Agrandissement : Illustration 1

LES DIRIGEANTS AFRICAINS DANS UN MONDE RUSSIE-POLAIRE : TRANSITION VERS LA SOUVERAINETE DES PEUPLES ?

1

SOMMAIRE

1. SOTCHI 10 Novembre 2024 : les obstacles artificiels » de « l’Occident collectif » ne sont pas une fatalité

2. Organisation de partenariats stratégiques sans la participation du peuple africain

3. Promouvoir un monde multipolaire : oui, mais un monde Russie-polaire d’abord

4. Un multi-bilatéralisme non dénué de rapports de force

5. Avantages pour les pays africains

6. Inconvénients pour les pays africains

7. Origine de l’accroissement de l’influence russe en Afrique : l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011

8. Déstabilisation au sahel : unilatéralisme occidental et trahison africaine

9. L’évolution de la légion étrangère russe en Afrique : de Wagner à Africa corps

10. L’alliance des BRICS+ : passage obligatoire pour intégrer les BRICS+ élargis

11. Centrafrique : chute de l’influence française et montée de l’influence Russe

12. Égypte : contenir l’influence occidentale en rejoignant les BRICS+, et indirectement la Russie

13. Mali : la possible fin du bannissement de la Russie, du Mali et des pays de l’A.E.S.

14. Conclusion : pays à capacité d’influence faible, attention aux revirements d’alliances politiques

***

Multipolarité, multi-bilatéralisme, diversification des partenaires sous-tendent une nouvelle approche des dirigeants et des peuples africains pour penser à l’organisation de leur transition vers la souveraineté de leurs peuples. Or, de nouveaux partenariats stratégiques sont en train d’être scellés, souvent en catimini, sans l’apport des peuples et parfois contre les intérêts des Peuples africains.

1- SOTCHI 10 NOVEMBRE 2024 : LES OBSTACLES ARTIFICIELS » DE « L’OCCIDENT COLLECTIF » NE SONT PAS UNE FATALITE

Plus de 40 ministres des pays africains se sont rendus à la conférence ministérielle Russie-Afrique, qui s’est tenue les 9 et 10 novembre 2024 à Sotchi en Russie, pour discuter de l’amélioration de la coopération et des partenariats russo-Etats africains2 et plus largement les partenariats et collaborations au sein de l’Union économique eurasienne. Plus de 19 tables rondes se sont tenues sur les sujets aussi divers que la coopération en matière de sécurité, d’économie, de développement des compétences, de gouvernance digitale notamment, la numérisation de l’administration publique, de santé, de formation diplomatique et les partenariats et les échanges dans le domaine de l’éducation.

Mais la déclaration commune porte sur la mise en place et l’opérationnalisation d’un « cadre international équitable de sécurité de l’information » avec en prime un « soutien total aux pays africains » de la part de la Russie dans des domaines de l’environnement et du développement durable, la lutte contre le terrorisme, les maladies épidémiques, et la gestion des catastrophes naturelles, etc.

La déclaration commune adoptée à la fin de la conférence ministérielle de Sotchi le 10 novembre 20243 a mis en exergue plusieurs points clés devant faciliter le renforcement des relations entre la Russie et les pays africains avec en filigrane la volonté de rétablir un ordre mondial plus juste et stable. Les 7 points principaux suivants où le soutien de la Russie peut devenir déterminant pour les Etats africains sont :

1.1 la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU pour une meilleure représentation de l’Afrique ;

1.2 la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ;

1.3 La lutte commune contre le néocolonialisme et toutes les formes d’exploitation inégalitaires des ressources des États souverains ;

1.4 Des positions collectives en faveur de la paix et de la sécurité internationales, y compris le soutien au désarmement et à la non-prolifération des armes de destruction massive (notamment les armes biologiques) ;

1.5 Prévention de l’implantation d’armes dans l’espace extra-atmosphérique ;

1.6 la création d’un mécanisme de négociation permanent sur la sécurité internationale de l’information ;

1.7 Un approfondissement du dialogue et une meilleure coordination au sein du Forum de partenariat Russie - Afrique.

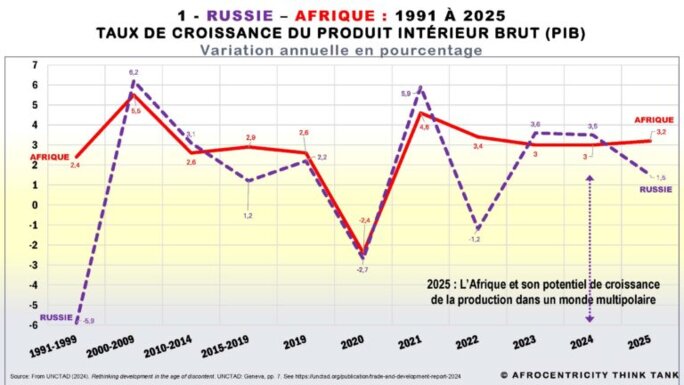

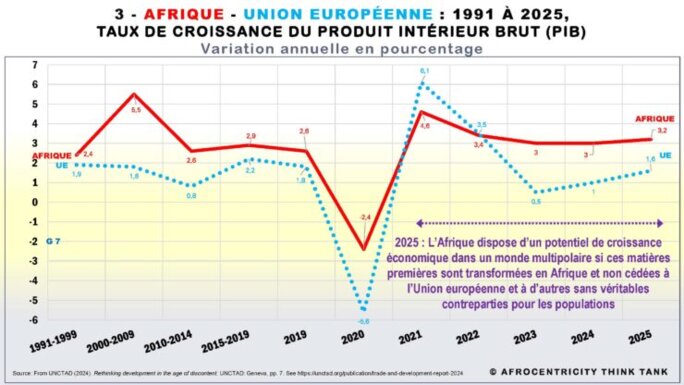

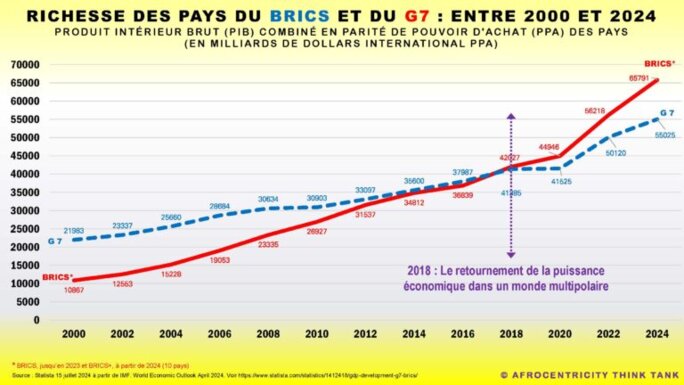

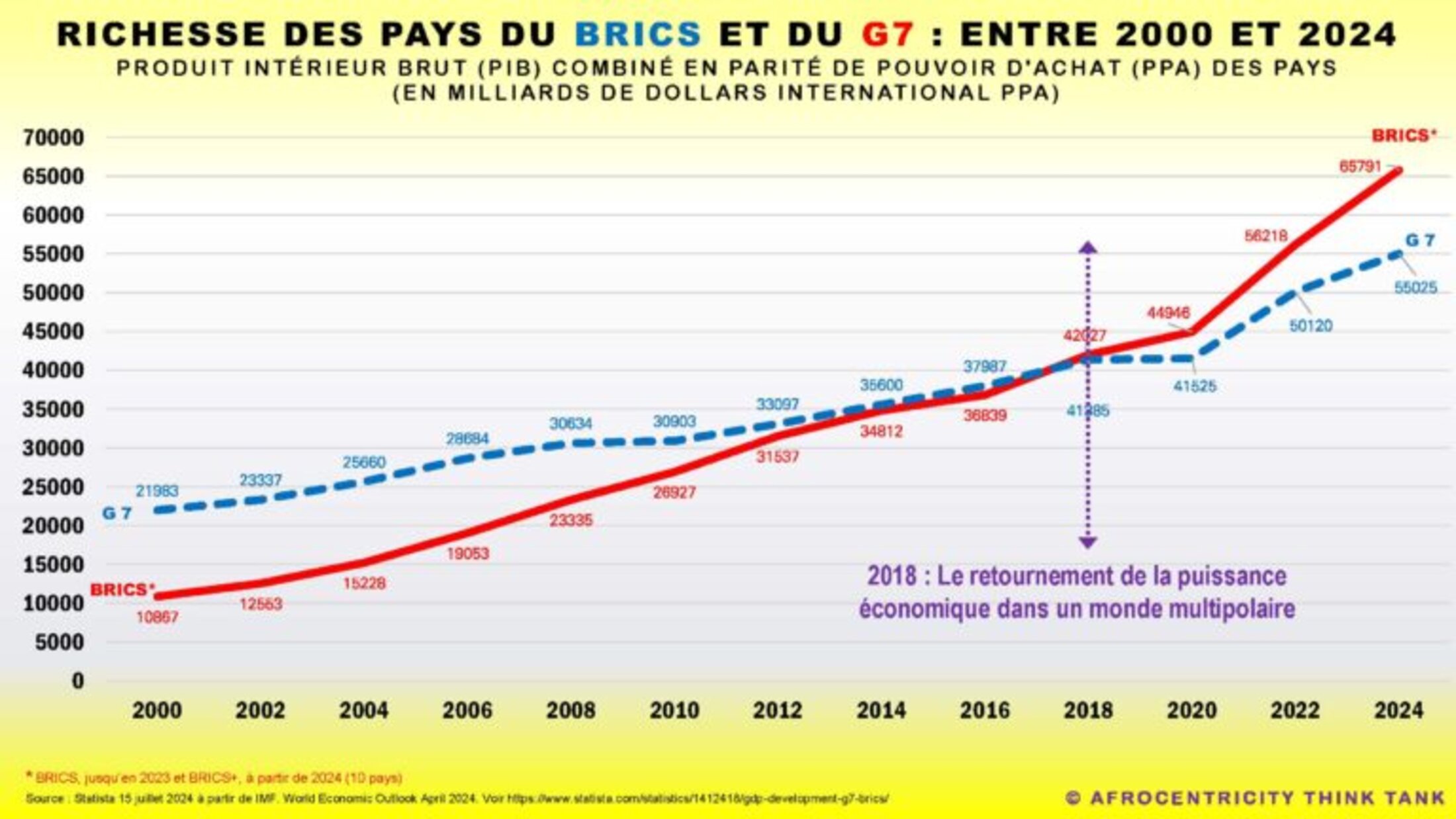

Le renforcement des liens entre la Russie et les pays africains s’inscrit dans un contexte d’association commune pour outrepasser selon le Ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, « les obstacles artificiels » de « l’Occident collectif3 », terme utilisé par ce dernier pour signifier le G7 et l’OTAN. Pourtant, aucun partenariat stratégique significatif ne doit se faire sur le « dos » du Peuple africain. Ce point est d’autant plus important que le potentiel de croissance de la production et de la création de richesses partagées avec la Russie demeure une opportunité à saisir avec intelligence et sans corruption (Voir le graphique suivant).

Agrandissement : Illustration 2

2- ORGANISATION DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES SANS LA PARTICIPATION DU PEUPLE AFRICAIN

Or dans un contexte mondial où une partie du monde rejette l’unilatéralisme occidental et une partie fait croire que la promotion d’un monde multipolaire signifie automatiquement une transition vers la souveraineté des peuples africains, il y a un pas qu’il ne faut pas franchir. Celui d’un optimisme proche de l’illusion que constituent :

• d’une part les affirmations d’une volonté d’émancipation sécuritaire, militaire, économique, environnementale, monétaire, culturelle, cultuelle et donc politique ; et

• d’autre part, les actes posés de manière transparente et vérifiable d’organisation de partenariats stratégiques incluant la participation du Peuple africain.

Entre les deux extrêmes, le partenariat entre la Russie et l’Afrique, bien qu’asymétrique, s’il offre des opportunités comporte des risques, avec son lot d’avantages et d’inconvénients qu’il va falloir minutieusement analyser avant de s’engager.

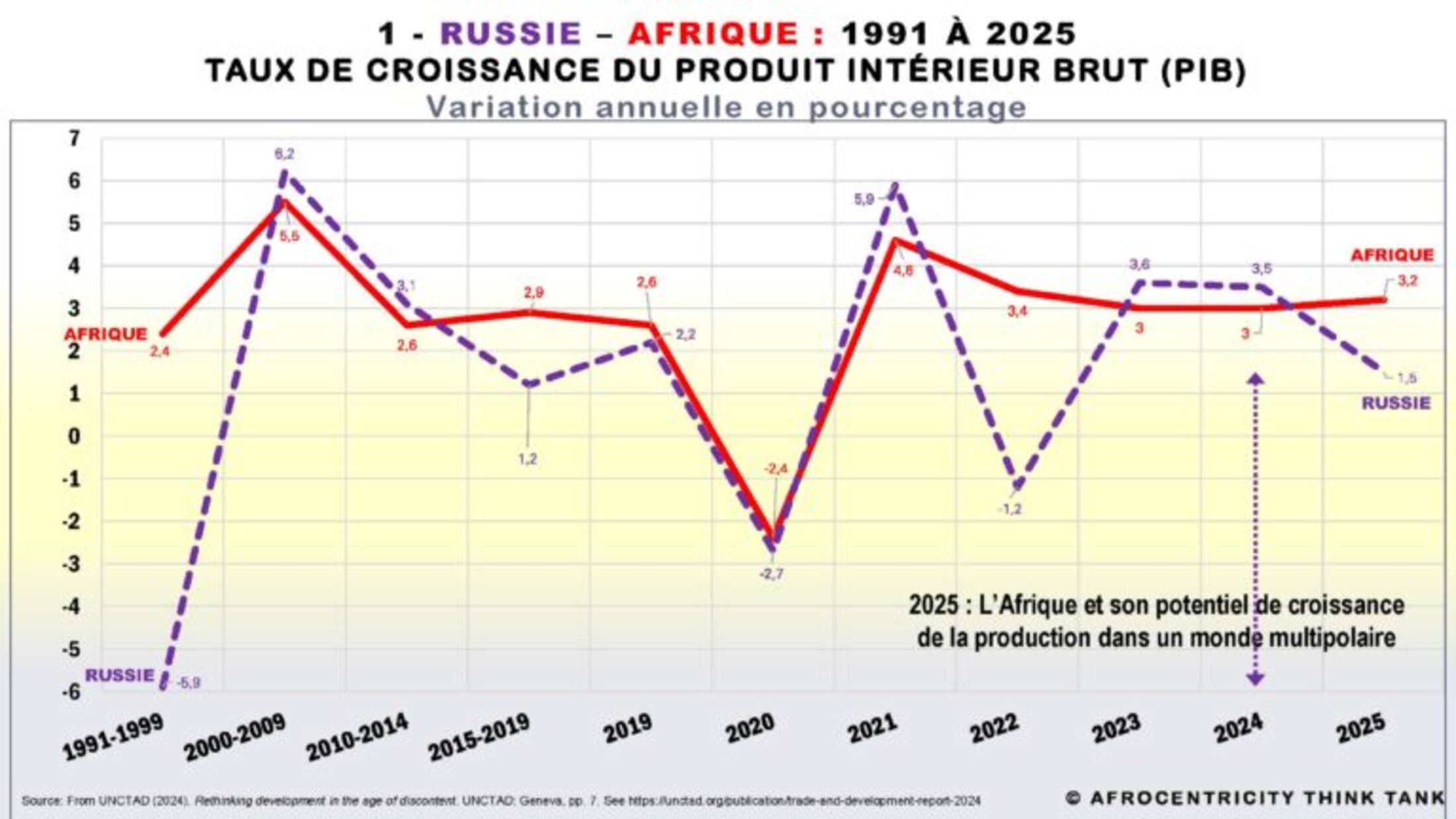

Mais voilà qu’en matière de géopolitique certaines certitudes tenues pour acquises sont peut-être en train d’évoluer. Que se passerait-il si les relations glaciales qui pour l’heure prévalent entre les Etats-Unis et la Russie évoluent demain vers un réchauffement de la relation entre le Président élu Donald Trump et Vladimir Putin en février 2025 ?

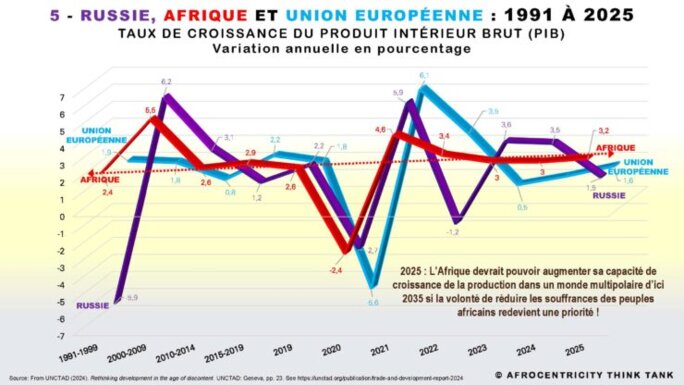

Cette hypothèse est d’autant plus probable que ce « deal » pourrait signifier la fin de la guerre de l’OTAN en Ukraine avec en filigrane un retour à une croissance parallèle entre les Etats-Unis et la Russie (voir le graphique suivant).

Agrandissement : Illustration 3

Est-ce que la partie de l’Afrique qui a tout misé sur un lien indéfectible avec la Russie ne pourrait pas se retrouver piégée, avec des alliances contre nature par lesquelles les Etats-Unis et la fédération du Russie se retrouveraient à vouloir exploiter l’Afrique aux dépens des populations africaines ? Les chefs d’Etat africains, auront-ils le courage de ne pas s’aligner sur des positions qui vont à l’encontre des Peuples africains ?

Rien n’est moins sûr ! Alors, il nous faut revisiter ce que signifie l’approche dite « multipolaire » pour la Russie dans un monde où la priorité pourrait s’avérer se résumer à l’approche « Russie-polaire » !

3- PROMOUVOIR UN MONDE MULTIPOLAIRE : OUI, MAIS UN MONDE RUSSIE-POLAIRE D’ABORD

La stratégie de la Russie pour promouvoir un monde multipolaire offre des opportunités significatives aux pays africains en termes de diversification des partenaires et d’amélioration de leurs souverainetés individuelles et collectives.

Toutefois, cette stratégie comporte des risques et des défis notamment pour ce qui est du respect des libertés et des droits humains, mais aussi de la mise en place d’une démocratie basée sur la vérité de urnes. Néanmoins, la Russie n’investit pas dans l’industrialisation de l’Afrique, encore moins dans la création d’emplois par des délocalisations d’entreprises agroalimentaires par exemple.

Alors, la vraie question est de savoir si l’approche multipolaire tant promue par les grands dirigeants du sud global ne va pas se limiter à des approches bilatérales, permettant de diversifier mais mimant les approches occidentales d’un pays à capacité d’influence forte invitant des pays choisis, mais a capacité d’influence faible à s’engager dans des partenariats dont les termes sont influencés, voire dictés par le pays à l’origine de l’initiative.

Dans ces conditions, le partenariat gagnant-gagnant qui sous-tend la stratégie de respect mutuel entre pays pourrait ne pas faire l'affaire des pays africains si les alliances au sommet changent. Autrement dit et en l’espèce, si les intérêts de la Russie trouvent un écho auprès des intérêts des Etats-Unis sous l’administration Donald Trump 2, rien n’assure que le « gagnant-gagnant » ne se transforme en un « donnant-donnant », ce aux dépens tant des dirigeants africains que des populations africaines.

4- UN MULTI-BILATÉRALISME NON DÉNUÉ DE RAPPORTS DE FORCE

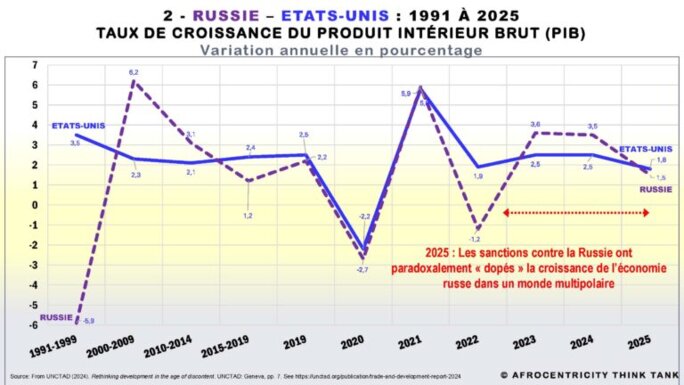

Que les Etats africains tirent un avantage, ou pas, de la coopération avec la Russie dépendra de la manière dont les dirigeants africains gèreront la relation de leur pays avec la Russie et équilibreront leurs partenariats internationaux notamment avec l’Union européenne, dont la croissance économique est en berne depuis plusieurs années (voir le graphique suivant). Aussi, les dirigeants africains ne doivent pas céder à la tentation européenne d’aller puiser les matières premières en Afrique notamment les métaux rares qui ne dépassent pas 1 % en Union européenne. L’ancienne approche obsolète et sans contreparties en termes de partenariats industriels et transferts de technologies, trouve ses limites dans le développement des échanges dans un monde multipolaire.

Agrandissement : Illustration 4

La stratégie de la Russie mais aussi celle de chacun des pays africains intéressés à cette coopération s’inscrivent dans une approche multi-bilatérale dans laquelle les intérêts russes priment, surtout compte tenu du rapport de force ambiant. Cela veut dire que les effets positifs, négatifs ou toxiques sont susceptibles de varier à la condition que l’intention et la réelle volonté des dirigeants africains soit d’abord d’œuvrer pour leur population.

De plus, tout va dépendre de la capacité des dirigeants africains à prendre conscience des enjeux mondiaux de puissance4 pour mieux se positionner en fonction de l’environnement international changeant. Tout en prenant en compte les contextes nationaux où les dynamiques locales tendent à demander des comptes à ces mêmes dirigeants africains qui décident encore trop souvent sans associer le peuple aux orientations majeures qui le concernent.

5- AVANTAGES POUR LES PAYS AFRICAINS

On pourra prendre l’exemple de l’Egypte, de la Centrafrique et du Mali où la Russie a joué un rôle déterminant.

Les cinq principaux avantages pour les pays africains sont :

5.1 diversification des partenariats militaires, économiques, politiques et culturels dans un monde multipolaire ;

5.2 réduction de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et à l’égard des ingérences des grandes puissances occidentales ;

5.3 l’amélioration des capacités sécuritaires et militaires africaines avec un meilleur contrôle des frontières africaines et une meilleure sécurité du pouvoir africain ;

5.4 l’accès à de nouvelles opportunités d’investissement et de paiement en dehors du système occidental SWIFT notamment dans les secteurs clés comme l’énergie, la digitalisation monétaire, les infrastructures, les mines et ressources naturelles, ce qui pourrait stimuler des créations d’emplois et un développement économique ;

5.5 un allié non systématique au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies lors des décisions globales.

6- INCONVÉNIENTS POUR LES PAYS AFRICAINS

Les cinq inconvénients majeurs pour les dirigeants africains sont :

6.1 le risque d’une trop grande dépendance envers la Russie, ce qui pourrait limiter leur marge de manœuvre et leur autonomie décisionnelle effective, voire pourrait les placer dans une situation de chantage et de vulnérabilité notamment avec des arrangements entre le nouveau Président Trump et Putin.

6.2 l’augmentation des conflits d’intérêts avec des guerres de sous-traitance en Afrique du fait des conflits entre la fédération de Russie et les grandes puissances du G7 et de l’OTAN en Afrique, avec en filigrane des tensions diplomatiques accrues avec les partenaires traditionnels de l’Afrique. Les Dirigeants africains risquent de sortir « perdants » et les populations africaines devenir les boucs émissaires de ce changement dans les nouvelles configurations multipolaires des alliances non exclusives ;

6.3 le soutien inconditionnel de la Russie de Vladimir Putin aux régimes dictatoriaux et autocratiques en Afrique, retarde sinon empêche les partis d’opposition de concrétiser de possibles avancées afin d’œuvrer pour une véritable démocratisation pacifique basée sur la vérité des urnes ;

6.4 l’augmentation de la non-transparence de l’action gouvernementale de certains Etats avec en filigrane une prime pour les Etats qui refusent de promouvoir la « redevabilité des comptes publics » en Afrique ;

6.5 une dépendance accrue envers ce qui reste de la société paramilitaire « Wagner » et de leurs Chefs, feus Evguéni Prigojine et Dmitri Outkine, qui n’ont pas intégré l’armée russe et de l’Africa Corps russe, qui a absorbé l’entité « Wagner » suite à la mort violente et suspecte de ses principaux dirigeants dans un « accident » d’avion5 .

7- ORIGINE DE L’ACCROISSEMENT DE L’INFLUENCE RUSSE EN AFRIQUE : L’INTERVENTION DE L’OTAN EN LIBYE EN 2011

Il est paradoxal de constater que l’accroissement de l’influence russe en Afrique, bien que liée aussi à l’incapacité de l’OTAN à restaurer la paix, la démocratie, des élections libres et transparentes, la création de richesses partagées pour les populations, est bel et bien liée à l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011.

Personne ne peut croire que l’OTAN n’a pas mesuré les conséquences de ces interventions car la Commission de l’Union africaine dirigée à l’époque par Jean Ping, du Gabon, a passé tout son temps à prévenir l’OTAN des conséquences tragiques et irrémédiables d’une intervention ciblée et surtout, qu’un plan de sortie de crise proposé par les dirigeants africains avec le retrait de Mouammar Kadhafi a été rejeté par l’OTAN.

Or, la trahison des dirigeants africains entre eux ne doit pas être occultée.

Alors que le 10 mars 2011, les chefs d’Etat africains avaient décidé consensuellement qu’ils étaient contre une intervention militaire extérieure, 7 jours plus tard, cette position n’a pas été tenue par les trois pays africains à savoir l’Afrique du sud, le Gabon et le Nigéria, qui siégeaient alors au Conseil de sécurité des nations Unies et n’ont pas suivi la position officielle africaine6. Menaces, chantages, trahisons, peurs, etc. personne à ce jour n’a encore été en mesure d’exposer les raisons exactes d’une telle couardise de certains dirigeants africains.

8- DÉSTABILISATION AU SAHEL : UNILATÉRALISME OCCIDENTAL ET TRAHISON AFRICAINE

L’unilatéralisme des pays de l’OTAN et la trahison de certains dirigeants africains lors du vote du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont ouvert la porte à une instabilité chronique, contribué à diviser un pays et le placer à la merci des intérêts étrangers. La conséquence fut surtout un déploiement tous azimuts de groupes armés, de mercenaires et de terroristes de tous genres sur le sol africain. Le service après-vente de l’OTAN coûte extrêmement cher en vies humaines, en déstabilisation et bien sûr en crédibilité des pays de l’OTAN, la France en particulier.

C’est donc bien dans ce contexte d’erreur stratégique à long terme du monde occidental que la Russie, mais également plusieurs autres acteurs comme la Chine, l’Inde, la Turquie, les Emirats arabes unis et bien d’autres, ont vu l’opportunité tactique et stratégique de renforcer leur présence militaire, sécuritaire, politique, médiatique et demain de système de paiement par le biais de partenariats divers scellés sous le sceau du secret.

Les campagnes d’information et de désinformation tous azimuts sur le sol africain7 se sont soldées par une perte de crédibilité de l’OTAN comme acteur cherchant le bien des Etats africains, encore moins le bien-être des Peuples africains. Cette dynamique s’est amplifiée avec les erreurs commises par le groupe paramilitaire Wagner agissant pour le compte de la Russie comme une armée non privée auprès des dirigeants africains.

9- L’ÉVOLUTION DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE RUSSE EN AFRIQUE : DE WAGNER À AFRICA CORPS

Les troupes paramilitaires russes vont petit-à-petit, grâce au contrôle de mines en Afrique (or, diamant, etc.) s’implanter durablement en Afrique, fournir d’abord les éléments permettant d’assurer principalement la sécurité rapprochée de chefs d’Etat africains, situation qui entraine de facto le développement d’une influence démesurée sur ces derniers. Ces paramilitaires agissant comme des légions étrangères en Afrique étaient incompétents en matière de gouvernance et se sont spécialisés sur leurs missions premières à savoir :

9.1 sécurisation et défense des dirigeants africains (garde prétorienne) et des sites miniers ;

9.2 extraction de matières premières au profit du donneur d’ordre ;

9.3 mercenariat militaire accompagné d’une totale impunité en cas de violences extrajudiciaires ; et

9.4 influences diverses, non sans impact sur la souveraineté décisionnelle des Etats.

Or, il semble que le chef de Wagner, Evguéni Prigogine, disposait d’une autonomie financière acquise dans des conditions opaques, s’était graduellement autoproclamé « donneur d’ordre » au point de prendre des décisions allant à l’encontre des intérêts russes, voire directement du chef du Kremlin, Vladimir Putin. Dans certains cas, il devint une menace pour certains chefs d’Etat africains qui pouvaient faire l’objet de chantages compte tenu de l’absence de vérité des comptes publics et le niveau élevé de corruption dans certains pays africains.

En effet, le Chef du Groupe Wagner a commis l’erreur de ne pas comprendre qu’il assurait, souvent à la demande des Etats africains, le rôle d’une Légion étrangère russe dotée de fonctions régaliennes, déléguée par l’Etat pour agir pour le compte de la Russie, cette dernière n’apparaissant pas officiellement comme « donneur d’ordre ».

L’accroissement de la présence russe en Afrique allait de pair avec la prise de conscience que les pays à influence forte, notamment les ex-pays colonisateurs ne pouvaient pas, et vraisemblablement n’avaient pas pour objectif prioritaire et stratégique, d’assister les dirigeants africains à éradiquer les formes de déstabilisation engendrée par l’OTAN en Libye.

Les « ruissellements » et les effets collatéraux négatifs subis par les populations du Sahel découlent de cette agression contre la Libye qui s’est faite sur la base d’une extrapolation illégale de la Résolution 1973 du Conseil de Sécurité de l’ONU, adoptée le 17 mars 20118. « Cette résolution autorisait les États membres à prendre “toutes les mesures nécessaires” pour protéger les civils et les zones peuplées menacées d’attaque en Libye, tout en excluant une force d’occupation étrangère sur le sol libyen ».

Pourtant, bien que le plan proposé par l’Union africaine ait été allègrement snobé par les pays de l’OTAN, notamment les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, l’objectif d’assassiner un dirigeant africain n’était nullement stipulé par la résolution de l’ONU. Il était bien question de mettre en place une « zone d’exclusion aérienne et des frappes aériennes pour protéger les civils » suite à des répressions violentes des opposants au régime de Mouammar Kadhafi. La Russie s’était désolidarisée de l’approche de l’OTAN, ce qui, par la suite, a servi de fondement à une crédibilité retrouvée comme un soutien indéfectible à la cause de la souveraineté africaine.

Bref, l’intervention des pays à capacité d’influence regroupés au sein de l’OTAN en Libye a provoqué en Afrique subsaharienne des torrents de fragilisation, de déstabilisation et de nombreux bouleversements socio-politiques.

C’est d’ailleurs cette duperie des pays occidentaux dans l’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité qui a conduit les autres membres disposant du droit de veto, notamment la Russie et la Chine, à ne plus faire confiance aux Occidentaux, au point de décider de faire « bande-à-part » en créant les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) avant que l’Afrique du Sud ne les rejoigne en 2011 avec l’appellation BRICS. Cinq (5) autres pays (Arabie saoudite, Égypte, Éthiopie, Émirats arabes Unis, et Iran) les ont rejoints en 20249, en attendant 13 autres d’ici 2025, si les pressions occidentales s’estompent.

10 - L’ALLIANCE DES BRICS+ : PASSAGE OBLIGATOIRE POUR INTÉGRER LES BRICS+ ELARGIS

Lors du sommet de Kazan en Russie en octobre 2024, les treize (13) nouveaux pays qui ont déposé leur candidature pour rejoindre le BRICS+ ont été acceptés en tant que Membres Partenaires dans le cadre de l’Alliance des BRICS+. Ces pays pourront participer aux initiatives de l’alliance, mais leur adhésion officielle en tant que membres sera finalisée avec une ratification en bonne et due forme et sans effet collatéraux des pressions et chantages de pays à influence forte occidentaux.

Il s’agit principalement des pays suivants en attendant quelques retardataires comme la Libye et d’autres. Voici la liste des 13 nouveaux pays intégration l’Alliance des BRICS : 1. Algérie, 2. Biélorussie, 3. Bolivie, 4. Cuba, 5. Indonésie, 6. Kazakhstan, 7. Malaisie, 8. Nigéria, 9. Ouganda, 10. Ouzbékistan, 11. Thaïlande, 12. Turquie et 13. Vietnam10 . La candidature de pays comme le Cameroun, le Pakistan, le Zimbabwe n’a pas encore trouvé un consensus au sein des pays des BRICS+ pour les intégrer au groupe de l’alliance des BRICS+. Généralement, le « veto » d’un des membres des BRICS+ suffit pour empêcher une adhésion puisque les décisions se prennent pour le moment sur la base d’un Etat égale une voix, et donc c’est le principe de l’unanimité qui prévaut.

Cela devrait, à terme, fortement ralentir l’agilité des BRICS+ à trouver des consensus. Tôt ou tard, ce système décisionnel devrait évoluer vers un vote avec une majorité qualifiée autour de 75 % des votants. Mais ce sujet n’est pas encore à l’ordre du jour.

D’autres en Afrique ont déjà intégré l’Alliance des BRICS mais sont plus discrets compte tenu des représailles des Etats à influence forte occidentaux.

L’adhésion officielle de tous ces pays membres de l’Alliance des BRICS+ devrait certainement s’accélérer avant l’arrivée en fin janvier 2025 de Donald Trump à la tête des Etats-Unis.

En définitive, l’intervention en Libye des pays à capacité d’influence regroupés au sein de l’OTAN, a provoqué en Afrique subsaharienne des torrents de fragilisation, de déstabilisation et de nombreux bouleversements socio-politiques. Pour éviter que cette approche de la déstabilisation à l’initiative de dirigeants occidentaux ne se renouvelle sans contrepoids, de nombreux dirigeants des pays à capacité d’influence faible ou moyenne réfléchissent à trouver des alternatives de défense ou de dissuasion au sein du groupe des BRICS+.

En mettant en valeur les impacts positifs ou négatifs pour trois pays que sont la République centrafricaine (RCA pour Centrafrique), l’Egypte et le Mali, il est possible de comprendre que la Russie demeure au centre des initiatives et que les pays africains restent en périphérie et souvent sans approche collective11 .

Alors, est-ce que les BRICS+ tendent à structurer cette organisation avec des pays à influence moyenne, les véritables membres à part entière et les autres, les pays à influence faible, les véritables membres entièrement à part, et se présentant comme des pays à influence faible ? Le temps que mettront les dirigeants du BRICS+ pour faire changer le statut des membres de l’Alliance des BRICS+ en membres des BRICS+ élargis permettra de juger de l’agilité du système d’intégration des nouveaux membres au BRICS+.

11- CENTRAFRIQUE : CHUTE DE L’INFLUENCE FRANÇAISE ET MONTÉE DE l’INFLUENCE RUSSE

La Centrafrique a bénéficié principalement d’un soutien militaire notamment avec la fourniture d’armes, de conseillers militaires y compris en utilisant des milices privées fonctionnant comme une « légion étrangère » notamment le Groupe Wagner. Ce dernier a été converti par la suite par l’Etat russe en Africa Corps, une véritable légion étrangère entièrement supervisée par l’armée russe et le renseignement militaire russe (GRU12).

Le déploiement du groupe Wagner en République centrafricaine démarre dans les années 2017-2018 auprès de l’Etat centrafricain, principalement pour contrer les groupes militaires bénéficiant de l’appui direct ou indirect de pays occidentaux notamment la France et/ou ayant une frontière commune avec la RCA, à savoir le Tchad. Les ingérences occidentales en Centrafrique n’ont pas contribué à améliorer le sort d’une population qui ne croit plus en une alternative avec ceux qui ont exploité ce pays sans contreparties tangibles. Fort de ce soutien populaire, le gouvernement centrafricain a compris qu’il fallait renforcer sa capacité en matière de défense et de sécurité afin de lutter d’abord pour sa propre survie, et surtout de contrer les groupes rebelles travaillant la plupart pour des intérêts étrangers, dont certains prônaient la partition du pays.

Face aussi à des embargos sur les armes et pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat, la République centrafricaine par la voix de ses dirigeants a choisi de signer de nombreux accords militaires pour renforcer la sécurité interne et aux frontières mais aussi pour lutter contre les groupes rebelles. Des bavures ont eu lieu. Mais, ces partenariats fructueux pour l’Etat centrafricain se sont prolongés avec des accords économiques avec la Russie notamment dans le secteur minier et énergétique, mais aussi monétaire, notamment pour ne plus avoir à passer systématiquement par le système monétaire français qu’est le Franc CFA.

Or, le revers de la médaille est l’impact négatif qui prend la forme d’une influence politique accrue de la Russie avec en filigrane, la non-ingérence de Vladimir Putin dans les affaires intérieures de régimes autoritaires ou qui bafouent ou trafiquent les principes élémentaires de la démocratisation avec des coups d’Etat institutionnels que constituent les modifications unilatérales des Constitutions pour se maintenir au pouvoir.

Il va de soi que l’influence de la Russie ne fait pas l’affaire de la France qui a perdu une influence significative dans ce pays, principalement du fait d’absence de marqueurs tangibles de soutien ou de vestiges d’un appui effectif au développement du pays, encore moins à la création de richesses avec son corollaire, la réduction de la pauvreté.

12- ÉGYPTE : CONTENIR L’INFLUENCE OCCIDENTALE EN REJOIGNANT LES BRICS+, ET INDIRECTEMENT LA RUSSIE

L’Égypte apparaît comme le 2e pays bénéficiant de l’aide publique au développement américain après Israël. Pourtant, le premier partenaire commercial de la Russie sur le continent africain est l'Égypte. La valeur des biens et services échangés avec l'Égypte représente environ 16 % du volume total des échanges entre la Russie et les pays africains13.

La coopération entre la Russie et l’Egypte trouve ses bases dans les affinités des deux dirigeants à savoir la gouvernance par des « hommes forts », un passé militaire et dans les renseignements et surtout une volonté de diversification vis-à-vis de partenaires occidentaux jugés trop « encombrants » du côté égyptien.

Aussi, l’essentiel de la coopération s’effectue discrètement dans les ventes d’équipements militaires et de sécurité, et revêt un caractère plus officiel dans le domaine économique avec la construction de la centrale nucléaire d’El Dabaa par le fleuron du nucléaire russe Rosatom, afin d’assurer une diversification vers des sources d’énergie propres, durables. Il s’agit d’améliorer non seulement la capabilité égyptienne en matière de formation dans le domaine énergétique, mais surtout d’acquérir des contenus technologiques qui permettront de :

12.1 fournir près de 7 % de l’électricité du pays afin de stabiliser les coûts énergétiques avec une centrale électrique disposant de quatre réacteurs VVER-1200 de génération III+, chacun ayant une capacité de 1200 MW, ce qui représente une capacité totale de 4800 MW14 ; commencé en 2022, le premier des 4 réacteurs devrait devenir opérationnel en 2026 et les 3 autres en 202915; et

12.2 réduire la dépendance de l’Égypte aux combustibles fossiles. En diversifiant ses sources d’énergie, l’Égypte espère également améliorer la sécurité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tout ceci a stimulé les échanges entre la Russie et l’Égypte avec comme effets collatéraux positifs, la relance du tourisme, notamment avec la reprise des vols directs. Au plan économique, cela a permis de redynamiser non seulement le secteur touristique égyptien, mais toute l’économie locale.

Ces deux avantages majeurs sont largement équilibrés par des inconvénients sur le plan d’une nouvelle dépendance et des tensions à l’international pour l’Egypte.

En effet, la dépendance économique se traduit par les effets induits des sanctions occidentales contre la Russie, empêchant parfois l’Egypte de poursuivre sa stratégie de diversification de partenaires économiques. Au plan diplomatique, l’Egypte pourrait faire l’objet de « chantages » et « ingérences » dans ses affaires intérieures par les Etats-Unis et les pays occidentaux en général. Cette difficulté pourrait expliquer la décision de l’Egypte de rejoindre les BRICS+ dès le 1er janvier 2024.

13- MALI : LA POSSIBLE FIN DU BANNISSEMENT DE LA RUSSIE, DU MALI ET DES PAYS DE L’AES

Le cas du Mali s’inscrit dans une longue histoire d’autonomisation envers la France et sa monnaie le Franc CFA. Or, tout ceci s’est régulièrement soldé par des échecs, le soutien de la France à des régimes pro-français et une sortie-réintégration de la monnaie malienne au Franc CFA par le passé.

Mais suite à l’émergence de terroristes entreprenants et mafieux, contrôlant non seulement l’essentiel du territoire mais menaçant de contrôler plus particulièrement la capitale Bamako, le Gouvernement malien de l’époque a demandé l’intervention de l’armée française pour stabiliser la région. Cette dernière, à travers les opérations Serval (2013) et Barkhane (2014-2022) avait pour objectif de lutter contre les groupes terroristes, mafieux et djihadistes.

Il s’agit là de héritage direct

• d’une part de la déstabilisation de la Libye ; et

• d’autre part d’une guerre intestine de sécession au Nord du territoire.

Or, l’examen des actes posés par la France, malgré de nombreux morts côté français et côté malien, conduit au constat d’un sentiment global d’erreurs stratégiques, de non transmission du savoir-faire militaire aux soldats maliens, et surtout par un sentiment général d’échec, sans compter une médiatisation humiliante pour l’armée malienne.

Les résultats limités, en termes d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme, ont lourdement pesé et contribué à des relations difficiles entre la France et les nouveaux dirigeants du Mali, arrivés au pouvoir par un double coup d’Etat militaire, et plaçant la souveraineté de leur Etat au-dessus de toute autre considération. L’arrogance de certains officiels français a contribué à envenimer la situation au point d’aboutir à une méfiance mutuelle, génératrice d’un sentiment anti-autorités françaises, qu’il ne faut pas confondre avec un sentiment anti-français qui n’a jamais existé dans les faits.

Mais c’est certainement la décision unilatérale de la France de retirer en 2022 ses troupes du Mali sans concertation avec les autorités maliennes et marquant la fin de l’opération Barkhane au Mali qui a principalement accéléré la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et la France. L’insuffisance de progrès significatifs sur le terrain a conduit à une situation sécuritaire précaire. La perception réelle ou exagérée de l’ingérence de la France dans les affaires du Mali et de néocolonialisme16 s’est accompagnée d’un constat partagé par le Peuple malien que la France ne respectait pas la souveraineté du Mali17.

Le dos au mur, il fallait trouver des partenariats alternatifs notamment avec la Russie. L’objectif était précis : trouver et obtenir un soutien militaire et sécuritaire. L’arrivée de l’armée non-privée russe du groupe Wagner dans le cadre d’une coopération État à État a été considérée comme une solution stratégique. Au début cela s’est surtout accompagné au début de transfert de savoir-faire, de matériels militaires et surtout d’un respect des autorités maliennes et une revalorisation de l’armée malienne qui a perdu plus de vaillants soldats que l’ensemble des pays qui sont intervenus dans la lutte contre le terrorisme au Mali.

Fondamentalement, on trouve les causes de la réorientation définitive du Mali vers la Russie et d’autres partenaires non occidentaux, principalement dans l’arrogance18 avec laquelle les autorités françaises ont traité les nouveaux dirigeants militaires du Mali19, persuadées à tort, que des sanctions et des influences dans la gestion des décisions de la CEDEAO pourraient faire plier le Mali, ainsi que les deux autres pays le Burkina-Faso et le Niger qui ont décidé de quitter l’organisation sous-régionale.

Il faut donc mettre dans les avantages de la coopération avec la Russie :

13.1 le soutien russe en matière de sécurisation territoriale et de contrôle du territoire malien, sans compter l’assistance militaire basée néanmoins sur une approche donnant-donnant avec des compensations en exploitation minière, la formation des forces armées maliennes et la livraison d’équipements militaires, soit un renforcement de la capacité des militaires maliens à lutter efficacement contre les groupes terroristes, et a bénéficié des renseignements satellitaires, ce que les Etats-Unis et la France n’ont apparemment jamais offert aux autorités militaires du Mali ;

13.2 l’indépendance stratégique résultant du partenariat avec la Russie qui a permis au Mali de diversifier ses alliances et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et de l’OTAN.

Toutefois, il faut dénombrer au moins deux principaux inconvénients :

13.3 Bien que les violations des droits humains en Afrique ne soient pas une spécificité russe, il faut bien constater que depuis l’arrivée des militaires au pouvoir au Mali et le soutien effectif, malgré les contre-attaques des terroristes, le soutien du groupe paramilitaire russe ex Wagner, aujourd’hui remplacé par « Africa Corps » a un effet négatif sur la liberté d’expression, la démocratisation et le processus prévisible d’organisation des élections au Mali.

13.4 Au plan diplomatique et à plusieurs occasions, le Mali s’est rangé du côté de la Russie en rompant les relations diplomatiques avec l’Ukraine. Mais compte tenu du fait que la guerre sur le territoire ukrainien s’apparente de plus en plus à une guerre par procuration entre l’OTAN et la Russie, il faut s’interroger sur les nouvelles relations possibles entre Vladimir Putin et Donald Trump au sujet du soutien « indéfectible » pour le moment de la Russie à certains pays africains dont le Mali. Si ce rapprochement permet à la Russie de sortir du bannissement occidental confondu avec un isolement international, la fin du bannissement du Mali et plus largement des pays de l’A.E.S. (Burkina-Faso, Mali et Niger), ce nouveau sous-ensemble autonome de la CEDEAO, pourrait suivre. Le rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis pourrait grandement contribuer à la fin de l’ostracisme envers le Mali et son Peuple par les pays occidentaux.

14- CONCLUSION : PAYS À INFLUENCE FAIBLE, ATTENTION AUX REVIREMENTS D’ALLIANCES POLITIQUES

A Sotchi le 9 et 10 novembre 2024, le Président russe Vladimir Poutine a promis un soutien total aux pays africains pour une coopération accrue dans plusieurs domaines clés . Il est vrai qu’entre 2013 et 2023, les revenus des échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont progressé passant de 9,9 à 24,6 milliards de dollars des Etats-Unis ($EU)21 . En comparaison, le volume des exportations américaines de biens commerciaux vers l'Afrique de 2013 à 2023 a chuté, passant de 35,28 à 28,69 milliards de dollars des Etats-Unis ($EU)22. Le volume des importations américaines de biens commerciaux de l’Afrique pour la même période a chuté passant de 50,6 à 38,84 milliards de dollars des Etats-Unis ($EU). Le désintérêt des Etats-Unis pour le continent africain pour les échanges commerciaux est inversement proportionnel à son intérêt pour contrôler l’Afrique au travers d’accords militaires ou d’implantation de bases militaires. C’est aussi cela qui explique l’intérêt des pays africains pour diversifier leur partenariat dans le domaine sécuritaire et commercial.

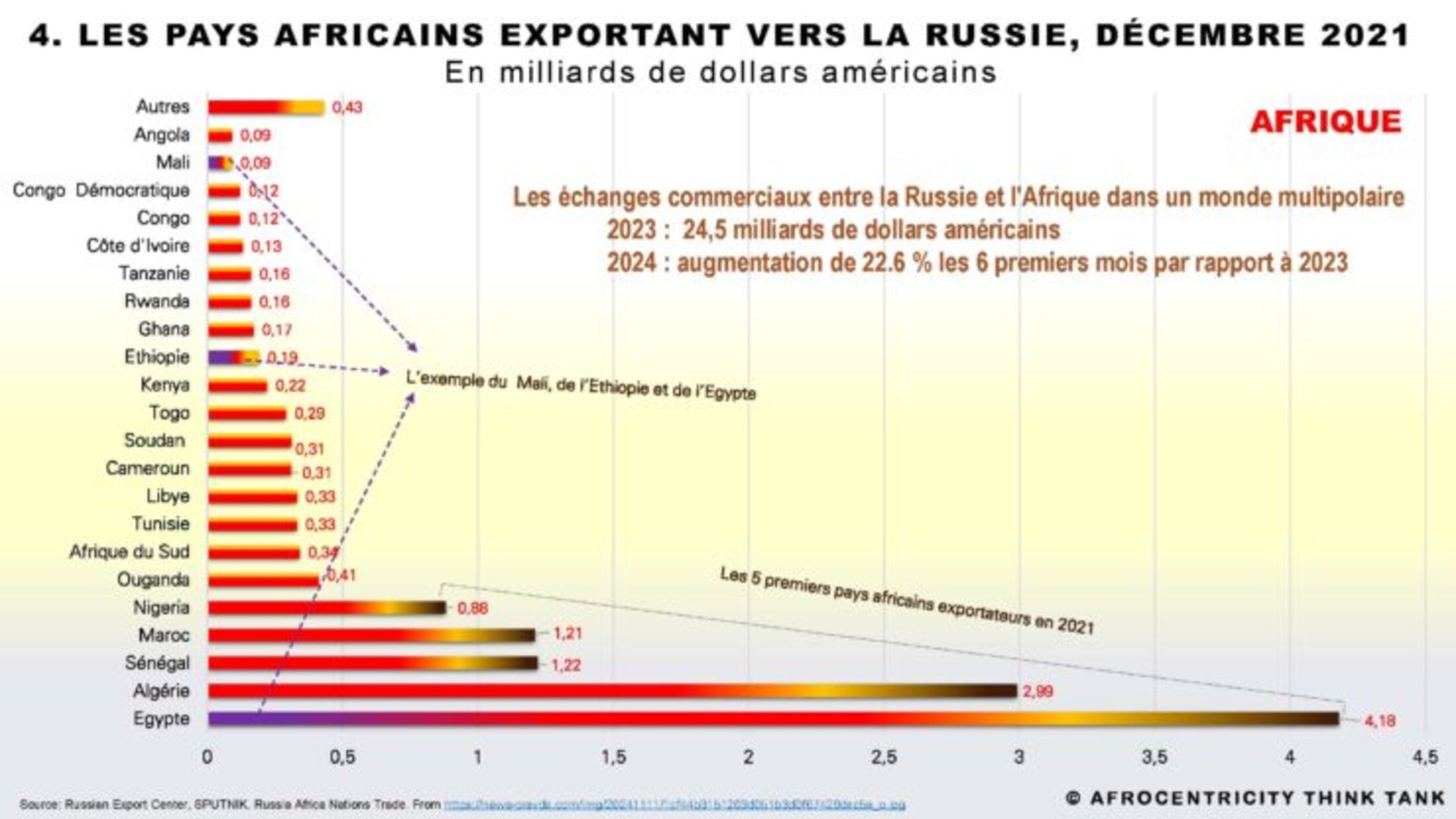

Pourtant le volume global des échanges entre la Russie et les pays africains a connu une légère baisse avec les exportations africaines vers la Russie qui se sont contractées de 1,4 % en 2023 pour reprendre avec 22,6 % de croissance pour les six premiers mois de 2024 en comparaison avec les six premiers mois de 2023 (voir le graphique suivant).

Agrandissement : Illustration 5

Néanmoins, Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique dans un monde multipolaire présentent une marge de progression intéressante surtout si les dirigeants africains décident de ralentir les investissements dans les armes pour privilégier tout ce qui peut amplifier la productivité agricole, l’agro-industrie et l’emploi notamment des jeunes, des femmes et des personnes handicapées en zones rurales et péri-urbaines.

Mais le véritable problème demeure dans le déséquilibre commercial significatif entre la Russie et l’Afrique. De manière générale, l’Afrique importe beaucoup plus de produits russes qu’elle n’en exporte vers la Russie. Ce déséquilibre s’accentue du fait de l’exportation de produits non manufacturés et avec peu de valeurs ajoutées. La Russie de Vladimir Putin n’a pas mentionné le mot « industrialisation » ou « capacités productives » notamment dans le domaine agro-industriel où la productivité pourrait servir d’effet de levier pour augmenter les échanges Russie-Afrique, mais surtout créer des emplois décents en Afrique.

Aussi, aucune puissance mondiale, notamment les pays à influence forte, ne reste insensible à la montée en puissance de l’influence de la Russie en Afrique. Les dirigeants africains, ceux qui se soucient de leurs Peuples et les incluent dans leurs décisions, doivent savoir que la relation avec tout pays à influence forte, ce à la demande de ce dernier, est une relation multi-bilatérale. La relation avec la Russie ne déroge pas à la règle. Les dirigeants africains doivent apprendre que sans une stratégie commune, il sera difficile de tirer tous les avantages dans une relation Russo-polaire, comme Chino-polaire, Américano-polaire, Union Européo-polaire à l’instar des relations Franco-polaires allègrement confondues avec la francophonie ou la Françafrique, etc.

Si ces relations doivent bénéficier d’une grande préparation et d’une intelligence stratégique pour réussir, elles ne peuvent que constituer une transition vers la souveraineté des peuples. La véritable relation partenariale stratégique doit se décliner en une relation Africano-polaire. Mais auparavant, l’interdépendance africaine doit s’imposer, même si au départ ce lien d’interdépendance se conjugue à 3 comme au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (A.E.S.) où à 55 comme cela devrait être logiquement le cas pour l’Union africaine23.

Entre les frustrations envers les ingérences occidentales sans retour sur investissement pour les peuples africains d’une part, et le désir de diversifier leurs partenariats internationaux pour renforcer la souveraineté et le bien-être de leurs populations d’autre part, de nombreux pays africains choisissent de s’aligner pendant que d’autres restent prudents en maintenant un certain équilibre entre les différentes puissances mondiales. D’autres enfin choisissent de tirer parti des opportunités qu’offrent les uns et les autres en fonction des intérêts immédiats ou à long-terme.

En définitive, la montée en puissance de la Russie en Afrique est un fait. Tous les pays à capacité d’influence forte cherchent d’abord à protéger leurs intérêts tout en tentant d’offrir des alternatives aux Etats africains. Toutes les alternatives ne sont pas nécessairement bonnes à prendre pour les pays à influence faible, surtout si le dirigeant africain s’engage, sans l’appui de son peuple, et ne mesure pas les conséquences des possibles revirements d’alliance en politique.

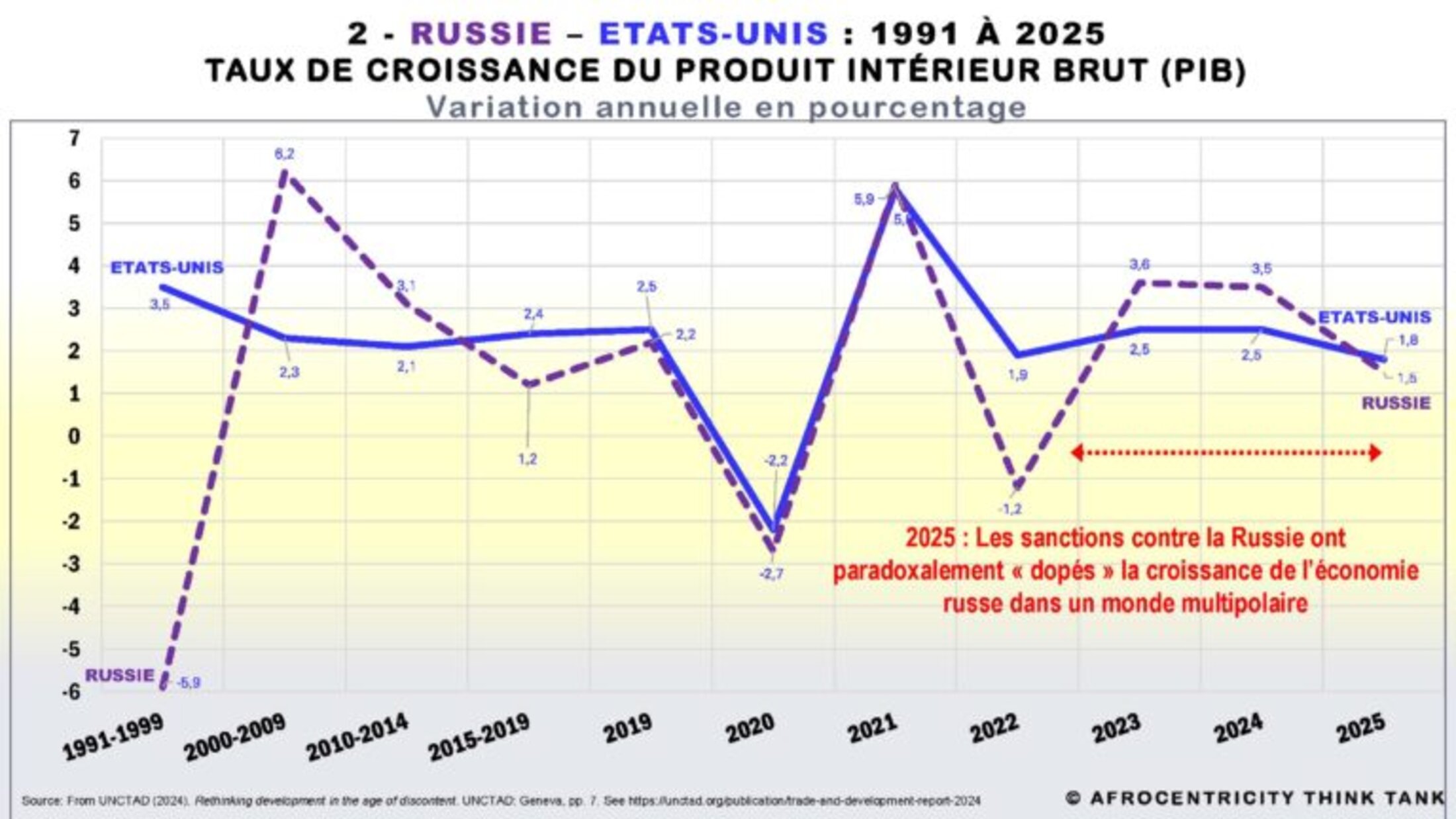

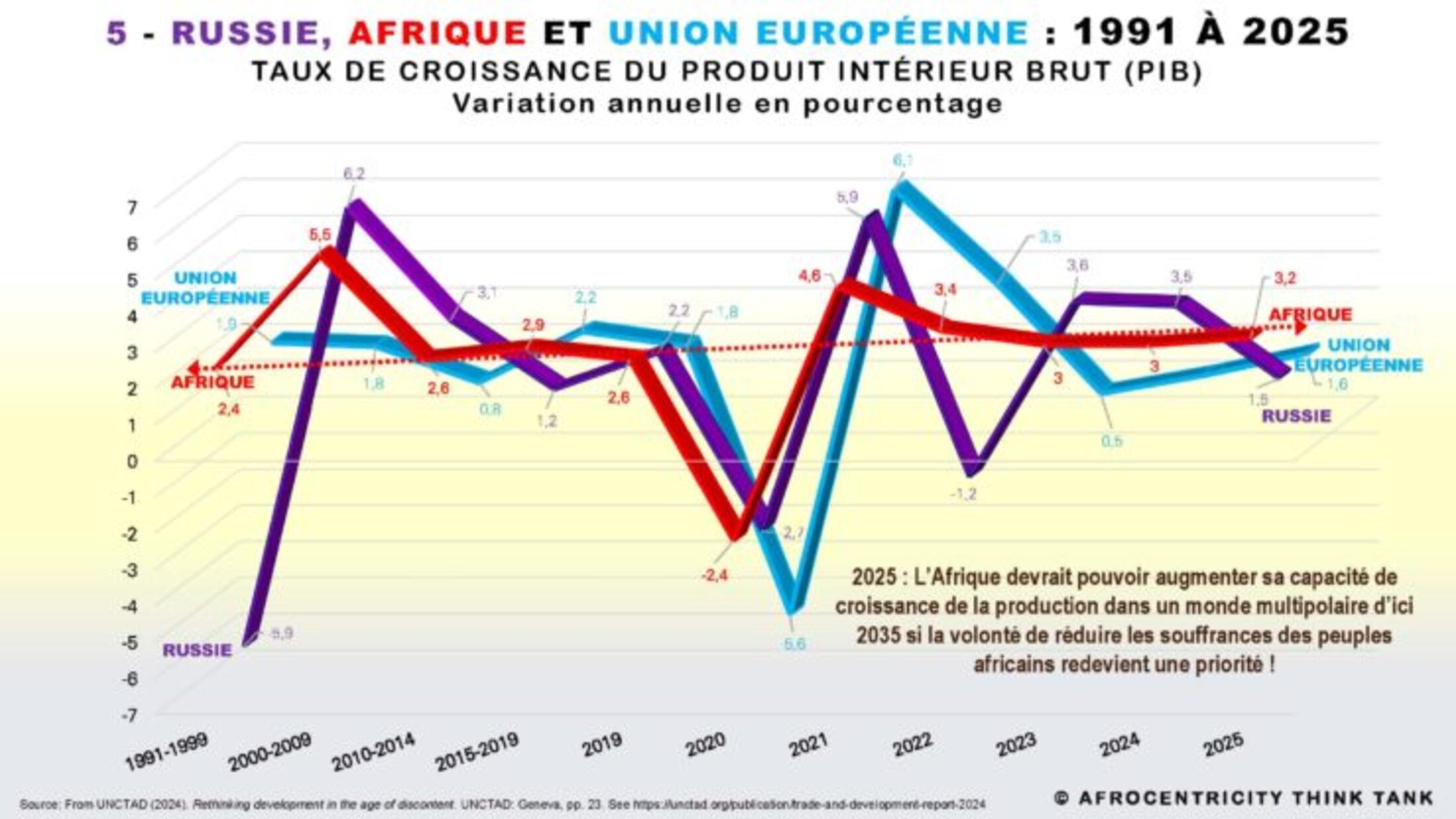

Aussi, les dirigeants africains dans un monde Russo-polaire ne doivent structurer leurs partenariats avec la Russie, ainsi qu’avec tous les autres membres des BRICS+ élargis que comme une transition vers la souveraineté des peuples africains. La croissance économique de l’Afrique demeure supérieure à celle de la Russie, de l’Union européenne et des Etats-Unis (voir le graphique ci-après).

Agrandissement : Illustration 6

Le problème fondamental des dirigeants africains demeure la vérité des comptes publics, la redevabilité et les choix stratégiques pro-peuples. Toute déviation des valeurs qui permettent d’agir en conséquence, fera des nombreux dirigeants africains des « éternels » membres de l’Alliance des BRICS+. YEA.

12 novembre 2024.

Yves Ekoué AMAÏZO

Directeur général, Afrocentricity Think Tank

© Afrocentricity Think Tank

Agrandissement : Illustration 7

NOTES

1 L’auteur tient à remercier François Fabregat pour la qualité de ses suggestions et son expertise éditoriale.

2 Grar, K. (2024). « Forum de partenariat Russie-Afrique : plus de 40 ministres africains à Sotchi ». In www.leconomistemaghrebin.com. 11 novembre 2024. Accédé le 11 novembre 2024. Voir https://www.leconomistemaghrebin.com/2024/11/09/forum-de-partenariat-russie-afrique-plus-de-40-ministres-africains-a-sotchi/

3 RFI (2024). « À Sotchi, Vladimir Poutine promet un «soutien total» aux pays africains ». In www.rfi. fr/afrique. 11 novembre 2024. Accédé le 11 novembre 2024. Voir https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241110-%C3%A0-sotchi-vladimir-poutine-promet-un-soutien-total-aux-pays-africains

4 Agbobli, A. A. (2002). Le monde et le destin des africains: Les enjeux mondiaux de puissance. Editions L’Harmattan : Paris.

5 The Conservation.com (2024). “Le groupe Wagner rebaptisé Africa Corps : quelles conséquences pour les opérations russes sur le continent ? ». In theconversation.com. 20 février 2024. Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://theconversation.com/le-groupe-wagner-rebaptise-africa-corps-quelles-consequences-pour-les-operations-russes-sur-le-continent-223913

6 RFI (2011). « Jean Ping explique la position de l'UA sur le conflit en Libye ». In www.rfi.fr/fr/afrique. 24 mars 2011. Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://www.rfi.fr/fr/afrique/20110324-jean-ping-explique-position-ua-le-conflit-libye

7 Audinet M. (2024). Un média d'influence d'État. Enquête sur la chaîne russe RT. Institut National de l'Audiovisuel (INA) Éditions : Paris.

8 Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (1971). « Résolution 1973 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance, le 17 mars 2011 ». In documents.un.org/doc. Nations Unies. 17 mars 2011. Numéro : S/RES/1973 (2011). Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n11/268/40/pdf/n1126840.pdf

9 Les BRICS à 5 (Brésil, Russie Inde, Chine et Afrique du sud) avaient accepté la candidature de six nouveaux pays dont l’Argentine. Mais cette dernière s’est finalement retirée en décembre 2023 suite au changement de gouvernement et l’élection du Président d’extrême droite Javier Milei.

10 RCA (2024). « Treize pays, dont 3 africains rejoignent les BRICS+ avec le statut de « Membres Partenaires » ». In 27 octobre 2024. In regardsurlafrique.com. Accédé le 11 novembre 2024. Voir https://regardsurlafrique.com/economie-et-finances/brics/sommet-des-brics/treize-pays-dont-3-africains-rejoignent-les-brics-avec-le-statut-de-membres-partenaires/

11 Amaïzo, Y. E. (2024). « Réunion ministérielle sur le partenariat Russie-Afrique de Sotchi : L’Afrique doit promouvoir l’approche collective ! ». Interviewé par Éric Topona. 9 novembre 2024. In www.afrocentricity.info. Accédé le 11 novembre 2024. Voir https://afrocentricity.info/2024/11/09/reunion-ministerielle-sur-le-partenariat-russie-afrique-de-sotchi-lafrique-doit-promouvoir-lapproche-collective/8507/

12 La direction générale des renseignements (GRU) de l'État-Major des Forces armées de la Fédération de Russie est en fait le service de renseignement militaire de la Russie.

13 Statista (2024). “Trade revenue between Russia and African countries from 2013 to 2023(in billion U.S. dollars)”. In www.statista.com. 12 June 2024. Accessed on 11 November 2024. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1063423/russia-and-african-countries-trade-volume/

14 Rédaction Africanews (2024). “Egypte : pose de la première pierre de la centrale nucléaire d'El Dabaa ». In www.africanews. 13 août 2024. Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://fr.africanews.com/2024/01/23/egypte-pose-de-la-premiere-pierre-de-la-centrale-nucleaire-del-dabaa/

15 RT en français (2023). “Egypte : Rosatom annonce être en avance sur la construction de la centrale nucléaire d’El-Dabaa ». In francais.rt.com/afrique. 22 novembre 2023. Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://francais.rt.com/afrique/108068-egypte-rosatom-annonce-etre-avance-projet

16 Bourdillon, Y. (2022). « L'intervention française au Mali s'achève dans l'amertume ». In www.lesechos.fr. 16 août 2022. Accédé le 11 novembre 2024. Voir https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/lintervention-francaise-au-mali-sacheve-dans-lamertume-1782111

17 Michaïlof, S. (2024). « Détruire le terrorisme au Mali était une mission impossible ». In www.lacroix.com. 2 février 2022. Accédé le 10 novembre 2024. Voir https://www.la-croix.com/Debats/Detruire-terrorisme-Mali-etait-mission-impossible-2022-02-02-1201198182

18 Glaser, A. (2018). Arrogant comme un français en Afrique. Editions Fayard/Pluriel : Paris.

19 Airault, P. et Glaser, A. (2021). Le piège africain de Macron : Du continent à l'Hexagone. Editions Fayard : Paris.

20 RFI (2024). Op. Cit.

21 Statista (2024). “Trade revenue between Russia and African countries from 2013 to 2023(in billion U.S. dollars)”. In www.statista.com. 12 June 2024. Accessed on 11 November 2024. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1063423/russia-and-african-countries-trade-volume/

22 Statista (2024). “Volume of U.S. exports of trade goods to Africa from 1997 to 2023 (in billion U.S. dollars)”. In www.statista.com. 12 June 2024. Accessed on 11 November 2024. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/186573/volume-of-us-exports-of-trade-goods-to-africa-since-1997/

23 Amaïzo, Y. E. (Sous la Coord.) (2002). L’Union africaine est-elle incapable de s’unir ? Lever l’intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun. Collectif. Editions l’Harmattan : Paris.