Agrandissement : Illustration 1

NOUVELLE GÉOGRAPHIE DU SOL, DU SOUS-SOL ET DU HORS-SOL ENTRE ÉTATS AFRICAINS VOLONTAIRES :

Valeurs ajoutées sectorielles ou transversales et capacité de dissuasion et d’influence

PARTIE 3

SOMMAIRE

12. ZLECAF : RISQUES ET OPPORTUNITES À DOUBLE TRANCHANT

13. RECONSTITUTION D’UNE CAPACITÉ D’INFLUENCE ET DE DISSUASION : DIX (10) PRÉALABLES

14. SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE : SEPT PROPOSITIONS

15. HUIT RECOMMANDATIONS POUR SERVIR D’EFFETS DE LEVIER DANS UN CADRE HOLISTIQUE DE DEVELOPPEMENT DU BIEN-ÊTRE DES PEUPLES AFRICAINS

12- ZLECAF : RISQUES ET OPPORTUNITES À DOUBLE TRANCHANT

L’initiative de la ZLECAf a pour objet de créer un marché régional africain préférentiel pour les échanges intra-africains. La réalité est qu’une entreprise non Africaine établie en Afrique bénéficiera des mêmes facilités de circulation dans la ZLECAf[35]. Concrètement, si aucune mesure de protection temporaire n’est prise pour protéger les économies locales, notamment les industries naissantes, l’Afrique risque d’être envahie par des produits et services des entreprises multinationales disposant d’une capacité de distribution rapide sur l’ensemble du territoire, tout en ne payant que des tarifs douaniers réduits à la portion minimum. Il importe donc de ne plus s’appesantir sur les slogans mais de réaliser des études de « remontée des chaines de valeurs[36] » et de s’assurer que les entreprises africaines peuvent soutenir la compétition internationale qui arrivera massivement en Afrique avec la ZLECAf totalement opérationnelle.

Il est néanmoins vrai que les résultats attendus sont multiples et restent à confirmer à savoir :

- L’augmentation du commerce intra-africain, notamment avec l’abaissement, sinon la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays africains, ce qui permet une augmentation des échanges commerciaux. Selon la Banque mondiale, elle pourrait faire sortir 30 millions de personnes de l’extrême pauvreté et accroître le revenu de 68 millions d’autres.

- Le développement industriel et la diversification économique, avec la transformation locale des matières premières, réduisant ainsi la dépendance aux exportations brutes. Cela devrait stimuler la création de chaînes de valeur régionales et renforcer l’industrialisation du continent.

- L’attractivité pour les investisseurs étrangers, grâce au marché unique créé. Encore faut-il s’assurer de la mise en place d’un « centre de services intégré » ou « point de service unique », ou encore un « guichet unique » (« one stop shop » en anglais)pour toutes les procédures administratives d’installation en Afrique pour les investisseurs, mais aussi pour accéder aux financements pour les entreprises africaines. Des initiatives comme Casablanca Finance City[37] jouent un rôle clé dans cette dynamique.

- Les opportunités pour les micro et petites et moyennes entreprises (M/PME) et les entrepreneurs. Les MPME représentent 90 % des entreprises africaines et pourront bénéficier de nouvelles opportunités de croissance grâce à la facilitation du commerce et à l’accès à des marchés élargis ;

Malgré ses avantages, les défis et la mise en œuvre de la ZLECAf demeurent une vraie problématique. Il faut surmonter des défis[38] tels que les infrastructures insuffisantes, les barrières réglementaires et la coordination entre les États membres. Une mise en œuvre efficace est essentielle pour maximiser ses bénéfices.

En définitive, la ZLECAf représente une avancée majeure pour l’économie africaine, mais son succès dépendra de la capacité des pays à harmoniser leurs politiques et à investir dans des infrastructures adaptées[39].

In fine, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) devrait pouvoir avoir un impact significatif sur l’économie africaine en favorisant l’intégration régionale et en stimulant la croissance économique, si les infrastructures, l’énergie à des coûts abordables, la logistique et l’efficacité de l’administration africaine sont au rendez-vous.

Par ailleurs, il importe de mettre l’accent aussi sur le principe du management stratégique et efficace d’une « affaire » ou « business » dans un environnement prévisible permettant à court et moyen terme des prises de contrôle des Africains et des agglomérations de sociétés permettant d’atteindre des tailles critiques pour satisfaire des marchés sous-régionaux ou continentaux. Or, souvent cet aspect est souvent négligé et est souvent récupéré par les entreprises multinationales étrangères qui en profitent pour s’installer sur des marchés en émergence, tel celui que constitue le continent africain. Cela se traduit souvent par :

- des délocalisations de la production, soit un déplacement des activités des entreprises multinationales en Afrique pour profiter d’une main-d’œuvre moins coûteuse, rendant leurs business plus compétitifs ;

- l’exploitation des ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol constituant une partie importante des richesses africaines, principalement dans le secteur des mines et de l’énergie sans que les Etats ou les populations puissent concrètement observer ou profiter retombées économiques locales, notamment en termes de responsabilité sociale de l’entreprise ou en termes de pouvoir d’achat amélioré ou encore de soins de santé ou de pension de retraite.

Le côté négatif de cette approche, qui risque d’être amplifié au niveau de la ZLECAf, est le non-respect de l’environnement, de la biodiversité et surtout la capacité à s’assurer une certaine forme d’impunité suite à des externalités négatives. En effet, de nombreux pays africains sont souvent victimes de pratiques environnementales contestables, voire illicites[40]. Là aussi, l’Afrique et ses populations servent de variables d’ajustement pour les excès des pays industrialisés disposant d’une capacité d’influence forte ou d’une capacité de nuisance en termes de chantage au financement. Il faut bien constater outre quelques éléphants blancs, il existe :

- de nombreuses délocalisations des industries polluantes, suite à des contournements des réglementations environnementales strictes dans les pays du Nord global ;

- sans être un grand pollueur[41] et malgré les Accords internationaux sur le climat, l’Afrique subit les effets du changement climatique mais elle est souvent poussée à adopter des politiques environnementales qui ne tiennent pas compte de ses réalités économiques.

Pour éviter d’être une simple variable d’ajustement, l’Afrique devrait renforcer :

- son autonomie économique en développant ses propres industries.

- sa souveraineté politique en négociant des accords plus équilibrés.

- sa gestion environnementale en imposant des normes adaptées à ses besoins.

L’Afrique a le potentiel de changer la donne et de devenir un acteur influent plutôt qu’un simple paramètre de régulation, ce aux dépens des populations africaines.

13- RECONSTITUTION D’UNE CAPACITÉ D’INFLUENCE ET DE DISSUASION : DIX (10) PRÉALABLES

L’Afrique est au centre des dynamiques géopolitiques et géostratégiques mondiales, en raison de ses ressources naturelles, de sa position stratégique et de son potentiel humain. Cependant, elle fait face à des défis majeurs, notamment la domination extérieure à travers des dépendances économiques et politiques, ainsi que des inégalités internes qui freinent son développement. Les solutions sont à mettre en œuvre de manière holistique et portent essentiellement sur la reconstitution d’une capacité d’influence et de dissuasion.

Pour contrer les formes multiples de domination et renforcer son autonomie et sa souveraineté, l’Afrique pourrait mettre en place plusieurs instruments fondés sur une volonté d’agir ensemble sans contraintes extérieures à savoir :

- le renforcement des institutions existantes dans leur capacité à jouer un rôle plus proactif dans la défense des intérêts africains ;

- le piège du chantage sécuritaire qui sous-tend des alliances stratégiques de défense ;

- les incitations pour la transformation locale des ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol pour éviter la dépendance aux exportations de matières premières non transformées et sans valeurs ajoutées, ce qui freine le développement d’une autonomie économique ;

- la création de blocs stratégiques de sécurité du sol, du sous-sol et du hors-sol avec des alliances et partenariats économique et militaire entre les pays africains afin de mieux peser sur la scène internationale ;

- les incitations pour attirer, investir, créer en accordant une priorité à la digitalisation, la technologie et l’innovation, ce qui devrait réduire la vulnérabilité du continent aux influences et ingérences extérieures ;

- des primes offertes par les Etats pour toutes initiatives et propositions d’amélioration des conditions de vie des Africaines et Africains dès qu’il s’agit d’un projet ou une solution opérationnelle valorisant les approches pragmatiques et de diffusion de la connaissance ;

- le développement des agglomérations d’espaces et d’industries africaines locales pour transformer les matières premières sur place et créer de la valeur ajoutée.

- la formation accélérée avec des mises à niveau des ressources humaines abondantes et jeunes du continent vers une main d’œuvre qualifiée et si possible adaptée pour l’entrepreneuriat afin de répondre aux besoins du marché africain et mondial ;

- le financement des entreprises africaines avec une fiscalité simplifiée et promouvant la création d’emplois. Pour ce faire, la mise en place de fonds souverains et des banques de financement des Micro et Petites entreprises afin de soutenir les initiatives locales de création de richesses et d’emplois ;

- la valorisation de la coopération intra-africaine dans tous les domaines afin de réduire la dépendance aux marchés extérieurs et produire et consommer local, si possible « bio ».

L’Afrique a les ressources et le potentiel pour se positionner comme un acteur influent sur la scène mondiale. La clé réside dans une stratégie coordonnée et une volonté politique forte pour transformer ces défis en opportunités. L’accélération de toutes ces initiatives dépend fortement de la souveraineté monétaire et économique.

14- SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE : SEPT PROPOSITIONS

Sept principaux points sont à mettre en place pour réussir la dynamique de la souveraineté et favoriser la souveraineté monétaire et économique en Afrique :

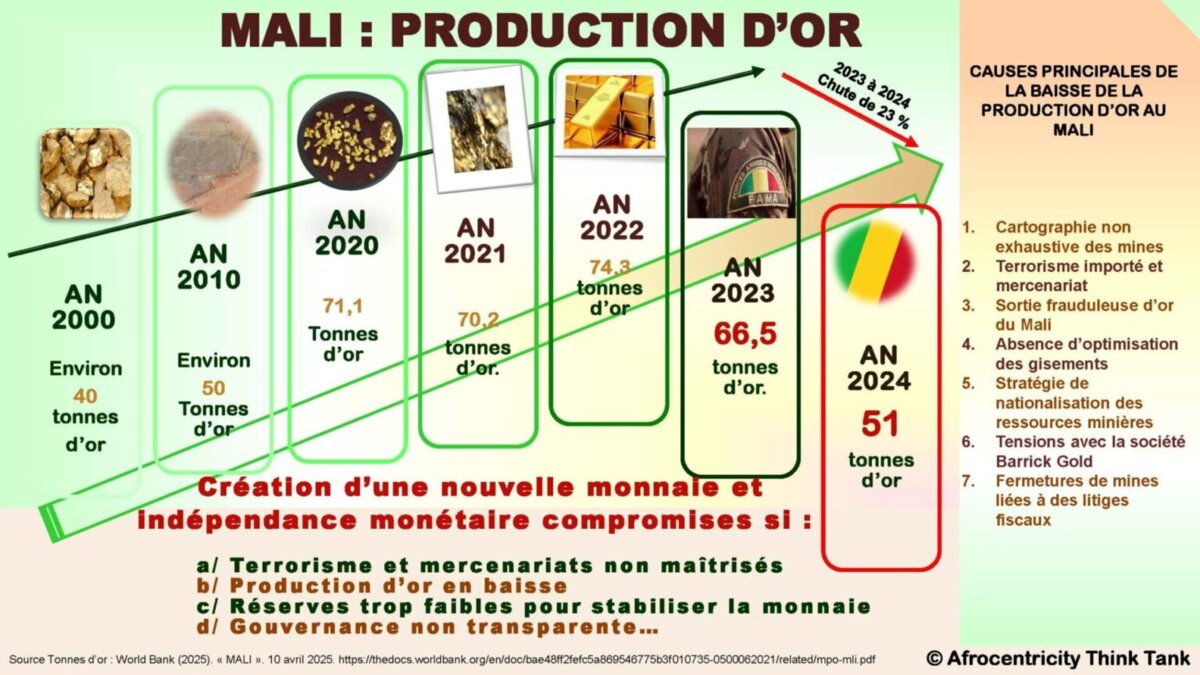

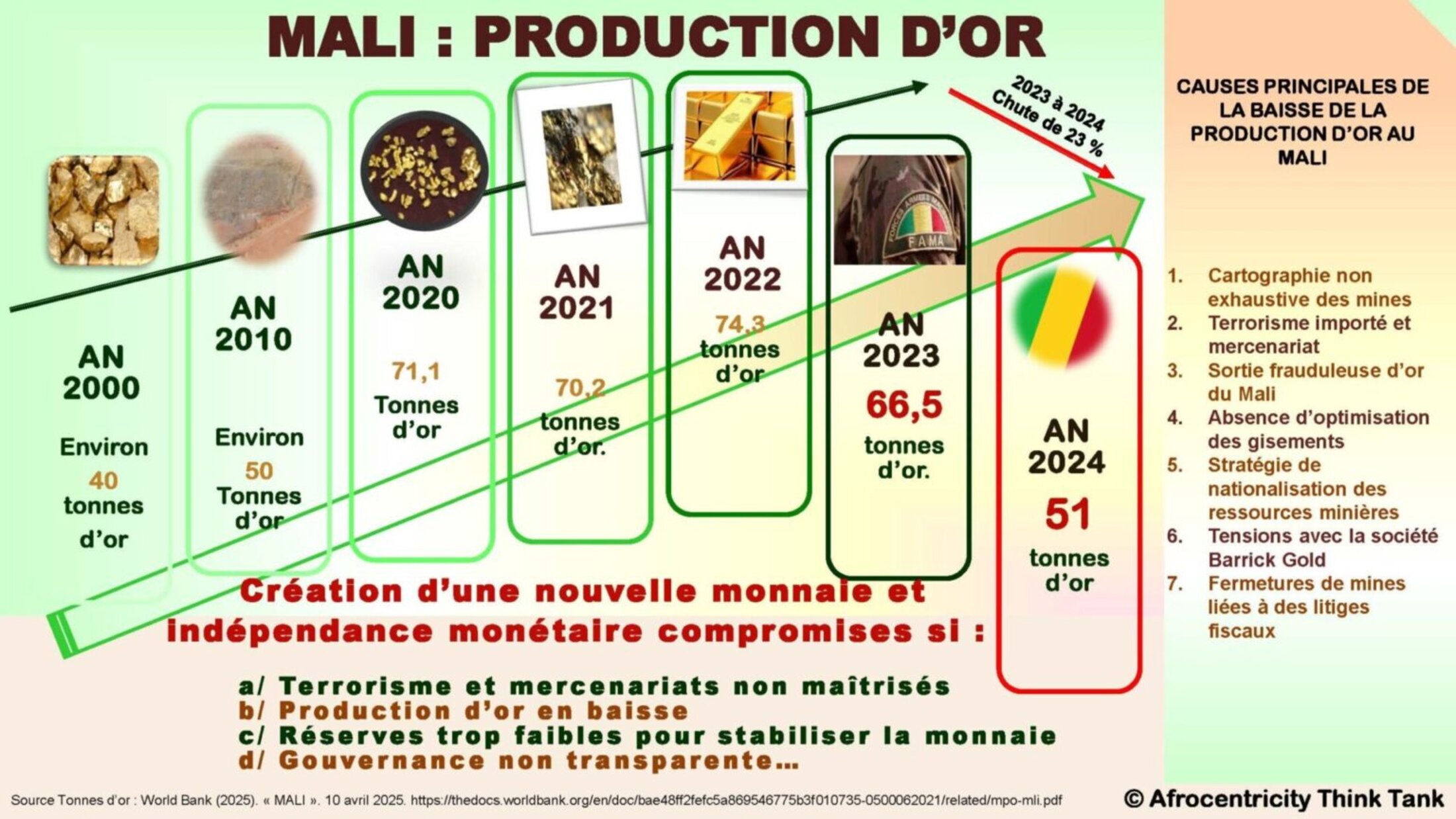

- Renforcement de l’autonomie des banques centrales et des institutions monétaires fondées sur des réserves en or et une monnaie adossée à l’or. Celles-ci doivent bénéficier d’une indépendance opérationnelle pour mener une politique de stabilité inflationniste et financière, tout en s’assurant de soutenir le développement de l’Etat en n’accumulant pas des « bénéfices » en s’assurant que l’argent ne dort pas mais circule, d’où l’importance de l’augmentation de la masse monétaire et du crédit. Cela passe par une réglementation claire et la capacité à utiliser des outils comme la politique de taux d’intérêt et la gestion des réserves de change afin de réduire la dépendance aux influences extérieures ;

- Le renforcement et développement des systèmes financiers locaux et régionaux avec des marchés décentralisés de capitaux locaux – par exemple, en développant des obligations et des instruments financiers adaptés, cela permettra de réduire le recours aux financements étrangers, notamment dans la proximité immédiate des ménages et des entreprises. Cela doit aller de pair avec la création de plateformes financières régionales peut faciliter l’investissement et la mutualisation des ressources entre pays africains ;

- La diversification de l’économie par la promotion de la production locale avec en filigrane, le soutien au développement de secteurs industriels, de services stratégiques, en investissant dans la recherche de la compétitivité, l’innovation et la formation des compétences locales. Cela inclut l’appui aux MPME/PME au sein d’agglomérations de création de valeurs ajoutées et de connaissances partagées et d’industries dans des secteurs émergents afin de limiter la vulnérabilité liée à une dépendance excessive aux matières premières non transformées ;

- Renforcement de l’intégration économique régionale en organisant la suppression des bureaucraties qui entravent l’exploitation optimum des accords portant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ce qui devrait permettre de dynamiser les échanges intra-africains, de créer des chaînes de production locales, régionales et de s’insérer de manière compétitive dans les chaines de valeurs globales. Cela devrait aussi contribuer à la réduction de dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, une meilleure chance d’entrer en partenariat, et surtout une coopération renforcée permettant une meilleure résilience monétaire et économique collective ;

- L’investissement dans les infrastructures essentielles plus particulièrement le développement des infrastructures énergétiques (notamment les énergies renouvelables) et numériques pour garantir l’autonomie et stimuler la croissance économique. Des infrastructures intégrant l’intelligence artificielle et la digitalisation des services connexes améliorent grandement la compétitivité des entreprises locales et renforcent la connectivité régionale ;

- La mise en œuvre d’une politique fiscale moderne et équitable avec une taxe faible et unique pour le secteur informel des lors qu’il y a création d’emplois. Au plan macroéconomique, l’adoption d’un système harmonisé de fiscalité qui n’est pas « punitive »mais renforce les ressources internes, en luttant efficacement contre la corruption et en améliorant la transparence dans la gestion des fonds publics, devrait permettre une répartition juste des ressources et une meilleure allocation des investissements dans les secteurs stratégiques et prioritaires ;

- La promotion de l’innovation, des centres de location de technologies et de la transformation numérique suppose d’investir dans la formation et les équipements digitaux afin d’avancer rapidement vers un monde plus connecté afin de positionner l’Afrique sur la scène technologique mondiale.

Ces initiatives, mises en œuvre de concert, peuvent fournir une base solide pour sceller une véritable souveraineté monétaire et économique sur le continent et devenir le levier principal de la mutation monétaire et la transformation économique qui attend l’Afrique et les Africains.

15- HUIT RECOMMANDATIONS POUR SERVIR D’EFFETS DE LEVIER DANS UN CADRE HOLISTIQUE DE DEVELOPPEMENT DU BIEN-ÊTRE DES PEUPLES AFRICAINS

Les fluctuations unilatérales des règles internationales par les pays à capacité d’influence forte constituent-elles des menaces pour la souveraineté africaine ? Intimidation, dissuasion, ultimatum, bravades, chantage, humiliation, marginalisation, et déstabilisations sont les principaux ingrédients utilisés pour neutraliser toutes velléités d’organisation de la souveraineté monétaire et économique.

Ce sont les mêmes ingrédients qui sont utilisés pour tenter de stopper le retour de la souveraineté territoriale. Or, sans souveraineté territoriale, il n’y a pas de fondement stable pour la construction d’une souveraineté monétaire et économique.

Donc, pour ne pas mettre la charrue avant les zébus, il importe de rappeler que toute souveraineté africaine se construit à partir d’une nouvelle géographie alternative du sol, du sous-sol et du hors-sol entre Etats africains volontaires. Il faut d’abord s’assurer de la volonté affichée pour éviter les trahisons et autres compagnonnages adultérins. La décision de certains dirigeants de la Communauté économique et de développement de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de faire la guerre à un Etat membre fondateur doit servir de rappel et d’exemple.

La souveraineté monétaire et économique est indispensable pour atteindre une souveraineté nationale complète car elle offre aux États la capacité de décider et d’agir selon leurs propres priorités, sans être indûment contraints par des règles ou des fluctuations internationales.

Voici quelques éléments de la stratégie à adopter pour favoriser les mutations de l’économie africaine en quête de souveraineté à partir d’une intégration confédérale, complémentaire, régionale et sectorielle. Il s’agit de tracer l’autoroute menant à l’interdépendance africaine.

- Promouvoir la vérité des comptes publics et le contrôle des politiques macroéconomiques qui ne dépendent pas d’ingérence extérieures, notamment d’institutions financières, d’Etats ou d’entreprises transnationales ayant des intérêts contradictoires avec ceux de la Nation africaine ;

- Maîtriser l’endettement extérieur et la réduction et l’élimination de la dette intérieure afin de réduire la dépendance aux emprunts à des conditions non soutenables auprès des marchés internationaux en recherchant au sein des BRICS plus des conditions plus favorables qui ne favorisent pas le surendettement ;

- Financer et investir dans les secteurs essentiels et les projets prioritaires de développement, l’énergie à coût abordable, les infrastructures, la logistique, les coûts des facteurs de production, et les programmes sociaux de manière plus autonome en tenant compte de la cohérence des chaines de valeurs ajoutées.

- Organiser des agglomérations de petites et moyennes entreprises dans les secteurs prioritaires et protection des industries locales acquérant des technologies d’amélioration de la productivité pour assurer une participation proactive dans les chaines de valeurs locales et globales ;

- Protéger les industries émergentes et favoriser la diversification économique en adoptant des normes de qualité et des tarifs douaniers adaptés et provisoires pour protéger l’essor des capacités productives et capabilités commerciales, notamment dans le domaine industriel adaptées aux réalités locales ;

- Réduire graduellement les vulnérabilités associées à une dépendance excessive aux importations ou aux chaînes de valeur mondialisées ;

- Créer sa propre monnaie non convertible au cours d’une période déterminée et l’adosser à une matière première comme l’or tout en réorganisant ou créant des institutions et des instruments sécurisés, gérer l’émission et organiser les banques secondaires en dehors du système de la zone franc afin de financer en toute souveraineté ses projets prioritaires de développement et de création de richesses et d’emplois ;

- Organiser une résistance, voire une dissuasion, envers les « ventes à perte »ou dumping de nombreux produits étrangers s’attaquant aux marchés africains.

La souveraineté monétaire et économique est un levier important pour réduire les vulnérabilités face aux chocs externes. Sans une indépendance monétaire, les économies sont souvent soumises aux fluctuations des taux de change et aux crises financières externes. Une politique monétaire souveraine offre une marge de manœuvre permettant de contrer ces influences en temps de crise, renforçant ainsi la résilience économique nationale.

C’est bien la capacité de prendre des décisions économiques et monétaires de manière indépendante qui renforce la légitimité et l’autonomie politique d’un État sur la scène nationale, régionale et internationale.

Au final, cette indépendance permet de négocier d’égal à égal, sur des bases plus équilibrées avec d’autres puissances, tout en maîtrisant sa monnaie et contrôlant son destin économique. Dans ces conditions, il est possible d’affirmer son autonomie politique et stratégique tout en veillant à se prémunir contre les réseaux de déstabilisation organisée qui ont pour mission, à défaut de contrôler le sol, le sous-sol et le hors sol africain, d’empêcher les véritables propriétaires d’en profiter pour construire le bien-être de leurs peuples.

En somme, atteindre la souveraineté monétaire et économique est une condition sine qua non pour garantir que les orientations politiques, sociales et stratégiques correspondent aux intérêts nationaux. Cela permet non seulement de protéger les économies des ingérences et aléas internationaux, mais aussi de renforcer l’autonomie et la capacité de transformation locale des produits (sol, sous-sol et hors-sol) du pays. Pour réussir, il importe de retrouver la confiance entre les dirigeants et le peuple-citoyen[42]. YEA.

29 mai 2025

Dr. Yves Ekoué AMAÏZO

Économiste et Président de Afrocentricity Think Tank.

BIOGRAPHIE DU PANÉLISTE : Yves Ekoué AMAÏZO, PhD., MPhil. MBA, MA.

Dr. Yves Ekoué AMAÏZO a plus de 35 ans d’expérience internationale (1 an en tant que Coordinateur de l’information financière pour Eurobank au Luxembourg, 20 ans en tant qu’Économiste et Gestion de Projet à divers titres (Préinvestissement, Stratégie, Conseils, Statistiques et réseaux d’information, Développement du Secteur Privé, etc.) auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel basée à Vienne, et depuis 11 ans, Fondateur et Directeur général d’une petite société de conseil «MutAgile Limited ». Il offre des conseils à certains gouvernements et à des entreprises privées sur la gestion stratégique ainsi que des questions économiques et de management.

Il exerce aussi ses activités de plaidoyer en tant que Président et Directeur Général d’Afrocentricity Think Tank (www.afrocentricity.info). Il participe à des ateliers dans le monde et plus particulièrement auprès du patronat en Afrique.

Il a publié plusieurs livres et articles en français et en anglais et axé ses activités de partage des connaissances sur la crise financière, les économies émergentes, la gestion stratégique, l’esprit d’entreprise, la fraude financière, la perturbation technologique, l’économie des migrations et la gestion/le management de la mutabilité. Il a aussi dirigé trois (3) livres collectifs sur l’Afrique.

Il a servi au sein du Panel des personnalités éminentes de l’Union africaine et il est membre des économistes de l’Union africaine.

Il a contribué en tant que réviseur externe, réviseur des pairs et a offert en anglais des révisions écrites, des commentaires et des suggestions ou des analyses pour comme le Journal of Economics, Management and Trade, le British Journal of Economics, Management & Trade, l’Asian Journal of Sociological Research, le Journal of Economics, Business and Accounting, l’Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology et le Russian-African Club of the Moscow State University.

Il est titulaire d’un Doctorat (PhD., Université Jean Moulin, Lyon) (1986), un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA, Université Lumière, Lyon) en Banque, Finance et Monnaie (1983), une Maîtrise en Gestion des services publics et des entreprises, Université Lumière (1982) et un Master of Business Administration (MBA), Wales University / Robert Kennedy School Zürich) sur la gestion stratégique/le Management des entreprises mondiales (2009). Quelques certificats de spécialisations sont venus compléter sa formation de base (notamment en commerce, finance/banque, industrie) …

Notes :

[35] UNCTAD/CNUCED (2020). Designing trade liberalization in Africa: Modalities for tariff-negotiations towards and African Continental Free Trade Area. Geneva.

[36] UNIDO (2006). « African Productive Capacity Initiative & African Productive Capacity Facility». Kenya Statement. Accessed on 27 May 2025. Retrieved from https://www.unido.org/29th-session-strategic-vision/kenya-statement and UNCTAD (2006). The Least Developed Countries Report 2006: Developing Productive Capacities. UNCTAD: Geneva. Accessed on 27 May 2025. Retrieved from https://unctad.org/publication/building-and-utilizing-productive-capacities-africa-and-ldcs-holistic-and-practical

[37] Site officielle de Casablanca Finance City, un projet public-privé visant à positionner Casablanca comme un centre financier stratégique en Afrique. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://casablancafinancecity.com/?lang=fr

[38] Lo, M. et Sy, A. « Défis, opportunités, impacts et facteurs de succès de la ZLECAf ». In Policy Paper. n° 13/22. Septembre 2022. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-09/PP_13-22_Moubarack%20Lo.pdf

[39] Rédaction les Échos (2025). « 57e Session de la CEA : la ZLECAf au cœur des discussions ». In echosdeleco.com. 28 avril 2025. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://echosdeleco.com/57e-session-de-la-cea-la-zlecaf-au-coeur-des-discussions/

[40] Sarr, S. M. (2021). « L’Afrique aussi et encore réifiée à partir de l’environnement ». In Revue Africaine sur les changements climatiques et les énergies renouvelables. Volume 2, no 1. 2021 : Transitions environnementales et écologie politique des savoirs en Afrique : de la commotion coloniale et néo-libérale à la « co-motion » sociale et écologique. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://www.revues.scienceafrique.org/naaj/texte/sarr2021/

[41] Veyret, Y, Laganier, R., Scarwell, H-J, et Miossec, A. (2024). Chapitre 13. « L’environnement dans la mondialisation, les rapports Nord/Sud ». In L’environnement. Concepts, enjeux et territoires – 2nde édition. Edition Armand Colin : Paris, pp. 288 à 305.

[42] Amaïzo, Y. E. (Coll. Sous la dir.) (2005). L’Union africaine freine-t-elle l’unité des Africains ? Retrouver la confiance entre les dirigeants et le peuple citoyen. Avec une préface de Aminata D. Traoré. Collection Interdépendance africaine. Editions Menaibuc : Douala/Paris.