A mon tour, je tiens à rendre hommage à Michel Husson pour ses nombreuses recherches et son engagement. Je tiens plus particulièrement à rappeler ses qualités de pédagogue, sa fécondité intellectuelle, sa rigueur dans les méthodes et les outils de sa recherche.

On peut dire aussi que c’était un chercheur dans la cité avec un ancrage réel dans le mouvement social. Autrement dit, c’était un combattant, sans concession.

Un combattant qui pouvait être laudatif sans retenu par rapport à certains travaux et à l’inverse avoir la dent extrêmement dure par rapport à d’autres travaux.

Il se trouve que mes travaux ont connu ce double traitement de sa part. Des louanges jusqu’à une époque très récente ; disons jusqu’en 2017, puis une critique extrêmement sévère de l’un de mes derniers ouvrages (voir bibliographie).

J’imagine qu’aux yeux des organisateurs de cet hommage et de ce séminaire, ma présence ici se justifie précisément par ce traitement de faveur et de défaveur particulier si j’ose dire.

Sa critique était d’autant plus dure que je défendais chez Marx une série d’analyses dont Michel Husson critiquait mon interprétation. J’avais finalement commis un crime de lèse-majesté majeur !

Et l’affaire était d’autant plus grave que l’enjeu était de comprendre le rôle de la finance et de la financiarisation dans la dynamique et la crise actuelle du capitalisme.

Je vais reprendre ici ces questions en montrant en quoi nos analyses avec Michel ont pu converger et diverger.

Le point de départ repose sur les travaux de Marx à propos du profit et de la dynamique du capitalisme.

Je défends l’idée qu’il y a chez Marx deux angles d’attaque bien distincts

- Le premier angle est celui de la théorie de la valeur-travail. C’est l’angle défendu par Michel, avec lequel je suis en accord avec lui

- Le deuxième angle est celui de la théorie de la valeur-capital. Et c’est sur ce point précis que nos approches divergent.

Je vais aller très vite sur le premier angle qui est bien connu

Premier angle celui du travail et de la valeur-travail (livre 1 et 3 du Capital de K. Marx)

Pour faire du profit, il faut extraire de la plus-value.

Cela suppose une organisation sociale, des rapports de production, et donc des rapports de classe, bref tout un système de normes, de règles et d’institutions.

Mais le résultat est là : globalement, le profit généré à l’échelle de la société a pour substance la plus-value, c’est-à-dire du travail non payé.

Le concept de capital fictif développé par Marx et que Michel reprends à son compte s’insère parfaitement dans cette approche analytique, et j’adhère pleinement à cette analyse.

Pour cette analyse, le capital fictif désigne l’accumulation de titres financiers qui sont autant de « droits de tirage » sur la plus-value.

La finance, quelle que soit la définition qu’on en donne, est une énorme machine à capter et à recycler la plus-value mais elle ne crée pas cette plus-value qui est produite par l’exploitation du travail.

La dynamique du système se joue dans les rapports sociaux de production

Mais Michel en tire une conclusion à mes yeux hâtive.

« La crise actuelle n’est donc pas une crise du capitalisme financiarisé. il s’agit d’une crise du capitalisme tout court.et de la faiblesse des gains de productivité. »

Deuxième angle d’attaque pour comprendre le profit, c’est celui du capital et plus exactement de la « valeur-capital »

Je précise tout de suite que Michel conteste que Marx aurait formulé un concept de valeur-capital. Dans nos échanges, il n’a pas cru bon répondre à mon dernier argumentaire, pourtant très étayé, que je lui avais adressé.

Pour Marx, faire du profit, c’est aussi vouloir valoriser un capital (livre 2 du capital, les 4 premiers chapitres « Les métamorphoses du capital » première section).

Ici l’approche se conduit du point de vue des capitaux individuels, au niveau des entreprises, avec comme idée centrale comment faire du profit

On est pour cette analyse dans l’approche stratégique des capitalistes individuels pour atteindre leur but.

Le livre 2 décortique les conditions et les mécanismes stratégiques et fonctionnels pour faire de la valeur avec de la valeur.

Ici, l’analyse se déplace, on n’est plus du point de vue du travail et de son exploitation, mais du point de vue du capital et de la valorisation de la valeur de celui-ci

On est donc, pour simplifier, dans la peau du capitaliste qui veut faire du profit. Quels sont les fonctions et leur combinatoire à mettre en œuvre pour atteindre son but ?

Le point de départ c’est le capital avancé A qui doit se transformer finalement en A’. Il faut faire du A-A’, et la différence entre A et A’ est le profit.

Mais ce capital avancé n’est qu’une des pièces de la combinatoire aboutissant à faire du profit. Et c’est là que Marx est conduit à introduire un concept nécessaire pour penser et mettre en place toutes les pièces de la combinatoire. C’est son concept de valeur-capital.

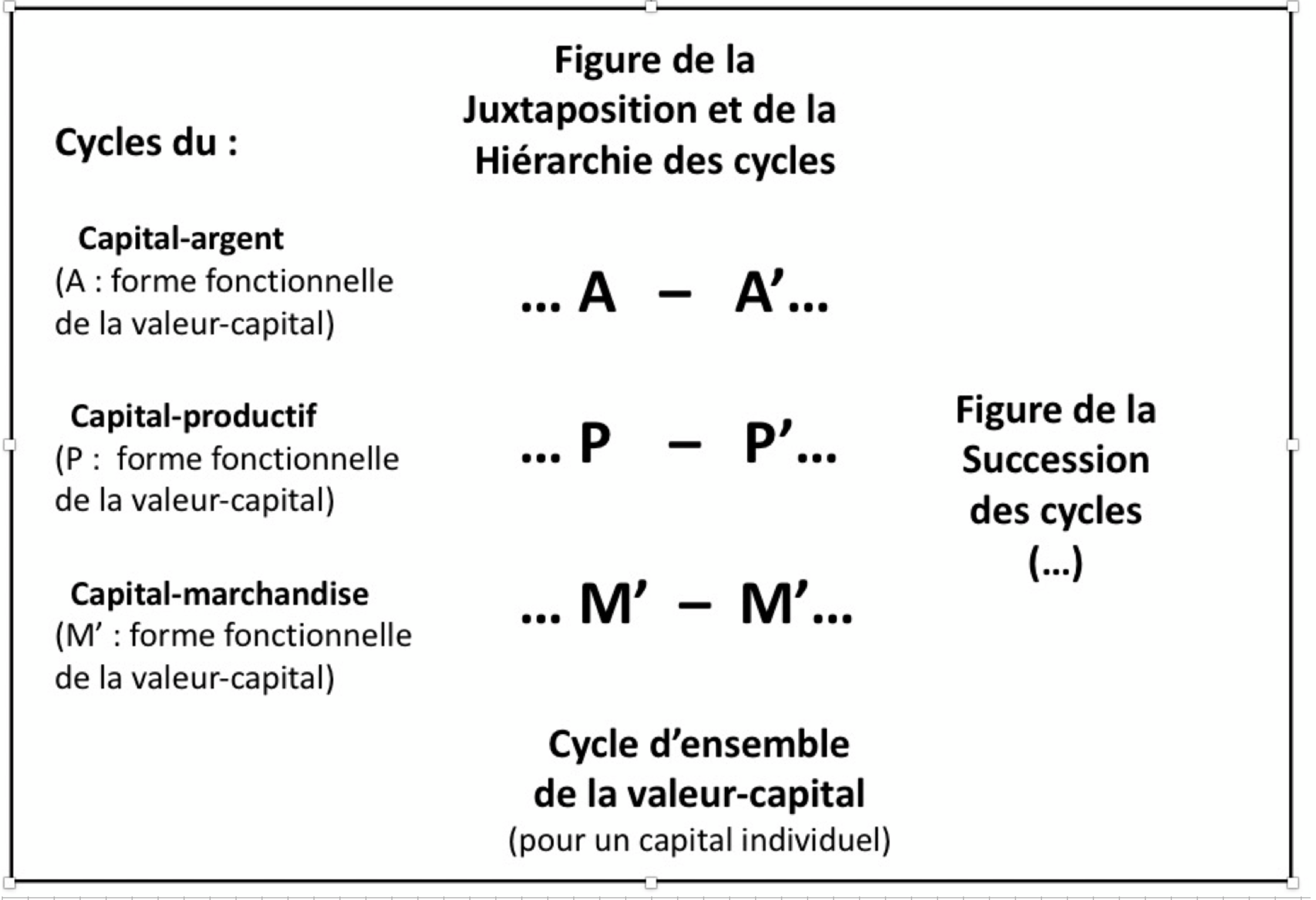

On ne peut pas ici faute de temps entrer dans l’analyse de cette combinatoire. Marx y consacre 4 chapitres. Sachez qu’il fait distinguer les formes fonctionnelles de la valeur-capital des formes simples qui ne le sont pas

A chaque forme fonctionnelle qui sont au nombre de trois, A, P, M’, est attaché un cycle qui se superpose aux deux autres et chaque cycle se continue lorsque chacun arrive à son terme.

Agrandissement : Illustration 1

Pour Marx, il est clair que le cycle attaché au capital argent, soit A-M…P…M’-A’, ou A-A’ pour simplifier, est central dans le cycle d’un capital individuel. (c’est du reste le titre du chapitre 1 du livre II, « le cycle du capital argent », voir l’annexe).

En témoignent les deux citations suivantes de Marx.

:« le cycle du capital-argent est la forme la plus exclusive, et par cela même la plus frappante et la plus caractéristique du cycle que décrit le capital industriel, dont le but et le principe moteur : faire valoir la valeur, faire de l’argent et l’accumuler, sont ainsi représentés d’une façon qui saute aux yeux » (Ed. Sociales, Livre II, p.56)

« la forme A (…) apparait comme la forme première et pure de la valeur-capital, ce qui n’est pas le cas dans les deux autres formes du cycle » (Ed. Sociales, Livre II, p.57)

Un temps d’arrêt ici : Michel conteste que Marx ait fait de la valeur-capital un concept et qu’il ait érigé le cycle du capital argent comme central.

Pourquoi cette critique non fondée ?

Mettre en avant de cette façon le cycle du capital-argent, nous dit-il, c’est croire que le capitalisme a toujours été financiarisé. C’est évidemment absurde et je suis d’accord avec lui.

Mais surtout, ce serait oublié, dit-il, que c’est dans les rapports de production, au cours du cycle de capital productif, que se joue la dynamique du capitalisme, les gains de productivité. Et donc c’est bien là la centralité du capitalisme.

Alors là, je suis d’accord et pas d’accord avec lui.

La finalité du système, sa dynamique, c’est de faire du profit grâce à la plus- value

Mais du point de vue des capitalistes individuels ou de l’entreprise, c’est la centralité du capital-argent dans le cycle d’ensemble qui prime alors. Faire de l’argent avec de l’argent

Pour comprendre la dynamique du capitalisme, peut-on se situer analytiquement du seul point de vue du travail, de son exploitation, de la plus-value qui doit être extraite, bref des seuls rapports de production ?

Je ne le crois pas, D’un point de vie analytique pour comprendre cette dynamique, il faut aussi prendre en compte le point de vue du capital et la façon dont celui-ci perçoit et met en œuvre sa visée stratégique qui est de faire du profit

Cette double approche est tout à fait indispensable. Elle a l’intérêt d’articuler du point de vue de l’analyse plusieurs questions essentielles et de les situer à leur juste place.

La question monétaire (à laquelle Michel s’attache assez peu)

La question de la périodisation du capitalisme

La crise de 2007-2008

Le dépassement du capitalisme

1 - La question monétaire

L’importance du rôle du capital-argent, et de son cycle comme capital avancé, renvoie très directement à la question du financement de l’activité (on n’est pas dans la question de la financiarisation du capitalisme, mais sur une question qui touche le mode de production et de circulation lui-même)

Ce capital argent, ce peut être des fonds propres avancés, de l’épargne qui cherche à s’investir, ou surtout du crédit bancaire

Et on retrouve avec le crédit la question monétaire (dans laquelle Keynes s’engouffre). La création monétaire est évidement indispensable pour faire des avances mais aussi pour que la plus-value puisse être monétisée.

Le capital c’est un rapport social, la monnaie aussi

2 - La périodisation du capitalisme

Celle-ci se joue également au niveau des capitaux individuels Comment valoriser la valeur-capital ? Cette interrogation est essentielle pour déterminer la périodisation du capitalisme.

Première situation possible : en maximisant le profit sous contraintes ? c’est par exemple la période fordiste.

Deuxième situation : en créant de la valeur actionnariale ? c’est évidemment la période néolibérale.

La période néolibérale se caractérise par un changement dans la gouvernance des firmes, où le rôle des marchés monétaires et financiers devient primordial et où les plus grandes banques acquièrent un rôle progressivement considérable.

3 – La crise de 2007-2008

Pour Michel, la crise trouve sn origine dans l’accumulation trop grande des droits de tirage du capital fictif par rapport à la plus-value produite.

Je suis d’accord avec cette analyse. Mais il faut faire davantage le lien avec la monnaie, le crédit et les taux d’intérêt. Et mettre en avant la responsabilité centrale des plus grandes banques et notamment des banques systémiques.

4 – Le dépassement du capitalisme

L’enjeu de la rupture, c’est le mode de production (et de consommation), mais aussi le mode de financement

Capital et monnaie sont des rapports sociaux, nous l’avons dit :

- par conséquent, il faut bien sûr briser toute forme d’exploitation du travail dans les rapports de production (en accord avec tous les travaux de Michel)

- mais aussi et c’est tout aussi fondamental, il faut changer les circuits de financement de l’économie, faire de la décision de financement, de l’avance en ressources financières un enjeu politique et citoyen primordial

Tout ceci milite finalement pour que l’on introduise une démocratie économique, tout à fait radicale, à tous les échelons de la vie économique dans la façon de produire mais aussi dans la façon de financer.

Merci à Michel Husson d’avoir permis d’engager ce débat et merci à vous tous de votre écoute.

Bibliographie rapide

Karl Marx, Livre II du Capital, Le procès de circulation du capital, Tome premier, Paris, Éditions sociales, 1960, p. 28 à 108

François Morin L'économie politique du XXIè siècle : de la valeur-capital à la valeur-travail, Montréal/Arles, Lux, 2017, 312 p

Michel Husson, De l’immodestie en théorie. A propos de «L’économie politique du XXIe siècle» de François Morin, A l’encontre; 19 septembre 2017 (également sur les sites Médiapart, Anti-K et Hussonet)

François Morin Ombres (et sans lumières) de la critique de Michel Husson, A l’encontre, 28 septembre 2017 (également sur les sites Médiapart, Anti-K et Hussonet)

Alain Bihr et Michel Husson, Thomas Piketty, une critique illusoire du capital, Éditions Syllepse, 2020.

François Morin, À propos du livre d’Alain Bihr et Michel Husson, Thomas Piketty, une critique illusoire du capital Nouvelle Revue du Travail, 31 octobre 2020.

Annexe

Plan du début Livre II du Capital de K. Marx, Paris, Éditions sociales, 1960

Agrandissement : Illustration 2