Dans le cahier 2020 II de la revue [Arbeit, Bewegung, Geschichte : histoire du mouvement ouvrier, revue d’études historiques]1, l’auteur du présent article a rendu compte de la biographie de Martin Monath publiée par Wladek Flakin. En 1943, après la constitution d’une cellule de soldats révolutionnaires sur la base allemande de sous-marins à Brest, la direction clandestine de la IVème Internationale avait dépêché en France ce militant trotskiste originaire de Berlin. S’ensuivit à partir de là la diffusion d’une feuille d’agitation, ou plutôt d’un tract ronéotypé de plusieurs pages ayant pour titre « Arbeiter und Soldat ». Cet héroïsme se termina toutefois tragiquement dans les caves de la Gestapo, et Monath lui-même fut victime de la terreur gestapiste.

Le livre que publient les trois auteurs ci-dessus et dont nous allons parler est en quelque sorte le pendant français de cette biographie. Il relate les activités des groupes trotskistes en Bretagne pendant la seconde guerre mondiale. Certes, ceux-ci s’adressaient en priorité à la population française, et c’est ce travail qui occupe la majeure partie de l’ouvrage. Mais il y eut aussi des contacts avec un certain nombre de soldats allemands, et c’est ainsi que finirent par se mettre en place les activités organisées autour de « Arbeiter und Soldat », lesquelles nécessitaient l’intervention de Monath en appui.

On entre en matière avec une rapide histoire du mouvement trotskiste en France à partir de 1929. Celui-ci était certes parvenu à s’établir comme courant organisé aux marges d’un mouvement ouvrier dominé par les communistes et les socialistes, mais l’intensité des luttes internes qui l’avaient traversé l’avait finalement, à la veille de la guerre, fait éclater en plusieurs organisations. Le déclenchement des hostilités, puis l’occupation du pays en juin 1940 firent que, dans un premier temps, les militants se dispersèrent un peu partout pour échapper aux vagues successives de répression. Ce qui dominait alors était même le sentiment que la victoire continentale du nazisme ôtait les moyens d’en envisager la fin. Il s’ensuivit des phénomènes de démoralisation pouvant aller même jusqu’à des tendances à la résignation. Mais autour d’une poignée de militants s’organisa bientôt une patiente relance du travail clandestin. Celui-ci fut encore stimulé par l’invasion allemande de l’Union Soviétique en juin 1941. En dépit des succès initiaux de la Wehrmacht, le sentiment se répandit que les nazis présumaient là de leurs forces. Par ailleurs, tant la détérioration constante de la situation économique, résultat de la politique de pillage des occupants nazis qui rendait de plus en plus fréquents les problèmes d’approvisionnement, que le recrutement forcé de main-d’oeuvre pour le travail en Allemagne, alimentaient un climat de révolte de plus en plus marqué dans les entreprises. Même si ce fut d’abord avec prudence, une résistance de plus grande ampleur commençait à s’organiser.

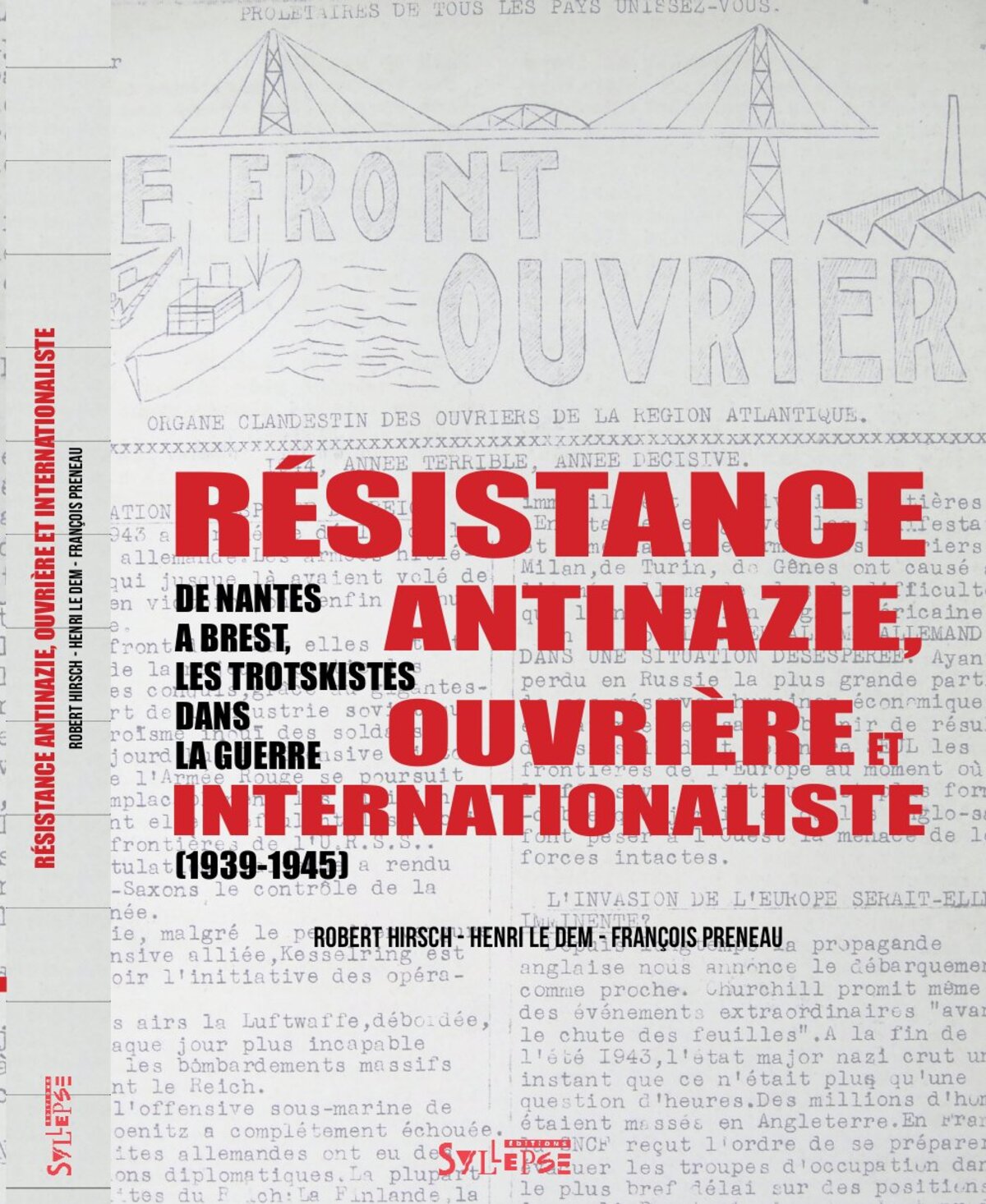

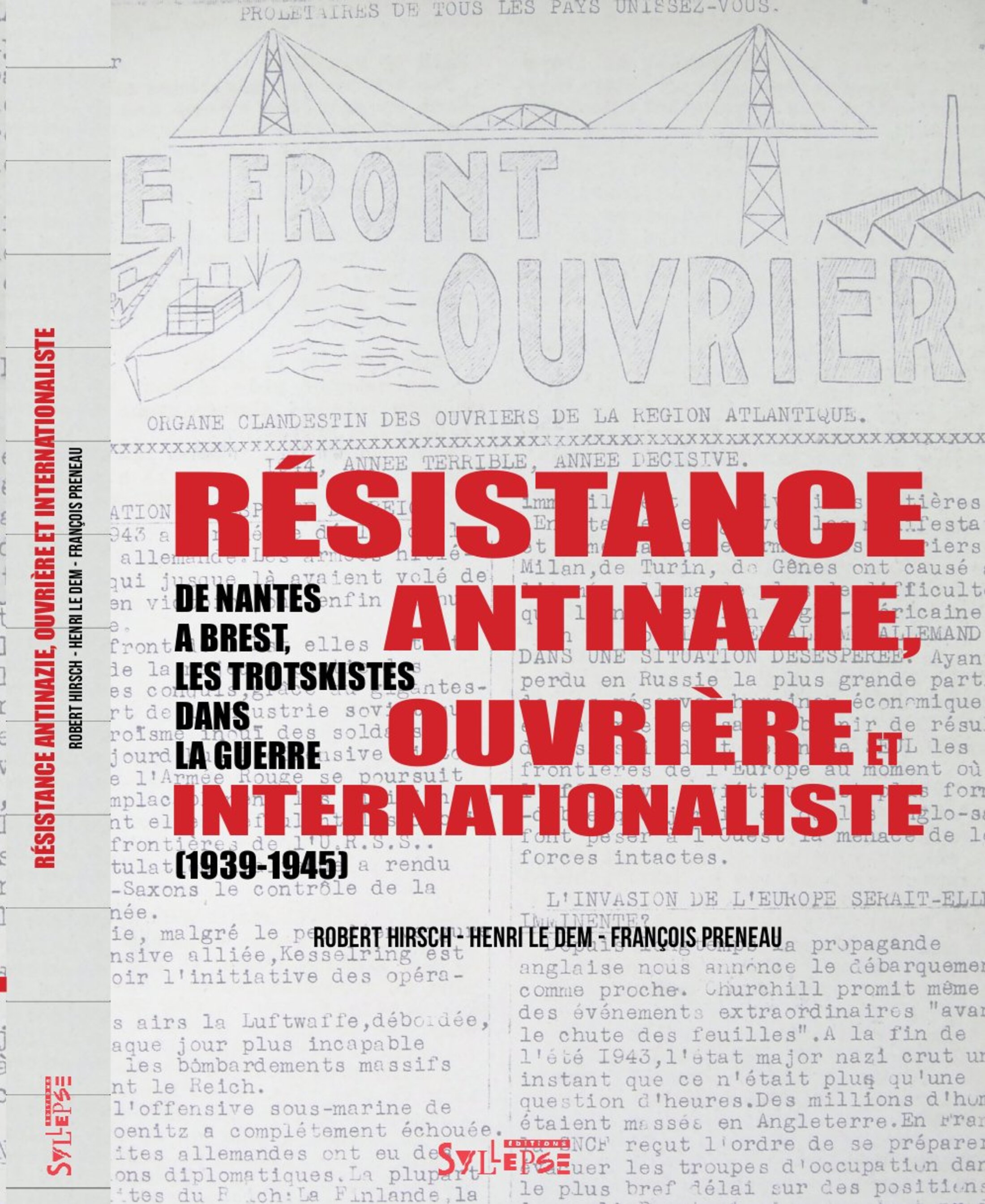

La ligne politique des trotskistes, du reste en train d’unifier leurs forces, visait à influer sur le climat dans les entreprises en développant une agitation prudente, mais intense là où c’était possible. Le mot d’ordre central était « Front ouvrier », et c’était aussi le titre d’un journal clandestin. On y présentait la lutte contre les nazis sous les traits d’un conflit social, et la collaboration des patrons y était en particulier clouée au pilori. L’objectif recherché était une insurrection se propageant à partir des usines. Il y avait une très nette différence entre cette ligne et celle, « nationale », des communistes, qui s’efforçaient d’estomper les antagonismes opposant les Alliés et dont la propagande, en mettant au centre le « patriotisme », reléguait la lutte des classes à une place très secondaire. Le regard critique des auteurs note toutefois que cette orientation, qui fait en particulier du STO, suprêmement exécré, la cible principale de la propagande, passait à côté des autres déportations, à savoir celles des Juifs et Juives, envoyés dans les camps d’extermination de l’est.

Ces tracts étaient centrés sur les conflits dans les usines, les mesures de répression mises en œuvre par l’occupant allemand ou les collaborateurs français, la détérioration continue de l’approvisionnement en vivres (due aux prélèvements opérés par l’occupant), et sur les tentatives de mobilisation pour s’y opposer. L’orientation directrice était de mettre en garde contre la politique des Alliés occidentaux qui, s’ils réussissaient à débarquer sur les côtes, ne manqueraient pas de s’activer pour empêcher que la lutte contre l’occupation allemande et ses complices français ne se charge d’un contenu anticapitaliste. Il ne fallait surtout pas se faire d’illusions sur Roosevelt, Churchill et De Gaulle, disait-on. Le PCF et la ligne stalinienne qu’il défendait faisaient l’objet d’une critique tout aussi acérée. Ceux-ci de leur côté les traitaient « d’hitléro-trotskistes » agissant « objectivement » dans l’intérêt des nazis en s’opposant à l’unité des patriotes.

Voilà le cadre général dans lequel les auteurs inscrivent les activités des trotskistes en Bretagne. Ils suivent une ligne qui va d’est en ouest en commençant par Nantes, qui était la plus grande ville industrielle et avait une longue tradition ouvrière (ce n’est pas un hasard si la capitale historique de la Bretagne en avait été détachée en 1941 et transformée en département à part). De cette présentation juxtaposant de longs extraits de leurs publications clandestines, des commentaires nourris par un travail sur les archives, ainsi que des témoignages de contemporains impliqués, et faisant appel à une abondante littérature de recherche historique, se dégage un tableau vivant du travail dans la Résistance.

Quittant Nantes, les auteurs rejoignent ensuite l’extrémité occidentale de la Bretagne, c’est-à-dire Brest. Cette ville, qui était surtout un centre de pêche, avait acquis pendant la guerre pour la marine allemande une importance particulière comme base des sous-marins en partance pour l’Atlantique nord. Et c’est ici que se nouèrent, au moins pendant une brève période des contacts avec des soldats allemands. Pendant quelques mois, un journal clandestin (dont le titre changeant représentait une variante de « Arbeiter und Soldat ») put être diffusé dans leurs rangs, gagnant à sa cause quelques douzaines de soldats. Des exemplaires se seraient, paraît-il, retrouvés jusque dans le nord de l’Italie ou dans des ports du nord de l’Allemagne.

Mais en octobre 1943, peut-être un mouchard, ou un traître, informa l’appareil nazi. L’organisation trotskiste française qui était la base arrière, fut écrasée. Un certain nombre de militants furent déportés en Allemagne dans différents camps de concentration. Les soldats allemands furent jugés en cour martiale et fusillés. Les auteurs font état des lacunes existant dans le savoir disponible, basé sur ce qu’en ont rapporté ultérieurement les quelques survivants français au retour des camps. En effet, les nazis, qui craignaient par-dessus tout que ne se reproduise la situation de 1918 et que l’armée échappe à tout contrôle, avaient manifestement entouré d’un secret total tant le conseil de guerre que la mise à mort probable des condamnés. Ce qui fait qu’on ne connaît à ce jour que quelques prénoms de soldats allemands, et une vague indication sur le nom du traître présumé. Jusqu’ici, aucune trace n’a pu en être retrouvée dans les archives allemandes. Aucune recherche un peu plus poussée concernant les soldats allemands et leurs activités n’a pu aboutir. C’était déjà le constat qu’avait dressé Flakin dans le livre mentionné plus haut, et c’est celui que les auteurs de celui-ci sont obligés d’admettre.

Si, du fait que les organisations impliquées y trouvaient un intérêt propre, et aussi parce que la Résistance fait l’objet de nombreux travaux de recherche, le travail des trotskistes français a pu – ce livre le démontre - être à peu près reconstitué, il n’en est pas de même en ce qui concerne le groupe autour de « Arbeiter und Soldat ». Mais en écho à la publication de ce livre comme à celle de l’ouvrage de Flakin, vient d’être fondée une « Association des Amis d’Arbeiter und Soldat » qui se donne pour tâche de faire avancer la recherche historique sur ce sujet. Une nouvelle piste se dégage, a-t-on récemment appris lors d’une conférence tenue à Brest. La date du démantèlement du groupe étant connue – octobre 1943 - et les exécutions ayant eu lieu selon toute vraisemblance immédiatement après, on a relevé au cimetière allemand de Brest les noms correspondant à cette date de décès. C’est le point de départ d’investigations à poursuivre dans les archives de la Wehrmacht, qui constituent une documentation volumineuse mais dont une bonne partie n’a toujours pas été étudiée, avec l’espoir de retrouver au fil des recherches aussi des documents relatifs à l’histoire de « Arbeiter und Soldat ».

Pour résumer, ce livre représente ce livre représente une contribution importante d’histoire régionale à l’histoire de la Résistance, dans une perspective de gauche

Agrandissement : Illustration 1

s’intéressant en particulier aux mouvements visant à développer une résistance ouvrière, même si cette démarche a très vite été écartée et refoulée par une lecture « patriotique » de la Résistance lors de la Libération. Et bien entendu, si limitée qu’elle soit en nombre et en résultat, toute résistance interne à la Wehrmacht mérite d’être arrachée à l’oubli.

Reiner Tosstorff

(Merci à Gérard Billy pour la traduction.)