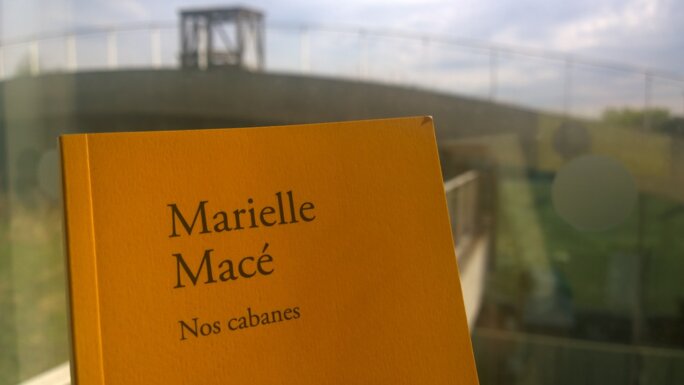

Je rencontre Jérôme Rollin sur le campus Descartes de Marne-laVallée, dans l'une des salles de l'Ecole d'urbanisme de Paris. Le sujet du livre y est déjà concrètement implanté, puisque une oeuvre de Tadashi Kawamata y a été installée en 2017, Les Cabanes de Champs-sur-Marne.

Agrandissement : Illustration 1

Pourquoi t’es-tu lancé dans la lecture de « Nos cabanes » ?

Jérôme Rollin : Le résumé m’a intéressé essentiellement pour deux raisons : du point de vue politique, il y avait une actualité forte après l’évacuation violente de la ZAD de Notre Dame des Landes, qui a fait resurgir l’histoire d’un territoire et son occupation, donnant lieu à des expérimentations ; du point de vue scientifique et intellectuel, j’étais curieux de découvrir comment une chercheuse en littérature abordait un tel objet aussi territorial.

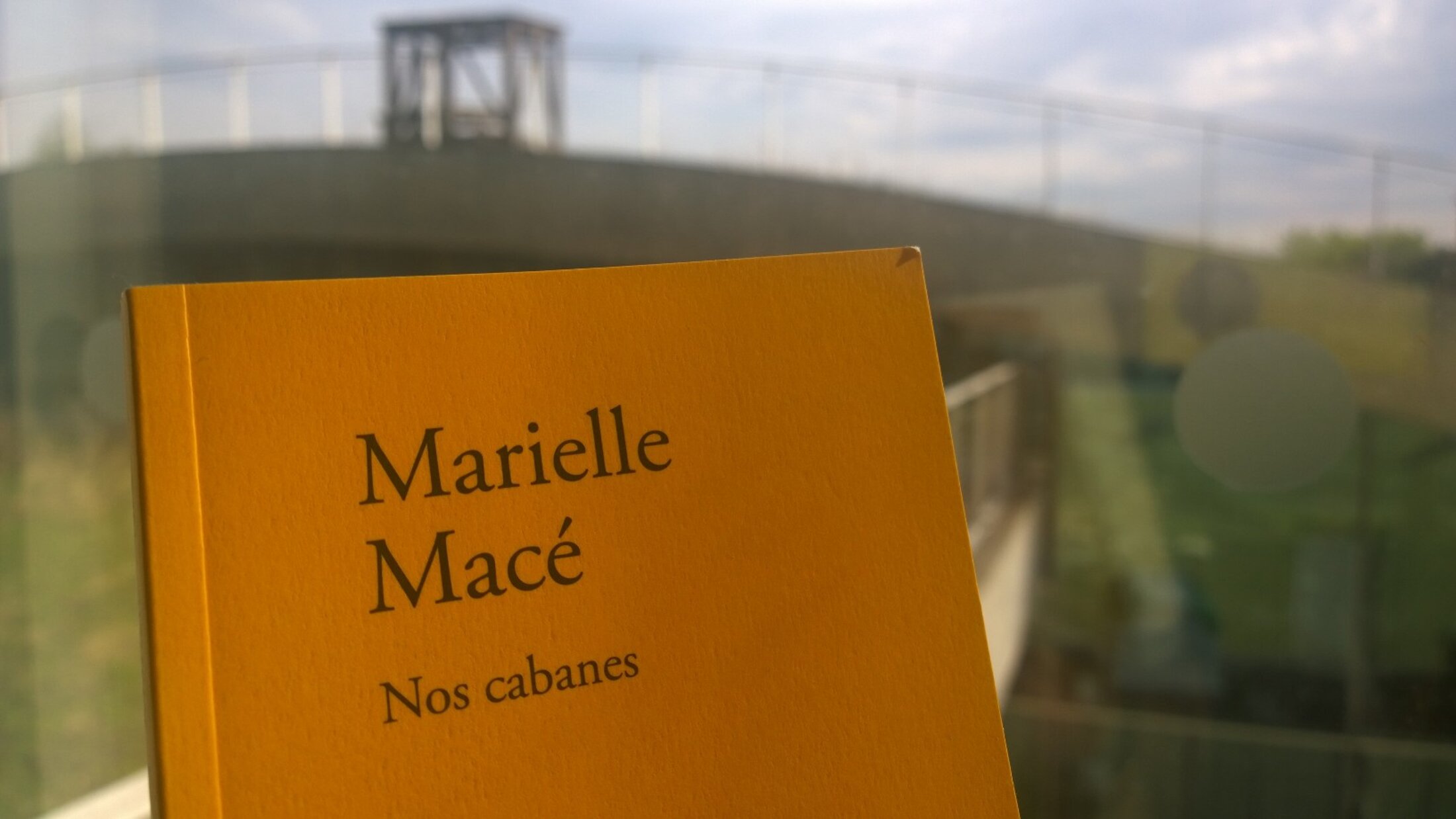

Puis, je me suis documenté sur l’auteur pour comprendre comment s’est construite sa démarche. Marielle Macé est originaire de la région nantaise, constituée de bocages, de marais et de landes, développant ainsi un lien fort à l’environnement, la ZAD se trouvant sur ce territoire. Son expérience de chercheuse et surtout d’enseignante ont renforcé son engagement, en réaction aux difficultés que rencontre la jeunesse notamment. Son texte croisait poétiquement ces deux dimensions personnelles et professionnelles : cette originalité formelle m’intéressait en plus des sujets abordés.

Agrandissement : Illustration 2

Comment décrirais-tu l’originalité de ce texte, par rapport à l’écriture des sciences sociales ?

Jérôme Rollin : Le texte est volontairement sinueux, sans histoire principale. Il est ponctué d’incises aux développements détaillés, sur des thèmes liés à un principe général, qui suit une fluctuation subtile amenant un dialogue entre des références empruntées à différentes disciplines. On retrouve des auteurs bien connus des sciences sociales, mais associés à un corpus issu de la littérature. Cette hybridation est tout à fait étonnante.

Par exemple, l’autrice décrit les types de cabanes qu’elle a pu observer dans la ZAD. Plus ou moins perfectionnées : certaines ont été construites par des architectes, d’autres sont l’objet d’expérimentations, avec des particularités. Par la suite, elle élargit à l’habitat des migrants dans une vision plus large. On retrouve ainsi un récit des modes de vies et des opérations concrètes qui peut rappeler l’approche ethnographique, mais sans la revendiquer. Ce croisement de bibliographies très nourries trouve une bonne résonance. Grâce à ces associations originales apparaissent des questionnements sur le rapport à l’écologie, au vivant, au non-humain, même si parfois certains liens ont pu m’échapper.

Ici, l'écriture développe une grande empathie avec son objet, quand, trop souvent, les sciences sociales formulent un regard froidement surplombant aux situations. La vision analytique et critique qui s'en dégage prend alors une autre forme. Conjointement se dessinent les enjeux communs tant à la jeunesse des ZAD qu'à la jeunesse étudiante : une société qui leur fait peu de place. La responsabilité des générations plus âgées apparaît en filigrane du constat des destructions environnementales. Et parallèlement sont évoqués le cas des migrants de façon très marquante.

En partant d'un phénomène territorial, tenant compte de ses aspects physiques, puis des pratiques sociales, l'introduction de témoignes et le retour à soi de la littérature opèrent une montée en généralité qui évoque un rapport au monde où l'imaginaire tient une place déterminante.

Présentation de l'ouvrage par Marielle Macé, pour AOC Le Média

Un extrait du livre proposé par les éditions Verdier

Liens

Sur le site de l'éditeur : Marielle Macé, Nos cabanes, Verdier, 2019

Critique sur le site En attendant Nadeau : La poésie au secours de la nature, par Ulysse Baratin