Elégie pour le regretté Emmanuel Fonkwa, mon ami et frère bien-aimé

Hier 19 décembre 2021, à Semto-Bandjoun au Cameroun, le corps de mon frère et ami bien-aimé Emmanuel Fonkwa a été confié à la terre de nos ancêtres. Son âme avait commencé depuis la nuit matinale et fatidique du mercredi 1er décembre 2021, le voyage vers les plans surnaturels où le Maître de Vie recueille ses semences et décide de leur destination. Oui, notre bon frère Emmanuel Fonkwa chevauche actuellement la Constellation du Chariot, dans la barque du Noun primordial, sous la guidance éclairée de nos ancêtres angélisés et du Seigneur Tout-Puissant des êtres. La tristesse et l’espérance nous ont étreints depuis lors à Rouen, aux côtés de sa femme, de ses frères et sœurs, de ses enfants et de ses nombreux amis aux quatre coins du monde. J’ai eu la chance de pouvoir me recueillir près de sa dépouille mortelle en chambre funéraire au CHU de Rouen, le mercredi 7 décembre, un jour de pluie, de brouillard et de sombre atmosphère, où toute la Nature s’était donnée rendez-vous avec le malheur que j’éprouvais. Le temps, cet autre nom de Dieu, pleuvait dans du ciel de Rouen comme il pleurait dans mon cœur. A présent, je voudrais délivrer pour la postérité, mon témoignage pour Emmanuel Fonkwa. Car dans ces moments-là, les choses graves qu’on peut dire servent à assagir les vivants, ces futurs morts qui parfois s’ignorent dangereusement.

Arrivant dans la ville de Rouen courant 2008, à la suite d’une affectation académique qui me ramenait de la région de Lille dans le Nord de la France, je m’étais lié d’amitié avec le professeur de mathématiques, musicien et grand militant upéciste Yves Beng, qui avait du reste facilité mon installation avec ma famille dans la capitale de la Haute Normandie. La maison de la famille Beng à Rouen est de notoriété, celle du peuple camerounais de la Résistance et de la Militance, dans cette ville. Autre détail important pour la mise en place de ce témoignage, les époux Beng, tous mathématiciens de formation, furent autrefois élèves au prestigieux collège catholique Libermann de Douala. A force de les fréquenter, on est donc amené à rencontrer des camerounais et plus largement des africains de toutes les origines, des militants de la gauche progressiste, révolutionnaire et humaniste du monde entier, des artistes et toutes sortes de gens du peuple africain de la diaspora rouennaise. C’est ainsi que dans le foyer des Beng à Rouen, je devais faire deux années après mon arrivée dans la ville, autour de 2010, je crois, la connaissance d’Emmanuel Fonkwa, un camerounais ancien de Libermann, diplômé en sciences économiques de l’Université de Yaoundé et qui avait fait le gros de sa carrière dans les succursales africaines de la BNP-Paribas au Cameroun et au Gabon. Emmanuel Fonkwa venait de s’installer dans la ville, avec son épouse gabonaise, Carole Allogho Fonkwa, que nous apprîmes depuis lors à appeler Ma’a Ca, comme son époux l’appelait tendrement. L’homme dont je voudrais vous parler aujourd’hui nous a récemment quittés, au terme d’une longue maladie, le 1er décembre 2021 au CHU de Rouen.

C’était un grand gaillard au teint clair et à l’allure parfaite du Maître d’arts martiaux qu’il était. Une musculature de briscard sans excès ni défaut. Solide comme un charpentier de chez nous. Elégant dans ses ports et ses allures. Regard franc, rire éclatant, voix de stentor, avec des lettres prononcées souvent sifflantes entre sa fente interdentaire supérieure, Emmanuel Fonkwa était d’un abord affable et d’une franchise naturelle. Très vite, autour de nos échanges dans le foyer des Beng, chez moi à Mont Saint-Aignan ou chez lui-même rue du Renard à Rouen, naquirent entre Emmanuel Fonkwa et moi, une relation d’estime et d’affection mutuelle dont je voudrais vous raconter les grands enseignements. Nous avions découvert trois centres d’intérêts communs, dans lesquels nous étions l’un pour l’autre tour à tour maître et disciple, enseignant et enseigné, comme il sied dans une vraie amitié, sincère et franche, sans complexe, au-delà des barrières de l’âge, des professions, des avoirs, bref de tous ces artifices de la vie sociale qui empêchent les gens d’êtres des personnes véritables.

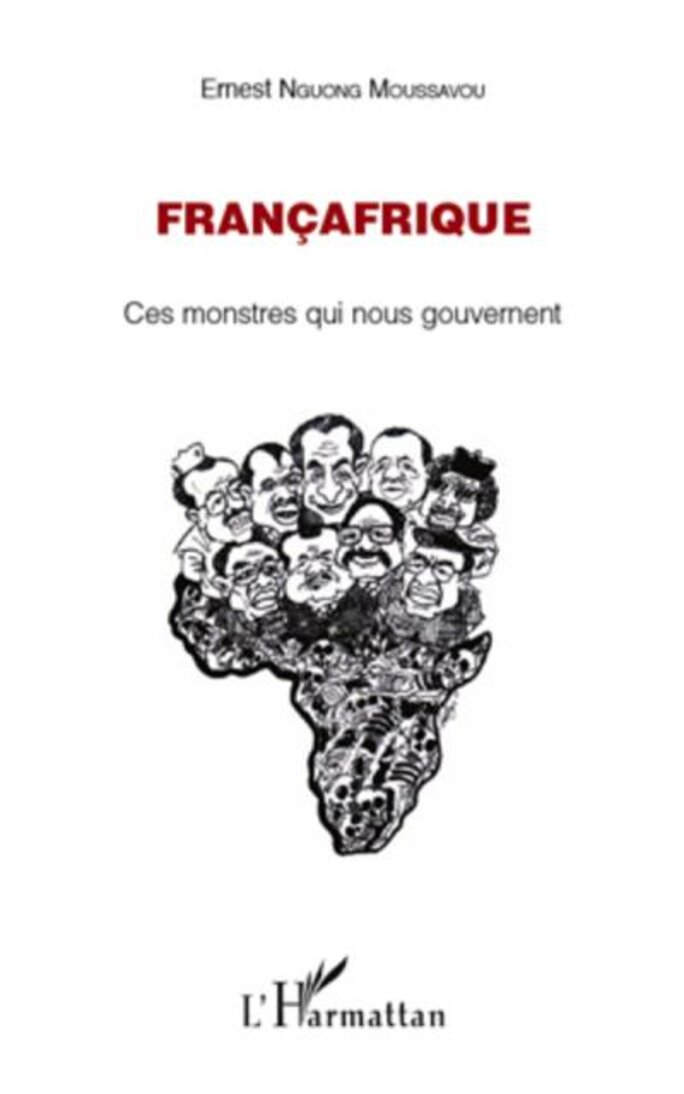

Le premier centre d’intérêt commun entre Emmanuel Fonkwa et moi fut le désir d’émancipation de notre pays natal et de l’Afrique de la double domination des dictateurs africains et du néocolonialisme français. L’Afrique libre, redevenue grande puissance économique, culturelle, et géopolitique était notre idéal de lutte commun, en vue d’un monde multipolaire et rééquilibré dans le respect de la souveraineté des peuples et de la dignité des personnes. Nous sommes vite tombés d’accord sur le fait que nous ne pouvions assister passivement à la descente aux enfers sempiternelle de l’Afrique francophone. Bien qu’il ait passé toute sa carrière au sein d’une Banque Française et bien que je fusse fonctionnaire de l’enseignement public français, Emmanuel Fonkwa et moi ne confondions pas l’admiration pour l’Etat de droit et la démocratie français de France, l’intérêt pour les œuvres magistrales de la culture française et la moindre complaisance envers le néocolonialisme persistant de la France dans ses anciennes colonies et anciens territoires sous tutelle d’Afrique. Avec Emmanuel Fonkwa, nous étions des citoyens français d’adoption qui luttions contre le colonialisme français sans céder à la haine de la France. Nous luttions concomitamment contre les dictatures africaines sans céder au fatalisme africain. Nous promouvions ensemble l’émergence d’une ère de la dignité réciproque des peuples occidentaux et africains. Il fallait tenir cette position difficile, sans tomber ni dans le racisme anti-raciste, ni dans la confusion de tout ce qui est français avec le colonialisme, ni dans la complaisance envers tout ce qui, dans le malheur de l’Afrique contemporaine, relève avant tout de la responsabilité des peuples et des élites africaines. Et c’est ainsi que j’acceptai, à sa demande, parce qu’il gérait encore quelques affaires économiques délicates en Afrique centrale, de l’aider à publier sous pseudonyme, un petit brûlot contre les dictateurs de la Françafrique, « Françafrique, ces monstres qui nous gouvernent », chez l’Harmattan à Paris. Je fis la relecture et la négociation d’édition du livre, sans jamais révéler à l’éditeur Denis Pryen la véritable identité de l’auteur, qu’il découvrira par cette communication. Voici le livre-testament politique de mon ami et frère Emmanuel Fonkwa, publié sous le pseudonyme d’Ernest Nguong Moussavou.(https://livre.fnac.com/a4069842/Ernest-Nguong-Moussavou-Francafrique-ces-monstres-qui-nous-gouvernent)

Agrandissement : Illustration 2

Vous pouvez lire et faire lire cette œuvre-portrait des monstres politiques qui ont freiné l’évolution africaine, et que l’artiste Gabriel Ngadou à bien voulu illustrer par une belle caricature de couverture du livre. Oui, c’est Emmanuel Fonkwa, le banquier retraité de BNP-Paribas, qui a écrit ce beau livre. Il s’est renommé Ernest, comme Ernest Ouandié, Président de la République du Kamerun sous maquis, Chef de l’armée de libération du Kamerun (ALNK) assassiné par les troupes de l’armée néocolonialiste d’Ahidjo le 15 janvier 1971 à Bafoussam. « Nguong », parce que dans la langue camerounaise bandjoun, Emmanuel m’apprit qu’on appelait la lutte d’indépendance « Nguong-Lepou ». « Moussavou », parce qu’il voulait passer pour un gabonais pour mieux confondre ses persécuteurs éventuels. Et il me fit promettre d’en parler quand il ne serait plus de ce monde. En dehors de ce livre clandestin, Emmanuel Fonkwa s’imposa dans notre diaspora militante d’être un agent de réconciliation et d’exhortation entre les différentes factions. Par exemple, c’est lui qui fit signer une paix des braves entre l’activiste londonien Brice Nitcheu et moi-même dans sa maison de Rouen, situation qui est demeurée stable, bien que nos désaccords pratiques sur les péripéties de la lutte citoyenne camerounaise se soient éloignées depuis lors, Brice Nitcheu et moi-même. Nous effectuâmes de nombreux voyages politiques ensemble Emmanuel Fonkwa et moi, dans le cadre de la section française de l’UPC où nous militions, puis dans le cadre du soutien au parti émergent de l’opposition camerounaise et à son leader, le Président élu Maurice Kamto. Des liens forts naquirent de cette camaraderie militante. Et même une gentille taquinerie mutuelle. Comme ce mien refus de le laisser prendre le volant à ma place, y compris dans sa propre voiture, quand nous avions un long trajet à faire, car il allait toujours trop vite à mon goût.

Le second centre d’intérêt entre Emmanuel Fonkwa et moi-même, ce fut le terrain pratique de l’économie. Banquier de profession, Emmanuel Fonkwa m’apprit à apprécier à sa juste valeur la nécessité de l’industrialisation de l’économie africaine, à partir de sa théorie fétiche de la révolution par les machines-outils. Il voulait écrire un livre sur cette théorie, mais sa santé devenue fragile, et dont je vous parlerai en dernier lieu, ne lui en laissa pas le loisir. La machine-outil, me disait-il, c’est la phase intermédiaire et nécessaire entre l’économie rurale rudimentaire de nos ancêtres et l’économie industrielle et financière des temps contemporains. La machine-outil, me disait Emmanuel Fonkwa, c’est la capacité de transformation des richesses africaines fondamentales par les africains sur place en Afrique, et ainsi la valorisation de nos matières premières par une économie autonomisée des grands centres du nord de la planète. Apprenons à fabriquer sur place en Afrique, l’essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre décemment : nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, nos motos, nos voitures, notre tourisme, notre architecture, nos logements. Soyons les maîtres-ouvriers de nos matières premières et nous ne serons plus à la remorque du monde ! L’autonomie monétaire devait rimer avec l’autonomie productive, dans cette vision puissante dont il me parla tant de fois que je l’entends encore. En effet, si nous militions tous pour le démantèlement immédiat du Franc CFA, nous étions également convaincus que la souveraineté monétaire sans une économie productive et écologique en Afrique ne garantirait pas la sortie de nos peuples de la misère scandaleuse qui les ensauvage.

Enfin, le troisième centre d’intérêt qui devait encore plus intimement m’unir à Emmanuel Fonkwa, ce fut l’expérience extrême de la souffrance née de sa longue maladie. Il me l’a racontée, cette terrible expérience, presque jusqu’à son départ de ce monde, avec la fameuse question lancinante qu’il se posait toujours : « Pourquoi dois-je autant souffrir ? Qu’ai-je fait pour mériter un sort si dur ? » Karatéka et scoutiste dans sa jeunesse, Emmanuel Fonkwa jouissait pendant toute la première moitié de sa vie d’une santé de fer. Il avait même réalisé la prouesse de traverser en voiture, tout seul, en aller et retour, le désert du Sahara. Je me souviendrai toujours des souvenirs de ses amis de jeunesse, de ses camarades libermaniens, de ses copains de karaté, dont il remplissait davantage nos conversations que de sa vie de banquier. Emmanuel Fonkwa aimait la vie, la nature, et surtout les gens. Avec lui, la moindre rencontre était nécessairement un moment de partage des choses de l’esprit, de celles de l’âme et des nourritures terrestres. Quand je lui décrivais une doctrine philosophique, lui qui avait près de 20 ans au-dessus de moi, m’écoutais avec admiration, et m’encourageait :’Grand, explique-moi encore cette théorie, çà me plaît trop, tu me rends intelligent ! »,aimait-il à me dire, autant pour me flatter que pour m’exalter, sans la moindre ironie pourtant ! Mais, je me suis trop éloigné du sujet de cette partie finale de mon témoignage.

Emmanuel Fonkwa, disons-le tout net, nous a appris à tous que la vie valait la peine qu’on se batte pour mieux la vivre. Frappé sans coup férir par une insuffisance rénale sévère, Emmanuel Fonkwa devait par plusieurs fois être donné pour mort. L’homme connaissait infiniment mieux que moi les portes du Schéol. Il sauva de justesse sa propre vie à l’Hôpital Général de référence de Douala, où une machine de dialyse mal maîtrisée par le technicien de service avait faillit le précipiter ad patres. Il réussit à convaincre le technicien dialyseur de régler autrement la machine. Sorti de cette terrible expérience des mouroirs à ciel ouvert que sont la plupart des hôpitaux du Cameroun, il était venu en France bénéficier de soins plus efficaces. Il dut être greffé du rein, grâce à la généreuse donation de sa sœur cadette Blandine, une formidable femme d’Afrique, trempée dans les mêmes valeurs que lui. Mais, malgré tous les sacrifices consentis par lui-même, son épouse Carole, son fils et ses filles nées de son premier mariage au Cameroun, sa propre famille élargie, Emmanuel Fonkwa était confronté à la solitude extrême d’une expérience permanente de la douleur physique. Il alternait sans cesse des séjours à l’hôpital et des séjours à domicile. Et dans tout cela, voulait encore et toujours travailler, contre vents et marées, à quelque projet utile. La douleur le talonnait en toutes circonstances, même derrière ses larges sourires. Mon ami et frère bien-aimé, avait souvent mal et ne nous le disait que quand il approchait les limites infernales de la souffrance. Alors, revenait sa question lancinante : « Pourquoi dois-je autant souffrir ? Qu’ai-je fait pour mériter un sort si dur ?»

A chaque fois, qu’il a posé cette question, je lui ai avoué que tout philosophe que j’étais, bardé d’un doctorat dans cette discipline métaphysique, ma sincérité m’empêchait de lui proposer une réponse assurée à cette question. Un jour, de guerre lasse, il me répondit lui-même, ou plutôt, pour le dire plus exactement, il se répondit à lui-même : « Cette souffrance est une épreuve que la Vie m’inflige pour vérifier que je l’aime vraiment, la Vie. Et bien, j’irai jusqu’au bout. Que la Volonté de Dieu soit faite ! » J’ai senti dans la profondeur de cette sentence sortie des entrailles d’un homme qui a lutté pendant près de 20 ans contre la maladie, une leçon de vie que je voudrais, au soir de sa vie partager avec chacune et chacun d’entre-vous.

Voici à peu près ce que j’ai compris grâce à Emmanuel Fonkwa : la vie vaut la peine d’être vécue, si on la consacre à découvrir à vivre et à incarner son plus grand et son plus beau mystère, l’Amour. Tous nos efforts, pour nous instruire, nous éduquer, gagner notre pain du jour, nous vêtir, nous loger, nous soigner, nous nourrir convenablement, ne servent à rien si tout au long de cette expérience humaine, nous ne touchons pas à quelque chose d’infiniment plus grand que nous, et qui nous rappelle que le sens de la Vie est certes combat, mais plus essentiellement partage et don de soi pour la Vie. Et vivre pour faire que la Vie vive au-delà de nous, c’est cela que m’a apporté la compagnie de mon bien-aimé frère Emmanuel Fonkwa, le courage de transmettre à mon tour, la vie comme la culture persévérante du champ de l’Amour infini. C’est ce sens du sacrifice pour la Vie, c’est cette transmission de l’énergie créatrice qui sera à tout jamais dans mon cœur, la trace éternellement vivante de mon ami, frère et camarade bien-aimé Emmanuel Fonkwa !

A présent, que le siècle des siècles soit son repos. Que sa mémoire vigilante avive le sens de la Foi, de la Charité et de l’Espérance parmi tous ceux qui savent que la forme humaine est essentiellement la promesse d’une grande métamorphose vers d’autres sociétés merveilleuses du monde de l’Eternel Vivant, berger des âmes immortelles et éternelles !

A ton épouse, à tes enfants, à tes sœurs bien-aimées, à tes frères, à tes beaux-frères camerounais et gabonais, à tes nombreux frères d’adoption et amis en toutes contrées, je dis mon union de pensées et de prières pour que tu mutes dans la Grâce du Tout-Puissant !

A-Dieu, Emmanuel Fonkwa ! Va et vis autrement, pour toujours, mon frère !

Ton jeune frère, encore sur le Chemin d’en bas,

Professeur Franklin Nyamsi Wa Kamerun

Rouen, le 20 décembre 2021