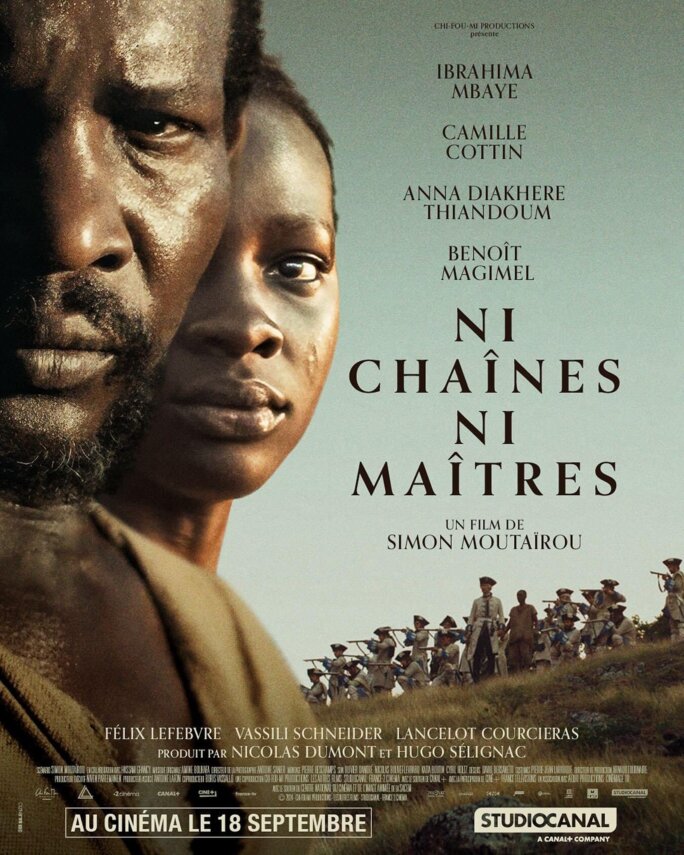

Agrandissement : Illustration 1

« Par tes prières ancestrales, tu sauveras les tiens ».

Le corps d’une femme entravée rejoint les abysses. Rebelle jetée par dessus bord.

Poids mort pour les négriers, guerrière intransigeante pour les siens. La mort, plutôt que l’asservissement.

Dernière leçon de la mère de Mati. L’épouse de Massamba. Bientôt incarnation de Mame Ngesou, entité vaudou wolof.

« Au nom de Dieu ! Au nom du Roy ! Au nom de la France ! », répètent les kidnappeurs mandatés depuis le pont, sabres souillés.

1759. Plantation Larcenet, Isle de France (qui ne se nomme pas encore Île Maurice).

Eugène Larcenet (méconnaissable Benoît Magimel) a beau la jouer paterneliste avec ses esclaves (trop, au goût du redoutable nouveau gouverneur. Desforges-Boucher ? Également lié au naufrage de Tromelin), ce sont bien le fouet et le Code qui régissent le domaine du bourgeois exilé.

Les colliers à longues tiges (pensés pour s’accrocher dans les broussailles et freiner ainsi la fuite) le disputent à ceux pourvus de clochettes. Le masque de fer-muselière pour les plus indisciplinés. Entrave des corps. Paralysie, par la terreur, des esprits.

L’abolition est encore loin : elle ne sera décrétée à Maurice qu’en 1835, lorsque l’ « étoile et la clé de l’océan indien » sera passée sous domination anglaise. Et 1848 (sous l’impulsion du député Victor Schœlcher), pour l’abolition officielle dans toutes les autres colonies tricolores.

En 1794, un décret abolissant l'esclavage sera bien émis par le gouvernement issu de la Révolution, mais les colons français refuseront de le reconnaître. Napoléon Bonaparte, dès 1802, de rétablir la traite humaine dans les colonies.

Le repos éternel de celui-ci, sous le Dôme des Invalides (« Au grand homme, la Patrie reconnaissante » ?), n’en semble pas troublé. Pas plus que n’en sont modérés les compliments de ses apologistes actuels.

Il faudra donc attendre que les Anglais reprennent l’administration de l’île pour que l’abolition devienne effective ici (l’indépendance, ce sera pour 1968).

Massamba (intense Ibrahima Mbaye, grand acteur de théâtre sénégalais) et Mati (Anna Diakhere Thiandoum, rongée par la rage et fragile pourtant, vibrante révélation) sont encore bien loin de cette date historique qui mettra fin à 400 ans de traite atlantique, d’esclavage colonial européen.

La traite orientale, elle, s’étendra sur 13 siècles, caravanes s’élançant dans le Sahara et se ravitaillant autant à Tombouctou (Mali actuel) qu’à Zanzibar (Tanzanie), les deux principales plaques tournantes de la côte subsaharienne mais, elle demeure aujourd’hui encore souvent occultée, l’idéologie et la diplomatie l’emportant sur la rigueur historique. Un «génocide voilé» pourtant pour l'anthropologue sénégalais Tidiane N'Diane.

Mais, le sujet d’un autre film peut-être que cette amnésie mémorielle-là.

Les deux traites relevant de la même barbarie, la première véritablement industrialisée, avec pour seul objet le muscle noir, le corps africain déshumanisé.

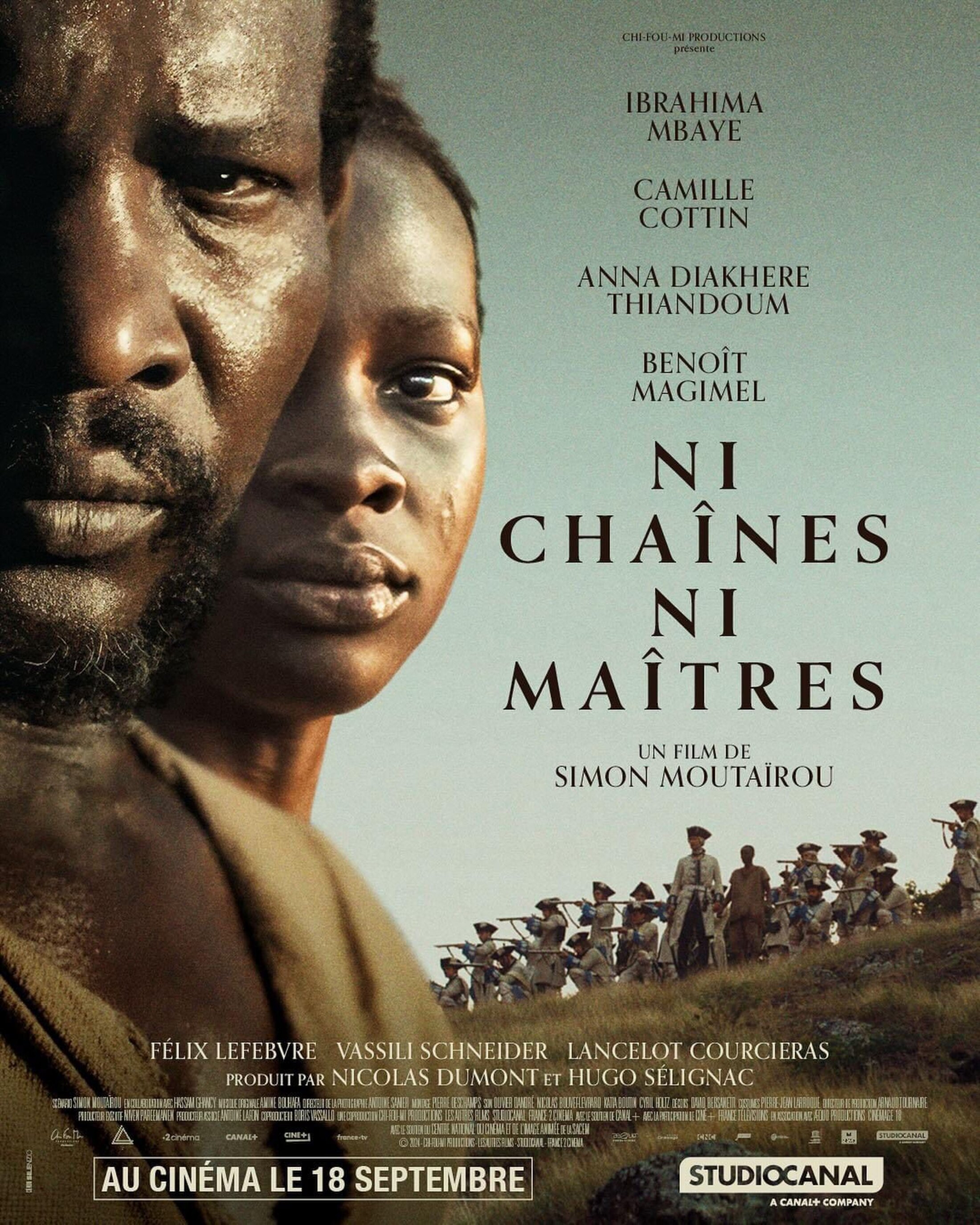

Agrandissement : Illustration 2

La chicotte claque, son sec, effets immédiats, déchirant les chairs, accouchant les secrets. Les oreilles et les jarrets sont tranchés avec la même sévérité que la fleur de lys apposée au fer rouge sur les peaux à la première velléité de fuite. Au premier regard soutenu (« Baisse les yeux, nègre ! »)

La violence des mots. Préavis à celle sans limite sur les corps chosifiés. Animalisés.

Les colons, loin de leur terre natale, façonnent, dans la chair des esclaves extirpés par la force de leur continent un paradis moite pour mieux libérer leurs pulsions dominatrices. Pour déchaîner sans frein leurs pulsions de mort.

« Pourquoi ? Pourquoi après tout ce que vous avez vécu [un viol à 6 ans et un mariage forcé à 13] ? » demande le fils Larcenet (gagné, lui, par les idées des Lumières), à Mme La Victoire, meilleure "chasseuse de marrons" du territoire. Payée directement sur la cassette du ministre des Finances. Michelle-Christine Bulle de son vrai nom. Personnage réel ayant dressé ses deux rejetons à la traque aux Noirs échappés des plantations, de la même façon que ses sanguinaires molosses-pisteurs.

« Vous devriez être celle qui les comprend le mieux. »

Camille Cottin (époustouflante, folie incarnée) :

« Parce que j’obéis à la Loi, au Roi, et au Ciel ! »

Agrandissement : Illustration 3

Glaçant fanatisme. Mantra répété à l’envie comme pour se persuader de la légitimité de l’atroce.

Gros plan sur les yeux clairs emplis de haine, de psychose et d’obscurantisme de l’actrice à contre-emploi. Absous par des forces conjuguées qui dépassent de très loin - dans les faits - les anciennes puissances animistes africaines.

« Par tes prières ancestrales, tu sauveras les tiens ».

Cicéron, chien des Blancs.

Massamba, père de Mati.

La voix d’une déesse wolof en appelle à

renouer le pacte du sang.

« Sucre maudit ! »

Massamba, renommé cyniquement Cicéron par son propriétaire (pour son respect de la Lex ?), joue au contre-maître modèle, acceptant le calice et la lie pour protéger au mieux sa fille.

Mais un mot de trop, un regard affirmé, et la très approximative sécurité de sa position de disparaître. Son illusoire proximité avec le maître et sa famille de s’évaporer.

Mati se sauve de la plantation sucrière, espérant trouver Fi-boumi-diam-yi-dogue, ce légendaire refuge de marrons (esclaves enfuis) qui vivraient en liberté quelque part dans les hauteurs sud-ouest de l’île. La Victoire, voix douce mais méthodes de mercenaire, en quête de piste, ne tarde pas à torturer Cicéron. Qui lui, dès lors, retrouve définitivement et son vrai nom, Massamba, et sa soif trop longtemps refoulée de justice.

« Lève-toi, Massamba ! Renoue le pacte ! », intime la puissante Mame Ngesou.

Les tensions d’exploser, entretenues par les mouvements de caméra nerveux, au plus près du sol de la jungle, celles de Mati et Massamba qui fuient vers le morne pour sauver leur peau. L’adrénaline qui saisit La Victoire et ses fils, lancés dans ce qui s’apparente à une chasse à courre (sans conséquences négatives pour eux), à une traque d’animaux échappés quasi excitante à leurs yeux.

Incroyable premier film en tant que réalisateur du scénariste franco-béninois Simon Moutaïrou ! Dont l’absence totale aux César 2025 demeure un mystère (l’Académie aurait-elle perdu son nez ?).

Deux ans de recherche, avec l’appui de spécialistes universitaires, auront permis de donner jour à cette œuvre puissante, dure, nerveuse, aussi pédagogique que bouleversante et poétique.

Historique en elle-même, d’ailleurs, puisqu’il s’agit ici du premier film français se penchant sur l’esclavage dans les colonies, du premier film dédié (entre parenthèses ‘Case départ’, de Fabrice Éboué, Lionel Steketee et Thomas Ngijol en 2011, qui demeure une comédie - certes grinçante).

Réalise-t-on ?

400 ans de traite atlantique, de « commerce du bois d’ébène ».

Premier film français sur le sujet : 2024 ! (Si l’on met de côté le film Tamango du réalisateur américain exilé en France John Berry, 1958)

De là à lier "l’oubli" de l’Académie à un refoulement, une gêne plus globale au sein de l’inconscient français…

Bien entendu, ‘Ni chaînes ni maîtres’ n’aurait pas mérité plusieurs nominations pour cette raison-ci. Mais bien pour ses qualités scénaristiques irréfutables, pour le parfait équilibre trouvé par Simon Moutaïrou entre plusieurs genres (l’historique proche parfois du documentaire, le survivaliste, l’onirique qui frôle le fantastique quand les croyances perdues du peuple wolof - Sénégal et Gambie actuels - s’incarnent soudain sur ce bout de terre lointain) et puis pour le jeu de ses acteurs, habités, mémorables. Bah! Peu importe les statuettes, le film a trouvé son public (bientôt 450.000 spectateurs). Mais le débat est tellement immense, qu’il méritait meilleur traitement. Il est regrettable tout de même que plus de lumière n’ait pas été, par ce biais-là, apportée auprès du grand public à ce film majeur. Qui marque un tournant.

Et qui deviendra probablement un essentiel des professeurs lorsqu’ils feront étudier esclavage et colonies. Un chapitre toujours fort limité à l’école, malgré le vote de la dite « loi Taubira » en 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité (et son enseignement obligatoire).

« Probablement », car plus rien n’est certain désormais, selon les résultats électoraux.

Comme nous le rappelle acidement l’Amérique trumpiste.

Mayotte a à peu près disparu des radars télévisés déjà; les lointaines Guadeloupe et Martinique, imagine-t-on si toute l’Ile-de-France ou la Bretagne était contaminée par le chlordécone cancérigène, le tohu-bohu légitime, les têtes qui sauteraient fissa dans les ministères ? La Réunion, le quidam moyen sait qu’il y a quelques requins; à part ça… Pauvreté et insécurité en Guyane ne bouleversent pas les foules de l’hexagone. Les luttes de pouvoir sur l’Ile Maurice sont totalement ignorées de tous ici. Haïti, l’ancienne Saint Domingue, plus rentable colonie française avant de briser ses chaînes par elle-même en battant les troupes napoléoniennes : n’en parlons pas, la première république noire a totalement été annihilée de notre logiciel mental !

Nations indépendantes, départements, communautés d’Outre-Mer, quels que soient leurs statuts, les anciennes possessions de l’Empire colonial français nous posent un méchant problème inconscient. Chacune nous renvoie à un passé esclavagiste dérangeant, à un système raciste difficilement supportable.

En terme d’image de nous-mêmes, en tant que pays « progressiste ». Nous savons. Nous connaissons. Mais nous refusons de visualiser ce que esclavagisme et colonisation signifiaient, concrètement. D’où une impression de refoulement global, d’inculture volontaire (pour le coup), qui passe souvent pour du mépris - voire pire - aux yeux des habitants actuels de ces terres spoliées, peuplées par la force, le déracinement brutal. Fermer les yeux est certainement bonne façon pour se sentir en paix avec son histoire. Mais aussi la meilleure pour nourrir tenaces incompréhensions, rancunes et passer à côté des leçons de l’Histoire. Des processus - intemporels - qui mènent à la déshumanisation de l’autre. Ce serait un luxe bien imprudent, en cette période trouble. Non ?

« Lève-toi, Massamba ! Renoue le pacte ! »

Rarement une œuvre aura, depuis les fameux ‘Passagers du vent’ de François Bourgeon, aussi brillamment secoué la mémoire française sous Xanax sur ce sujet.

S’appuyant sur le mythe du Morne Brabant, doté d’une photographie renversante, misant sur une exigente contextualisation plutôt que sur une culpabilisation anachronique des spectateurs blancs et une approche binaire des mentalités, remarquable hommage humaniste aux marrons, c’est un public sonné, en larmes et immobile bien après l’allumage des lumières que ‘Ni chaînes ni maîtres’ (cette fin !) a laissé lors de sa projection en salle. Un choc salutaire. Qu’il serait bien dommage de rater (n’en déplaise à l’Académie trop prudente ).

— ‘Ni chaînes ni maîtres’, de Simon Moutaïrou, disponible en dvd, BlueRay et sur toutes les plateformes de streaming en ce moment —

Agrandissement : Illustration 5

• voir aussi : -

Esclavage : ‘Oser la liberté’ et ‘We Could be Heroes’. Dernières visites au Panthéon

- ‘Les marrons de la liberté’, de Sandra Dessalines. Aux briseurs de chaînes oubliés

- Les Haïtiens le 9mm sur la tempe : pérenne indifférence française. Quelle « dette morale » ?

— Deci-Delà —