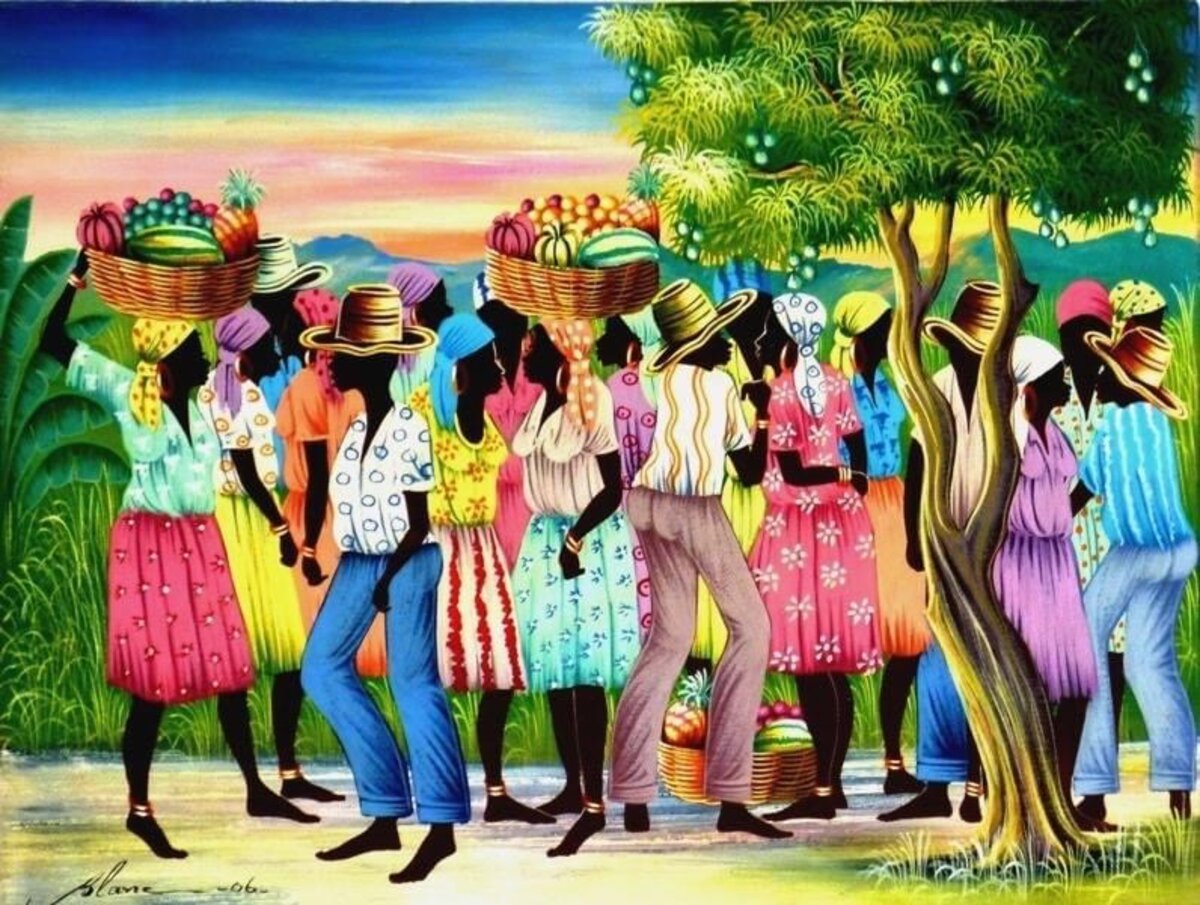

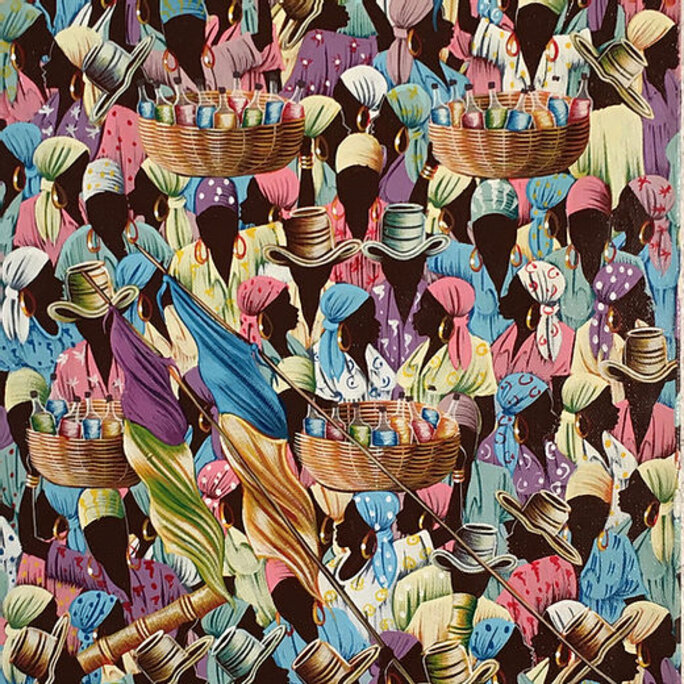

Agrandissement : Illustration 1

(article également paru dans le numéro de juin d’Afrique Éducation mag)

Grann Sang Cochon n’est pas femme que l’on interrompt. « Où en étais-je ? », reprend d’ailleurs sans cesse, intarissable, l’ancêtre plus de deux fois centenaire.

« - Je suis fière d’être Sang Cochon.

Se frappant le torse.

- Chaque Haïtien est un Sang Cochon ! Un Sang libre ! Ça vous tenterait la liberté ?

- Oui !

- Alors, buvons le sang du cochon !

Elle repart aussitôt, deux bras en l’air, corps chaloupé, expulser le trop-plein de souvenir. »

Celle qui buvait le sang de la bête noire en compagnie du hougan (prêtre vaudou) Boukman et des nègres marrons en 1791 (d’où son nom), va être la truculente guide du lecteur dans ce récit familial totalement hors-norme, savoureusement déjanté, qu’est ‘Laisse folie courir'.

Gerda Cadostin, dont voici le premier roman, aurait pu se contenter comme beaucoup de griffonner sur un beau papier cartonné son arbre généalogique, coller après recherche des étiquettes sans âme sur les branches mal dessinées du palmier (Haïti oblige), avant de l’offrir à sa descendance certes polie mais sans doute au final assez indifférente à l’objet, peu évocateur.

Cela aurait été sans compter sur le farouche désir de la dame installée en France depuis plusieurs décennies de restituer au mieux (d’immortaliser) la richesse langagière, les coutumes et mœurs, la vie spirituelle quotidiennement nourrie, en somme le caractère unique de Guérot, son village natal, perdu quelque part dans la campagne haïtienne.

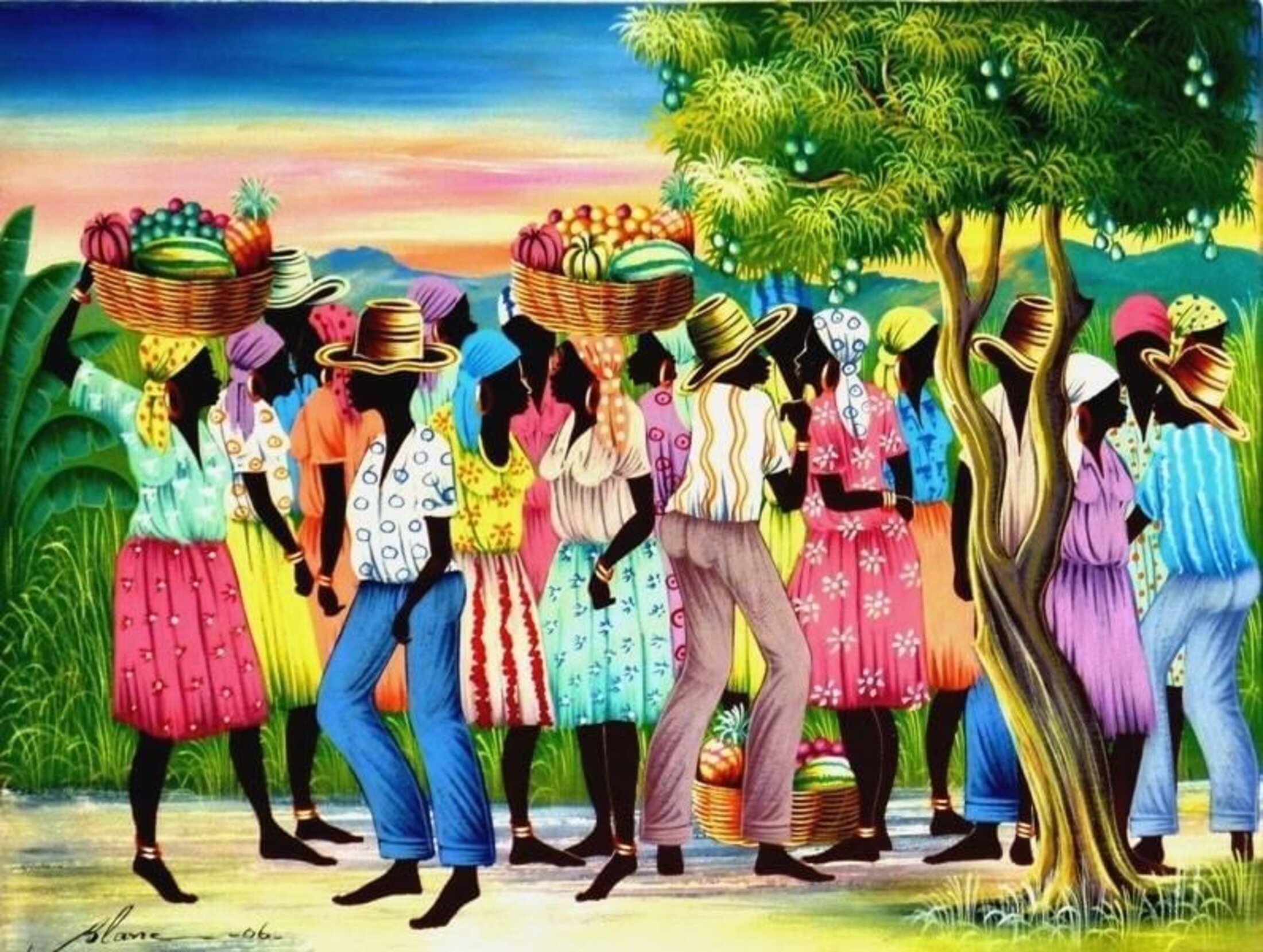

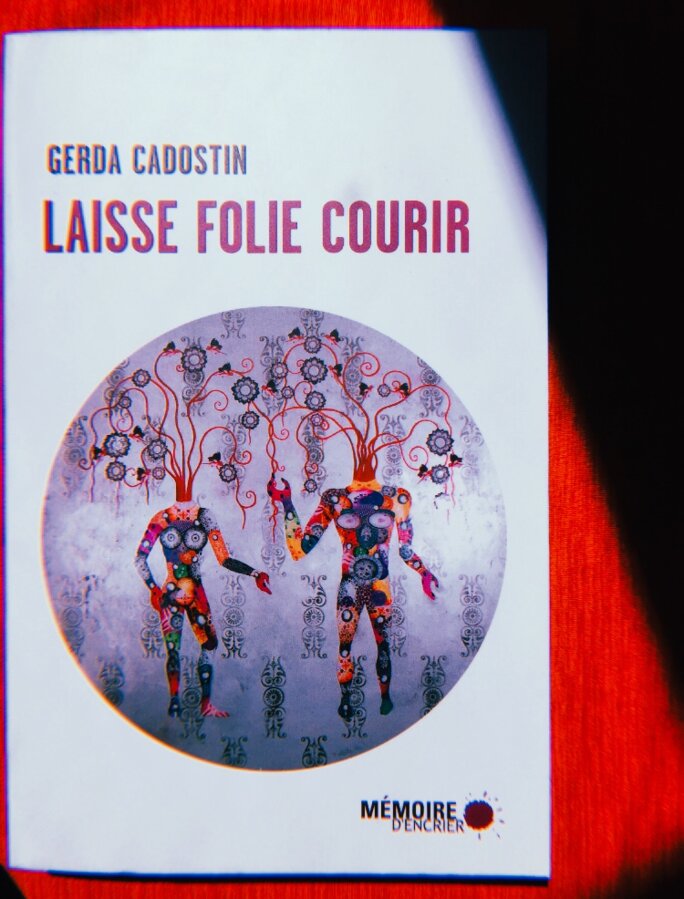

Agrandissement : Illustration 2

L’auteure avait démarré l’écriture sans réelle volonté de publication mais plutôt dans le but personnel de transmettre à ses enfants (nés à Paris), de leur faire ressentir vraiment, la complexité d’une société devenue pour eux lointaine, fictive. Son mentor, le grand poète Frankétienne à qui elle rend hommage (il lui ouvrit les portes de l’éducation en Haïti, coup de pouce salutaire) lui conseilla après lecture de remanier le manuscrit, de prendre le risque de s’éloigner du récit biographique pour opter plutôt pour la forme romanesque.

Et les loas, alors ? Et les voix merveilleuses des disparus ? Haïtiens, fout tonè ! Woï ! Woï ! Woï !

Gerda Cadostin n’y alla dès lors plus de main morte, autorisant Damballa Wèdo, Erzulie Dantor ou Freda, Papa Legba, Esprits dépravés et autres Papa Ogou à chevaucher mots sales en bouche les lignes, les aïeux et le voisinage, sans plus de retenue aucune, accédant ainsi au titre de personnages à part entière.

« Les Lwa Ginen, les Jésus-Marie-Joseph, les ancêtres d’Afrique, même la Bordelaise a sa place dans les lieux privés du culte vaudou. Nous ici à Guérot, hein, on n’est pas ridicules au point de choisir nos ancêtres et notre histoire. »

Et les Invisibles, les Mystères sans âge, de se déchaîner dès lors dans ce coin de l’Artibonite, département reconnu « détenteur des traditions religieuses ancestrales de l’Afrique. » Ici pour mieux protéger entre deux claquements de langue, là pour entraîner plus vite vers le cimetière après jurons posés, univers jamais paisible car trop de morts en affection. Woï ! Woï ! Woï !

« C’est un coin où l’on passe sa vie à mourir. »

Papa Doc (le sinistre dictateur Duvalier père), macoutes (« sang-abus »), fureur de la terre et autres catastrophes naturelles ou politiques n’aidant guère à alléger le travail des esprits débordés.

La grande Histoire derrière les bribes venues de Petite-Rivière-de-l’Artibonite. Les drames qui entravent encore le pays derrière la légèreté du style. Comme ici avec la dette française, revanche scélérate imposée à la jeune nation indépendante :

« - Fille de pègre ! Que veux-tu pour nous laisser tranquilles ?

- 150.000.000 de francs-or !

- Hein ? Où les trouver ?

- Nos banques avec intérêts-coup-de-poignard. D’après mes calculs, un siècle plus tard, t’auras pas fini de payer.

- Vomissement-chiens ! Maudits Français ! Chrétiens de l’enfer !

Deux épées percent deux cœurs en même temps.

- Tiens pour ton insolence !

- Tiens pour ta sauvagerie !

Deux morts : un colon frais révolu, et un homme fraîchement libre. »

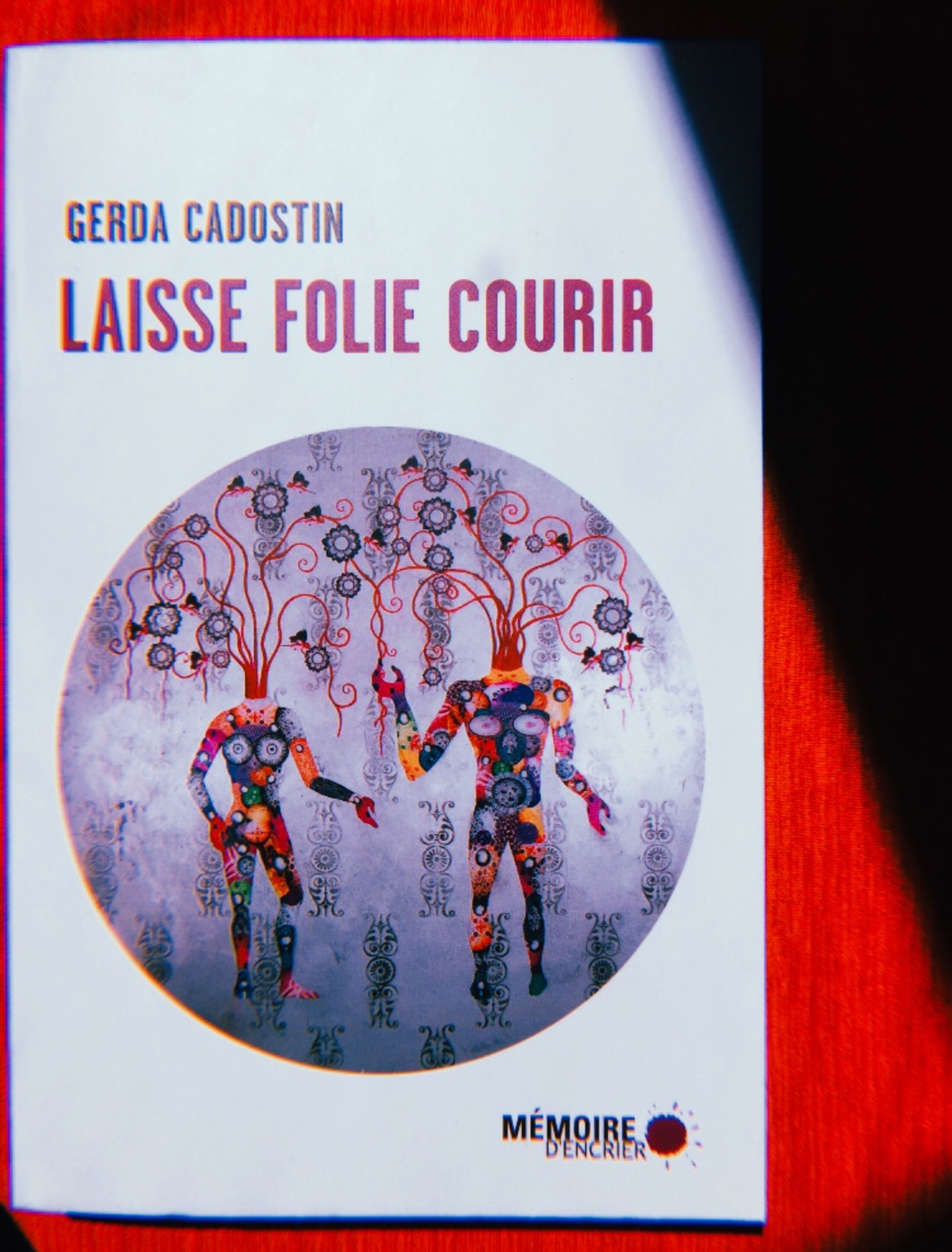

Agrandissement : Illustration 3

Les rencontres et (més)aventures, naissances et (faux) départs de chaque membre de la lignée Cadostin, des arrière-grands-parents aux tantes excentriques, d’être ainsi contés avec une verve enchanteresse, un humour corrosif et une tendresse évidente, faisant du livre un hommage réussi tout d’abord aux femmes de la vie de l’auteure (les hommes ayant une fâcheuse tendance ou à mourir ou à prendre leurs jambes à leur cou), mais également à la spiritualité et à la soif de vivre des villageois haïtiens, malgré la rudesse du réel.

« Après la mort de Sidieu, Mirasia a erré de lakou en lakou, diminuée de jour en jour de tête et de corps, sa main gauche soutenant son sein droit, ses yeux hébétés de douleur, de vide. Sous la surveillance des adultes ainsi que des enfants qui la suivent pas à pas, elle cherche Sidieu. Partout. Dans les feuillages. Buissons. Latrines. Ombres des vivants, des tombes. Sous les cendres des foyers du feu. Dans les yeux des femmes. Jambes des hommes. Mais depuis que Mirasia a entendu Sidieu l’appeler trois fois du fond du puits "Mira, Mira, Mira", elle est surveillé par Joséphine et Aline.

Toute la sainte journée, elle parle dans le vide.

- Bon, Sidieu, qu’est-ce qui se passe ? Quel côté tu es ? Reviens vite dans ta maison.

Parfois des mots insensés suivis de rires bruyants, tenaces.

- Le petit coup de ce matin m’a bien réchauffée. Ah ah ah aïe ! »

Car derrière le folklore attachant et la poésie orale d’une population alors majoritairement illettrée, l’insécurité, la précarité permanentes. Derrière les commérages sortis des lakous et les sorts et potions, le besoin du liant, conjuration tentée contre cette mort rôdeuse, décidément par ici obstinée.

« Au secours ! L’accouchée veut lâcher la bataille ! Grosse panique. Sueurs froides. En pleine nuit, elles ont fait appel à Sovène, un ougan de l’Artibonite, grand connaisseur de son état des plantes médicinales. Il arrive, bride sous cou, prestement.

En deux temps trois mouvements, Sovène rentre en scène avec ses Esprits qui l’assistent dans les cas graves. Il n’est pas assuré d’en venir à bout. Il transpire devant Joséphine et Aline, si tant peur de perdre leur estime. Sovène a toujours des arrières-pensées pour toutes les femmes. Mais bon, c’est en silence. Il aime les femmes sans rien pouvoir en faire. C’est comme ça. En attendant, dans ce cas précis, pourvu que ces arrière-pensées pour les jumelles, et subitement pour la mourante, lui fournissent assez d’idées pour après, du genre : si elle est sauvée, j’en ferai ma femme.

Ah Sovène, on l’aime pour ça, prêt à tant de projets en l’air, sans sens, avec chaque femme. Et comme il fond littéralement devant ce visage d’ange en partance pour l’au-delà, il fait vœu de la sauver. Sovène a les bras longs, avec tous les services qu’il rend dans tout le pays à des politiques, des gens des religions, des gros potentats. Ils lui doivent bien ça. Lui, qui leur donne des pwen, sortilèges. Pour gagner une élection. Pour augmenter les fidèles des églises, temples, salles du royaume. Pour réussir une affaire. »

‘Laisse courir folie’ est aussi la rencontre de deux langues. Syncrétisme, oserait-on, entre le créole haïtien et le français (à l’image du vaudou et du catholicisme). Les mots parfois traduits littéralement permettent de saisir l’univers imagé qui se déploie dans le créole, univers follement drôle et poétique, cru et imaginatif. En ce sens l’ouvrage est une vraie création littéraire, une narration nouvelle qui pétille et émeut.

Les « mâles sexes-qui-en-veulent » menacent l’intégrité des jumelles Joséphine et Aline (l’une des deux étant la grand-mère de la narratrice), qui elles ne peuvent se séparer l’une de l’autre et entendent bien épouser et se partager un seul homme. « On ne fait pas de confiture avec la virginité » peut bien persiffler une langue sale du lakou Estimé, « Un homme pour deux ! » répondent en chœur les inséparables, en dépit de la peur de la famille du prévisible scandale (« Quelle malpropreté ! »)

Ici un œil sur la liste hilarante des célibataires susceptibles de, dressée pour l’occasion :

« - Dieujuste, famille extrémiste vaudou.

- Tancrède, son esprit est resté coincé dans le ventre de sa mère.

- Ernso, poète rêveur.

- Raphaël, beau, frais, treize ans plus jeune que nous, timide, bien membré dans son pantalon, famille tolérante, pratique modérée du vaudou.

- Justin, son corps nerveux n’attire pas.

- Jean-Jacques, bien élevé mais pas assez discret.

- Lové, teint malade, sa mère ne cesse d’enfanter.

- Raoul, le directeur d’école, trop catholique. »

Tandis que les jumelles choisissent, l’auguste Sang Cochon de tomber en transe. Comme tous les ans à la même date, un esprit exhibitionniste vient honorer sa chair en plein jour. La compagnie n’en fait pas drame, la plus que double centenaire aime la vie. Car le sexe n’est ici pas synonyme de péché (n’en déplaise aux soutanes), les excès étant même parfois mis sur le (large) dos des esprits protecteurs.

Portrait vivant et fin d’une société paysanne alors méprisée, Gerda Cadostin trouve les mots pour ramener le ressenti des classes dominées haïtiennes jusqu’à Bobigny.

« Incapable de saisir le merveilleux dans leur frugalité. Des vues insolentes sur les petites maisons aux toits de chaume. Les maigres poules et cabris. Sur des femmes usées de courage. Des planteurs secs comme des coureurs kenyans. Sur les lopins de terre et les cours en terre. Les trois pierres pour soutenir les chaudières-manger. Sur ces petits enfants nus, agrippés aux flancs maternels. Ces vieux avec leurs habits cent fois cousus main, et leurs dents tombées ou tombantes. Arrivés sur Sang Cochon, habituée aux accolades et contentements, ils ont évidemment le geste.

N’empêche que ces intellectuels jettent des coups d’œil débridés sur nos jeunes paysannes bien fournies. Ils ne voient qu’un trou dans leur chair. Ils tenteraient bien un bonjour-collé-fourré-adieu pour grossir la plus grande confrérie haïtienne, celle des pères invisibles. »

Les « pères invisibles », si récurrents dans la littérature haïtienne, plaies à force communes mais bien entendu à jamais pourtant, même partagées, intimement douloureuses. Les béances se transforment au fil du temps en pierres angulaires et Gerda Cadostin de consacrer les derniers chapitres au sien, Grann Sang Cochon la matriarche lui transmettant la narration tel un relais. L’écriture devient alors libératrice : pour solde de tout compte.

Un roman étonnant sur les racines, sur l’héritage culturel, stimulant, novateur, souvent très drôle. L’hommage à la créativité campagnarde dépasse d’ailleurs les frontières haïtiennes; il y a ici - malgré les spécificités insulaires - quelque chose qui relève de l’universel (concernant le mépris aussi hélas).

Gerda Cadostin a définitivement bien fait d’abandonner l’arbre approximatif et les étiquettes de généalogiste en herbe pour privilégier la saga familiale : en plus d’être un magnifique cadeau maternel, ‘Laisse folie courir’ lui permet d’entrer en littérature de manière fracassante et d’offrir aux non-initiés la possibilité d’entrevoir la richesse de l’imaginaire créole à travers ce prisme hybride taillé sur mesure.

« La vie court la folie, la mort. » Et les écrivains talentueux de saisir sur le vif tels des photographes ces chevauchées déraisonnables. Toujours improbables.

— ‘Laisse folie courir’, Gerda Cadostin, ed. Mémoire d’Encrier —

* également : ‘Laisse folie courir’, de Gerda Cadostin : savoureux hommage aux campagnes haïtiennes sur AyiboPost, média haïtien dynamique et engagé

* & ‘Plumes Haïtiennes’

Agrandissement : Illustration 6

* illustrations du billet : voir le travail du peintre haïtien Jean-Claude Blanc

— Deci-Delà —