PROCHAINE PROJECTION LE 10 JUILLET AU MÉLIÈS DE MONTREUIL

-

Mahamadou Camara, Diané Bah et Farid El Yamni ont chacun perdu un frère à la suite d’une intervention de la police française au cours des dix dernières années. Depuis, ils vivent au quotidien avec la souffrance, l’impossibilité de faire le deuil et la détermination à obtenir justice.

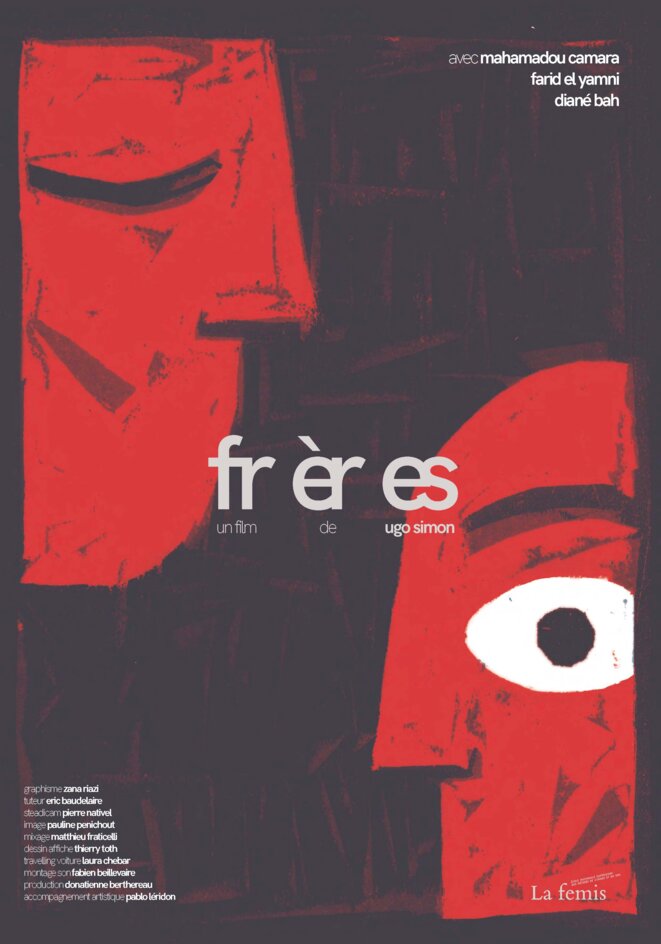

Frères - France 2021 // Réalisation et montage : Ugo Simon // Produit par La Fémis et Donatienne Berthereau // Image : Pauline Penichout // Montage son : Fabien Beillevaire // Mixage : Matthieu Fraticelli // Collaboration artistique : Pablo Léridon // Tuteur : Eric Baudelaire

Mention du jury aux rencontres internationales du moyen-métrage de Brive 2022.

FRÈRES : AUX CÔTÉS D'UNE IMPLACABLE BEAUTÉ

Entretien avec Ugo Simon par Nicole Brenez

« La liberté coûte cher », lisait-on dans Film Socialisme de Jean-Luc Godard en 2010. Les familles qui luttent dans le film d’Ugo Simon le savent pour avoir tragiquement payé le prix le plus élevé : la vie de l’un des leurs. Mais elles sont « libres », comme Ugo Simon l’indique élégamment dans Frères en filmant le panneau électrique rouge du taxi conduit par l’un des Frères, Mahamadou Camara, à la manière dont Philippe Garrel filmait le panneau « Alarme » dans un métro à la fin des Baisers de secours (1989). Cet art si rare de relever, investir et déployer les phénomènes, les strates et les plis du réel dans le moindre de leurs détails suppose de fait une vision d’ensemble puissamment structurée. Nous avons demandé à Ugo Simon d’expliciter celle-ci, pour mieux comprendre comment Frères s’inscrit dans une histoire visuelle de l’injustice.

(Nicole Brenez)

Nicole Brenez - Comment est né votre film Frères, combien de temps y avez-vous travaillé ?

Ugo Simon - Frères est mon film de fin d'études de la Fémis, d'où je suis sorti l’an dernier, diplômé du département montage. Le film est né d'un sentiment profond de colère et d'une volonté d'articuler cette colère avec mon désir de cinéma. L'idée de faire un film sur les violences policières m'est venue assez tôt. Au départ, j'avais envie de questionner l'usage d'images de violences policières dans l'espace médiatique et la pertinence d'employer ces images pour susciter de l'émotion chez le spectateur.

Je me suis beaucoup nourri de discussions avec le cinéaste Eric Baudelaire - mon tuteur pendant la fabrication du film - et de textes d'auteurs comme celui de Susan Sontag traitant la question de la pornographie de certaines images photographiques utilisées dans la presse pour témoigner de situations d'injustice, de guerre, d'horreur. J'avais en tête l'idée d'un film qui, pour évoquer les violences policières, puisse proposer autre chose que le relai d'une image violente tout en prenant en charge une critique contemporaine des images médiatiques.

Ces réflexions sont venues cogner avec le réel au printemps 2020 lorsque la vidéo du meurtre de George Floyd a fait le tour du monde et déclenché un mouvement social d'une rare ampleur. Mes cartes étaient alors rebattues : certes le fait de partager une image d'une violence inouïe peut également constituer une forme de violence, mais il fallait être sourd et aveugle pour ne pas voir que dans ce cas précis, le choc de l'image avait fonctionné, les gens étaient dans la rue.

Dans le même temps, quand j'ai rencontré les personnages de mon film, tous avaient un discours sur le besoin d'avoir des images pour constituer des preuves et contrecarrer les discours d'État. Loin d'être naïfs sur le fait qu’accéder à ces images les aiderait à obtenir justice plus rapidement, ils étaient et sont toujours dans une position où demander des images de ce qui s'est passé est nécessaire.

C'est de ce paradoxe, de ce rapport dialectique entre un sentiment critique à l'égard de l'efficacité politique des images violentes et sur la nécessité pour les militants de réclamer et de créer des images, qu'a commencé le tournage de Frères. Au même moment, signe que le sujet était dans l'air, le projet de loi « Sécurité Globale » entrait en discussion au parlement et s'amorçait un mouvement social de plusieurs semaines réclamant la possibilité de filmer la police en exercice.

Je dirais qu'entre les premières lignes que j'ai rédigées au sujet du film jusqu'à la fin de post-production, s'est écoulée une année et demie. Ce temps long pour un film de moins d'une heure a été rendu possible car la fabrication du film s'est déroulée dans le cadre de mes études à la Fémis. Je ne sais pas s'il aurait été évident de trouver une façon de financer ce projet dans un système de production plus classique.

D'ailleurs, le fait même d'étudier dans une prestigieuse école de cinéma publique, associé au privilège que j'ai de ne pas subir de contrôle au faciès au quotidien, me semblent constituer une bonne raison de « faire ma part » comme m'a un jour dit Diané autour d'un café, avant que nous ne commencions à tourner.

N.B. - Aviez-vous des repères dans l’histoire du cinéma d’intervention et du cinéma politique en général ? Et, inversement, des contre-modèles ?

U.S. - Bien sûr, j'ai commencé à aimer réellement et profondément le cinéma avec la découverte du cinéma de Chris Marker, l'articulation de son travail formel et réflexif avec un engagement politique sans faille m'a énormément inspiré. Par la suite, la découverte de films de René Vautier, Robert Kramer, Harun Farocki, Masao Adachi ou Chantal Akerman a constitué comme un tissu solide de repères auquel me référer. Si différents qu'ils soient, ils sont tous mus par une sincère urgence d'employer toute l'amplitude des moyens qu'offre le cinéma à des fins politiques. Pour mon film, j'ai notamment revu De l'autre côté et Sud de Chantal Akerman.

Je crois en la puissance émancipatrice du cinéma, en sa manière de décrire le réel dans toute sa complexité, de décrire des personnages dans toute leur beauté, c'est-à-dire dans leur totale singularité. Néanmoins, l'époque actuelle étant pleine d'images et de discours assénant toutes sortes de choses, j'ai beaucoup travaillé à éviter que Frères ne ressemble à la conception usuelle qu'on se fait d'un film militant. C'est-à-dire, d'éviter à tout prix le discours ou l'argumentaire pour se concentrer sur une certaine éthique de l'écoute. Si le film est militant, je pense qu'il l'est à un endroit d'humilité et d'attention, j'ai souhaité éviter de placer le spectateur dans une position de juge ou de personne à convaincre.

Je ne sais pas pour autant si j'avais vraiment de contre-modèle en tête. Disons que ce que je cherchais à questionner, c'était l'usage qu'il est courant de faire aujourd'hui des images de violences. Comme je l'ai dit plus tôt, le point de départ du film est un sentiment de saturation à l'égard de ces images, tous les choix formels que nous avons fait avec mes collaborateur.rices sont en quelque sorte une réponse à ce sentiment.

N.B. - Votre film frappe par l’articulation entre plans-séquences (garants d’une continuité, emblèmes du respect documentaire) et présence explicite, prolifère et fragmentée des appareils de prises de vues et des natures d’images (multiplicité dont peut jaillir aussi une exactitude documentaire) : à une extrémité du spectre, sur-présence des écrans de téléphones, à l’autre, bandes inaccessibles des vidéos de surveillance. Comment avez-vous conçu cette complexe économie d’images ? L’un des enjeux de Frères serait-il d’établir une petite cartographie politique des images ?

U.S. - Le choix de réaliser le film avec Mahamadou, Diané et Farid s'est fait en premier lieu en raison de leur personnalité, de leur façon de s'exprimer et bien sûr de la qualité de la rencontre que nous avons eue. Mais aussi parce que les meurtres de chacun de leur frère se sont passés devant ou à côté d'une caméra de vidéosurveillance. Il y a donc d'un côté, dans chacun de leur combat, cette absence d'images qui auraient pu servir de preuve et donc donner justice. Et de l'autre côté, il y a une prolifération d'images militantes, prises avec des smartphones dans des manifestations pour partager la parole des comités.

Le premier effet de juxtaposer ces images à l'absence d'autres est de rendre sensible le vide que crée cette absence. Et ainsi de regarder les caméras de vidéosurveillance qui ont enregistré les scènes de mort avec d'autant plus de méfiance.

Et face à cette absence, certaines images font du bien - c'était l'idée de la séquence des funérailles au Mali où, comme dans tout le film, on ne voit rien des funérailles mais on se rend sur les lieux grâce à des images amateurs. À ce moment là, c'est comme si ces images appartenaient à Mahamadou et à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans son discours.

L'autre intérêt que je voyais dans le fait de monter ces différents régimes d'images était de permettre une circulation entre une parole publique très militante, affirmée, déterminée, et une parole intime, plus sinueuse, plus fragile. Dans cet ordre d'idée, il était également important pour moi de montrer que la fabrication d'images fait partie intégrante de leur activité militante. À cet égard, le moment du film où Mahamadou prononce un discours devant plusieurs écrans de smartphones est très parlant.

Enfin, de manière plus pragmatique, le fait est qu'aujourd'hui les différents régimes d'images sont présents partout, tout le temps. Je vois donc une évidence à ce que le cinéma les absorbe sans forcément avoir de discours dessus, elles ont autant de valeur pour ce qu'elles représentent que certains des plans que nous avons tournés avec Pauline Penichout, la cheffe opératrice.

N.B. - Comment vous expliquez-vous cette obstination de l’appareil judiciaire à ne pas reconnaître la vérité factuelle, à refuser de mener les enquêtes, à protéger des homicides que son acharnement contribue d’autant plus à muer en crimes d’État, qui sur le long terme ne prouve que son inanité ?

U.S. - Il est difficile de répondre à cette question tant la répétition des dénis de justice dépasse l'entendement. Elle nous fait mettre en doute l'idée même d'état de droit. Si bien qu'on a du mal à ne pas voir une volonté féroce de protéger la police.

Il semble évident qu'en France il y a un problème profond, historique, avec la police. Dès qu'un début de mouvement de remise en cause des pratiques policières s'amorce, une levée de boucliers s'ensuit immédiatement de la part d'une grande partie de la classe politique et médiatique. Le problème est que dire « la police tue » résonne dans les oreilles de certains comme un propos militant, alors que non. On devrait pouvoir critiquer et juger la police au même titre, et même davantage tant sa responsabilité face à la société est grande, que d'autres professions.

Il existe de nombreux textes très intéressants pour nous aider à comprendre ce problème, de Maurice Rajsfus à Mathieu Rigouste. Mahamadou, Diané et Farid ont dans le film des mots très clairs sur cette situation alors je me permets de citer Diané qui au milieu du film dit que « ce sont des pratiques qui sont conditionnées par périodes pour nous rappeler qui on est et qu'on doit subir, parce qu'il se passe tout le temps ce genre de choses ».

N.B. - À l’issue de ce travail, vous êtes-vous forgé une conception de ce qu’est un être politique, un citoyen ?

U.S. - Peu avant la fin du film, une image montre Diané en train de haranguer une foule sur un boulevard parisien. Déstabilisé par la quantité de gens présents à une manifestation contre la loi Sécurité Globale, bien supérieure à ce qu'il est habitué à voir lors des rassemblements des comités, il leur hurle son incompréhension : « vous étiez où quand nous demandions depuis un an les vidéos dans l'affaire de mon frère ? ». C'est un point commun à Mahamadou, Diané et Farid, de ne pas comprendre pourquoi les gens se mobilisent si peu quand on parle pourtant d'une injustice aussi grave que la mort d'un innocent par un représentant des forces de l'ordre.

On entend de la part des réactionnaires de différents bords que les combats antiracistes et contre les violences policières seraient communautaristes et fermés. C'est une manière perverse de dire que ces combats ne concernent que les personnes concernées. Alors, peut-être qu'être politique c'est se rappeler que nous sommes tous concernés. Comment accepter de vivre tranquillement dans une ville où il est possible que quelqu'un soit abattu sans raison par des policiers ? Ne pas détourner le regard est déjà un bon début.

N.B. - Où en sont à présent les trois affaires que vous suivez ?

U.S. - Ce serait long d'entrer dans le détail tant les procédures sont rendues longues et complexes - l'affaire de Wissam, le frère de Farid, date par exemple d'il y a plus de dix ans sans qu'il n'y ait à ce jour eu de procès. Dans chacune des trois procédures entamées par les familles, rien n'avance.

Ce qui se passe systématiquement dans toutes les affaires de meurtres policiers c'est une criminalisation des personnes tuées (on l'a vu par exemple avec la mort de deux jeunes garçons sur qui des policiers ont tiré alors qu'ils roulaient en voiture le soir du second tour des élections présidentielles) et une « bataille d'experts », c'est-à-dire qu'à tour de rôle, des experts mandatés par l'État et par les familles s'opposent leurs analyses respectives sur les raisons du décès. À chaque fois, on observe la même chose : l'expert mandaté par la justice affirme que la personne tuée avait consommé de l'alcool ou de la drogue, ou alors qu'elle avait des problèmes de santé majeurs que personne n'avait décelé jusqu'à présent. Ce à quoi, les familles répondent en payant des experts pour essayer de rétablir la vérité et l'honneur de leur frère.

N.B. - Vous mettez en ligne votre film à un moment précis : ce 13 juin 2022, entre deux tours d’élections législatives qui ont vu une polémique jamais éteinte flamber à nouveau en raison de l’expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon, « la police tue ». [« La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour "refus d'obtempérer". La honte c'est quand ? » – Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter, le 6 juin 2022, commentant la mort d'une jeune femme de 21 ans, Rayana, tuée d’une balle dans la tête lors d'un contrôle de police le 4 juin rue Custine à Paris – à deux pas de la Fémis. À ce jour, les trois policiers impliqués dans ce contrôle ne sont pas poursuivis.] Avez-vous des attentes, des espoirs quant à l’utilité de votre film, et du cinéma en général ?

U.S. - J'ai en effet choisi de rendre public mon film pendant une semaine en raison des élections législatives et du débat public qui s'installe tant bien que mal autour de la police, notamment à la suite de la mort de la jeune femme dans le 18e arrondissement. Cette jeune femme et les deux jeunes hommes dont j'ai parlé plus haut sont morts dans les mêmes conditions que Gaye Camara, le frère de Mahamadou : au volant suite à un apparent « refus d'obtempérer ». Entendre à la télévision ce que Mahamadou clame depuis trois ans (« Pourquoi ils ont tiré ? N'avaient-ils pas d'autres solutions ? Pourquoi ils n'ont pas visé les pneus ? ») m'a convaincu de rendre accessible mon film sur le site de Mediapart de toute urgence.

Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'attente vis-à-vis de mon film en particulier, si ce n'est que leur parole soit entendue le plus possible afin de rendre inaudibles une bonne fois pour toutes les horreurs que l'on entend de la part de certains syndicats policiers ou sur certains plateaux de télévision.

Et comme l'utilité du cinéma pourrait constituer en soi une discussion interminable, je dirais d'abord que j'ai une confiance infaillible dans sa capacité à déplacer nos regards, à pouvoir nous faire voir à la place de. Et ainsi à rendre implacable la beauté de discours aussi sincères que ceux que m'ont généreusement offert Mahamadou, Diané et Farid.