Pourquoi la Palestine ?

La Palestine c’est d’abord une injustice immense. La Palestine, c’est un miroir grossissant du monde ; elle permet de comprendre tant sur les mécanismes d’oppressions à l’œuvre. Elle éclaire la structure coloniale des rapports internationaux et permet de construire une remise en cause de l’État-nation qui exclut plus qu’il n’inclut. En effet, si l’État nation présente l’avantage de protéger ses citoyens, ce n’est qu’au prix de la mise en danger voir de la mise à mort de ses non-citoyens et en organisant une hiérarchie mortifère entre les gens. Il y a des vies qui comptent et des vies qui ne comptent pas. Assurément, la vie des Palestiniens fait partie de la deuxième catégorie.

La Palestine, c’est aussi Israël, son occupation, sa colonisation et son régime d’apartheid, son mur de séparation qui coupe toute forme de vie, son soft power et l’instrumentalisation des luttes, des luttes pour l’écologie aux luttes pour les droits LGBTI en passant par les droits des femmes. On ne peut lutter contre ces instrumentalisations seulement si l’on adopte une posture de lutte contre la domination, toute forme de domination.

En France, la couverture de ce que les politiques et médias s’entêtent à appeler le conflit israélo-palestinien n’est pas seulement insuffisante, elle est aussi particulièrement mauvaise. Les articles que l’on peut lire dans les médias nationaux traditionnels visibilisent toute attaque palestinienne contre des Israéliens mais passent sous silence les crimes quotidiens des forces d’occupation dans la guerre menée par Israël aux Palestiniens. Bien souvent, nous constatons que les journalistes n’ont aucun scrupule à inverser les responsabilités, reprenant la rhétorique de l’état israélien : « Israël a le droit de se défendre ». Mais se défendre de quoi ? ou plutôt défendre quel modèle de société et contre qui ?

Étant donné que 231 personnes ont été tuées par Israël pour la seule année 2022, nous pourrions orienter la question de cette manière : « Les palestiniens ont-ils le droit de se défendre ? ». Ce bref article a pour objectif d’introduire le sujet et de donner quelques éléments de compréhension sur la situation d’oppression coloniale subie par les Palestiniens et les Palestiniennes.

1. Le sionisme et l’entreprise de colonisation de la Palestine

A la fin du XIXème, la Palestine fait encore partie de l’Empire Ottoman. L’idée de création d’un état juif en Palestine naît en Europe au XIXème siècle, dans un contexte où l’antisémitisme y est profond et décomplexé. Cependant, les mouvements juifs socialistes et révolutionnaires sont hostiles à cette idée. Le projet de Théodore Herzl de créer un foyer juif en Palestine n’est pas un projet de libération comme on peut l’entendre dire parfois, mais bien un projet colonial. Les juifs de Munich vont donc refuser la tenue du premier congrès sioniste dans leur ville, et il aura finalement lieu à Bâle le 29 août 1897. Deux ans avant, ce journaliste conservateur a écrit un livre qui théorise le sionisme comme une idéologie politique nationaliste. Et ce jour-là, il résumera le congrès composé de 200 participants ainsi « A Bâle, j’ai fondé l’État juif »

Pour comprendre le positionnement de Théodore Herzl, il faut savoir qu’en pleine affaire Dreyfus, il a participé à une manifestation anti dreyfusarde à Paris. Il a même déclaré : « Je suis parvenu à une attitude plus dégagée envers l’antisémitisme, que je commence à comprendre historiquement et à excuser. Par-dessus tout, j’ai reconnu la vacuité et la futilité de combattre l’antisémitisme. » In Briefe and Tagebücher, éd. Propylaen, 1983

Herzl va ensuite chercher le soutien d’empereurs, de sultans et de ministres… Chaque année, un nouveau congrès sioniste essaiera de faire avancer ce projet de colonisation de la Palestine…

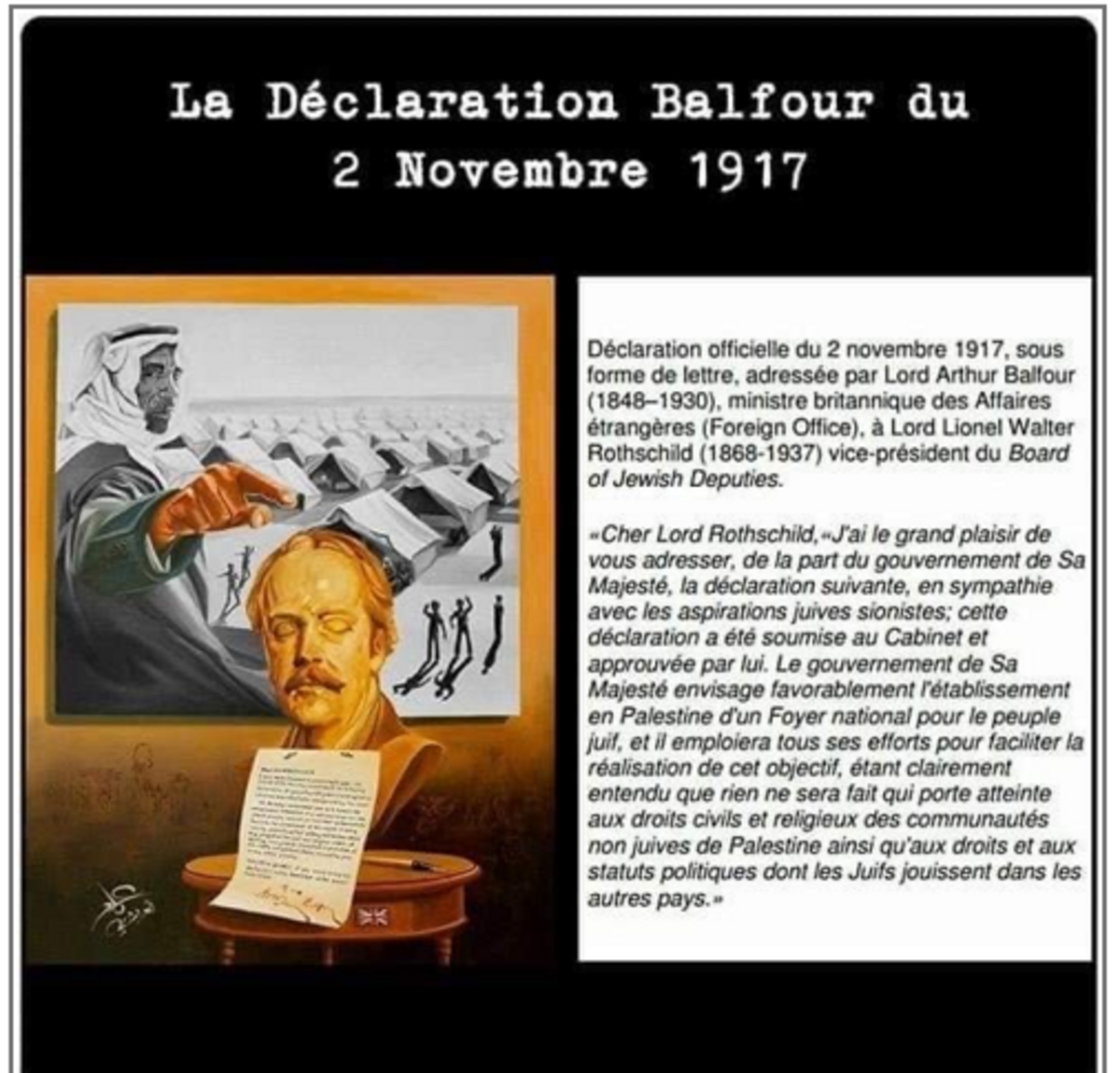

- La déclaration Balfour.

Le 2 novembre 1917, le ministre britannique des affaires étrangères « envisage favorablement l’établissement d’un foyer juif » en Palestine.

Juste avant la déclaration Balfour, les deux empires coloniaux que sont la France et le Royaume-Uni ont signé les accords Sykes-Picot qui prévoient le partage du Moyen-Orient entre ces puissances à l’issue de la guerre. Le soutien de l’empire britannique à ce projet n’est pas dénué de calculs politiques, notamment la perspective d’établir une colonie de peuplement tout près du canal de Suez. C’est sur la base de ces accords que la Palestine passe sous contrôle britannique à la chute de l’empire ottoman en 1920. Évidemment, personne ne demande leur avis aux arabes palestiniens qui vivent sur les lieux. Le mandat britannique prend fin en 1948, à la veille de la création de l’État israélien. Au début du XXème, les colons juifs européens installés en Palestine mandataire se sont déjà dotés d’organisations pré-étatiques : l’Agence Juive, le Fonds National Juif (ou KKL), la Histadrut (syndicat qui se définit comme un instrument pour le travail juif) ou encore la Haganah, milice armée qui sera responsable de la nakba et ancêtre de l’armée israélienne.

La colonisation de la Palestine ne se déroule pas sans heurts. Nous pouvons citer deux grandes révoltes des arabes de la région : celle de 1929 et celle de 1936. Cette dernière se matérialisera par une grève qui durera 6 mois. Ces deux révoltes seront durement réprimées par les troupes britanniques.

- La partition de la Palestine.

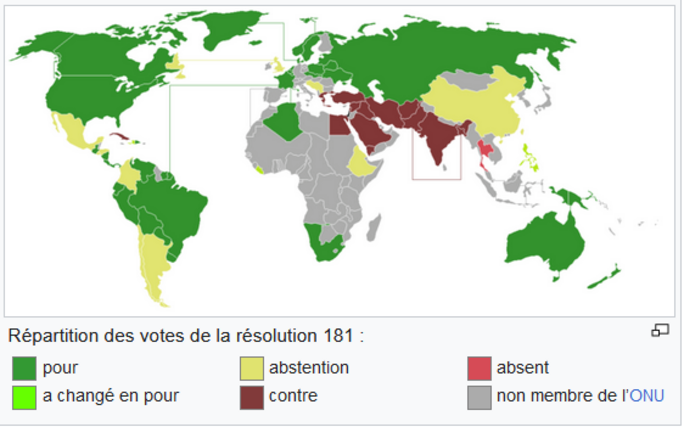

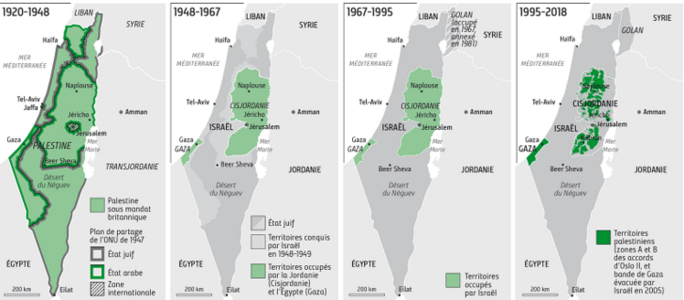

Le 29 novembre 1947, l’assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 181 qui prévoit le « partage » de la Palestine en deux États : l'un juif, l'autre arabe, avec une zone internationale pour Jérusalem et les lieux saints. La population palestinienne est opposée à cette partition qui la dépossède de 56% de son territoire et la répartit dans 4 morceaux censés constituer l’état palestinien (dont une enclave autour de la ville de Jaffa). L’adoption de cette résolution a lieu alors que de nombreux pays du tiers-monde sont encore colonisés. Sur les 193 membres permanents d'aujourd'hui, seuls 56 pays ont pu prendre part au vote de ce plan de partition.

2. Repères historiques à partir de la Nakba

La création de l’état d’Israël marque officiellement le début du nettoyage ethnique de la Palestine.

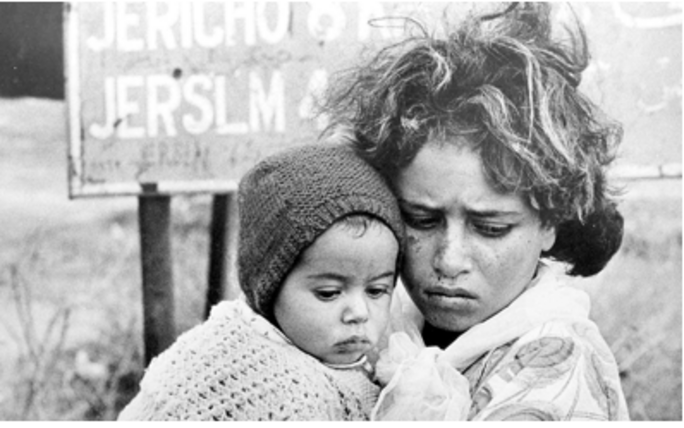

- A partir du 14 mai 1948 : la Nakba, la grande catastrophe pour les Palestiniens.

Entre 1947 et 1949, 800.000 Palestiniens sont chassés de leurs maisons et de leurs terres par les forces d’occupation israéliennes. Plus de 400 villages palestiniens seront détruits ou seront transformés en villages israéliens. La nakba est commémorée chaque année le 15 mai.

A ce propos, le film Farha est visible sur la plateforme anglophone de Netflix.

- 1967 : la guerre d'Octobre, première guerre préventive.

Le 5 juin 1967, Israël attaque l’Égypte. A la suite d’une guerre éclair, nommée par Israel "guerre des six jours" pour rappeler le récit biblique, l’État hébreu occupe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, mais aussi le Sinaï égyptien et le Golan syrien. 300 000 palestiniens sont chassés de chez eux. C’est la Naksa. Elle est commémorée le 5 juin.

« En juin 1967, nous avions encore le choix. Les concentrations de l’armée égyptienne dans le Sinaï ne prouvaient pas que Nasser fût réellement disposé à nous attaquer. Nous devons être honnêtes : nous avons décidé de l’attaquer. » Menachem Begin in The New York Times, le 21 août 1982.

Agrandissement : Illustration 7

- Le massacre de Sabra et Chatila en pleine invasion du Liban, 1982.

L’implication d’Israël dans le massacre de 3000 réfugiés palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila au Liban démontre la traque des Palestiniens, même en exil. Bien que les meurtres soient commis par des milices phalangistes chrétiennes, c’est Israël qui a organisé la chasse des membres de l’Organisation de Libération de la Palestine qui protégeaient les réfugiés palestiniens et a laissé les camps sans surveillance le temps que les massacres soient commis… Lors de l’invasion du Liban, Israël aura tué plus de 18000 personnes entre 1982 et 2000.

Bien que l’ONU qualifie ce massacre d'acte de génocide dans la résolution 37/123/A, les responsables n’ont toujours pas été inquiétés. Pourtant, l’alinéa 14 de ladite résolution « demande à nouveau à tous les États membres, de mettre fin immédiatement, individuellement ou collectivement, à tout rapport avec Israël, afin de l’isoler totalement dans tous les domaines. »

- L’intifada, 1987

Dans la lignée des multiples luttes menées par les Palestiniens depuis le début de l’occupation, démarre le 9 décembre 1987 un soulèvement populaire et non armé. Les images d’enfants palestiniens munis de pierres face à des chars représentent bien la spontanéité et la popularité de cette révolte nommée première intifada. On parle de deuxième intifada pour l’insurrection de 2000, après la provocation d’Ariel Sharon sur l’esplanade des mosquées.

En réalité, pour bon nombre de palestiniens ce décompte n’a aucun sens, et l’intifada -qui signifie en arabe soulèvement- a commencé à la création d’Israël et n’a jamais cessé même si l’intensité de la révolte a varié suivant les lieux et les circonstances.

3. Des conditions d’existence impossibles

3.1 L’apartheid

Définition : C’est un système d’oppression et de domination d’un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques, et des pratiques discriminatoires.

Le crime d’apartheid suppose la commission d’actes inhumains, dans l’intention de maintenir cette domination.

Cette qualification est importante car le crime d’apartheid est reconnu comme un crime contre l’humanité devant la Cour Pénale Internationale.

Les Palestiniens alertent depuis une vingtaine d’années sur la situation d’apartheid qu’ils subissent. C’est notamment sur la base de ce constat que la campagne BDS voit le jour en 2005. Depuis, plusieurs rapports de l’ONU (2017) et d’ONG ont étudié la question et apporté les mêmes conclusions. Les derniers en date, Human Right Watch - HRW (2021) et Amnesty International (2022) ont subi une campagne de calomnie et de chantage à l’antisémitisme de la part de l’État d’Israël et de ses alliés.

Ce chantage à l’antisémitisme a été largement brandi l’été dernier quand des députés ont proposé une résolution condamnant l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien.

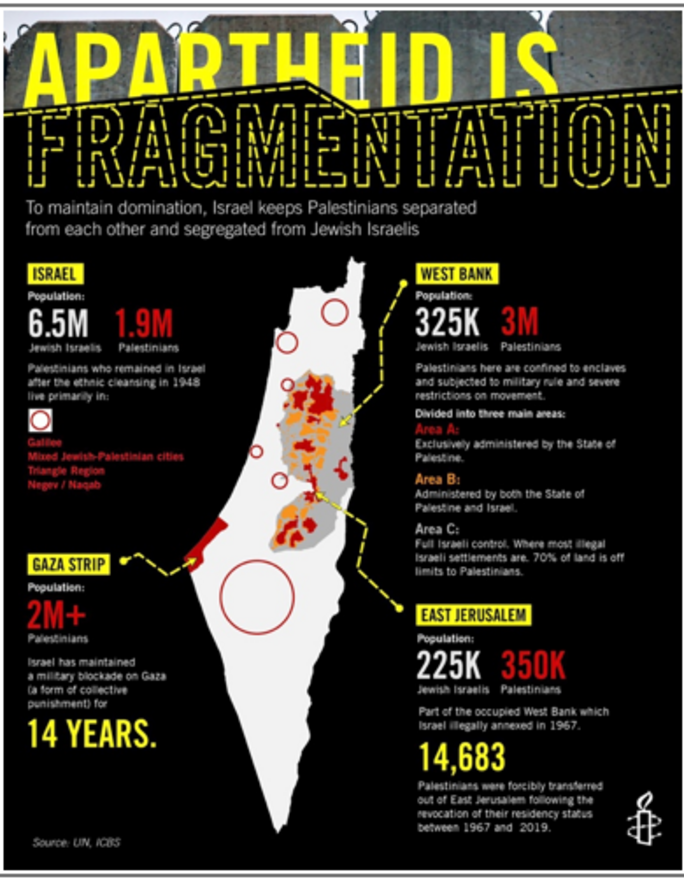

3.2 La fragmentation

- La Cisjordanie

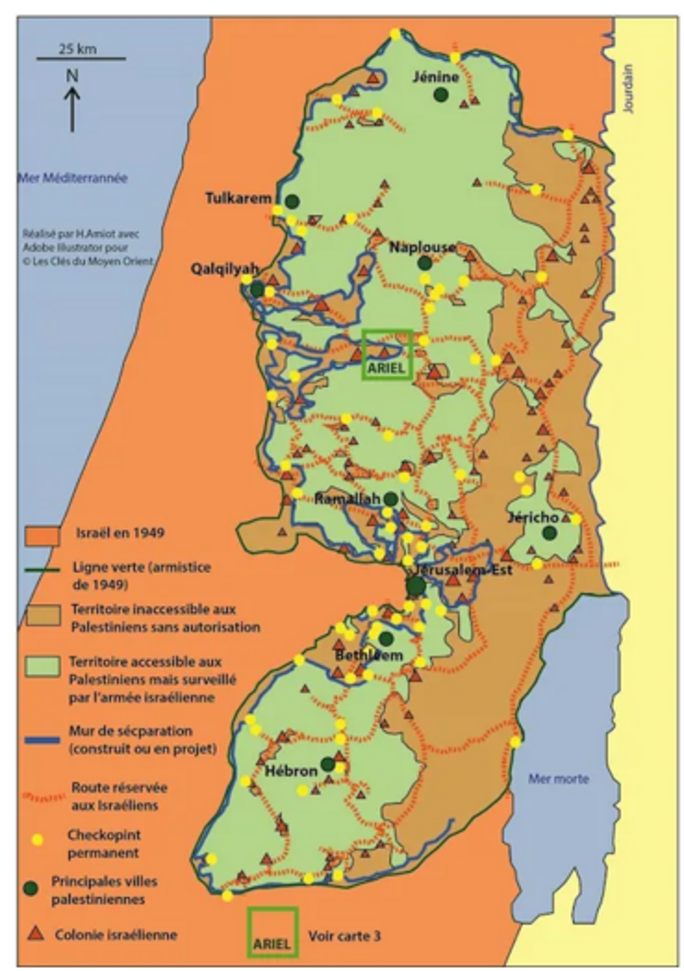

En Cisjordanie, les zones A B et C héritées du processus d’Oslo. Les accords d’Oslo ont longtemps été abordés comme des accords de paix. A Oslo, en septembre 1993, l’OLP accepte un accord dans lequel les questions primordiales sont éludées. Si les questions importantes comme la décolonisation et la création d’un état palestinien sont mises de côté pour la fin d’un processus qui doit durer 5 ans, la question du retour des réfugiés n’est même pas à l’ordre du jour.

Il n’est pas difficile de comprendre a postériori qu’il ne s’agissait pour Israël que d’une entreprise de réorganisation de l’occupation. En effet, à partir d’Oslo en 1993, la Cisjordanie est divisée en 3 zones A, B et C. En deux ans, Israël a déjà installé 30 000 colons en Cisjordanie. La Zone C est tout simplement annexée par Israël tandis que la zone B devient une zone sous contrôle « conjoint » de l’occupant et de l’occupé. Quant à la zone A, elle reste officiellement sous contrôle administratif et sécuritaire de l’autorité palestinienne. Cette zone comprend les villes comme Jéricho, Ramallah, Naplouse ou Hébron. Les forces d’occupation israéliennes n’hésitent pas à brandir l’épouvantail de la menace sécuritaire pour mener des incursions dans ces villes palestiniennes sensées être autonomes.

En réalité, à partir de cette réorganisation de l’occupation, il n’existe déjà qu’un seul état qui exerce un contrôle sur tout le territoire qui s’étend de la méditerranée au Jourdain. Et à travers les accords d’Oslo, l’occupant a fait de l’autorité palestinienne une force de collaboration. L’autorité palestinienne n’a ni autonomie ni légitimité mais elle maintient une illusion de normalité. Cela confisque la représentation politique des Palestiniens.

- Gaza

La bande de Gaza est un territoire de 360 km2 pour 2 millions d’habitants, ce qui en fait l’un des lieux les plus densément peuplés au monde. Depuis 2006, Israël a imposé un blocus total sur Gaza, avec la collaboration de l’Égypte qui assure l’enfermement à la frontière. Ce territoire, auquel Israël impose des règles toujours plus dures, est aujourd’hui à l’asphyxie. Les ressources en eau potable sont au bord de l’épuisement.

Les généraux israéliens affectionnent l’expression « tondre la pelouse » pour qualifier et justifier les bombardements israéliens réguliers sur cette enclave. Ces attaques récurrentes -dont les plus destructrices ont eu lieu en 2009, 2012, 2014, 2018, 2021 et 2022- ont tué des milliers de palestiniens et ont eu raison de nombreuses infrastructures essentielles : écoles, hôpitaux, centres de traitement de l’eau, centrales électriques, médias, etc.

- Les Palestiniens de 48

Les Palestiniens de 1948, également appelés Palestiniens de l'intérieur ou Israéliens palestiniens, sont des Palestiniens qui vivaient dans ce qui est devenu l'État d'Israël lors de sa création en 1948, et qui sont restés sur place après la nakba. Ils sont devenus des citoyens israéliens et ont le droit de voter aux élections nationales. Selon le recensement de 2020 de l'Agence centrale des statistiques d'Israël, il y a environ 1,9 million de Palestiniens de 1948 en Israël, soit environ 21 % de la population totale de l'État.

Israël, dans l’esprit de nier l’identité palestinienne, les appelle « arabes israéliens ». Les Palestiniens de 1948 sont marginalisés et discriminés par rapport aux Juifs israéliens et luttent contre l’apartheid, pour l'égalité de traitements et de droits. Bien que de nombreux Palestiniens de 1948 soient intégrés à la société israélienne et occupent des postes à responsabilités dans différents domaines, notamment dans les professions médicales, juridiques et politiques, ils n’échappent ni à l’apartheid, ni à la négation de leur identité palestinienne.

- Jérusalem

Jérusalem est une ville très importante pour les croyants des trois religions monothéistes, et elle est considérée comme un lieu saint pour les juifs, chrétiens et musulmans. Les Palestiniens de Jérusalem ont un statut complexe. Ils vivent dans la partie orientale de la ville, Jérusalem-Est qui a été occupée par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967 en violation du droit international. Devant la loi israélienne, ces Palestiniens ont le statut de "résidents permanents" de Jérusalem, mais ils ne sont pas considérés comme des citoyens israéliens. Ils ont le droit de voter aux élections municipales, mais pas aux élections nationales.

Ce statut de résident fait des Palestiniens des sous citoyens, expulsables à tout moment sur décision administrative des autorités israéliennes. C’est ainsi que Salah Hamouri, un avocat franco-palestinien, s’est vu révoquer sa résidence début 2022, avant d’être arrêté par Israël où il a été détenu arbitrairement dans une prison de haute sécurité jusqu’au 18 décembre, date de sa déportation vers la France. Ce transfert de population constitue un crime de guerre, et c’est un dangereux précédent car Israël essaie de se débarrasser de la population palestinienne de la ville de Jérusalem. Il est intéressant de constater une fois de plus dans ce dossier qu’Israël est un État d’exception. Emmanuel Macron et la diplomatie française ont échoué à défendre les droits de ce franco-palestinien.

- Les réfugiés

Les réfugiés sont partie intégrante du peuple Palestinien. Ils sont le fruit du déracinement provoqué par la création de l’État colonial israélien. Environ 700.000 palestiniens sont devenus des réfugiés lors de la nakba en 1948. Les réfugiés palestiniens vivent dans une variété de pays à travers le monde. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), il y a environ 5,7 millions de réfugiés palestiniens enregistrés dans les pays suivants : Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, Égypte. De nombreux réfugiés palestiniens vivent également dans des pays en dehors de la région, tels que l'Australie, le Canada, les États-Unis, et l'Union Européenne.

À la suite des persécutions subies par les Palestiniens et du déplacement de population qui en a découlé, l'UNRWA a été créée en 1949 pour aider à fournir des services de base, tels que l'éducation et les soins de santé, aux réfugiés palestiniens dans les pays où ils ont été déplacés. La résolution 194 adoptée par l’ONU le 11 décembre 1948 garantit le droit au retour des réfugiés palestiniens. Le 22 novembre 1974, la résolution 3236 de l’ONU réaffirme « le droit inaliénable des palestiniens de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens, d’où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour et le droit à l’autodétermination du peuple Palestinien. »

3.3. La question des prisonniers.

La prison est l‘un des outils utilisés par l’occupation pour tenter d’étouffer la révolte des palestiniens. L’emprisonnement est un phénomène systématique et massif. En effet, aucune famille palestinienne n’est épargnée par cette problématique de l’enfermement. Chaque famille a l’un ou plusieurs de ses membres dans les prisons israéliennes.

La détention administrative permet à Israël d’arrêter sans charges des Palestiniens et palestiniennes dès l’âge de 12 ans. Ce double-système juridique pour deux populations sur un même territoire est constitutif d’un régime d’apartheid. La pratique de la torture dans les prisons israéliennes a été condamnée par de nombreuses ONG et par le comité de l’ONU contre la torture. Des milliers de palestiniens font l’expérience de la prison chaque année, notamment des femmes, même quand elles sont enceintes à l’instar de cette palestinienne qui a accouché en prison et dont l’histoire est racontée dans le film de Maï Masri 3000 nuits. Le documentaire La case prison met en évidence le rôle de la prison dans l’occupation israélienne.

Des ex-soldats israéliens ont créé l’organisation Breaking the silence pour raconter et dénoncer l’oppression à laquelle sont soumis les Palestiniens. A partir des années 80, de jeunes israéliens refusent d’effectuer leur service militaire car ils ne souhaitent pas servir dans les colonies israéliennes. On les appelle les Refuzniks. Ces jeunes risquent la prison et sont de fait exclus de certaines filières universitaires réservées aux personnes ayant accompli leur service militaire. C’est ainsi qu’Israël rend toute une génération de jeunes adultes complice de l’occupation brutale de la Palestine.

4. Notre soutien à la Palestine

Notre soutien à la Palestine est résolument décolonial. Nous nous opposons à une recherche de paix qui demande aux palestiniens de négocier, renoncer à leurs droits et subir en attendant que la « communauté internationale » réagisse enfin.

Ghassan Kanafani avait fait une déclaration en ce sens lors d’une interview accordée à un journaliste britannique en 1970. Lorsque ce dernier lui demandait pourquoi les Palestiniens ne voulaient pas engager de négociation de paix avec Israël, il avait répondu : « Vous ne parlez pas vraiment de négociations pour la paix, mais de capitulation, de reddition (…) pour nous (les palestiniens) libérer notre pays, avoir de la dignité, être respectés, obtenir nos droits de l’Homme les plus basiques, est aussi essentiel que la vie en elle-même. »

Décoloniser nos discours est essentiel. Cela passe par l’utilisation du vocabulaire de l’opprimé et non de l’oppresseur. Il n’existe pas de « conflit israélo-palestinien » mais bien une guerre coloniale menée par Israël contre les palestiniens. Il est essentiel aussi de ne pas regarder la société palestinienne avec un regard déconnecté des grilles d’analyses palestiniennes. Ainsi, quand des groupes palestiniens portent en leur nom la mention « islamique » il ne faut pas le lire avec l’acception négative que revêt ce mot en occident. Il est important également de comprendre que la lutte autrefois menée en France contre le catholicisme comme religion du pouvoir n’est pas transposable à d’autres peuples, à d’autres époques.

Notre discours concernant Palestine / Israël rompt complètement avec la rhétorique des deux états. Nous pensons que cette rhétorique est problématique car elle entretient le statut quo sur le sort des Palestiniens et restreint les perspectives de réflexions. Doit-on continuer à entretenir l’idée que la paix suppose la séparation de populations sur des critères ethnico-religieux ? Que peut-on attendre d’un état palestinien si ce n’est la protection que confère un état à ses citoyens ? Quel est l’intérêt de structures étatiques palestiniennes qui n’ont ni réelle autonomie, ni légitimité démocratique ? Évidemment, ces questions n’effacent pas la nécessaire critique des États-nations

Le droit international existe donc on s’appuie dessus, mais ce n’est pas le droit qui fait la légitimité de la cause palestinienne ou d’autres peuples auxquels est nié le droit à l’autodétermination. Évidemment notre soutien à la Palestine concerne tous les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous soutenons leurs mouvements de libération et nous soutenons toutes leurs initiatives pour se libérer de l’occupation et de l’apartheid. Nous soutenons les luttes pour l’égalité menées au sein même de la société civile palestinienne. Nous luttons contre la domination.

5. La campagne BDS

Nous soutenons entièrement et sans réserve l’appel BDS de 2005, lancé par plus de 170 organisations de la société civile Palestinienne, et qui a 3 objectifs :

- La fin de la colonisation et de l’occupation

- L’égalité entre tous les citoyens en Palestine / Israël

- Le droit au retour des réfugiés, chassés depuis le début de la Nakba en 1948

Nous ne pensons pas qu’Israël se décidera à rétablir les droits des Palestiniens par altruisme ou par volonté politique d’un gouvernement. Nous pensons que la seule position valable c’est le soutien aux palestiniens et à leurs stratégies de libération. La campagne BDS vise à populariser un boycott, impulser un désinvestissement des entreprises et des institutions qui se rendent complices des crimes contre les palestiniens et obtenir des Sanctions politiques, économiques et diplomatiques. Dans ce sens, nous soutenons toutes les initiatives visant à intervenir auprès de l’UE pour demander l’interdiction de commercialiser des produits issus des colonies. Pour signer la pétition #StopSettlements c’est ici.

La campagne BDS appelle également au boycott sportif, culturel, universitaire et touristique du régime d’apartheid israélien car ce sont autant de moyens pour ce régime de développer son soft power et de faire oublier les nombreux crimes contre l’humanité et l’apartheid. Boycott Israël Apartheid car notre certitude c’est que le régime colonial israélien n’abandonnera pas l’occupation et l’apartheid par volonté de se remettre en conformité avec des valeurs morales, mais bien parce que le rapport de forces l’y aura contraint.

Ainsi, pourquoi la Palestine ? Car comme l'écrit Mahmoud Darwich : "Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : sur cette terre, se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la vie, car tu es ma Dame." Pourquoi la Palestine ? Car elle mérite de vivre. C'est pourquoi nous ne cesserons de le clamer, aujourd'hui, demain et jusqu'à la libération : Palestine vivra, Palestine vaincra.

Free Palestine.