Article paru en anglais dans New Lines Magazine écrit par Matthew Petti le 27 avril 2023 et traduit ici en français par le Front de Libération Décolonial.

Agrandissement : Illustration 1

Reza Pahlavi, le fils du monarque iranien déchu, s'est rendu en Israël le 17 avril à l'occasion d'une visite dirigée par le ministre israélien du Renseignement, Gila Gamliel. On s'attendait à ce que ce voyage soit controversé, non seulement parce que la rhétorique anti-israélienne est une pierre angulaire idéologique de la République islamique, mais aussi parce que Pahlavi arrivait à une période de graves bouleversements politiques en Israël et en Palestine.

Alors que Pahlavi lui-même est resté à l'écart du conflit israélo-palestinien, sa femme, Yasmine, s'en est mêlée. Elle a publié sur Instagram une histoire d'une femme gendarme israélienne à Jérusalem avec la légende "Femme, vie, liberté" (“Jin, Jîyan, Azadî” en kurde, ndlr.), le slogan du soulèvement iranien. Yasmine Pahlavi, qui n'est pas étrangère à la controverse sur les réseaux sociaux, a déjà utilisé Instagram pour souhaiter la mort à des "religieux, des gauchistes et des Mojahedin-e Khalq", un groupe d'opposition rival.

Il est facile de reconnaître l'ironie du fait que Pahlavi fasse l'éloge d'un soldat d'occupation avec le slogan "liberté". Mais l'ironie historique est encore plus profonde. Le slogan "Femme, vie, liberté" a été inventé par les partisans d'un parti kurde de gauche qui a commencé à se battre aux côtés des guérilleros palestiniens contre l'armée israélienne.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est sans doute l'un des acteurs non étatiques les plus importants de l'Asie occidentale moderne. Tout en menant une guérilla brutale contre le gouvernement turc, il a également réussi à inspirer les mouvements kurdes en Syrie, en Irak et en Iran, ainsi que les manifestants iraniens non kurdes. Dans une région où de nombreux partis sont ouvertement sectaires, le PKK est passé d'un nationalisme marxiste-léniniste à une forme de "municipalisme libertaire" radicalement démocratique, inspiré par le défunt penseur anarchiste Murray Bookchin.

Pour le meilleur ou pour le pire, le PKK n'existe aujourd'hui que parce que le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), une force palestinienne aujourd'hui discrète, a accepté d'héberger quelques exilés kurdes dans les années 1980. Cette expérience dans les camps palestiniens a affecté de manière permanente la vision du monde de la génération fondatrice du PKK. Non seulement le PKK a appris à mener une guérilla, mais il en a également retiré un sens aigu de l'internationalisme.

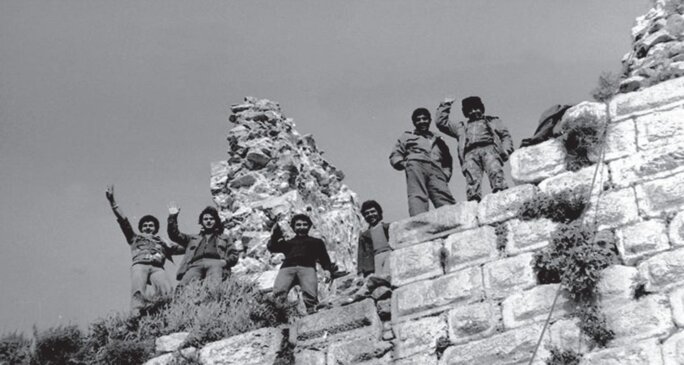

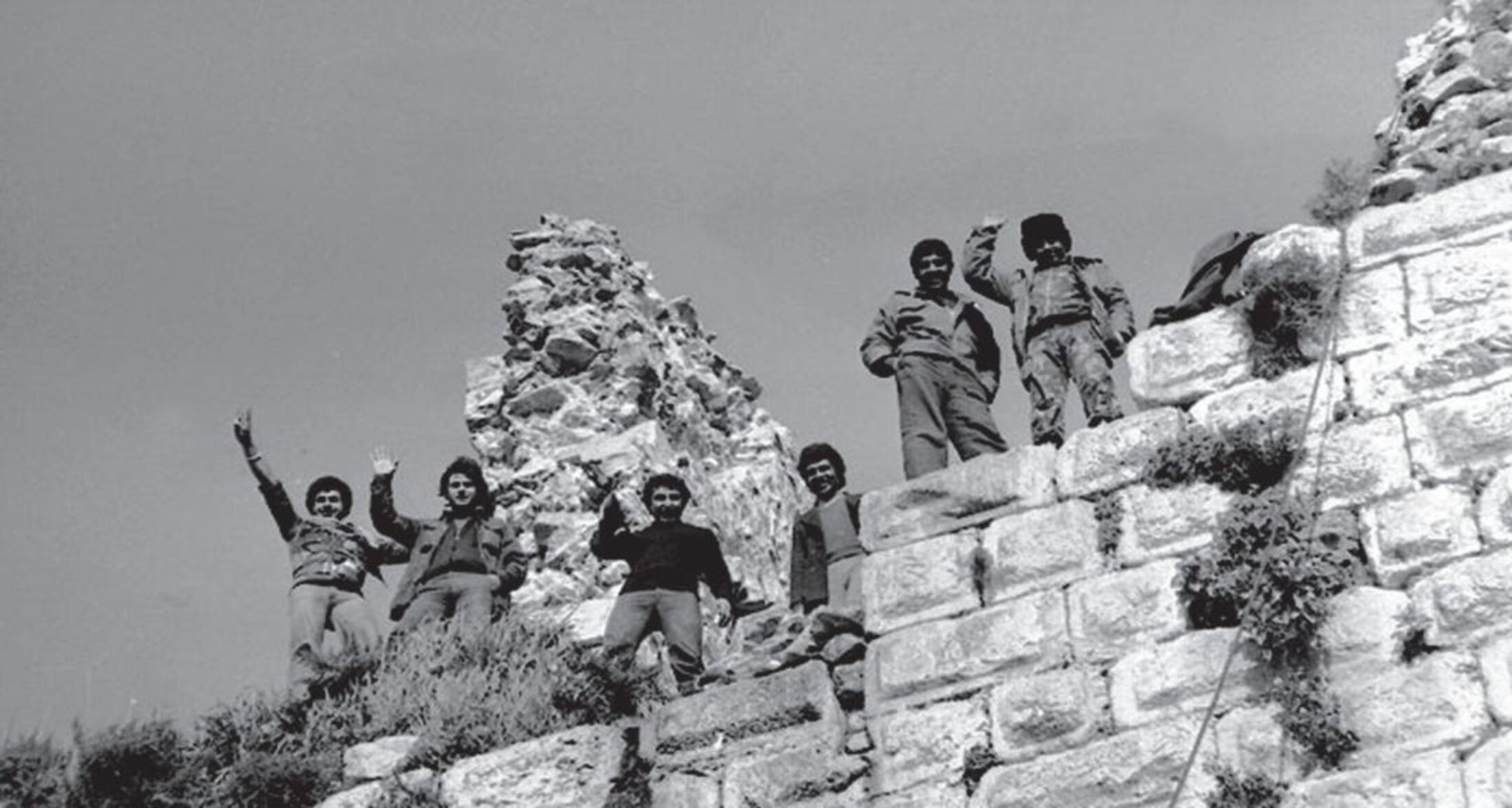

En particulier, certaines des figures fondatrices du PKK ont été détenues dans un camp de détention israélien en tant que prisonniers de guerre. De vieux numéros du magazine du parti, Serxwebûn, racontent l'histoire remarquable des "héros du château de Beaufort", un groupe de Kurdes qui s'entraînaient dans une base palestinienne au Liban lorsqu'ils ont été capturés par les forces israéliennes en juin 1982. (Serxwebûn signifie "indépendance" en kurde.) New Lines rapporte pour la première fois une grande partie de leur histoire en anglais (et désormais en français, ndlr.).

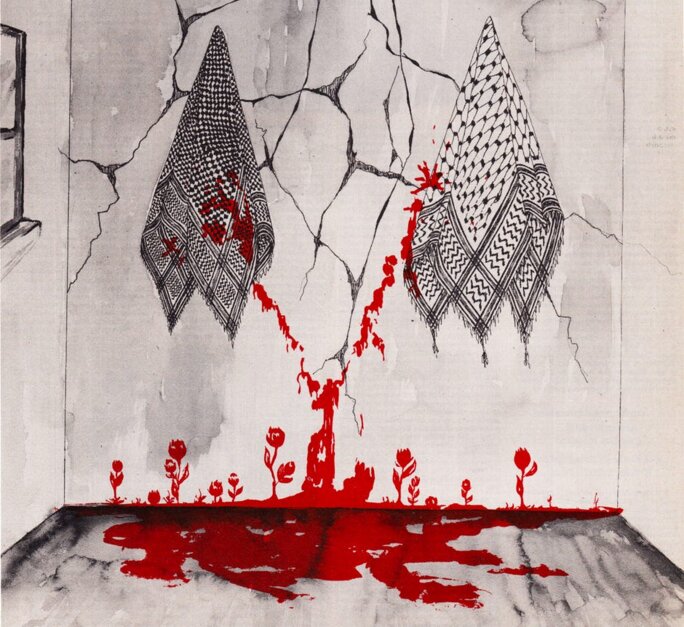

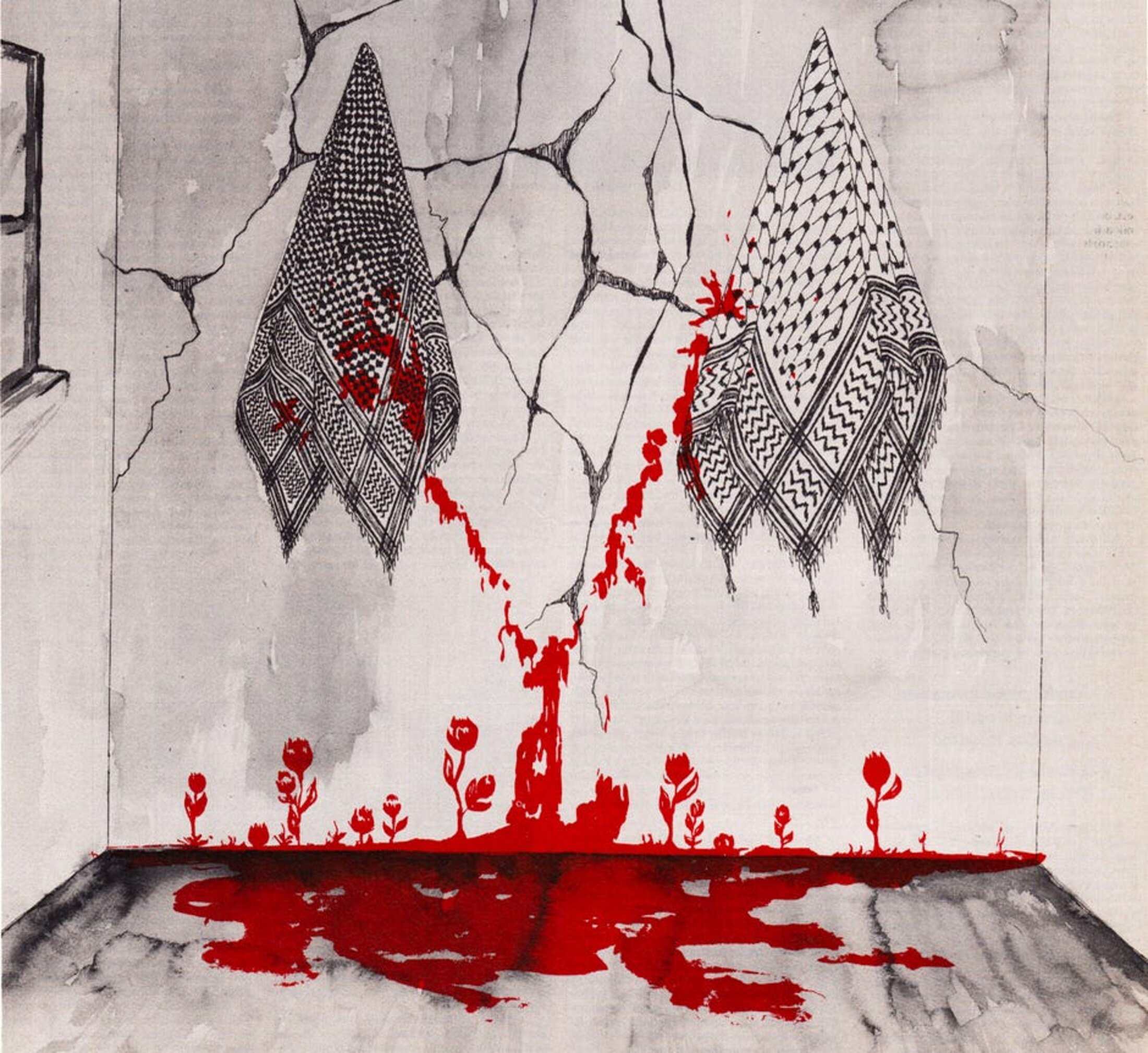

Le numéro de juin 1984 de Serxwebûn présente des dessins (notamment celui avec les deux keffiehs et le sang en forme de tulipe, ndlr.) et des poèmes des prisonniers, dont un combattant kurde iranien. Ce Kurde iranien, dont le nom de code est Sami, se souvient d'avoir été battu par un interrogateur israélien qui lui criait : "Vous êtes venu tuer des Juifs, vous mentez... Kurdistan, Turkménistan, Bangladesh, Iran, Arabes, vous êtes tous antisémites, nous vous tuerons tous."

Le PKK n'était alors qu'un des nombreux contingents de combattants étrangers présents au Liban. (Sami a été capturé aux côtés d'un combattant bangladais, et un autre article de Serxwebûn mentionne la présence d'un Iranien de la guérilla de gauche “People's Fedai Guerrillas”). À l'époque, le mouvement palestinien était la cause célèbre de la gauche internationale, et les militants de gauche considéraient qu'il faisait partie d'une chaîne ininterrompue de luttes de libération du tiers-monde.

"Si vous connaissez le Viêt Nam, vous connaissez le Kurdistan... un nouveau Viêt Nam dans nos cœurs", écrit Sami dans un poème. "Au prisonnier sans défense de Diyarbakir, à la feuille de l'arbre au Viêt Nam, à l'être vivant d'Hiroshima et de Nagasaki, au bébé orphelin de Sabra et Chatila.”

Un autre des prisonniers était Seyfettin Zoğurlu, dont la maison familiale a abrité la réunion fondatrice du PKK qui a eu lieu en 1978. Il est retourné en Turquie et a été tué en 1986.

Le FDLP, la faction palestinienne qui a accueilli le PKK, avait une longue histoire avec les organisations de gauche de Turquie en particulier. Le célèbre journaliste turc Cengiz Çandar s'est porté volontaire dans le FDLP lorsqu'il était jeune, dans les années 1970. Dans ses mémoires, il évoque l'absurdité des combattants étrangers écoutant des conférences sur la politique des factions palestiniennes et chantant "nous retournerons" en Palestine.

Mis à part ces moments, tous ces groupes avaient un langage commun à partir de la théorie marxiste. Sans comprendre pleinement les contextes locaux des uns et des autres, les rebelles du Nicaragua à la Namibie pouvaient déterminer qui étaient leurs alliés dans la lutte mondiale entre l'impérialisme et le communisme.

L'édition de juin 1984 de Serxwebûn comprend un communiqué commun rédigé par le PKK et deux autres factions de gauche - le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front de lutte populaire palestinien - exaltant les "martyrs tombés face au plan impérialo-sioniste sur la région" et la "solidarité militante entre les peuples palestinien et kurde".

Le responsable du FDLP, Qais "Abu Layla" Abd al-Karim, a été impressionné par la capacité du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, à parler cette langue. Lors de leur première rencontre, Öcalan a passé toute la nuit à expliquer à son hôte palestinien "l'importance de se débarrasser des révisionnistes pour faire la guerre à l'ennemi", ce qui montrait le sérieux du militant kurde pour sa cause et ses principes, a raconté plus tard Abu Layla à la journaliste Aliza Marcus.

L'itinéraire exact emprunté par Öcalan pour se rendre au camp d'Abu Layla est un élément contesté de l'histoire kurde. Le militant kurde a pris contact avec des factions palestiniennes en 1979 ou 1980. Différentes sources font état de différentes personnes ayant établi la connexion. Selon le chercheur Hamdi Akkaya, les rencontres kurdes-palestiniennes ont été initiées à la fois par l'Union patriotique du Kurdistan, aujourd'hui l'un des deux partis au pouvoir au Kurdistan irakien, et par un petit parti socialiste kurde syrien, le PÇDKS.

Les relations familiales et les réseaux de contrebande à la frontière turco-syrienne ont également joué un rôle. Toutes ces activités se sont déroulées sous l'œil vigilant des services de renseignement syriens, qui encourageaient les militants de gauche internationaux à se battre pour la cause palestinienne. Bien entendu, ces militants étaient censés éviter d'appliquer leurs principes contre l'État policier machiavélique du président syrien Hafez al-Assad, dont les cibles étaient notamment les Kurdes syriens et le parti communiste.

Les militants kurdes ont débattu de la question de leur dépendance vis à vis de la Syrie, d'un point de vue pratique et moral, rapporte Aliza Marcus dans son livre "Blood and Belief : The PKK and the Kurdish Fight for Independence". Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. La situation en Turquie s'est rapidement détériorée. En septembre 1980, les militaires turcs ont lancé un coup d'État. Des purges massives ont suivi. Les autorités ont emprisonné plus de 650 000 personnes, dont des centaines sont mortes en détention, souvent sous la torture.

Avant le coup d'État, le PKK était l'une des nombreuses factions kurdes en conflit. (Abu Layla se souvient que des Kurdes rivaux l'avaient mis en garde contre la nature violente d'Öcalan). Après le coup d'État, le PKK est devenu l'un des rares partis kurdes de Turquie à disposer d'une base échappant à l'emprise du gouvernement, ce qui lui a permis de prendre le contrôle de la lutte kurde.

Aliza Marcus et Hamdi Akkaya rapportent que le PKK et ses hôtes palestiniens s'étaient initialement mis d'accord pour ne pas se mêler de leurs luttes respectives. Les combattants kurdes venaient dans les camps palestiniens au Liban - camps de plusieurs factions, et pas seulement du FDLP - simplement pour s'entraîner. Outre les tactiques militaires, les Kurdes "apprenaient à faire des manifestations pour les martyrs, à organiser des cérémonies" et "lisaient beaucoup sur la guerre populaire", a déclaré un ancien combattant à Marcus.

La présence du PKK au Liban a rapidement augmenté de quelques fugitifs à plusieurs centaines de combattants. Bien que le parti ait renoncé au marxisme-léninisme en tant qu'idéologie, sa culture politique porte encore les marques de cette époque : culture séculaire du martyre, discipline interne stricte, séances d'autocritique de type maoïste et importance accordée à la lecture de la théorie politique.

Des décennies plus tard, de nombreux vétérans du PKK se sont retrouvés à accueillir des combattants étrangers. Les Forces démocratiques syriennes (nom des unités du Rojava, Nord-Est de la Syrie, ndlr.), un mouvement révolutionnaire inspiré par les enseignements d'Öcalan et dirigé par d'anciens cadres du PKK, ont accueilli des centaines de volontaires kurdes et non kurdes d'autres pays. Leur présence a attiré l'attention des médias du monde entier sur la cause kurde et a contribué à diffuser le slogan "Femme, vie, liberté" dans d'autres contextes, comme en Iran.

Le PKK a également tiré des leçons beaucoup plus sombres du mouvement palestinien. Des partis comme le FDLP et le FPLP ont commis des actes de violence gratuite contre des collaborateurs accusés, des civils israéliens et des touristes étrangers. Le PKK a transposé ces pratiques dans sa propre guerre contre l'État turc.

Par la suite, les islamistes ont repris de nombreuses pages du manuel de la "guerre populaire". Les islamistes sunnites en Irak ont promu la maxime "neuf balles pour les traîtres et une pour l'ennemi", initialement attribuée au dirigeant palestinien laïc Yasser Arafat, longtemps président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). L'échange s'est fait dans les deux sens. Les combattants islamistes chiites du Liban ont été les premiers à utiliser la tactique de l'attentat suicide, qui a ensuite été reprise par des factions palestiniennes laïques et par le PKK lui-même.

Les islamistes n'ont peut-être pas tous les honneurs à recevoir. Les services de renseignement militaire israéliens ont introduit les attentats à la voiture piégée à grande échelle au Liban au cours d'une campagne sous faux drapeau destinée à provoquer une réaction palestinienne, rapporte Ronen Bergman dans son livre "Lève-toi et tue le premier : l’histoire secrète des assassinats ciblés commandités par Israël".

Israël a lancé une invasion à grande échelle du Liban en juin 1982. À ce moment-là, les objectifs israéliens étaient bien plus ambitieux qu'un combat contre la guérilla palestinienne. Le ministre de la défense Ariel Sharon voulait "refaire l'ensemble du Moyen-Orient" en installant un dirigeant fantoche israélien à Beyrouth et en expulsant massivement les Palestiniens vers la Jordanie, écrit Bergman.

Les militants kurdes avaient séjourné au château de Beaufort (connu localement sous le nom de Shaqif Arnun), un fort datant de l'époque des croisades qui avait été transformé en camp palestinien. Situé à moins de cinq kilomètres de la frontière israélienne, il se trouvait directement sur le chemin de l'invasion. Après une journée de bombardements intensifs et un assaut des commandos de la brigade israélienne Golani, les combattants ont tenté de battre en retraite vers la ville côtière de Sidon, mais ont subi de nouvelles pertes dans la campagne du Sud-Liban.

Agrandissement : Illustration 2

Sharon ne connaissait probablement pas l'existence du PKK, mais ce dernier se rappelle en tant qu’acteur majeur de l'événement. "Outre les insurgés libanais et palestiniens, la résistance la plus sérieuse est venue du PKK", peut-on lire dans l'édition de décembre 2017 de Serxwebûn, qui relate les combats intenses qui se sont déroulés autour du château de Beaufort.

Dix Kurdes sont morts au cours de cette bataille et de la retraite du château, devenant ainsi les premiers martyrs du PKK. Quinze autres ont été capturés par l'armée israélienne et emmenés à Ansar, un camp de prisonniers israélien construit sur le territoire libanais occupé. Serxwebûn affirme que les Kurdes ont été interrogés non seulement par les troupes israéliennes, mais aussi par des agents des services de renseignement turcs.

Une telle coopération n'est pas inédite. Lorsque les forces israéliennes sont tombées sur des bases de l'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (Asala), un groupe militant libano-arménien qui préparait des attaques contre la Turquie, elles ont remis les documents qu'elles ont trouvés à des responsables turcs, selon des liens diplomatiques mis au jour par l'historien Eldad Ben Aharon.

Serxwebûn a décrit les conditions difficiles de la prison d'Ansar. Au cours des premiers mois de l'invasion, les médias étrangers ont fait état de passages à tabac et de conditions de vie inadéquates dans le camp. À un moment donné, un soldat israélien a tiré au hasard sur les prisonniers, en tuant trois. Il a finalement été traduit devant une cour martiale.

"Aucune loi n'était appliquée à Ansar ou dans d'autres lieux de détention, à l'exception des instructions du commandant du camp israélien et des caprices des gardiens", écrit l'ancien prisonnier Salah Tamari, qui décrit des "humiliations constantes" et des "interrogatoires continus".

En 1983, le Washington Post et le New York Times ont rapporté que les conditions s'amélioraient à la suite d'une pression internationale considérable. À la fin de l'année, Israël a accepté un échange de prisonniers avec l'OLP. Plusieurs milliers de prisonniers de l'Ansar ont été libérés, y compris les prisonniers kurdes.

Leur histoire n'était pas encore terminée. Un millier de prisonniers, dont les membres du PKK, devaient être envoyés en Algérie à bord d'avions de ligne. Mais lors d'une escale en Grèce, les Kurdes se sont enchaînés aux chaises de l'aéroport et ont demandé l'asile. Ils ont obtenu gain de cause. Certains sont retournés en Turquie, tandis que d'autres ont commencé à organiser la diaspora kurde d'Europe.

L'un des prisonniers, Seyfettin Özen, a participé à la première opération du PKK à l'intérieur de la Turquie depuis le coup d'État de 1980, une série de raids de guérilla contre des postes de police le 15 août 1984. Il a été tué un an plus tard. Un autre ancien prisonnier, Nazif Aktaş, a mis en place le front politique du PKK en Europe. Il a été assassiné lors d'un conflit avec un parti kurde rival en 1985.

Le PKK a fini par établir un camp d'entraînement permanent dans la vallée de la Bekaa au Liban, alors sous occupation syrienne. Mais lorsque les relations entre la Syrie et la Turquie se sont améliorées dans les années 1990, le gouvernement syrien a mis fin au refuge du PKK. Öcalan s’est exilé dans de nombreuses parties du monde jusqu'à ce que des agents turcs le capturent, avec l'aide de la CIA, en 1999.

Il y a eu un côté positif : la fin du patronage syrien a donné à la gauche kurde le champ libre pour agir contre Assad. Quelques années plus tard, des partisans et des vétérans du PKK ont aidé à organiser le Parti de l'union démocratique, qui a ensuite donné naissance aux Forces démocratiques syriennes.

En raison de rumeurs selon lesquelles les services de renseignement israéliens auraient été impliqués dans la traque d'Öcalan, les Kurdes de la diaspora ont manifesté devant l'ambassade d'Israël à Berlin après l'arrestation. Les gardes de l'ambassade ont tiré sur un groupe de manifestants qui avaient franchi le cordon de police, tuant trois d'entre eux. Quelques jours plus tard, 500 partisans du FDLP ont organisé un rassemblement dans la ville palestinienne de Naplouse. Outre les symboles typiques de la gauche palestinienne, ils ont piétiné un drapeau turc et brandi un portrait d'Öcalan.

Depuis lors, la gauche palestinienne a été largement mise à l'écart au profit des partis islamistes. Parmi les mécènes des islamistes figurent la Turquie et l'Iran, deux États hostiles au mouvement nationaliste kurde. En partie pour faire un pied de nez à ces deux États, Israël s'est fait plus bruyant dans son soutien aux aspirations des Kurdes irakiens, une faveur que certains Kurdes ont retournée en brandissant des drapeaux israéliens.

Pourtant, la gauche palestinienne continue de soutenir la cause kurde. Dans une lettre datant de 2010, le dirigeant du FDLP, Nayef Hawatmeh, a déclaré que "nous avons soutenu le droit des Kurdes à l'autodétermination depuis le début", bien qu'il n'ait pas spécifiquement mentionné sa relation avec le PKK. Plus récemment, Leila Khaled, vétéran de la guérilla du FPLP, s'est rendue à plusieurs reprises en Turquie pour manifester son soutien aux dissidents kurdes.

Agrandissement : Illustration 3

Le PKK n'a pas non plus oublié son histoire. Le parti continue de mentionner la bataille du château Beaufort dans ses hagiographies de combattants et ses déclarations sur la lutte palestinienne. Mais le document le plus remarquable est peut-être une lettre publiée en ligne en 2009 par l'écrivain palestinien Mazen Safi, qui lui a été adressée par "Polat Can dans les montagnes du Kurdistan".

Selon l'introduction de Safi, il a reçu cette lettre après avoir publié un article sur la bataille du château de Beaufort. La lettre, rédigée en arabe, accuse le "poison mortel" du racisme propagé par "les sionistes, les impérialistes et les puissances réactionnaires de la région" d'avoir fait oublier aux Palestiniens la contribution des Kurdes à leur cause.

"Que chacun se rende compte que le sang kurde et le sang arabe étaient et sont toujours unis et purs dans la défense de la dignité et de la liberté des peuples kurde et palestinien, depuis l'époque de Saladin jusqu'aux dizaines de camarades arabes qui sont tombés en martyrs dans les montagnes du Kurdistan", peut-on lire dans le texte. "Le point important, mon frère et camarade, est que les facteurs qui nous lient sont mille fois plus importants que les facteurs qui nous divisent, en dépit des tyrans, des agents et des racistes. Victoire sur Jérusalem occupée".

Quelques années plus tard, Polat Can a servi en tant que commandant des Forces démocratiques syriennes. La bataille du château de Beaufort n'est pas seulement une anecdote historique intéressante. C'est une histoire qui continue à se répercuter dans la région. Les Kurdes qui ont combattu au Sud-Liban ont aujourd'hui des partisans et des personnes en deuil dans toute la région. Bien que les mouvements marxistes-léninistes et les luttes de "libération nationale" aient (en grande partie) quitté la scène de l'histoire, l'héritage de l'internationalisme et de la discipline de parti des décennies passées reste vivant dans la cause kurde.

Serap Güneş a contribué à la traduction. Informations complémentaires à retrouver ici.