Suite à sa nette victoire lors de la présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden s’est engagé à rejoindre l’Accord de Vienne (2015), décision qui permettrait à une large partie de l’Occident de commercer et d’échanger de nouveau avec l’Iran. Depuis mai 2018 la désertion de l’accord actant le rétablissement des sanctions impulsée par Donald Trump et suivie par les Européens provoque des conséquences économiques, sociales et politiques catastrophiques dans le pays. Pour les quelques mois qui lui restent au pouvoir, l’actuel Président américain a annoncé vouloir bombarder l’Iran, ultime sursaut qui lui a pourtant été déconseillé par ses généraux. En effet, attaquer militairement l’Iran loin de mener à une démocratisation du pays, renforcerait l’emprise des conservateurs sur Téhéran.

En cette année 2020, nous commémorons les quarante ans du début de la guerre Iran-Irak (1980-1988), l’occasion de rappeler à quel point les conflits subis par l’Iran au XXème siècle ont permis de renforcer la perspective dictatoriale du pouvoir. « La guerre est une aubaine » avait déclaré ayatollah Khomeini à propos l’invasion iraquienne. De fait, il est aujourd’hui indéniable que ce conflit mené et soutenu par les monarchies du Golfe, l’Irak et une grande partie de l’Occident a été un formidable allié de l’abrupt radicalisation politique de la République islamique.

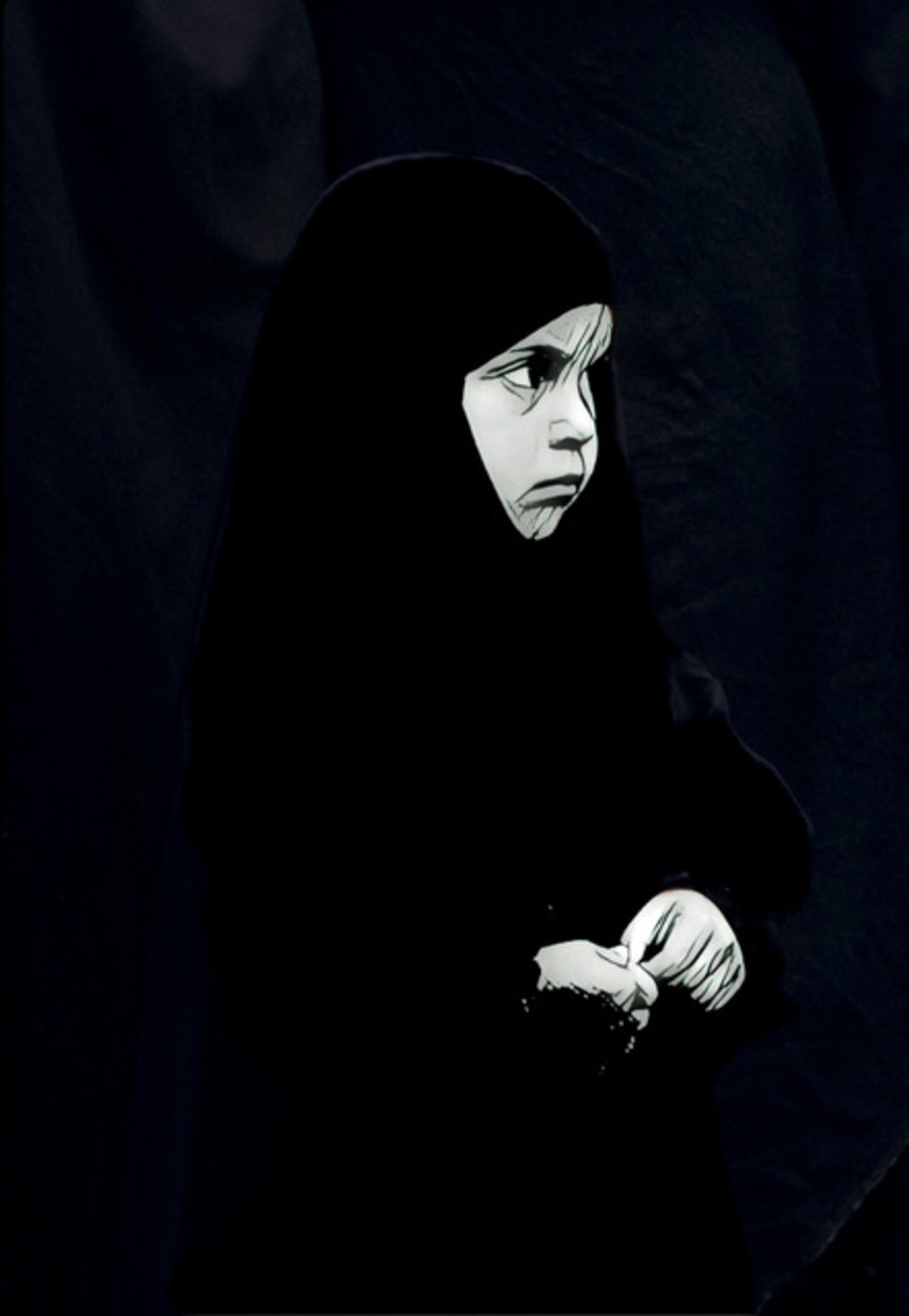

Agrandissement : Illustration 1

*****

Un conflit régional sur fond de tension géopolitique internationale

Suite à la révolution islamique de février 1979 en Iran, le souffle révolutionnaire chiite qui embrase le pays inquiète tant l’Occident que les monarchies du Golfe qui y voient un défi sérieux face à la prépondérance historique du sunnisme au Moyen-Orient. Soutenu par une très large coalition, Saddam Hussein pénètre le 22 septembre 1980 en Iran, pensant profiter de la déstabilisation politique du pays. Pourtant, le conflit s’enlise rapidement et se dessine rapidement une guerre d’endurance autour d’un front consolidé qui rappelle alors à beaucoup d’observateurs la guerre des tranchées observée durant la Grand guerre. Après 8 ans de guerre, environ 1 million de morts et une frontière presque inchangée entre Iran et Irak, le conflit se termine le 18 juillet 1988 par un cessez-le-feu accepté par Téhéran.

Dernier grand conflit de l’ère de la guerre froide, la guerre Iran-Irak a engendré de nouveaux rapports de forces politiques et militaires au Moyen-Orient. La marginalisation de l’Irak, le renforcement des liens occidentaux et saoudiens et l’accélération du programme nucléaire de la République islamique. Ce programme s’est d’ailleurs développé pendant la guerre avec l’aide notable d’Israël, un des très rares alliés de l’Iran durant le conflit. Nous nous appuierons notamment dans cet article sur l’excellent ouvrage de Pierre Razoux : La guerre Iran-Irak : première guerre du Golfe (1980-1988), qui fait autorité sur le sujet.

L’effet Valmy : la jeune République islamique d’Iran face à l’agression extérieure

La proclamation de la République islamique d’Iran le 1er avril 1979 par l’ayatollah Khomeiny et le souffle révolutionnaire chiite qui l’accompagne effraient tant les monarchies du Golfe sunnites que des Occidentaux qui ont perdu le contrôle de la révolution iranienne qu’ils avaient eux-mêmes encouragé (notamment en aidant Rouhollah Khomeiny face au Shah). Soutenu militairement et financièrement par la France, les États-Unis, l’Arabie Saoudite, l’URSS, la Chine et l’Égypte et bien d’autres, Saddam Hussein envahit l’Iran le 22 septembre 1980 en prétextant un désaccord frontalier. Contrairement aux attentes de l’homme fort de Bagdad, les habitants du Khûzistân (région du Sud-Ouest de l’Iran) n’accueillent pas les iraquiens en libérateurs. Le sentiment nationaliste au contraire prévôt très largement, notamment en raison de l’histoire particulière de l’Iran qui l’a vu souvent s’opposer à un Moyen-Orient largement arabe et sunnite.

Dans son ouvrage La guerre Iran-Irak : première guerre du Golfe (1980-1988), Pierre Razoux explique comment l’agression iraquienne de l’Iran a provoqué un « effet Valmy », renforcé par la forte dimension de la martyrologie dans le chiisme. L’esprit de résistance du Khûzistân s’avère d’autant plus fort qu’il s’appuie sur une véritable exaltation révolutionnaire qui ravive la fierté nationale et diabolise toute intervention étrangère. Le régime islamique nouvellement installé en profite pour conforter son pouvoir et radicaliser les lois qu’il met en place, particulièrement à l’encontre des droits des femmes. Téhéran joue notamment sur le patriotisme exacerbé des Iraniens, avec des thèmes tels que « la patrie en danger » et la « révolution menacée », tout comme les révolutionnaires français en 1792 lors de la bataille de Valmy face aux coalisés[i].

Les enfants martyres et la milice des Bassidji

Dès la nouvelle de l’invasion par l’Irak, qui évoque les multiples agressions ottomanes, des dizaines de milliers de volontaires rejoignent les Gardiens de la Révolution. Contrairement à l’armée régulière sous contrôle du Gouvernement, ce corps militaire bien spécifique ne répond qu’à l’Ayatollah et détient en outre le rôle de surveiller les mœurs. Parmi ces nouvelles recrues, se trouvent de nombreux adolescents à qui on a promis le paradis pour les encourager à aller au front.

Dans sa somme historique, Pierre Razoux revient sur le vécu de ces enfants soldats en décrivant leur préparation mortifère. La veille de l’assaut, leurs mains sont tatouées au henné pour symboliser leur union avec Dieu en vue de leur probable mort en martyre. Ils partent alors avec une clé en plastique dorée en main censée leur ouvrir la porte du Paradis des pages de Coran agrafées sur l’uniforme. Leur rôle se réduisant parfois à courir sur le champ de bataille avant l’armée iranienne pour faire sauter les mines, une bonne partie des jeunes enfants volontaires périront au combat.

Au printemps 1982, la milice des Bassidji qui appuie les Pasdarans compte 150 000 hommes dont deux tiers d’adolescents. Dès l’école primaire des pédagogues recrutés par le régime leur inculquent la vertu du sacrifice et de la martyrologie. Cet engagement n’est pas une fanatisation stricte pour Pierre Razoux mais résulte plutôt d’une relation paternaliste et mystique avec l’ayatollah qui prend des photos et discute avec les volontaires. Ceux qui veulent arrêter le peuvent mais la pression sociale est forte. Selon les estimations 80 000 enfants soldats iraniens auraient été tués pendant la guerre et au moins autant ont été mutilés.

Radicalisation et prise de pouvoir interne des religieux en Iran

Bien que musulmans pratiquants, la plupart des Iraniens engagés dans le conflit se considèrent comme des combattants laïcs engagés dans une croisade pour sauver leur pays selon Pierre Razoux. Loin de provoquer la chute de la République islamique comme l’espéraient les assaillants, l’attaque coalisée scelle dans le sang des martyrs le lien entre la population et le régime. L’ayatollah Khomeiny comprend rapidement que l’agression de l’ennemi historique couplée à celle de l’Occident va lui permettre de rassembler la population derrière les dirigeants.

Le régime conduit alors trois guerres à la fois. La première face à une multitude de mouvements indépendantistes cherchant à se libérer de la tutelle de Téhéran (Kurdistan, l’Azerbaïdjan et le Baloutchistan). Une seconde face aux mouvements d’oppositions radicales qui combattent le pouvoir de la République islamique comme les Moudjahidin du peuple. Enfin, la troisième face à l’Irak. Pour Rouhollah Khomeiny, la priorité revient logiquement aux conflits internes, dont la menace plane plus directement sur la jeune république islamique.

En conséquence, il est décidé que l’armée régulière menée par le premier président de la République islamique Bani Sadr s’occupera de la guerre contre l’Irak, pendant que les Gardiens de la Révolution lutteront contre les ennemis intérieurs. Cette division reflète la division politique interne du nouveau régime entre le clergé et les tenants de la laïcité comme Bani Sadr. Cette terrible lutte de pouvoir, décrite par Bani Sadr dans son ouvrage Le complot des Ayatollah, écrit et publié en exil, tournera à l’avantage des religieux.

*****

Alors que Trump souhaite bombarder l’Iran après avoir largement contribué à favoriser l’élection des conservateurs et des belliqueux dans le pays depuis mai 2018, il est utile de se rappeler le coût social et humain causé par les horreurs de la guerre Iran-Irak. Cas d’école des sombres conséquences engendrées par les guerres coloniales, la mémoire de ce conflit raisonne encore partout à Téhéran, où sont érigés à chaque carrefour les portraits des martyres, dont l’image sert aujourd’hui à nourrir les feux de la guerre. Au contraire, une reprise du dialogue et des échanges culturels et commerciaux avec l'Iran sur le modèle de l'accord de Vienne serait une bien meilleure stratégie pour construire la paix.

[i] La guerre Iran – Irak : Première guerre du Golfe (1980-1988), Pierre Razoux, édition Perrin, 2013.