Agrandissement : Illustration 1

Préparatifs de la bataille

L'Unité Populaire, fidèle à la Constitution et presque désarmée, disposait pour défendre le palais présidentiel de moins de cinquante hommes, la plupart équipés d'armes légères, à l'exception de six mitrailleuses et de trois bazookas. En revanche, l'armée de Pinochet disposait des tanks Sherman du régiment blindé n ° 2 Buin, des bataillons de l’École d'Infanterie, des tireurs d'élite de l’École des Sous-officiers et du régiment d’artillerie n° 1 Tacna. La puissance des forces commandées par Pinochet, général en chef des forces armées chiliennes, qui n'avait eu aucun scrupule à trahir son devoir constitutionnel, était consolidée par la présence d'une nuée d'hélicoptères équipés de mitrailleuses et de roquettes.

L'ambassadeur des États-Unis, Nathaniel Davies (qui revenait d'un voyage éclair à Washington entre le 6 et le 8 septembre, voyage furtif destiné à finaliser les détails du coup d'État), avait recommandé aux dirigeants de la droite chilienne de rester chez eux, sans prendre de risques. Le commandement unifié des putschistes et des militaires américains les tiendrait au courant de l'évolution des opérations. Suivant la tradition impérialiste, Washington avait passé un accord avec la marine chilienne pour réaliser les exercices navals « Unitas », effectués périodiquement par les flottes de guerre des États-Unis et les flottes d'Amérique latine afin de protéger le continent d'une invasion soviétique. En fait, il ne s'agissait pas de défendre le Chili contre une agression militaire étrangère imaginaire, annoncée de façon apocalyptique par Agustín Edwards Eastman (directeur et propriétaire du journal El Mercurio, considéré par Henry Kissinger comme un serviteur dévoué des États-Unis), mais d’écraser la première révolution socialiste instaurée démocratiquement par la voix des urnes. À cet égard, l'hypocrisie de Kissinger et du directeur de la CIA, William Colby - les cerveaux qui définirent les grandes lignes du coup d'État contre l'Unidad Popular - ne pouvait être comparée qu'au cynisme du président Richard Nixon. Celui-ci, emporté par l’une de ses légendaires colères, avait projeté un coup d’État punitif, immédiatement après la victoire électorale de Salvador Allende en 1970, De leur côté, les compagnies multinationales -notamment l’International Telegraph & Telephone Co. et la Kennecott Copper Co.- réclamaient à la Maison Blanche une intervention décisive pour éviter la nationalisation de leurs filiales chiliennes..

Le 11 septembre 1973 à 8 heures du matin, Allende commença à organiser la défense des patriotes. Il se déplaçait à travers les couloirs de La Moneda, mitraillette à la main et protégé par un casque. Il donna l’ordre de choisir les endroits les plus sûrs pour résister aux attaques et de calculer la quantité d'eau et de nourriture disponibles. Puis, il demanda au personnel soignant du palais de se préparer à recevoir les éventuels blessés. Enfin, il fit apporter les mitrailleuses lourdes et les bazookas aux points clefs de l’édifice afin d’assurer la défense du secteur présidentiel. La Moneda, l’imposant palais du gouvernement chilien, bâtiment rectangulaire et massif construit à la fin du XVIIIe siècle, devint une petite forteresse où les patriotes allaient résister aux assauts de l'armée pinochétiste. La situation rappelait, d’un point de vue tactique et historique, celle de la bataille de Rancagua en octobre 1814, au cours de laquelle Bernardo O’Higgins lutta héroïquement contre les troupes de l’Empire espagnol envoyées par le roi d’Espagne afin de s’opposer à l’indépendance naissante du Chili.

Confortablement installé dans son quartier général de Peñalolén, à la périphérie de Santiago, Pinochet confia au général Javier Palacios la prise de La Moneda. Selon la tactique approuvée par les conseillers américains, les tanks Sherman du régiment blindé Buin occuperaient l'esplanade de la Plaza de la Constitución, sur le flanc nord du bâtiment gouvernemental, tandis que les bataillons de l’École d'Infanterie se redéploieraient rue Agustinas, à l'ouest du palais, près de l'hôtel Carrera-Hilton. Sur le flanc oriental, le long de la rue Morandé, face au N°80, porte d’accès secondaire au bâtiment, prendraient position les troupes de l’École des Sous-officiers. Et l'attaque du flanc sud serait confiée au régiment d’artillerie n° 1, Tacna, l'un des plus puissants de la capitale. Entre-temps, au-dessus de La Moneda, les hélicoptères de la Fach, l’armée aérienne chilienne commandée par le général traître, Gustavo Leigh, surveilleraient les alentours du palais dans un mouvement incessant et meurtrier.

Salvador Allende assuma sans hésitation l'entière responsabilité de la défense du palais. Ses ministres et assistants les plus proches avaient réussi à rejoindre La Moneda avant que le cordon du siège militaire ne soit fermé. Même s’ils savaient à peine manier les armes, ils soutenaient leur chef avec ferveur et courage. Le Président semblait transfiguré par la mission historique qu’il représentait : défendre la Constitution républicaine et le gouvernement légitime de l’Unité Populaire, élu démocratiquement aux élections de 1970. Grâce au réseau radio du palais -La Voz de la Patria- encore utilisable, il annonça solennellement au peuple chilien sa décision :

« Je ne démissionnerai pas. Je ne le ferai pas. Je confirme ma décision irrévocable de continuer à défendre le Chili. Je confirme ma volonté de résister, au prix de ma vie, pour que mon sacrifice mène devant l'Histoire ceux qui ont la force mais pas la raison... Les généraux traîtres ne savent pas ce qu'est un homme d'honneur...»

Peu de temps après, il put lancer à travers Radio Magallanes un dernier message :

« En ce moment crucial, j’espère que la leçon sera retenue : le capital étranger et la droite chilienne ont créé un climat abject pour que les forces armées brisent leur tradition, celle respectée par le général Schneider et réaffirmée par le commandant Araya, victimes du même secteur social qui aujourd'hui attend de reconquérir le pouvoir par le truchement des mains étrangères et continuer ainsi à conserver leurs richesses et leurs privilèges... Dans notre pays, le fascisme est impliqué dans les attentats terroristes qui ont fait sauter des ponts, coupé les voies ferrées, détruit des oléoducs et des gazoducs profitant du silence complice de ceux qui avaient l’obligation de les sauvegarder. Ils se sont lâchement concertés ! L’Histoire les jugera. Radio Magallanes va être sûrement réduite au silence et le métal tranquille de ma voix ne vous atteindra plus. Peu importe. Je serai toujours à vos côtés. Vous garderez le souvenir d'un homme digne, fidèle à la patrie. Le peuple doit se défendre, mais pas se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser anéantir ou cribler de balles, mais il ne peut pas non plus se laisser humilier. Travailleurs de mon pays : j'ai foi dans le Chili et son destin. D’autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison veut s’imposer. Sachez que - beaucoup plus tôt que tard - les portes s'ouvriront à nouveau vers les grandes avenues par lesquelles l'homme libre passera pour construire une société meilleure. Vive le Chili ! Vive le peuple ! Vive les travailleurs !

Ces paroles extraordinairement émouvantes étaient comme des bannières ornées de crêpe noir, destinées à prévenir les pinochétistes de la volonté inébranlable des patriotes, résolus à se battre jusqu'à la mort, à l’instar des patriotes face aux troupes de l’Empire espagnol dans la Plaza de Armas de la ville de Rancagua, deux siècles plus tôt.

Salvador Allende était conscient de la grande infériorité de ses forces, mais il conservait un petit espoir de victoire. Depuis qu'il avait compris que le coup d’État était inéluctable, il avait pris la décision de se retrancher dans le palais du gouvernement, emblème de la République. Discutant quelques minutes avec ses collaborateurs au Salón de la Independencia, entouré des reliques de Bernardo O'Higgins (dont l'Acte d'Indépendance, signé de la main du héros), il insista sur le fait que La Moneda, en plus d’opposer aux putschistes une valeur emblématique et morale, pouvait devenir une sorte de fortin improvisé. Tout dépendait d’eux, de leur courage et des pertes causées à Pinochet, le forçant à battre en retraite, laissant ainsi le temps nécessaire aux travailleurs des quartiers populaires d'affluer jusqu'au palais. Il imagina même que l’ex-Président de la République, Eduardo Frei, chef de la Démocratie Chrétienne, pourrait leur venir en aide et arrêter l'agression fasciste. Cet espoir n’était pas très diffèrent de celui de Bernardo O’Higgins à Rancagua, qui avait cru à la loyauté de son compagnon d'armes et rival politique, le général José Miguel Carrera, dont les troupes étaient parquées seulement à quelques kilomètres de la ville assiégée. Mais Carrera l’abandonnerait à son sort, conseillé par l’ambassadeur américain de l'époque, Joël Robert Poinsett, lequel lui avait promis toute l'aide nécessaire de la part des États-Unis pour récupérer plus tard le pouvoir des mains des Espagnols.

En effet, Frei s’était prononcé contre l’Unité Populaire bien avant le coup d’État. L'ex-Président avait cédé aux exigences de Washington en s’alliant au Parti national et à ses dirigeants les plus réactionnaires, Bulnes, Jarpa, Jorge Alessandri. Énergiquement soutenu par Edwards et le journal El Mercurio, il fit approuver par le Congrès une condamnation du gouvernement de l’Unité Populaire en l’accusant d'avoir violé la Constitution. Bien qu'une poignée de jeunes dirigeants démocrates-chrétiens -Tomic, Huepe, Aylwin fils- eussent dénoncé cette calomnie voulue et applaudie par Nixon, les militaires pinochétistes disposaient désormais d’une sorte de feu vert, déloyal et mensonger, pour déclencher le coup d'État. Frei, rassuré par l’ambassadeur Nathaniel Davies, était convaincu qu’il serait à nouveau Président de la République grâce aux élections promises par les putchistes. La garantie que les généraux traîtres tiendraient leur promesse, c'était la présence parmi eux de ses anciens aides de camp, les généraux Bonilla et Arellano. L'illusion d'un dernier virage patriotique de la part de Frei, allait donc disparaître comme ce nuage de poussière laissé par les soldats de Carrera, lorsqu'il abandonna O'Higgins dans les flammes de la bataille de Rancagua.

La bataille

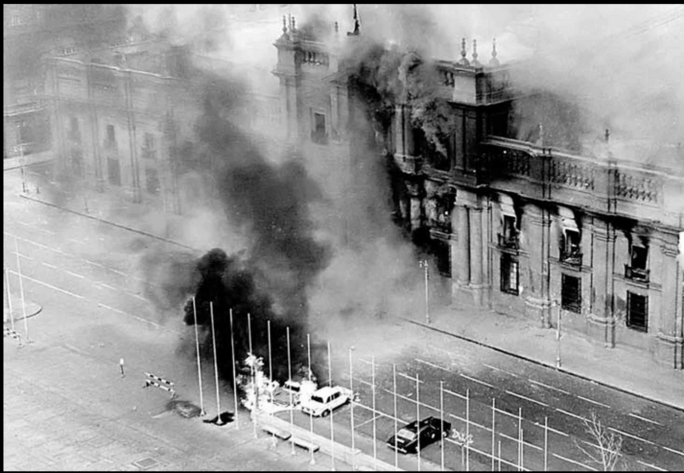

Agrandissement : Illustration 2

La bataille de La Moneda commença vers 10 heures du matin le 11 septembre, une journée presque printanière, alors que les journalistes américains qui séjournaient depuis la veille dans le luxueux et très exclusif Hôtel Carrera-Hilton ("negroes not admitted"), à côté du palais présidentiel, s'apprêtaient à assister à une spectaculaire pièce de théâtre, n’imaginant pas l'horrible violence qui allait se déchaîner. Ils virent arriver les tanks du régiment blindé Buin, qui prirent position sur la Plaza de la Constitución, tandis que dans le secteur sud commençaient les tirs du régiment d'artillerie Tacna. Pinochet, toujours à Peñalolén à l'abri de tout danger, croyait intimider Allende avec la puissance disproportionnée de ses forces. Persuadé d’anéantir facilement les résistants loyalistes, il demanda aux troupes de l’École des Sous-officiers d’entrer sans appréhension dans le palais par la porte de la rue Morandé. Allende, stupéfait par cette bravade, donna l'ordre à ses hommes de tirer à bout portant. Surpris, les sous-officiers s'enfuirentnt, laissant derrière eux de nombreux blessés. Pinochet, qui s’attendait à un succès éclair, fut pris d’une crise de panique car il venait de recevoir un message insistant sur la nécessité d’un achèvement rapide des opérations. Confus et hébété, il décida alors d’envoyer les tanks contre la façade nord de La Moneda. Les journalistes installés au Carrera-Hilton n'en crurent pas leurs yeux : après le premier désastre des pinochétistes, 80 rue Morandé, les véhicules blindés furent repoussés par des tirs de bazooka. Pinochet, furieux, fut obligé de reconnaître que son mépris de la force et du courage des patriotes avait été une erreur.

Les stratèges américains qui suivaient depuis les navires de la US Navy, au large du port de Valparaiso, le développement du coup d'État, comprirent que le risque d’un fiasco était réel. Ils changèrent alors de tactique et au lieu de continuer à s'appuyer sur la niaiserie pitoyable de Pinochet, ils firent appel au général félon, Gustavo Leigh. Puisque Salvador Allende ne voulait pas se rendre et que les défenseurs civils de La Moneda semblaient bien plus habiles et vaillants que les militaires fascistes, le palais serait bombardé par l’aviation.

Le bombardement fut programmé à 11 heures du matin, laissant le temps aux troupes d'infanterie et d'artillerie de se cacher de bombes. Allende, profitant de cette fausse trêve, réussit à convaincre les femmes qui avaient résisté à ses côtés - dont ses filles Beatriz et Isabel et sa fidèle secrétaire, Payita- de quitter le palais. Il ne savait pas que sa résidence de la rue Tomás Moro, où il avait laissé son épouse, Hortensia Bucci, avait été dévastée par les hélicoptères de la Fach. Cependant, les minutes passaient et les avions -des chasseurs Hawkers Hunts- n’apparaissaient pas. C’était inattendu. En effet, les chasseurs-bombardiers qui devaient décoller de la ville de Concepción, à 500 kilomètres au sud de Santiago, avaient été retardés par un groupe de mécaniciens qui refusèrent de remplir les réservoirs de carburant en découvrant la présence de pilotes étrangers prêts à prendre le commandement des appareils. Les mécaniciens patriotes furent abattus et l'attaque aérienne put enfin commencer, à une heure où les journalistes, goguenards, prenaient l’apéritif au bar de l’hôtel. Henry Kissinger, qui s’était moqué des militaires conspirateurs lors de la première tentative avortée deux mois plus tôt, stoppés devant La Moneda par Carlos Prats, général loyal à la Constitution, avait fait savoir aux journalistes étas-uniens que l’issue favorable de ce nouveau putsch, confié maintenant à des militaires traîtres plus efficaces, était immanquable.

Soudain, l'apéritif des journalistes fut interrompu par le vacarme assourdissant du premier passage des avions à réaction.

Les Hawker-Hunter arrivèrent du sud et, après un tour de reconnaissance, ils décrivirent une large courbe qui les plaçait au nord de la ville. La cible vue du ciel -un petit rectangle jaune délimité par deux esplanades et enserré entre deux rangées de bâtiments gris- était compliquée à atteindre par son emplacement urbain. Il fallait éviter des dégâts collatéraux et protéger le Carrera-Hilton. Cependant, les pilotes avaient préparé soigneusement l’attaque sur une base de l'USAF, assistés par des simulateurs électroniques. Épargnant l’hôtel, les chasseurs se rapprochèrent à basse altitude et tirèrent les premières roquettes. Elles atteignirent avec précision la Cour d'Hiver, au centre du secteur présidentiel. Les fenêtres, les portes et les vitres furent pulvérisées et les toits s’effondrèrent au milieu de la fumée et des flammes. À huit reprises, entre 11h52 et 12h30, les chasseurs répétèrent la manœuvre. La Moneda, palais à la fois austère et majestueux, fierté de la nation chilienne, devint un gigantesque brasier. Les journalistes, non seulement états-uniens, mais aussi venus des agences de presse du monde entier pour assister à la reddition d'Allende, se demandaient par où le Président allait sortir et se plaignaient de la difficulté qu'ils auraient à filmer au milieu de la fumée. Comment convaincre le monde que le coup d’État avait été techniquement propre et admirable, comme ils s’étaient engagés à le raconter ?

Miraculeusement, Allende et la plupart de ses collaborateurs ne furent pas touchés par les bombes. Peut-être l'épaisseur des murs, peut-être la solidité des sous-sols où ils se réfugièrent pendant le bombardement, leur permit de se relever vivants au milieu des décombres et des flammes. Le principal souci du Président était la fatigue de ses hommes après des heures de combat, affamés et assoiffés. Toujours mitraillette à la main, il fit le tour du palais en flammes, haranguant les combattants, les exhortant à résister jusqu'à la mort : « Ou vivre avec honneur ou mourir avec gloire ! » avait été la devise d’O’Higgins pendant la bataille de Rancagua, sentence inscrite sur un mur du Salón de la Independencia. Une grande fierté l'animait, une fierté qu'il transmettait à ses hommes épuisés : une poignée de civils, armés surtout de conviction patriotique et de bravoure, étaient en train de résister à une coalition de troupes appuyées par des canons, des chars et des avions.

Agrandissement : Illustration 4

Pendant ce temps la chaleur augmentait, la fumée et le feu se propageaient. Le Président alla avec son escorte jusqu'à la salle d'armes des carabiniers de la garde présidentielle qui, prévenus de l'arrivée des Hawker-Hunters, avaient déserté. Il fit sauter la porte avec une grenade et récupéra des masques à gaz qu'il distribua aux résistants, ainsi que le peu de munitions restées dans l'enceinte. Alors, pour lutter contre l'incendie, il demanda que tous les robinets d'eau en état de marche soient ouverts. Il était encore possible, selon lui, de résister quelques heures. Dans ce but, il demanda à son secrétaire, Osvaldo Puccio, de parlementer avec les généraux pour gagner du temps. Or, Pinochet refusa de discuter, estimant qu'après le bombardement aérien la résistance était vaincue. Impitoyable et arrogant, il donna l’ordre d'attaquer simultanément La Moneda par ses quatre côtés. Mais le flanc oriental, celui de la rue Morandé, ne cédait pas. Un de ses défenseurs, Antonio Aguirre Vásquez, âgé d’à peine vingt ans, membre de la garde personnelle du Président, tirait sans cesse avec une mitrailleuse lourde, balayant la rue de balles. Lorsque finalement il fut réduit au silence, ils trouvèrent sur son corps une dizaine d’impacts de balles et, sur son visage, un sourire. Il vivait encore.

Les conseillers militaires américains approuvèrent le refus de parlementer avec Puccio et ses compagnons. En échange, un ultimatum fut lancé à Allende et aux derniers défenseurs retranchés de La Moneda. Suivant les instructions de Kissinger pour éviter que la résistance ne se transforme en leçon d'héroïsme, hautement dangereuse pour l'image des États-Unis, le général Leigh offrit au président un quadrimoteur DC-6 pour quitter le pays et se réfugier à Cuba. Pinochet commenta en riant : « Bonne idée. Il monte dans l'avion et puis l'avion tombe... ». Mais Allende n'accepta pas l'offre traîtresse. Un peu plus tard, en constatant que l'incendie du palais devenait incontrôlable, menaçant les résistants d’être brûlés vifs, il comprit, résigné, qu'il était impossible de continuer le combat. Il rassembla ses compagnons encore en vie et leur demanda, au nom de la Patrie et de l’Unité Populaire, de sortir par le portique de Morandé 80, en agitant un drapeau blanc. Ils seraient plus utiles vivants que morts.

Quand les généraux fascistes virent apparaître la colonne précédée d'un drapeau blanc, ils explosèrent de joie. Certes, comme le général Palacios lui-même l'admettrait, la victoire avait été obtenue avec un nombre de pertes comparativement très supérieur à celui des patriotes, mais, à l’égal de la destruction de La Moneda, cela n'avait pas grande importance pour eux. D’ailleurs, le monument symbolique de la République chilienne ne pourrait-il pas être reconstruit et transformé en hôtel de luxe comme le Carrera-Hilton et rebaptisé, dans un souci de modernité et d'amitié envers les États-Unis, Hôtel O'Higgins-Hilton ? Seul, un nuage menaçait de gâcher leur triomphe sanguinaire. Les journalistes ne voyaient pas Allende dans la colonne qui était sortie de La Moneda. Un groupe de soldats d'élite entra dans le bâtiment en ruines avec l'ordre de le capturer vivant et de le traîner devant les caméras de télévision. Mais Allende ne se rendrait pas. Entouré d'une poignée de ses partisans, il se dirigea vers le Salón de la Independencia. Là, après les avoir embrassés un par un, il leur demanda de le quitter. Alors, il s'assit avec une sérénité solennelle dans le fauteuil présidentiel, tenant dans une main l'Acte d'Indépendance signé par O'Higgins et, dans l'autre, son pistolet mitrailleur. « Ou vivre avec honneur ou mourir avec gloire ! » s'écria-t-il au moment de se tirer une rafale de balles, le menton appuyé sur le canon de son arme.

Le Président constitutionnel de la République mourut avec la certitude que sa défaite héroïque était - comme l'avenir et l'histoire du Chili le prouveraient - une victoire symbolique, à l’égal de la bataille de Rancagua en 1814. Et de même que l’Empire espagnol serait définitivement vaincu pendant les années qui suivraient la défaite d’O’Higgins, la bataille de La Moneda, grâce au sacrifice exemplaire d’Allende, est devenue le point de départ de la victoire inéluctable du peuple chilien contre l’Empire des États-Unis.

Le lecteur peut trouver la description intégrale en espagnol des deux batailles et leur comparaison tactique et historique, et même esthétique, dans le fichier PDF joint à Madre/Montaña/Jazmín, tome I , in roberto-gac.com