Dans sa chanson, très courte mais terriblement sensible, intitulée « les lignes téléphoniques », Michel Jonasz raconte le départ de son fils vers sa vie d’adulte, son « môme qui [l’]appelle une dernière fois papa » et qui s’en va sur la route, le long des « lignes téléphoniques, qui descendent »… C’est l’histoire d’une séparation, du temps qui passe, mais aussi une sorte d’hommage à ces lignes, qui maintiennent ce lien (ténu) entre celles et ceux qu'on aime.

C’est fascinant, comme l’époque pourrait rendre cette chanson de 1985 quasi-obsolète, puisqu'aujourd’hui le téléphone n’a plus de fil et les poteaux qui jalonnent les routes communales disparaissent ou vieillissent. L’imaginaire du téléphone à cadran, des cabines France Telecom, des « bottins » est bien révolu. Pourtant, bien que moins poétiques, nos réseaux actuels sont toujours bien tangibles.

C’est ce que rappelle ce musée, situé à Porthcurno, en Cornouailles. Notre monde contemporain, inondé de cloud et d’écrans, nous fait oublier sa nature physique et matérielle. Il suffit d’allumer son « smartphone » pour accéder à des contenus et messages du monde entier, comme il suffit d’ouvrir le robinet pour avoir de l’eau à la maison, où tirer la chasse pour évacuer nos déjections comme par enchantement. Pas besoin de se préoccuper du système qui organise tout cela.

À Porthcurno, donc, il est question de cela : décrire ce monde physique des réseaux, ses objets, ses machines, son histoire et sa part sombre et mystérieuse : les câbles sous-marins. Localisée non loin de la côte, la station de Porthcurno n’est pas loin de Land’s End, sorte de Pointe du Raz anglaise, à quelques encablures du Mont Saint-Michel anglais (St Michael’s Mount).

Agrandissement : Illustration 1

Ici, la côte est belle, les sentiers la parcourent depuis les hauteurs, entrecoupées de grandes plages de sables qui se découvrent largement à marée basse — il y a un air de Bretagne. La mer est omniprésente, et rappelle son immensité et ses dangers. À Lizard Point, cap le plus méridional du Royaume-Uni, on croise une impressionnante station de sauvetage et son slipway qui se jette dans la mer, prêt à envoyer à tout moment un « lifeboat » en urgence. À quelques pas, une plaque commémorative rend hommage aux cinq naufragés du Bugaled Breizh, le tristement célèbre chalutier qui a coulé juste là, à 30 km au large et en à peine 37 secondes, dans des conditions plus qu'obscures.

On est vraiment à la fin de la terre. À partir d’ici, pour tenter une liaison vers les autres continents, les Amériques, l’Afrique, l’Asie, il faudra passer sous l’eau. On comprend que ce bout du monde est choisi pour cette raison, c'est ici que tout finit, et que tout part. Porthcurno fut longtemps la plus grande station de relais de télécommunication du pays.

En 1837, les lignes de chemins de fer relient déjà Londres à Liverpool, mais en France, Paris n’est pas encore reliée à Lyon. Au cœur de la révolution industrielle, un nouveau boom s’annonce, celui de l’électricité. La Grande-Bretagne fait circuler ses premiers télégrammes. L’électricité, et le fil de cuivre, deviennent le vecteur d’un réseau d’un nouveau genre qui relie les villes en un instant. L'électricité sera d'ailleurs utilisée à des fins de communication bien avant son utilisation pour l’éclairage dans les foyers.

Ici, il faut faire une rapide remise en perspective. Début XIXe, il fallait encore des jours, des semaines, voire des mois, pour recevoir un message par cheval. Aucun moyen d’aller plus vite. Les nouvelles des événements mondiaux parvenaient bien longtemps après leur dénouements, on apprenait la maladie ou la mort d’un proche bien après avoir pu se rendre à son chevet. L’électricité devient une promesse incroyable avec cette simple faculté presque magique : un télégraphiste situé dans une station à Londres pouvait faire bouger un électro-aimant situé à Plymouth en (quasi) temps réel.

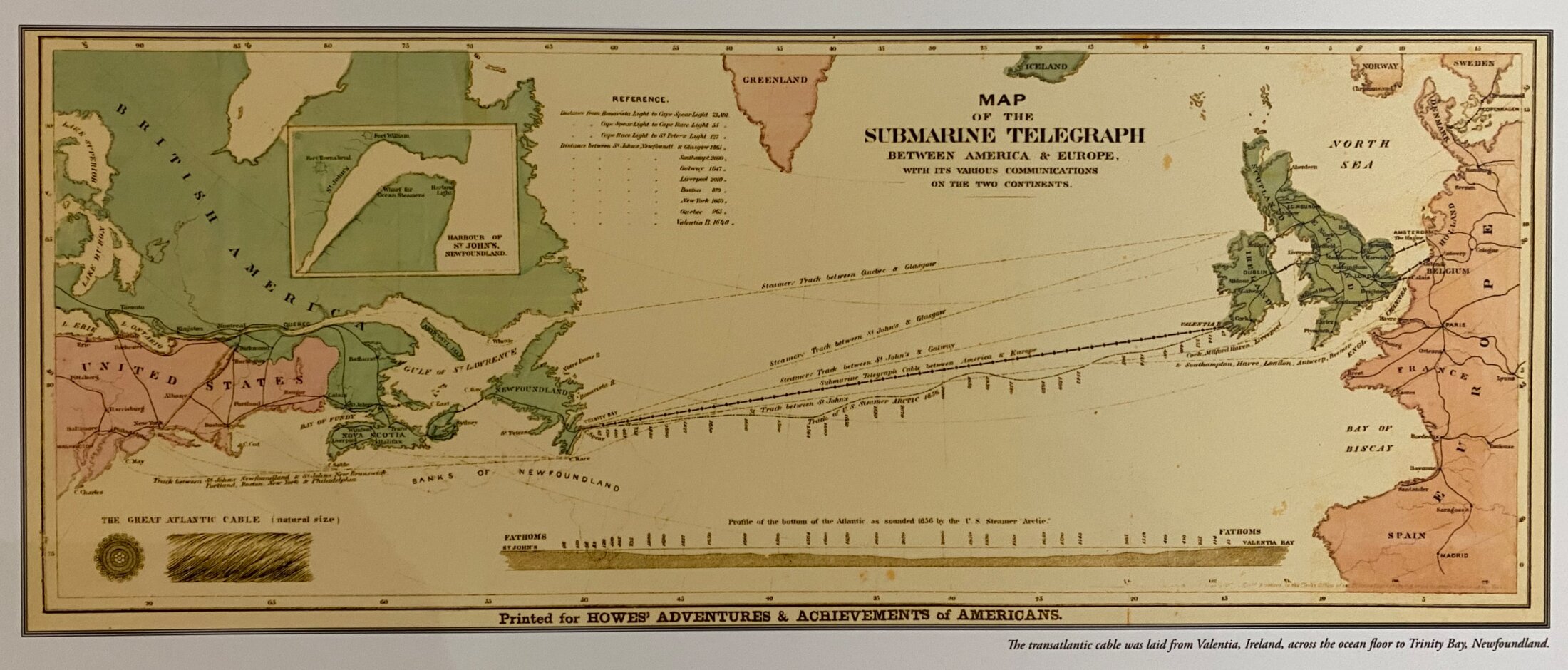

Encore plus fou sans doute pour le quidam de l’époque : en 1851, une première liaison sous-marine se fait entre Douvres et Calais. Comment imaginer aller plus loin ? L’intérêt pour la traversée des océans est fort. Parce qu’il permettrait – rêve bourgeois – l’accélération miraculeuse des échanges économiques internationaux. Mais aussi parce qu’il renforcerait considérablement l’empire colonial.

Mais traverser un océan – l’Atlantique d’abord – sera un autre défi. À cette profondeur, qui peut atteindre 6000 m et des températures glaciales, les câbles doivent être plus que robustes. Et avec les distances gigantesques à traverser, la puissance du signal alors très faible, risque d’être dispersée bien avant de parvenir jusqu’au récepteur.

Le gutta-percha semble avoir été la solution. Cette résine, obtenue par l’extraction d’une plante, ne pousse que sur la péninsule malaise, alors colonisée par les britanniques. Ironie géographique, il aura fallu aller à un bout du globe pour établir la première liaison de l’autre « côté » du globe. Les britanniques disposent d’un isolant désormais assez puissant pour maintenir la stabilité de la connexion tout au long des 3600 km jusqu’à la côte est canadienne.

Agrandissement : Illustration 2

La première liaison entre le Royaume-Uni et le Canada (via l'Irlande) est fonctionnelle en 1866, juste avant que Jules Verne ne publie son « Vingt Mille Lieues sous les mers », dans lequel le capitaine Némo fera l’éloge du télégramme : « Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m’éclaire, il m’échauffe, il est l’âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c’est l’électricité. »

À partir de là, les communications instantanées deviennent internationales. Enjeu économique, enjeu de domination et de pouvoir, les stations relais de l’empire britannique se multiplient à Gibraltar, au Caire, à Suez, en Inde, en Arabie saoudite, en Australie… Peut être aussi rapidement que nos data centers actuels. C'est un enjeu militaire aussi. Pendant la seconde guerre mondiale, la station se planque dans un bunker (qui fait partie du musée) qui sera hautement stratégique.

La côte anglaise sera allègrement bombardée par les allemands à partir de 1940, comme le reste du pays. Les femmes joueront un rôle essentiel dans le maintien des échanges entre alliés, en devenant opératrices à la place des hommes partis au front. Après la guerre, elles ne quitteront pas leur poste, ce qui participera aussi au changement des mentalités. Ou comment la technologie nous change.

Agrandissement : Illustration 3

En deux siècles, le monde est transformé. Aujourd’hui, 99% de nos communications internationales passent par ces câbles sous-marins, véritable épine dorsale de l’architecture du réseau-monde (on peut en trouver une carte à jour ici). La fibre optique a remplacé les fils de cuivre et l’isolant en polyéthylène a remplacé le gutta percha, mais la matérialité de ces objets technologiques n’en est pas moins réelle. On devrait probablement un peu plus s’y pencher, tant nous en dépendons dans notre vie quotidienne.

De la simple recherche Google, au visionnage de vidéos, ou à la réalisation de nos démarches administratives… il suffirait d’en couper quelques-uns pour faire vaciller tout ça. Ces câbles se développent de façon exponentielle ces dernières années, du fait de la hausse constante des besoins — et l’IA ne va rien arranger. On compte plus de 500 câbles à travers le monde, et leur longueur totale équivaut à au moins deux allers-retours Terre-Lune.

A chaque fois que vous scrollez sur votre smartphone, vous envoyez une requête qui passera par un de ces câbles sous-marins, celui-ci vous renvoyant sur le trajet retour le contenu d’une vidéo de chat, le dernier conseil beauté d’une influenceuse ou la dernière bouffonnerie de Donald Trump.

Agrandissement : Illustration 4

Apparemment, en 1876, Graham Bell (que l’histoire veut retenir comme l’inventeur du téléphone), aurait eu cette phrase prédictive : « Le jour viendra où l'homme au téléphone pourra voir la personne éloignée à qui il parle. » 150 ans après la pose du premier câble transatlantique, la course infinie au toujours plus vite et au toujours plus lourd continue. Et plus vite que jamais.

Tout cela est il tenable ? Of course not.

Pour visiter le musée de Porthcurno :

PK Porthcurno : Museum of global communications

Adresse : Eastern House, Porthcurno, Penzance, Cornwall, TR19 6JX

Site internet du musée