Vernissage et exposition

J’ai eu récemment le grand plaisir d’être convié au vernissage de l’exposition « Ai Weiwei : la liberté du doute » composée de vingt-deux objets exposés et trois films documentaires de l’artiste : Human Flow (2017) qui traite des migrations humaines, Coronation qui documente le récent confinement à Wuhan suite à l’épidémie de COVID-19 et Cockroach (2020) qui consigne les manifestations de Hong Kong en 2019 et la violence policière sans précédent qui s'en est suivie.

La contrefaçon

La thématique principale de l’exposition porte sur le mensonge et la contrefaçon dans notre monde globalisé dont la Chine contemporaine ne constitue certes qu’une partie, pour autant essentielle. C’est cette mondialisation que Guy Debord a théorisée à la fin du siècle dernier dans ses Commentaires sur la Société du Spectacle (1988) où il revisite son ouvrage de 1967 La Société du Spectacle.

Citant le philosophe hégélien allemand Ludwig Feuerbach (1804-1872), Debord médite sur la thèse de Feuerbach selon laquelle son époque préférait « l’image à la chose, la copie à l’original, la représentation à la réalité ». Ce jugement, écrit Debord « a été entièrement confirmé par le siècle du spectacle, et cela dans plusieurs domaines où le XIXe siècle avait voulu rester à l’écart de ce qui était déjà sa nature profonde : la production industrielle capitaliste. C’est ainsi que la bourgeoisie avait beaucoup répandu l’esprit rigoureux du musée, de l’objet original, de la critique historique exacte, du document authentique. Mais aujourd’hui, c’est partout que le factice a tendance à remplacer le vrai. » Nous vivons dans un monde où les statues romaines ont été remplacées par des répliques en plastique : « Tout sera en somme plus beau qu’avant, pour être photographié par des touristes. »

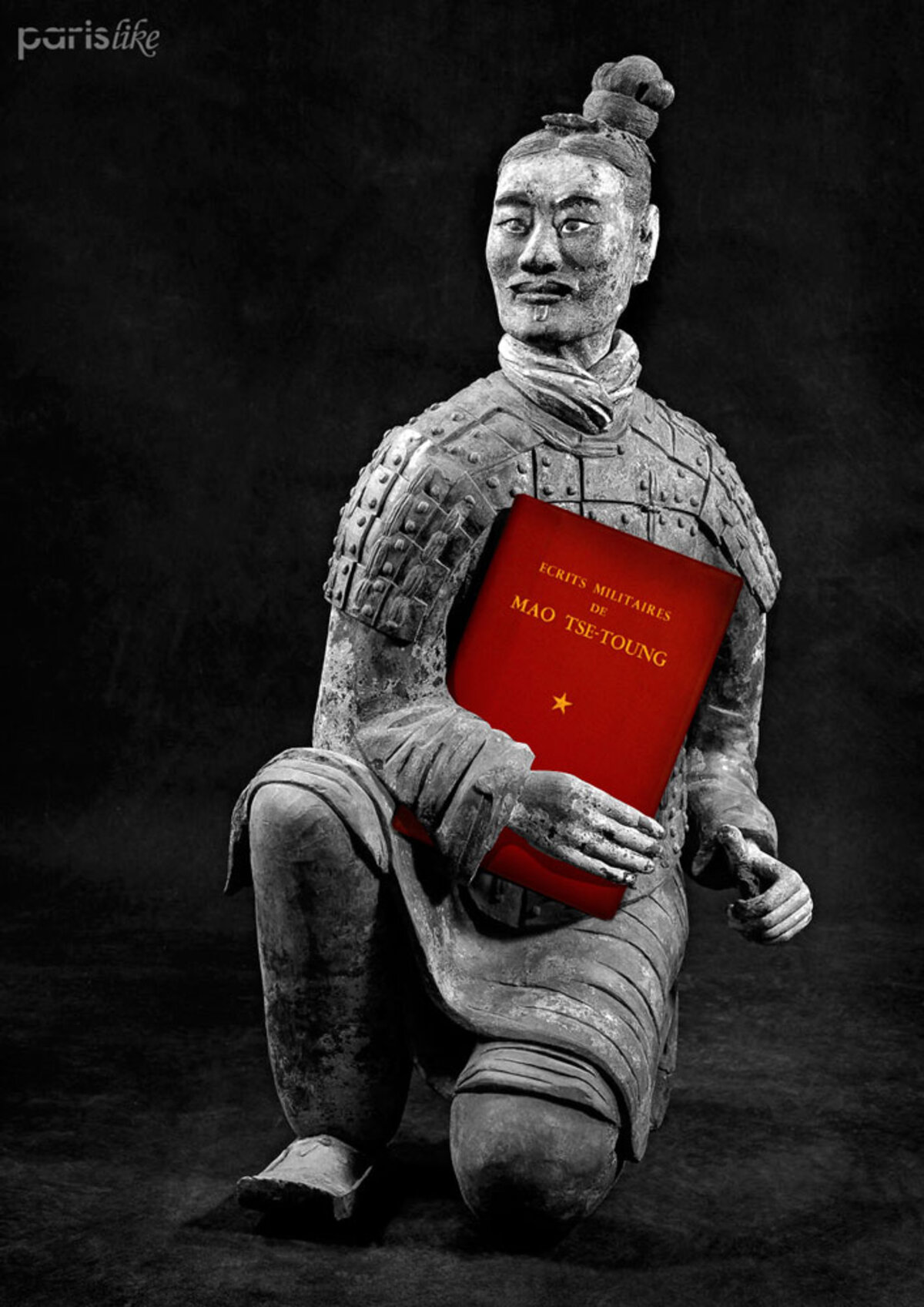

Agrandissement : Illustration 1

Tout comme plusieurs sinologues de renom qui tiennent à leur liberté de douter, Debord pensait que les statues en terre cuite enterrées près du mausolée du Premier Empereur de Chine près de la ville de Xi’an étaient autant de contrefaçons. Ainsi, il écrit :

« Le point culminant est sans doute atteint par le risible faux bureaucratique chinois des grandes statues de la vaste armée industrielle du Premier Empereur, que tant d’hommes d’État en voyage ont été conviés à admirer in situ. Cela prouve donc, puisque l’on a pu se moquer d’eux si cruellement, qu’aucun ne disposait, dans la masse de tous leurs conseillers, d’un seul individu qui connaisse l’histoire de l’art, en Chine ou hors de Chine. »

Debord conclut, en des termes qui semblent décrire le spectacle politique du monde actuel, que « pour la première fois, on peut gouverner sans avoir aucune connaissance artistique ni aucun sens de l’authentique ou de l’impossible », ce qui permet de « conjecturer que tous ces naïfs jobards de l’économie et de l’administration vont probablement conduire le monde à quelque grande catastrophe. »

Tel est le monde que l’exposition d’Ai Weiwei interpelle, illustre et met en doute.

Apprendre à connaître l’univers d’Ai Weiwei

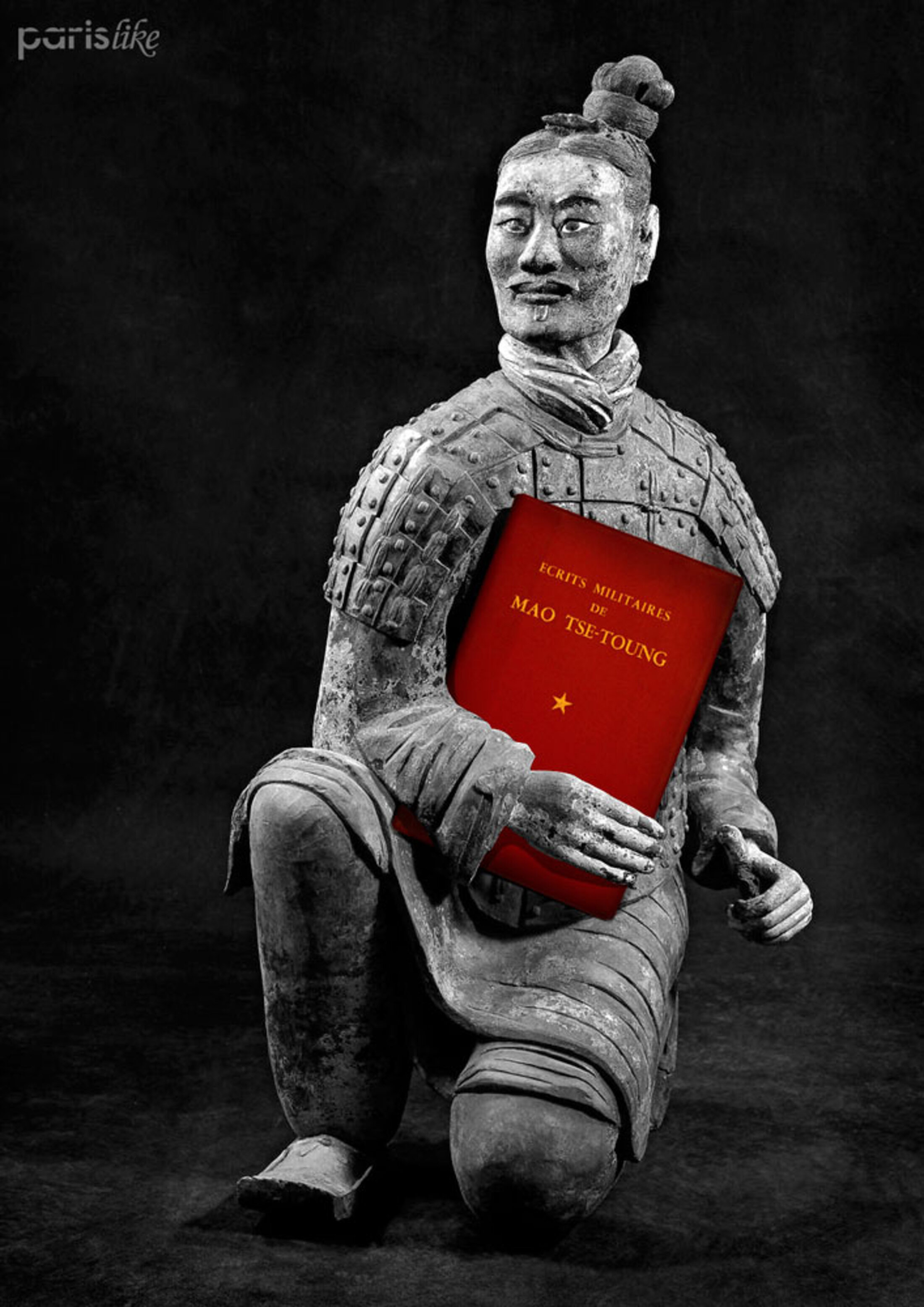

Il m’est impossible de savoir ce que les invités ont pensé des œuvres exposées. D’une certaine manière, je suis trop proche de l’univers historique d’Ai Weiwei, lecteur trop privilégié de son œuvre. Historien culturel de la Chine qui en a foulé le sol pour la première fois il y a plus de quarante ans, j’ai apporté à l’acte de voir l’exposition un certain bagage culturel. Je ne suis pas un proche de l’artiste, mais j’ai suivi avec intérêt sa vie et sa carrière. Je connais également la vie de son défunt père, le poète Ai Qing que j’ai eu l’occasion de rencontrer à Pékin. Ou plutôt, je pensais la connaître, car après lecture de la biographie/autobiographie d’Ai Weiwei 1000 ans de joies et de peines, du récit de la misère où se sont trouvé plongés Ai Weiwei et son père lorsque leurs vies étaient entrelacées dans la souffrance de leur survie quotidienne de l’exil dans le désert, je me suis rendu compte de tout ce que j’ignorais. Quiconque est véritablement intéressé de pouvoir ne serait-ce que commencer à comprendre l’exposition « Ai Weiwei : La liberté du doute » devrait lire ce livre. Malheureusement je doute que beaucoup de spectateurs ou critiques ne l’aient lu, ou ne se soient autrement équipés pour composer avec l’univers de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 2

On va sans doute me penser trop sévère. On n’apprend plus aux gens que pour lire un poème, assister à un spectacle, regarder une œuvre d’art le lecteur/spectateur doit fournir un effort, s’investir dans l’acte de lire et de regarder. Pour aller au-delà des impressions superficielles il faut faire preuve de ce que dans le monde de la finance on appelle « due diligence » ou « diligence raisonnable ». Les jugements simplistes sur les « intentions » d’Ai Weiwei auxquels plusieurs critiques se sont livrés dans la presse peuvent paraître habiles, mais ils ne sont pas motivés par la volonté de comprendre, ou de faire comprendre au lectorat, le contexte de l’œuvre d’Ai Weiwei. Ils sont plutôt le produit d’une ignorance hautaine : désobligeante, mal informée, mal documentée.

Le Détournement

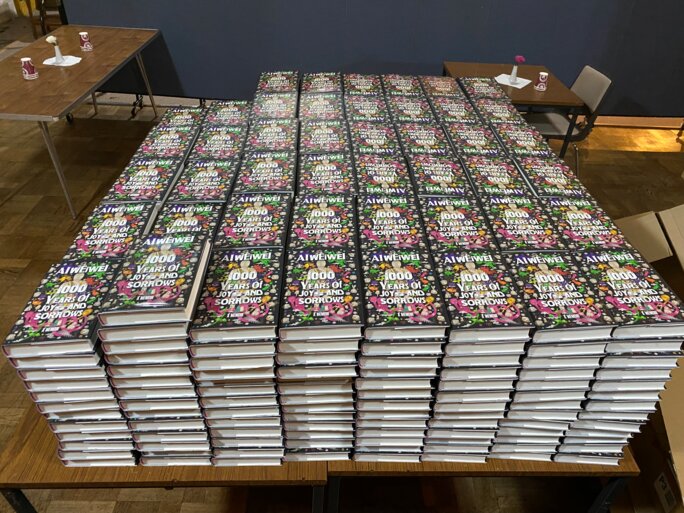

Si l’on ne connaît pas le contexte, on peut tenter d’accéder à l’esprit de l’exposition par le biais de la pratique situationniste du détournement. Tout en n’étant pas essentielles, ces connaissances théoriques peuvent permettre au visiteur de comprendre plus rapidement de quoi il retourne. Le détournement consiste à s’approprier un style, une forme, un texte pour lui donner un sens différent ou complémentaire de son sens premier ou habituel. Dans l’exposition d’Ai Weiwei il y a de nombreux exemples de ce genre. Ainsi, on y trouve « The Chair for non-attendance » (La chaise de non-participation) (N°19) avec son bras supplémentaire en travers du siège faisant allusion à l’État chinois empêchant Ai Weiwei de se rendre à un festival de cinéma à Stockholm. Guy Debord et son groupe inséraient leur discours radical dans les bulles de bandes dessinées populaires, Ai s’approprie la porcelaine bleue et blanche chinoise, à l’origine une fusion cosmopolite de diverses cultures asiatiques sous la dynastie Yuan, mais désormais considérée typiquement « chinoise ». Il utilise cette porcelaine traditionnelle des Ming et des Qing pour raconter l’histoire de la migration : guerre, ruines, voyage, traversée de la mer, camps de réfugiés, manifestations. Les assiettes évoquent l’histoire de l’Odyssée, mais également l’expérience vécue contemporaine de son documentaire Human Flow.

Agrandissement : Illustration 3

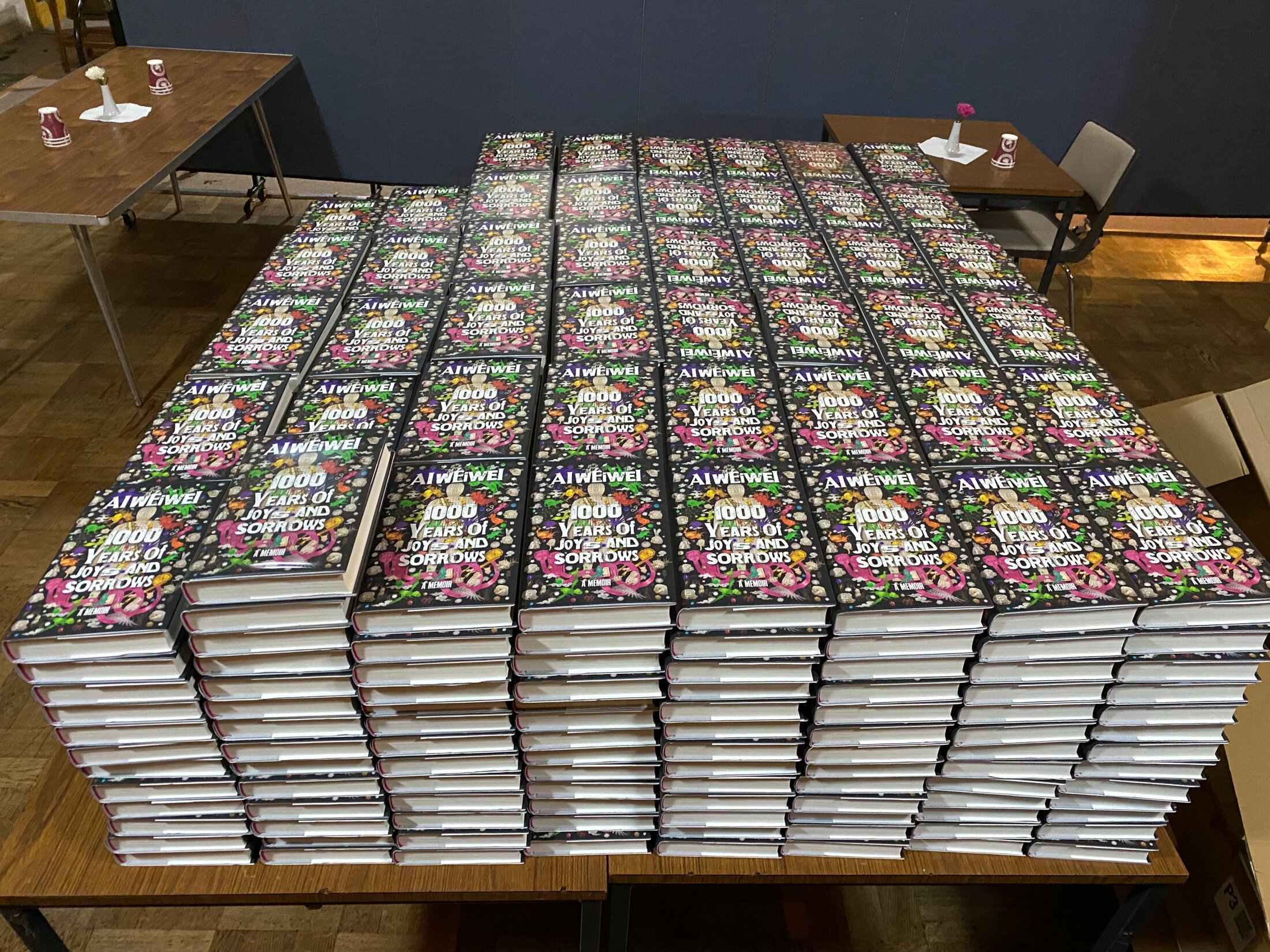

Le détournement n’est pas la production de contrefaçons mais plutôt l’exposition flagrante de la vacuité contemporaine d’un objet et l’injection d’un nouveau sens parfois choquant. La nouvelle version LEGO de l’œuvre de 1995 de Ai 1995 "Dropping a Han Dynasty Urn" (Lâcher d’une urne de la dynastie Han) (N° 6) peut être considérée comme un détournement automatique de l’œuvre de l’artiste, une autre version d’un acte maintenant réifié.

Agrandissement : Illustration 4

Hong Kong et la responsabilité de la Grande Bretagne

Alors que je regardais Cockroach (Cafard), nom donné par des éléments du gouvernement pro-chinois pour dénigrer les manifestants, j’ai également observé que certaines personnes en petits groupes entraient, restaient quelques minutes, puis repartaient. Naturellement, si elles ignoraient le contexte du film, tout ce qu’elles voyaient, n’était que des visages de « Chinois » d’âge mûr qui parlaient, suivis d’étudiants lançant des cocktails Molotov et de la police tentant de les arrêter. Ces têtes pensantes, Martin Lee, Albert Ho, Emily Lau, honorables et persévérants défenseurs des libertés démocratiques et des droits de la personne fondamentaux, devraient être bien connues au Royaume-Uni, mais elles ne le sont pas. Bien sûr, les spectateurs avaient peut-être déjà lu les critiques du film, comme celle très favorable de Peter Bradshaw du Guardian. Cependant, ce qui manque à son compte-rendu, c’est la longue histoire dans laquelle s’inscrit l’héritage historique de la Grande-Bretagne. Hong Kong n’est pas seulement un autre bâton – comme le dilemme des Ouïghours ou des Tibétains – avec lequel taper sur les autorités chinoises. Hong Kong, est également une responsabilité britannique historique et actuelle. On peut se demander combien parmi ceux qui ont vu le film, ne serait-ce que quelques minutes, ont réfléchi à cette responsabilité et au rôle que l’État britannique, mais aussi le peuple britannique, ont joué dans les événements qui ont abouti à la situation actuelle de Hong Kong. L’histoire de Hong Kong, colonie abandonnée, fait partie du scandale historique de l’impérialisme britannique en « Asie britannique », parallèlement à la colonisation du sous-continent, aux guerres de l’opium et à la dépendance à cette drogue pernicieuse qui en a résulté. Comme je l’ai écrit dans « Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo and David Cameron’s poppy » (Postcolonial Studies, 14 (2011), 4), il est trop facile d’oublier l’histoire et de se concentrer uniquement sur le comportement des « Chinois » tout en négligeant de rendre compte du propre bilan des Britanniques en matière de droits de la personne depuis la montée du colonialisme d’États-nations et de ne pas tenir compte de la réalité historique de la Grande-Bretagne en Chine.

Coda

Un vernissage n’est pas la même chose qu’une visite de musée. L’événement a attiré un nombre important de personnes, entre 100 et 200 participants une heure après que le vin a commencé à couler. Bien sûr, la motivation n’est pas la même qu’il s’agisse d’un vernissage ou d’une visite seul-e pour voir, lire et essayer de donner un sens à ce que l’on voit. Les vernissages sont autant pour voir que pour être vu en train de regarder des œuvres d’art ; les spectateurs étant à la fois observateurs et observés. Et effectivement, cette réception privée semblait tout autant être une célébration du retour à la normale après la COVID-19 de la galerie Kettle’s Yard de l’Université de Cambridge que l’exposition d’œuvres d’Ai Weiwei. À un moment, pendant les discours triomphalistes d’autolouanges Ai Weiwei semblait presque perdu dans la foule, la vedette du moment engloutie par un public animé par l’euphorie post-COVID.

Gregory B. Lee avec Isabelle Lee