« Il faut étudier la société par les hommes et les hommes par la société : ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n’entendront jamais rien à aucune des deux.»

Jean-Jacques Rousseau, Emile ou l'Education

Agrandissement : Illustration 1

Si, comme le disait récemment le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi sur France Culture, le métier de journaliste consiste « à détruire l’idéologie de la communication », pas sûr qu’on trouve ne serait-ce qu’un seul vrai journaliste dans les films de Fassbinder. Les nombreux représentants de la presse qu’on y croise illustreraient plutôt la violente invective que Godard mettait dans la bouche du rédacteur en chef d’un quotidien communiste, en 1975, dans Comment ça va : « Ordures de journalistes ! ».

Dans Le Monde sur le fil, c’est un buffet bien garni qui transforme une bande de reporters en pique-assiette voraces, aussi prompts à se jeter sur les petits-fours qu’à avaler les salades et les couleuvres servies par l’industriel Siskins. Dans Le Mariage de Maria Braun, la sacro-sainte objectivité de la profession sert de prétexte à la lâcheté d’un reporter vendu : « Je n’ai pas d’avis, je suis journaliste ». Seul Robert Krohn, le reporter sportif du Secret de Veronika Voss, peut être qualifié de journaliste d’investigation : il mène une véritable enquête sur la clinique du Dr Katz (voir la lettre M comme Morphine) ; mais il est amoureux et le mobile sentimental qui l’anime trouble son jugement et accentue sa naïveté. Bref, les journalistes chez Fassbinder sont toujours plus ou moins ridiculisés. Et condamnés : car au lieu d’enquêter pour trouver la vérité, ils ne font que relayer les pouvoirs dont ils sont les jouets.

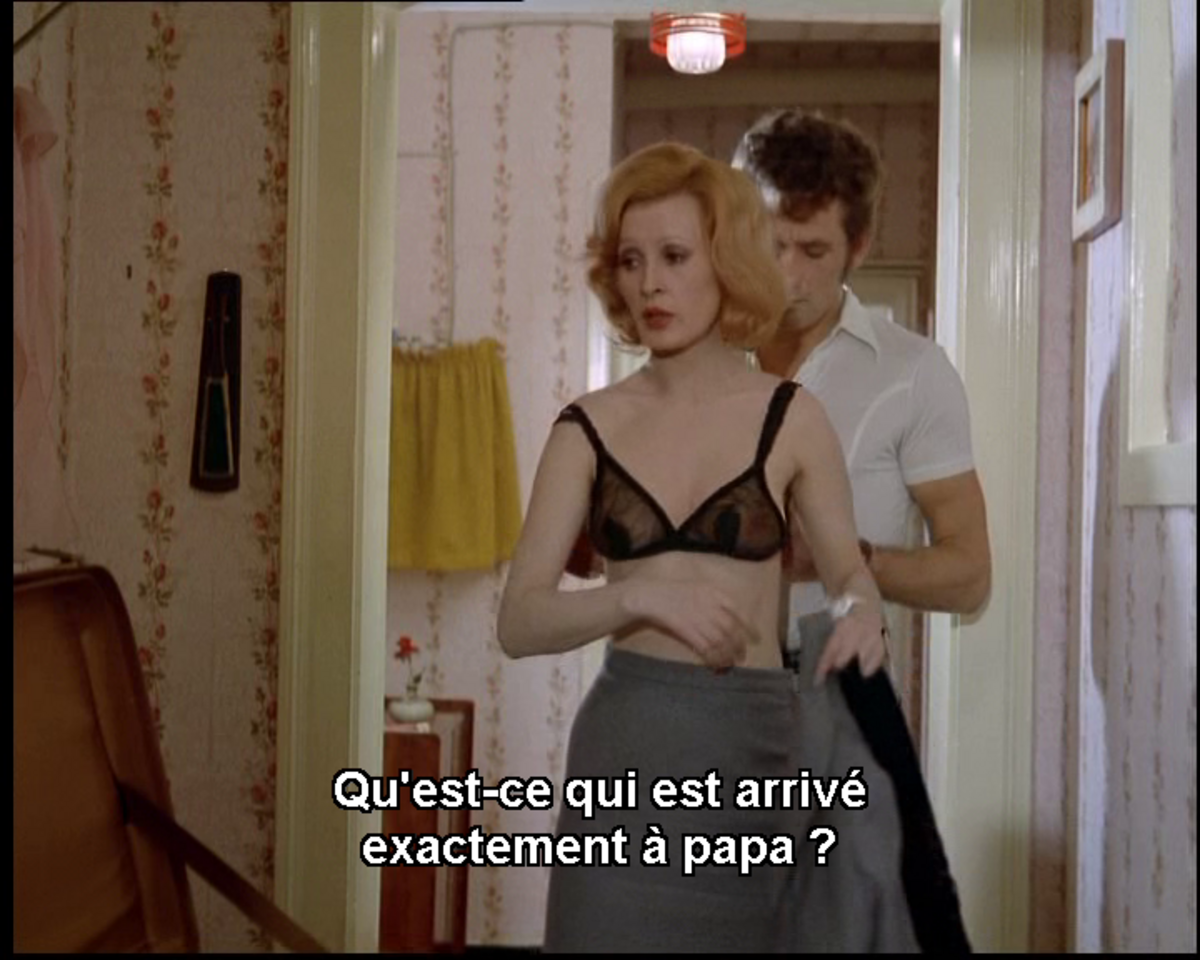

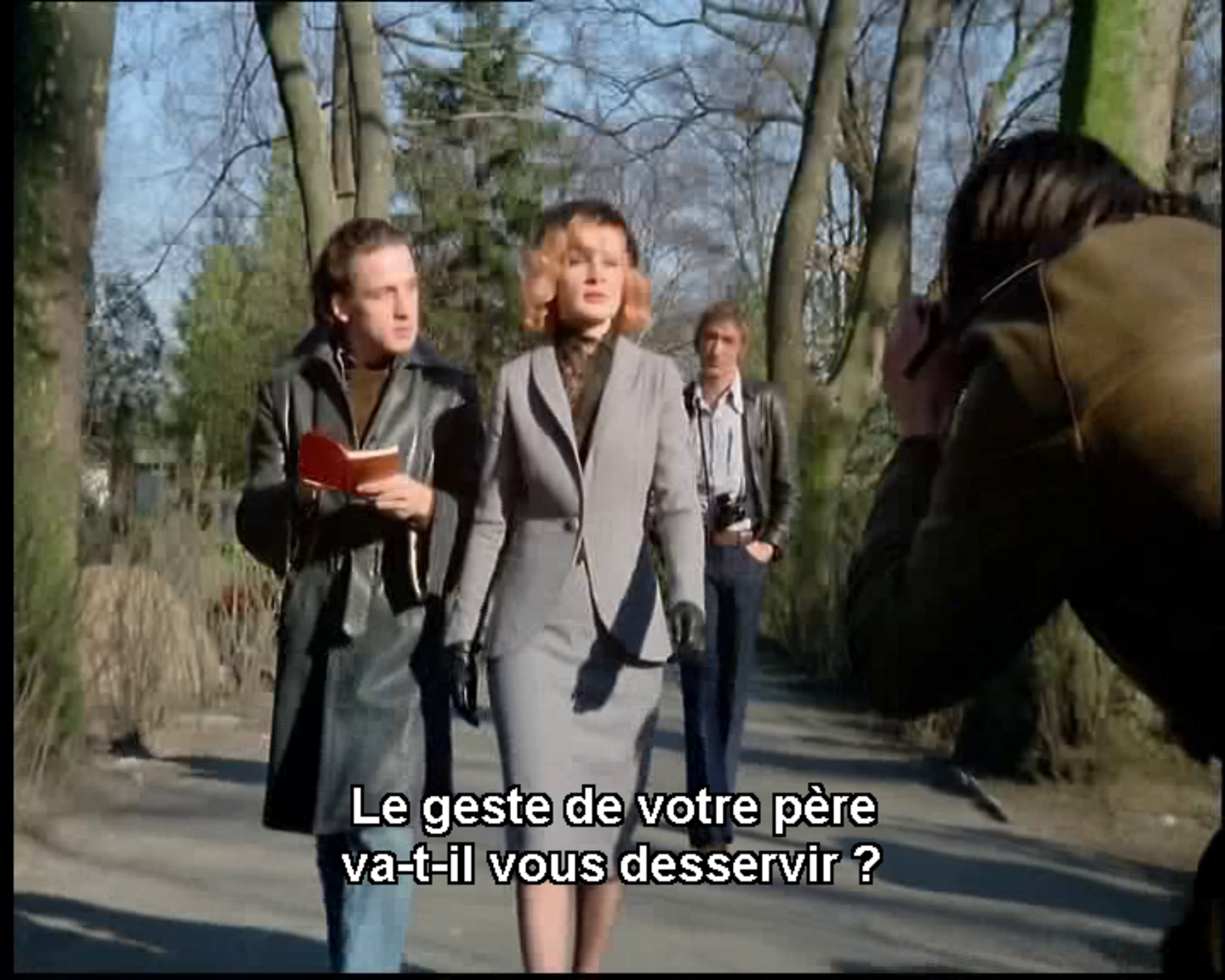

Dans Ma Küsters s’en va au ciel (1975), les journalistes occupent les premiers rôles. C’est normal : il s’agit de donner un sens à un événement extraordinaire. Hermann Küsters, un père de famille, jusque-là ouvrier modèle et apprécié de tous, a subitement tué le fils de son patron sur son lieu de travail avant de se suicider. Coup de folie ? Selon le contremaître qui annonce la nouvelle, « il a dû entendre parler des licenciements collectifs et il a pété un plomb. » En tout cas, rien ne laissait prévoir son « passage à l’acte ». Attirés par l’odeur du sang, les journalistes envahissent aussitôt en nombre l’appartement de la famille Küsters. Ils tournent autour du gendre, de la belle-fille et de Ma(dame) Küsters (Brigitte Mira) comme des vautours, les pressent de questions pour en apprendre un peu plus sur le père. L’un d’entre eux, Niemeyer (Gottfried John), est plus malin que les autres ; utilisant la méthode douce, il excuse ainsi la brutalité de ses collègues : « C’est de vous qu’on peut apprendre la vérité, c’est tout ce que je cherche, la vérité ». Prise telle quelle, cette déclaration pourrait marquer une volonté de ne pas s’en tenir aux apparences. Emule de l’honnête et discret reporter Thompson dans Citizen Kane, le journaliste tenterait de saisir, à travers la multiplicité des témoignages, la vérité d’un homme, son secret de fabrication, le fameux Rosebud.

En réalité, Niemeyer use d’une tactique bien connue pour faire cracher le morceau : Good cop, bad cop. Avec sa voix grave et ses gestes enveloppants, il est le « gentil » qui détend le témoin entre deux coups de pression. En fait, ces journalistes ressemblent en tous points à des flics : même blousons de cuirs, même stratégie d’encerclement physique et mental, même propension à harceler le témoin pour le faire craquer. D’ailleurs dans tout le film ils remplacent littéralement des policiers qui n’ont aucune raison d’intervenir puisque le meurtrier s’est donné la mort lui-même... Comme les policiers ne peuvent pas présenter un coupable à la justice, les journalistes se chargeront d’en présenter un devant le tribunal de l’opinion publique, le plus sévère qui soit.

Mais pourquoi identifier flics et journalistes ? D’abord parce qu’ils partagent une conception paradoxale de la vérité : ils supposent qu’elle n’est jamais ce qu’elle paraît, mais ils ont tendance à privilégier les éléments qui étayent leur idée, préconçue, de ce qu’elle doit être. Se prévalant des preuves et des faits, ils finissent souvent par confirmer une vision des choses issue de la statistique ou de tout autre savoir qui met la réalité en chiffres et les événements en séries. « Les faits, rien que les faits », disent-ils. Mais c’est pour mieux faire oublier qu’ils vont, dans le rapport de police comme dans l’article de presse, les reconstruire à leur guise. Et que l’objectivité peut devenir l’autre nom de la doxa.

Agrandissement : Illustration 2

Or cette doxa n’est jamais innocente. En confondant flics et journalistes, Fassbinder en fait aussi des alliés objectifs : s’ils n’ont pas le même but (les uns cherchent les coupables, les autres veulent « vendre du papier »), ils ont, les uns et les autres, intérêt à dépolitiser l’acte du père Küsters. Le contremaître venu annoncer le drame l’avait clairement relié à l’annonce des licenciements. Mais cette thèse, les journalistes ne prennent même pas la peine de la réfuter. Comme elle ne les intéresse pas, ils l’évacuent d’emblée et parlent d’autre chose : l’intimité de la famille, forcément conflictuelle et révélatrice des problèmes psychologiques de ses membres ; la promiscuité, la frustration, l’alcoolisme sont les éléments d’explication prêts à l’emploi que les journalistes traquent dans les réponses de la famille, sans jamais y voir, toutefois, des conditions sociales propres à expliquer, voire à légitimer le « double assassinat ». Le policier, qui travaille pour l’Etat, n’est évidemment pas payé pour mettre à jour les motivations politiques d’un acte de violence. Mais les journalistes de Fassbinder sont presque pires : sans y être contraints par le pouvoir, ils décident de ne voir que pulsion destructrice dans un acte qui fut peut-être la fois désespéré et réfléchi.

Les journalistes perpétuent le statu quo et confortent l’idée policière (mais pas réservée aux policiers) que le crime est toujours l’expression d’une pathologie, qu’elle soit sociale ou individuelle. Ce faisant, ils apparaissent comme de redoutables « chiens de garde » du système, qui opèrent de manière assez subtile. En flattant sa curiosité malsaine, le journaliste à sensations rassure le lecteur, bien content de ne pas vivre la vie sordide de ces « misérables » ; aucune raison, donc, de vouloir changer la sienne. Mais dans une certaine mesure, aussi, il l’inquiète, en suggérant toujours que celui qui a « soudain commis l’irréparable » était un type « normal », chez qui « rien ne laissait penser que… » ; bref, un type comme lui... Et si un « monstre sommeille en chacun de nous », autant ne rien faire qui puisse le réveiller.

Lorsqu’on entend l’article finalement écrit par Niemeyer, on n’est pas déçu. Hermann K. n’était pas l’homme qu’il paraissait ; pour comprendre comment un homme ordinaire a pu « se transformer en monstre sanguinaire, il suffit d’un coup d’œil dans sa vie intime » : « un tyran domestique incontrôlé, un ivrogne qui régnait par la terreur », que sa « femme épuisée, prématurément vieillie », « s’obstine à défendre » ; même si « elle avoue (…) qu’il buvait et qu’il était souvent violent ». Son fils « reconnaît » qu’« il cognait dur » et sa fille, « une chanteuse pleine de promesses », qu’il ne la «comprenait pas ». L’agencement du texte et des photos révèle un art consommé de la mise en scène. Mais le pire, c’est qu’il s’agit peut-être de la vraie histoire. On ne peut pas le savoir, puisqu’on n’a pas connu, nous non plus, le père Küsters vivant. Mais les motifs et les présupposés de Niemeyer sont tellement mauvais que même s’il est tombé juste, il n’en reste pas moins une « ordure ».

Agrandissement : Illustration 3

Le journaliste ne se contente donc pas d’informer au sens premier du terme (qui suppose une certaine modestie) : il informe la pensée du lecteur ou du spectateur. Mieux (ou pire), il communique, adressant un message préfabriqué qui correspond aux intérêts de ceux qui l’émettent et aux désirs troubles de ceux qui le reçoivent. Bref, il recrée une réalité au lieu d’en rendre compte. Et cela même lorsqu’il n’est pas du côté du pouvoir. Même lorsqu’il fait profession de s’y opposer.

De manière assez didactique, Fassbinder en fait la démonstration en mettant en face de la presse à scandale (dont la tendance à dépolitiser les faits divers arrange bien les partis au pouvoir), le couple Thälmann, des militants communistes. Karl Thälmann (Karlheinz Böhm), rédacteur en chef d’une revue du Parti, reconnaît lui aussi que « l’histoire se prête à faire du sensationnel ». Mais pour lui le crime d’Hermann Küsters est l’emblème d’une lutte des classes impitoyable. Récupérée par l’orthodoxie communiste, le sens de l’histoire change du tout au tout ; mais là encore, on transforme un fait-divers en histoire exemplaire, édifiante, où la vérité déjoue les apparences. Plus tard, Fassbinder montre Ma Küsters en train de lire l’article de Thälmann, mais sans se donner la peine de nous le faire entendre, estimant que nous devinons facilement ce qui est écrit. Sans doute l’article accorde-t-il à son mari un statut héroïque qui lui plaît davantage.

Toutefois, de la même manière que les Thälmann avaient anticipé l’article de Niemeyer, dont ils connaissent les méthodes (puisque ce sont les leurs), Corinna Coren (la fille chanteuse de Ma Küsters) voit immédiatement clair dans le jeu du couple : ce sont des « communistes de salon ». Elégants et distingués, ils vivent dans une grande maison dont ils ont hérité, où les mots « révolutionnaires » et « travailleurs » résonnent bizarrement. Pour eux, le fait-divers illustre la théorie marxiste. « C’est une leçon » que Karl Thalmann va pouvoir assener lui-même aux camarades à la prochaine réunion de cellule et qui pourrait se résumer ainsi : « N’agissez pas ! » Car pour eux aussi, la récupération de l’acte de Küsters vaut condamnation, même si c’est d’une manière plus subtile. En servant le café et les petits gâteaux à une Ma Küsters impressionnée par ces gens qui « savent tout, et qui ont tout », les Thälmann affirment que si le problème de son mari était bien celui de « tous les travailleurs », sa méthode, elle, était « erronée » : « Une action isolée, surtout le meurtre, ne fait rien avancer ». Les intuitions de la chanteuse se vérifient : Karl Thälmann est d’abord un homme de pouvoir, rhéteur médiocre et pédant, qui confisque la parole autant que le désir d’agir. Ses ambitions ne menacent en rien l’ordre social. Il est un double de Niemeyer, l’autre face de la même pièce.

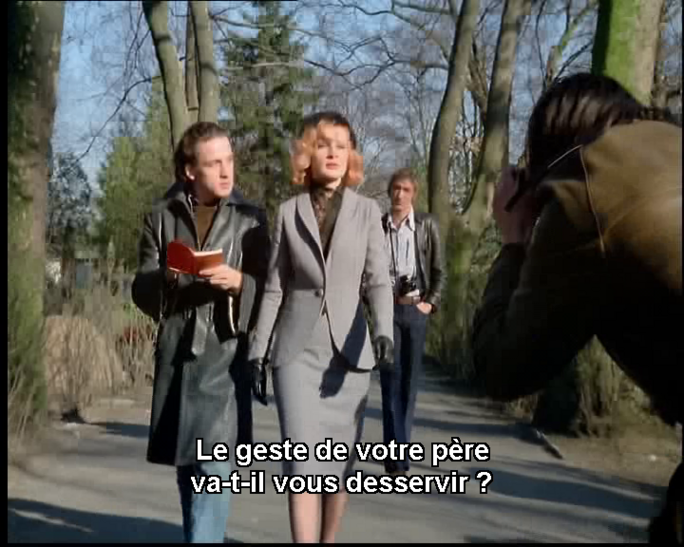

Agrandissement : Illustration 4

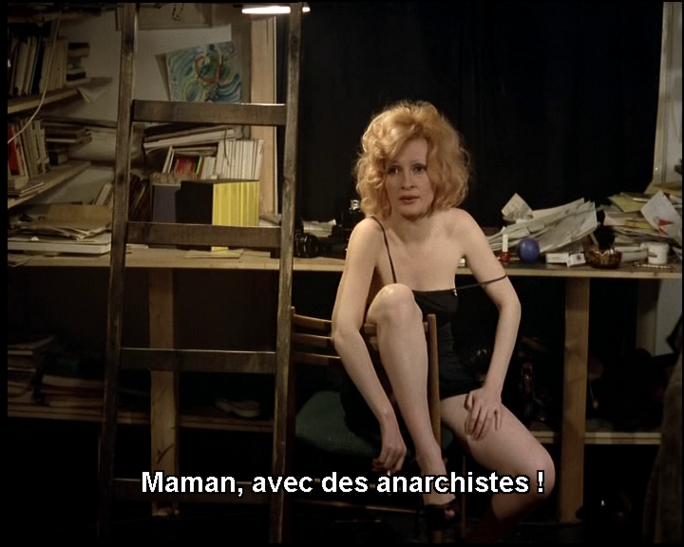

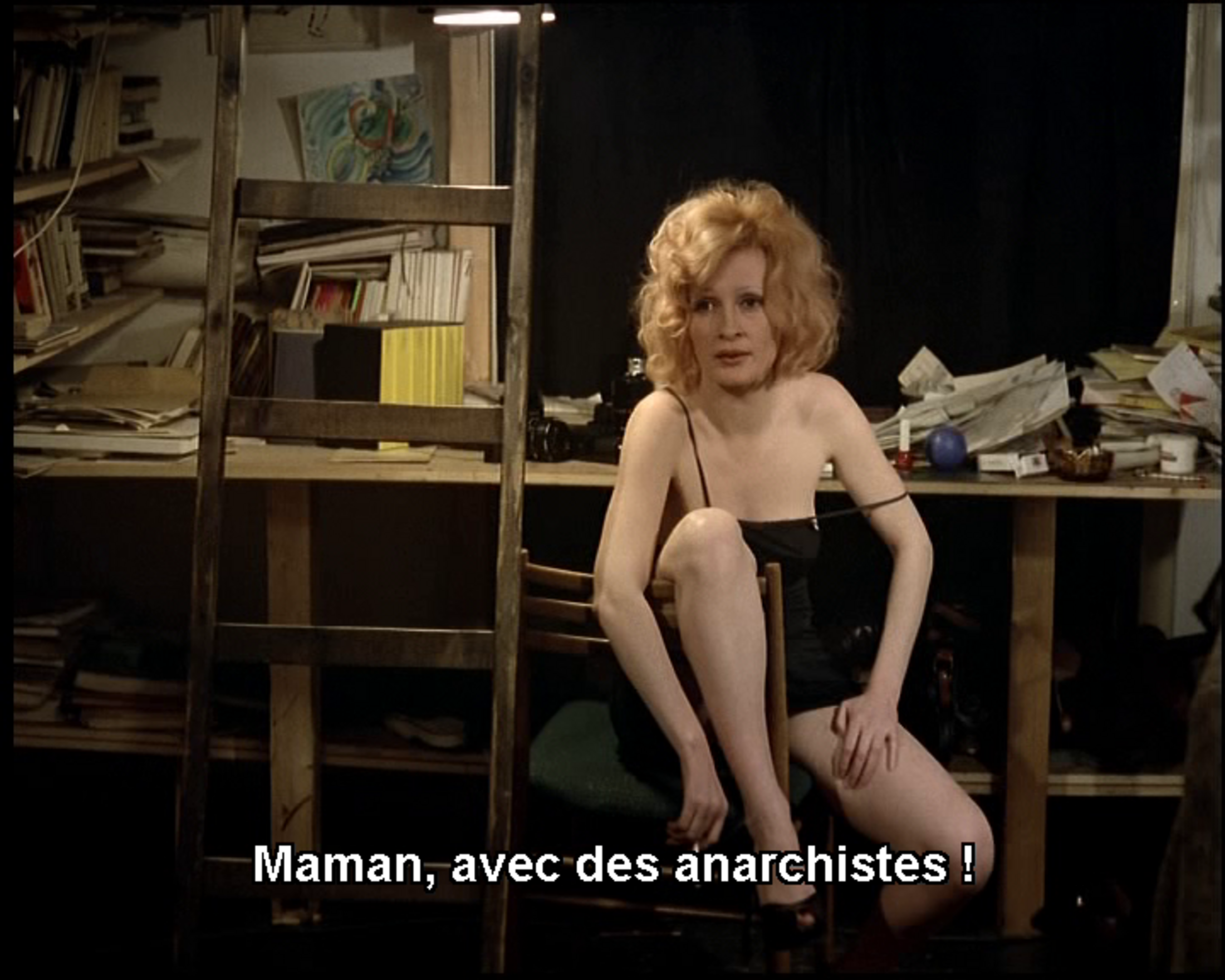

Les journalistes de Fassbinder, qu’ils soient de droite ou de gauche, sont donc d’abord des metteurs en scène. Des concurrents du cinéma. Mais ces metteurs en scène se mettent au service de la communication. Ils n’essaient pas, comme Orson Welles dans tous ses films, de produire du vrai en multipliant les faux, mais ils fabriquent de l’illusion en quantités quasiment industrielles. Du spectacle. L’arme que le journaliste porte en bandoulière, c’est son appareil-photo, qu’il est toujours prêt à dégainer. Elle ne tue pas, ou seulement la réputation, comme on le dit en parlant d’« assassinat médiatique ». Mais elle a le pouvoir de rendre célèbre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. L’appareil-photo fait briller ceux qui savent prendre la pose et « prennent bien la lumière », comme Corinna Coren, la « fille de l’assassin ». Le meurtrier à peine enterré, les reporters qui s’étaient jetés sur le cadavre du père comme des vautours tournoient désormais autour d’elle comme des abeilles. De charognards faisant disparaître un cadavre, ils sont devenus insectes attirés par ce qui brille. Il faut dire qu’elle s’est fait un look à la Marlene Dietrich et les a attendu pour jeter mélodramatiquement une rose sur le cercueil de son père. C’est d’ailleurs l’autre fonction de l’article de Niemeyer, le premier à l’avoir rencontrée à l’aéroport et à en être tombé amoureux : faire la promotion de Corinna Coren, « fille incomprise » du meurtrier qu’il qualifiait incidemment de « chanteuse pleine de promesses». Jusque-là, elle faisait des numéros dans une boîte louche tenue par un type qui soulignait son âge déjà un peu avancé ; elle se saisit de l’occasion donnée par l’acte de son père pour tenter un plan com‘ de la dernière chance et couche avec Niemeyer. Pourquoi devrait-il s’en priver ? Un journal, ça sert aussi à ça : faire la publicité des gens qu’on aime bien.

Agrandissement : Illustration 5

La critique des journalistes comme agent du spectacle n’est pas pour autant une condamnation sans appel. Car s’ils se révèlent veules, hypocrites, intéressés, et manipulateurs, ils jouent un rôle salutaire au sein de la fiction : au moins permettent-ils à Ma Küsters de s’épancher. « Et ça fait toujours du bien… ». Même s’ils n’écoutent que d’une oreille et ne retiennent que les mots qu’ils veulent entendre, les journalistes, comme des psychanalystes, donnent la parole à la veuve éplorée qui, elle aussi, veut savoir pourquoi son mari a agi ainsi. Ils permettent à la vieille femme de mettre en mots sa propre histoire et de comprendre à quel point cela lui avait manqué jusqu’alors. Car dans ce manque de dialogues Ma Küsters voit peut-être l’une des causes lointaines de l’acte désespéré de son mari qui, lui non plus, n’avait pas su trouver les mots. A la fin, elle dit qu’elle ne le « connaissait pas ». Des mots, les journalistes de tous bords lui en fournissent plus qu’elle n’en pouvait espérer. Ils libèrent, même sans le vouloir et de manière anarchique, sa capacité à s’exprimer. Ce ne sont pas les motifs généreux qui font le bon psychanalyste ; ce qu’il reçoit en échange de nos petites histoires, c’est de l’argent. Les journalistes aussi. Si, à travers le jeu des questions et des manipulations, Niemeyer, Thälmann et le public profitent de son malheur, ils lui auront cependant permis de faire ce travail de prélèvement, de reformulation et d’appropriation de sa propre histoire. Et peut-être le deuil de son mari. En revenant d’avoir pris la parole devant la cellule du KPD, Ma Küsters semble soulagée. Interrogée sur son aisance devant le public, elle répond : « Je me suis dit que j’allais parler comme à quelqu’un près de moi. Quelqu’un qui m’écoute. Comme ça tout simplement ». Ce soir-là, Ma Küsters, pour la première fois de sa vie sans doute, s’est découvert le talent de raconter des histoires. Elle est devenue actrice devant un public et actrice de sa vie.

Alors pourquoi le film ne s’arrête-t-il pas là ? En réalité, la version américaine (appelée « fin alternative » sur le DVD des éditions Carlotta) se termine sur cette conception psychanalytique du rôle des journalistes. Dans les bureaux du journal déserts, Ma Küsters est là, assise par terre, et le gardien de l’immeuble, un homme de l’âge d’Hermann, lui propose de venir partager un poulet. Quand elle sort avec cet homme surgi d’un rêve, on sait qu’elle n’aura pas à revenir au journal. Elle a peut-être trouvé un nouveau compagnon. C’était la dernière séance. Mais comment expliquer l’autre fin, « officielle », du film ? Là encore, le dénouement a lieu au journal mais il revêt un caractère tragique : Ma Küsters meurt sous les balles de la police après une prise d’otages qui tourne mal. Le terrorisme a pris le dessus sur la thérapie. Sous l’influence d’un groupe de gauchistes, Ma Küsters demande réparation pour l’article insultant écrit sur son mari. Pour que cette histoire n’ait pas servi à rien.

Agrandissement : Illustration 6

Les deux fins révèlent une contradiction non résolue chez Fassbinder. La « fin américaine » peut passer pour une forme d’éloge du pluralisme démocratique : s’il est important d’être lucide sur les vrais mobiles des journalistes, la diversité des opinions permet à chacun de se construire un discours propre, de faire son propre montage. L’autre a des accents nettement plus désespérés. Elle souligne le cynisme du rédacteur en chef qui refuse son droit de réponse à Ma Küsters au prétexte que cette vieille histoire n’intéresse plus personne. Les gauchistes en profitent pour dénoncer les « médias complices du système ». La prise d’otages est alors une manière de prendre les journalistes à leur propre jeu, en satisfaisant leur goût du sang. Ma Küsters, elle, « va au paradis ».

Carton final[1]: « Corinna arrive, s’agenouille, prend sa mère morte dans ses bras et se laisse photographier ». A la fin, c’est toujours elle qui gagne. En notoriété

Yvan Comestaz et Guillaume Goujet

[1] La dernière scène n’est pas filmée mais écrite sur une image arrêtée de Ma Küsters.

(La semaine prochaine, suite de l'abécédaire sur le blog d'Yvan Comestaz)