Un mot sur les 8 Salopards sorti il y a deux semaines en DVD. A la « revoyure », ça confirme ce qu’on avait pensé en le découvrant en salle en janvier dernier : un film long et plein d’esbroufe. C’est d’une certaine manière la touche Tarantino : sauf que maintenant, depuis deux ou trois films, l’ego gonflé entre autres par l’incroyable complaisance du public français à son égard, le cinéaste affiche de plus en plus de prétention. Ici, une ambition formelle, le défi de faire un huis-clos pendant 2H20 sur les 2H50 que dure le film ; une ambition historico-anthropologique en réalisant un western.

Sur le plan formel, le cinéaste s’est imposé un exercice qu’il a finalement raté malgré la grande confiance qu’il a dans sa capacité à écrire des

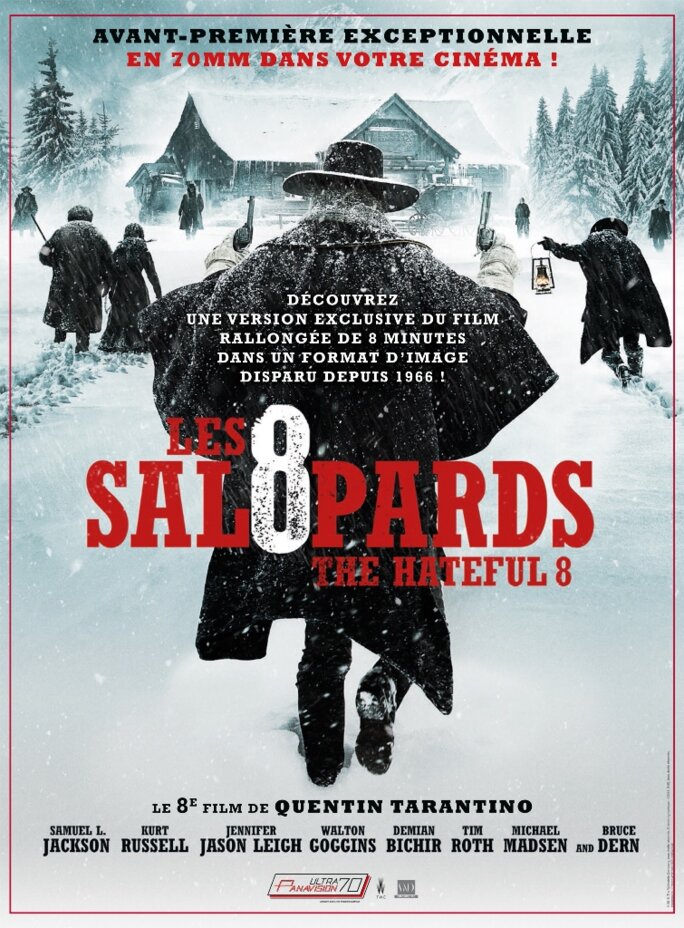

Agrandissement : Illustration 1

dialogues sur rien ; répétitions, blocage sur des mots, tirades logiques poussives par lesquelles les personnages tentent de cacher leurs jeux en essayant de percer à jour leurs interlocuteurs, … mais surtout les dialogues sont débitées tellement lentement… que dans ses moments les plus faibles, le film pourrait s’appeler Il était une fois le Cluedo. Que fait le colonel Moutarde-général confédéré Sandy Smither, dans ce trou perdu du Wyoming ? Qui sont tous ces inconnus dans la mercerie de Minnie ? Sont-ils là par hasard ? Et Minnie d’ailleurs, où est-elle ? Et SweetDave, son inséparable compagnon ? La martingale « bas-les-masques » de Tarantino a du mal à passer, portée par des comédiens qui jouent comme des MCs de HIP-HOP tellement défoncés à l’herbe que la seule chose qu’il transmette au spectateur, c’est leur léthargie. Consciemment ou inconsciemment, le cinéaste lutte contre la torpeur abêtissante et communicative de ses personnages par des emprunts réguliers au slap-stick (les liens sacrément forts qui lient le chasseur de primes John Ruth à sa prisonnière Domergue, la porte d’entrée pas facile à fermer) ou à la comédie horrifique gore. Ça dynamise un peu le film. Mais, faute d’être vraiment drôles ou surprenants, ces gags et ces chocs restent de l’ordre de la citation, du tic maniériste. Bref, sur ce plan, les Huit Salopards est un film ennuyeux.

Agrandissement : Illustration 2

Le film à énigme n’est certes pas le vrai enjeu des 8 Salopards. C’est un western. Et raconter l’histoire de l’Ouest -les cinéastes américains et italiens le savent mieux que quiconque- c’est toujours faire une sorte d’histoire mentale de l’Occident. Avec ses quelques archétypes et son nombre limité d’événements -la Guerre de Sécession, le ruée vers l’or, le règlement de compte à OK Corral, les hauts faits de quelques bandits mythiques, etc.- on peut tout raconter sur la manière dont l’homme Occidental se définit encore et toujours comme conquérant du monde. Dans les Huit Salopards, tout le monde ne pense qu’à l’argent. On ne rêve plus d’implanter la civilisation ou de refonder un ordre social (comme peuvent le rêver les pionniers par exemple dans le western fordien) ; on cherche seulement à survivre et à faire son fric. En ce sens, c’est vrai que le film parle assez bien de notre monde, dans lequel, toujours moins nombreux à être salariés, précarisés, interchangeables et jetables, nous avons tous quelque chose du chasseur de primes. Tout comme les héros du film, nous savons qu’avant d’espérer voir le monde changer, il faut d’abord s’en méfier, et lorsque les circonstances nous obligent à cohabiter avec nos semblables, il ne faut jamais compter sur leur bonté spontanée. Les 8 Salopards parle peut-être relativement bien de ce qu’on appelle l’uberisation de la société.

Dans le film, la confiance qu’on peut accorder à autrui découle d’un marché, comme celui scellé d’entrée par les deux chasseurs de primes « Marquis » Warren (Samuel L. Jackson) et John Ruth (Kurt Russel). Par rapport aux westerns italiens signés Leone, Corbucci ou Sollima qui avaient déjà des héros chasseurs de primes, cools et cyniques, qui malgré leur rapacité étaient capables de morale (joués par Eastwood ou Lee Van Cleef), ceux des westerns de Tarantino sont devenus des figures de la régulation sociale.

John Ruth, c’est l’ordre de la cité ; dès les premières minutes du film il affirme un principe : à l’inverse de Tigrero (Klaus Kinski), le « méchant » du Grand Silence de Corbucci, il tient à garder ses proies vivantes ; Même si rapporter un cadavre lui rapporterait la même somme et serait moins dangereux, il argumente qu’au moins, il laisse à un « vrai » bourreau l’exercice de sa charge. Bref, c’est lui qui veut garantir à chacun sa place et son métier. Quant à Marquis Warren, c’est le juste ; joué par l’acteur préféré du réalisateur, l’ancien soldat yankee, reconverti en chasseur de primes est certes un sadique mais il se venge des blancs et de l’esclavage. Sa vengeance est rendue sinon morale, acceptable. Mi-flics, mi-voyous, les chasseurs de primes apparaissent plus sincères, plus honnêtes que les autres dont on ne sait jamais quels sont les buts réels. Ouvertement cupides, ils sont donc moins suspects, et surtout, à défaut d’être vraiment intelligents, moins stupides que ceux auxquels ils font face.

Ils sont les yankees capitalistes en qui la morale de businessman l’a emporté sur la mentalité raciste et sécessionniste des propriétaires terriens. Préoccupé par la question raciale aujourd’hui aux Etats-Unis, Tarantino suggère l’idée banale que l’argent permet de passer par-dessus les haines et les rancœurs que cultive chacun en son for intérieur. C’est « La Sagesse de l’Argent » dirait Pascal Bruckner, l’un de nos essayistes malins. Pour que les affaires tournent, il faut que l’Etat fédéral tourne, qu’il y ait des shérifs pour les payer, des bourreaux pour tuer les condamnés. Les héros de Tarantino incarnent l’Amérique yankee, qui grâce à l’argent part à l’assaut du monde. C’est un instrument de pacification qui peut réunir un black assassin et le fils d’un renégat sudiste. Une certaine idée de l’Amérique capitaliste qu’on pourrait traduire, dans une version trash de la main invisible d’Adam Smith : Rapaces de tous les pays, unissez-vous !

Les 8 Salopards, pour lucide qu’il soit sur notre monde, est un film parfaitement déprimant. Souvent ennuyeux, en plus il finit mal. Normal

Agrandissement : Illustration 3

quand vous mettez huit salopards ensemble … L’ambition stroheimienne du film, rempli de rapaces tyrannisés par des pulsions perverses, échoue sur le manque d’imagination et un second degré maladif. Ce qui nous fait dire que le monde est non seulement uberisé mais il est aussi tarentiniais à force de ne pas vouloir se prendre au sérieux et de saccager toutes les émotions dans la parodie ou dans le ludique.

Ni assez intelligent, ni suffisamment drôle, c’est un film qu’on oubliera vite. Peut-être on se souviendra de la scène où Daisy Domergue – magnifique Jennifer Jason Leigh qui pète les plombs de film en film, toujours aussi belle et séduisante en redneck trash, édentée, jobarde et crado - s’empare d’une gratte et se met à chanter : elle impose le seul moment d’émotion du film : Une expérience « Existenzielle », nous transportant, le temps d’une chanson, dans un univers parallèle. Et là, interrompant un instant tout ce stérile bavardage, un ange passe.

Guillaume Goujet