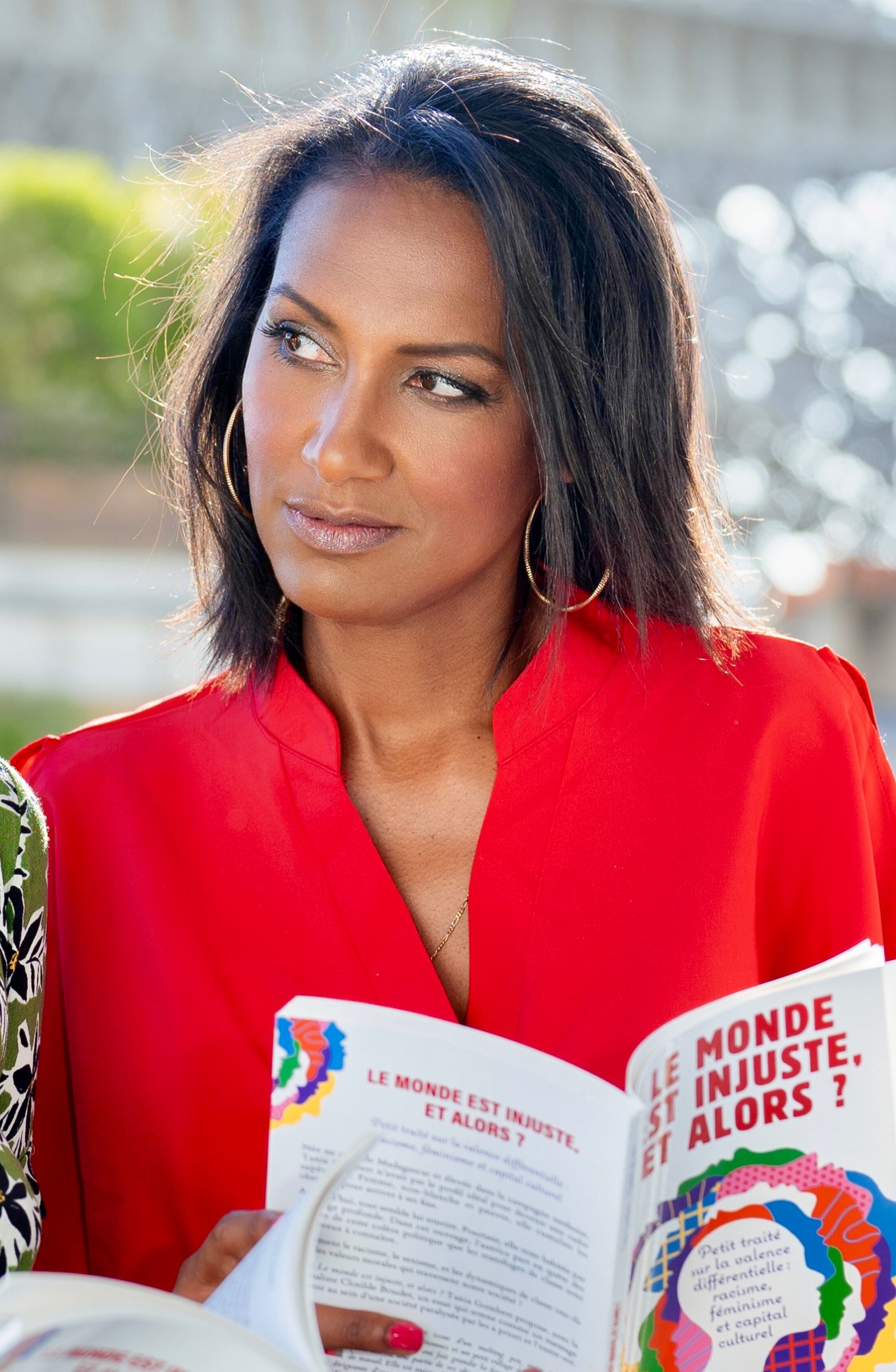

Agrandissement : Illustration 1

Quand j'ai partagé mon parcours, que ce soit sur scène lors de mon TEDx ou dans mon livre « Le monde est injuste, et alors ? », j'ai parlé de mes origines modestes – euphémisme – et de ce que j'ai vécu : racisme, sexisme, condescendance, blessures. Je savais que m’exposer attiserait la critique. Je m'y attendais, bien sûr. Ce flot de messages violents et blessants, je l'ai vu venir. Pourtant, cela n'enlève rien à la douleur qu'ils provoquent, ni à la manière dont ils cherchent à invalider ce que j'ai vécu. Des messages d’une violence sournoise. On m’a écrit : "Arrête de te victimiser. Tu as tout : beauté, intelligence, soutien., santé … De quoi te plains-tu ? Ce que tu as vécu, ce n’est rien. C’est une honte. Arrête de te regarder le nombril !"

Voilà, on balaie ce que j'ai ressenti, comme si cela n'avait pas d'importance. On accuse, on minimise.

Alors soyons clairs : je parle parce que j’ai aujourd’hui la force de le faire. Parce que j’en ai la possibilité. Mais cette force n’efface pas les fissures, ni les blessures qui demeurent. Et qui êtes-vous pour me dire que cela ne compte pas ? Pour me dire que je "me victimise" avec ce ton condescendant et ce regard distant ?

C’est une histoire parmi tant d’autres. Chaque jour, des femmes dénoncent des violences – harcèlement, viols – et on leur rétorque qu'elles l’ont bien cherché. Et maintenant, elles se plaignent ?

C’est ainsi que la société retourne les rôles, réduisant au silence celles et ceux qui partager leurs ressentis, leurs parcours, leurs vécus des discriminations. Derrière ce terme, "victimisation", se cache une arme redoutable, une stratégie pour maintenir les oppressions en place. Au lieu de comprendre, on culpabilise. Au lieu d’écouter, on humilie.

Ici, il n’est pas question de théories ou de concepts abstraits. Il est question de réalités concrètes, d'émotions brutes, de récits étouffés. Parce qu’il est temps de renverser cette rhétorique qui étouffe, et de donner la parole à ceux qui, trop souvent, ont été contraints au silence.

La psychologie de la victimisation : Culpabiliser pour mieux taire

Le terme "victimisation" est devenu une arme rhétorique redoutable. Son objectif ? Retourner la culpabilité, inverser les rôles, transformer la victime en responsable de son propre malheur. C'est une manipulation subtile mais efficace : en accusant quelqu’un de se poser en victime, on minimise sa souffrance et on lui impose, implicitement, la responsabilité de ce qu’il a subi. Ce mécanisme pervers repose sur une inversion des rôles qui permet de maintenir les inégalités et d’étouffer les voix dissidentes.

La psychologie derrière cette tactique est bien documentée. Les théories sociologiques et psychologiques montrent que qualifier quelqu'un de "victime" ou l'accuser de "se victimiser" joue sur le sentiment de honte. Au lieu de reconnaître la légitimité de la douleur, cette rhétorique suggère que cette souffrance est, au fond, auto-infligée. Cela crée un double fardeau : non seulement l'individu subit une injustice, mais il doit également justifier qu’il a le droit de se plaindre, de dénoncer cette injustice. C'est une façon d’étouffer la révolte avant même qu’elle n’ait commencé, de détourner l’attention des véritables causes de l’oppression.

On le voit dans des exemples récents. Prenons les femmes qui dénoncent le harcèlement ou les violences sexuelles. Trop souvent, au lieu d'être entendues, elles sont accusées de "se poser en victimes". Leurs récits sont alors déformés : elles deviennent, dans les yeux de leurs agresseurs ou de la société, des femmes qui "cherchent à attirer l'attention" ou qui "exagèrent" ce qu'elles ont subi. Même chose pour les luttes contre le racisme. Les personnes racisées qui dénoncent les discriminations qu’elles subissent sont fréquemment accusées de "se victimiser", comme si pointer du doigt les injustices qu’elles vivent quotidiennement était un caprice, une demande de reconnaissance excessive.

Cette rhétorique est puissante, car elle permet de maintenir le statu quo. Accuser quelqu’un de se victimiser, c’est refuser de regarder en face les injustices qu’il dénonce. C’est une manière d’éviter de remettre en question des structures de pouvoir et de privilèges profondément ancrées. Cette stratégie protège ceux qui sont en position de force en réduisant au silence ceux qui, pourtant, ont le plus besoin d’être entendus. Il y a aussi une peur sous-jacente : celle de voir s’effondrer des certitudes confortables, de devoir admettre que le monde est plus inégal, plus injuste que ce que l’on voudrait croire.

En fin de compte, cette tactique rhétorique est une façon de dire : "Ne fais pas de vagues." C’est une injonction à rester silencieux, à accepter l’injustice sans la remettre en question. Mais c’est aussi une forme de violence, une violence invisible, qui s’ajoute à celle, bien réelle, déjà subie par les victimes.

Victimisation ou courage ? Quand dénoncer devient un acte héroïque

Dans la société actuelle, dénoncer une injustice est souvent perçu à tort comme un acte de faiblesse, un signe d'apitoiement sur soi-même. "Elle se victimise" ou "il cherche la pitié", entend-on souvent. Pourtant, oser élever la voix face à une oppression, à une discrimination, ou à une violence, est tout sauf un signe de faiblesse. C'est un geste de courage, un acte de résistance face à un système qui refuse d'entendre, de voir, et encore moins de reconnaître les torts infligés.

Il y a un paradoxe saisissant : dans une société qui prône la liberté d'expression et l'émancipation individuelle, dénoncer une injustice est systématiquement perçu comme un acte perturbateur. On préfère qualifier ceux qui parlent de "victimes" pour les discréditer. En réalité, cela demande une force colossale. Il faut du courage pour revivre ses blessures, pour les exposer au grand jour, pour risquer d'être jugé, incompris ou ignoré.

Prenons les exemples du mouvement #MeToo, où des milliers de femmes ont pris la parole pour dénoncer des abus sexuels souvent passés sous silence pendant des années. À (quasi) chaque fois, ces femmes sont accusées de "se victimiser", comme si le simple fait de dénoncer une violence subie était un caprice, une plainte déraisonnable. Ce dénigrement, cette accusation constante de victimisation, est une manière de détourner l’attention, de masquer la gravité des faits et d’empêcher un véritable débat sur les inégalités. Il en aura fallu des dénonciations, des mouvements de masse, pour qu'elles puissent être entendues mais parfois les décisions de justice me paraissent aberrantes...

Mais il est impératif de rétablir la vérité. Dénoncer une injustice, ce n’est pas se poser en victime, c’est affronter un système qui refuse de changer. C’est refuser de se taire face à ce qui est immoral, illégal, inhumain. C’est faire preuve d’une bravoure rare, car cela implique de remettre en question l’ordre établi, d’affronter la critique, voire la haine, et de faire face à l’inertie collective.

La vérité, c’est que ce sont ces voix-là, celles qui osent briser le silence, qui permettent aux sociétés d’évoluer. Les actes de dénonciation sont des actes héroïques. Ils sont la preuve d’une volonté farouche de voir les choses changer, même si cela signifie devoir endurer un torrent de critiques ou de moqueries. En remettant le courage au centre du débat, on honore ces individus qui refusent de plier face à l’injustice. Parce qu’en fin de compte, dénoncer, c’est espérer un monde meilleur, plus juste, plus humain. Et cela, personne ne devrait l’oublier.

L’instrumentalisation du terme « victimisation » : une stratégie pour maintenir les inégalités

Le terme "victimisation" n'est pas seulement une arme rhétorique individuelle. Il est déployé bien au-delà des interactions personnelles, devenant un véritable outil politique. En le brandissant, on parvient à décrédibiliser des mouvements entiers qui luttent pour la justice, en les ramenant à une posture de plainte ou de fragilité. Cet usage est stratégique : il vise à étouffer les voix qui réclament un changement, à éviter de remettre en cause les structures inégalitaires en place. Cela permet de maintenir un statu quo confortable pour ceux qui en bénéficient, tout en marginalisant les revendications légitimes de ceux qui subissent les injustices.

Dans le débat public, les exemples ne manquent pas. Prenons le cas des familles des victimes de violences policières. Chaque fois qu'elles réclament justice, on les accuse souvent de "se victimiser", d’exagérer la gravité des faits ou de politiser une situation. Cette accusation détourne l’attention du véritable problème : les violences systémiques, institutionnelles, et l'absence de réelle responsabilité. Plutôt que d’entendre leur souffrance et de prendre des mesures concrètes, la société les renvoie à une place d’éternels plaignants, invalidant ainsi leur expérience et leur quête de justice.

Les mouvements sociaux sont également la cible privilégiée de cette stratégie. Le mouvement Black Lives Matter, par exemple, a souvent été accusé, dans certains médias, de se livrer à une "victimisation collective". Or, en minimisant les violences policières ou le racisme structurel qu'il dénonce, cette accusation détourne le regard de la véritable demande : l’égalité et la dignité humaine. Cette stratégie, qui vise à réduire un mouvement à une simple expression de "victimisation", permet d’éviter la remise en cause de privilèges et d’inégalités profondément ancrées dans la société.

Les conséquences de cette instrumentalisation sont dramatiques. Accuser un groupe de "se victimiser" empêche toute avancée réelle. Cela paralyse les débats et renforce l’immobilisme. En dénigrant les luttes sociales, on dissuade d’autres personnes de s’engager, par peur d’être elles aussi taxées de victimisation. Cela isole les voix dissidentes, les maintient dans une posture d'impuissance, et empêche la société de progresser vers plus de justice et d’équité.

Ce processus de culpabilisation est profondément toxique. Il crée une culture où les victimes sont contraintes de se taire pour ne pas être jugées. Il déresponsabilise les coupables, et il entretient un système qui refuse de voir ses propres failles. Finalement, cette instrumentalisation du terme "victimisation" devient une forme d’oppression supplémentaire, une violence invisible qui vient s’ajouter à la douleur déjà bien réelle des injustices. C’est ainsi que l’on maintient les inégalités : en réduisant au silence celles et ceux qui les dénoncent.

Du droit de dire : Pourquoi parler d’injustice n’est pas se victimiser

Accuser une personne de "se victimiser" est une façon sournoise de la faire taire. C’est une rhétorique de silence, une technique qui sert à détourner l’attention des injustices qu’elle dénonce. Plutôt que d’affronter les vérités dérangeantes, cette accusation permet de discréditer la personne et d’éviter un débat de fond. On réduit ainsi sa parole à une plainte égoïste, presque infantile, qui ne mérite ni écoute, ni considération.

Ce mécanisme est malheureusement omniprésent, et ses cibles sont multiples. Prenons les mouvements LGBTQIA+ qui se battent pour l’égalité des droits. Combien de fois ces militants et militantes ont-ils été accusés de se poser en victimes ? Combien de fois leur combat pour la reconnaissance de leur dignité humaine a-t-il été réduit à une "crise d’identité", un "caprice", ou encore une exagération ? L'accusation de victimisation permet à ceux qui s’y opposent de ne pas aborder les vrais enjeux : le droit de vivre librement, en sécurité, sans crainte d’oppression ou de violence.

De même, dans les luttes antiracistes, cette rhétorique fait des ravages. Ceux qui dénoncent le racisme structurel, les discriminations et la violence d’État sont systématiquement accusés de "se victimiser". Comme si parler du racisme était un crime plus grave que le racisme lui-même. On préfère les réduire au silence en les qualifiant de "pleurnichards", d’"éternels insatisfaits", plutôt que de se confronter à la réalité amère des inégalités raciales. Et cela ne se limite pas à des individus : ce sont des communautés entières qui se voient imposer ce silence.

Même les voix qui alertent sur l’urgence climatique sont accusées de "se victimiser". Les activistes, souvent jeunes, qui réclament des actions concrètes pour sauver la planète, sont régulièrement taxés d’alarmisme, d'exagération, voire de "victimisation climatique". Leur appel à l’action est perçu comme un discours de panique, et non comme une urgence réelle. Cette accusation permet de minimiser les faits, d’esquiver le débat, et de préserver les intérêts économiques et politiques qui profitent du statu quo.

Il est donc urgent de réhabiliter le discours des victimes. Dénoncer une injustice n’est pas une posture de faiblesse, ni un geste égoïste. C’est un droit fondamental. C’est l’expression même de la dignité humaine, celle qui refuse de se soumettre à l’oppression, qui refuse d’accepter l’inacceptable. Parler de ses blessures, de ses souffrances, c’est oser dire que le monde doit changer. C’est exiger que l’on reconnaisse ce qui a été infligé et que justice soit rendue.

Rendre la parole aux victimes, c’est rendre la justice à celles et ceux qui en ont été privés. C’est aussi reconnaître leur courage. Car il en faut, du courage, pour dénoncer des discriminations, pour dire que les choses ne vont pas bien, pour affronter une société qui préfère souvent fermer les yeux. En réhabilitant ces voix, nous réhabilitons aussi notre capacité à entendre, à écouter, et à agir. Parce que chaque récit d’injustice est un appel à un monde plus juste, et personne ne devrait être réduit au silence pour avoir osé le dire.

Au fur et à mesure que nous nous réparons, que nous tentons de souder les fractures avec des matériaux qui ne sont pas d’origine, quelque chose change en nous. Comme l’objet brisé dans l’art du kintsugi, plus nous sommes cassé·e·s, moins nous ressemblons à ce que nous étions au départ. En nous réparant, nous devenons différent·e·s, peut-être même plus beau·elle à certains égards. Mais est-ce que ces quelques grammes d’or, qui recouvrent nos blessures, nous donnent réellement plus de valeur ?

"Si on le casse encore et encore, qu’on le répare encore et encore avec de l’or, il finira par en être couvert et là, oui, il aura financièrement plus de valeur qu’à l’origine… Mais qu’en est-il de sa valeur originelle ? Les blessures et les humiliations qu’on encaisse, qu’on surpasse, nous altèrent pour toujours. C’est incommensurable parfois. Tout cela nous rend-il vraiment plus fort·e, vraiment plus beau·elle ?"

Extrait de Le monde est injuste, et alors ?

Ces blessures, ces humiliations que l’on encaisse et que l’on dépasse, nous transforment profondément. Pourtant, les nommer n’est pas un acte de faiblesse ou une tentative de se poser en victime. Demander que l'injustice soit reconnue, c’est un premier pas essentiel vers la guérison pour celles et ceux qui en souffrent. Reconnaître une souffrance, c’est lui donner un espace pour exister, pour être vue, entendue, et pour commencer à la surmonter. Mais trop souvent, cette demande est réinterprétée, minimisée, et rejetée sous le terme de "victimisation", stigmatisant ainsi les victimes elles-mêmes.

Parler de ses blessures n'est pas une quête de pitié, mais un appel à la reconnaissance d'une réalité. C'est dire : "Oui, cela m'a brisé·e, et cela mérite d’être reconnu." Et cette reconnaissance, loin de nous enfermer dans un statut de victime, est un acte de réparation, un premier pas vers une guérison plus profonde. Le vrai courage réside dans ce geste.