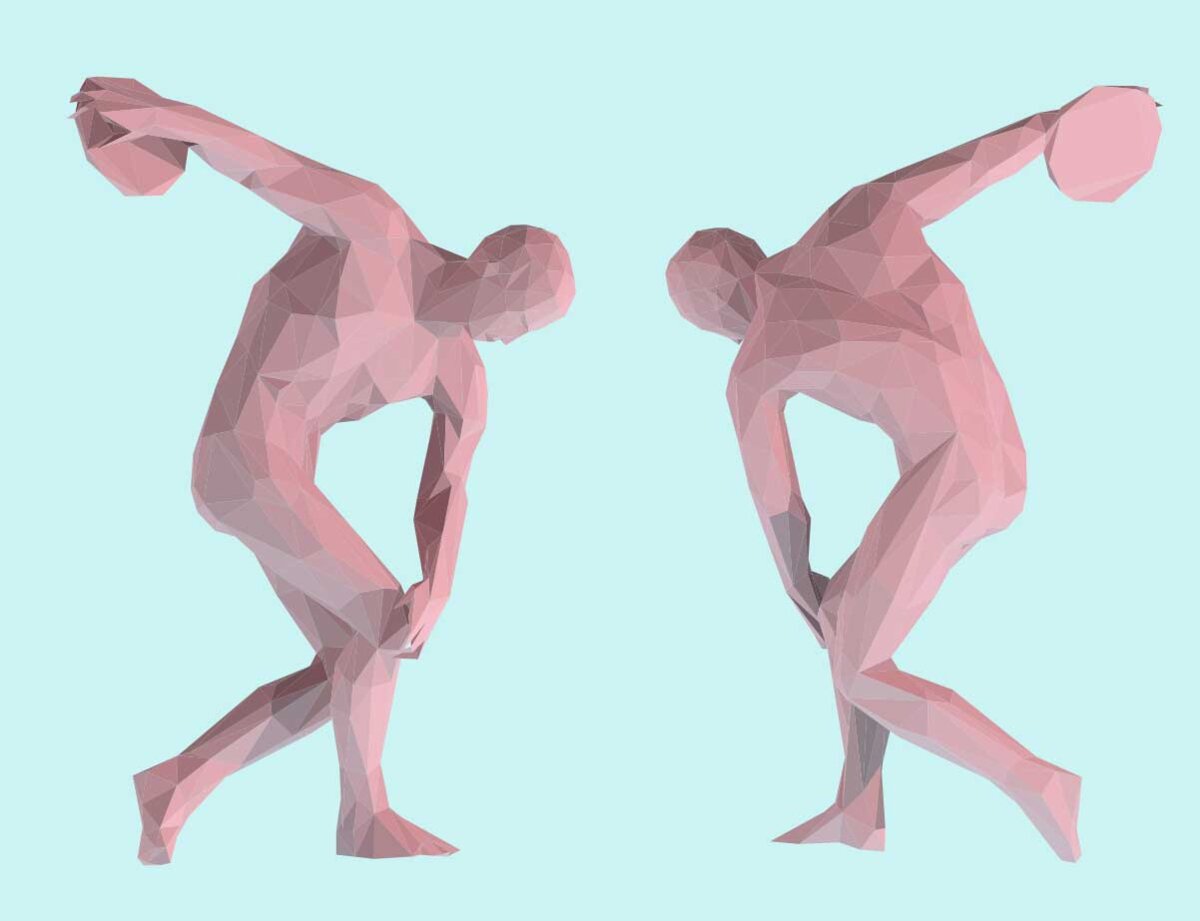

Agrandissement : Illustration 1

Le sport prend une place considérable dans notre vie. Puisqu'on l’assimile souvent au mouvement, à la condition physique, il s’impose stricto sensu dans toutes les sphères liées à notre condition humaine. Mais bien qu’omniprésent, il existe une confusion autour de sa terminologie et du sens qu’on lui donne. En réalité, s’interroger sur sa nature est légitime puisque le sport est une pratique qui, en soi, évolue et se métamorphose continûment. Existe-il donc des assemblages, des combinaisons, des mutations de cette occupation figurant au premier plan de notre existence ?

Le sport, son origine et son rapprochement avec l’art

Il serait vain de vouloir identifier la genèse du sport étant donné que le phénomène existe depuis la nuit des temps. Certes, le sport dit « moderne » avec son lot de règles, d’épreuves, ces modèles, sa codification est bien née en Angleterre sous l'époque victorienne mais l’exercice physique débarrassée de ses notions performatives existait déjà sous l'Égypte ancienne, et même, si l’on creuse un peu, dans ses prémisses, à l’époque primitive[1]. Si l'on part donc du principe que les étirements, les échauffements et les petites actions du corps sont les préalables du sport alors il n’est pas insensé de croire que ce dernier — entendu au sens plus large d’une activité — existe depuis notre apparition sur terre. Pour aller plus loin, ce que l’on qualifie comme la « gymnastique » est, pour certains chercheurs, une constante culturelle intemporelle qui dériverait de la danse rituelle. Ce cas particulier montre à quel point l’origine d’une discipline est indécise. C’est également ce point de vue qui nous permet d’établir l’existence de rapprochements indirects, de liens qui unissent le sport à l’art. Cette communion identifiée rend complexe, en tout état de cause, la distinction entre le sport et l'art ; les frontières entre ces domaines n'étant pas figées. Un pas dans l'action physique, un autre dans la représentation symbolique. On remarque d'ailleurs la même effervescence, la même exaltation du public. La narration, également, semble identique avec tous les drames et rebondissements qui ponctuent d’une part, les compétitions sur le terrain et de l’autre, les représentations sur scène. Une même mécanique reproductible se met ainsi en marche si bien qu’il est parfois impossible de les dissocier complètement. Tout indique alors que le sport peut être considéré comme de l'art et vice versa.

Les mutants du sport : La danse revisitée

Certains sports s'apparentent très nettement à de l'art vivant. Il suffit d'assister à une compétition de natation synchronisée pour s'en rendre compte. Cette discipline intègre tous les composants de la danse, à savoir : le rythme, la souplesse, les séquences ou les numéros, la chorégraphie et la construction de figures. Les nageuses, de la même manière que les danseuses, s'apprêtent avant d’entrer sur scène. Le staff, tout comme le chorégraphe, accorde la même importance au stylisme — les maillots de bain étant dessinés pour l'occasion, le maquillage et la coiffe spécialement étudiés afin que nos naïades modernes soient attrayantes dans l’eau. Le décor et les jeux de lumière, à l’inverse des ballets contemporains, sont plutôt élémentaires : un simple bassin baigné dans sa lumière naturelle fait office de cadre de représentation. Deux visions non pas opposées mais différemment orientées : l’une vers l’eau et l’autre vers la terre. Le principe reste en fait le même : en témoigne les enchaînements essentiellement constitués de portées comme dans la danse classique — excepté que dans la discipline dite « sportive », il n'y a pas de prise au sol. En définitive, ce qui différencie la natation synchronisée de la danse et, plus largement de l’art, réside dans la notation délivrée par un jury qualifié pour estimer la prestation technique et l'impression artistique ; ce dernier étant un critère très aléatoire. Et quand le verdict de ces « juges » experts en la matière tombe, on acquiesce étrangement sans mot dire.

Dans les sports aquatiques, on pourrait également citer le plongeon qui intègre à son tour des excroissances de figures traditionnelles issues de la danse classique comme l’exécution de saltos ou de vrilles. Les épreuves de saut, que l'on retrouve par ailleurs dans les disciplines du trampoline et de la gymnastique sont également évaluées selon certains critères artistiques. Finalement, ce qui distingue a minima tous ces sports de l’art pur, c'est la constante approbation des professionnels du milieu à rebours des arts majeurs, détachés d’une quelconque appréciation, d’un quelconque arbitrage.

Autre cas qui saute aux yeux : le patinage artistique, qui n'est autre qu'une danse pratiquée seul ou à deux avec des patins à glace. Ici encore, on relève les mêmes attitudes, les mêmes portées, les mêmes sauts. La seule originalité vient de la surface, la glace, particulièrement difficile à apprivoiser. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir d’anciens patineurs professionnels devenir les véritables vedettes de shows populaires comme le célèbre Holiday on Ice.

Un autre sport aujourd’hui en plein essor et qui s’enchevêtre dans l'expression artistique est le football freestyle. Il s'agit d'une discipline qui consiste à réaliser des figures et des exercices d’adresse avec un ballon de football. Les freestylers se servent du jonglage — lui-même difficile à définir : est-ce un jeu, un sport ? — et de l’art de la pantomime pour ajouter de la féérie à leurs numéros.

Dans la même logique, évoquons désormais le cas du breakdance. Depuis les années 90, de nombreuses compétitions sont organisées à travers le monde pour désigner le ou les meilleurs danseurs dans leur catégorie. Des danseurs, « breakdancers », venus seuls ou en équipe dans des crews, s'affrontent au cours de battles devant un jury spécial qui élira le ou les vainqueurs. Beaucoup de promoteurs, remarquant l'engouement pour cette nouvelle forme de danse née dans la rue, ont planifié de grands shows, comme on peut le voir avec les éditions du Battle pro au Théâtre du Châtelet à Paris, dans ce lieu généralement consacré à la danse ou au théâtre contemporain. Une fois de plus, signe de son ambiguïté, le breakdance va devenir une nouvelle épreuve aux Jeux olympiques de 2024. Le breakdance est-il donc une danse ou un sport ? Le débat reste ouvert.

Le sport théâtralisé

Après la danse ou les arts du cirque, une autre association se distingue avec le théâtre — et donc plus largement le spectacle. Cette union peut également enrichir les possibilités de la discipline sportive concernée.

Il me semble indispensable de parler ici du catch, une des fusions les plus ostensibles entre le sport (la lutte) et le théâtre, avec toutes ces mises en scène exubérantes, ces drames scénarisées, ces costumes conçus pour répondre aux rôles attribués. La narration écrite à l'avance et les ressorts émotionnels inclus dans le script sont presque plus importants que les qualités athlétiques intrinsèques.

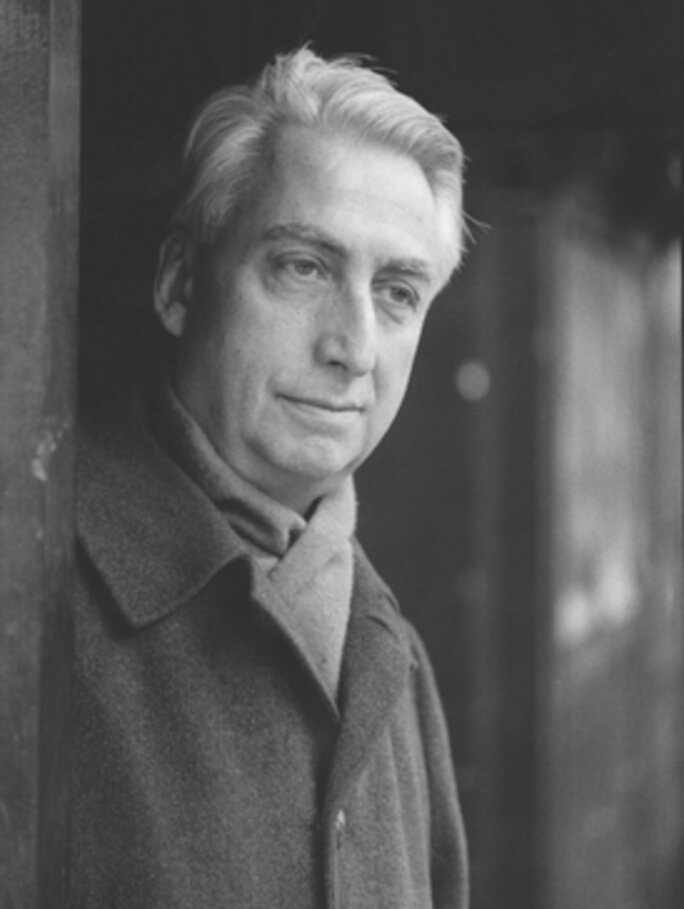

Roland Barthes, dans son célèbre ouvrage Mythologies, en parle comme d'un « spectacle excessif » propre à la pantomime : « Le catch, dit-il, est surtout chargé de mimer, c'est un concept purement moral »[2]. Barthes, sur ce point, n’a que partiellement raison. Certes le côté théâtral prévaut, personne ne peut le nier, mais on ne peut pas totalement écarter la dimension sportive inhérente à cette activité située dans un entre-deux. Car si les combats sont bien programmés à l'avance, toutes les manœuvres, les cascades, les projections, les coups, sont inlassablement répétés par l'acteur/athlète en amont à l’entraînement. La dimension physique n’est donc pas si négligeable. Il n’est d'ailleurs pas certain qu’un comédien issu d’une troupe de théâtre classique et passant ses journées à répéter les vers du Phèdre de Racine puisse devenir un bon catcheur.

Agrandissement : Illustration 3

L'équipe de basket-ball des Harlem Globetrotters, bien connu pour nombreuses facéties sur le terrain a, au cours de son histoire, peu à peu délaissé les compétitions, pour se consacrer exclusivement à des exhibitions placées sous le signe du burlesque. Les joueurs de l'équipe enchaînent des figures déjantées, des dunks et des passes spectaculaires devant un public venu non pas pour l'amour du jeu mais pour l'amour du spectacle. Dans cette pièce comico-sportive, ces sportifs/acteurs multiplient les clowneries, interagissent avec les spectateurs, tentent d'établir des records et se permettent même, pour plus de magie, d’inventer de nouvelles règles cocasses comme celle du tir à 4 points à 9 mètres. Cette imbrication sport/spectacle atteindra son point culminant lors de l’association de l’équipe à la troupe musicale « STOMP », pour les 90 ans de la formation. Dans la vidéo de présentation, on s’amuse à voir ces joyeux drilles s’adonner à leur pratique sur une musique cadencée. Le brassage entre le sport et la musique est particulièrement envoûtant avec tous ces rebonds et ces passes qui s’enchaînent au rythme des percussions. C'est une récupération en bonne et due forme du sport à des fins musicales. Cette nouvelle manière de divertir participent pleinement à l'entrée du sport dans les rangs de l'art et du spectacle. On pourrait d’ailleurs citer d’autres exemples flagrants comme les exhibitions de tennis au cours desquels d'anciennes gloires du jeu comme Ilie Nastase ou Mansour Barami, assurent le spectacle en excellant dans les pitreries en tout genre.

Propagation des alliances dans le sport

Notons que d’autres nouveaux sports issus d’une alliance avec l’art sont entrés dans l'épopée olympique avant de disparaître brutalement au vu de leur statut pas toujours très clair et de leur attractivité peu convaincante. Prenons pour exemple le « ballet à ski », une discipline, née dans les années 70, au cours de laquelle les skieurs/danseurs furent jugés sur une chorégraphie accompagnée d’un thème musical avec tout leur attirail (skis, combinaisons), effectuée sur une piste enneigée, dans une lente descente. Même si le ballet à ski n’a pas eu l’audience escomptée, l’idée même d’inventer, d’innover est, à bien des égards, méritante. Tant pis si l’initiative échoue, l’idée est là et l’intention est courageuse.

Pour rebondir sur ce dernier point, on peut se rendre compte à quel point le terrain, la surface, joue un rôle clé dans la création d’une spécialité inédite. En distinguant le terrain/support, l’outillage/accessoire, les codes/règlementations, d’autres hybridations pourraient, à l’avenir, se perpétuer. Grâce à une méthode basée sur le classement, la séparation et la recombinaison structurelle de ces sports, il serait tout à fait concevable d’imaginer de nouvelles disciplines fascinantes. Ce procédé, à appliquer méticuleusement, pourrait ajouter des nuances nouvelles dans la vision du sport en général…

[1] Des chercheurs ont découvert des peintures rupestres avec des représentations d’êtres humains entrain de danser. Une découverte démontrant qu’il existait déjà une volonté de se mouvoir autrement.

[2] Barthes Roland, Mythologies, éd. Seuil, coll. Points, 1957, p. 19.