Agrandissement : Illustration 1

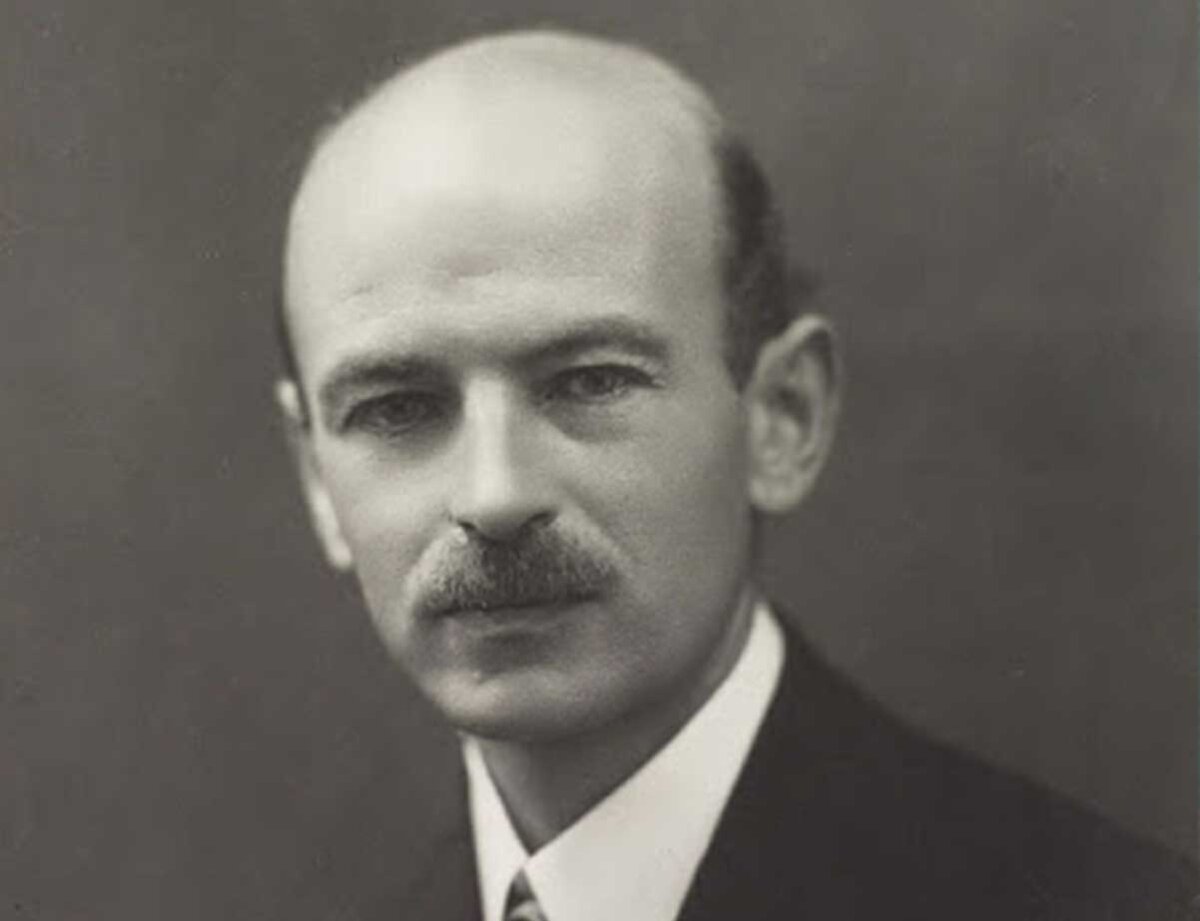

Aussi illégitime que cela puisse paraître, Ribemont-Dessaignes est souvent cité comme un satellite en orbite autour de la constellation dada. Pourtant notre homme relève plus d’un astre qui a su faire briller son théâtre, sa poésie et sa musique comme personne d’autre avant et après lui. Alors pourquoi donc cet esprit fascinant reste-t-il dans les limbes ?

Le peu de ferveur que l'on rencontre à son égard s’explique par plusieurs raisons. D'une part, Ribemont-Dessaignes, modeste non par choix mais de nature, n'était pas le genre de personne à se mettre constamment en avant, laissant le plus souvent son ami, l’énergique Francis Picabia jouer les vedettes dès que l’occasion se présentait. Ce désintérêt total, presque nihiliste de sa réputation, Philippe Soupault nous le confirmera dans son ouvrage Mémoire de l’oubli : « Sa modestie, je devrais même écrire son incurable pudeur, explique en grande partie qu'il n'ait pas attiré l'attention de tous ceux qui étudient l'époque dada, la période surréaliste et l’aventure du Grand Jeu. » [1] Cette élégante réserve ancrée dans une personnalité insaisissable ne l'aura donc pas aidé à atteindre une audience plus large. C’est bien connu : le grand public préfère toujours la verve à la discrétion et les vies aventureuses à celles plus en retenues.

D'autre part et aussi saugrenue que cela puisse paraître, son nom composé, difficile à mémoriser, ne facilite pas la tâche d'une vraie reconnaissance. Avec un nom comme cela, difficile d’être repéré. Le cerveau paresseux est, bien malgré lui, plus apte à se souvenir d’informations visuelles que textuelles… Pourtant, retenez bien son nom, car Georges Ribemont-Dessaignes est non seulement le plus grand protagoniste du théâtre dada mais encore l'unique représentant de sa musique, ce qui lui assure automatiquement une place d’honneur dans la mythologie artistique du début du XXe siècle. Poète, romancier, musicien, rédacteur en chef, metteur en scène, provocateur, il est l’une des pièces maîtresses de cette avant-garde qui imposera l’absurde comme discipline de vie. Fait rare qui mérite d’être souligné, André Breton avouera dans ses Entretiens que « Tzara, Picabia et Ribemont-Dessaignes étaient, au demeurant, les seuls vrais dadas »[2].

Influencé durant sa jeunesse par le style néo-impressionniste en vogue à l'époque, imprégné du Fauvisme et des Nabis, Georges Ribemont-Dessaignes découvre assez tôt le cubisme grâce à son nouvel ami, Raymond Duchamp-Villon, qui, lui, traîne le plus clair de son temps à Puteaux, rue Lemaître, dans l’atelier de son frère aîné, Jacques Villon. Ce refuge et espace de liberté de pensée qui a d’ailleurs été le point de rencontre central du Groupe de Puteaux et de la Section d’or (pour rappel : František Kupka, Albert Gleizes, Marcel Duchamp, Jean Metzinger, Francis Picabia, Fernand Léger et Robert Delaunay) va devenir un point d’ancrage essentiel pour notre insatiable curieux. Probablement marqué par les nombreuses discussions menées avec le plus jeune et brillant des frères, Marcel Duchamp, Georges Ribemont-Dessaignes entrevoit très vite les possibilités offertes par la géométrie non euclidienne et l'espace à quatre dimensions de Lobatchevski. Un nouveau champ d’expérimentation s’ouvre à lui. D’ailleurs, il concèdera volontiers le rôle décisif du futur créateur du ready-made Fontaine : « Je pense que Marcel Duchamp me fut le plus utile et qu’il me permit d’arriver à une complète libération »[3].

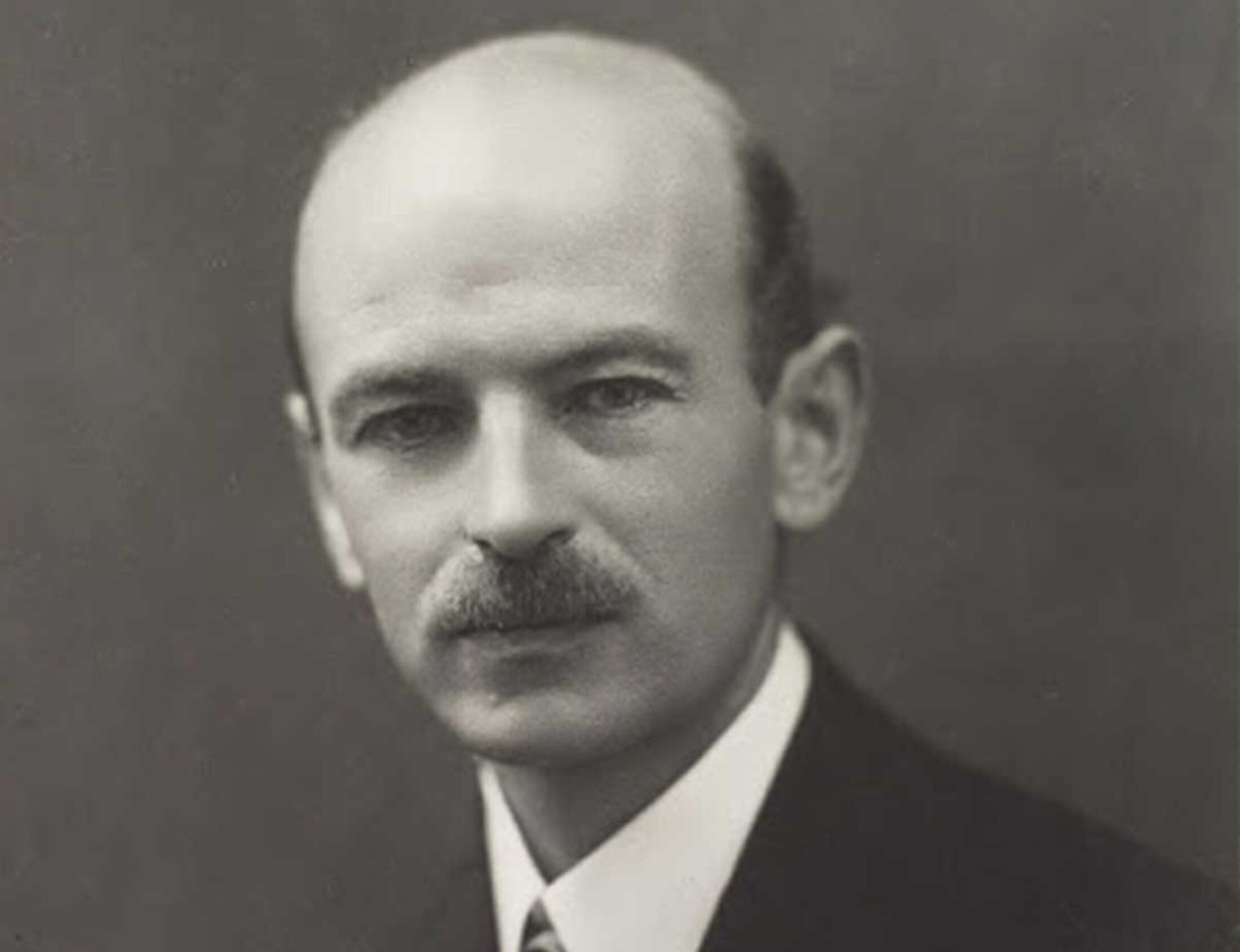

Abandonnant dès lors la vieille peinture ancestrale, obsolète, il fait table rase du passé et commence à élaborer des dessins mécanomorphes, composés de structures mécaniques, dans la lignée de Duchamp et de Picabia[4]. Il compose également ses premiers poèmes inspirés des courants modernistes de l’époque, durant sa mobilisation dans les services de renseignement de la Première Guerre en 1915. Sa poésie, dada avant l’heure, se dote d’une syntaxe tronquée, privée d’un lyrisme boursouflé.

La découverte dada

La grande aventure de Ribemont-Dessaignes commence véritablement avec son entrée dans dada, dont les assauts absurdes aux accents destructeurs et novateurs, débutés à Zurich, vont le marquer profondément. C'est par l'intermédiaire de son ami Francis Picabia qu'il découvre le mouvement : « Picabia, par lettre, me le recommande chaudement (Tzara) en m'apprenant son existence »[5]. L’appartenance à Dada, véritable ovni dans l’ère moderne, s’impose comme une réalité. Il s’engage, séance tenante, dans cette voie débarrassée des obstacles du rationnel et intègre rapidement l’antenne parisienne du groupe. Une liaison heureuse et durable qui lui fera d’ailleurs dire, des années plus tard, dans son livre Déjà jadis : « Il m'apparaît qu'à travers cette suite de révoltes successives et contradictoires, toutes liées pour m'amener à la même libération, ma vie entière est en effet attachée à dada, avant, pendant et après le mot même »[6]. Ribemont-Dessaignes, totalement imprégné de cet esprit frondeur, prend part à toutes les manifestations excentriques du groupe, élevant la voix, attisant le feu du scandale et proclamant la mort de l'art dans la fougue d'une jeunesse que rien ne peut rompre. Ce mélange de puérilité et de radicalité, trait d’union entre le réel et le surnaturel le captive et lui apparaît comme un nouveau moyen de contester la suprématie du milieu des arts et des lettres, infatué de sa mainmise sur la culture. La révolte gronde… La libération totale de l’âme se veut complète : « Détruire ce que vous construisez. Au besoin si vous construisez dada détruira dada »[7], proclame-t-il lors d’une conférence dadaïste à la galerie Povolozky en 1920. Très impliqué, pour ne pas dire omniprésent, et pressé d’anéantir les valeurs de l’antique passé portées aux nues, Ribemont-Dessaignes est inarrêtable. Devenu un agitateur hors-pair, il veut marquer de son empreinte ce coup d’Etat artistique salutaire.

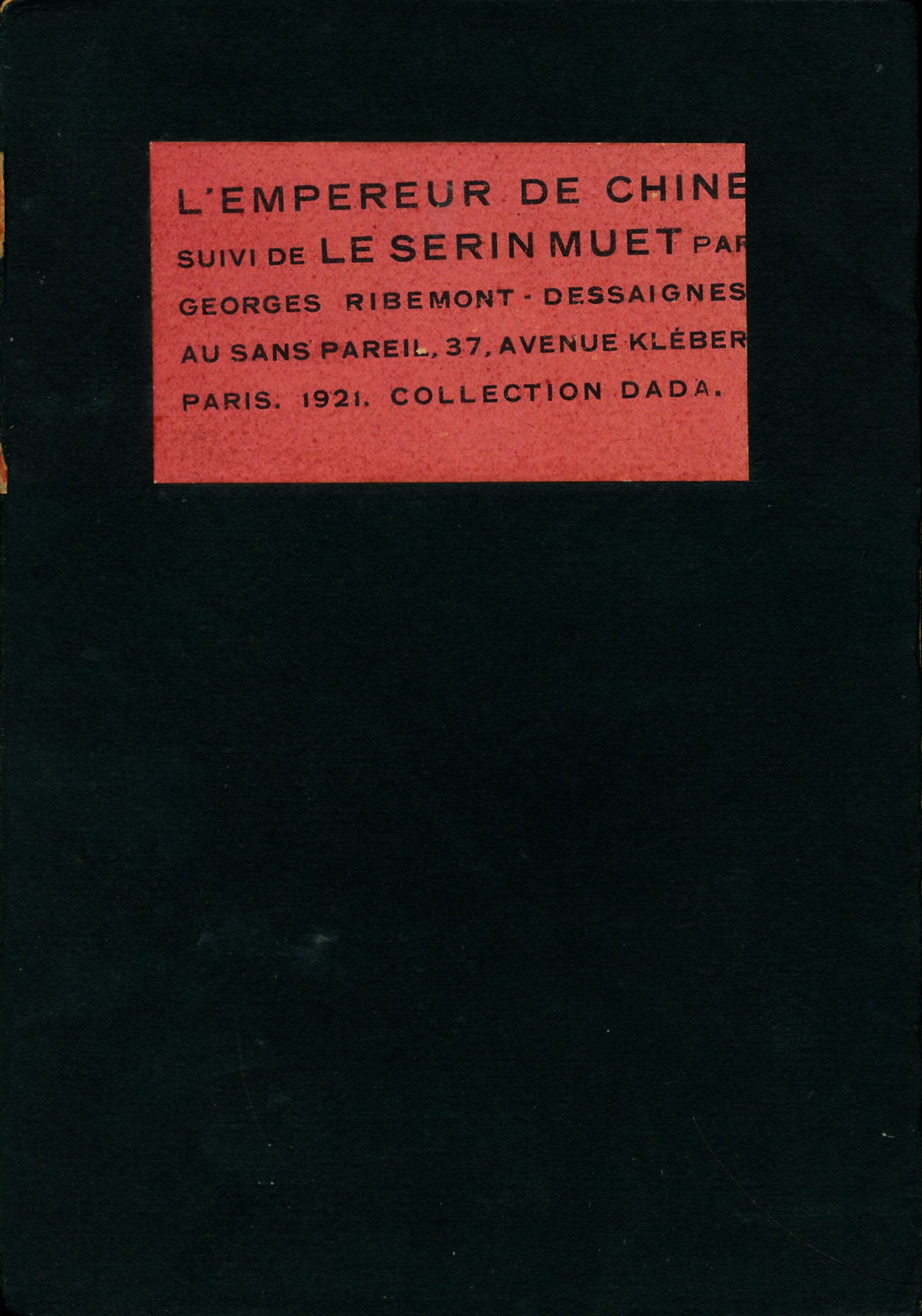

Agrandissement : Illustration 3

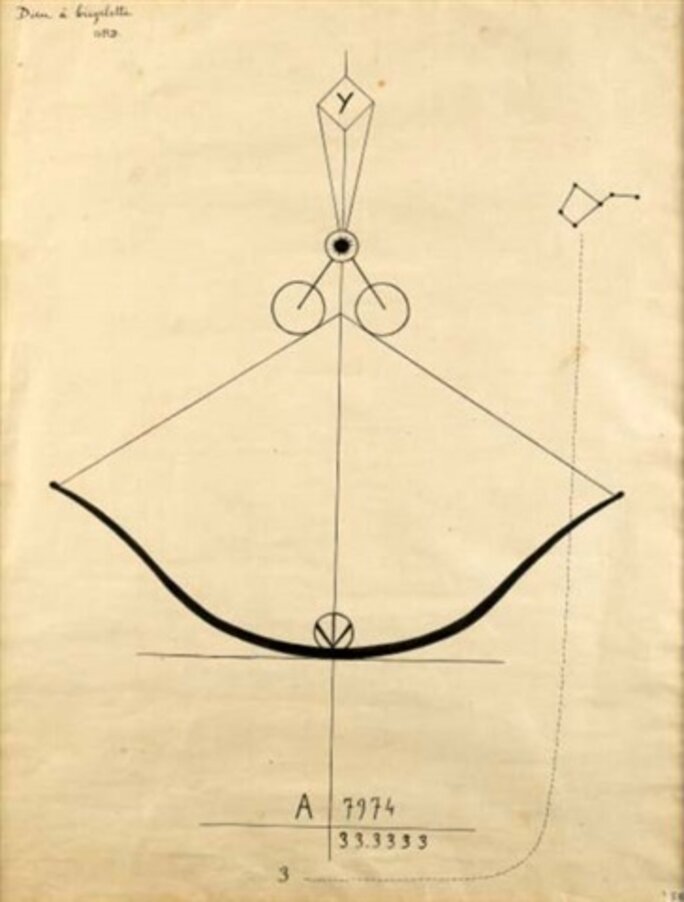

Lors d'une manifestation au théâtre de la maison de l'Œuvre, salle Berlioz, le 27 mars 1920, les spectateurs assistent à une scène un brin particulière : Marguerite Buffet, cousine de Gabrielle Buffet, la femme de Picabia, se met à interpréter le morceau de Ribemont-Dessaignes, Pas de la Chicorée frisée[8]. Notre musicienne — excellente selon certains — se met à jouer des notes de façon aléatoire sur un piano, laissant le hasard guider ses mains, sous l’étroite surveillance de son auteur, sûr de son fait. On imagine l’effet sur le public… Le scandale ne tarde pas éclater et un vacarme inouï mêlé de cris et de sifflets se fait entendre dans la salle. Et c’est ainsi que naît, à Paris, la musique dada… De l'aveu même de son auteur, Ribemont-Dessaignes a bien ajouté une corde à l’arc dada : « Dada aurait ignoré la musique si je n'avais été le seul à la faire participer au mouvement » et encore, « La poursuite de cette formule (l’antimusique) aurait constitué à coup sûr une nouvelle forme d’art musical »[9]. Cette forme insolite de musique jouée au hasard succède au courant bruitiste élaboré par l’italien Luigi Russolo, futuriste de formation…. Au-delà de la musique, Ribemont-Dessaignes s’illustre également dans la représentation des arts vivants. C’est lui qui, véritablement, donne corps au théâtre dada. Sa pièce phare, L’Empereur de Chine, écrit sur les papiers du ministère de la guerre en 1916, lors de sa mobilisation, annonçait déjà la trajectoire dada qu’il allait suivre sans ciller… Toujours au théâtre de l'Œuvre, il dévoile une pièce intitulée Le Serin muet — interprétée par André Breton, Philippe Soupault et Mlle Valère — dans laquelle il rompt avec les cadres du théâtre traditionnel et se moque des conventions qui régissent l'art. Les personnages centraux du Serin Muet, hauts en couleur, sont Barate et Riquet. Sur une scène avec comme seul décor une échelle, ils forment un couple qui parle de politique et de chasse dans un désordre frôlant la folie. Toutes les pièces qui se succèderont telles La Danse frontière ou encore Zizi de Dada — dans lequel le pape y figurait enfermé dans un cercle de craie — vont s’attirer les foudres des critiques et du public. Ces représentations balayent les protocoles figés du théâtre bourgeois et symboliste mais pas seulement… Elles se veulent aussi novatrices en tant qu’elles entendent faire participer le spectateur avec ses cris, ses insultes ou ses rires[10].

Ribemont-Dessaignes est, sans que l’on puisse en douter, l’un des ténors majeurs de ce théâtre aussi bien outrageux qu’illogique.

Agrandissement : Illustration 4

« Ses œuvres ont une incomparable valeur,

remous de lui-même et richesse du soleil »

Dada, sous la tutelle des nouveaux protagonistes parisiens (André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon) inaugure une série d'excursions dans les lieux communs de la géographie urbaine. La première du genre se tient à Saint-Julien-Le-Pauvre le 14 avril 1921, dans les jardins de l’église. Cette visite va permettre, selon nos trublions, de « se rendre compte du progrès humain, des destructeurs possibles et de la nécessité de poursuivre notre action »[12]. En d’autres termes, si l’on résume : détruire les croyances et les convictions qui vont avec… Georges Ribemont-Dessaignes, à cette occasion, s’improvise guide, lisant des pages du Larousse choisies au hasard devant les sculptures et monuments des lieux.

Quelque temps après cette virée singulière, dada entame une nouvelle stratégie. Et celle-ci est particulièrement violente. Elle consiste à mettre en accusation des personnages connus et célébrés. La première cible est toute désignée. Ce sera Maurice Barrès accusé de « crime contre la sûreté de l'esprit ». Et là encore, c’est Ribemont-Dessaignes qui, dans le rôle de « l’accusateur public », dirige ce procès controversé, constitué d’un tribunal fictif, dans une sorte de simulacre de justice. La séance se déroule le 13 mai à la salle des Sociétés savantes. On a pour habitude de dire que ce réquisitoire attisa les premières dissensions au sein du groupe et rien n’est moins faux. En effet, Tzara, hostile dès le début au projet, se montra nonchalant lors de sa participation, jugeant le procès contraire à l'esprit dada des débuts. Et André Breton, promoteur déclaré d’un nouveau modèle, excédé par tant d’indélicatesse, fustigea le comportement du Roumain. Une opposition de style bien marqué. Ces brèves tensions allaient entrouvrir les portes d’une véritable scission[13].

Le surréalisme en scène

Désormais, deux groupes se distinguent au sein de dada. Les pionniers avec Tristan Tzara, Ribemont-Dessaignes, Francis Picabia puis, les nouveaux venus, pleins d’ambition et de nouveaux objectifs en tête : André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon. Alors dans l’impasse, le destin de dada va être scellé avec la publication du Manifeste du surréalisme en 1924. En revendiquant les notions du rêve, du mysticisme et de l'inconscient, influencé par Lautréamont, la dernière-née des avant-gardes artistiques s’éloigne de l’anarchie initiale. Et ce chemin emprunté est, on peut l’imaginer, incompatible avec la position dada.

Solidaire envers ses anciens compagnons de route, Ribemont-Dessaignes suit de près le surréalisme sans en faire directement partie. Car pour lui, c'est bien dada qui, quelques années auparavant, « a assuré la liberté de se servir de n'importe quoi pour faire n'importe quoi »[14]. Et de fait, les répercussions sur le surréalisme sont bien tangibles, en témoigne l’écriture automatique, procédé hérité de l’improvisation dada que l’on retrouve aussi bien dans sa poésie que dans son théâtre.

Agrandissement : Illustration 5

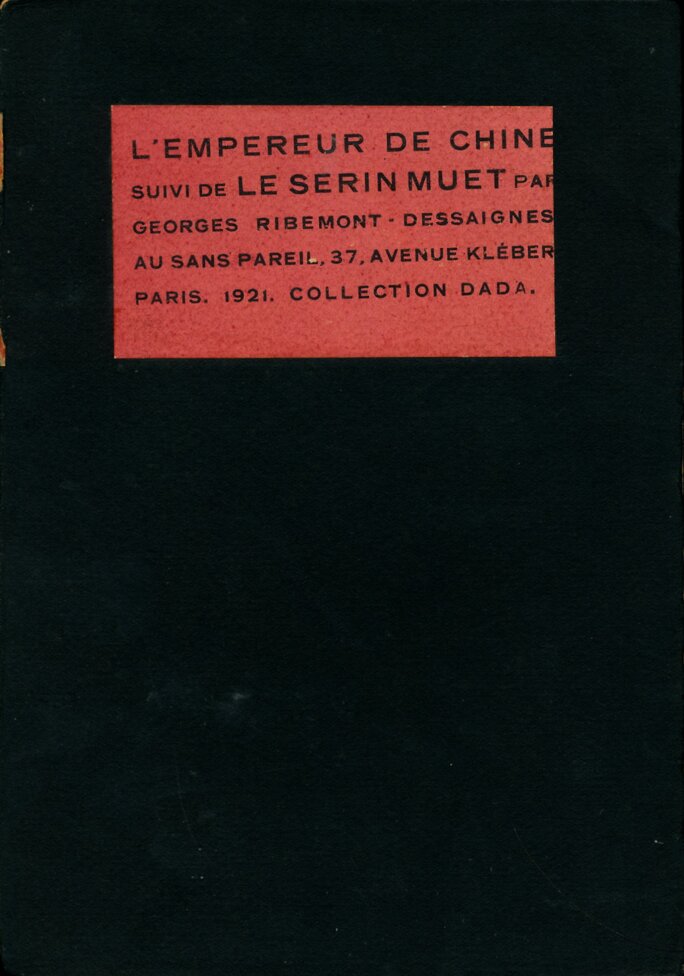

Désormais installé et isolé aux Hoveaux près de Montfort-L’Amaury en raison d'ennuis tant personnels que financiers, Ribemont-Dessaignes continue sans relâche son travail d'écriture. Son œuvre littéraire, dans ces années de solitude, est fertile. Il publie successivement L'Autruche aux yeux bleus et Ariane en 1925, Céleste Hugolin en 1926, le Bar du lendemain, Arc en ciel puis Clara des jours en 1927. Même s'il reste sensible à l’esprit nouveau insufflé par Breton et s’il continue d'assister à la plupart des manifestations surréalistes, il condamne néanmoins la position politique du surréalisme, affilié au communisme et à « Moscou la Gâteuse » comme il le nommera plus tard[15], alors même que dada avait supprimé d'un trait de plume la politique de son programme anti-tout et donc anti-idéologique. C’est en 1929 qu’il finira par rompre définitivement avec le surréalisme, lors de la publication du recueil Un cadavre, ces célèbres pamphlets rédigés par les exclus du surréalisme (Vitrac, Leiris, Prévert, Desnos, Bataille…) et visant le despotisme de Breton qu’ils nomment poliment l’« inquisiteur ». À ce propos, citons la lettre que Ribemont-Dessaignes envoie à André Breton et qui en dit long sur ce qu’il pense : « Je considère que la besogne de soi-disant épuration, de soi-disant mise au point à laquelle vous vous livrez est absolument contre-révolutionnaire »[16]. Notre dada s'élève contre la mauvaise foi, l'orgueil de Breton mais surtout il dénonce une nouvelle fois la sympathie troublante du surréalisme pour le communisme : « Je ne comprends pas comment le fait de jouer sa Staline aux petits pieds, sa Staline de pacotille, (le vrai Staline n’est déjà pas drôle), peut être tentant »[17]. Cette période de mise au point marque aussi son entrée dans la célèbre revue Bifur, en tant que rédacteur en chef. La revue recèle d'éminents correspondants étrangers comme Williams Carlos Williams pour l’Amérique, Boris Pilniak et Einsenstein pour la Russie ou encore James Joyce pour l’Angleterre. Cette nouvelle activité l’expose à de nouvelles responsabilités qui consistent à « être un homme important, beaucoup plus par ce qu’on peut faire pour les autres que par ce qu’on a pu faire soi-même »[18]. Pendant la guerre, Ribemont-Dessaignes, réfugié dans les Hautes-Alpes, reste en contact avec le mouvement de résistance des intellectuels, et attend comme tous le moment de la Libération. Après la fin de ce « noyautage » tragique et « ces années lugubres et pleines de doutes »[19] selon ses mots, Ribemont-Dessaignes poursuit son activité, rédige des poèmes, des romans et contribue à des revues comme les Cahiers du sud et Les Lettres françaises.

Fin de partie

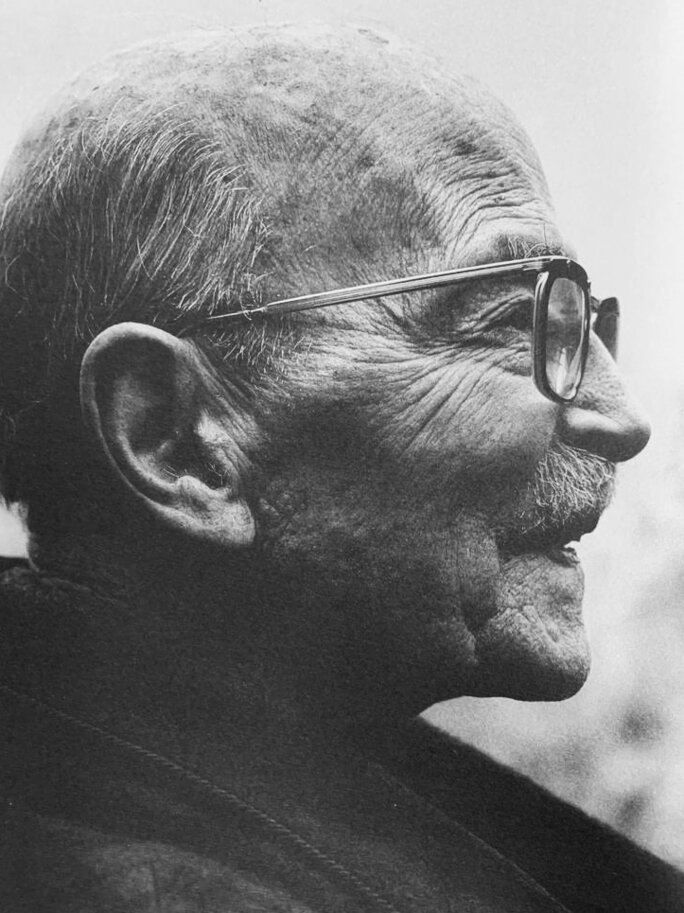

Agrandissement : Illustration 6

L'auteur du Serin Muet et de L'Empereur de Chine, s'établit définitivement à Saint-Jeannet, près de Vence, en 1955. Les dernières années de sa vie appartiennent à une période de « survie sociale ». Il faut gagner sa vie pour vivre alors celui-ci écrit des préfaces et des textes pour des livres et monographies consacrés à ses amis célèbres (Picasso, Braque, Miró, Dubuffet, Joseph Sima). Il participe à des émissions de radio, réalise des entretiens (Matisse, Chagall, Tzara), se consacre au dessin (avec des paysages au graphisme linéaire, réalisés à l’encre de chine), expose quand il le peut (notamment à la Galerie Chaves à Vence), traduit quelques livres (Sonnets de Michel-Ange) puis, enfin, rédige ses mémorables mémoires, Déjà jadis. Le vent a tourné, le monde a changé, l’accélération de nouvelles formes artistiques conjuguées à l’essor des canaux de communication le laisse à l’écart des tendances du moment, malgré l’effort qu’il emploie à poursuivre son œuvre au quotidien. Georges Ribemont-Dessaignes, après une vie prenante, inscrite dans un mouvement agité, s'éteint le 9 juillet 1974 dans le creux de l'arrière-pays niçois. Cet oublié, créateur d'une œuvre considérable et principal acteur de dada mérite de retrouver une place centrale dans l’histoire des lettres et des arts du XXe siècle[20].

« Quand l'homme sera mort d'être homme, le rétroviseur aura une drôle d'histoire à raconter »[21] dira-t-il, considérant non sans ironie sa propre vie. Pour lui donner raison, replongeons-nous dans les archives pour redécouvrir son œuvre et enfin raconter son histoire.

Poème

UN PROMPT TU

Pôle vis

Pied

Ventre banane

Le délivre pour les singes à musique

Et le sang pour l’aquarelle.

Ça fait un beau petit enfant

Est-ce que tu es paralysée

C’est parce que tu es chez le concierge

Rectum adagio

C’est si bon.

Dada, Manifestes, poèmes, articles, projets (1915-1930)

Texte

ARTICHAUDS (extraits)

Il y a aussi quelque chose qu’on ne connaît pas encore : c’est le Dadaïsme dada. Mais Dada a des mamelles jusqu’aux orteils.

Dada doute de tout. On dit : cela aussi est un principe. Non le doute n’est pas in principio, mais quand cela serait, si Dada croit au doute, cela prouverait justement qu’il n’a pas de principe.

Il est intéressant de noter à quels partis appartiennent les sourires d’alliance offerts à Dada. Politique et mariage. Dada a une grosse dot à manger. Mais Dada est difficile à déflorer : la vierge est étroite.

Dada, Manifestes, poèmes, articles, projets (1915-1930)

[1] Soupault Philippe, Mémoire de l’oubli, éd. Lachenal et Ritter, Paris, 1981.

[2] André Breton, dans ses Entretiens, cité par Franck Jotterand, Georges Ribemont-Dessaignes, éd. Pierre Seghers, Paris, 1966.

[3] Jotterand Franck, Georges Ribemont-Dessaignes, éd. Pierre Seghers, Paris, 1966.

[4] La plupart des dessins « mécanistes » qu’il signait de ses initiales GRD ont malheureusement été perdus. Nos musées en ont récupéré quelques-uns même si la plus grande collection reste celle de la galerie Chave, installé à Vence.

[5] Ribemont-Dessaignes Georges, Déjà Jadis, éd. Julliard, Paris, 1958, p. 56.

[6] Idem., p. 64.

[7] Texte Ce qu’il ne faut pas dire sur l’art dans Dada, Manifestes, poèmes, articles, projets (1915-1930), éd. Champ Libre, Paris, 1974, p. 28.

[8] Suivront d’ailleurs d’autres compositions fantasques comme le Nombril interlope, le 26 mai 1920 à la Salle Gaveau, lors du Festival Dada, dans Déjà Jadis, op. cit., p. 73. D’ailleurs, à ce propos, relevons que Ribemont-Dessaignes avait étudié la musique dès sa plus tendre enfance et composait alors des symphonies inspirées de Wagner, Debussy ou encore Ravel.

[9] Ibid., p. 276, dans le chapitre « Libre aussi la musique ».

[10] Dada, Manifestes, poèmes, articles, projets (1915-1930), op. cit., p. 21.

[11] Jotterand Franck, Georges Ribemont-Dessaignes, éd. Pierre Seghers, Paris, 1966, p. 5.

[12] Dans l’Affiche-Manifeste rédigée à l’occasion.

[13] Pour en savoir plus, lire l’article Avant Dada sur mon blog L’Atome de l’art dans le Club de Mediapart.

[14] Déjà Jadis, op. cit., p. 113.

[15] Ibid., p. 114.

[16] Lettre reproduite adressée à A. Breton le 12 mars 1929 dans Ribemont-Dessaignes Georges, Frontières Humaines, éd. Plasma, Paris, 1979, p. 383.

[17] Idem.

[18] Déjà Jadis, op. cit., p. 145.

[19] Ibid., p. 178 et p. 180.

[20] La récente nomination de Jeanne Brun à la tête des collections du Centre Pompidou et autrice d’une thèse sur Ribemont-Dessaignes influera peut-être sur la redécouverte de l’un des membres les plus capitaux et virulents de dada.

[21] Déjà Jadis, op. cit., p. 298.