Agrandissement : Illustration 1

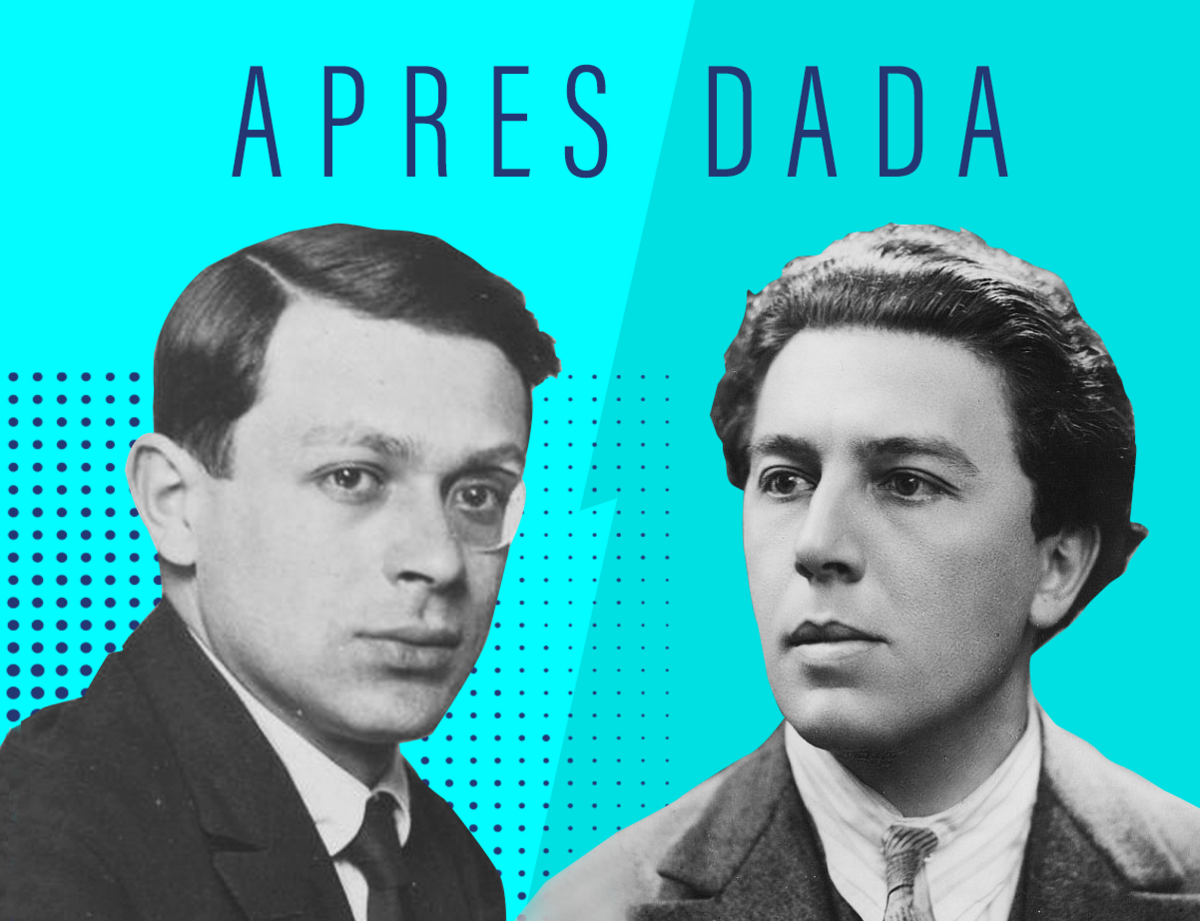

Pour s’allier à la déconvenue de l’ère moderne, Dada, véritable contre-machine artistique trouve les ressources de son procédé dans la révolte et le nihilisme, seules réponses acceptables aux questionnements de l’être. Pourtant, il semble difficile de caractériser Dada. Nous entrerions sans plus attendre dans ce que Tristan Tzara (fondateur du mouvement avec Hugo Ball) redoutait le plus, à savoir : l’explication d’un système en –isme, (dadaïsme), un des principaux écueils à fustiger selon le théoricien. Une définition scolaire, moralisatrice, déconsidérerait l’objet même de sa position ; celle qui consiste à brouiller les pistes des convenances sociales. Avec Dada, l’absurde qui s’était déjà manifesté auparavant chez Alfred Jarry et Lawrence Sterne, trouvait-là un socle réel, qui évitait les compromissions avec l’esprit cartésien, abhorré par ces disciples de la révolte du sens.

Dada à Paris

Tristan Tzara arrive à Paris en 1920, par l’entremise de Pierre Albert-Birot (dont la revue Sic avait fait grand bruit, de Cologne à Zurich) et de Francis Picabia, un des maîtres d’œuvres plastiques de la cause. C’est bien dans cette ville accoucheuse d’avant-gardes que l’homme au monocle souhaite faire triompher sa doctrine de l’illogisme. Le Roumain, exilé de Suisse, laissera ses coéquipiers Han Arp et Marcel Janco vaquer à leurs occupations afin de pouvoir se rendre dans la capitale, accueilli avec beaucoup de ferveur par le nouveau bastion Dada français, formé de ceux que l’on nommera plus tard les Trois mousquetaires ; André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon devenus en peu de temps le noyau dur du mouvement, inaugurant l’ère de la régénérescence. Les jeunes recrues sont alors dévorées d’ambition et ne s’en cachent pas auprès de leur animateur principal qui, il faut bien le souligner, prend un malin plaisir, au tout début, à voir ces révoltés suivre la direction qu’il avait tracée. La même direction tant qu’elle ne soit pas dans un sens opposé…

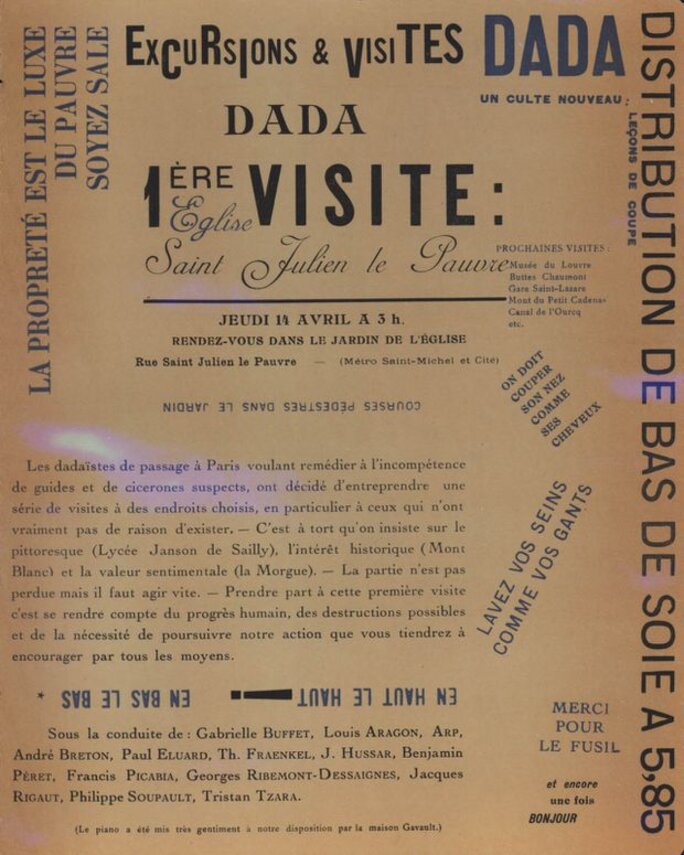

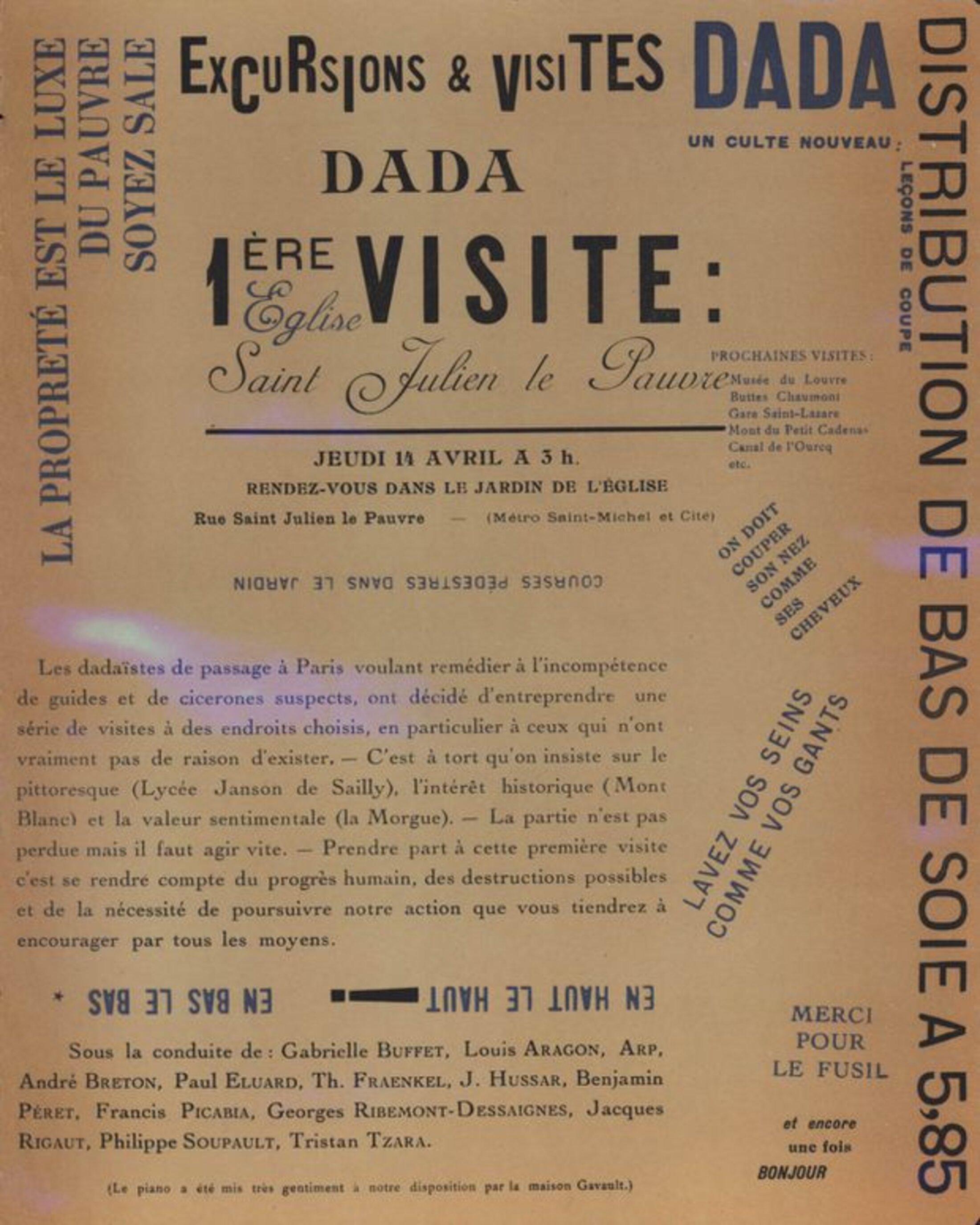

Agrandissement : Illustration 2

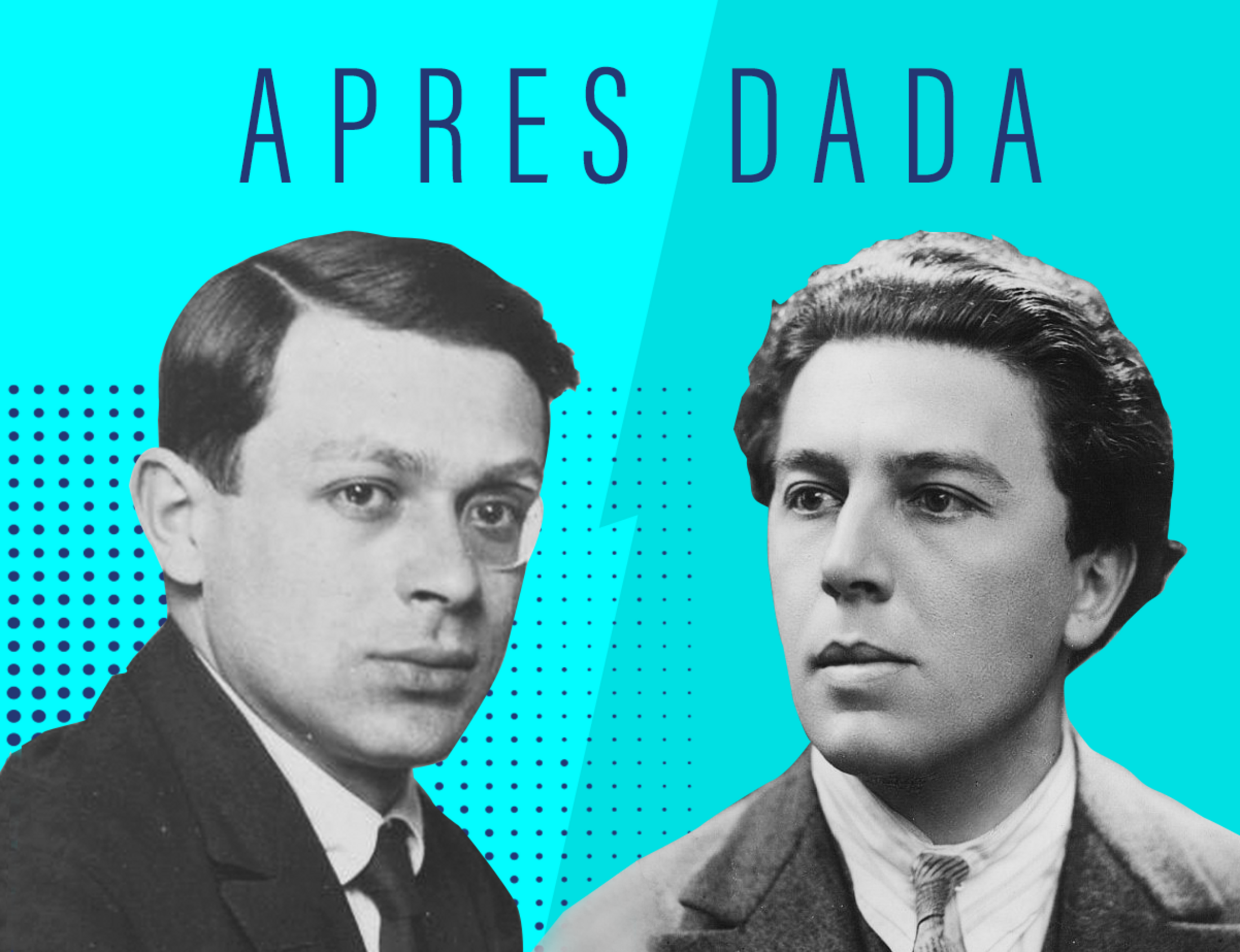

Breton, sous l’influence du Manifeste Dada 1918, crée sa propre revue Littérature le 19 mars 1919. Cette édition s’annonce comme un organe de Dada destiné à propager le fiel de l’anti-théorie mais laisse cependant entrevoir les signaux qui amorceront les écarts de sensibilités entre Breton et le promoteur dadaïste. On ne saurait tenir pour insignifiant la distance qui sépare les deux hommes à la genèse de Dada à Paris dans la mesure où sur plus d’un plan, Littérature diffère des revues dadaïstes. Breton indique le chemin de la réussite que Dada n’a pas voulu emprunter. D’ailleurs, la revue est un véritable succès, on en fait écho dans la presse, dans l’intelligentsia, le style et le ton donné semblent plus conventionnels et les alliances avec les écrivains célèbres1, multiples. Affirmer que le Groupe Littérature, nouvellement baptisé, se resserre autour de l’homme à l’allure de fauve, André Breton, et qu’un semblant équivoque d’école se forme dans l’ombre de Tzara, n’est clairement pas excessif... Nul fait ne porte un témoignage plus convaincant que ce message de Tzara, qui, avant d’arriver à Paris, avait envoyé un message pour la nouvelle revue parisienne. Le libellé inscrit est évocateur : « Littérature, oui mais Dada »2. Premier réajustement du genre, sans cependant s’attirer les foudres de ces nouveaux soldats car tous à l’époque diffusent sans scrupule ce culte de l’immoralité. Pourtant, à la lecture du tract, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur les paradoxes d’intentions. Le cas est clairement défini au regard de l’histoire et préfigure en tout état de cause le lent dépérissement du mouvement.

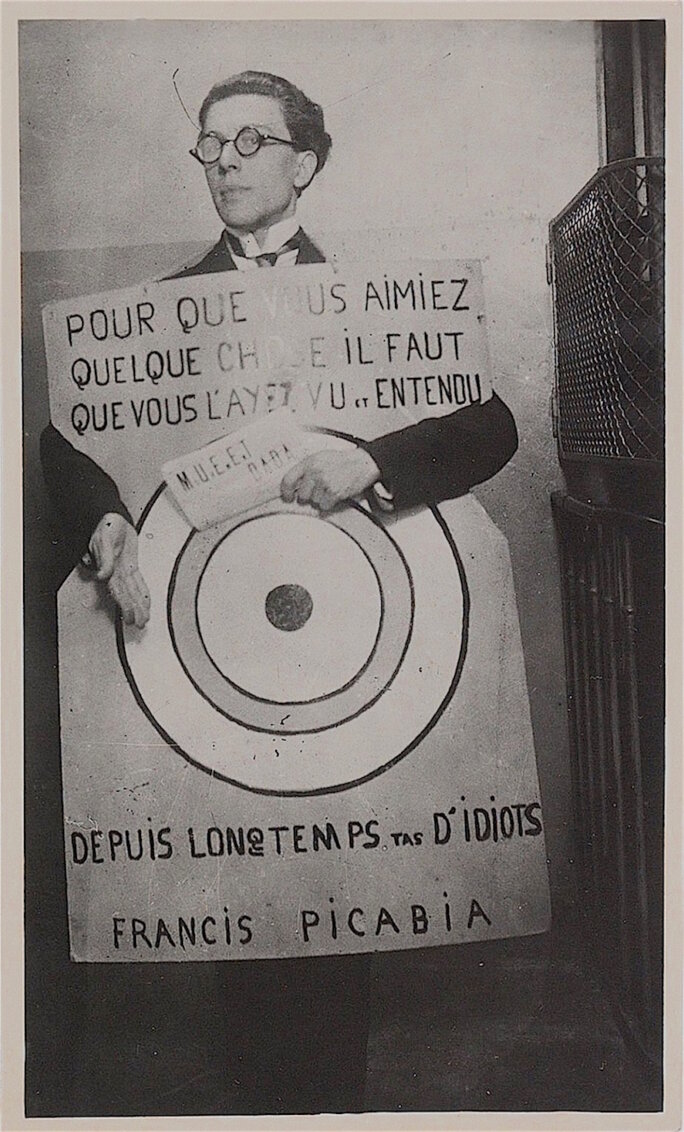

Agrandissement : Illustration 3

Breton et ses acolytes ont bien l’intention de faire muter le mouvement. Pour y parvenir, ils ont des plans d’actions, des stratégies et une audience susceptible de les écouter. Avec beaucoup de conviction, ils s’efforcent de faire reconnaître l’establishment Dada et de le colorer de sentiments nouveaux. Mais alors que Breton et ses pairs refusent sensiblement l’échec, Picabia et Tzara, eux, n’éprouvent aucune frustration à la vue d’un fiasco, tant la révélation, l’incompréhension ou encore la méconnaissance du mouvement sont des notions proprement abstraites et déconnectées du réel qui ne peuvent nuire à leur anti-philosophie.

Dada pertubé

Il est tentant de croire qu’il y a eu une rupture nette entre Dada et le surréalisme mais l’évolution indique que tout n’est pas aussi tranché. Le clivage entre les anciens Dada et le groupe Littérature s’est fait progressivement. Tous le préfiguraient mais personne ne pouvait se permettre de l’annoncer. Les jeunes associés issus de la Grande guerre, férus de nouveautés, vont dès lors employer des techniques particulières et bien rodées, pour le bienfait du groupe, afin de briser l’idée granguignolesque que l’on se fait de Dada. Sous l’influence de Breton ; Soupault, Aragon et Fraenkel vont substituer la farce à des mises au point exemplaires, systématiques et pleines d’autorité. Cette fois, le sérieux, le pragmatisme va venir s’immiscer dans les discours et autres proférations du genre ; les improvisations se feront rares, les attaques seront ciblées, fixées d’avance, en désaccord avec ce qui constituait les fondements de l’orthodoxie Dada. Le groupuscule dans lequel va entrer Paul Eluard et Max Ernst au cours de l’année 1921 se voudra plus offensif et régi par une organisation stricte. Prêtons d’ailleurs attention à la saison Dada au cours de l’année 1921.

Agrandissement : Illustration 4

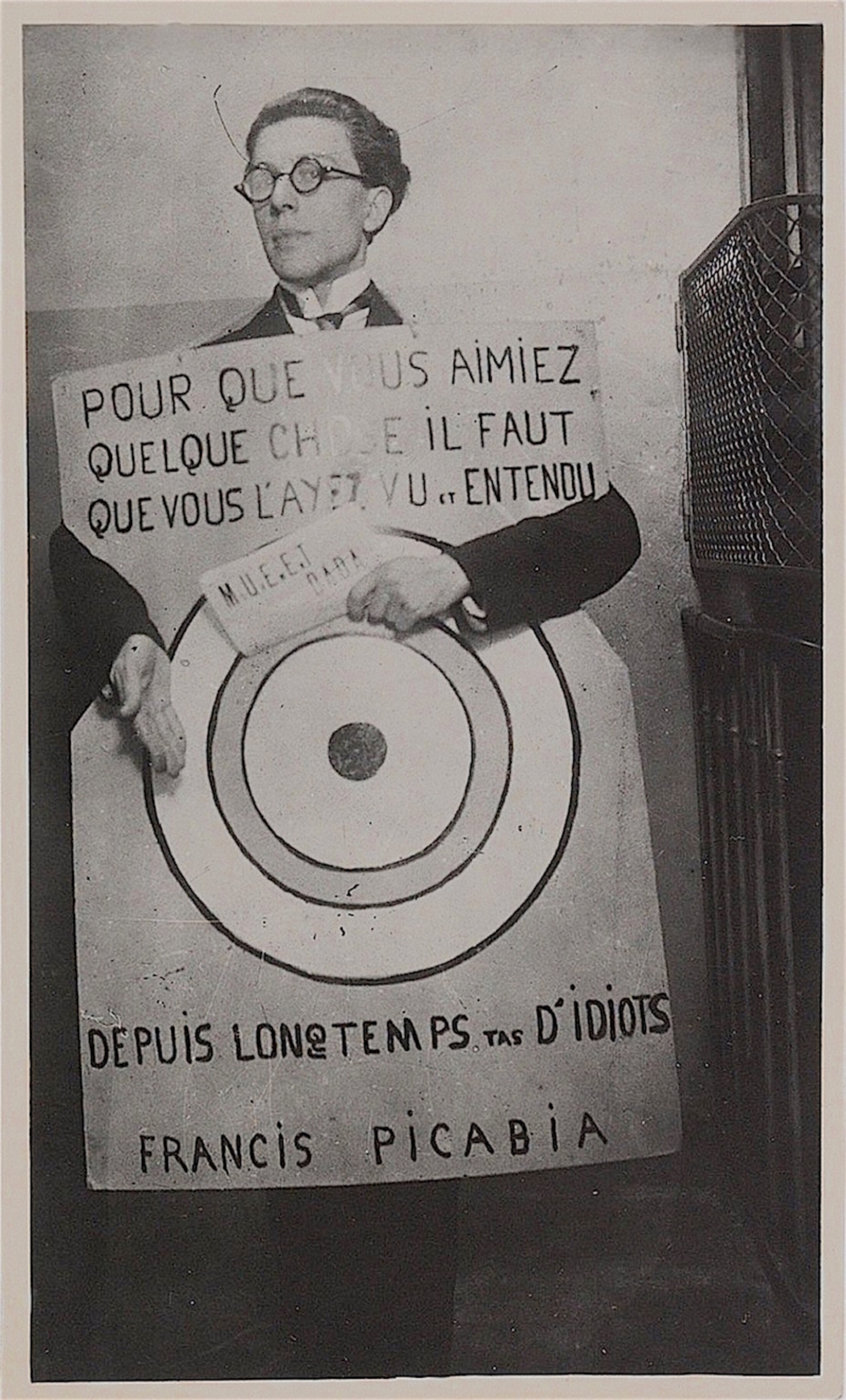

Les nombreuses visites (à l’Église Saint-Julien-le-Pauvre, aux Buttes-Chaumont…), la constitution d’un tribunal, les diverses commémorations et célébrations sont clairement à l’initiative de Breton qui peu à peu étend son influence et ne s’interdit plus de prendre les devants. Au bout d’à peine une année, on commence déjà à distinguer deux clans : d’un côté les piliers du début : Tzara, Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes, Paul Dermée qui tous commencent à se sentir léser ; de l’autre, les nouveaux occupants qui piétinent en douceur les espoirs des anciens : Breton, Aragon, Soupault, Fraenkel, Ernst, Eluard puis les nouveaux adeptes Benjamin Péret et Jacques Rigault. Pourtant, les frontières entre vétérans et novices sont encore mal définies. C’est en réalité avec le Procès Barrès (faux procès dénonçant Maurice Barrès et l’accusant de « crime contre sûreté de l’esprit ») que le regard de Tzara sur les parvenus, va se mettre à évoluer. Tzara s’interroge, se montre même réticent à l’idée d’assister au procès. Mais la décision de se dérober est délicate à prendre. Celui qui n’acceptait pas l’idée d’un tribunal Dada prendra finalement part à la manifestation, plus en tant que représentant Dada qu’en tant que réel témoin. Breton, atterré par la désinvolture et le manque d’implication de Tzara au cours de la représentation puis fatigué de voir le mouvement se terrer dans l’obscurité finit par provoquer Tzara. La discussion sera chargée de sous-entendus mais éclatera avec cette question-réponse mordante : A.B : « le témoin tient-il à passer pour un parfait imbécile ou cherche-t-il à se faire interner ? » T.T : « Oui, je tiens à me faire passer pour un parfait imbécile, mais je ne cherche pas à m’échapper de l’asile dans lequel je passe ma vie »3. Ces sentences, mélangées aux flots des paroles et provocations délirantes du procès en cours auraient pu passer inaperçues si la tension n’y était pas si palpable. Il faut accepter de s’en tenir aux propos. Même si le procès est encore une forme de pré-happening qui s’apparente à la fantaisie Dada4, celle-ci tend à s’essouffler. Et les deux esprits qui l’incarnent vont dès lors se confronter avec véhémence.

Agrandissement : Illustration 5

Une exaspération certaine va s’emparer de l’auteur de Nadja. Le point de rupture va se confirmer avec la mise en place du Congrès de Paris, institué par Breton au début de l’année 1922.

A l’été 1921, Tzara commence à prendre ses distances avec les dissidents du groupe. Il part de Paris et s’en va rejoindre son vieux compagnon, Hans Arp. Avec Max Ernst qui les retrouve au village de Tarrenz en Autriche, ils décident d’élaborer la revue Dada au grand air. Cette première édition sans la participation de Breton, respire la nonchalance des débuts et démontre que Tzara a besoin de souffler un peu dans cette période transitoire, loin des discordes de la vie parisienne.

La rupture

En janvier de l’année suivante, Breton soumet l’idée d’un congrès dont le but est de déterminer l’esprit moderne. Programme nécessaire selon lui pour réinsérer Dada dans un courant plus large. De guerre lasse, Tzara abdique et jette l’éponge. Il ne se rendra pas au congrès. Devant son refus, le futur fondateur du surréalisme, irrité, rédige un communiqué de presse, approuvé par le comité (et surtout par lui-même), qui n’épargne pas son ancienne idole. Il s’agit du point culminant de la rupture, celle qui brisera à tout jamais les velléités du groupe. La lettre est explicite : « Dès maintenant, les soussignés, membres du comité organisateur, tiennent à mettre l’opinion en garde contres les agissements d’un personnage connu pour être le promoteur d’un “ mouvement ” venu de Zurich, qu’il n’est pas utile de désigner autrement et qui ne répond plus à aucune réalité »5. Ce qui revient à dire que Tzara n’a plus sa place… Breton avait un but, Dada n’en avait pas. L’échec relatif dudit congrès, dû aux nombreuses dissensions internes, marquera la fin de Dada.

Même si l’incompréhension paraissait évidente, à la vue des différentes manifestations du début ; au regard des enjeux soulevés, les conflits d’intérêts étaient bien distincts. On pourra cependant dresser une liste non exhaustive des différences de principes qui régnaient alors entre ces deux grandes figures, de l’arrivée du Roumain à Paris en 1920 jusqu'à l’explosion du groupe en 1922. Dans l’histoire de Dada à Paris, il y a eu des échos pré-surréalisants qui viendront secouer et compromettre l’esprit absurde de Dada : le retour à la raison mais… surréaliste.

Dans une lettre adressée à Breton le 5 mars 1919, Tzara répond à son admirateur en esquissant le liant de Dada, en opposition avec les desideratas de son jeune fidèle : « je tente depuis des années d’éliminer tout charme dans ce que je fais, et comme critère, je hais les lignes gracieuses et l’élégance extérieure. »6. Autant d’adjectifs qui correspondent trait pour trait à l’idée que l’on se fait d’André Breton. Les principes directeurs du futur mouvement, on le sait, iront se hisser dans le merveilleux, les secrets et tumultes des âmes errantes, à travers une rhétorique subtile et un langage approprié ; poétique des souvenirs enfouis, style embryonnaire de la plume de Breton et Aragon. Cette rigoureuse idée d’un grand style pour une grande idée se manifestera à de nombreuses reprises. La science du verbe se laissera surprendre, notamment dans les Champs magnétiques écrit à deux mains par Breton et Soupault, puis dans le roman d’Aragon, Anicet, pur produit livresque, anti-Dada par excellence, écrit en 1921. Si Breton a voulu disqualifier les préceptes et instances Dada en place, il ne l’a pourtant pas fait par préméditation. Une certaine forme de cohérence esthétique avait déjà longuement mûri dans l’esprit du surréaliste : attiré depuis fort longtemps par Freud et Kräpelin et marqué par son par son séjour au centre de neuro-psychiatrie de Saint-Dizier lors de son affectation en 1917, Breton allait s’interroger sur cette nouvelle science révélée par le docteur viennois, personnage qui selon Tzara « avait bâti son mystère sur une espèce d’idéal bourgeois prototype de l’homme normal »7. En réalité, si Breton s’est précipité dans l’aventure Dada, c’est manifestement plus pour les souvenirs contrariés de son ami Jacques Vaché, iconoclaste pur sang, qui reconnut l’immoralité du monde au travers de son existence (Vaché s’est suicidé, à l’âge de 27 ans, à coups d’opium dans une chambre d’hôtel à Nantes), que par réelle conviction personnelle. De toute évidence, avec Vaché, Breton fit l’expérience d’un Dada poussé à l’extrême. L’envoûtement de Breton face à son ami n’allait donc pas opérer longtemps.

Des phrases-lapsus confirme l’attribution de l’éminence dont veut se parer Breton. L’ambition est claire dès le début. À plusieurs reprises et dans quelques-unes de ses correspondances, il est aisé d’apercevoir l’esprit frondeur du jeune pape anticlérical : à Tzara : « la préparation d’un coup d’Etat peut demander quelques années »8 : deux petites années suffiront… Et quelques mois plus tard : « J’ai au même degré que vous la passion de détruire, mais ne faut-il pas s’en cacher ? Tôt ou tard, vous risquez de vous faire disqualifier »9 , signal fort d’un déséquilibre qui aboutira à l’éclosion du surréalisme. Cet instinct romantique de Breton, qui à l’inverse, manquait à Tzara, ira se mêler aux invocations symbolistes, aux rêves et aux actes manqués, par l’utilisation de l’écriture automatique, issue directement des Poèmes conversations d’Apollinaire. Ces étrangetés avaient été plus ou moins explorées par Tzara mais avec Breton, elles aboutissaient à une renaissance de principe. C’est de fait, en fin de parcours Dada, que l’acte absolu de l’hypnose ira vérifier l’hypothèse du dogme d’André Breton.

Il se pourrait que le surréalisme, pour reprendre les termes de Marguerite Bonnet, ait été un « Dada sous l’angle de l’exigence éthique »11. De la révolte dadaïste, on passera à la révolution surréaliste sous la haute contrainte et surveillance morale de Breton.

S’il est une chose qu’il faut retenir, c’est qu’à l’instar de Tzara qui avait envenimé les relations avec les mouvements concurrents (les constructivistes, Lissitzky et Moholy-Nagy au Congrès de Weimar puis avec Marinetti et son école Futuriste), André Breton, à bonne école, agira de même et suivra à la lettre les agissements de son inspirateur. Après cette rupture effective, André Breton viendra tracer les lois indélébiles et souveraines du surréalisme, nouvelle école de pensée devenue de nos jours une véritable institution.

1 « Marcel Proust qui ne figurait pas au sommaire m’écrivit une lettre de douze pages pour s’abonner et nous féliciter de notre audace ». Propos tenus par Soupault in Dada à Paris, Michel Sanouillet, CNRS éditions, p. 89, 2005.

2 Ibid., p. 100.

3 L’Affaire Barrès, dossier préparé et présenté par Marguerite Bonnet, Edition José Corti, p. 42, 1987.

4 Benjamin Perret tient un mannequin censé représenter le soldat inconnu, habillé en veste militaire allemande. Il professe à haute voix « Nein. Ich bin Kaput». On imagine le scandale de l’accoutrement du mannequin, sans commune mesure pour le public à l’époque. Dans L’Affaire Barrès, ibid., p. 61.

5 Dada à Paris, Michel Sanouillet, CNRS éditions, p. 289, 2005.

6 Lettre d’André Breton adressée à Tristan Tzara, le 1er mars 1919.

7 Cité par Aragon et reporté dans Dada à Paris, Michel Sanouillet, CNRS éditions, p. 107, 2005.

8 Lettre d’André Breton adressée à Tristan Tzara, le 20 avril 1920.

9 Lettre d’André Breton adressée à Tristan Tzara, le 12 juin 1919.

11 L’Affaire Barrès, dossier préparé et présenté par Marguerite Bonnet, Edition José Corti, p. 19, 1987.