Agrandissement : Illustration 1

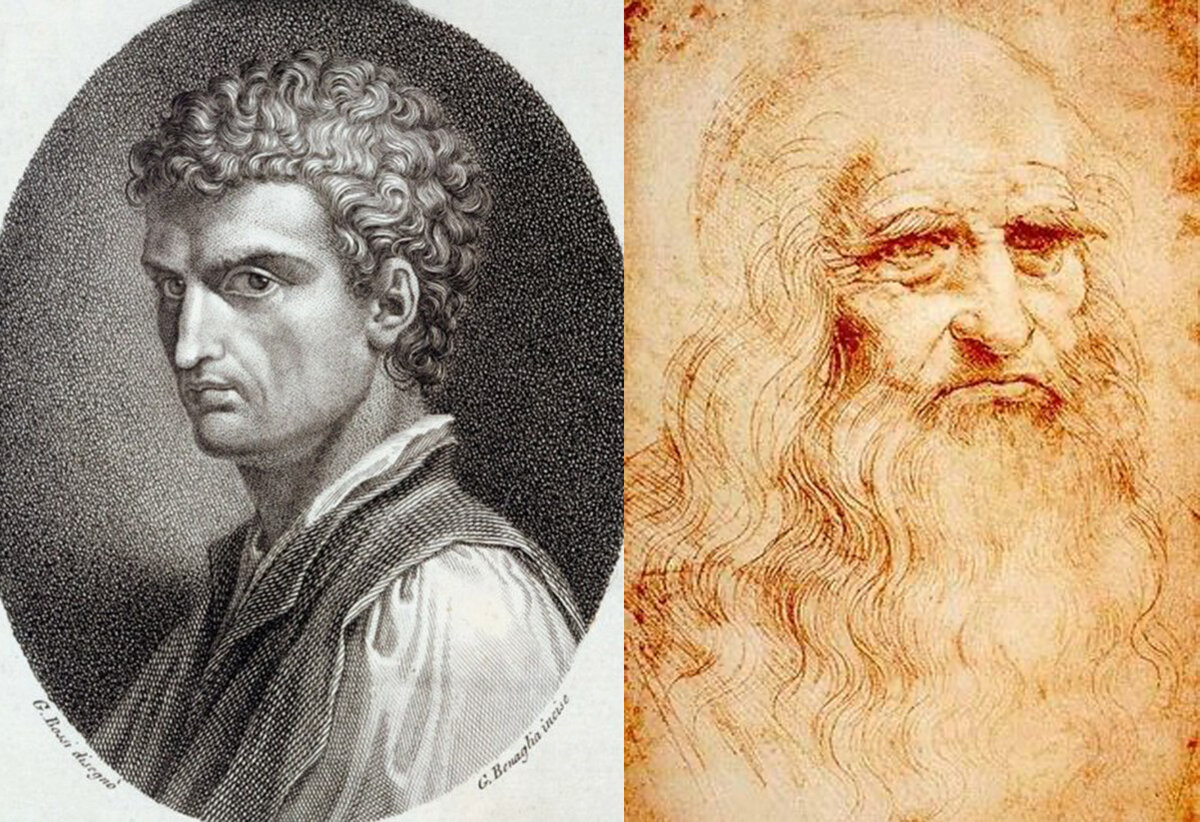

Qu’on se le dise, en aucun cas, nous remettons en cause les idées inspirées de l’un des plus grands génies de l’histoire. Loin du débat stérile qui consiste à instiller le doute, il s’agit pour l’heure d’avancer l'idée que le maître Florentin s'est inspiré d’Alberti, pour le bien de ses recherches et de son art. Il s'ensuit des pensées personnelles qui soit, prolongent les idées du grand théoricien de la Renaissance soit, servent à l’élaboration de ses œuvres. Ces analogies nous invitent à réfléchir sur les fascinantes anticipations de l'auteur du traité de peinture De Pictura. Par ailleurs, il faut le noter, Alberti est un des rares contemporains à être cité dans les Carnets de Léonard[1].

Pour comprendre l'incidence des théories albertiennes sur Léonard, il suffit de s’attarder un peu sur sa vie et de tisser des liens à partir des quelques repères biographiques attestés. En 1469, Léonard, alors en formation dans l'atelier de son maître Verrocchio, assiste en direct à la commande de la boule de cuivre servant à orner la lanterne de la coupole du Dôme de Santa Maria del Fiore à Florence, réalisé par l’architecte majeur de la Renaissance, Filippo Brunelleschi. Au même moment, Leon Battista Alberti termine le parement de marbre de la façade de l’Eglise Santa Maria Novella, à deux pas de là. Au vu du prestige de la commande, on a de grandes raisons de croire que Verrocchio a consulté Alberti, puisque l'auteur du célèbre traité d'architecture De re ædificatoria avait une expertise reconnue de tous, lui qui avait justement effectué d’amples recherches au sujet de la traction des poids, indispensable à l'édification de Santa Maria del Fiore. Cet épisode va en tout cas marquer durablement le jeune Léonard qui commence à montrer de l’intérêt pour les théories d’Alberti. Une autre anecdote va dans le sens de notre propos : Lucas Bartolomeo Pacioli, le savant franciscain, grand mathématicien et père de l'algèbre, se rend à Rome autour de 1471 où il est accueilli par Alberti. Pacioli et l’humaniste entament alors de longues discussions sur les lois de la perspective. Alberti devient peu à peu un véritable guide pour l’auteur du futur livre De Divina Proportione. Quelques années plus tard, Pacioli est invité à la Cour des Sforza à Milan pour enseigner les mathématiques à l'université. C’est à cette occasion qu’il rencontre Léonard de Vinci avec lequel il se lie d’amitié. Tous les deux sont profondément attirés par la science, l'art et la géométrie. On peut être certain que les deux amis ont débattu sur les recherches des Anciens mais également d’Alberti.

Force est de constater, de surcroît, dans les Carnets, des concordances notables entre le fondateur de la perspective et le peintre de Mona Lisa. Le plus grand spécialiste de Léonard, Carlo Pedretti, avait souligné les similitudes dans les écrits de ces deux grandes figures de la Renaissance, en particulier au sujet des recherches du maître Florentin pour son futur Traité du peintre.

Rentrons désormais dans le vif du sujet, allons aux sources et analysons les écrits. Alberti compose ses livres théoriques de la même manière qu’une structure humaine, mortelle ; une démarche suivie par Léonard que l’on repère dans ses multiples notes : d'abord l'ossature, ensuite les muscles puis la chair et les vêtements. Cette édification s'agence dans le dessein de proposer un système global des arts, des techniques et des sciences — déjà amorcé ultérieurement par ses confrères Lorenzo Ghiberti, Antonio Filarete et Francesco di Giorgio Martini. Une peinture, une structure devient dès lors un corps qui se dénude à mesure qu'on l'étudie : « les parties de l’histoire sont les corps, la partie du corps est le membre, la partie du membre est la surface »[2].

On peut pousser la démonstration plus loin. On le sait, Alberti est le premier défenseur des arts et des artistes. Pour se faire, ce dernier se réfère à l’Antiquité : « Mais surtout, la peinture a été tellement tenue en honneur par les Anciens que seul le peintre n'était pas compté au nombre des artisans, alors qu'ils appelaient invariablement artisans, tous les artistes »[3]. Alberti promeut ainsi la peinture et la figure au même rang que la poésie alors sacrée, presque intouchable. De son côté, Léonard prolonge ce vaste processus de revalorisation en présentant la peinture comme un art dominant, supérieur aux autres activités humaines comme la musique ou la sculpture. La peinture agite nos sens par la couleur, la forme, la perspective, le modelé et s’assimile désormais à un art total. Pour appuyer ses dires, Léonard écrit dans ses Carnets : « Et si le poète dit - je créerai une fiction qui exprimera de grandes choses - Le prince dira de même, car Apelle fit ainsi La Calomnie »[4]. Le fantôme du grand peintre d'Alexandre le Grand, Apelle, peintre de l’œuvre citée, rôde dans son esprit et devient une référence absolue. Un passage du De Pictura nous éclaire sur la filiation. Dans son ouvrage, Alberti déclare : « l'invention à ce pouvoir de réussir à plaire indépendamment de la peinture » puis « À la lecture, on admire cette description de La Calomnie peinte par Apelle, telle que Lucien l'a rapporté »[5]. Même sacralisation, même vision, même exemple.

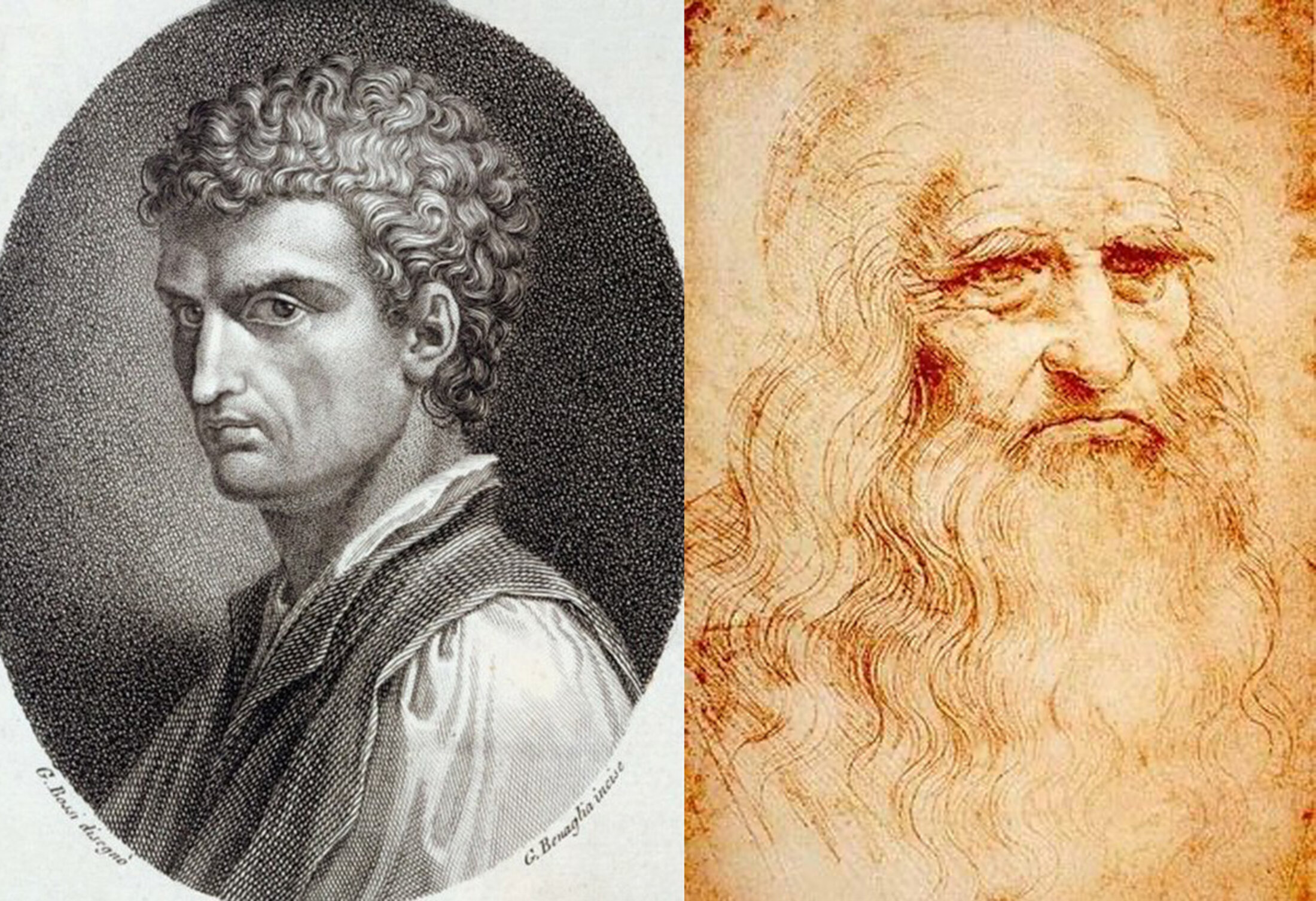

Agrandissement : Illustration 2

Toujours dans le De Pictura et dans un souci d'opérer une synthèse des disciplines, Alberti affirme que le peintre se doit d'être un fin connaisseur de toute chose : « Je souhaiterais qu'un peintre soit instruit, autant que possible, dans tous les arts libéraux, mais je désire surtout qu’il possède bien la géométrie. Je suis même de l’avis du très ancien et très fameux peintre Pamphile qui enseignait les premiers éléments de peinture aux jeunes gens nobles »[6]. Léonard part, lui, du même constat : « la pratique doit toujours être basée sur une solide connaissance de la théorie, à qui la perspective sert de guide et de porte ; et sans elle, rien ne peut être bien fait, en aucun genre de peinture »[7]. Les stigmates du traité d'Alberti sont ici perceptibles, autant sur la pensée de Léonard que sur son œuvre. Par exemple, sur la façon de travailler, Alberti pense que : « ce qui emprunté à la nature doit donc être corrigé par le jugement du miroir »[8] tandis que Léonard préconise de « prendre le miroir – et de le placer de façon à réfléchir l’objet réel, pour comparer le reflet de la peinture »[9]. Sur l'attitude des figures, reflet de l'âme, Alberti nous apprend que « l'histoire touchera les âmes des spectateurs lorsque les hommes qui y sont peints manifesteront très visiblement le mouvement de leur âme. »[10]. Léonard, quant à lui, propose de donner aux figures « une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans l’esprit. »[11]. Au sujet des drapés à reproduire, Alberti nous dévoile la marche à suivre : « Il faut dessiner un nu que nous drapons ensuite de vêtement »[12] ; une suggestion appliquée par Léonard pour ses esquisses et reportée une fois encore dans ses Carnets. Mais l'influence la plus manifeste réside probablement dans l’application de la théorie d’Alberti sur les ombres et les couleurs. Ce dernier décrit avec précision ce qui constituera la signature du maître Florentin, le célèbre sfumato : « il est manifeste que les couleurs sont modifiées par les lumières puisqu’aucune n'est identique d'aspect selon qu'elle est placée dans l'ombre ou sous les rayons des lumières »[13], et un peu plus loin : « le blanc et le noir ne sont en rien de véritables couleurs mais si je puis dire, des modificateurs de couleurs »[14]. Il considère également que « les autres couleurs sont à explorer comme une matière à laquelle on ajoute des degrés de lumière et d'ombre »[15]. Cette graduation, par strate et par estompage, révèle l'ombre léonardesque. D’autres preuves abondent en ce sens. Comment ne pas voir dans Le Portrait de la Joconde ce témoignage d’Alberti sur la réverbération de la lumière : « c'est ce que nous voyons lorsque le visage de ceux qui se promènent dans les prés semblent verts »[16]. La carnation de Mona Lisa, répond aux tonalités inscrites dans le paysage crépusculaire à l’arrière-plan. L'espèce humaine et la nature ne formant qu'une seule et unique entité. Dans ses Carnets, Léonard rétablit ce fait et nous informe que « l'ombre participe toujours de la couleur de son objet. »[17], et que « les contours de l'ombre dérivée sont environnés par les couleurs des objets éclairés »[18].

Désormais, consacrons-nous au domaine de l'architecture et identifions ensemble les similarités dans les points de vue. Dans le De re ædificatoria, cité précédemment, Alberti décrit le tissu urbain comme une variante du pouvoir, un instrument servant à définir le rôle et la puissance de l’État. La vie idéale passera par l'amélioration de l'espace citadin, reflet du maître de la Cité. Léonard reconduit cette thèse et affirme pour sa part : « la beauté de la ville sera à la hauteur de sa réputation et elle sera de bon rapport pour toi, tant par ses revenus que par la renommée sans cesse accrue de la prospérité »[19]. Léonard, avec son exceptionnelle facilité de synthèse, approfondit ensuite les réflexions d’Alberti pour n’en garder que l’essentiel, tout comme il le fera d’ailleurs pour d’autres architectes et théoriciens de son temps à l’instar de Bramante ou Martini[20].

Toujours au sujet de l’architecture, dans le tableau de Léonard, L’Adoration des mages, l'architecture avec ses jeux d'escaliers et d’arcades que l’on remarque en arrière-plan se réfère directement à l’Église de San Sebastiano de Mantoue d’Alberti. Cette même Adoration qui suscite un écho aux préceptes émis dans le De Pictura, à travers cette composition remplis d’une multitude de personnages. Alberti nous dit : « C’est pourquoi la variété des corps et des couleurs est agréable en peinture. Je dirais qu’une histoire est très abondante quand elle montrera en même temps chaque chose à sa juste place, des vieillards, des hommes, des jeunes gens, des enfants, des animaux domestiques, de petits chiens, de petits oiseaux, des chevaux, des moutons, des maisons, des campagnes ; et je louerai toute cette abondance si elle se rapporte à l’action. »[21]. Il n’est qu’à observer l’œuvre pour évaluer l’impact suscité par les mots du théoricien.

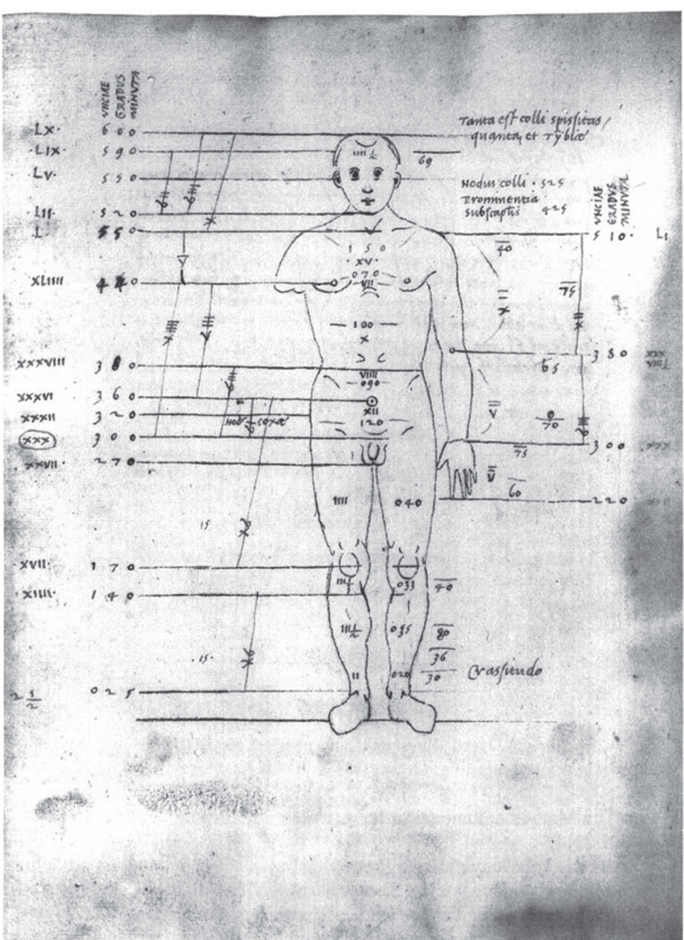

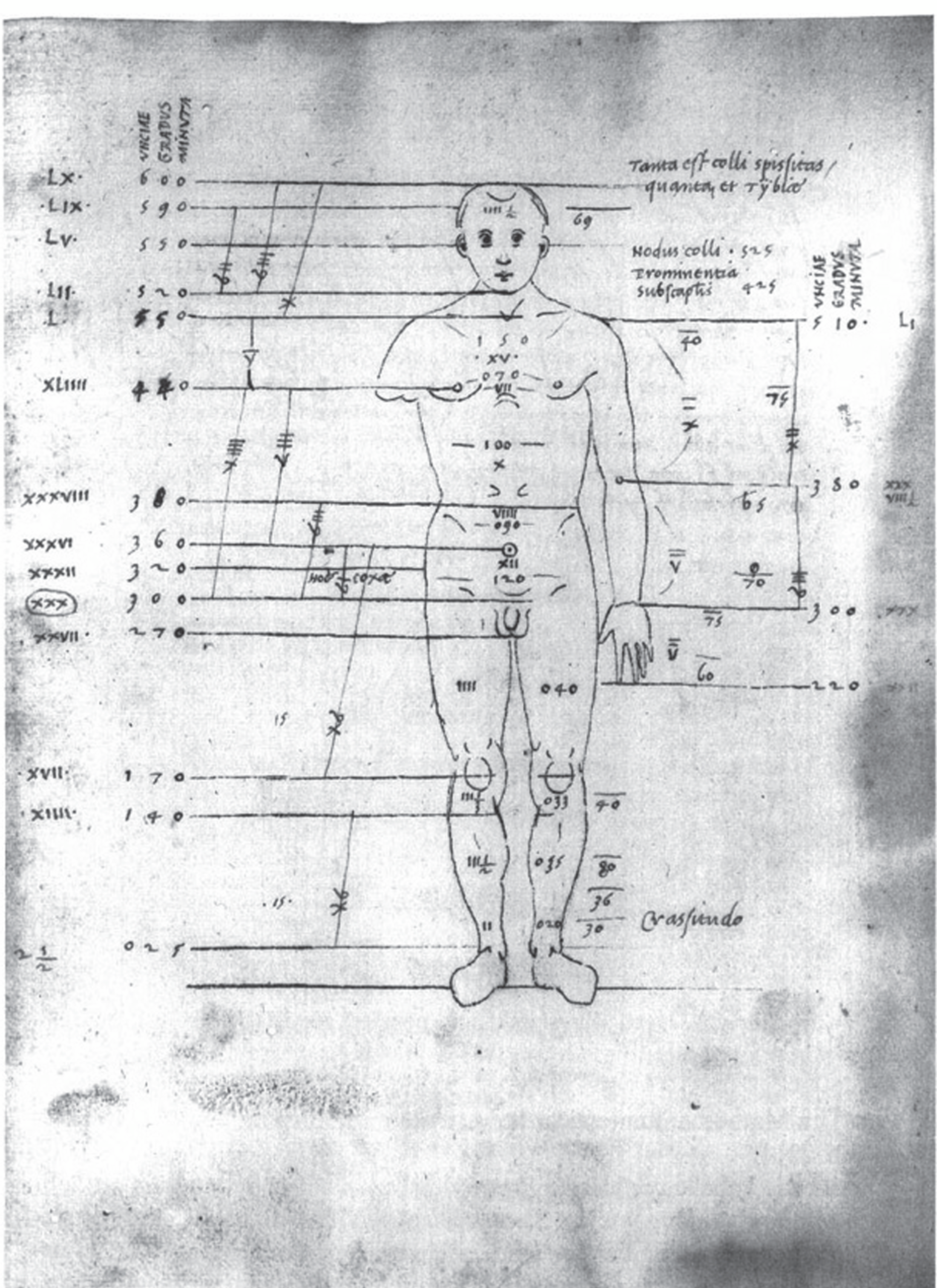

Agrandissement : Illustration 3

D’autres références et interprétations dans les mathématiques, la technique et même dans certaines mises en scène de Léonard trouve leur origine dans les écrits d’Alberti[22].

Mais Léonard de Vinci n’est pas qu’un simple copiste, ses propos visionnaires nous interdisent de banaliser son génie. Il est certainement de ceux qui, comme Picasso, savent utiliser à bon escient les acquis les plus pertinents pour confirmer ses idées. Car toujours, il faut bien l’avouer, Vinci propose des variations, des ajustements cohérents à partir des réflexions de son aîné. Ces constatations donne un premier aperçu de l’influence d’Alberti sur Léonard mais elles méritent certainement d’être inclues dans une étude plus approfondie afin de clarifier les ressemblances et les points de ruptures entre ces deux grands penseurs.

[1] Léonard mentionne également son ami Luca Pacioli et l'architecte Francesco di Martini.

[2] Leon Battista Alberti, De la Peinture, De Pictura, (1435), éd. Macula, Paris, 1992, p. 153.

[3] Ibid., De la Peinture, p. 135.

[4] Leonard de Vinci, Les Carnets, t. II, éd. Gallimard, 2009, Paris, p. 227.

[5] Ibid., De la Peinture, p. 213.

[6] Ibid., De la Peinture, p. 211.

[7] Ibid., Les Carnets, p. 282.

[8] Ibid., De la Peinture, p. 195.

[9] Ibid., Les Carnets, p. 252.

10] Ibid., De la Peinture, p. 175.

[11] Ibid., Les Carnets, p. 242.

[12] Ibid., De la Peinture, p. 163.

[13] Ibid., De la Peinture, p. 93.

[14] Ibid., De la Peinture, p. 97.

[15] Idem.

[16] Ibid., De la Peinture, p. 99.

[17] Ibid., Les Carnets, p. 356.

[18] Idem., p 357.

[19] Idem., p 413.

[20] Vinci cite d'ailleurs à plusieurs reprises le De Navi (des navires) dans le livre V du De re ædificatoria, et mène une réflexion sur les distances parcourues du navire[20].

[21] Idem., p. 171

22] Léonard a par exemple longuement consulté l'ouvrage Ex ludis rerum, son traité de mathématique. Et pour la mise en scène dans le théâtre, on constate des similarités pour le ciel des dieux imaginé dans la pièce de Léonard pour la fête de Ludovic Le more, avec celui de l'ouvrage satirique Momus d'Alberti.