S’il y a bien un domaine dans lequel l’objectivité disparait au profit d’un raisonnement partial, sans concession, c’est bien celui du sport. Au-delà de notre penchant pour telle ou telle pratique, de notre culte pour tel ou tel sportif, peut-on affirmer, sans vouloir se défausser, qu’il existe une avancée humaine dans la discipline sportive ?

la création dans le sport

Quand il s’agit d’évoquer le sport, le champ lexical s’ouvre principalement sur des notions guerrières comme le combat, la rivalité, l’effort, les vainqueurs et les vaincus. A travers la compétition et la conquête de titres, le caractère belliciste se devine aisément[1]. On retrouve des combattants qui descendent dans l’arène avec un public chauffé à blanc qui, du haut des gradins, invective leur ennemi ou au contraire porte glorieusement leur héros au firmament de leur spécialité. Surgit au cœur même de cette lutte acharnée bien que pacifique, la performance, inhérente à cette activité. Seulement, derrière les prouesses de ces surhommes, se profile une interrogation : y-a-t-il oui ou non un progrès dans le sport comme il peut en exister par exemple dans le domaine artistique, scientifique, technique ou philosophique ? Au même titre que Léonard de Vinci et son célèbre sfumato, — l’estompage des formes par dégradés successifs expérimenté par le génie de la Renaissance —, Cézanne avec sa réduction formelle en peinture, Thomas Edison avec son télégraphe ou Einstein et sa théorie de la relativité générale, peut-on dire que le sport dispose de créateurs avant-gardistes ; ces coureurs de sprint ou de fond qui inventent, se réinventent dans le but de vaincre leurs concurrents ? On se souvient toujours des vainqueurs mais qu’en est-il des inventeurs ? Existe-t-il des évolutions radicales dans la pratique ? A partir de certains exemples phares, force est de constater que la réponse est oui : certains hommes et femmes pleines d’audace ont su faire preuve d’ingéniosité en élaborant des stratégies et en explorant un nouveau répertoire de gestes afin d’atteindre leurs visées.

Deux types de créateurs se distinguent dans le sport : Ceux qui arrivent à faire évoluer le jeu grâce à un geste technique inédit, parfaitement maîtrisé et diablement efficace, puis ceux, plus rares, qui le renouvellent en profondeur. La portée de ces trouvailles, qu’elles s’immiscent dans le détail ou qu’elles s’englobent dans un ensemble, ont parfois changé le visage de leur discipline.

La création par discipline

Prenons l’un des sports les plus médiatisés au monde : le football. Lors d’un penalty où le seul obstacle vient du gardien de but en face, l’enjeu de marquer est de taille. Il faut un sang-froid imperturbable pour expédier avec puissance et précision le ballon au fond des filets. Les gardiens, en général, choisissent un des côtés de leur ligne pour stopper le tir. Dans ce moment tant redouté par les équipes, il demeure un geste technique qui a révolutionné le genre : la panenka. En 1976, lors de la séance de tirs au but en finale de la Coupe d’Europe de 1976 où s’affrontent alors les équipes de Tchécoslovaquie et d’Allemagne de l’Ouest, le dernier joueur à tirer, l’attaquant tchécoslovaque Antonín Panenka trompa le gardien allemand en lobant le ballon très légèrement au milieu de la cage, juste sous la barre transversale. Ce petit coup vif, précis — à défaut d’être rapide —, tiré avec le dessus du pied, donnera la victoire à la Tchécoslovaquie. Cette « panenka » deviendra célèbre et profitera aux futurs footballeurs qui le réemploieront souvent, soit devant le but dans le vif de l’action, soit pour un penalty.

Autre action mythique : la bicyclette, qui, comme son nom l’indique, évoque le mouvement d’une roue de vélo. Ce tir à la volée en arrière, en direction du but, est en réalité un geste de « rattrapage », à n’effectuer qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque la passe a été mal envoyée, soit trop en retrait, soit trop en hauteur pour être correctement réceptionnée. Par son caractère hautement imprévisible, la bicyclette, appelé encore « ciseaux retournés » ou « retournée acrobatique » peut facilement surprendre le gardien, surtout si le tir est puissant et qu’il termine dans la lucarne. Certains joueurs ont revendiqué être à l’origine de ce fameux coup de pied acrobatique comme l’auriverde Leônidas da Silva, expert en la matière ou encore David Arellano, capitaine du club chilien de Colo Colo, dans les années 20. Mais selon l’enquête du journaliste chilien, la bicyclette serait l’apanage d’un seul homme : Ramón Unzaga Asla, un joueur espagnol naturalisé chilien évoluant au club de football de Estrella de Mar. Ce footballeur l’aurait exécuté pour la première fois au Stade El Morro à Talcahuano avant de reproduire cette action par deux fois lors de la Copa América de 1916 et de 1920[2].

Dans notre football moderne, la passe et la possession de la balle sont devenues des éléments indispensables pour dominer son rival. Cette récente philosophie de jeu a été mise en pratique dans les années 1990 par l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, Johan Cruyff avant que son successeur, Pep Guardiola, n’en fasse sa tactique reine. Nommé également « Tiki-taka », ce style de jeu se caractérise par une conservation extrême du ballon et une amplification des passes en vue de percer, à la longue, la défense adverse. Ici, la balle vissée aux pieds se révèle être une arme fatale renforcée par le sacro-saint « collectif ». Par ricochet, plusieurs gestes techniques nés de cette construction, sont apparus. Il semble pertinent de se référer ici à l’« elástico » de Ronaldinho, un geste qui consiste à dévier la trajectoire du ballon par un crochet extérieur puis de ramener celui-ci vers l’intérieur du pied. Le milieu de terrain des Corinthians, Sérgio Echigo, dans les années 60, en serait le véritable inventeur. Pourtant Ronaldinho a si bien perfectionné cette pratique du dribble en virgule qu’on pourrait presque lui accorder sa découverte.

Passons désormais à une autre discipline : celle du tennis. Certains tennismans ont réussi à garnir leur sport de coups offrant de nouvelles cartes à jouer sur le terrain. Comment ne pas évoquer, en premier lieu, le « Tweener », ce coup que l’on frappe entre les jambes, dos au filet, lorsqu’on ne peut pas retourner la balle après un lob profond. Il faut attribuer la paternité du tweener à l’argentin Guillermo Vilas qui fut le premier à le tenter en 1978, suivi du paraguayen Victor Pecci l’année suivante. Yannick Noah et Ilie Nastase en furent de fervents adeptes et ont standardisé ce coup de légende qui, à l’origine ne fut qu’une plaisanterie pratiquée lors des entraînements. Aujourd’hui, il fait partie de l’éventail des coups indispensables à connaître pour un jeune joueur évoluant dans le circuit de l’ATP. Très rare avant les années 2000, il est devenu une constante dont on ne s’étonne même plus lors d’un match officiel[3]…

L’autre coup de génie est bien entendu le célèbre service à la cuillère de l’américain Michael Chang exécuté lors de son 1/8 ème de finale face au numéro 1 mondial de l’époque, le tchécoslovaque Ivan Lendl. Utilisé pour déconcentrer son adversaire avec cette petite passe tout en finesse qui atterrit près du filet, elle a prouvé son efficacité puisque le jeune tennisman de 17 ans, armé de son culot et à force d’obstination, arrivera à faire dérailler la mécanique bien huilée du grand favori. On connaît l’histoire : Chang gagna son match puis, quelques jours plus tard, créa la surprise en remportant le tournoi de Roland Garros, son tout premier et unique Grand Chelem. Aujourd’hui, il existe des spécialistes de cette technique revenue à la mode. On peut citer l’australien au caractère bien trempé, Nick Kyrgios ou encore le joueur fantasque kazakhstanais, Alexander Bublik, qui aime à utiliser ce service de temps à autre lors d’un même tournoi.

Depuis les années 2000, peu de nouveaux gestes techniques ont été entrepris dans ce sport désormais très codifié, basé sur d’interminables rallyes et sans prise de risques. On peut néanmoins citer le SABR (Sneak attack by Roger) de Federer, un retour expérimental en demi-volée joué sur la ligne de service en retour. Son utilisation, parfois efficace et d’autre fois infructueuse, aura été de courte durée, avant qu’un jour peut-être un joueur n’en découvre son vrai potentiel. Autrement, le coup le plus fascinant de ces dernières années est probablement celui du revers smashé de Nadal. Il s’agit d’un smatch inversé, produit en revers avec le dos du cadre de la raquette ; une contre volée efficace qui permet d’éviter de courir derrière la balle après un lob. Le Majorquin utilise ce coup à la perfection et n’en loupe quasiment aucun. Nombreux sont ceux qui se sont efforcés de le reproduire, avec plus ou moins de réussite.

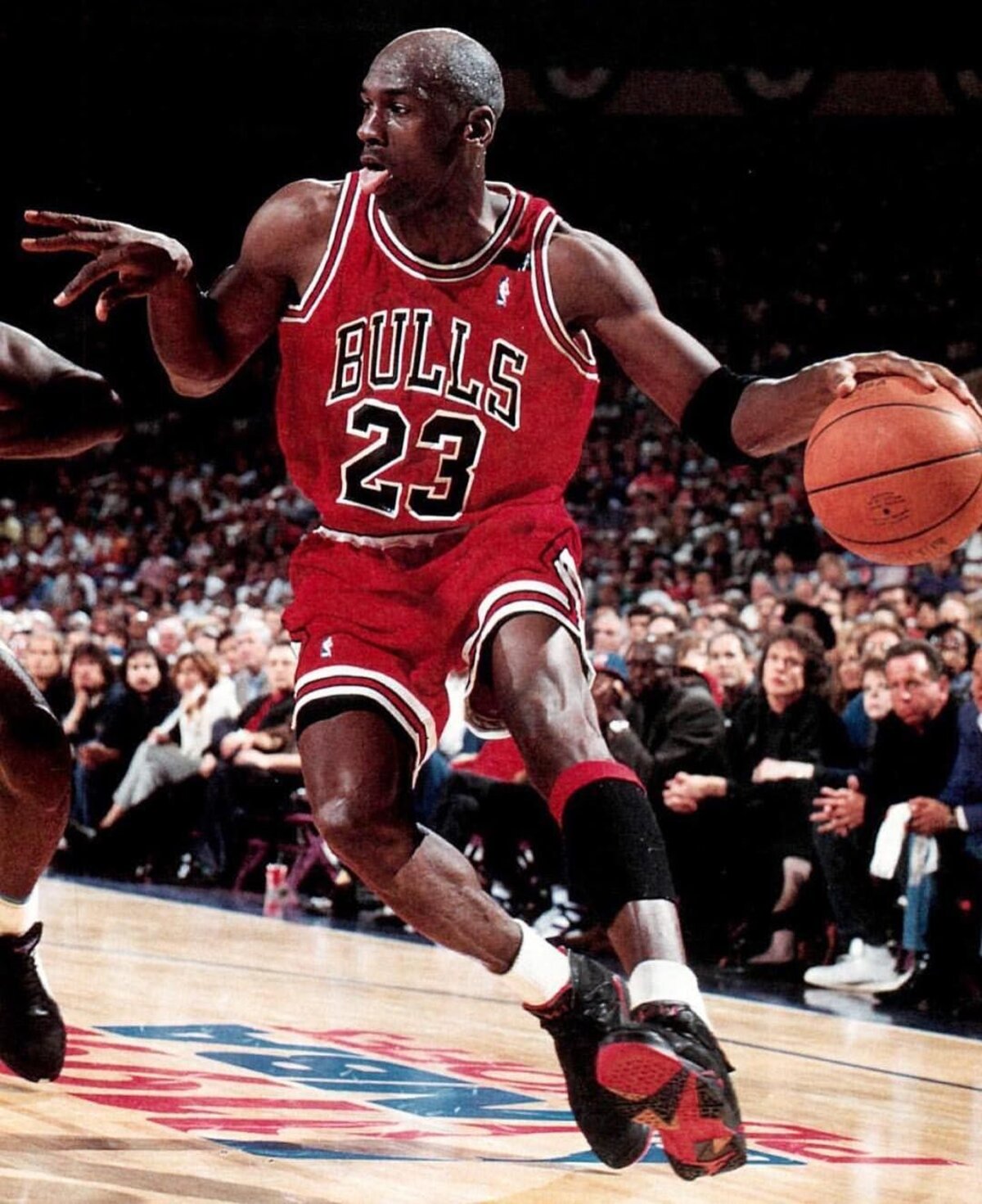

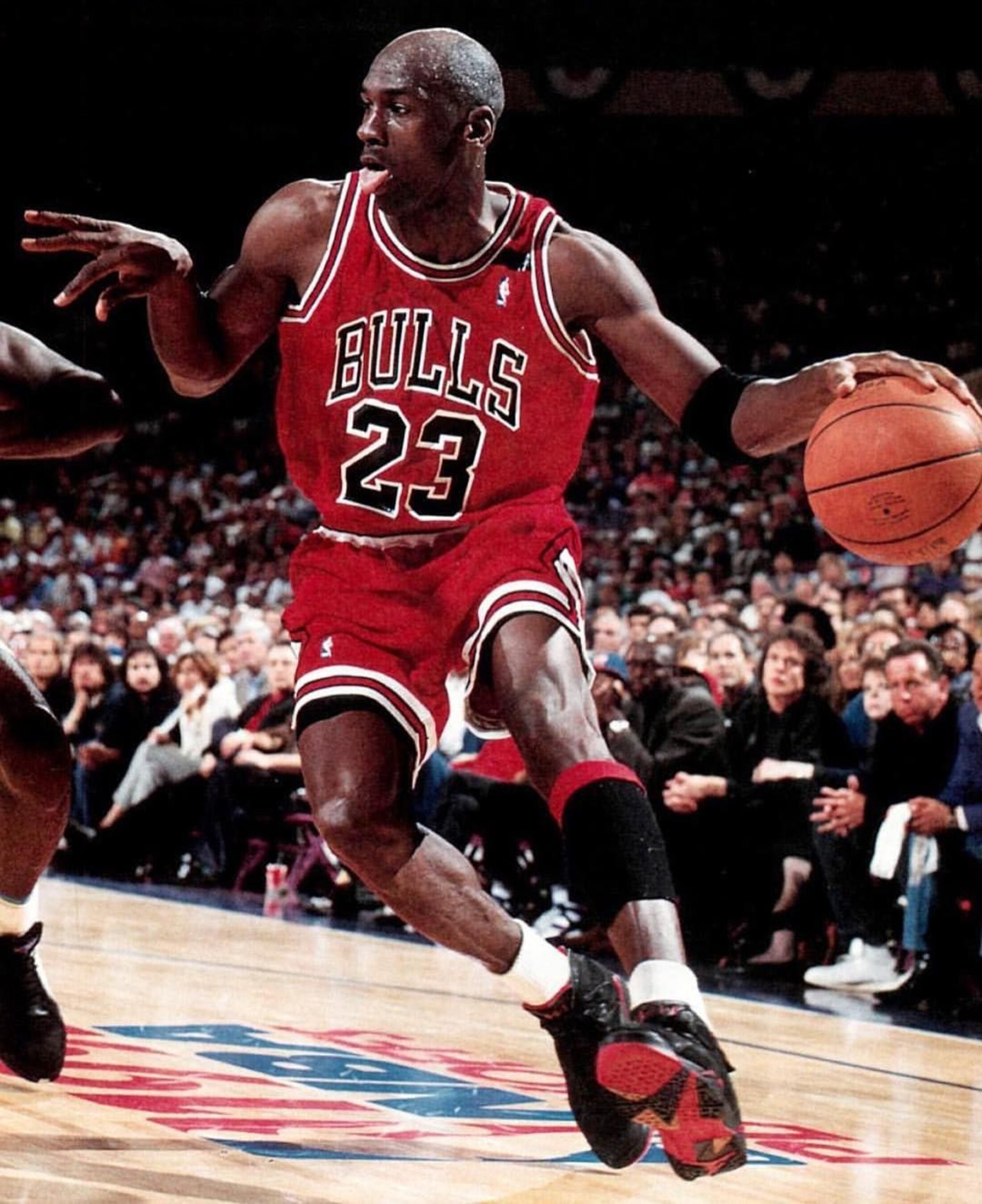

Après le football, le tennis, abordons à présent le basket-ball américain. A l’instar des deux autres sports évoqués plus haut, le basketball aux États-Unis intègre dans sa ligue, la NBA, des innovateurs de premier plan. Ceux-là qui, par de menus ajustements techniques, ont apporté une pierre à l’édifice de leur patrimoine sportif. Premier cas : le meneur de l’équipe des Lakers de l’époque, Earvin Johnson Jr. dit « Magic Johnson » avec sa « no look pass » ou « passe à l’aveugle ». Bien que cette passe, qui consiste à envoyer la balle en regardant dans une autre direction, existe dans une multitude de sports, elle se révèle précieuse dans un jeu qui, plus qu’un autre, mêle adresse et rapidité. Magic, en sa qualité de meneur, a presque normalisé cette passe tant et si bien qu’elle en est devenue sa signature. Dans le même esprit, on peut aussi mentionner le « fadeaway jump » de Michael Jordan.

Agrandissement : Illustration 1

Il s’agit d’un shoot réalisé en suspension dans les airs tout en reculant. Une astuce qui permet de s’écarter légèrement du défenseur et d’avoir ainsi une meilleure vision pour tirer tout en évitant le contre. Le « one-legged fadeaway» de Dirk Nowitzki, prisé également par Kobe Bryant fait écho au « fadeaway » de Jordan sauf que celui-ci s’exerce sur une jambe avec un très léger retrait du corps.

Dans cette série de précurseurs, il convient de mentionner le basketteur Reece Tatum des Harlem Globetrotters, initiateur majeur de la technique du bras roulé, un tir en arc-de-ciel effectué d’une seule main. Ce geste extrêmement difficile à reproduire a connu son heure de gloire dans les années 70 et 80 — avec son utilisation massive par Kareem Abdul-Jabbar — avant de disparaitre peu à peu et d’avoir été remplacé par le dunk.

Reportons-nous maintenant en 2022 où le tir à 3 points a pris une place primordiale dans le jeu moderne. Nous sommes entrés dans une phase dite de « rendement » basée sur la théorie des « analytics » de Daryl Morey, un manager assez atypique qui a construit le jeu des Houston Rockets sur les tirs considérés comme les plus rentables à savoir : ceux près du cercle, les lancers-francs puis les tirs à 3 points. Par ailleurs, l’émergence du meneur des Warriors de Golden State, Stephen Curry et sa virtuosité ont vraisemblablement ouvert une nouvelle ère dans le basket au début des années 2010. Curry, avec le concours de son coach Steve Kerr, a exploité ce qu’il savait faire de mieux, à savoir les tirs à longue distance sur des zones moins protégées qu’à l’ordinaire[4]. De nos jours, la ligue entière a suivi cette direction en sens unique, au détriment pour certains du beau jeu[5]…

Les sports ont donc connu des avancées capitales grâce à des ajustements techniques ou stratégiques qui ont su renouveler leur discipline. Cela étant, il existe des personnalités qui ont fait bien plus que cela : ils ont transformé intégralement leur sport.

Agrandissement : Illustration 2

Parfois, c’est en cultivant ses différences que l’on devient précurseur… Alors que le saut en hauteur reposait sur la technique du saut ventral où l’athlète se courbait à l’horizontal autour de la barre, le sportif natif de Portland, Richard Dick Fosbury, vraisemblablement incapable de se plier à cette technique, au grand dam d’ailleurs de ses entraineurs de l’époque, en inventa tout bonnement une autre : celle du saut ventral inversé, une hybridation, devenu au fil des essais, un saut en arrière, dos à la barre. Le « Fosbury-flop » ou « rouleau dorsal » était né. Grâce à ce saut révolutionnaire, l’américain remporta la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico en franchissant une hauteur de 2,24 mètres, record olympique, à l’étonnement de tous les observateurs et journalistes présents à l’évènement. Aujourd’hui, ce saut est devenu la norme et reste la seule technique utilisée par les sauteurs professionnels. C’est dire l’incroyable contribution de Fosbury à sa spécialité.

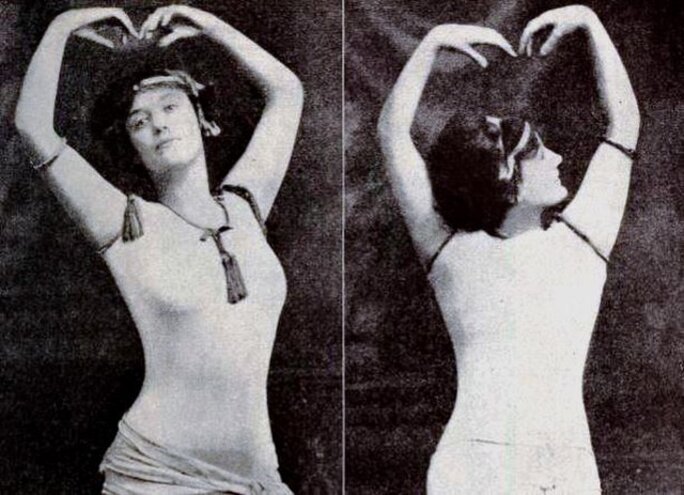

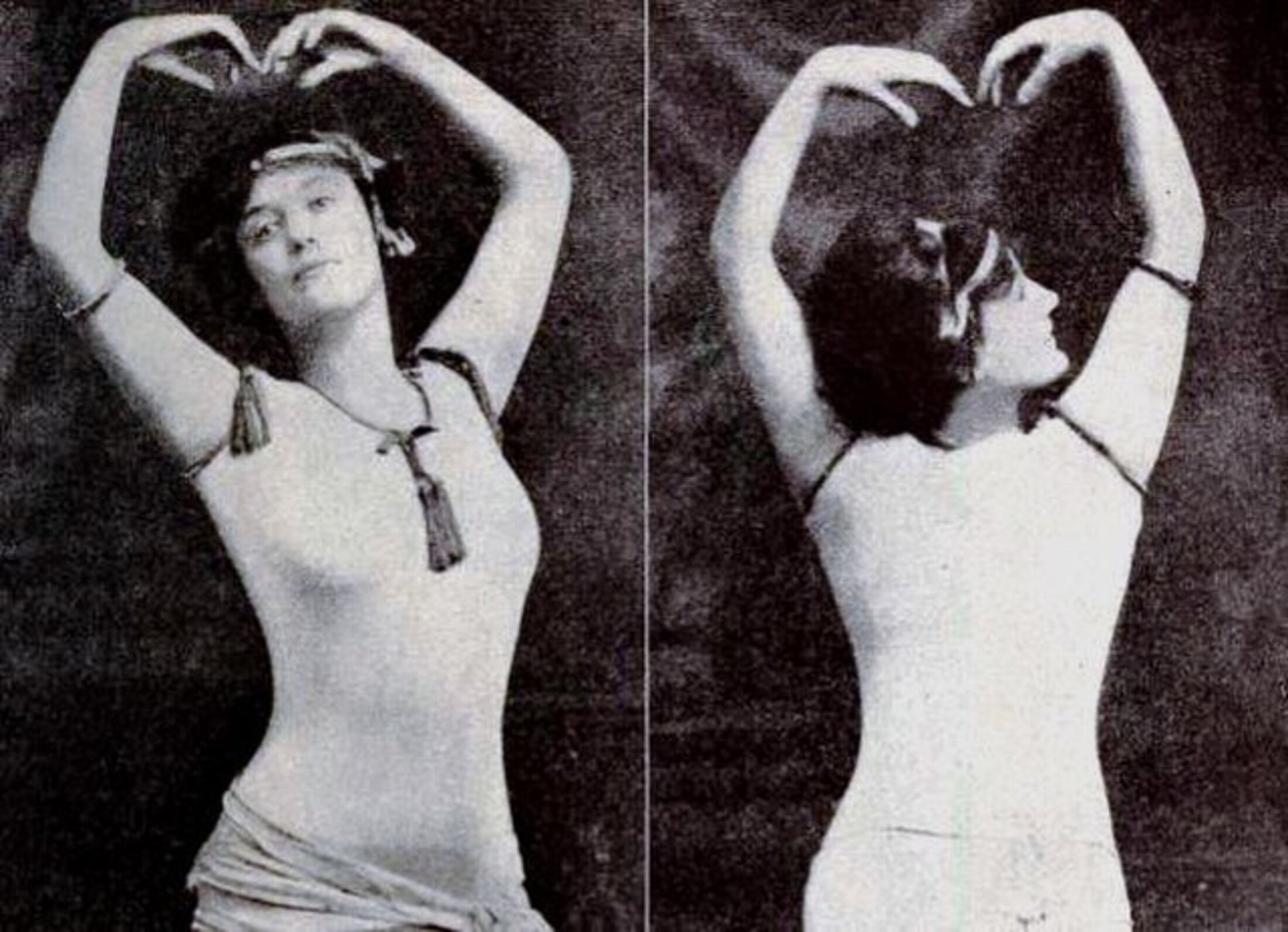

La vie d’Annette Kellermann mériterait un plus long développement que celui exposé dans cet article. Néanmoins, il est possible de retracer en quelques lignes son apport majeur dans le sport. Cette femme, née avec des muscles atrophiés en 1886 à Marrickville en Australie ne va pas seulement réformer une discipline, elle va tout simplement en inventer une. Pour pallier son handicap, la jeune fille commence à pratiquer la natation pour renforcer ses muscles devenus, à force d’entraînement et au fil du temps, aussi robustes que la plupart des sportifs de haut niveau. Après avoir exercé le plongeon, elle développe ses aptitudes dans la natation et devient alors la première grande nageuse de l’histoire[6].

Agrandissement : Illustration 3

Mais c’est en 1907, lors d’une représentation dans un bassin en verre à New York que celle-ci, en combinant sport et danse, donne naissance à la natation synchronisée. Première nageuse professionnelle, féministe engagée (on lui doit le port du maillot bain une pièce), actrice et créatrice d’une discipline, Kellermann est décidément une personnalité à part de son époque.

Comme la science s’adjuge les qualités d’un Darwin ou d’un Newton, comme l’art détient Picasso, Michel-Ange ou Van Eyck, comme la technique a gagné ses lettres de noblesse avec Henry Ford, le sport, tout autant, intègre des individualités visionnaires, pourvues de qualités hors normes, qui ont su braver le sens commun pour ériger de nouvelles manières. A ce propos, quand il s’agit d’inventions, comme on a pu le voir avec Kellermann, les frontières entre les arts, la technique et le sport peuvent être parfois extrêmement ténus. De temps en temps, un mélange des styles s’opère…

[1] Souvenons-nous que le mot athlétisme tire son origine du grec « Athlos » qui signifie combat.

[2] Pour en savoir davantage sur le sujet, accéder à l’article en ligne : https://www.tipicochileno.cl/la-chilena/#

[3] On peut relever une légère variante avec le tweener lobé de l’espagnol Rafael Nadal, un coup de défense qui permet, entre autres, de se repositionner dans l’échange.

[4] Il faut se rappeler que Steve Kerr, lui-même ancien joueur des Spurs de San Antonio, a excellé dans cet exercice.

[5] On pense aux déclarations de Charles Barkley : « Les statistiques avancées, ça ne marche pas du tout. C’est juste de la merde que des personnes très intelligentes ont inventée pour rentrer dans le milieu du basket, parce qu’elles n’avaient pas le moindre talent. »

[6] On souligne que Kellermann fut la seule femme à participer à la traversée de la Manche et de Paris à la nage.