Agrandissement : Illustration 1

Le triptyque de Laurent Roth sur le cinéaste Amos Gitaï peut être visionné sur le site de L’INA (Institut National de l’Audio-visuel)

https://madelen.ina.fr/recherche?q=Laurent+Roth&sort=pertinence&order=desc&showfilters=false

Les opus du triptyque ont pour titre :

- Amos Gitaï, La Violence et l’histoire

- Amos Gitaï, Yitzhak Rabin, Gestes de mémoire

- Haïfa, la rouge

Ce triptyque m’a particulièrement intéressé car il ne parle pas seulement du style et du point de vue d’un cinéaste, mais il reprend, concrétise et actualise la question très ancienne d’André Bazin : Qu’est-ce que le cinéma ? Ici, sous l’angle et à l’approche de ce qu’on pourrait appeler « La mise en scène de la Parole »

L’objet du long dialogue entre Laurent Roth et Amos Gitaï est centré sur plusieurs films de ce dernier à partir d’une analyse précise et détaillée de sa mise en scène. On pourrait se dire qu’on va voir des extraits de films de Gitaï qui vont illustrer le contenu des échanges, dans une série de champs/contre-champs des plus classiques. Tel est le modèle dominant. Laurent Roth, ceux qui le connaissent ne seront pas surpris, va rompre avec ce modèle en proposant un dispositif exemplaire et producteur de sens.

Il s’agit de deux cinéastes qui échangent amicalement en confrontant leur point de vue à partir de séquences de films. Il n’y a pas l’un qui sait et l’autre qui apprend. C’est plus complexe. Ils apprennent l’un par l’autre, l’un avec l’autre. Chacun d’eux est en recherche : ils se donnent le temps, ils se questionnent l’un et l’autre (1). La confrontation de leurs échanges suscite chez le spectateur des questions et provoque des révélations.

Première image : on aperçoit Gitaï dans l’entrebâillement d’une porte. On comprendra vite qu’il est en coulisse, après la séquence de maquillage. Il attend. Il semble nous regarder. Son visage est barré par ce qui pourrait être une perche son. Après quelques instants, il met des lunettes de soleil. Double barrage qui l’isole. Le réalisateur, Laurent Roth s’approche de dos, comme un acteur de théâtre qui écarterait le rideau pour voir les spectateurs. Ici le réalisateur du triptyque regarde son « acteur » dans la coulisse, prêt à entrer en scène. On entend en off : « Je connais Amos Gitaï depuis longtemps. Depuis 25 ans, je vois son travail se déployer dans des films où la fiction et le documentaire sont dans un dialogue permanent…. ». Invité par le réalisateur, Gitaï entre en scène, dans le studio. J’aime les débuts de film où se concentrent en quelques images et sons ce que le film va déployer.

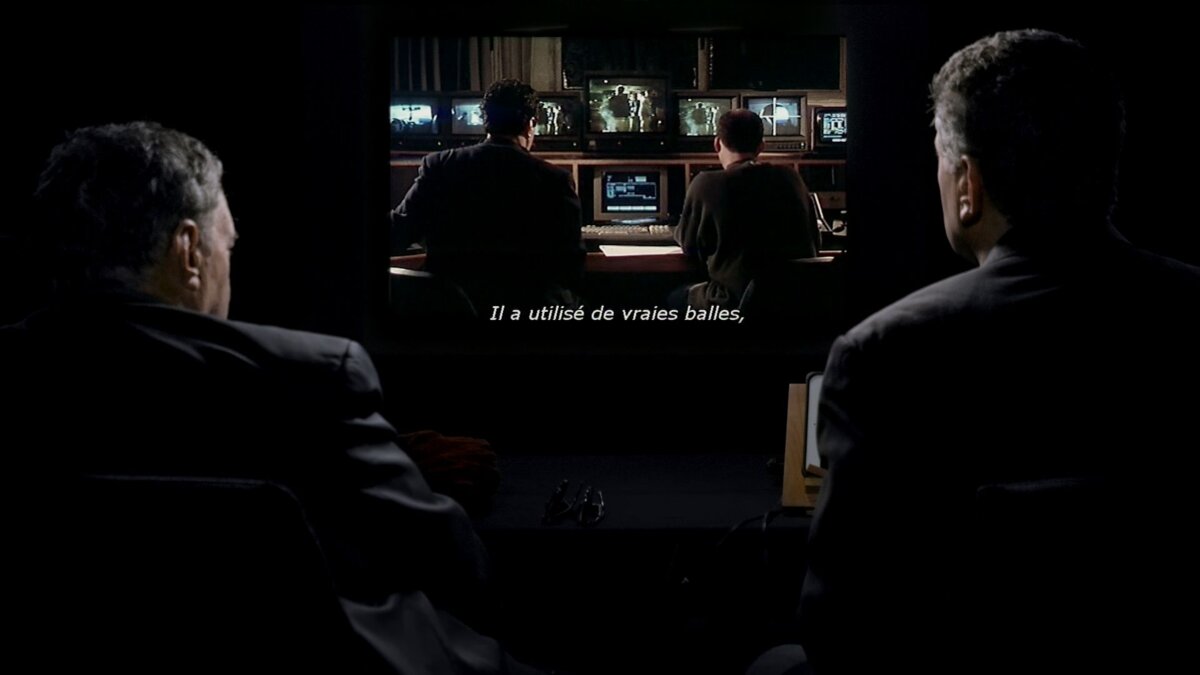

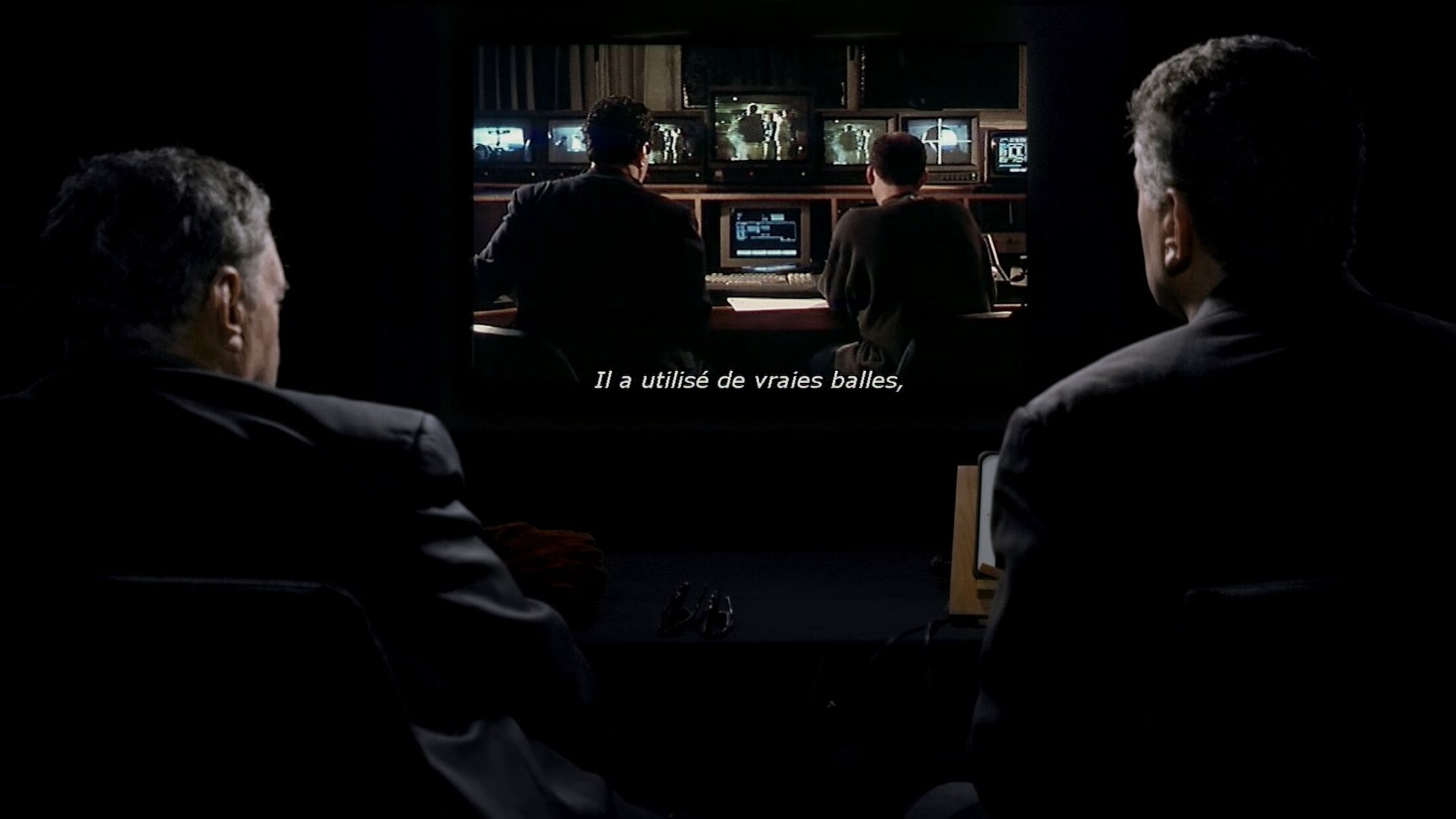

Amos Gitai et Laurent Roth sont alors positionnés côte à côte face à l’écran sur lequel seront diffusés les extraits de film. Pas face à face. On les verra donc de dos en train de regarder l’écran. Positionné comme eux et derrière eux, le spectateur, hors-champ, ne pourra pas intervenir, mais sa place est indiquée par le dispositif qui le rend présent et actif. Il est à la place de la caméra. Il voit la mise en scène choisie par Laurent Roth. Le dispositif filmique permet au spectateur d’avoir sa place : non seulement il est invité à être très attentif aux propos riches et pertinents de Gitaï, mais il fait partie d’un triangle composé de celui qui pose les questions (Laurent Roth), de celui qui tente de répondre (Amos Gitaï), de celui qui se pose des questions (le spectateur) (2).

Cette intégration filmique du spectateur a une dimension éthique et politique : il est libre face à ce qui est montré, il peut prendre position. Amos Gitaï l’explicitera : « Il y a des gens qui adhèrent à un point de vue, d’autres non et d’autres à la recherche de significations… C’est le type de démarche cinématographique que j’aime ». Le spectateur n’est pas un consommateur. A proximité de Laurent Roth et d’Amos Gitaï, il a sa place, à égalité avec eux. Comme eux, il est producteur de sens : le savoir créé par le triptyque, il en est aussi l’acteur, le co-auteur.

On l’a entendu au début du film : Amos Gitaï mêle dans ses films, ce qui est rare, le documentaire et la fiction. Pas à la manière des docu-fictions que nous proposent aujourd’hui les chaînes de télévision. Il ne s’agit pas pour lui d’illustrer, mais de créer à partir d’images documentaires et de fiction qui vont être confrontées les unes aux autres. Ainsi : le moment de l’assassinat d’ Yitzhak Rabin a été filmé par un amateur (images en noir et blanc). Gitaï montre ces images dans leur durée et prend le relais de celles-ci en mettant en scène une séquence du même point de vue que l’amateur, avec des acteurs, des figurants, un accompagnement musical, un triple coup de feu clair et distinct avec flash et des cris. Et Laurent Roth commente fort justement : « Ce travail du vrai et du faux nous permet de nous représenter l’évènement ». Ce qui est filmé par l’amateur en direct et la séquence de fiction qui la double ont chacune leur part de vérité mais leur rapprochement fait surgir et ressentir celle-ci, plus violente, plus impliquante pour le spectateur. Cette vérité, il se la représente, il prend conscience du point de vue.

Je pense également à la magnifique séquence avec Shimon Peres. Un entretien de type documentaire entre lui et Amos avait été filmé en champ/contre-champ. Il a décidé d’utiliser le contre-champ de cette séquence en mettant à sa place la superbe actrice israélienne Yaël Abecassis qui, dans la réalité le regarde lui. La séquence apparaît donc comme si Yaël Abecassis interviewait réellement Shimon Peres. Quelle vérité se dit à travers ce « comme si » ? La beauté et le professionalisme de l’actrice (fiction) qui dans le film pose les questions d’Amos (documentaire), inscrit le spectateur dans un ressenti presque érotique qui valorise les questions d’Amos et les propos de Shimon Peres auxquels Amos Gitaï veut donner une vraie portée politique.

A côté de lui, Laurent Roth dispose d’une tablette numérique qui lui permet de lancer sur l’écran les extraits d’images qu’il a choisis. Ensemble, ils regardent et ils écoutent, souvent longuement, silencieusement. Ils connaissent ces images. Laurent Roth a choisi les extraits qu’il veut montrer, Gitaï a tourné les plans que l’on voit, il les a montés, il sait à quel moment un plan va être coupé et relié à un autre ou combien de temps devra durer un travelling. Ce qui est étonnant, c’est qu’il regarde avec la même intensité que si c’était la première fois, comme s’il cherchait à savoir, après coup, ce qu’il a fait. Et souvent, d’ailleurs, il laisse résonner en lui les questions de Laurent Roth. Il n’a pas la maîtrise sur ses propres films. Laurent Roth permet à Gitaï de mettre en évidence ce qu’il y a de plus intime et de plus personnel chez un artiste : l’acte de création. Gitaï nous livre une clé : "un film ne doit pas être clos, il ne doit pas être parfait, il doit garder une part d’utopie". Et il cite ce dicton arabe : « Quand la maison est finie, l’homme est mort » (3). Un artiste c’est quelqu’un qui est dominé par l’oeuvre qu’il a créée, qui connaît la relativité des réponses qu’il énonce et qui sont les siennes.

Rien que les siennes. Voilà pourquoi la singularité des artistes est si précieuse : chacun aborde le réel à partir de son histoire, de ses intuitions, de ce qui le touche, de ce qui l’obsède. Cette diversité des regards est d’une richesse extraordinaire.

La démarche originale de Laurent Roth qui nous invite, à décrypter, à laisser vibrer les images et mettre en évidence le montage des films de Gitaï est productrice de sens et d’interprétations. Je pense à la séquence où on voit Amos Gitaï au côté d’ Yitzhak Rabin, tous deux pris en photo par des journalistes, un an avant l’assassinat de ce dernier. Gitaï fait un arrêt sur image au moment du flash d’un appareil photo. Image arrêtée, sur-surexposée, blanche… que Laurent Roth met en relation avec le flash du coup de feu -explosif- dont sera victime Yitzhak Rabin et il dit à Gitaï : « On dirait que tu en as comme une pré-science » (de ce qui allait arriver un an plus tard à Rabin). Gitaï acquiesce, en disant que c’est intuitif, pas prémédité (4). Ce qui est beau ici, c’est que la démarche intuitive du créateur et la démarche déductive de Laurent Roth-spectateur se rejoignent et s’accordent. Bien évidemment, ce travail entrepris ici par Laurent Roth ne peut se faire qu’à partir des films d’auteurs et de créateurs véritables.

Cette mise en scène de la Parole de l’un et de l’autre voulue par Laurent Roth a un effet étonnant : la présence des corps (souvent de dos ou de profil) et la beauté des visages qui incarnent et donnent sens à ces échanges. Les paroles sont incarnées. Le verbe se fait chair. Comment ? Par quel miracle ? Outre le dispositif spatial que nous avons exploré, il y a au sein de ce dispositif une superbe gestion du temps. Amos Gitaïl et Laurent Roth prennent le temps de regarder les images extraites des films, de livrer au spectateur une parole, qui questionne, qui dé-route, qui invite à se découvrir, qui trouve son tempo. Ils laissent vivre les silences, nécessaires et féconds, ils s’écoutent ou, plus précisément encore, ils écoutent en eux, dans leur corps, l’effet des images et de la parole de l’autre. « Qu’est-ce le cinéma ? » se demandait-on. On pourrait dire ceci : ce qui échappe, ce qu’on ne peut saisir et qui est là, visible sur le visage de l’Autre.

(1) Dans le 3ème opus du triptyque, Haïfa, la rouge, ils échangeront naturellement leur place : Laurent Roth donnera Amos Gitaï la tablette numérique à partir de laquelle il lance les extraits de films.

(2) Il y a un plan étonnant qui expose images et les acteurs en jeu : au fond on voit une série d’écrans en régie qui montrent les rushes de la reconstitution policière du meurtre de Rabin. Images « éclatées » qu’il faut rassembler. Face à elles, à la table de montage, se trouvent à gauche Amos et à sa droite son monteur, vus de dos qui cherchent ce qui convient pour le montage. Et au 1er plan de nouveau Amos Gitaï à gauche et Laurent Roth à droite en lieu et place du monteur, tous deux également de dos qui observent. Ajoutons le spectateur hors-champ qui cherche à savoir ce qui se passe. Magnifique mise en abyme où les regards de tous et de chacun, à égalité, sont activés et concentrés sur les images. Mise en abyme qui n’est évidemment pas étrangère au type de mise en scène de Gitaï dans ses films.

(3) Au début du 1er opus, on voit longuement des ouvriers sur les fondations d’une maison. Seront évoquées les 3 maisons en construction dans 3 films documentaires House, Une maison à Jérusalem, News from home. Rappelons qu’Amos Gitaï a une formation d’architecte. Au lieu de construire des maisons, il construit des films.

(4) On peut évoquer ici, la rencontre entre Gitaï et Godard concernant le montage « intuitif » entre deux plans. Godard les monte et ensuite il se questionne sur la signification qui peut s’en dégager. « Il interprète la signification entre deux plans après qu’il ait fait acte de les poser », note Gitaï. Ce qui fait référence à la Kabbale qui intéressait particulièrement Godard.

Guy Baudon

Mars 2023