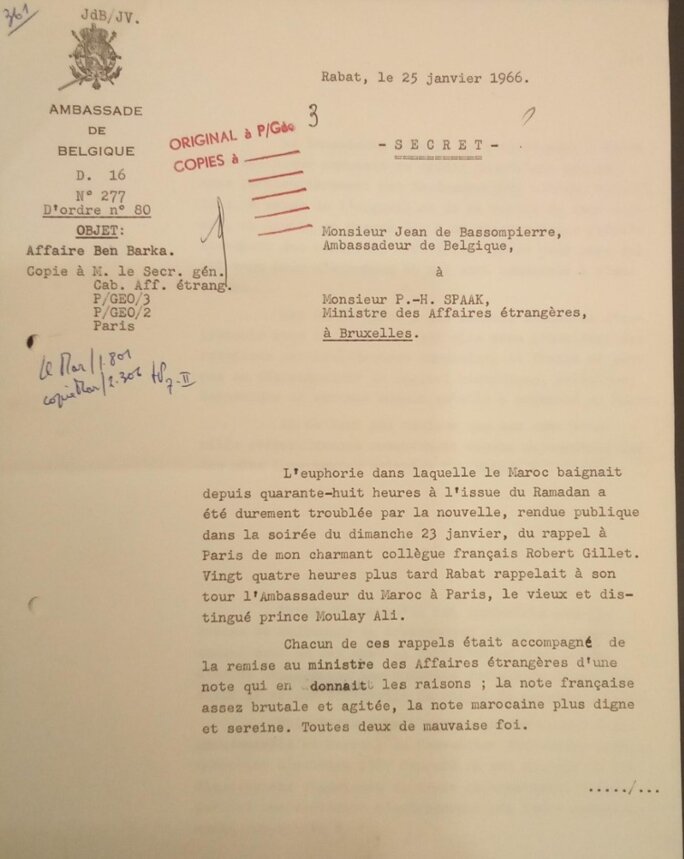

Ce deuxième article de notre série s’appuie sur deux notes diplomatiques confidentiels rédigés par l’ambassadeur de Belgique à Rabat, Jean de Bassompierre, et adressés à Paul-Henri Spaak, ministre belge des Affaires étrangères. Datées des 19 et 25 janvier 1966, elles décrivent une crise qui dépasse désormais le cadre judiciaire pour devenir un véritable contentieux diplomatique entre la France et le Maroc.

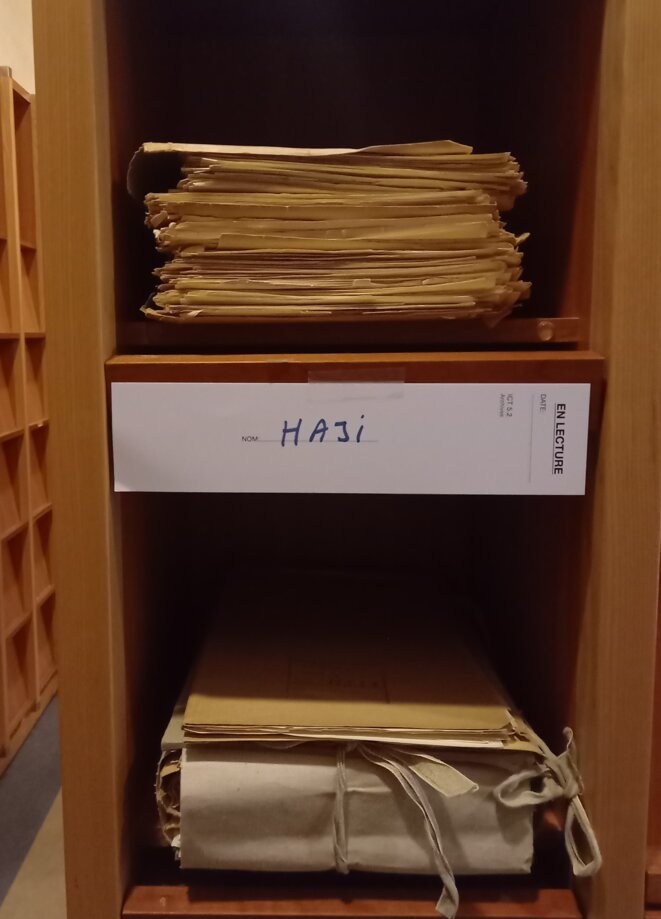

La note du 19 janvier 1966

Deux mois et demi après l’enlèvement de Mehdi Ben Barka à Paris, l’ambassadeur belge adresse à Bruxelles une note confidentielle. Elle décrit une relation franco-marocaine profondément dégradée et souligne l’embarras des autorités françaises face à une affaire devenue politiqu

Agrandissement : Illustration 1

Hassan II, irrité par la presse et la justice françaises

La note rapporte que le roi Hassan II est « fort mécontent des articles de la presse française qui mettent en cause des membres de son gouvernement » et de « l’attitude de la justice française qui paraît, vue d’ici, fort lente à tirer l’affaire au clair ». Pour le souverain, ces critiques extérieures équivalent à une remise en cause de son autorité au moment où il cherche à consolider son pouvoir intérieur.

De Gaulle et l’ombre des services secrets

Selon l’ambassadeur belge , « le président de Gaulle est, de son côté, d’autant plus contrarié par cette attitude marocaine que certains des services secrets français sont manifestement impliqués dans l’affaire, et ce, vraisemblablement à son insu ». L’expression est lourde de sens : elle suggère que l’opération aurait pu être conduite sans que le chef de l’État en soit informé. La note diplomatique met ainsi en lumière une situation délicate, où l’autorité présidentielle paraît mise en défaut par l’autonomie de ses propres services.

Roger Frey, un ministre fragilisé mais non désavoué

La note évoque également Roger Frey, ministre de l’Intérieur, fragilisé par l’affaire. À l’approche des échéances politiques, il redoute d’être tenu pour responsable. Mais de Gaulle ne souhaite pas le « désavouer », préférant maintenir l’unité gouvernementale. Ce choix, souligne la note, traduit une volonté de préserver l’autorité présidentielle et d’éviter que la crise ne se transforme en conflit politique interne.

Des relations franco-marocaines empoisonnées

Bassompierre décrit une atmosphère de défiance persistante. La cordialité personnelle entre de Gaulle et Hassan II apparaît rompue et « la situation est franchement mauvaise ». Le diplomate relève aussi les risques économiques : un refroidissement entre Paris et Rabat pourrait entraîner une réduction de l’aide française, jugée « capitale pour l’économie marocaine ». Dans le même temps, le Maroc tente de renforcer ses liens avec les États-Unis, ce qui alimente l’inquiétude de la représentation française sur place.

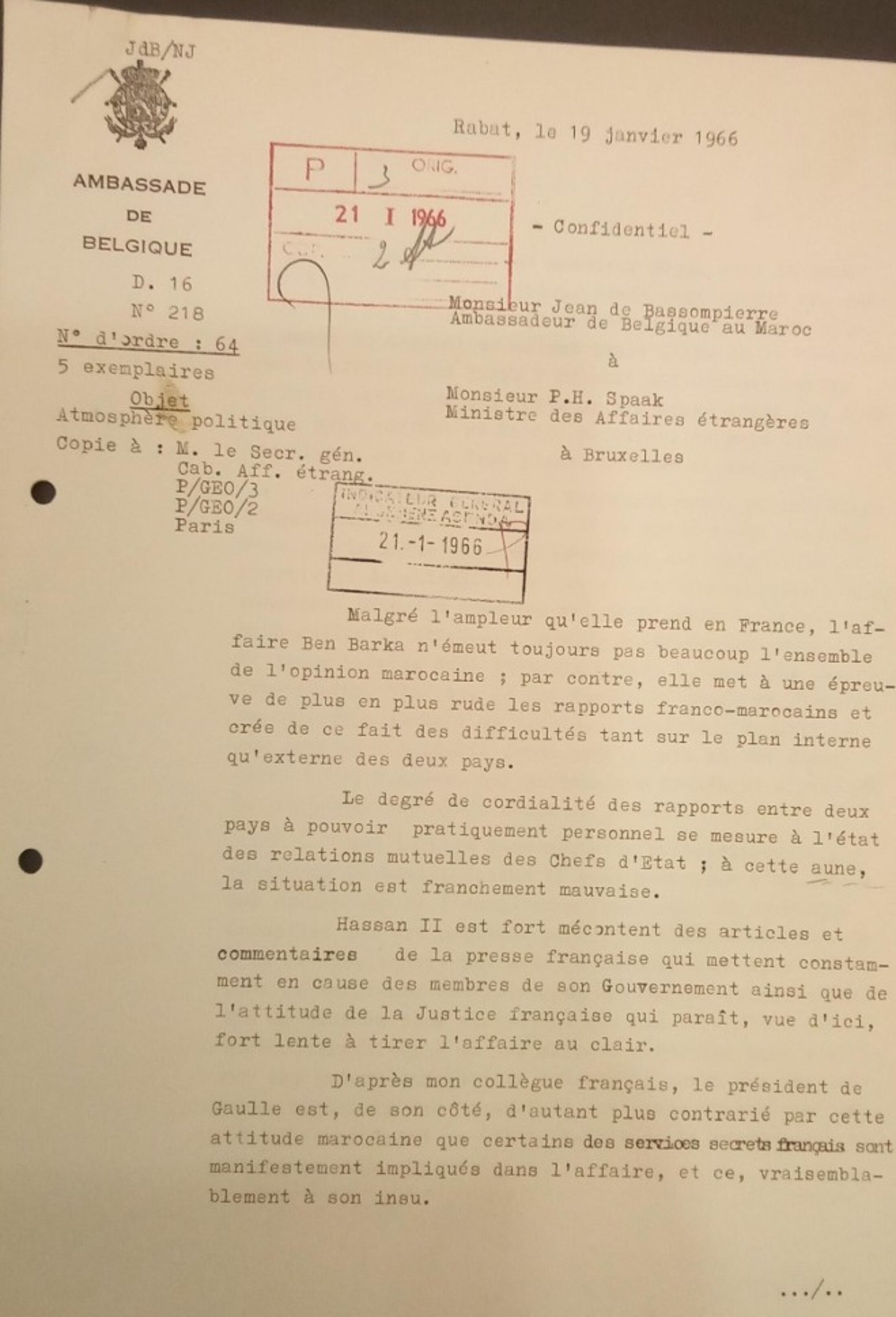

La note du 25 janvier 1966

Quelques jours plus tard, une seconde note diplomatique, datée du 25 janvier 1966, confirme et approfondit cette dégradation en relatant un nouvel épisode : le rappel réciproque des ambassadeurs français et marocain.

Agrandissement : Illustration 2

Affaire Ben Barka : janvier 1966, rappel des ambassadeurs et « l’agitateur marocain »

Le 25 janvier 1966, l’ambassadeur de Belgique à Rabat, Jean de Bassompierre, adresse à Bruxelles une note confidentielle consacrée à l’affaire Ben Barka. Trois mois après l’enlèvement de l’opposant marocain à Paris, elle rend compte d’un nouvel épisode : le rappel réciproque des ambassadeurs français et marocain.

Le rappel des ambassadeurs

L’ambassadeur indique que « l’euphorie dans laquelle le Maroc baignait depuis quarante-huit heures à l’issue du Ramadan a été durement troublée par la nouvelle, rendue publique dans la soirée du dimanche 23 janvier, du rappel à Paris de mon charmant collègue français Robert Gillet ». Le lendemain, Rabat rappelait à son tour son représentant à Paris, le prince Moulay Ali.

Chaque rappel était accompagné d’une note diplomatique exposant les motifs de la décision. Bassompierre qualifie la note française de « brutale et agitée » et la note marocaine de « plus digne et sereine », tout en considérant que « toutes deux [étaient] de mauvaise foi ».

La qualification d’« agitateur »

La note évoque « la lamentable affaire de l’enlèvement à Paris d’un agitateur marocain au crédit chancelant par des gens particulièrement peu intéressants du milieu ». Cette formulation, caractéristique du langage diplomatique de l’époque, illustre la manière dont Ben Barka pouvait être perçu par certains milieux officiels et souligne que l’incident diplomatique prend naissance autour d’un opposant décrit en ces termes.

De Gaulle et Hassan II

Selon Bassompierre, la situation découle « de l’orgueil et de la vanité de deux hommes, de Gaulle et Hassan II », ce qui conduit à « un spectaculaire refroidissement des relations officielles entre deux pays qui ont tout pour s’entendre et qui sont condamnés à s’entendre ». La note met donc en avant le rôle des dirigeants eux-mêmes dans l’aggravation de la crise.

Le mandat d’arrêt contre Oufkir et ses limites juridiques

La note explique que « Paris estime qu’il est impossible pour la France de maintenir un ambassadeur auprès d’un gouvernement dont un des membres fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire française. Voilà la raison officielle du rappel de monsieur Gillet. »

L’ambassadeur ajoute cependant que ce mandat était « inexécutable au Maroc » car la Convention judiciaire franco-marocaine d’octobre 1957, en son article 28, reprend une règle classique du droit international : « Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. »

Bassompierre rappelle que d’autres options existaient. La Convention de 1957 permettait en effet à chaque pays de demander l’extradition d’un ressortissant à un État tiers. « C’est cette procédure que la France a mise en action contre le général Oufkir », écrit-il, avant de préciser qu’elle ne pouvait aboutir que si Oufkir se déplaçait à l’étranger et qu’un pays tiers acceptait de l’arrêter pour le livrer à la justice française.

La note mentionne également une autre possibilité : une demande de poursuite judiciaire adressée directement au Maroc. Elle aurait alors été accompagnée d’un dossier complet, et la justice marocaine aurait dû se prononcer. Bassompierre précise : « C’est une procédure très couramment employée et qui donne, malgré de longs retards, satisfaction. » Cette voie aurait aussi eu l’avantage d’associer officiellement Rabat aux résultats de l’enquête en cours à Paris.

Enfin, l’ambassadeur observe que si une telle demande avait été faite, la Constitution marocaine aurait prévu que le général Oufkir ne puisse être poursuivi qu’en tant que ministre, ce qui impliquait une mise en accusation par le Parlement (article 88). Comme le Parlement était en vacances, la procédure aurait été retardée.

Bassompierre conclut que la France a choisi la voie la plus visible : « La France a donc choisi la procédure plus spectaculaire du mandat d’arrêt international mais, en le faisant, elle a donné au Maroc l’impression de poser surtout un acte politique car elle a porté l’affaire du plan juridique au plan de gouvernement à gouvernement. »

Les informations recueillies par l’ambassadeur belge

Bassompierre rapporte avoir obtenu « quelques informations recueillies auprès de sources très sûres, tant françaises que marocaines, au sujet de cette affaire ».

- L’enlèvement de Ben Barka

Selon la note, « l’enlèvement de Ben Barka au moment où il a eu lieu semble résulter d’un malentendu ou d’un manque de contrôle sur les exécutants. Un ordre permanent avait apparemment été donné par la police secrète marocaine de l’arrêter et de le livrer vivant au Maroc. » Pour cela, elle aurait sollicité « la collaboration de ses amis des polices parallèles françaises et des intermédiaires habituels du milieu ».

L’ambassadeur ajoute que « trois tentatives infructueuses avaient déjà eu lieu » et que l’opération de la brasserie Lipp « ne pouvait tourner que mal ». - Les réactions marocaines

Lorsque la nouvelle de l’enlèvement parvint à Rabat, « on n’y crut d’abord pas, puis on eut l’impression que les choses avaient mal tourné et que Ben Barka pouvait avoir été tué ». Selon Bassompierre, les autorités auraient alors cherché « à limiter les conséquences d’un événement si fâcheux » en minimisant leur responsabilité. - Les messages échangés entre Paris et Rabat

La note indique que plusieurs messages furent échangés « entre le Palais royal, l’Élysée, Oufkir et les services intéressés ». Bassompierre rapporte que de Gaulle exigea « à plusieurs reprises que le Maroc livre Oufkir ou Dlimi ». La réponse de Hassan II fut constante : il « n’avait pas à juger le Maroc » et pouvait « dès lors se borner à l’écarter sans plus ». - Les hypothèses évoquées

L’ambassadeur mentionne plusieurs hypothèses circulant dans les milieux diplomatiques. La première concernait un éventuel remaniement ministériel qui aurait pu écarter Oufkir, mais Bassompierre la juge « peu probable ». Il relève aussi que si le Maroc avait livré Boucheseiche aux autorités françaises et n'avait pas interdit l'entrée des Journaux françaises, « il est probable que l’opinion française aurait été mieux disposée ». Enfin, il rapporte que « Rabat prétend que deux entrevues [entre Ben Barka et de Gaulle] ont eu lieu quelques semaines avant l’enlèvement du 30 octobre », mais que « Paris dément formellement ». - Un climat de suspicion réciproque

Bassompierre conclut que « plus Hassan II tergiverse et plus il se défend, plus dure devient l’attitude de la France. C’est un triste cercle vicieux que le caractère entier et orgueilleux des principaux protagonistes ne permettra pas de briser ». - Une diplomatie réduite mais maintenue

Enfin, l’ambassadeur note que si la France a rappelé son ambassadeur, « l’autorité du ministre-conseiller Dufresne reste entière » et que Rabat ne prévoit pas de nouvelles mesures contre la représentation française. La tension est forte, mais les relations diplomatiques ne sont pas rompues.

Un calme fragile au Maroc

La note souligne que « le pays est tout à fait calme. Aucune manifestation, aucune hostilité à l’égard des Français du Maroc. Mais ceux-ci sont inquiets et craignent des mouvements de peuple ou des mesures officielles contre eux ».

Ainsi, si la situation intérieure reste paisible, les tensions diplomatiques pèsent sur le climat général, nourrissant l’inquiétude des ressortissants français installés au Maroc.

Les efforts du gouvernement marocain

Bassompierre écrit : « Je n’y crois guère. Le gouvernement fait visiblement des efforts pour présenter un front serein et veillera, je pense, à ce qu’aucune manifestation intempestive ne vienne compromettre les efforts qu’il déploie en ce moment pour attirer les touristes et les capitaux. »

Il ajoute toutefois une mise en garde : « Mais il ne faudrait pas que l’influence des éléments modérés et pro-occidentaux du pays soit mise à trop rude épreuve par l’insistance de la France à obtenir un geste qui apparaît de plus en plus à Rabat comme une immixtion dans les affaires politiques marocaines et une atteinte à sa souveraineté. »

La note du 25 janvier 1966 se termine sur une appréciation prudente : la crise née de l’affaire Ben Barka a entraîné une dégradation spectaculaire des relations franco-marocaines, symbolisée par le rappel des ambassadeurs et par un climat de méfiance réciproque. Si le Maroc demeure calme en apparence, l’ambassadeur belge décrit une situation où l’équilibre reste fragile : Hassan II cherche à préserver une image de stabilité, mais la pression française, perçue comme une atteinte à la souveraineté, pourrait fragiliser les courants modérés au sein du pays.

Le prochain article portera sur deux notes diplomatiques de février 1966. Elles relatent les initiatives de Hassan II sur la scène internationale, la perception de la situation à l’intérieur du Maroc, ainsi que les rapports entre le régime, l’opposition et la France.