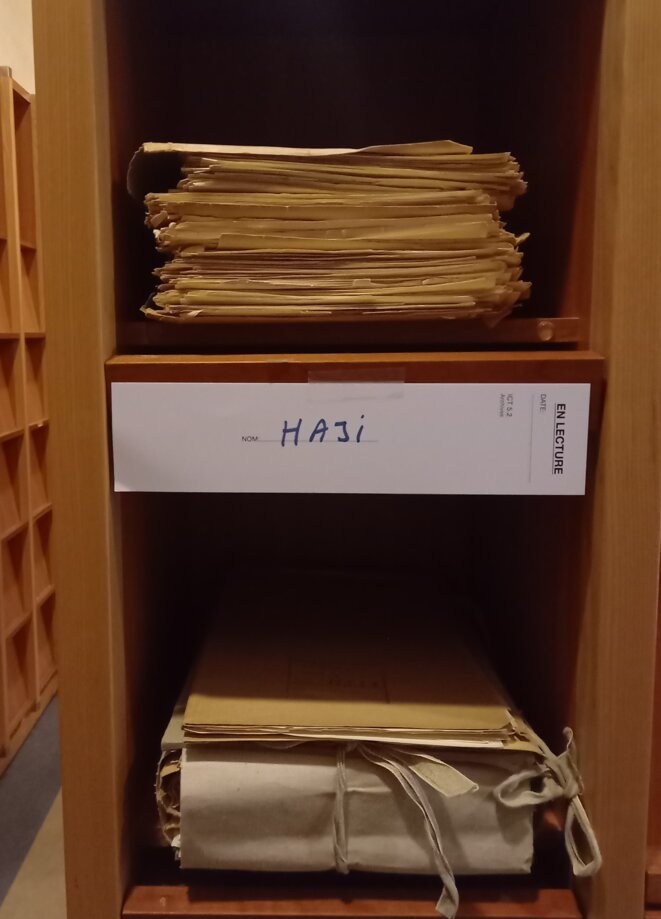

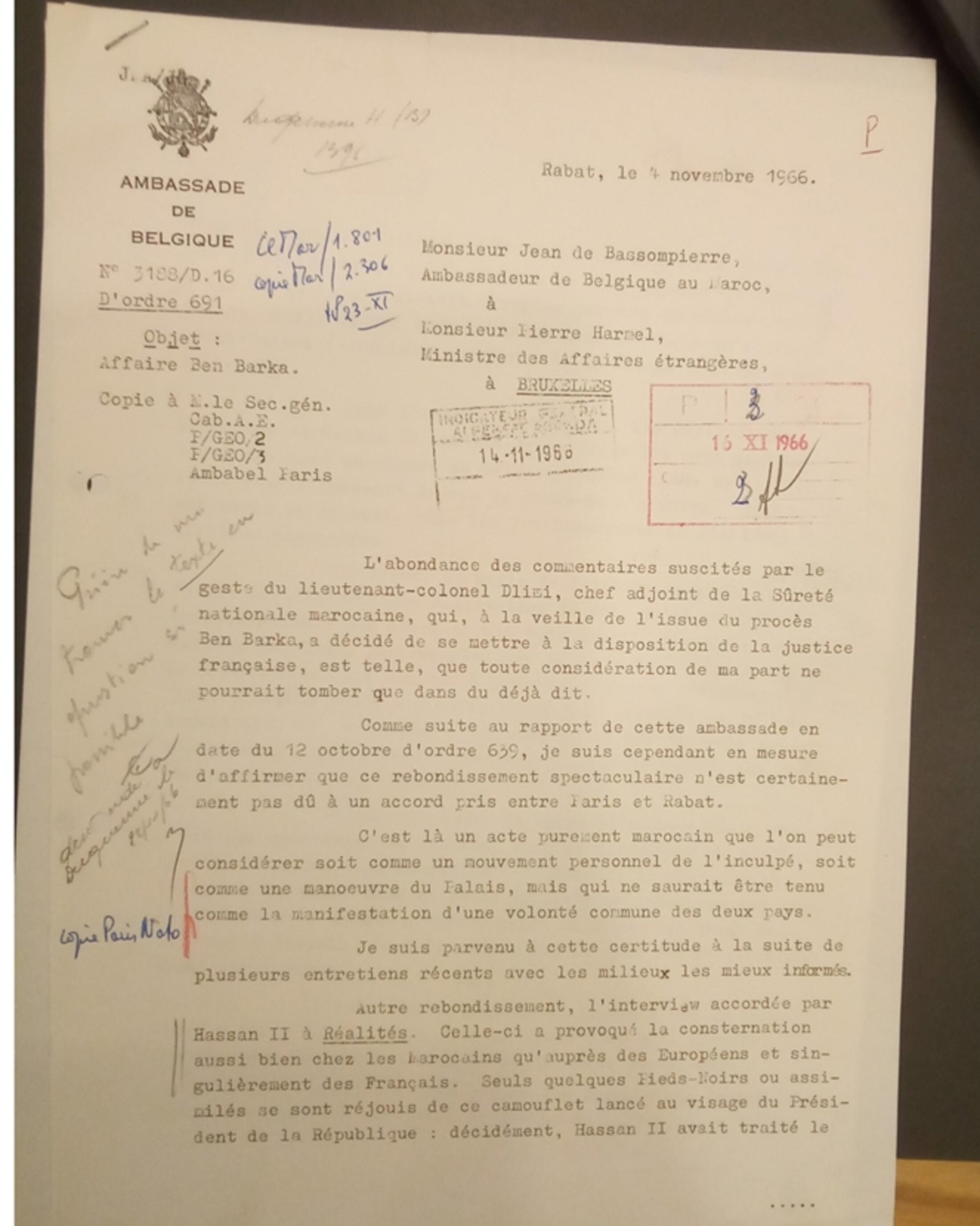

Ce quatrième article de notre série repose sur deux dépêches diplomatiques confidentielles rédigées par Jean de Bassompierre, ambassadeur de Belgique à Rabat, et adressées à Bruxelles. Datées des 21 septembre et 4 novembre 1966, elles décrivent avec précision la perception marocaine du procès Ben Barka, ouvert à Paris à la rentrée de 1966. Ces documents révèlent un contraste saisissant : tandis que la France vit l’affaire comme une plaie ouverte, le Maroc, lui, reste imperturbable.

Agrandissement : Illustration 1

Un procès sans écho populaire

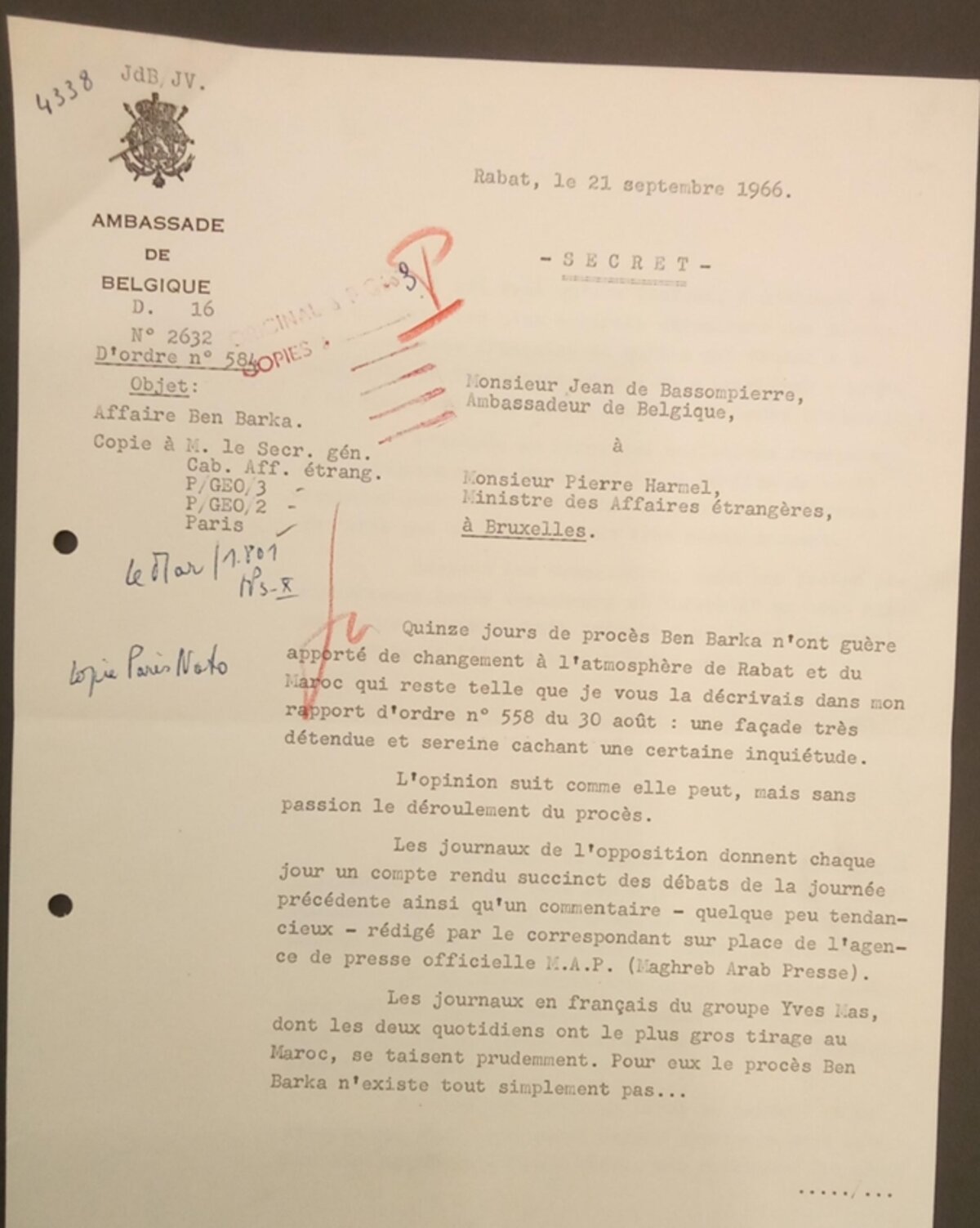

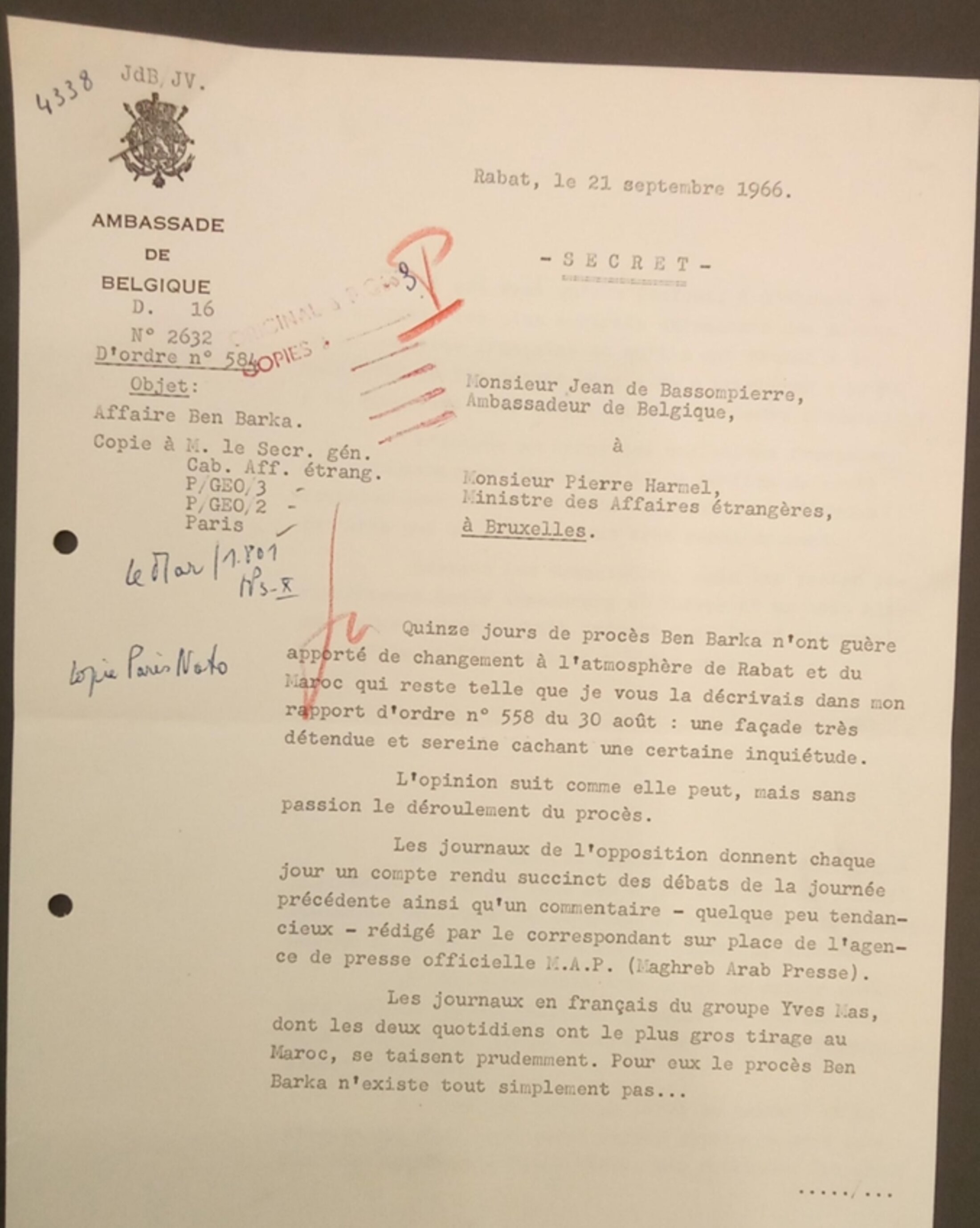

Dans sa note du 21 septembre 1966, Bassompierre constate que les deux premières semaines d’audience à Paris « n’ont guère apporté de changement à l’atmosphère de Rabat ». L’ambassadeur insiste sur « une façade détendue et sereine » et souligne que « l’opinion publique suit le procès sans passion ». L’affaire, omniprésente dans la presse et les débats français, ne semble susciter au Maroc qu’une curiosité lointaine.

Le diplomate note que la couverture médiatique est étroitement contrôlée : la presse marocaine ne publie que les communiqués officiels diffusés par l’agence MAP, et les journaux d’opposition, prudents, se contentent de brefs commentaires. Les grands quotidiens français demeurent interdits d’entrée au Maroc, et les postes européens, tels qu’Europe n°1 ou Radio Luxembourg, se montrent désormais « plus modérés qu’autrefois ».

Autrement dit, tout est fait pour désamorcer la tension : pas de polémique, pas de débat, et surtout, pas d’émotion publique.

Un pouvoir royal sûr de lui

Le rapport insiste sur la stabilité du régime et la confiance affichée par Hassan II. « Le roi circule sans précaution spéciale », écrit l’ambassadeur, tandis que le général Oufkir, accusé par la justice française, « donne des interviews, plaisante sur le général de Gaulle et fréquente les salons et le Golf Club de Rabat ». Le pouvoir ne manifeste aucun signe de fébrilité.

À la différence de la France, où l’affaire a pris une dimension politique et judiciaire explosive, le Maroc choisit l’indifférence comme stratégie.

L’opposition, elle, reste désunie. L’Union nationale des Forces populaires (UNFP) garde le silence, l’Istiqlal « joue un double jeu », et les deux grandes centrales syndicales s’opposent ouvertement. Pour Bassompierre, « l’union de l’opposition n’est pas pour demain ».

Le message est clair : aucune menace interne ne pèse réellement sur le trône.

La France choisit l’apaisement

Bassompierre note avec attention les gestes de conciliation venus de Paris. Loin de se distancier, la France consolide au contraire sa présence au Maroc : augmentation du nombre d’assistants techniques, renouvellement des accords entre la Banque de France et la Banque du Maroc, octroi de bourses d’études et participation accrue à des projets agricoles et éducatifs.

« Ces gestes, écrit-il, traduisent la volonté d’éviter toute détérioration des relations bilatérales. »

À travers ce ton mesuré, la diplomatie belge souligne un fait essentiel : malgré l’affaire Ben Barka, la France n’a jamais envisagé de rompre avec Rabat. Au contraire, elle préserve un allié clé au Maghreb.

Une diplomatie prudente et calculée

La dépêche de septembre évoque également les ambitions extérieures du souverain. Hassan II prépare alors une tournée diplomatique qui doit le conduire en URSS, en Turquie et à New York, où il espère rencontrer le président Lyndon Johnson. Bassompierre s’interroge cependant sur « l’opportunité d’un tel déplacement », estimant que le roi « pourrait se trouver dans une situation embarrassante si le verdict du procès tombait durant son séjour ».

Mais au-delà de cette réserve, le diplomate décrit un monarque confiant, à la fois actif sur la scène internationale et maître de son image intérieure.

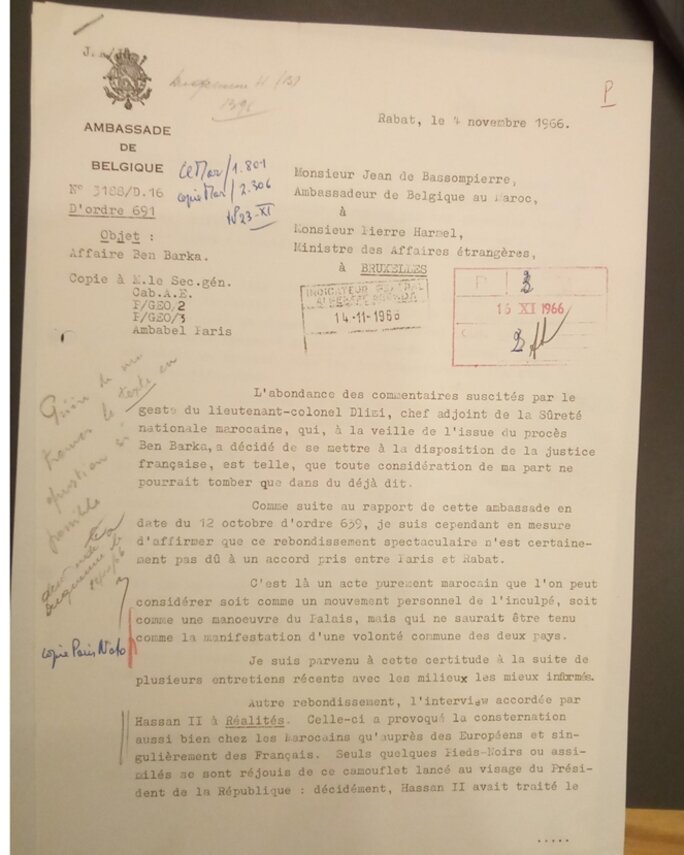

La note du 4 novembre 1966 : la continuité

Agrandissement : Illustration 2

Deux mois plus tard, Bassompierre envoie une nouvelle dépêche à Bruxelles. Son constat reste identique : « La thèse française, selon laquelle la position de Hassan II serait compromise, ne se vérifie pas. »

L’ambassadeur observe que l’opinion publique marocaine demeure indifférente au procès, et que les relations entre Paris et Rabat n’ont subi aucune détérioration.

« Heureusement, écrit-il, l’aide française reste et restera longtemps indispensable au Maroc », rappelant que ni les États-Unis, ni l’Allemagne, ni la Grande-Bretagne ne peuvent offrir la même constance d’appui que Paris.

Le diplomate conclut en appelant à la raison :

« Espérons que les opinions de prudence et de bon sens finiront par prévaloir afin de réduire cette malheureuse affaire à ses justes proportions. »

Une crise étrangère au Maroc

Ces deux notes, rédigées à deux mois d’intervalle, montrent à quel point le Maroc a traversé le procès Ben Barka sans en subir les contrecoups. Alors que l’affaire secouait la France et alimentait les polémiques internationales, le royaume, lui, a maintenu le cap : stabilité intérieure, continuité diplomatique et fidélité à la France.

Pour l’ambassade belge, tout indique que le scandale, présenté à Paris comme une crise d’État, n’a jamais pris racine à Rabat.

En d’autres termes, l’affaire Ben Barka est restée une affaire française — un drame diplomatique dont le Maroc, fort de sa prudence, est sorti intact.

Le cinquième et dernier volet reviendra sur les dépêches de 1966 et 1967, quand les diplomates belges constatent que l’affaire Ben Barka s’essouffle : la tension retombe, Paris et Rabat se rapprochent, et Hassan II sort définitivement renforcé.