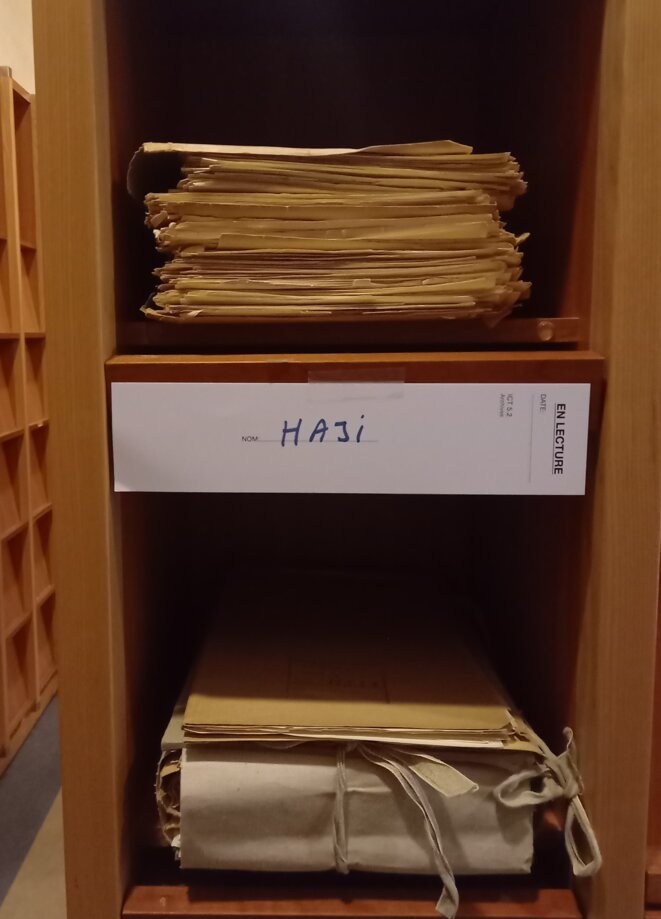

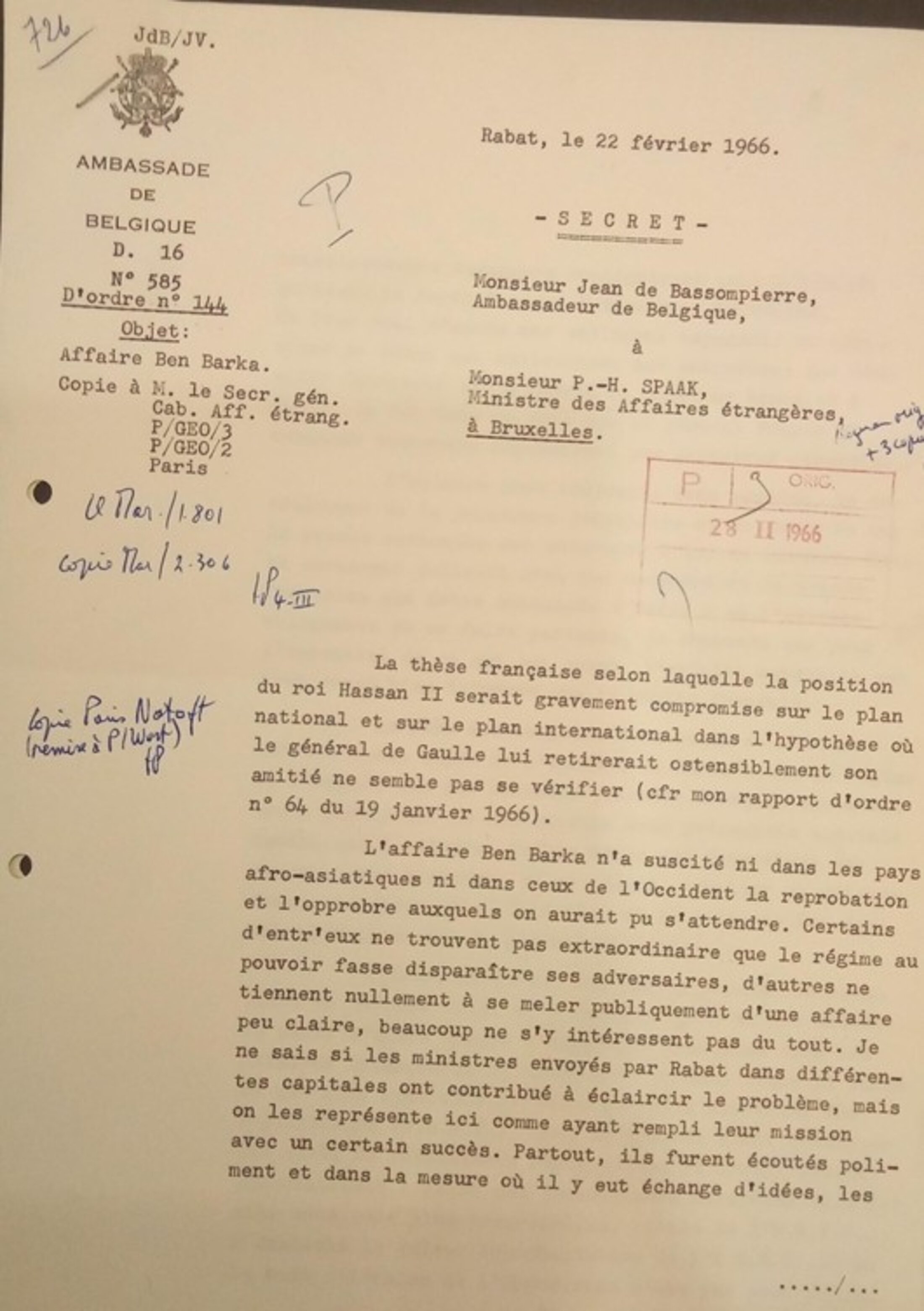

Ce troisième article de notre série s’appuie sur deux notes diplomatiques confidentielles rédigées par l’ambassadeur de Belgique à Rabat, Jean de Bassompierre, et adressées à Paul-Henri Spaak, ministre belge des Affaires étrangères. Datées des 1er et 22 février 1966, elles montrent comment Hassan II a tenté d’internationaliser la crise Ben Barka par une offensive diplomatique improvisée, tout en soulignant la sérénité affichée à l’intérieur du pays et la division persistante de l’opposition.

Agrandissement : Illustration 1

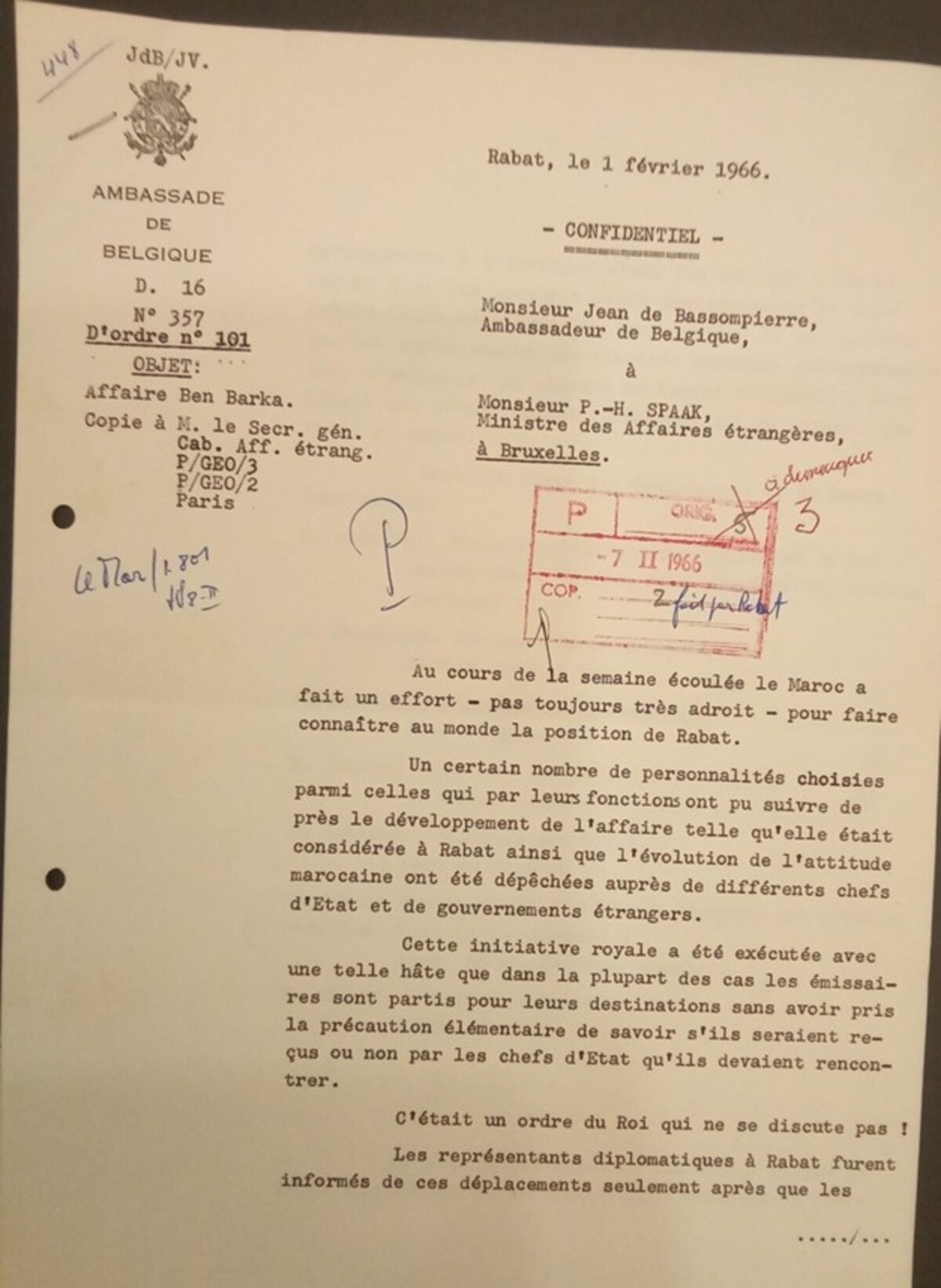

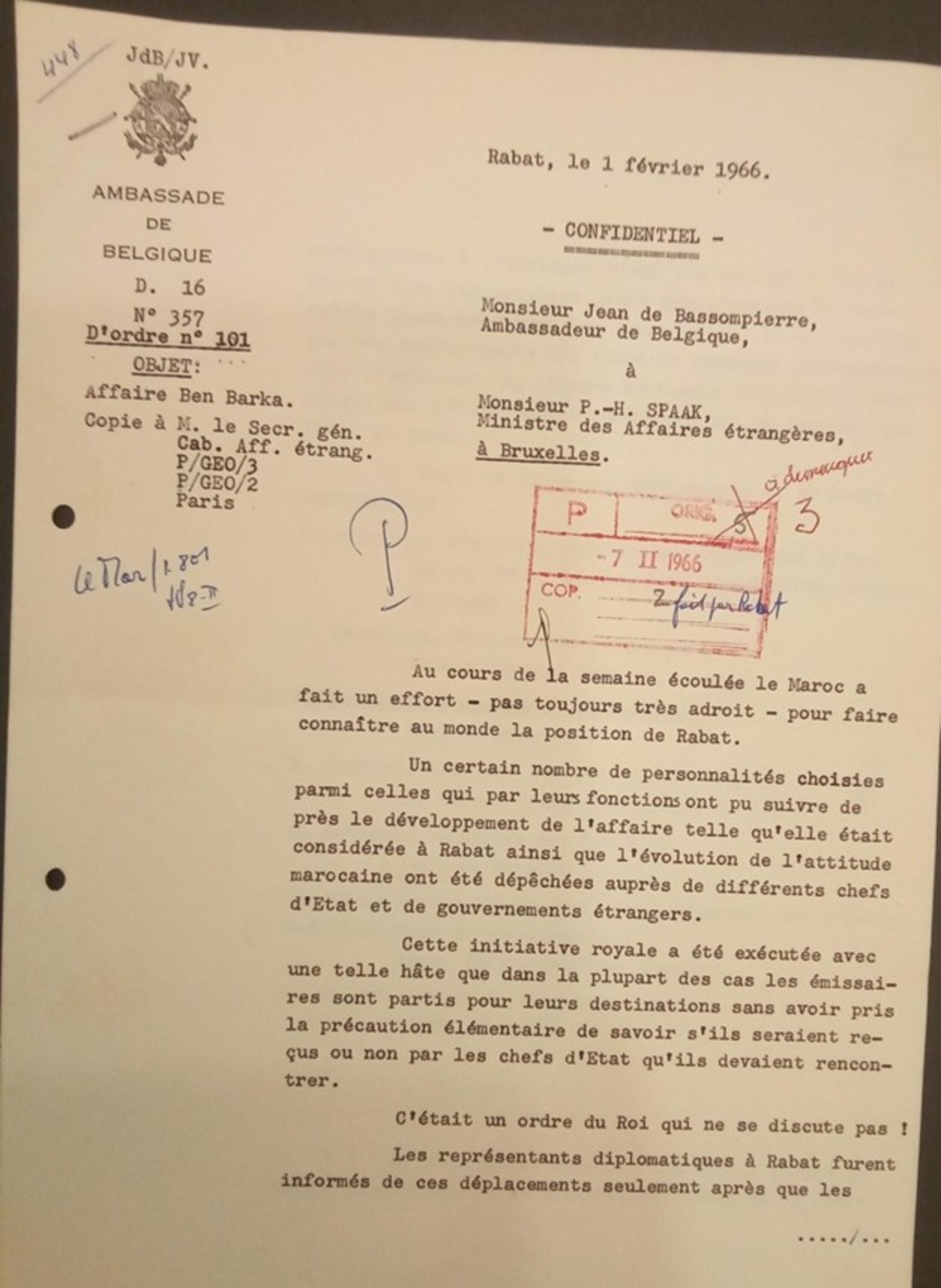

La note du 1er février 1966 : une offensive improvisée

Bassompierre rapporte que le roi Hassan II a ordonné à plusieurs ministres et proches collaborateurs de parcourir les capitales étrangères afin de défendre la position du Maroc. Cette initiative, qualifiée d’« ordre du Roi qui ne se discute pas », s’est déroulée dans la précipitation. Les émissaires sont partis sans même vérifier s’ils seraient reçus par leurs interlocuteurs, et les diplomates étrangers à Rabat n’ont été informés qu’après leur départ. Plusieurs gouvernements se sont retrouvés embarrassés de devoir accueillir des envoyés marocains pour une affaire qu’ils considéraient comme bilatérale entre Paris et Rabat.

La liste des émissaires est longue : Ahmed Balafrej en Suisse, en Allemagne fédérale, en Autriche, en Scandinavie et en Grande-Bretagne ; M. Cherkaoui en Espagne, en Italie et à Bonn ; M. Boutaleb vers les pays du Maghreb ; M. Benhima en Égypte, en Éthiopie et dans plusieurs pays de l’Est ; M. Echiguer vers les pays du Benelux ; le prince Moulay Hassan Ben Driss (ministre des Affaires sahariennes et mauritaniennes )au Proche-Orient ; M. Alaoui en Afrique de l’Ouest. Certains interlocuteurs, comme Franco ou Bourguiba, ont toutefois insisté sur l’importance pour le Maroc de « contribuer à découvrir la vérité ».

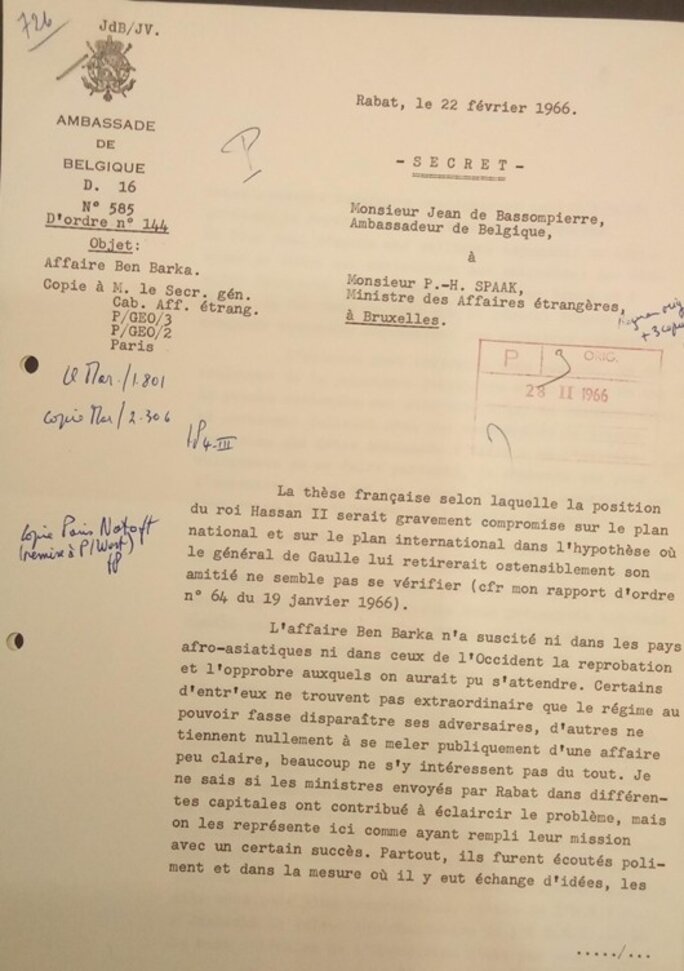

La note du 22 février 1966 : un calme intérieur persistant

Agrandissement : Illustration 2

Trois semaines plus tard, Bassompierre dresse un bilan nuancé. La thèse française, selon laquelle l’affaire Ben Barka devait gravement compromettre la position intérieure et internationale de Hassan II, ne se vérifie pas. Le scandale ne suscite pas dans les pays arabo-asiatiques ni dans l’opinion occidentale la réprobation attendue. Certaines capitales restent indifférentes, d’autres considèrent l’affaire comme obscure, beaucoup n’y prêtent guère attention. Les ministres envoyés à l’étranger sont écoutés poliment, parfois avec un certain succès, mais sans impact décisif.

À l’intérieur du Maroc, l’opinion publique suit la procédure « sans passion », à travers une presse étroitement encadrée. Le pays demeure calme : aucun signe d’épreuve de force entre régime et opposition. Le roi se montre détendu, Oufkir donne des interviews, plaisante sur de Gaulle dans les cercles mondains. L’opposition, elle, reste divisée : l’Union nationale des Forces populaires observe un silence total, l’Istiqlal joue un rôle ambigu, et les syndicats se déchirent entre l’Union générale marocaine des travailleurs et l’Union marocaine du travail. « L’union de l’opposition n’est pas pour demain », conclut l’ambassadeur.

Une dépendance maintenue envers la France

Malgré les accusations visant Oufkir et les propos offensants attribués à de Gaulle, Rabat choisit de ne pas rompre ses relations avec Paris. Bassompierre souligne que « l’aide française reste et restera longtemps indispensable au Maroc », qu’il s’agisse d’appui militaire, économique ou institutionnel. Les États-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne suivent également la situation, mais la France demeure le partenaire central.

Une conclusion prudente

Bassompierre termine sa dépêche en espérant que « les opinions de prudence et de bon sens finiront par prévaloir afin de réduire cette malheureuse affaire à ses justes proportions ».