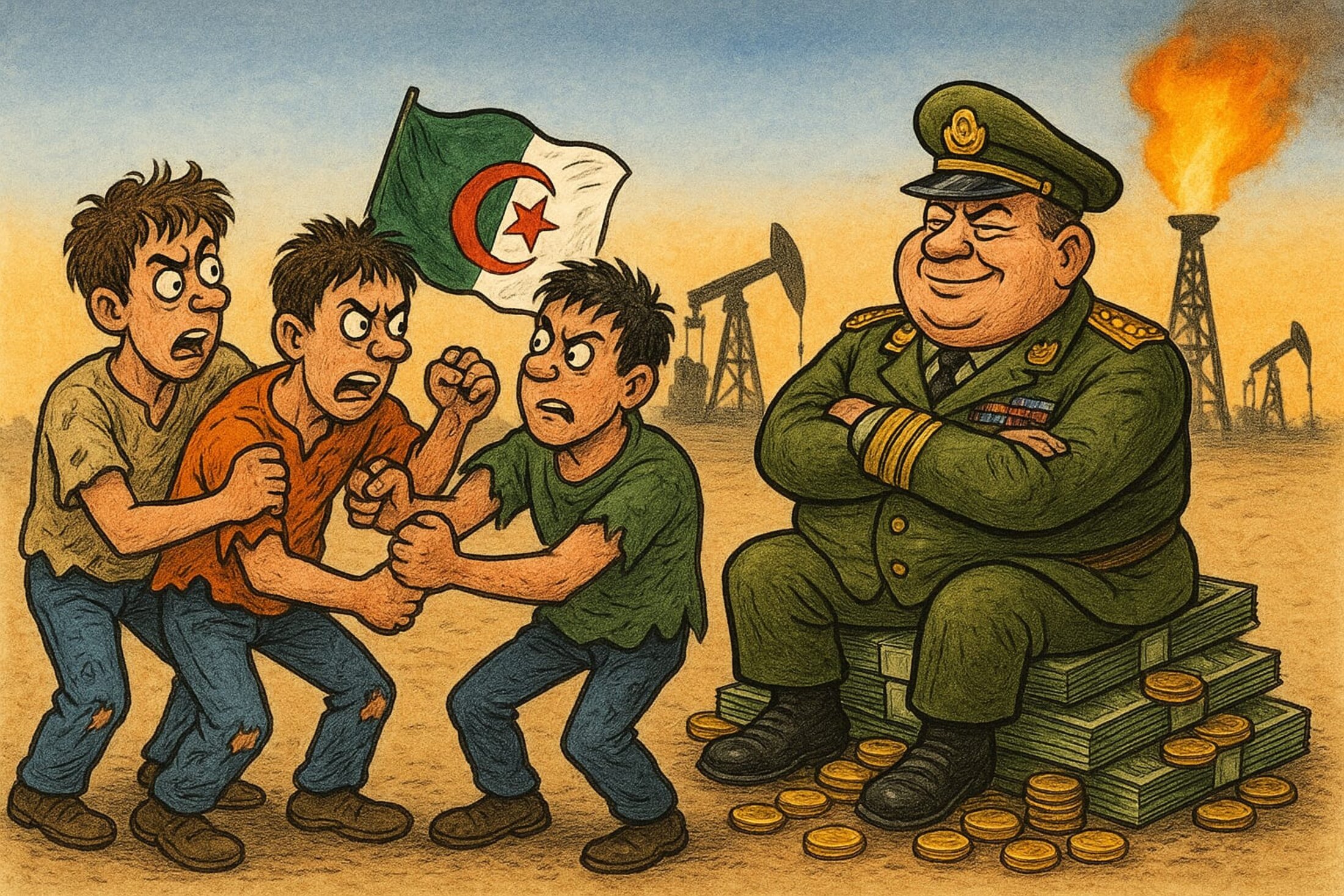

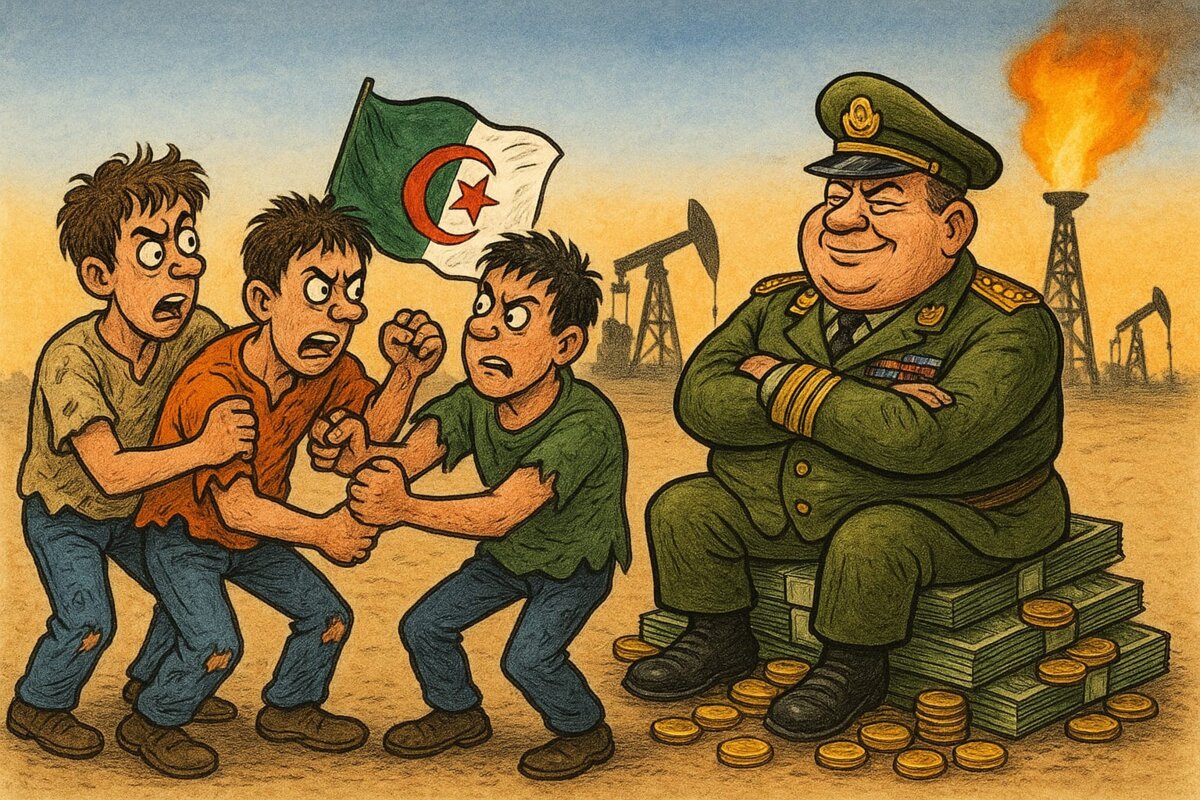

La chute impossible des dictatures n'existe qu'en raison des batailles entre les citoyens. L’ennemi est à l’intérieur. Essayons de comprendre comment la division des peuples tue l’espoir de liberté.

Le rôle de la désinformation et des divisions internes

Dans l’imaginaire collectif, les révolutions sont des moments héroïques où un peuple opprimé se soulève pour reconquérir sa liberté. Pourtant, dans la réalité, la plupart d’entre elles échouent ou finissent par être récupérées par une nouvelle élite qui remplace l’ancienne sans véritable changement. Pourquoi ? La réponse se trouve rarement uniquement dans la force des dictateurs, mais bien plus souvent dans la faiblesse structurelle des sociétés qui tentent de s’en libérer : la division interne.

En réalité, les dictateurs ne craignent pas le peuple, mais son unité. Pas besoin de tanks : il suffit de nous diviser pour gagner.

Les révolutions ne meurent pas toujours sous les balles, mais souvent sous le poids des divisions.

De l’Algérie à l’Égypte, en passant par la Tunisie ou la Syrie, l’histoire récente regorge d’élans populaires qui ont su faire trembler les régimes, sans pour autant parvenir à construire une alternative durable ou faire émerger une nouvelle élite plus jeune.

Quand un peuple ne parle pas d’une seule voix

Aucune révolution ne peut réussir sans une forme d’unité, même minimale, autour d’un objectif commun. Or, dans la plupart des pays soumis à la dictature, la société est profondément fragmentée : régions opposées, classes sociales conflictuelles, élites corrompues, influences tribales, rivalités idéologiques ou religieuses. Chacun veut renverser l’oppresseur… mais pas pour les mêmes raisons, ni avec la même vision de l’avenir.

Au début, tout semble simple. Le mot d’ordre rassemble : “Système dégage”, “Pain, liberté, justice sociale” semblent fédérer la quasi-majorité du peuple opprimé.

Durant les premiers jours, l’unité semble totale — étudiants, travailleurs, religieux, laïcs, riches, pauvres — tous unis dans la colère et dans les revendications.

Mais très vite, la question de l’après surgit :

Qui dirige ? Quelle forme de transition ? Faut-il négocier ? Faut-il rompre ? Et surtout, qui pour nous représenter ? Quelle figure emblématique instaurer pour nous défendre d'une seule voix ?

C’est là que la révolution commence à se fissurer.

La dictature, elle, observe et attend. Elle n’a pas besoin d’écraser ou de tuer — il lui suffit de laisser les opposants s’entre-déchirer.

Résultat : au moment d’agir collectivement, les divergences stratégiques surgissent rapidement :

Les uns prônent la non-violence, d’autres appellent à la lutte armée.

Certains veulent une transition démocratique, d’autres un pouvoir militaire provisoire, d’autres une instance religieuse pour gouverner.

Les minorités craignent la domination du groupe majoritaire.

Les villes et les campagnes poursuivent des intérêts différents.

Cette incapacité à s’unir durablement ouvre alors une brèche que les dictatures savent exploiter avec une efficacité redoutable.

En réalité, ils ne sont pas forts ni doués de stratégie machiavélique. Ce sont les peuples qui sont faibles et dans l'incapacité de se structurer de façon fondamentale pour atteindre un objectif commun.

Le cas du Hirak algérien : l'individualisme maladif d'un peuple prêt à saboter sa révolution plutôt que d’instaurer une figure emblématique

En 2019, des millions d’Algériens descendent dans la rue pour dire non au 5ᵉ mandat d’Abdelaziz Bouteflika.

Le Hirak — mouvement populaire — incarne alors un espoir immense : celui d’un peuple qui retrouve sa voix après des décennies de silence.

Mais cette mobilisation, aussi puissante qu’elle soit, se heurte rapidement à ses propres limites. Le mouvement refuse toute organisation politique, tout leadership, de peur de récupération. Cela devient paradoxalement sa faiblesse et causera sa chute.

Il y a des peuples qui échouent face à la force du pouvoir, et d’autres qui échouent face à leurs propres égos.

L’Algérie, avec le Hirak, appartient tristement à cette seconde catégorie.

Des millions d’Algériens ont marché, crié, espéré. Le monde a salué cette révolution pacifique, digne, presque exemplaire.

Mais très vite, l’élan collectif s’est effondré sous une réalité plus amère : l’Algérien est souvent prêt à saboter sa propre révolution, plutôt que de laisser un autre que lui la porter.

En février 2019, la rue s’embrase. Des foules immenses descendent dans les rues, brandissant le même drapeau, criant le même mot d’ordre : “Yetnahaw gaâ” — “Qu’ils dégagent tous”.

Le slogan, magnifique dans sa radicalité, cache pourtant une absence : celle du projet commun.

Le Hirak refuse toute forme de leadership. Pas de porte-parole, pas de figure symbolique, pas d’organisation centrale.

Cette méfiance envers toute autorité naît d’une histoire longue — celle d’un peuple trahi par ses dirigeants, trompé par ses héros, et fatigué des récupérations, quitte à devenir paranoïaque.

Tout cela s’est transformé en impasse : comment faire tomber un système sans alternative, sans structure, sans stratégie ?

L’individualisme comme sabotage collectif

L’Algérien, souvent, ne veut pas être représenté : il veut être le représentant.

Il ne supporte pas qu’un autre parle en son nom, qu’un autre devienne le visage de sa lutte, qu’un autre récolte la reconnaissance du peuple.

Chaque figure émergente du Hirak a fini accusée d’être “vendue”, “manipulée”, “récupérée” — parfois simplement parce qu’elle osait s’exprimer.

Il en va de même pour la paranoïa de la “main étrangère” : chaque individu qui tente de défendre les intérêts communs du Hirak se retrouve naturellement accusé d’être manipulé par une puissance étrangère.

Ce rejet systématique du leadership traduit un orgueil collectif paradoxal : chacun veut être le révolutionnaire, mais personne ne veut suivre.

L’individualisme devient alors un instrument d’autodestruction politique.

Le peuple préfère perdre sa révolution plutôt que d’admettre qu’un autre pourrait la conduire mieux que lui.

Pendant que le pouvoir reste uni, hiérarchisé, discipliné, le peuple, lui, se déchire sur des détails, des égos, des soupçons.

L’État observe, attend, infiltre, puis reprend tranquillement la main — sans même avoir eu besoin de tirer.

Une leçon universelle : les dictatures ne craignent pas le peuple, mais son unité

Ce phénomène dépasse l’Algérie.

Dans le monde arabe, les révolutions ont presque toutes échoué non pas parce que les régimes étaient forts, mais parce que les peuples étaient divisés.

En Égypte, les islamistes et les laïcs se sont neutralisés. En Tunisie, la méfiance a paralysé les institutions. En Syrie, les factions ont fragmenté l’espoir.

Mais en Algérie, cette division prend une forme presque psychologique : celle de l’individualisme blessé, hérité de décennies de méfiance et d’humiliation.

C’est à se demander si le code génétique des Algériens n’a pas été biaisé par les trahisons du passé.

Chacun pense que l’autre est corrompu, acheté, instrumentalisé.

Résultat : la révolution devient un concours d’égo plutôt qu’un combat collectif.

La révolution volée par le “moi”

L’Algérien a réussi à se libérer de la peur, mais pas encore de lui-même.

Le Hirak a prouvé qu’un peuple pouvait se lever sans violence, mais aussi qu’il pouvait s’effondrer sans ennemi.

Tant que l’Algérien préférera l’orgueil individuel à la victoire commune, aucune révolution ne pourra aboutir.

Les dictatures, elles, le savent depuis longtemps : il suffit de laisser le peuple s’entre-déchirer pour régner en silence.

La vraie révolution, celle qui reste à faire, n’est pas politique.

Elle est intérieure — celle d’un peuple qui apprendra, un jour peut-être, que la liberté ne se conquiert pas seul, et qui devra prendre exemple sur le règne animal, avec le célèbre proverbe “l’union fait la force”.

Sans structure, sans stratégie commune, le Hirak se divise entre ceux qui veulent négocier, ceux qui veulent tout renverser, ceux qui rêvent d’un État civil, et ceux qui craignent un chaos comparable à celui de la Libye ou de la Syrie.

Résultat : le système s’adapte, récupère, puis réinstalle son autorité.

Le peuple, lui, reste désuni, fatigué, déçu.

Échec de la révolution : le peuple a placé le Premier ministre du dictateur combattu au pouvoir

Non, ce n'est pas une blague : des millions d'Algériens dans la rue pour finalement placer l'ancien Premier ministre du dictateur combattu au poste de… président.

Abdelmadjid Tebboune n’est pas arrivé au pouvoir par la révolution, mais malgré elle.

Ancien Premier ministre de Bouteflika, il incarnait tout ce que le Hirak rejetait : la continuité d’un régime usé, un appareil administratif complice, une élite coupée du peuple.

Pourtant, c’est lui qui a fini président — élu dans une élection boycottée par la majorité des Algériens, mais validée par l’État comme “retour à l’ordre”.

Le plus sidérant n’est pas qu’il ait été élu.

Le plus sidérant, c’est que le peuple l’ait accepté, parfois même soutenu.

Comme si, après l’euphorie du Hirak, la société algérienne avait préféré la stabilité à la liberté, la résignation à l’incertitude.

Le Hirak avait brisé le mur de la peur.

Mais une fois la peur tombée, le vide est apparu.

Sans direction claire, sans vision commune, le mouvement a été récupéré par le discours officiel : Tebboune, c’est le changement dans la continuité.

Et beaucoup y ont cru — non par conviction, mais par fatigue et par lâcheté.

Le pouvoir a su capitaliser sur ce désenchantement.

Il a emprisonné les figures visibles, infiltré les réseaux militants, contrôlé les médias, puis présenté la normalisation comme une “victoire du peuple”.

En réalité, c’est la victoire du système — un système qui n’a jamais cessé de régner, simplement en changeant de visage.

Le syndrome algérien : le besoin de père plutôt que de projet

Ce soutien à Tebboune, malgré tout, révèle un trait profond du rapport du peuple algérien au pouvoir : celui d’un peuple qui réclame le changement, mais craint la responsabilité qu’il implique.

Tebboune incarne, pour beaucoup, une figure paternelle rassurante — un “homme d’État” censé maintenir l’ordre, gérer les crises, garantir la survie d’un modèle social déjà à bout de souffle.

La preuve : la quasi-majorité du peuple l'appelle “3ami Tebboune” — mon oncle Tebboune.

C’est là tout le drame : la révolution algérienne n’a pas échoué uniquement à cause du pouvoir, mais aussi à cause d’un peuple incapable de se gouverner lui-même, tant il a été dépossédé de cette culture politique.

L’Algérien préfère déléguer sa liberté à un chef qu’il déteste, plutôt que de risquer le chaos de l’autonomie.

L’échec total : un pays sans opposition, sans confiance, sans mémoire

Aujourd’hui, l’Algérie vit une forme d’immobilisme autoritaire.

Le Hirak est dissous, ses figures réduites au silence, les médias indépendants fermés ou exilés.

Le pouvoir a restauré sa légitimité sans brutalité apparente, simplement en exploitant la lassitude et la division du peuple.

Ironie de l’histoire : ceux qui criaient “Yetnahaw gaâ” soutiennent aujourd’hui, par leur silence ou leur indifférence, la survie d’un régime qu’ils avaient juré d’abattre.

Le rêve collectif s’est évaporé, remplacé par un cynisme généralisé.

Le citoyen algérien s’indigne à voix basse, critique sur Facebook, mais vote par habitude — ou s’abstient, convaincu que rien ne changera jamais.

L’échec du Hirak n’est donc pas seulement politique.

Il est moral, culturel, psychologique, et il risque de faire mal encore pendant des décennies, impactant les générations futures.

C’est l’échec d’un peuple qui, après avoir vu sa force, a choisi de retourner à la servitude “confortable”.

Tebboune n’est pas la cause de cet échec, il en est le symptôme.

Il symbolise la victoire du système sans qu’il ait eu besoin de se battre.

La révolution, en Algérie, n’a pas été volée par le pouvoir — elle a été abandonnée par le peuple.

Tant que l’Algérien préférera voir tomber un homme plutôt que tout un système, tant qu’il craindra qu’un autre prenne la lumière à sa place, tant qu’il confondra la liberté avec l’honneur personnel, le pays restera prisonnier de ce cercle sans fin :

celui des révolutions avortées et des dictatures recyclées.

La liberté ne se gagne pas seulement dans la rue.

Elle se construit d’abord dans l’éducation, l’unité et la lucidité

Hamza Agha

Agrandissement : Illustration 1