Agrandissement : Illustration 1

La Deuxième guerre de Macédoine (200 à 197 av. J.-C.) se place dans la continuité du conflit que la République romaine a conduit contre Carthage et son général Hannibal de 218 à 202 av. J.-C. On retient généralement de ce conflit, resté relativement célèbre, qu’Hannibal parvint à franchir les Alpes à dos d’éléphant, faisant ainsi accomplir à l’armée carthaginoise un prodige qui fit peser une menace mortelle sur Rome. Scipion l’Africain, le talentueux général romain, assure sur sol africain la victoire décisive des armées romaines, détruisant ainsi pour la République du Latium le seul État structuré qui aurait pu à l’ouest de la Méditerranée causer sa ruine.

Ces faits historiques, même lorsqu’ils sont mal interprétés, sont suffisamment rappelés dans les livres d’histoire ou dans les documentaires télévisés, pour ne pas surprendre à leur évocation.

La situation n’est plus la même lorsqu’on évoque les liens entre le monde grec et la cité romaine. Pourtant, comme pour Carthage, les Romains durent se défaire par trois fois de la puissante Macédoine, royaume qui donna à Alexandre le Grand sa puissance et qui conserva son intégré et son indépendance dans les débris qui survécurent à la dislocation de son empire.

Dans les conflits entre les puissances grecques et les Romains, la Deuxième guerre de Macédoine marque une étape cruciale dans l’évolution de leurs relations. Les seize longues années de guerre contre Carthage, l’embrigadement de l’ensemble de la population romaine contre les armées d’Hannibal ont profondément bouleversé les structures de la cité du Latium. Selon les mots de l’historien grec Polybe, le conflit contre Carthage a façonné l’identité romaine lui assurant un destin méditerranéen généré par la Fortune, déesse capricieuse que seule la vertu des soldats romains paraissait en mesure de dompter. De manière plus prosaïque, on peut ajouter que les ravages de la guerre contre Carthage ont aiguisé l’appétit de richesse des Romains. Les Grecs sophistiqués et raffinés se moqueront d’ailleurs de la rapacité de ces barbares débarqués de l’ouest.

Quels sont les protagonistes de la Deuxième guerre de macédoine et quelles sont donc les conséquences de cette guerre pour les Grecs ?

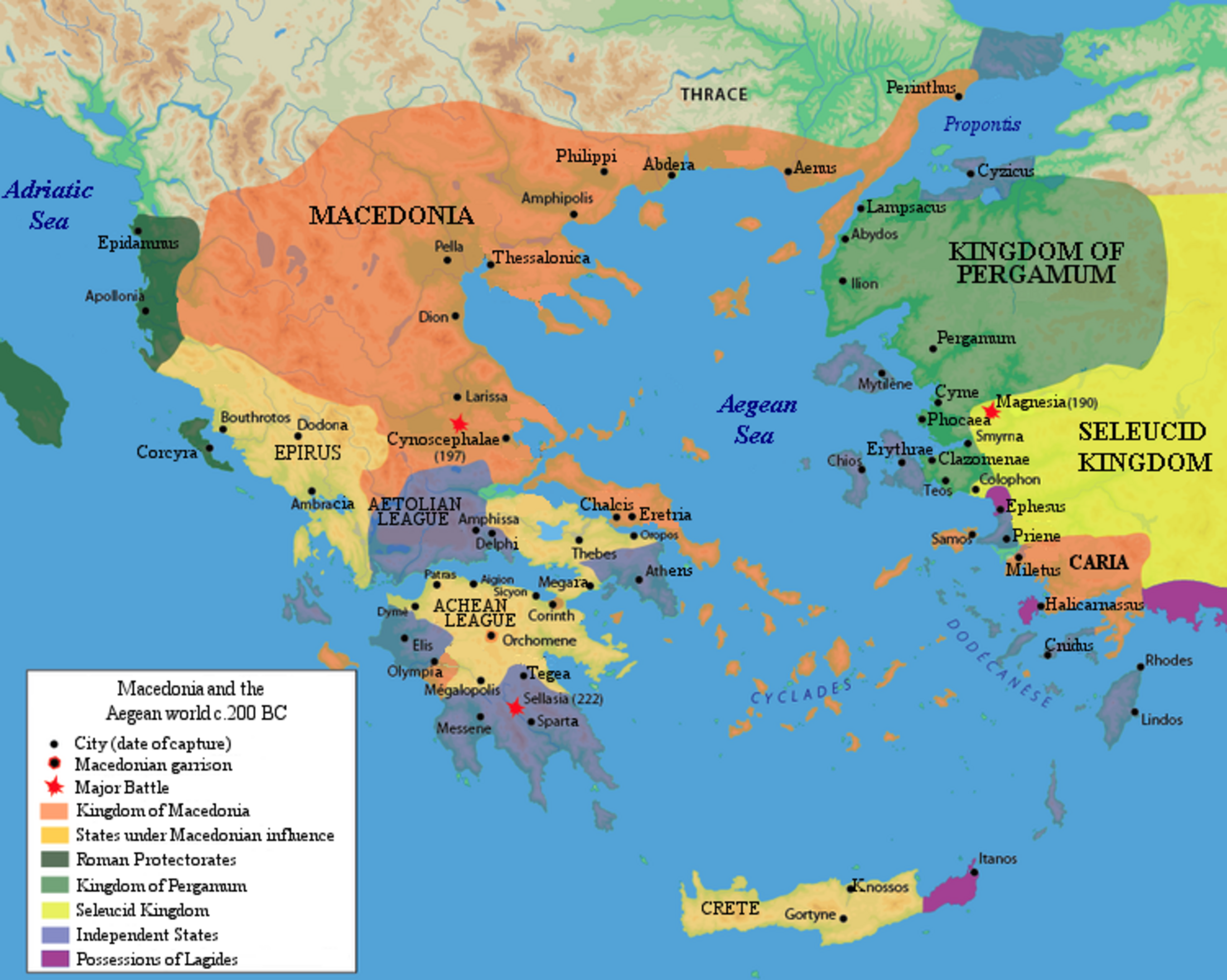

La mort d’Alexandre le Grand (323 av. J.-C.) avait conduit au partage de son empire en trois entités principales : le royaume de Macédoine, qui dominait le sud de la péninsule balkanique, le royaume des Séleucides, essentiellement situé en Syrie, mais qui dominait théoriquement les régions asiatiques de Babylone jusqu’aux confins de l’Indus et le royaume de la dynastie lagide qui avait pris la succession des Pharaons en Égypte.

En 205 av. J.-C., meurt prématurément le roi lagide Ptolémée IV Philopatôr, laissant sur le trône un enfant de 7 ans. Philippe V de Macédoine et le Séleucide Antiochos III s’entendent pour mettre un terme à la domination lagide en Égypte et pour se partager ses territoires et richesses.

Cette politique entreprenante inquiète les cités libres de Rhodes et de Pergame (en Asie Mineure) qui risquent d’être prises en tenailles par la montée en puissance de leurs ennemis traditionnels. Les cités grecques également, notamment Athènes, voient là une occasion idéale d’appeler à l’aide les Romains pour affaiblir la puissance de leur encombrant voisin du nord.

Les Romains dépêchent des ambassades à Philippe V et à Antiochos III leur enjoignant de stopper les hostilités. La présence de Rome à l’est de la Méditerranée est presque inexistante et les deux souverains hellénistiques se désintéressent formidablement des réclamations romaines.

Les Romains cependant joignent les paroles aux actes et débarquent des troupes sur les côtes illyriennes en octobre 200 av. J.-C.. Cette action soulève un certain nombre de questions. Pourquoi Rome qui sort d’une guerre terrible contre Carthage s’engage-t-elle à l’est, dans un théâtre d’opérations qui ne la menace pas directement ?

La réponse à cette question n’est pas évidente, car elle englobe plusieurs dimensions caractéristiques d’une Cité-État républicaine. Rome fait la guerre avec sa propre population – alors que les Carthaginois employaient des mercenaires – la fin de la guerre contre Carthage a laissé un certain nombre de jeunes gens désœuvrés. La réponse du Sénat romain à la démobilisation était de distribuer aux soldats des terres prélevées sur l’ager publicus. Ainsi après une carrière militaire, le Romain devenait paysan et disposait de son propre lopin de terre. C’était une manière de l’attacher à sa patrie, mais aussi d’en assurer la défense. À la fin du IIIe siècle, une démobilisation massive en Italie n’aurait pas été sans provoquer des difficultés sociales.

Cette nouvelle guerre étonne aussi, car les provinces italiennes, dont plusieurs alliés des Romains – et pas des moindres comme Capoue – ont fait défection en faveur des Carthaginois, sont loin d’être pacifiées. Le retour à la normale sera long et difficile et passera par une purge dans la population lors de l’affaire des Bacchanales, du nom de pratiques religieuses qui contrevenaient aux cultes officiels romains.

Une nouvelle guerre en Macédoine a donc poussé les historiens à s’interroger sur les racines de l’impérialisme romain. Est-ce que Rome, qui dispose maintenant de nombreuses légions en armes commandées par des généraux de renom, comme Scipion l’Africain le vainqueur d’Hannibal, n’est-elle pas en train de devenir une puissance conquérante dont l’objectif serait la mise au pas et le pillage de ses ennemis ? L’intervention en Macédoine est-elle pour Rome une garantie que n’émergera jamais à l’est une puissance qui comme Carthage pourrait menacer son existence ?

Si la deuxième guerre de Macédoine constitue les débuts de l’impérialisme romain alors la conclusion de cette campagne militaire achevée par la défaite des armées de Philippe V en 197 av. J.-C., lors de la victoire de Cynocéphales, laisse d’autant plus perplexe.

Aux concours isthmiques (sorte de jeux olympiques), le proconsul T. Quinctius Flamininus, artisan de la victoire, va proclamer la « liberté des Grecs ». Flamininus a non seulement obligé Philippe V à évacuer toutes ses possessions et à se retirer dans ses territoires macédoniens au Nord de la Grèce, mais de plus le voilà qui chante la libertas grecque. Cette attitude a bien sûr fait réfléchir les Grecs eux-mêmes et les historiens contemporains. En effet, voilà une cité guerrière dont les citoyens ne sont guère renommés pour leur pratique des arts ou de la philosophie, dont la survie et l’expansion est assurée par des conquêtes militaires – le républicanisme romain n’a rien de marchand et turbine à force de vertus guerrières – qui vient faire étalage en Grèce d’un philhellénisme suspect.

Comment comprendre cet amour soudain des Romains pour la liberté des Grecs ? Plusieurs hypothèses sont envisageables.

La première c’est que le pragmatisme romain s’adaptait à la mentalité grecque. En effet, le concept de « libertas » était principalement valable à l’intérieur des réalités grecques. En effet, les références diplomatiques romaines à la « libertas » sont très rares, en dehors du monde des cités grecques. Il est donc fort probable que Flamininus et le Sénat romain n’aient fait qu’appliquer un principe pragmatique de realpolitik dans leurs interactions avec le monde grec. Peut-être afin d’apaiser les Grecs pour leur imposer progressivement leur domination.

Il est néanmoins indéniable que le philhellénisme romain lors de la Deuxième guerre de Macédoine fait apparaître au grand jour la progressive hellénisation des élites romaines. En effet, de très nombreux aristocrates romains du IIIe siècle lisent, écrivent et parlent grec. Ils sont très sensibles à la culture grecque (la « paideia ») et non seulement lisent les auteurs grecs et intègrent les codes culturels grecs, mais aussi pratiquent les rites religieux grecs ou consultent les oracles grecs, comme l’oracle de Delphes.

Au final, la proclamation par Flamininus de la « liberté des Grecs » en 196 av. J.-C. était annonciatrice du passage de flambeau entre un monde hellénistique culturellement riche, mais appauvri politiquement et une civilisation romaine, guerrière et conquérante, mais sensible au manque d’une densité intellectuelle qu’elle rencontrait ailleurs.

Reste à déterminer jusqu’à quel point les Romains ont eux-mêmes préparé ces transferts culturels qui feront basculer au fil des siècles le cœur de l’empire de sa zone latine vers sa zone grecque. La dernière étincelle de ce philhellénisme, déjà crépusculaire, sera la création d’une nouvelle capitale en 330 apr. J.-C. : Constantinople. Ville promise à un très riche avenir.

Bibliographique:

Pierre Cabanes, Le monde hellénistique de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée, Paris, Seuil, 1995 (Coll. Nouvelle histoire de l'Antiquité, n° 4).

Édouard Wiil, Histoire politique du monde hellénistique 320-30 av. J.-C., Paris, Seuil, 2003 (1966-1967).