Avant de devenir administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement (2009-2017), Helen Clark fut première ministre de Nouvelle-Zélande de 1999 à 2008. Dans cette préface, rédigée en mars 2025 pour la nouvelle édition de Eyes of Fire, elle souligne l’actualité du combat de son pays pour un monde dénucléarisé alors que s’amoncellent les sombres nuages générés par les volontés de puissance et les délires de domination. Nous remercions David Robie de nous avoir autorisé à la publier en français.

*

L’attentat à la bombe contre le Rainbow Warrior dans le port d’Auckland, le 10 juillet 1985, et la mort d’un passager à bord, le photographe de Greenpeace Fernando Pereira, ont constitué un moment à la fois tragique et décisif dans la longue campagne pour un Pacifique sans nucléaire.

Cet événement fut si bouleversant que beaucoup d’entre nous se souviennent encore où ils se trouvaient lorsque la nouvelle a été annoncée. J’étais au Zimbabwe, en route pour rejoindre la délégation néo-zélandaise à la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Nairobi. À Harare, j’ai rencontré pour la première fois le prêtre anglican néo-zélandais Michael Lapsley qui, dans cette même ville, en 1990, a été gravement handicapé par un colis piégé envoyé par les services secrets du régime d’apartheid en Afrique du Sud. Ces deux attentats, contre le Rainbow Warrior et contre Michael, me rappellent tristement le prix que tant de personnes ont payé pour leur engagement en faveur de la paix et de la justice.

J’ai également été très ému de rencontrer la fille de Fernando, Marelle, à Auckland en 2005. Sa famille a subi une perte qu’aucune famille ne devrait avoir à supporter.

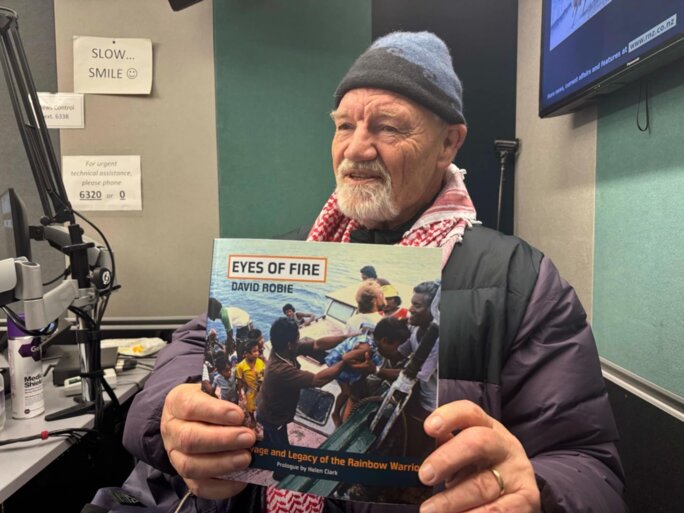

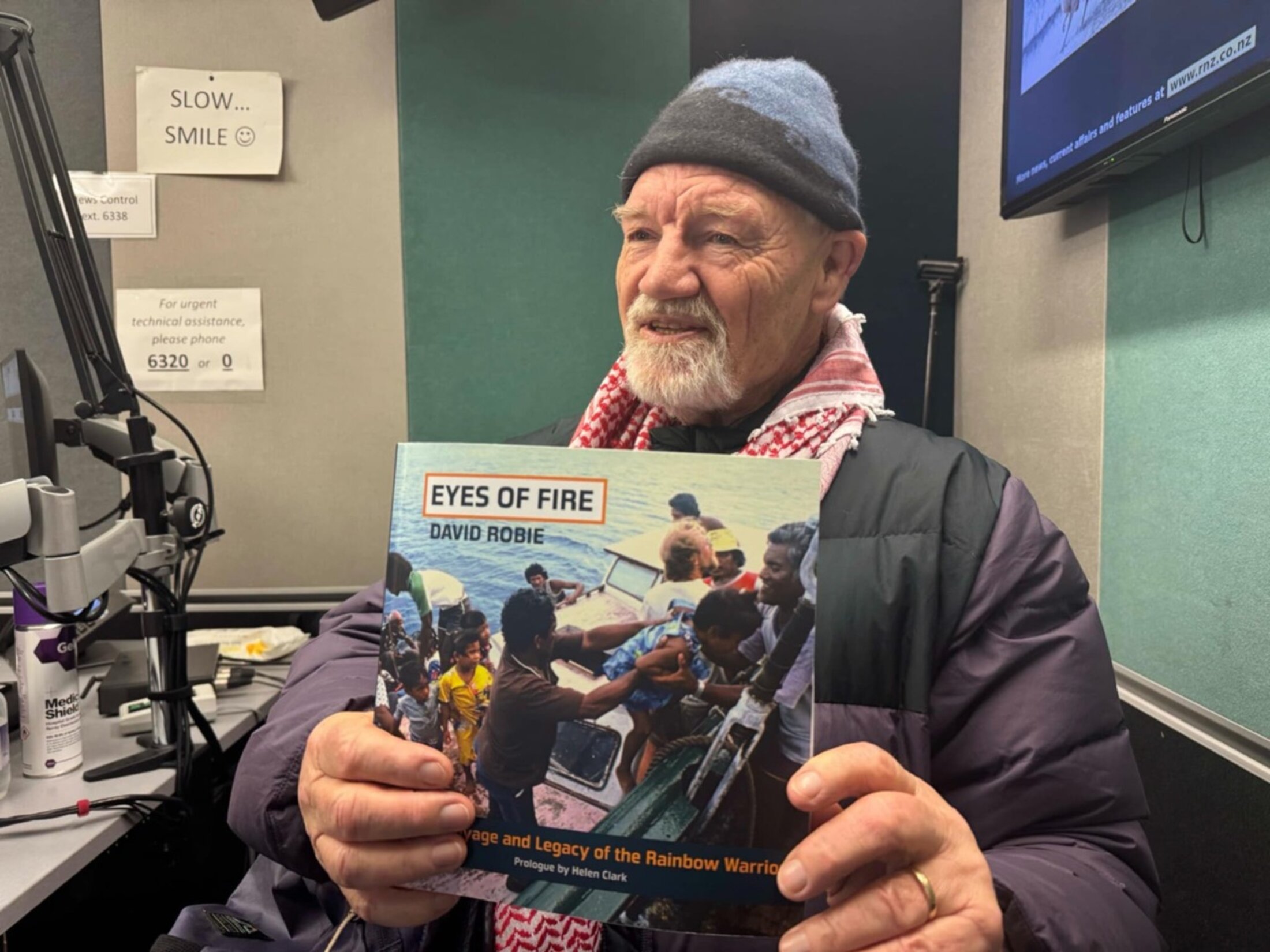

Agrandissement : Illustration 1

En août 1985, j’assistais à la réunion du caucus du Parti travailliste lorsqu’il a été annoncé que la police avait identifié une femme en détention comme étant un agent des services secrets français. Puis, en septembre, le Premier ministre français Laurent Fabius a confirmé que des agents secrets français avaient effectivement coulé le Rainbow Warrior. L’année suivante, un accord négocié par l’ONU a permis aux agents condamnés de quitter la Nouvelle-Zélande et a donné lieu à des excuses officielles, à une petite indemnisation et à des engagements commerciaux de la part de la France, ces derniers après que des denrées périssables néo-zélandaises aient été endommagées dans un port français.

Les années 1985 et 1986 ont été marquantes pour l’affirmation par la Nouvelle-Zélande de sa position antinucléaire, considérée comme provocatrice par ses alliés dotés de l’arme nucléaire. Le 4 février 1985, les États-Unis ont été informés que leur navire de guerre, le Buchanan, ne pouvait pas entrer dans un port néo-zélandais car il était capable de transporter des armes nucléaires et que la politique américaine consistant à « ni confirmer ni infirmer » empêchait la Nouvelle-Zélande de déterminer s’il était ou non équipé d’armes nucléaires. En juillet 1986, lors d’une réunion à Manille entre le Premier ministre David Lange et le secrétaire d’État américain George Schultz, il a été confirmé que ni la Nouvelle-Zélande ni les États-Unis n’étaient prêts à changer leur position et que l’engagement de la Nouvelle-Zélande dans l’ANZUS prenait fin (1). Le secrétaire Schultz a déclaré dans une phrase restée célèbre : « Nous nous séparons en amis, mais nous nous séparons en ce qui concerne l’alliance ».

La Nouvelle-Zélande a adopté sa loi sur « la zone dénucléarisée, le désarmement et le contrôle des armements » en 1987. Depuis, jusqu’à aujourd’hui, le pays a maintenu, sur une base largement bipartisane, sa politique de non-prolifération nucléaire comme principe fondamental de sa politique étrangère indépendante. Mais des nuages noirs s’amoncellent à l’horizon.

La décision de l’Australie de participer à un programme d’achat de sous-marins nucléaires avec les États-Unis en est un exemple. De nombreuses spéculations ont couru sur un éventuel deuxième pilier de l’accord AUKUS (2), qui verrait d’autres pays de la région devenir partenaires dans le développement d’armes sophistiquées. Cela s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Beaucoup d’entre nous partagent l’avis que la Nouvelle-Zélande devrait être une voix en faveur de la désescalade, et non pour l’expansion enthousiaste des flottes de sous-marins nucléaires dans le Pacifique et le développement d’armes plus meurtrières.

La guerre nucléaire représente une menace existentielle pour l’humanité. Loin de s’estomper, la menace d’utilisation des armes nucléaires est toujours présente. L’horloge de l’apocalypse du Bulletin of Atomic Scientists indique désormais 89 secondes avant minuit. Elle fait référence au théâtre ukrainien où l’utilisation d’armes nucléaires a été évoquée par la Russie. L’architecture de contrôle des armements en Europe est en train de s’effondrer, rendant le continent beaucoup moins sûr. L’Inde et le Pakistan possèdent tous deux des arsenaux nucléaires. Le Moyen-Orient est une poudrière avec l’échec de l’accord sur le nucléaire iranien et la conviction largement répandue qu’Israël possède des armes nucléaires. La Corée du Nord continue de développer sa capacité nucléaire. Un conflit militaire ouvert entre la Chine et les États-Unis serait un conflit entre deux puissances nucléaires, avec de graves répercussions pour l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud-Est, le Pacifique et bien au-delà.

Le mois d’août 2025 marquera le 80e anniversaire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Un groupe de survivants, Nihon Hidankyo, a reçu le prix Nobel de la paix l’année dernière. Ils sont les témoins tragiques de l’horreur de l’utilisation des armes nucléaires. Le monde doit écouter leur voix aujourd’hui et à tout moment.

Dans le contexte actuel de turbulences mondiales, la Nouvelle-Zélande doit réaffirmer les principes et les valeurs qui ont motivé sa législation antinucléaire et son plaidoyer en faveur d’un Pacifique Sud sans armes nucléaires et d’un désarmement nucléaire mondial. Les Néo-Zélandais ont été clairs : nous ne voulions pas être défendus par des armes nucléaires. Nous voulions que notre pays soit une force au service de la diplomatie et du dialogue, et non du bellicisme.

Le système multilatéral est aujourd’hui en crise, et ce dans tous les domaines. Le Conseil de sécurité des Nations unies est paralysé par les tensions entre les grandes puissances. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ne sont pas près de payer leurs cotisations à l’ONU, et les autres pays ne sont pas près de combler le vide considérable que cela laisse. Ses branches humanitaire, développement, santé, droits de l’homme, politique et maintien de la paix, scientifique et culturelle sont toutes confrontées à des crises financières.

Le moment est venu pour la Nouvelle-Zélande de s’associer aux nombreuses petites et moyennes puissances de toutes les régions qui ont la vision d’un monde caractérisé par la solidarité et la paix et qui peuvent se montrer à la hauteur pour relever les défis existentiels auxquels il est confronté, notamment les armes nucléaires, le changement climatique et l’intelligence artificielle. Si notre politique étrangère indépendante doit avoir un sens au milieu des années 2020, elle doit être fondée sur une diplomatie concertée en faveur de la paix et du développement durable.

Le retour à une alliance dépassée, dont la Nouvelle-Zélande s’est désengagée il y a quatre décennies, et à ses ramifications actuelles, n’offre aucun refuge sûr. Au contraire, cela déstabilise la région dans laquelle nous vivons et les vastes relations commerciales que nous entretenons. Puisse cette nouvelle édition de Eyes of Fire de David Robie nous rappeler notre parcours vers la dénucléarisation et son importance en tant que guide dans ces temps difficiles.

Agrandissement : Illustration 2

–––––––

- L’ANZUS, acronyme de Australia, New Zealand et United States Security Treaty, est un pacte militaire d'alliance trilatérale signé, le 1er septembre 1951, entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. L’application de ce traité est suspendue depuis 1985 et la décision de la Nouvelle-Zélande d’interdire à tout navire à propulsion nucléaire ou muni d’armes nucléaires d’entrer dans ses eaux territoriales.

- L’AUKUS, acronyme de Australia, United Kingdom et United States, est un accord de coopération militaire tripartite formé par l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Rendu public le 15 septembre 2021, il entend contrer la Chine dans la zone Indo-Pacifique.