Agrandissement : Illustration 1

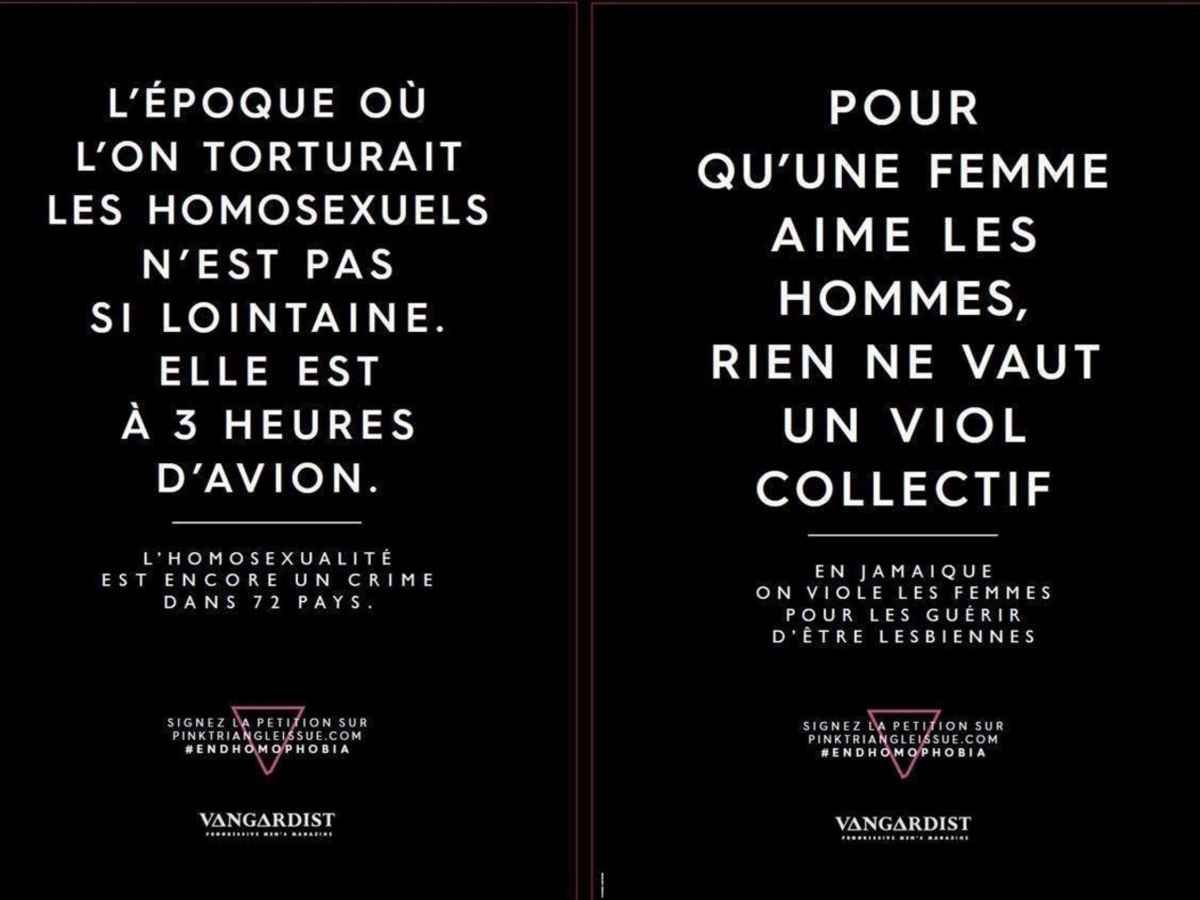

Il y a quelques jours, je conduisais en voiture, quand j’ai vu cette affiche sur le bord de la route :

« Pour qu'une femme aime les hommes, rien ne vaut un viol collectif ».

Cette affiche s’inscrivait dans une campagne visant à faire signer une pétition mondiale pour l'inscription des droits des personnes LGTB+ dans la Déclaration universelle des droits humains par l’ONU. Intention noble, mais très maladroitement formulée.

Premièrement, l’usage des grosses lettres blanches sur fond noir qui caractérise le texte « Pour qu'une femme aime les hommes, rien ne vaut un viol collectif » rappelle les slogans d’affiches de campagnes de sensibilisation classiques. L’ironie et le but du message sont supposés être décelés grâce au sous-texte qui vient expliquer le premier : « en Jamaïque, on viole les femmes pour les guérir d'être lesbiennes ». Problème : les lettres de ce sous-texte sont trop petites pour pouvoir être déchiffrées au premier coup d’œil. Du moins, dans ma voiture, je n’y voyais rien. On ne lira donc que la première partie du message : « Pour qu'une femme aime les hommes, rien ne vaut un viol collectif ». J’ai failli causer un accident.

Deuxièmement, pour sensibiliser à l'homophobie, et ici plus spécifiquement à la lesbophobie en France, pourquoi évoquer un pays à l’étranger ? En quoi la Jamaïque peut-elle expliquer un problème survenu en France ?

L’homophobie n’est pas française

La deuxième affiche de ce type annonce : « L'époque où on torturait les homosexuels n'est pas si lointaine, elle est à trois heures d'avion. L'homosexualité est encore un crime dans 72 pays ».

« L’homosexualité est un crime dans 72 pays ». Certes, l’homosexualité n’est plus un crime dans notre pays, puisqu’elle y a été dépénalisée en 1982, puis retirée du registre des maladies mentales de l’OMS en 1993. Et pourtant. Pourtant, les exemples d’homophobie ordinaire ou dans ses manifestations violentes continuent à fleurir en France : selon le rapport annuel de SOS Homophobie, les actes LGBTQphobes auraient même augmenté de 15% entre 2016 et 2017. Les agressions physiques repartent à la hausse et les insultes sont toujours proférées à l’égard des personnes LBGTQ[1]. On pourrait alors s’attendre à ce que l’adjectif “lointain”— ou plutôt son antonyme, “proche”— qualifie la distance temporelle par rapport à la France et non géographique par rapport à d’autres pays.

Pourquoi, dès lors, ne pas citer les chiffres de la France ? Cette question demeure légitime, en dépit du caractère international de la campagne, puisque celle-ci est menée dans un contexte français et vise à sensibiliser la population locale.

« Postféminisme »

Depuis que l’union civile pour les couples de même sexe (la loi dite du « mariage pour tous ») a été légalisée en 2014 en France, les homosexuel.le.s ont effectivement obtenu des droits égaux à ceux des couples hétérosexuels et une reconnaissance juridique et sociale. Ce qui nous amène à la thèse du « postféminisme », qui avance que les luttes féministes pour l’égalité n’auraient plus lieu d’être en Occident puisque tous les combats ont été gagnés, que l’égalité (femmes-hommes, ou concernant l’orientation sexuelle) est désormais atteinte. Le discours « postféministe » insinue qu’ainsi éradiqués de nos sociétés, l’intolérance, les discriminations et les mauvais traitements se produisent forcément ailleurs. Pas chez nous : on a inscrit l’union pour les couples de même sexe dans la loi, c’est bien la preuve.

Les valeurs républicaines incarnées par ces réformes, menées dans une optique de progrès et de modernité, auraient certes permis d’inscrire la tolérance et l’égalité comme valeurs fondamentales de nos sociétés. Mais égalité de droit équivaut-elle nécessairement à égalité de fait ? Les chiffres que j’ai cités plus haut permettent d’en douter.

Homonationalisme

Le problème, c’est que l’exclusion et les mauvais traitements sont dissimulés par l’image « gay friendly », affichée par les mouvements pro-LGBT. Proclamer ou se revendiquer de valeurs républicaines universalistes comme l'égalité, la liberté et la tolérance sert alors un double objectif : 1) dissimuler le fait que l’égalité est loin d’être atteinte dans notre société, donc donner le champ libre à la reproduction de pratiques sexistes, lesbo-homo-bi-trans-queerphobes, et dans le même temps, 2) montrer que l'autre/l'étranger est à civiliser : légitimer l'acte (néo)colonial.

En d’autres termes, la LGBTQphobie ne sévit vraiment que dans les régions moins civilisées, « barbares ». L’homme ou la femme occidental.e est dédouané.e de toute homophobie : la preuve, elle ou il la dénonce dans des campagnes publicitaires comme celles-ci. On se retrouve alors dans une configuration pour le moins paradoxale, où, pour sensibiliser à l’homophobie, c’est-à-dire promouvoir des valeurs d'inclusion et de respect de la diversité, on pointe du doigt et diabolise l’étranger. Cette situation pave alors la voie à l’homonationalisme— l’instrumentalisation des luttes LGBTQ à des fins nationalistes ou racistes— qu’avait dénoncé entre autres la théoricienne du genre Judith Butler en refusant le prix LGBT à Berlin en 2010 au motif que le combat LGBTQ avait dévié en action raciste, voire xénophobe.

Ne camouflons pas la LBGTQphobie qui sévit toujours dans nos sociétés. Hier, à la braderie de Lille, plusieurs couples homosexuels se sont fait jeter de l’eau de javel et de la peinture noire à la figure. Je ne crois pas que la Jamaïque ait quelque chose à voir là-dedans. Je ne crois pas non plus qu’une fin juste (promouvoir les droits des LBGTQ) puisse s’accomplir au détour de moyens compromettant les autres rapports sociaux comme celui de la race, stigmatisant les populations lointaines et évitant de confronter un problème qui est juste à côté.

[1] https://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2018 (Consulté le 7 septembre 2018).