L’ancienne maire de Crémone, Stefania Bonaldi, ne cache pas son admiration et sa gratitude à l’égard des médecins cubains. Les habitants de cette ville italienne partagent le même sentiment, tout comme ceux de Turin. C’est en mars et avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire, que près de cent médecins et infirmiers venus de Cuba sont arrivés pour lutter contre le Covid-19, dans une Italie débordée par la catastrophe et où des centaines de personnes mouraient chez elles, faute de soins. Leur présence fut perçue comme héroïque. Cette expérience conduisit d’autres régions, notamment la Calabre, à signer des accords avec La Havane. En mai 2025, environ 370 médecins cubains étaient encore en service dans la péninsule.

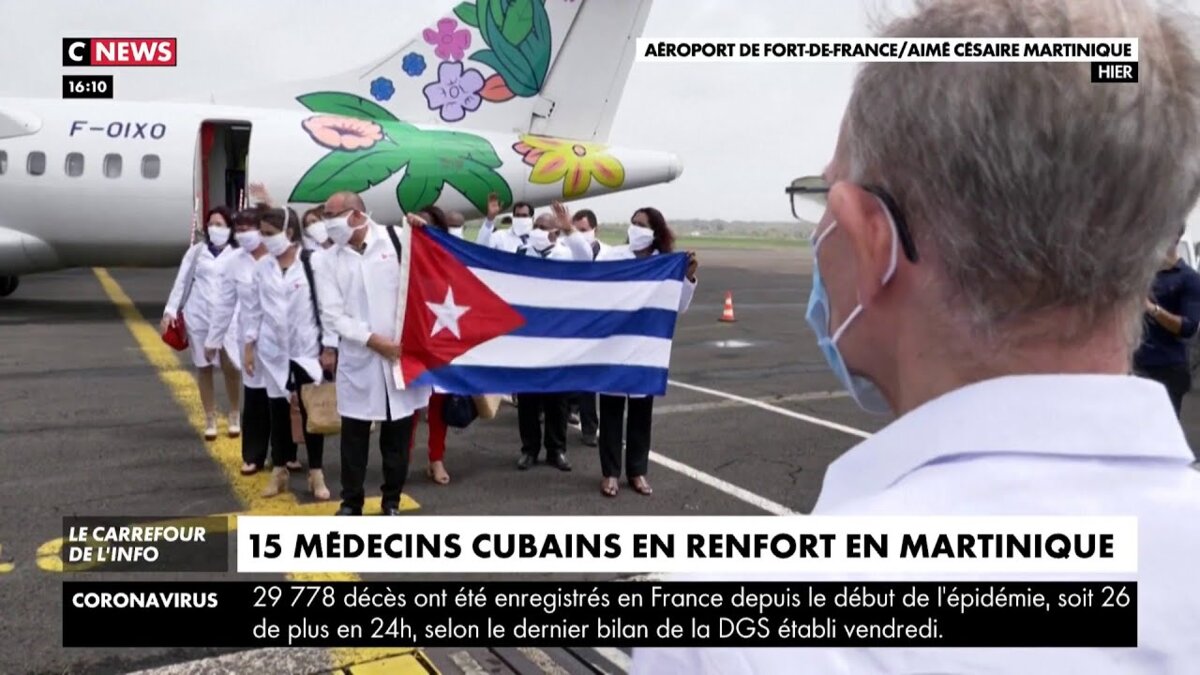

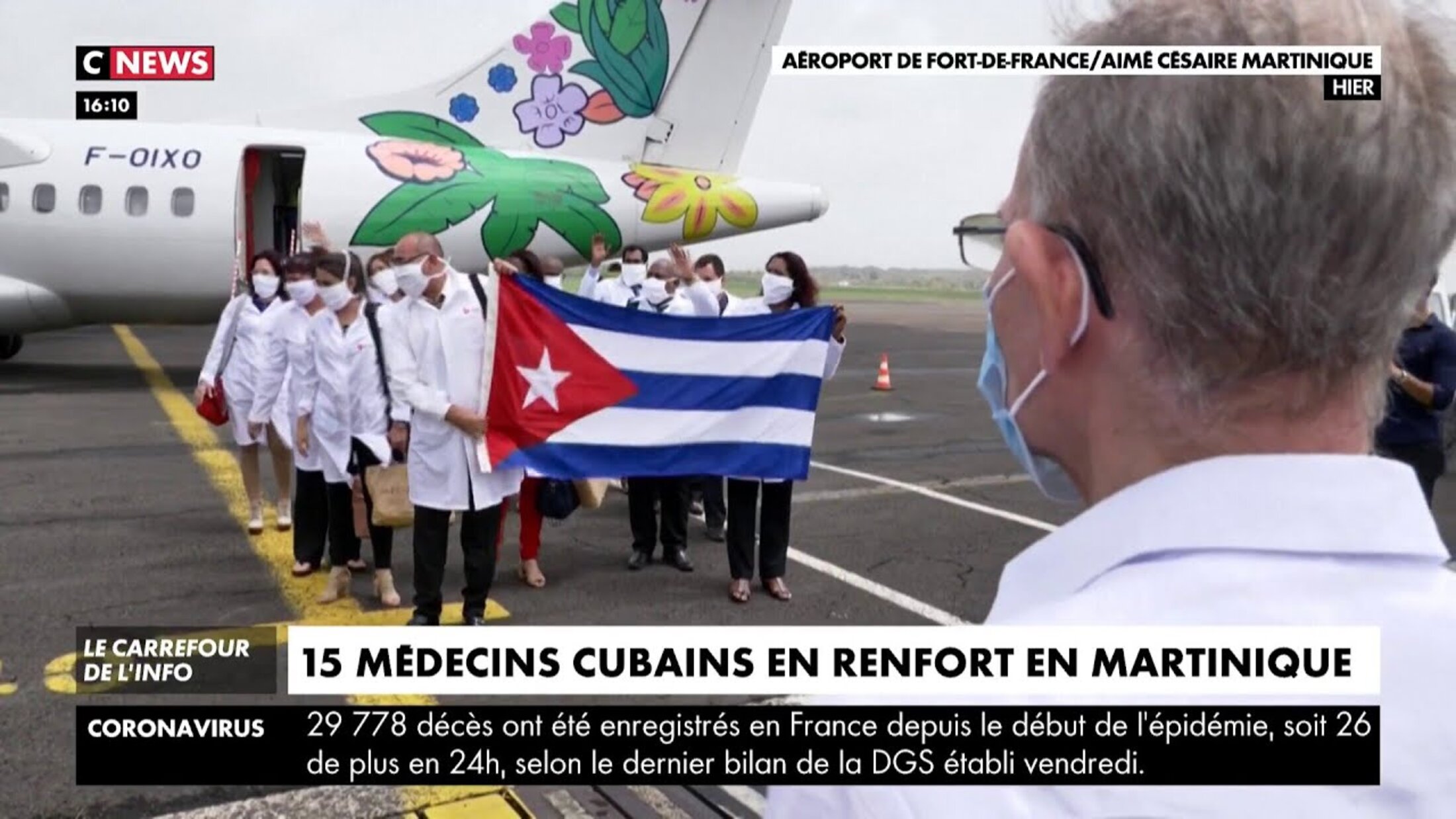

Le riche état d’Andorre fit également appel à l’aide sanitaire de Cuba, accueillant en urgence, dès mars 2020, un contingent de 39 professionnels. Plus inattendu, un décret du gouvernement français autorisa l’arrivée en Martinique de quinze médecins cubains pour pallier le manque de spécialistes. En France, les images de leur accueil suscitèrent une vive émotion. « Pour moi, c'est une victoire, une grande joie », déclara la sénatrice Catherine Conconne, qui s'était battue pour cela.

Agrandissement : Illustration 1

Ce fut un choc pour une grande partie de l’opinion européenne : la presse dominante n’avait jamais présenté Cuba autrement qu’à travers le prisme d’une dictature. Et pourtant, ce petit pays, politiquement et économiquement isolé par Washington, dépêchait ses « blouses blanches » dans 38 pays pour combattre la pandémie, souvent avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé, OMS.

Le régime étasunien, qui n'a jamais proposé d'alternatives, a tout fait pour empêcher ces accords, en recourant au chantage et aux menaces. Au même moment, les États-Unis, frappés de plein fouet par le Covid, dépassaient le seuil du demi‑million de décès. En ces temps difficiles pour l’humanité, Donald Trump refusa à Cuba la possibilité d’acheter de l’oxygène médical, pourtant indispensable pour sauver la vie de ses citoyens. Malgré cela, Cuba a réussi à mettre au point deux vaccins qu'elle a, dans plusieurs cas, donnés à des pays démunis ou vendus à un prix très modique.

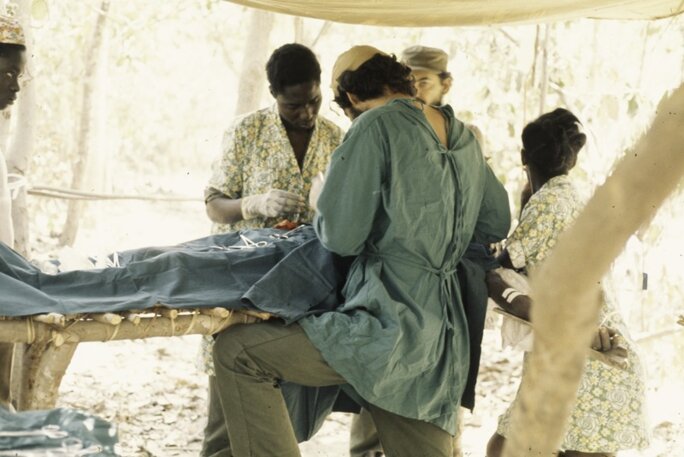

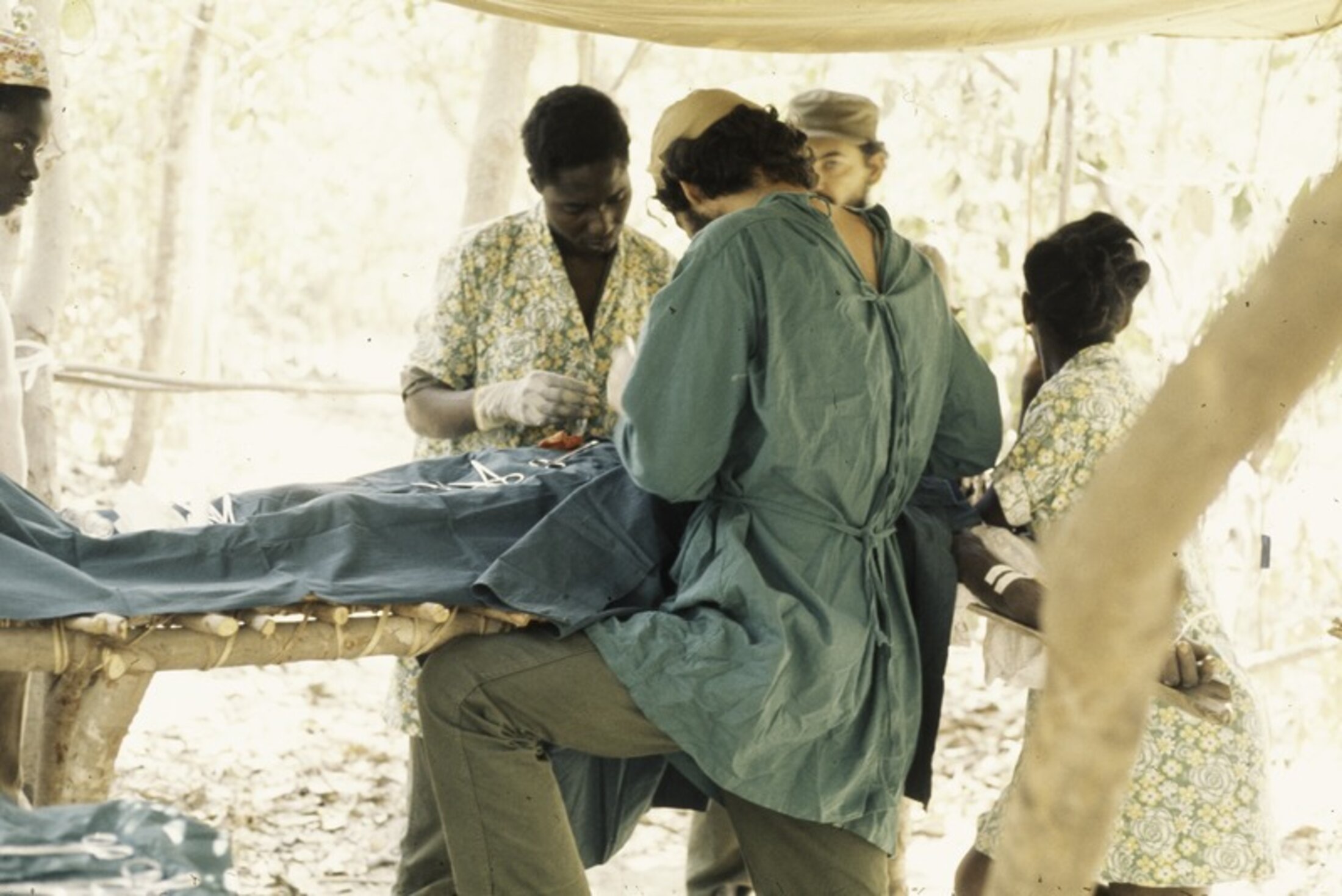

Ce n'était pas la première fois que des brigades médicales cubaines se rendaient à l'étranger pour offrir leurs services. Pendant la lutte contre l'épidémie d'Ebola, entre 2014 et 2016, principalement en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée Conakry, les professionnels cubains ont joué un rôle de premier plan : près de 200 médecins et infirmiers ont travaillé sous la supervision de l'OMS. Fait frappant : plus de 15 000 professionnels de santé de l’île s’étaient alors portés volontaires pour participer à cette mission extrêmement risquée.

Depuis le début de ce siècle, “ l’armée des blouses blanches “, comme certains l’appellent, organisée en 28 brigades, a voyagé pour contribuer à soulager les effets de 16 inondations, huit ouragans, huit tremblements de terre et quatre épidémies. Elles et eux sont allés là où personne n’ose aller. Des millions de femmes et d’hommes, dans les campagnes, la jungle, le désert ou les contrées glacées, ont découvert pour la première fois l’existence d’un médecin. On trouve des témoignages au Pakistan, au Honduras, en Haïti, en Jamaïque, au Togo, en Angola, en Sierra Leone, au Liberia, en Guinée-Conakry, en Équateur, en Bolivie, au Brésil, à la Barbade, au Belize, au Surinam… La liste est longue.

Entre 2015 et 2018, le gouvernement cubain a déployé plus de 50 000 coopérants (dont la moitié étaient médecins) dans 68 pays. Jusqu’en mars 2025, on comptait 28 729 collaborateurs dans 59 pays, parmi lesquels certains aussi différents sur le plan social et politique que l’Arabie saoudite, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Qatar, le Guatemala, la Chine, l’Éthiopie, la Gambie, la Mongolie, la République dominicaine, l’Afrique du Sud, la Turquie, le Venezuela, le Vietnam ou le Zimbabwe. Les accords répondent aux besoins exprimés par les gouvernements qui sollicitent leurs services.

On estime que plus de 600 000 travailleurs de la santé cubains ont accompli des missions de ce type dans 165 pays. La première de ces missions eut lieu en Algérie, qui venait d'obtenir son indépendance de la France, en 1963.

Là où les États-Unis et l’Europe ont envoyé des troupes, Cuba envoie des médecins. En plus de partager les rares médicaments dont elle dispose, comme ce fut le cas en Haïti, par exemple. Dans de nombreuses zones de cette nation éprouvée, seuls les médecins cubains sont tolérés par les gangs.

Agrandissement : Illustration 2

Ceux qui ne l'ont pas vue peuvent rechercher sur Internet cette terrible photographie où une petite fille court nue sur une route vietnamienne, en pleurs, la peau brûlée par les bombardements au napalm de l'armée américaine, image qui a profondément choqué le monde entier. C'est à La Havane que Kim Phuc, cette enfant, a été soignée. Les États-Unis ne se sont pas souciés d'elle ni des millions d’êtres humains qu'ils ont brûlés. Pas davantage les Européens qui avaient soutenu cette guerre. Rappelons-nous également que 19 000 enfants ont été soignés à Cuba après avoir été touchés par l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Ni l'Europe, ni les États-Unis ne se sont inquiétés de leur santé : l'important était alors de lancer une campagne médiatique contre le gouvernement soviétique.

Lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur le sida, en juillet 2001, Cuba a proposé « les médecins, pédagogues, psychologues et autres spécialistes nécessaires pour conseiller et collaborer aux campagnes de prévention du sida et d'autres maladies ». Elle a également proposé de fournir les équipements et les kits de diagnostic nécessaires aux programmes de base de prévention du sida. Et si le projet était adopté, a déclaré la délégation cubaine, « il suffirait que la communauté internationale fournisse les matières premières pour les médicaments. Cuba ne tirerait aucun profit et prendrait en charge les salaires de son personnel... ». La proposition n'a pas abouti. Elle ne convenait certainement pas aux grandes multinationales pharmaceutiques. À cette époque, le taux de contagion sur l'île était de 0,09 %, contre 0,6 % aux États-Unis.

À ce jour, aucun gouvernement, entité privée ou organisme international n’est parvenu à mettre en place un programme médical mondial capable d’apporter une réponse efficace et à grande échelle aux personnes qui le nécessitent, comme l’a fait Cuba. Il s’agit d’un vaste réseau de coopération médicale internationale, doté d’une capacité de déploiement que même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’est pas en mesure de garantir.

Ils ont trouvé comment occuper Marco Rubio

C’est ce merveilleux système de santé humanitaire qui a toujours irrité Washington. Déjà sous le régime de George W. Bush, la Maison Blanche cherchait à discréditer et détruire ces missions. Mais c’est sous Donald Trump que la guerre ouverte a été déclarée, avec Marco Rubio comme principal architecte. Comme s’il n’avait rien de plus urgent à traiter en matière de politique internationale.

Rubio, dont les parents avaient fui Cuba en raison de la pauvreté existant avant la révolution, a déjà suivi cette voie depuis qu’il était devenu sénateur, en accord avec les souhaits de l’extrême droite d’origine cubaine en Floride. Dans cette fonction, il s’est fait le principal promoteur du durcissement du blocus économique contre Cuba et de la politique de « pression maximale » durant le premier gouvernement de Trump, qui comprenait le retour de Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme.

Nommé secrétaire d’État en 2025, Rubio a fait des brigades cubaines une cible prioritaire, dénonçant une « main-d’œuvre forcée » et « une forme moderne d’esclavage » qui « enrichit le régime cubain corrompu ». Selon son discours, La Havane louerait ses médecins à prix fort tout en les exploitant, un récit qui omet soigneusement de mentionner que l'argent reçu d'autres gouvernements par le gouvernement cubain, en plus de payer les professionnels comme convenu, est également investi dans le maintien du système de santé universel de l’île.

L’offensive de Rubio poursuit un objectif politique clair : affaiblir l’influence de Cuba en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique, régions où la présence des brigades médicales constitue un puissant vecteur de sympathie envers l’île. Leur expansion a été considérée par Rubio, qui le fait savoir, comme une menace pour l'influence des États-Unis dans ces régions. Pour les attaquer, il utilise les « dénonciations » de violations présumées des droits humains et du travail, qui justifient les mesures punitives, et pas seulement contre Cuba. Il s’agit, au fond, de discréditer, de déstabiliser, et de mettre fin à l'un des succès les plus reconnus de la révolution cubaine : son système de santé, souvent présenté comme l’un des plus efficaces du monde en termes de ressources humaines.

Car les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon des données récentes, Cuba compte plus de médecins que n’importe quel pays d’Europe : près de 8 médecins pour 1 000 habitants, alors que la Grèce en compte 6,3 ; l’Autriche, 5,5 ; la Norvège, environ 5,2 ; l’Espagne, près de 4,6 ; l’Italie, 4,25 ; la France et l’Angleterre, environ 3,4 médecins pour 1 000 habitants. Ce sont les chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Et le régime qui attaque le plus le système politique et sanitaire cubain, les États-Unis, ne compte que 2,5 médecins pour 1 000 habitants. Cela signifie que Cuba dispose d’environ trois fois plus de médecins par habitant que les États-Unis.

Et c’est bien ce paradoxe — une petite île pauvre disposant d’un excédent de médecins au service du monde, face à la première puissance mondiale en déficit de soignants — qui explique, en partie, l’acharnement de Marco Rubio.

S’inspirant de son chef Trump, spécialiste en menaces et en sanctions tarifaires, Rubio a commencé par menacer de retirer les visas d’entrée aux États-Unis et d’imposer des sanctions aux fonctionnaires des pays qui participent ou ont participé à ces programmes. Immédiatement, plusieurs dirigeants de pays de la Communauté des Caraïbes (Caricom) ont défendu le recours à ces médecins comme un avantage crucial pour leurs pays.

Lors d’une conférence conjointe avec le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, le 26 mars 2025, Rubio fut interrogé sur sa position. Il a répondu : « Nous n’avons aucun problème avec l’assistance médicale ni avec les médecins, il s’agit du respect des normes internationales du travail et autres ». Il répéta ensuite les trois arguments déjà bien connus et tristement ressassés. Holness, répondant que les médecins cubains avaient compensé la pénurie de personnel sanitaire, lui fit remarquer : « Nous nous assurons qu’ils soient traités conformément à nos lois du travail et aux normes internationales ». Rubio, ne sut dire que « peut-être » en Jamaïque les standards du travail pour les Cubains « étaient différents ». Puis il insista sur son point : « Je crois que nous pouvons tous être d’accord sur le fait que la traite des personnes, qu’il s’agisse de médecins ou de travailleurs agricoles (…) est une pratique atroce de la part du régime cubain (…) Mais, en général, c’est le problème du programme ».

En dehors de ses menaces et de ses exigences, qu’il aurait pu répéter même en dormant, il ne parla pas des alternatives possibles lorsqu’on lui demanda comment pallier le déficit de médecins. On lui rappela aussi que la coopération médicale entre la Jamaïque et Cuba existait depuis déjà 50 ans.

Le 3 juin 2025, Rubio annonça des restrictions de visas, sans toutefois donner de noms spécifiques, visant de hauts fonctionnaires du Honduras, du Nicaragua, du Guatemala et du Salvador qui étaient ou sont liés aux missions médicales cubaines. La mesure s’appliquerait également aux membres de leurs familles.

Le 13 août 2025, le Département d’État annonça des restrictions de visas pour des fonctionnaires africains, brésiliens et de la Grenade, une nation insulaire des Caraïbes. « Ces mesures favorisent la reddition de comptes de ceux qui soutiennent et perpétuent ces pratiques d’exploitation des médecins cubains », affirma le communiqué.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé sa position sur Cuba en défendant le programme « Mais Medicos » (Plus de médecins) : « Il est important que vous sachiez que notre relation avec Cuba repose sur le respect envers un peuple qui est victime d’un blocus économique, commercial et financier depuis plus de 60 ans ».

Washington a accusé Mozart Julio Tabosa Sales, secrétaire au ministère brésilien de la Santé, et Alberto Kleiman, ex-fonctionnaire gouvernemental, d’avoir joué « un rôle dans la planification et l’exécution » de ce programme médical. Les visas de l’épouse et de la fille du ministre brésilien de la Santé, Alexandre Padilha, furent également révoqués. Tabosa et Kleiman travaillaient au ministère de la Santé du Brésil sous la présidence de Dilma Rousseff, lorsqu’on fit venir des milliers de médecins cubains pour assurer l’assistance médicale dans des zones reculées et défavorisées. La présidente avait souligné que « le modèle des médecins cubains est très humain, puisqu’il traite la maladie non seulement comme un problème, mais en comprenant l’être humain ». Après l’expulsion des brigades par l’ancien président d’extrême-droite Jair Bolsonaro, Rousseff qualifia la situation de « catastrophe nationale », car elle priverait des millions de Brésiliens de soins de santé primaires. Ce fut effectivement le cas.

Le Département d’État a inclus d’anciens membres de l’Organisation Panaméricaine de la Santé, OPS, « pour leur complicité dans le plan de missions médicales du régime » cubain. « Ils ont utilisé l’OPS comme intermédiaire avec la dictature cubaine pour mettre en œuvre le programme sans respecter les exigences constitutionnelles brésiliennes, en contournant les sanctions étasuniennes contre Cuba ».

Agrandissement : Illustration 4

Le bureau de Rubio a signalé également que certains fonctionnaires mexicains avaient facilité la présence de médecins cubains depuis 2020, et que pour cela on leur retirerait le visa. Cette décision avait été prise par l’ancien président López Obrador en raison de la pénurie de médecins « provoquée par les gouvernements néolibéraux » et pour répondre à la demande de soins dans des endroits reculés ou difficiles d’accès, là où les professionnels mexicains « ne veulent pas aller », disait à l’époque le président. La présidente Claudia Sheinbaum a répondu aux déclarations du secrétaire d’État sur son avertissement concernant le retrait de visas à ceux qui promeuvent ces missions : « Il ne s’agit pas de travail forcé ». Elle a ajouté que les embauches sont quelque chose de « légal, ouvert et sans problème », en demandant aux États-Unis « collaboration, coordination, mais pas subordination. Le Mexique définit sa politique étrangère ».

Parmi les « sanctionnés » par le Département d’État figurent Luz Elena González Escobar (secrétaire à l’Énergie), Oliva López Arellano (ex-secrétaire à la Santé de la ville de Mexico), Juan Antonio Ferrer Aguilar (ex-directeur de l’Insabi) et Jesús Antonio Garrido Ortigosa (ex-directeur général de l’Administration et des Finances de la Sedesa).

Durant la même période, Dennis Cornwall, ministre des Finances de la Grenade, perdit tous ses visas étasuniens, ainsi que son ex-épouse. Lui et plusieurs dirigeants grenadiens déclarèrent publiquement au Parlement qu’ils se moquaient de perdre le visa étasunien.

Pour le moment, un pays, les Bahamas, a annulé des accords avec Cuba pour des missions médicales et éducatives, ce qui pourrait s’interpréter comme un effet de la pression exercée par Marco Rubio.

Oui, certains professionnels cubains ont suivi les “conseils” des États-Unis, séduits par des promesses trompeuses, et ont quitté leurs missions de manière irrégulière. Ils ont rapidement découvert qu’il ne s’agissait que d’un stratagème destiné à fragiliser la coopération médicale cubaine : dans les pays où ils se trouvaient, on ne leur a pas permis d’exercer car leur diplôme n’était pas reconnu. Et pour y parvenir, ils devraient presque retourner à l’université. Ceux qui parviennent, au prix d’innombrables sacrifices, à entrer aux États-Unis, se heurtent au même problème. Et ceux-là mêmes qui les avaient poussés à partir les reçoivent à bras fermés, voire avec des signes d’agacement : ils ont déjà rempli la fonction requise et ne sont plus que de simples migrants.

Pendant ce temps, le chef de la diplomatie étasunienne, Marco Rubio, est déjà considéré comme l’un de ces nombreux obsessionnels de Miami contre la révolution cubaine. C’est vrai que le « petit Marco », comme l’appelle Trump, est sorti de là. Et Miami est considéré comme la « bananeraie » des États-Unis, à cause de l’attitude particulièrement agressive avec laquelle les contre-révolutionnaires cubains y font de la politique. Peut-être est-ce pour cela que Trump a donné Cuba à Marco Rubio, comme une sorte de sujet secondaire destiné à l’occuper et à nuire au peuple cubain.

Sinon, connaissez-vous une action politique ou stratégique, d’envergure mondiale, qui justifie réellement sa fonction ?

- Un autre article de l'auteur sur le sujet : Cuba: nouveaux «médecins aux pieds nus» | Le Club