Juan Goytisolo: Tanger, La Havane et la trahison intellectuelle

Agrandissement : Illustration 1

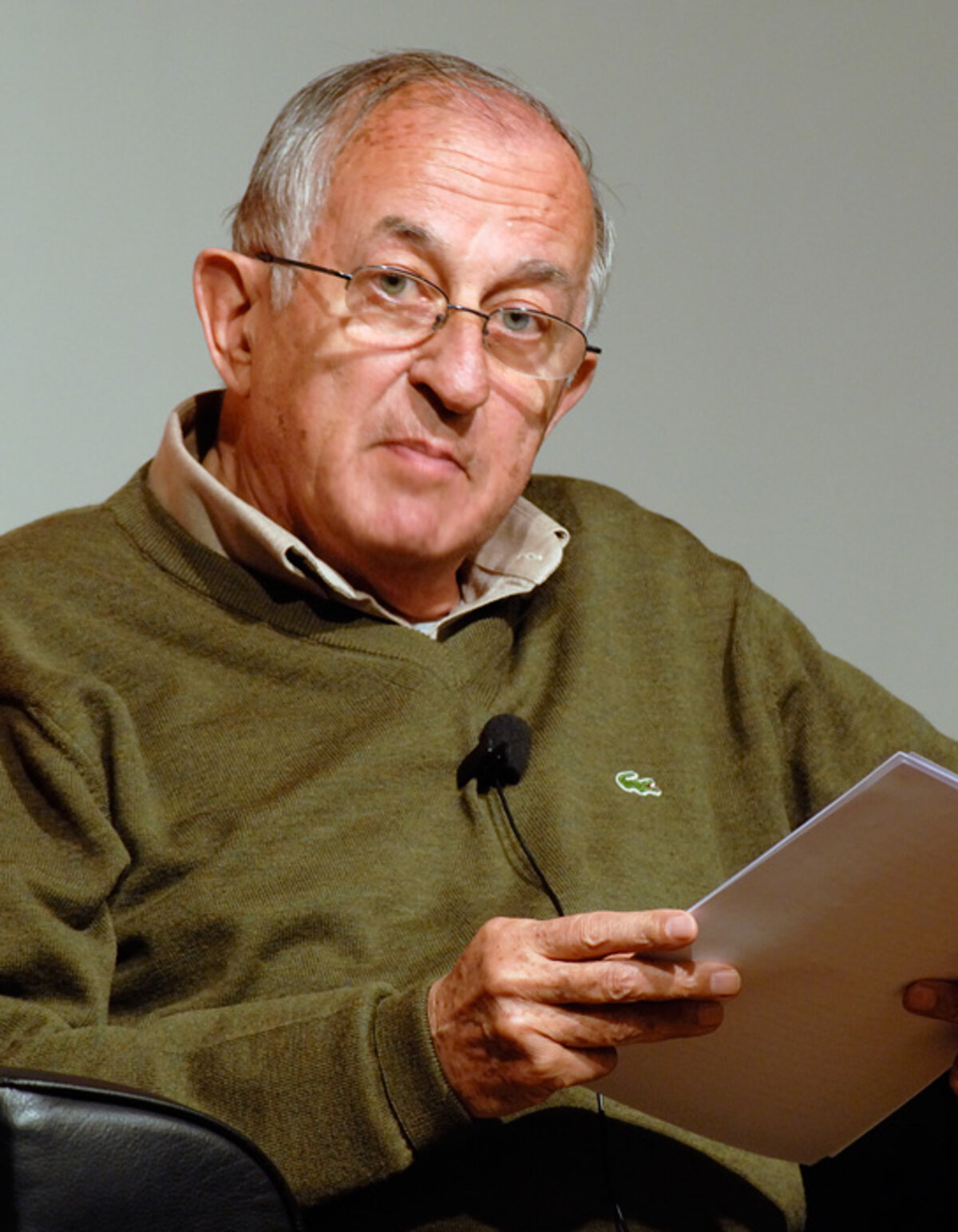

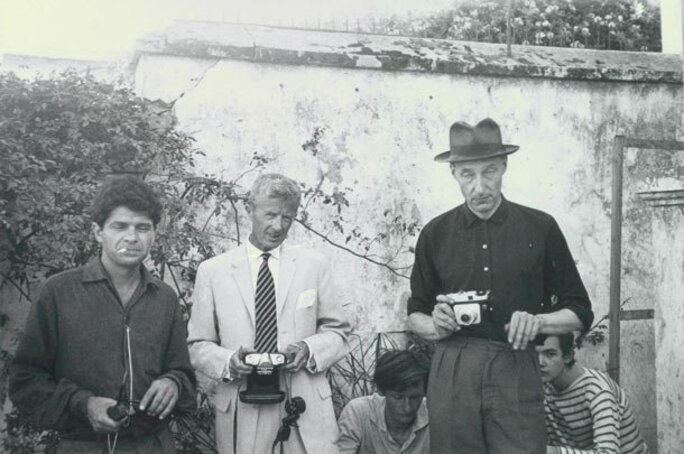

Au cours des 25 dernières années, tous les soirs au soleil couchant, on pouvait apercevoir un homme âgé traverser le boulevard Pasteur, l'artère principale très fréquentée de Tanger. Traînant le pas vers la Grande Poste, il descendait lentement le trottoir jusqu'au Café Maravillosa. Les habitués se levaient pour lui serrer la main. "Marhba, Si Juan." Les serveurs l'accueillaient, "Ja'izat Nobel dyalna, notre propre lauréat du prix Nobel" - et l'installaient autour d'une table avec une théière de thé vert. Et pendant les deux heures qui allaient suivre, une rotation régulière de vieilles connaissances, d'étudiants et de touristes s'arrêterait pour discuter ou prendre une photo. Avant sa mort le 4 juin 2017, Juan Goytisolo, le romancier espagnol acclamé, était le dernier de son genre, le seul survivant des écrivains américains et européens qui s’étaient installés à Tanger dans les années d'après-guerre, consolidant le mythe de la ville portuaire du nord du Maroc en tant que capitale littéraire et épicurienne. (Le poète Ira Cohen du Lower East Side de New York est décédé en 2014, et Larbi Yacoubi, l'acteur de théâtre né à Tanger qui a travaillé avec plusieurs de ces personnages, est décédé en avril 2016.)

Goytisolo a été une figure incontournable des cafés de Tanger pendant plus d'un demi-siècle, une partie de ses plus grands textes ayant été inspiré par les cafés de la ville. C'est en effet au café Hafa, sur les falaises surplombant le détroit de Gibraltar, où, en 1965, il imagina une (re) conquête maure de l'Espagne franquiste, laquelle se concrétisera éventuellement dans son roman classique Don Julian (1971). C'est encore dans le café aux grandes baies vitrées de Sidi Hosni, au sein de la casbah, qu'il dessina à la main ses cartes élaborées de la médina et mit par écrit ses observations sur les hippies américains assis sur des nattes de paille. C'est aussi plus largement dans les cafetinés de la médina qu’il s'imprégnait de la musique nord-africaine, buvait du thé à la menthe et au hachich émietté et essayait de "se débarrasser de sa peau espagnole". Goytisolo évitait rigoureusement les cafés fréquentés par ses compatriotes espagnols et rétorquait que c’était justement cette présence européenne qui l’amena finalement à migrer au sud à Marrakech en 1997. Mais il continuait toutefois à passer tous ses étés à Tanger; ainsi qu’il l’écrivait dans ses mémoires, la ville côtière était le coin où il venait trouver refuge lorsqu'il se sentait mélancolique[1]. De la myriade d'écrivains et d'artistes qui se sont installés au Maroc au cours du siècle dernier, Goytisolo était clairement le plus apprécié des Marocains. En 2003, il a été intronisé à l'Union des Écrivains Marocains, le seul étranger à obtenir ce statut. Aucun écrivain expatrié n'aura essayé avec tant d’assiduité de s'intégrer dans la société marocaine, d'apprendre le langage vernaculaire local, de mener des efforts de conservation, voire d'adopter des enfants marocains[2]. Pourtant, depuis sa mort, la presse marocaine et les médias sociaux sont en pleine ébullition, débattant âprement sur la relation qu’il entretenait avec sa patrie d'adoption.

Les grandes lignes de la vie de Goytisolo sont bien connues. Il est né à Barcelone en 1931 d'une famille catholique aisée - son arrière-grand-père avait fait fortune dans les plantations de canne à sucre à Cuba. Sa vie de famille a néanmoins été bouleversée par la guerre civile espagnole. La mère de Juan a été tuée dans un raid de bombardement envoyé par l'allié de Franco, Mussolini, en 1938 (bien que Goytisolo père ait dit aux enfants que les combattants républicains étaient en fait les coupables). Cela s'est avéré être une expérience marquante de sa vie. « Je ne suis pas le fils de ma mère", dira Goytisolo, "mais de la guerre civile, de son messianisme, de sa haine »[3]. Après l'université, Goytisolo s’en va pour la France et passe le reste de sa vie à foudroyer le régime espagnol, l’idéologie, mais aussi le nationalisme, l'historiographie et les mœurs sexuelles de l'Espagne démocratique (post-1975). Arrivé à Paris en 1957, il rencontre sa future épouse Monique Langue. Rédactrice influente chez Gallimard, elle le présente à Jean Genet, devenu son mentor. Le service militaire obligatoire ramène cependant Goytisolo en Espagne et l'emmène en Andalousie. Il y publie deux récits de voyage politiques sur la pauvreté et l'isolement du sud de l'Espagne, Campos de Níjar (1960) et La Chanca (1962). Amoureux du paysage andalou, mais peu enclin à vivre sous le régime de Franco, il se rend alors en Algérie, considérant l'Afrique du Nord comme une extension culturelle et topographique du sud de l'Espagne. À Paris, il avait découvert la musique arabe dans les cafés algériens de la ville, et avait également rejoint les rangs du Parti communiste français ainsi que les membres du Front de Libération Nationale algérien (FLN) coordonnant la guerre contre le colonialisme français. Lui et Monique gardaient une valise d'argent dans leur appartement, d'où ils distribuaient des fonds à des agents secrets. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Goytisolo s'installe à Alger sur invitation du gouvernement du FLN - et de là il se rend à Tanger.

À Tanger, Goytisolo écrit sa fameuse trilogie Pièces d'identité (1966), Don Julian (1970) et Juan Sans Terre (1975) - trois romans autobiographiques qui fustigent «l'Espagne officielle». D'autres romans suivront, ainsi que des essais littéraires, des mémoires et un volume de dépêches des guerres de Tchétchénie, d’Algérie et de Sarajevo, intitulé Paysages de guerre sur fond de Tchétchénie (1997). Au milieu des années 1980, une décennie après la transition démocratique de l'Espagne, il devînt l'écrivain contemporain le plus célèbre et acclamé du pays. Contrairement aux coutumes de Tanger, Goytisolo ne remporta toutefois jamais le prix Nobel, mais en 2015, l'Espagne décerna à son enfant terrible le prestigieux prix littéraire Miguel de Cervantes.

« Un paradis perdu »

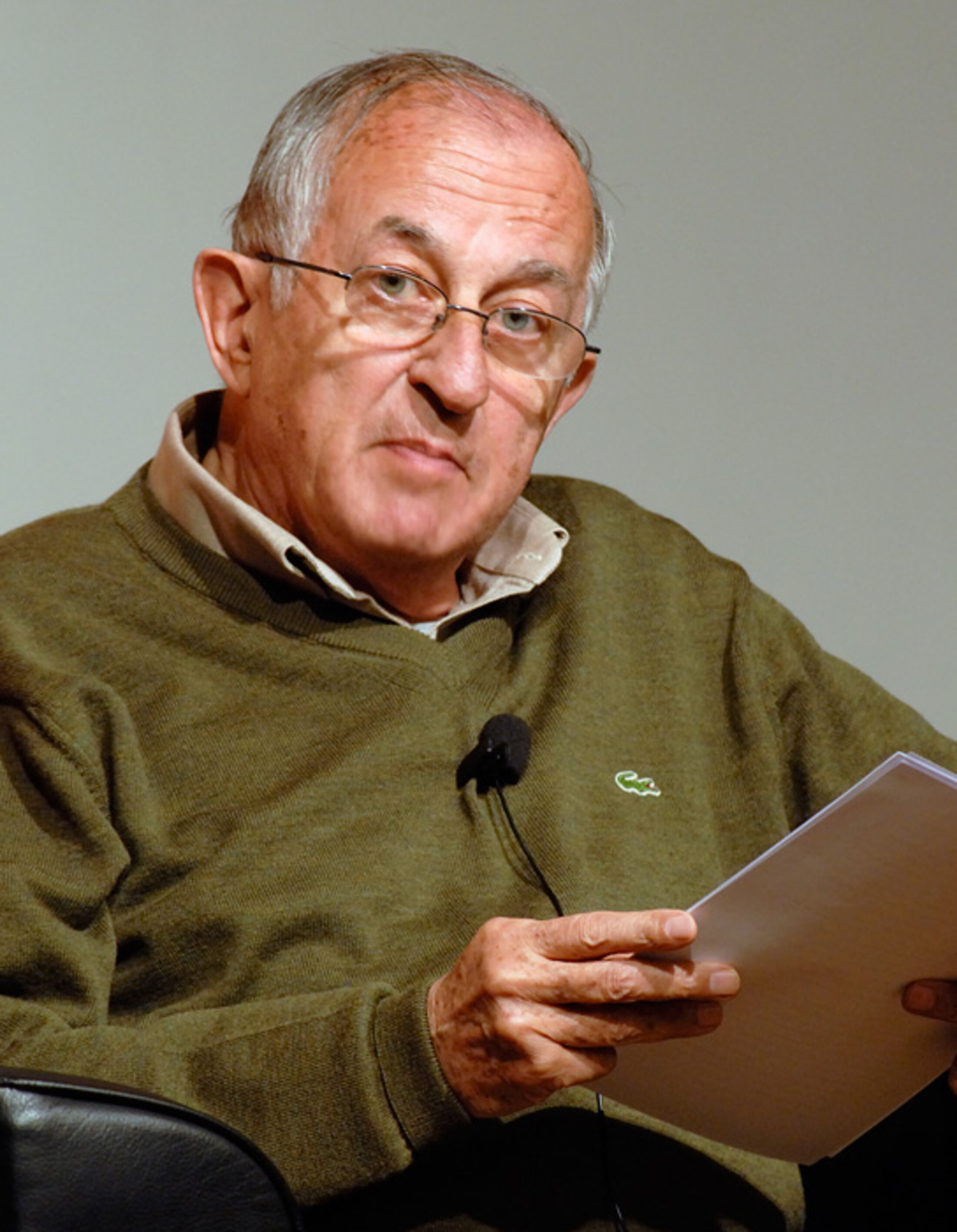

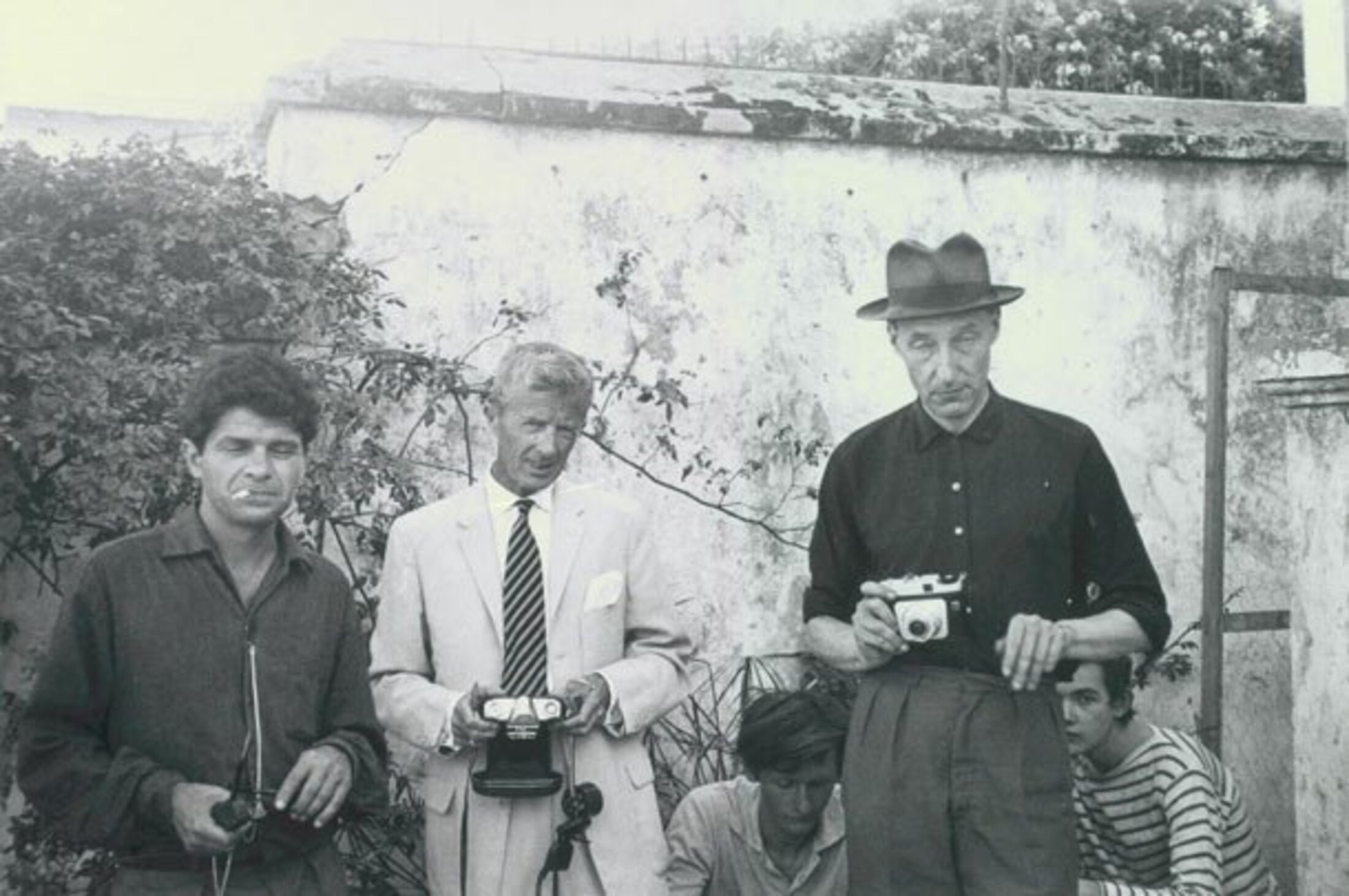

Un fait méconnu est que Goytisolo s'est installé à Tanger après avoir vraisemblablement rompu avec les révolutions algérienne et cubaine. Le romancier espagnol avait jeté son dévolu sur la révolution de Fidel Castro dans l'espoir de voir un Cuba plus égalitaire et de se purger de la culpabilité qu'il ressentait à l'égard du rôle de sa famille dans l'esclavage à Cuba. Goytisolo avait grandi en rêvant de la grandeur de La Havane; les « photographies couleur tabac » de la maison familiale de Cienfuegos avaient nourri sa jeune imagination. « Les images coloniales de Cuba, les vêtements et l'apparence des rebelles, les adieux massifs aux volontaires qui se rendent à La Havane font partie intégrante d'un kaléidoscope de souvenirs étroitement liés à mon enfance », écrit-il dans son mémoire Realms of Strife. « Le mythe de l'aventure cubaine prendrait donc pour moi, jusqu'à l'éruption de l'adolescence, la forme d'un paradis perdu, d'un Eden resplendissant devant mes yeux pour ensuite disparaître comme un mirage. »[4] Cette projection chimérique de La Havane fut d'abord mise à mal, lorsque Goytisolo, au début de la vingtaine, découvre une collection précieuse de lettres rédigées par les esclaves de la plantation familiale qui réclament leur liberté, ainsi qu’un lettre de son arrière-grand-père Don Agustín se vantant auprès d'un parent qu'il vient d'investir dans « 50 esclaves noirs et 20 coolies chinois ». La révolution de Castro était donc une chance pour lui de purger la culpabilité ancestrale et de se réconcilier avec l'île légendaire.

Agrandissement : Illustration 2

Le romancier espagnole fit plusieurs voyages en tant que reporter à Cuba après 1959 et se retrouva tout à fait par hasard à vivre la crise des missiles cubains en 1962 à La Havane. Au milieu des années 1960, Goytisolo commence cependant à prendre ses distances vis-à-vis de Castro en raison de la répression exercée par le gouvernement révolutionnaire à l’encontre des religions afro-cubaines (les Abakuás et Lukumi, en particulier) et des homosexuels. Le jefe maximo envoyait en effet les homosexuels dans des camps de travail. Fidel, écrivit Goytisolo, a fait de « l'ex-paradis » de Cuba « un camp de concentration flottant, silencieux et lugubre »[5]. La Havane fut ainsi par deux fois un paradis déchu. Le romancier espagnol quittera Alger pour des raisons similaires. La Havane d'avant 1959 et l'Alger colonial étaient en effet toutes deux devenues des terrains de jeux pour les aristocrates, les racketteurs, les artistes et les écrivains européens et américains, avec des taux alarmants de tourisme sexuel et de prostitution. Et tant à Cuba qu’en Algérie, le mouvement nationaliste dénonce l'exploitation sexuelle par les colons blancs et sévit contre les prostituées et les homosexuels en prenant le pouvoir. Goytisolo quitte Alger - pour Tanger - peu de temps après qu'Ahmed Ben Bella, le président fondateur de l'Algérie, est renversé par le général Houari Boumediene en 1965, lequel commence à soutenir un discours islamiste conservateur. Signe des temps à venir, Jean Sénac, nationaliste pied noir et poète ouvertement homosexuel, se verra refuser la citoyenneté algérienne et en 1973, sera assassiné[6].

Et c'est ainsi que Goytisolo s'installe à Tanger. « Tanger est l'une des rares villes de plaisirs restantes au monde: et aucune question n’est posée », rétorque le narrateur de Don Julian. Avec leurs plages interminables, leurs casinos tape-à-l'œil et leurs gouvernements faibles et pro-occidentaux qui appliquent que rarement la loi sur les étrangers, Tanger et La Havane abritent à la fois des écrivains, des anarchistes et des gangsters. « À côté de Tanger, La Havane était probablement la capitale du vice du monde », écrivit Amiri Baraka en 1955 lorsqu’il débarqua à Cuba[7]. Quelques Occidentaux – en particulier les intellectuels de gauche de New York – circulaient entre Tanger et La Havane et paniquaient alors qu'il devenait évident que les « villes du péché » étaient dans le collimateur des mouvements nationalistes.

Tanger n'a jamais vu de révolution, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dans les années 1950, le FLN algérien et l'Armée de libération marocaine (appuyée par Abdelkrim Khattabi, dirigeant du Rif exilé au Caire) ont uni leurs forces dans l'espoir de chasser les troupes françaises et espagnoles du Maroc, coordonnant souvent leurs efforts dans la zone internationale de Tanger. En mai 1957, deux navires, Barra, appartenant à des Britanniques, et Red Witch, appartenant à des Lituaniens, furent bombardés dans le port de Tanger par des ultra-nationalistes français qui pensaient que les navires livraient des armes au FLN en Algérie[8]. En 1958, alors que le parti pan-arabiste Istiqlal, les nationalistes berbères et les monarchistes luttaient pour le contrôle de Tanger, un chef de la police algérienne, Mustapha Cherifi, affilié au FLN, fut nommé pour « nettoyer » la ville[9]. Souhaitant empêcher Tanger de devenir un « bordel » comme Alger, Cherifi lança une purge, emprisonna les propriétaires de maisons closes, ferma les bars gays et arrêta les homosexuels occidentaux et leurs associés. Paul Bowles s'enfuit au Portugal. Ahmed Yaqubi, son partenaire, est jeté en prison pendant des mois. Moins d'un an plus tard, le chef de la police algérienne est renvoyé et Bowles revient alors. Mais la répression aura ébranlé la communauté expatriée, et un certain nombre d'Occidentaux commencent à partir, surtout après octobre 1959, lorsque la Charte royale garantissant un marché monétaire libre à Tanger est abrogée et que la ville commence peu à peu à être intégrée au royaume du Maroc.

Lorsque Fidel Castro arrive au pouvoir le 1er janvier 1959, plusieurs magnats déménagent à Tanger, toujours internationale, de même qu’une poignée de Cubains vivant dans l'Espagne franquiste, à l’image du chanteur Antonio Machín, qui se retrouve soudainement personae non grata. Les écrivains de la génération Beat, qui avaient fait de la Zone Internationale leur base dans les années 1950, sont cependant attirés par la révolution cubaine. Le poète Allen Ginsberg quitte Tanger pour la dernière fois en juillet 1961, quelques mois après l'intégration de la ville au Maroc, et commence alors à visiter La Havane. Parmi les autres membres de la Beat generation qui circulaient entre Tanger et La Havane, figurent Lawrence Ferlinghetti, l'auteur Irving Rosenthal, Howard Schulman, qui avait lancé le magazine de gauche Palanté, et le journaliste Marc (Abdallah) Schleifer, rédacteur en chef du magazine Kulchur, qui avait notamment couvert la révolution pour le magazine The Nation avant de devenir journaliste pour NBC au Caire[10]. Alors que la révolution cubaine vire à la dictature, les Beats cherchent refuge ailleurs, et certains reviennent alors à Tanger. Ginsberg sera déporté de La Havane à Prague en février 1965 (après avoir protesté contre l'oppression des homosexuels par le régime et avoir dit qu'il trouvait Che Guevara « mignon »). Schulman et Schleifer retourneront à Tanger.

Quelques années durant, Mohammed V, sultan du Maroc nouvellement indépendant, flirte avec Bandung et le mouvement de solidarité afro-asiatique, et pendant un moment, les publications communistes, y compris la Granma cubaine, commencent même à apparaître dans les kiosques à journaux de Tanger. Mais à la mort de son père en 1961, Hassan II place le Maroc dans le camp pro-américain et s'efforce de montrer à l'Occident que, contrairement à « l'Algérie révolutionnaire », le Maroc est « modéré » et accueille volontiers les étrangers (non-gauchistes). Les agitateurs gauchistes et communistes sont alors emprisonnés, souvent à la demande du gouvernement américain. Fin novembre 1963, peu après l'assassinat du président John F. Kennedy, le FBI débarque à Tanger à la recherche de Schulman et Schleifer en raison de leur association avec le Comité Fair Play pour Cuba, un groupe fondé à New York en 1960 pour soutenir les Cubains, dont Lee Harvey Oswald se réclamait[11]. Schleifer, qui avait rejoint la Milice Révolutionnaire Nationale de Cuba, était retourné à La Havane, mais la police marocaine parvient à arrêter Schulman pour avoir « colporté la propagande pro-communiste » et incité les Marocains à la révolution[12]. Alors que la monarchie renforce son contrôle sur l'ancienne Zone Internationale, les bureaucrates du sud du Maroc assument les plus hauts postes dans le gouvernement de la ville, et le dirham devient désormais la monnaie de la ville. Toutefois, la hiérarchie sociale de Tanger demeure intacte, les Britanniques, les Américains et les Français occupant les échelons supérieurs, et les Marocains se situant au bas de l'échelle (la communauté espagnole pluriséculaire se trouvent quant à elle un peu au-dessus des natifs de la ville). La ville – et le royaume – restent un terrain de jeu pour les Occidentaux blancs. La foule de jet-set pressée autour de Barbara Hutton, et la colonie d'écrivains dirigée par Bowles et David Herbert sur la « Vieille Montagne » continuent à tenir leurs soirées sur le thème des Mille et Une Nuits jouissant d’une protection étatique totale (dans les années 1970, se joindra à eux l'élite des pays du Golfe qui fait progressivement construire des villas autour de la ville.)

Goytisolo arrive donc à Tanger alors que la Guerre Froide est déjà bien entamée et que les relations entre Cuba et le Maroc se détériorent. Radio Havana diffusait directement la propagande communiste à Tanger dans le but de libérer le nord du Maroc et l'Espagne de Franco. (Les États-Unis avaient quant à eux établi un relais de Voice of America à Tanger en 1949.) Alors que des différends au sujet des frontières éclatent entre le Maroc et l'Algérie nouvellement indépendante, Cuba soutient la République révolutionnaire. Au milieu de l'intrigue, Goytisolo semble alors toujours à la recherche de la Havane de ses rêves d'enfance, espérant que la ville nord-africaine remplacerait le paradis qu'il avait perdu. Les lieux à Tanger lui évoquent la capitale cubaine. Dans ses premiers écrits sur Tanger, il se déplace de façon poignante à travers l'Atlantique, entremêlant les deux villes, passant du malecon de La Havane à l'Avenida de Playa de Tanger, de Verdado à l'Hôtel de Cuba juste à côté de la médina. Il invitera à Tanger des écrivains cubains éminents, tels que Guillermo Cabrera Infante et Severo Sarduy. Le mélange de l'architecture coloniale espagnole et mudéjar, le syncrétisme religieux et musical, le bourdonnement constant de la radio espagnole, tout lui rappelle La Havane. Goytisolo aimait raconter une anecdote pour illustrer son amour du mélange culturel, ou la « Babelisation » comme il le disait, concernant un incident auquel il a assistait à Tanger: un jour en 1965 il aperçut deux garçons qui montaient une colline en chantant la vieille guajira cubaine, « Guantanamera ». Sauf que ne sachant pas ce qu'un Guajira ou « Guantanamera » signifiait, les deux garçons marocains avaient changé les paroles pour « Levante la nevera! Juanita, levante la nevera » (« Soulève le frigo, Juanita, soulève le frigo »).

La ville palimpseste

À l'entrée nord de la médina de Tanger, juste en face du vieux port, se trouve ce que les touristes appellent le Terrasse Café (et ce que nous, Tanjawis, appelons le Café des Pécheurs). Sur le flanc ouest de l'établissement se trouve un mur orné de sculptures florales, au centre duquel se trouve une plaque rouge et jaune avec une couronne et un aigle noir. La plaque est le blason de Franco, avec l'aigle de Saint Jean et le joug et les flèches, symboles des monarques catholiques Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle I de Castille. Il est encadré par la devise « Una, Grande y Libre » (Un, Grand et Libre). Placées sur le mur après que les forces du généralissime aient conquis Tanger en juin 1940, au moment où les soldats construisaient alors la bibliothèque publique espagnole sur le front de mer, les armoiries se dressent aujourd’hui comme un rappel silencieux de l'occupation qui s’en est suivie pendant plusieurs années. Les grandes puissances ont en effet rivalisé d'influence à Tanger pendant des générations. La lutte s'était intensifiée en 1923, lorsque la ville devint une Zone Internationale dirigée par un comité de puissances occidentales. Franco s'empara de Tanger peu de temps après que la France, son principal rival en Afrique du Nord, tomba aux mains des nazis en mai 1940. Alors que l'armée hitlérienne se déchaîna en Europe, les officiers de Franco changèrent les noms des rues de Tanger en français et en anglais. Le mur avec les armoiries est tout ce qui reste de la bibliothèque publique que Franco avait fait construire. Mais ce sont précisément ces marches, juste à côté de la rue de Portugal, que gravit le narrateur de Goytisolo dans Don Julian, avant d'entrer furtivement dans la bibliothèque, de se frayer un chemin dans les étagères des romans « classiques » et d'insérer des insectes entre les pages d'un livre, profanant ainsi le canon littéraire espagnol.

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors que je n'étais qu’un adolescent, Goytisolo parlait souvent dans les librairies locales et à l'Instituto Cervantes. Tranchant, d’une voix grave, aux traits impassibles, il passait d'un sujet à l'autre, d’un livre à l’autre, puis racontait une blague - et le public restait assis tranquillement, jusqu'à ce qu'il les informe, « C'était une blague » alors seulement les gens éclataient de rire. « J'ai toujours cru que le rôle de l'intellectuel est la critique de « soi » et le respect de l’ « autre », disait-il, « et c'est le contraire du nationalisme, qui consiste à promouvoir le « nous » et à rejeter l' « autre » - et si cela est considéré comme trahison, et bien qu'il en soit ainsi, que así sea ! »[13]. C'est de ces différentes apparitions publiques que j'ai appris notamment l’histoire de la plaque dans la médina et tant d’autres choses sur le passé espagnol de Tanger. Pour nous, Ali Bey n’était rien d’autre que juste une pauvre ruelle de terre battue, souvent embouée, située dans le sud de la ville, jusqu'à ce que Goytisolo nous expliqua qu'elle tenait son nom d'Ali Bey (né Domingo Badia), le célèbre arabiste et explorateur espagnol qui avait voyagé à La Mecque, et qu'une statue à son effigie avait été placée dans le voisinage jusque dans les années 1930, moment où elle se fait déboulonnée par le parti Istiqlal, alors qu’il avait été découvert que Badia avait travaillé comme espion pour la France. De Si Juan, nous apprîmes également que l'architecte catalan Antoni Gaudí s’était rendu à Tanger en 1892 et avait élaboré des plans pour construire un majestueux édifice religieux à plusieurs spirales appelé Missions Catholiques d'Afrique – similaire à la Sagrada Familia de Barcelone – mais ce projet n’aura jamais vu le jour car une insurrection à Melilla, l'enclave espagnole dans le nord-est du Maroc, avait péjoré les relations hispano-marocaines.

Le nord du Maroc, convoité par de nombreux empires et états, est longtemps resté rétif. En 1921, le révolutionnaire Abdelkrim Al-Khattabi lança une révolte contre la domination espagnole et déclare la République indépendante du Rif dans le nord-est du pays. La France et l'Espagne ont uni leurs forces en 1926, pour écraser l'Etat émergeant. En 1956, lorsque le Maroc accéda à l'indépendance, le Maroc espagnol fut confié à Mohammed V. Fin 1958, une autre révolte éclata au Rif contre le parti nationaliste arabe Istiqlal et la région fut bombardée par le prince héritier Hassan jusqu’à la capitulation. Avec Tanger, le Rif deviendra dès lors la cible de politiques économiques punitives pendant des décennies. En 1975, le roi Hassan revendiqua l'ancien Sahara espagnol. A ce jour, les anciennes régions du Maroc espagnole entretiennent une relation tendue avec le gouvernement: le conflit avec le mouvement Polisario au Sahara Occidental est toujours d’actualité et la région du nord-est du Rif est en proie à des troubles et protestations depuis près d'un an désormais.

Jusqu'à récemment, l'histoire particulière du Nord n'était pas enseignée dans les écoles, ni même reportée dans les médias. La version officielle était que la dynastie alaouite au pouvoir avait libéré le nord du Maroc de la domination espagnole et française. La vérité est que, des années 1970 aux années 1990, le roi Hassan II a dirigé un état brutalement répressif qui a liquidé les adversaires et a particulièrement puni le nationalisme berbère. Une politique d’arabisation fut instaurée et alors que Rabat prenait le contrôle de Tanger, les autorités de l'État commencèrent à effacer le passé colonial espagnol, détruisant les bâtiments coloniaux, les rues portant des noms de personnages espagnols comme Cervantes et Quevedo pour afficher dorénavant le nom de califes arabes ou de dirigeants saoudiens. Les gens plaisantaient que dès qu'une rue recevait un nom arabe, elle se détériorait ('uribat, khuribat). À partir des années 1970, Tanger connaît un déclin: les flots de touristes tarissent, les infrastructures se détériorent, les pénuries d'eau deviennent monnaie courante et des gangs criminels font irruption dans les bidonvilles de la ville face aux islamistes. Bientôt l'immigration clandestine vers l'Europe s’entame, avec des gens embarquant de nuit sur des bateaux de fortune (ou occasionnellement des jet-skis) pour tenter de traverser le détroit jusqu’à la côte espagnole.

Pour ceux d'entre nous qui ont grandi à Tanger, l'Espagne s’apparentait à l’Eldorado - sa trajectoire semblait exactement à l'opposé de celle du Maroc. Alors que notre ancien colonisateur effectuait une transition démocratique, décollait économiquement et rejoignait l'Union européenne, la jeunesse de Tanger rêvait d'España. Une nostalgie perverse s'installait également tandis que nos aînés se languissaient de l’époque bénie de la « Zone internationale » lorsque les rues étaient plus propres et plus sûres. Nous passions des heures à regarder la télévision espagnole captée par des antennes de fortune à la maison ou dans les cafés. La jeunesse de Tanger élaborait des routines de café par saison et occasion; il y avait les cafés sur le boulevard où nous nous asseyions avec nos pères pour le petit déjeuner, les cafés pour jouer aux cartes ou aux dames, les cafés bruyants de la médina pour regarder le football espagnol, les cafés plus tranquilles du centre-ville où nous regardions des séries télévisées doublées en espagnol (nous connaissions Alerte à Malibu sous le nom espagnol Los Vigilantes de la Playa). C'est dans ces cafés lors de fin de soirée que beaucoup d'entre nous ont découvert Si Juan. Le vendredi soir, alors qu’on attendait que TVE2 commence à diffuser en direct les matchs de la NBA, Goytisolo apparaissait à l'écran, présentant un épisode de sa série documentaire « Alquiblah », produite et diffusée de 1989 à 1993, qui consistait à introduire la nouvelle société espagnole démocratique aux cultures du monde islamique. On pouvait apercevoir l’auteur espagnol dans son chandail à col ras du cou, debout dans un cimetière de la Cité des morts du Caire, ou dans un club soufi zurkhaneh à Téhéran, ou encore devant une mosquée à Tombouctou. La première fois que nous avions vu une image d'Abdelkrim, le grand chef Rifain, ou que nous apprîmes que l'Espagne avait utilisé du gaz toxique contre des soldats Rifains en 1923, c'était précisément lorsque Goytisolo diffusa un épisode intitulé « Abdelkrim et l'épopée du Rif ».

Dès que les cafés fermaient aux alentours de minuit, nous nous rendions aux chabolas (cabanes) de paille sur les falaises, où nous allumions des cigarettes de kif et contemplions les lumières de la côte espagnole qui scintillaient au loin. Les baraques délabrées où nous nous posions étaient souvent nommés d'après la ville espagnole correspondante située juste en face de l’autre côté de la rive. Ainsi, quand nous disions: « Allons traîner à Tarifa », nous parlions en fait de la cabane située à flanc de colline près des tombes romaines d’où nous pouvions apercevoir la ville espagnole de Tarifa; il en était de même pour Cadix et la ville portugaise de Faro, que l'on pouvait apercevoir de la terrasse du R'milat. Il n'y avait pas de télévisions dans ces baraques, mais chaque tablée se rassemblait autour d'une radio à transistors. Et parfois la voix de Goytisolo retentissait à la radio, sur la Radio Nacional de España ou sur notre station locale Medi 1, en parlant de Cervantes, de Bosnie ou d'Algérie. En bref, Goytisolo était une figure plus grande que nature dans le Tanger des années 1980 et 1990. Il est le premier "intellectuel" que j'ai rencontré. De nombreux écrivains expatriés avaient élu domicile à Tanger, mais peu d'entre eux s’asseyaient avec les locaux dans les cafés. Souvent, nous ne comprenions pas de quoi il parlait («voyez toujours votre langue à la lumière des autres langues»)[14], mais nous l'admirions pour sa vaste érudition, son humilité et son équilibre. Il était si fortement pro-musulman, tellement investi dans l'héritage de l'Espagne maure. Il considérait al-Andalus, particulièrement dans ses dernières années, comme une métaphore de l’être humain : fluide, fragile, kaléidoscopique[15]. Contrairement à la plupart des Occidentaux étudiant l'arabe, il avait pris le temps d'apprendre notre langue vernaculaire hispano-arabe-berbère, probablement le dialecte le plus méprisé du monde arabe[16]. Et il était très conscient de notre précarité socio-économique. Nous absorbions l'Espagne tous les jours via la télévision et la radio et rêvions de traverser le détroit, mais avions besoin d'un laissez-passer pour accéder à l'enclave espagnole de Ceuta situé à une heure à l'est de Tanger, d'un visa pour entrer à Tarifa et d'un double visa, anglais et espagnol, pour atteindre Gibraltar, à treize kilomètres de la côte. Il nous conseillait d'étudier, décrétant que Tanger (« la ville palimpseste ») était construite sur des strates d'écriture dans lesquelles nous pouvions nous plonger, et que lorsqu'il était adolescent, il avait trouvé la liberté à travers la lecture. « Vous pouvez voyager sans bouger »[17].

L'écriture de Goytisolo a acquis une signification particulière une fois que je me rendis au lycée aux États-Unis avec une bourse d'études. En mars 1990, ma classe de littérature espagnole organisa un voyage à Queretaro, au Mexique, lors duquel nous visitâmes la Casa de la Marquesa, un magnifique bâtiment historique (désormais transformé en hôtel) dans le centre-ville. Je me souviens avoir scruté, émerveillé, les arcs mauresques, la calligraphie en stuc arabesque, les tuiles lumineuses d'alzulejo, la fontaine au milieu de la cour: cet édifice mexicain était la réplique exacte de Dar Niyaba, le bâtiment de style mauresque de la rue Siaghines dans la médina de Tanger, où mon grand-père avait travaillé comme notaire pendant des décennies. Je pouvais presque apercevoir le bureau de mon grand-père à la Casa de la Marquesa. Notre professeur de littérature, Aleyda, mentionna que le bâtiment était un exemple d'architecture mudéjar et je me suis alors souvenu du discours de Goytisolo sur le mudéjarismo social et littéraire (l'amalgame des styles islamique, gothique et roman qui émergea au XIIe siècle en Ibérie). Alors que la guerre du Golfe éclata en 1991, et que la rhétorique du « choc des civilisations » se faisait toujours plus tonnante aux États-Unis, les avertissements de Goytisolo sur les dangers du nationalisme et des « croisades pétrolières » s'avérèrent prémonitoires. Je me suis donc immergé dans son travail et ai plongé dans la littérature sur l'autoritarisme latino-américain par des auteurs qu'il recommandait et connaissait personnellement: Garcia Marquez, Juan Rulfo, Octavio Paz. Dans n'importe quelle ville d'Amérique latine que je visitais, je recherchais les endroits mentionnés dans les écrits de Goytisolo. La première fois que je me suis rendu à La Havane, je visitai le Centro Andaluz. Je pris même un verre au bar de l'Hôtel Habana Libre, l'endroit où en juillet 1967 l'auteur Virgilio Piñera passa discrètement une note à Goytisolo l'informant de l'emplacement d'un camp de concentration où 6000 prisonniers étaient détenus (Piñera brûla ensuite le papier). À la bibliothèque José Martí, je fus ravi de découvrir des traductions espagnoles des œuvres d'Edmond El Maleh, le romancier marocain – préfacé par Goytisolo (qui en avait d’ailleurs encouragé les traductions). J'en arrivai enfin à écrire ma thèse doctorale sur une comparaison entre l'autoritarisme arabe et latino-américain.

Ghettoes et mudéjarisme

Malgré toutes ses attaques sur le canon littéraires espagnols – en particulier la Génération de 1898, qui négligea les voix des moriscos, des juifs, des athées et autres intocables – Goytisolo se considérait comme un descendant de Cervantes. Détenu par les Ottomans à Alger (1575-1580), Cervantes n'était pourtant pas revenu en Espagne avec une haine des musulmans, mais plutôt transfiguré par l'hétérogénéité et la diversité linguistique de l'Afrique du Nord, et vraisemblablement inspiré pour produire son magnum opus Don Quichotte. Goytisolo se reconnaissait dans le protagoniste d'El Quichotte, Alonso Quijano, un idéaliste un peu fou, faisant sauter les frontières dans un monde injuste. Il admirait également le roman de Cervantes en ce qu’il incarnait d’après lui le mudéjarisme littéraire – de par la familiarité du texte avec la vie musulmane, la variété des voix subalternes représentées (le morisco, le turc, le juif), et l'entrelacs ludique des textes. Goytisolo était convaincu que Cervantès, tout comme Fernando de Rojas, auteur de La Celestina, était un juif converti, un converso, d'où sa vision perçante et « périphérique » de l'Espagne.

Si l'on devait caractériser en trois mots le grand corpus de Goytisolo, ce serait: mudéjarisme, périphérie et anti-orthodoxie. « J'ai la périphérie sous la peau », disait-il pour expliquer son obsession de la périphérie internationale – le « Tiers-Monde » – qu’il percevait, avec ses sociétés hétéroclites polyglottes, comme un antidote à l'Occident blanc. Il était également fasciné par la « périphérie urbaine » diversifiée et chaotique de l'Europe et de l'Amérique; le ghetto, le barrio, la banlieue. Il inventa le verbe medinear pour décrire son passage à la frontière, ses méandres à travers les ghettos et les banlieues de New York, Barcelone et Paris – les « médinas de l'Ouest », comme il les appelait. Goytisolo fut l'un des premiers à écrire sur ce que nous appelons aujourd'hui les « villes globales » et le « transnationalisme », affirmant que le flux culturel et humain du Tiers Monde et la « babélisation » des villes occidentales qui en résultait étaient « le signe d'une modernité indubitable »[18]. En 1982, 25 ans avant la parution de Soumission de Michel Houellebecq (2015), Goytisolo publie son absurde Paysages après la bataille (1982), imaginant son propre quartier parisien pris d’assaut par les Turcs et les Arabes.

En tant que chantre de l'outsider, Goytisolo s’en prend au nationalisme et aux autres orthodoxies de gauche et de droite, mais comme Cervantes, il raconte cependant la vie des habitants et les contes de la périphérie. Par exemple, dans Don Julian, il parodie le conte du petit chaperon rouge, remplaçant la grand-mère par un Arabe avec une moustache (« Oh mamie, que tu as de grands bras! / C’est pour mieux t’embrasser mon enfant ! Oh mamie, que tu as de grandes oreilles ! / C’est pour mieux t'entendre, ma petite chérie / ... Oh mamie, quel gros serpent tu as ! C’est pour mieux te pénétrer, espèce de petite imbécile! ») Cette interprétation ne va pas s’en rappeler la « version ghetto » américaine de Little Red Riding Ho: « Oh mamie, que tu as de grands yeux !.. Que tu as de grandes dents… » « Juste à ce moment, le loup bondit dans sa tenue de grand-mère et dit, « Petit chaperon rouge, petit chaperon rouge, je vais ôter ta petite robe et baisser ta petite culotte et te visser. » « Mais le petit chaperon rouge sort un pistolet en argent et rétorque "AW HELL NO !! Tu vas me manger comme le livre l'a dit!" ».

Serpents et grottes

Lorsque Goytisolo arriva à Tanger à l'automne 1965, il était (comme il le disait) « d'humeur destructrice », désillusionné par les révolutions cubaine et algérienne et par le parti communiste espagnol, et rempli de rage contre le régime de Franco. Assis au Café Hafa, contemplant le littoral de la « sale belle-mère » qu'était l'Espagne, il s’identifia soudainement à Don Julian, le Comte de Ceuta, qui avait aidé les Arabes à s'emparer de Tanger et facilita ensuite la conquête de l'Espagne par Tariq ibn Ziyad en 711. Pour Goytisolo, Julian, le traître le plus célèbre de l'histoire d'Espagne, était un héros qui avait contribué à l'avènement d'une glorieuse période de mudéjarisme menée à terme par la reine Isabel la Catholique. Dans le roman, Julian – l'alter-ego du narrateur – se promène dans les rues de Tanger avec son ami Tariq (une référence à Tariq ibn Ziyad) et imagine une autre invasion maure de Tanger. Les hordes musulmanes saccageront la España sagrada, mais d'abord elles ravageront le vagin de la blanche Isabelle la Catholique, sa « caverne » étant « l'emblème national du pays de la stupide salope ». Les Maures « fouetteront sauvagement le corps ensanglanté de la demoiselle », puis répéteront cet acte d'agression sexuelle « à l'échelle nationale » à travers la péninsule. Le narrateur raconte: « Des vierges forgées par des siècles de modestie et de décence attendent avec impatience ... implorant d'être attaquées, d'être battues ... violer le sanctuaire et la grotte, la citadelle et la caverne, le bastion et l'alcazar ». L’attaque des femmes espagnoles s'apparente à une attaque des forteresses et des citadelles du pays. « Vous allez libérer la mosquée de Cordoue, la Giralda et l'Alhambra ». Cet acte de viol collectif souillera et infectera le sang espagnol, pour en fin de compte « améliorer la circulation [sanguine] des Hispanos ».

L'image est troublante de précision: alors que le «Vagin Stupide» d'Isabelle se fait nettoyé par le « serpent » de Don Julian, les Maures envahissent l'Espagne, tout devient vert et l'arabe submerge l'espagnol. Les sonorités arabes retentiront ensuite à travers l'Atlantique jusqu’en Amérique latine, partout où règne le caudillismo (dictature) hispanique, dans les pulque-bars de Lagunilla à Mexico, dans la Calle de Corrientes de Buenos Aires, dans le quartier Jesús María de La Havane. « Une reconquista islamique », pensait Goytisolo, qui sortirait l'Espagne de sa place « préhistorique » et soignerait son anomie culturelle et démographique générale. Pourtant, tout au long de cette bacchanale massive de violence, les femmes sont tues. Les femmes d'Espagne, dont les organes reproducteurs sont invariablement décrits comme des « grottes », des « bourbiers » et des « abysses », sont dépeintes comme des femmes au foyer silencieuses qui « chient » des bébés ici et là. Au début des années 1970, la mise au silence des femmes par Goytisolo – ainsi que les références négatives récurrentes aux femmes en tant que plantes caverneuses, araignées en train de tisser des toiles meurtrières, fausses mères avec un « bourbier » ou « abysse » entre les jambes – commençaient à susciter des critiques[19]. Dans les années 1980, les critiques se demandent pourquoi la féminité est presque toujours représentée en termes négatifs dans les fictions de Goytisolo – que ce soit à travers l’image de l'Espagne catholique « féminine », des prostituées marocaines sauvages ou des femmes américaines obèses qui parcourent l'Afrique du Nord.

En 1981, Goytisolo publie Chroniques sarrasines, un volume d'essais sur l'orientalisme espagnol et latino-américain, conçu comme une suite à L'Orientalisme (1979), d'Edward Said qui n'avait alors pas abordé l'orientalisme hispanique[20]. Goytisolo s'était lié d'amitié avec Said alors qu'il enseignait à NYU dans les années 1970. Le livre qui en résulta fut un tour de force, explorant le mudéjarisme littéraire en Amérique latine, et retraçant l'influence de Cervantes autant sur les auteurs de Quevedo en Espagne que les écrivains mexicains et cubains Carlos Fuentes et José Lezama Lima, ainsi que les auteurs du boom littéraire latino-américain des années 1960[21]. Pourtant, le livre était aussi un geste préemptif: l'orientalisme était devenu une question politique dans les universités américaines et espagnoles, les chercheurs relevant de plus en plus les représentations pour le moins clichées de l'Orient par Goytisolo comme un monde de chaos et de sensualité émancipatrice[22].

Dans ces Chroniques, Goytisolo répond à ces critiques en rétorquant qu'il s’est battu pour la liberté des Arabes « depuis des années », depuis ses séjours à Paris. Il explique que si ses critiques littéraires et ses essais politiques sur le Maroc s’inscrivent dans une perspective clairement « anticoloniale, démocratique et émancipatrice », ses romans conservent quant à eux la vieille binarité « Europe / Islam », et n'utilisent pas les Marocains en « chair et en os » comme des personnages, mais font recours plutôt aux typiques « ombres » et « énergumènes » issus de « l'imagination blanche »[23]. Le but de cette approche consiste justement à détruire le discours anti-Islam qui traverse l'histoire espagnole ; ainsi, l'agression contre la reine Isabel était conçue comme une attaque contre le mythe du violeur maure sans pitié. Enfin, dit-il, sa fiction est destinée aux lecteurs espagnols et non marocains: « la mise en scène mentale » qu'il imagine dans sa fiction est destinée « à l'Espagne et l'Espagne seulement ». En d'autres termes, si Don Julian fantasmait sur « les ondulations du corps d'un jeune garçon » au son d'une flûte, et voit la « géométrie hallucinatoire » de Tanger comme « totalement étrangère aux lois de la logique et au bon sens européen », dans son documentaire sur la ville, Goytisolo rejette « Le mystère de Tanger » comme le « fantasme » des Occidentaux nostalgiques ayant une vision superficielle et stéréotypée de la ville, en affirmant « J'ai connu une expérience contraire »[24]. Le poids de l’orientalisme ne disparut jamais vraiment; mais contrairement à Paul Bowles – avec Goytisolo, cette accusation ne le poursuivait pas. En 2006, le New York Times Magazine consacre une tribune sur le romancier intitulé « L'anti-orientaliste ».

« L'anti-orientaliste »

Quel pitoyable malheur d'être né dans l'Espagne catholique ...

Si seulement nos propres mères nous avaient chié à mille lieues de là,

en terres ottomanes ou en Afrique paisible?

Là, nous aurions grandi libre et beau,

et personne n'aurait interféré dans nos vies

ou nous aurait terrorisés avec des sanctions et menaces!

—(Carajicomedia, 2000)

Bien qu’entretenant des rapports cordiaux avec Paul Bowles, Goytisolo veillait à garder ses distances avec le plus célèbre écrivain expatrié du Maroc. Il insistait aussi sur le fait que c'était Jean Genet qui l'avait inspiré à venir à Tanger, et que c'était bien le Français, et non l'Américain, qui avait popularisé l'idée de Tanger comme sanctuaire, et avait baptisé la ville en 1948 comme « repaire de traîtres », « lieu d'harmonie subtile et habile » ou encore « symbole même de la trahison »[25]. Après la mort de Genet en 1986, alors que Bowles et Goytisolo étaient les derniers géants littéraires vivant à Tanger, l’auteur espagnol semblait souvent essayer de marquer un point sur son voisin américain. Les deux partageaient beaucoup en commun. Tous deux se considéraient comme des « étrangers » et aimaient errer et se perdre dans les villes nord-africaines – souvent en consommant de la drogue – afin d'échapper à l’ordre et la rationalité occidentale et pénétrer plutôt un monde de mythes et de chaos. (Dans Juan Sans Terre, le narrateur suggère au lecteur de « perdre ses repères à Fez », « débarrasse-toi du binôme oppressif de l'espace-temps » et « fais l'amour voracement à la première personne sur laquelle tu tombes »[26].) Goytisolo et Bowles étaient des homosexuels, mais tous deux rejetaient l'étiquette affirmant qu'une orientation ne devait pas servir d’identité. Tous deux ont découvert l'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, dans les cafés de Paris. Tous deux débarquèrent à Tanger après un accrochage avec le communisme latino-américain et rompirent avec le parti communiste: Bowles retourna s'installer à Tanger après un détour par le Mexique où il essaya de localiser Léon Trotsky pour le parti communiste américain. Tous deux déploraient l'occidentalisation de la culture marocaine, et ont tout fait pour la préserver. Tous deux aimaient les hommes illettrés et ouvriers, bien que Bowles préférait les hommes violents ou les criminels, tels que Larbi Layachi et Mohammed Mrabet avec qui il eut des disputes personnelles et juridiques.

Agrandissement : Illustration 3

Pourtant, il y avait aussi des différences cruciales entre les deux auteurs. Bowles, tout en méprisant le colonialisme français, ne s’opposait pas nécessairement à d'autres formes d'impérialisme; il appela notamment à une plus grande présence américaine à Tanger dans les années 1950, et affichait une certaine sympathie à l’égard du colonialisme espagnol au Maroc, estimant que cela s’inscrivait dans la continuité de la rencontre hispano-musulmane vieille de plusieurs siècles. Goytisolo, au contraire, abhorrait l'impérialisme espagnol. En fait, il s’avère qu’il se positionnait souvent comme la version espagnole progressiste de Bowles, l’adversaire des écrivains de la génération Beat, un anti-impérialiste indéfectible, quelqu'un qui avait compris et essayé de se repentir des crimes de son pays au Maroc - et qui de surcroît daignait se poser dans les cafés avec les habitants. (Bowles, après 1960, a cessé de s'asseoir dans les cafés de Tanger, prétextant que ces derniers grouillaient d’informateurs du régime). Goytisolo n’hésitait pas non plus à dénoncer le regard frivole que les Beats portaient sur Tanger, et tout particulièrement les attitudes nuisibles de William Burroughs, dont il releva la curieuse manie de traverser la médina avec une machette cachée sous son manteau[27]. La différence la plus significative entre Goytisolo et Bowles est toutefois que les écrits de l’auteur américain – tant fiction que non-fiction – sont truffés de références négatives des Marocains comme étant « primitifs », « purement prédateurs » et « essentiellement barbares » ; et il détestait de surcroît le mouvement marocain anti-colonial, clamant que les musulmans ambitionnent la domination du monde qu’au moyen de « l'épée et de la bombe ». En contraste, le journalisme et les récits de voyage de Goytisolo sont étonnamment exempts d'une telle antipathie.

Goytisolo partageait la fascination de Bowles pour l’extrême violence sexuelle infligée par les « Maures » aux faibles Occidentaux blancs. Pour Bowles, la violence illustrait la dépravation de l'humanité et la futilité du dialogue interculturel. Pour Goytisolo, la violence était plutôt rédemptrice et émancipatrice. Dans ses romans, les images de viols émancipateurs abondent, comme lorsque les Maures pénètrent à nouveau l’Espagne: « Des femmes de toutes sortes, qui toutes rejettent les piqûres aussi molles que les feuilles de laitue offertes par les mâles espagnols et rêvent de serpents arabes et des fêtes paisibles et somptueuses qu'ils offrent ». Dans Don Julian, Goytisolo s'imagine enfant: « Alvarito, blond aux yeux bleus aux cils recourbés », violé par un docker marocain comme une façon de « liquider » son éducation franquiste et son identité espagnole[28]. Cependant, le lien que Goytisolo établissait entre agression sexuelle et libération avait pour effet d’effacer les femmes et de desservir les musulmans. Les critiques jugent que ses représentations des hommes marocains comme des « guerriers sauvages et indomptés », « des Arabes instinctivement cruels », « des cavaliers aux lèvres grossières et aux veines jugulaires » affichant « une sauvage virilité arabe », ne font que perpétuer les pires stéréotypes à une époque où l’hostilité vis-à-vis de la migration nord-africaine, en Espagne et plus largement en Europe, se fait grandissante. Sa satire demeurait incompréhensible pour beaucoup. Alors que Goytisolo cherchait peut-être à défendre les droits des migrants marocains en Espagne dans les colonnes du journal El Pais, ses romans alimentaient des tendances plus néfastes en Espagne.

La vérité est que ces mêmes éléments qui transparaissent dans les romans de Goytisolo – images de « l'Orient », et plus spécifiquement du Maroc, comme terre de liberté, d’extase sexuelle et d'égalitarisme; et de la culture arabe comme antidote à l'esprit de clocher espagnol et européen – se retrouvent aussi dans son journalisme et ses récits de voyage. Dans ses romans, essais et documentaires, l'islam est toujours préférable à la chrétienté: le monde de l'islam est plus tolérant à la diversité ethnique et sexuelle, et plus sensuelle (en raison des conceptions coraniques du paradis); les gens sont plus propres (à cause de la tradition des bains publics); même la croyance musulmane est plus légère, moins encombrante que celle du christianisme. Malgré son insistance, la frontière entre la fiction et le journalisme de Goytisolo reste floue et plutôt poreuse. Dans ses essais, il parle de la place publique de Marrakech, Jamaa El Fna, comme un espace médiéval pluraliste, libérateur et fraternel qui a disparu en Occident il y a des siècles[29]. Dans son roman Makbara au sujet d’un conteur de Jamaa El Fna qui émigre en France, la place se caractérise à nouveau par une « liberté anonyme et permissive » et une « suspension temporaire des hiérarchies et une joyeuse égalité des corps »[30].

L'avilissement des hommes marocains traverse également le genre. Dans le roman Makbara, un migrant marocain « lépreux » dont les oreilles ont été rongées par les rats et qui a un pénis colossal, erre dans les rues de Paris semant la terreur ; il vit dans le métro souterrain de la ville entouré de rats qui le masturbent. La même hyper-sexualisation existe sous une forme plus prosaïque dans la prose de Goytisolo. Dans son mémoire Les Royaumes déchirés (En los Reinos de Taifa), l'Espagnol raconte comment, en avril 1963, il se rendit au quartier nord-africain de Barbès à Paris, où il finit par rencontrer un analphabète nommé Mohamed. Le romancier affirme que sa connaissance du français et sa « supériorité culturelle » l'ont amené à devenir un scribe, « un bon samaritain », pour Mohammed et ses amis, en les aidant à remplir des formulaires de sécurité sociale ou à écrire des lettres à la maison et ils le remboursaient alors en sexe et avec des leçons d'arabe. Comme il l'écrit: « Tout au long de ma vie j'ai aimé ou ai porté un intérêt pour des hommes analphabètes ou des hommes n'ayant qu'une éducation élémentaire grossière. [...] Le facteur primordial dans mes amitiés avec les montagnards, les paysans ou les soldats d'infanterie marocaine, dont les traits correspondaient à des goûts foncièrement ancestraux, était mon besoin de compenser le raffinement mental requis dans l'acte d'écrire avec leur cruauté exubérante et envahissante: possédé par eux et leur rude plaisir, je cherchais instinctivement un moyen de contrebalancer ma soumission physique par une domination intellectuelle capable de rétablir un équilibre entre les deux extrêmes. »[31] Ainsi, de son propre aveu pour « des raisons foncièrement ancestrales », Goytisolo aimait s’entourer d’analphabètes et de types appauvris au sujet desquels il pouvait écrire même s'ils ne comprendraient jamais ce qu'il disait[32]. Dans son roman Makbara, il relève que le migrant marocain errant dans Paris est « encore beau malgré l’écorchage libérateur de ses oreilles inutiles et dérisoires », tandis que le roman est dédié à « ceux qui l'ont inspiré mais qui ne le liront pas », c’est-à-dire ses associés culturellement inférieurs, incapables de lire.

La plupart des critiques concernant la manière de Goytisolo de dresser le portrait des musulmans et du Maroc venaient principalement d’intellectuels d’Europe et d’Amérique. Dans le monde arabe, Goytisolo était néanmoins célébré comme un critique acerbe de l'orientalisme espagnol. La raison en est que presque seuls ses essais et rapports de guerre ont été traduits en arabe. Il était surtout connu pour Saracen Chronicles (Chroniques Sarrasines), dont le titre arabe est « De l'orientalisme espagnol » (Fi al-Istishraq al-Isbani). Seuls deux de ses romans ont été traduits, Arba'inat (1994) [La Cuarentena 1991, The Quarantine (1994)][33] et Mashahid Ma Ba'da al-Ma'raka (2013) [Paisajes después de la batalla (1982), Landscapes after the Battle (1982)]. Ses romans les plus connus, Pièces d’identité, Count Julian et Juan Sans Terre – la « trilogie de la trahison » – et Makbara, n'ont quant à eux jamais été traduits[34]. En tant qu'étudiants à l’université, nous étions intéressés par ses essais politiques et plutôt indifférents à ses représentations fictives des Marocains (il y a pire qu'un auteur célèbre qui pourrait dire des jeunes d'un pays troublé qu’ils ont de « robustes sceptres »). Nous étions toutefois perplexes devant ses représentations du Maroc en tant que pays de liberté et de l'Espagne comme un lieu incurablement plongé dans l’ignare.

« Années de plomb »

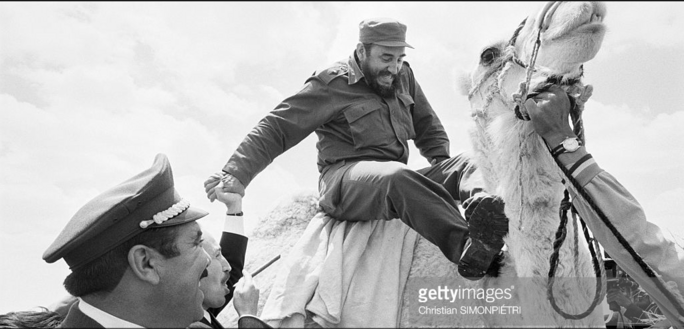

En 1959, ce n'était pas seulement le FLN qui essayait de libérer Tanger du colonialisme et de la domination féodale. Fidel Castro portait également son attention sur la ville portuaire. Le Rif faisait partie de l'imaginaire nationaliste cubain depuis près d'un siècle. En 1893, afin de soutenir le soulèvement berbère contre la domination espagnole au nord du Maroc, le poète et nationaliste cubain José Martí écrivait « Seamos moros! Soyons des Maures ... nous qui mourrons probablement aux mains de l'Espagne. »[35] De même, la défaite historique des Espagnols à la bataille d'Annoual en 1921 fascina Castro et ses associés. En novembre 1956, lorsque Fidel et ses combattants s'installèrent dans la Sierra Maestra et lancèrent une guérilla contre l'armée de Batista, ils s’inspirèrent d’une page du journal de bord d'Abdelkrim. Ils furent formés par le colonel espagnol d'origine cubaine Alberto Bayo, un vétéran de la guerre du Rif qui a ensuite combattu du côté républicain de la guerre civile espagnole. Comme le note Castro dans sa biographie, Bayo (dont Che Guevara était le « meilleur élève ») appliqua essentiellement les leçons de la guerre du Rif, en particulier la tactique de « la guérilla marocaine d'Abdelkrim, dans la guerre du Rif, qui mit fin aux sièges espagnols »[36] ce qui a permis aux combattants de Castro de sortir de la Sierra Maestra et de s'emparer d'Oriente et de Las Villas.

Après avoir pris le pouvoir en juin 1959, Guevara, désormais ambassadeur itinérant de Cuba, s'est rendu au Caire et a rencontré Abdelkrim à deux reprises à l'ambassade du Maroc pour discuter de la guérilla. (« En survolant le Rif en avion, j'ai regardé par la fenêtre », écrivait Guevera. « La région est une zone idéale pour les guérilleros »[37]) C'était un moment où le Maroc nouvellement indépendant flirtait avec le socialisme et le Mouvement des Non-Alignés . Radio Havana commençait à diffuser de la propagande anti-Franco directement dans le nord du Maroc et en Espagne, alors que Cuba étendait son soutien au FLN en Algérie et à divers autres mouvements de libération africains. Mais lorsque Hassan II monta sur le trône, la romance cubano-marocaine prit fin rapidement, alors que le jeune monarque plaçait le royaume dans l'orbite de Washington et que les troupes cubaines rejoignirent l'Algérie et combattirent le Maroc lors de la guerre frontalière d'octobre 1963. Le révolutionnaire marocain Mehdi Ben Barka qui avait soutenu Cuba sous embargo américain et organisé la Conférence Tricontinentale de La Havane en 1966, fut exilé et assassiné à Paris. Le Maroc rompra par la suite ses relations diplomatiques avec Cuba après la reconnaissance par le régime castriste de la République démocratique arabe sahraouie (les liens n'étant rétablis qu'en avril 2017).

Cependant, Castro poursuivra ses efforts pour gagner de l'influence à Tanger, considérée comme une colonie dépravée, comparable à La Havane sous Batista. Il commença à séduire les écrivains expatriés, dont Paul Bowles et Jean Genet, les invitant à passer deux mois de vacances payées à Cuba. Les deux refuseront la proposition. Goytisolo était à Tanger alors que le régime marocain renforçait son emprise sur les anciennes provinces espagnoles et que Tanger passait d'une ville latine à une ville arabe. Il suivit de près la répression au Maroc et à Cuba. En mars 1971, Goytisolo, le romancier péruvien Mario Vargas Llosa et le romancier argentin Julio Cortázar lancèrent le magazine trimestriel Libré à Paris pour promouvoir les écrivains interdits en Amérique latine, en particulier à Cuba; le premier numéro contenait des pièces d'Octavio Paz, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes et de Che Guevara. Ce même mois, Goytisolo voyageait en taxi de Tétouan à Tanger, quand il lut dans le journal que l'écrivain cubain Heberto Padilla avait été arrêté et avait écrit une lettre de confession publique à Castro disant qu'il était « éternellement repentant ». Dans Territoire interdit, Goytisolo précise que lui et Cortazar se sont précipités pour rédiger une lettre à Castro - envoyée en privé au jefe maximo - qui comprenait les signatures d'une foule d'intellectuels comprenant notamment Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Simon de Beauvoir et Gabriel Garcia Marquez. Mais comme Goytisolo le remarquerait ironiquement, l'auteur de Cent ans de solitude, un ami proche de Castro, était un « stratège de génie » et « avec son habileté consommée à se débrouiller dans des virages serrés » il se prit rapidement distance par rapport à la lettre, disant qu'il n'avait pas donné son accord[38]. Pourtant, le romancier espagnol lui-même se révélerait être un « stratège » consommé face à l'autoritarisme arabe. Les Chroniques sarrasines se terminent par une étude des pays d'Amérique latine et du bloc soviétique où la littérature peut constituer un crime et où les auteurs peuvent être condamnés à mort et à l'emprisonnement, pourtant il n'est étrangement jamais fait mention du même phénomène dans le monde arabophone.

Goytisolo arriva à Tanger au début des « années de plomb », une terrible période de tentatives de coup d'État et de violence étatique contre les dissidents, lors de laquelle Hassan II emprisonnait les gauchistes et enterrait les opposants et leurs enfants dans la tristement célèbre prison souterraine de Tazmamart. Pourtant, pour Goytisolo, jusqu'à sa mort, le Maroc sera toujours été représenté comme un pays hybride, diversifié, sexuellement tolérant, juxtaposé à une Espagne paroissiale et historiquement coincée. Claudia Schaeffer-Rodriguez a observé il y a des décennies que pour les personnages littéraires de Goytisolo, les Arabes ne semblent jamais habiter une « réalité sociale ». Ils servaient simplement de repoussoir, représentaient « l'image de l'autre » sur laquelle un personnage (comme Alvaro Mendiola) peut projeter sa rage contre l'Espagne; et la division Orient / Occident est ainsi maintenue pour que les personnages « puissent sauter de l'autre côté » quand cela leur convient[39]. Cela semble être une description appropriée de Goytisolo lui-même. Comme son idole Cervantes, il a loué l'Orient pour sa diversité et son côté polyglotte, une image inversée de l'Occident moderne où les États-nations ont extirpé des minorités de leurs milieux et imposé une langue et une identité dominantes. Pourtant, Goytisolo a vécu et voyagé dans un monde arabe en proie à un violent processus de guerre et de formation étatique, avec des régimes sévissant régulièrement contre les minorités et imposant l'arabe à des populations non arabophones, au nom du nationalisme. Alors même que l'État marocain tue les dissidents, opprime les mouvements amazighs, criminalise l'homosexualité (la loi anti-gay étant généralement appliquée aux Marocains, rarement aux étrangers), la brutalité de la formation de l'État n’apparaît que rarement dans ses écrits, où il n’a cesse de dépeindre de manière idéaliste l’Orient comme supérieur à l'Occident. Il n'est pas clair si Goytisolo généralisait simplement à partir de son statut privilégié d'écrivain européen établi à Marrakech et approuvé par le régime, ou si son idée de l'Espagne était vraisemblablement coincée dans les moments d'exclusion de la reine Isabelle-qua-Franco, tout comme son idée de l'Afrique restait ancrée au XVe siècle (saluée par Cervantes), ainsi que l’était peut-être la mythique Tanger de 1950 (quand les étrangers jouissaient de droits extra-territoriaux).

Dans tous les cas, Cuba et l'Algérie ont détourné dans les années 1970 leur attention de la libération du nord du Maroc pour soutenir le mouvement Polisario au Sahara Occidental, et ce conflit deviendra en quelque sorte le talon d'Achille de Goytisolo, compromettant sa relation avec les Marocains, Espagnols et Latino-américains de gauche. En novembre 1975, alors que Franco était en train de mourir, le roi Hassan II lança la Marche Verte en envoyant 350’000 Marocains et 20’000 soldats pour revendiquer la province du Sahara espagnol. Craignant une nouvelle guerre coloniale qui pourrait déstabiliser le régime de Madrid, l'Espagne se retire à la hâte, cédant la province au Maroc et à la Mauritanie. La guerre éclata entre le Maroc et le Front sahraoui du Polisario, acquérant une dimension internationale alors que les Etats occidentaux et leurs alliés soutenaient la position marocaine, et que les Etats non-alignés - dirigés par l'Algérie, soutenait l'autodétermination sahraouie. Le conflit du Sahara occidental, produit du colonialisme franquiste, deviendra un gourdin politique entre la gauche et la droite espagnoles. En mai 1978, Goytisolo publia une série d'articles dans El Pais s'identifiant clairement à la position marocaine: il excoriait la solidarité de la gauche espagnole avec « l'Algérie progressiste », écrivant que l'opinion publique espagnole subissait les préjugés coloniaux anti-marocains, relevant les « droits historiques » du Maroc et soulignant l'hypocrisie des « manœuvres hégémoniques » de l'Algérie qui souhaiterait ironiquement l'autodétermination des Sahraouis au Sahara Occidental mais non celle de la population sahraouie au sein de ses frontières[40]. Ces colonnes, reproduites dans la publication marocaine al-'Alam en 1979, ont fait de l'Espagnol une star dans les cercles nationalistes marocains, et ont lancé des initiatives e traduction de son travail. Il s’attira toutefois la colère de la gauche espagnole. Un spécialiste des relations internationales le nomma le prétendu Don Julian, qui n'ose pas dire la vérité de peur de perdre sa belle « perche » à Tanger[41]. Le politicien socialiste Pedro Costa Morata dénonça l'humanitarisme « sélectif » de Goytisolo ainsi que son silence sur la répression opérée sous le roi Hassan II. Il releva la réticence de Goytisolo à signer des manifestes à l'appui des prisonniers politiques marocains, déclarant qu'une « position anti-répression pourrait liquider la plaisante expérience marocaine de l'écrivain »[42]. Au début des années 1990, Goytisolo commencera à critiquer les régimes en Irak, Syrie, Arabie Saoudite, Tunisie et en Algérie (et en 2009, il refusera le prix littéraire de Kadhafi), mais le Maroc figurera toujours plus dans sa fiction que dans ses écrits journalistiques.

« Retour à la maison »

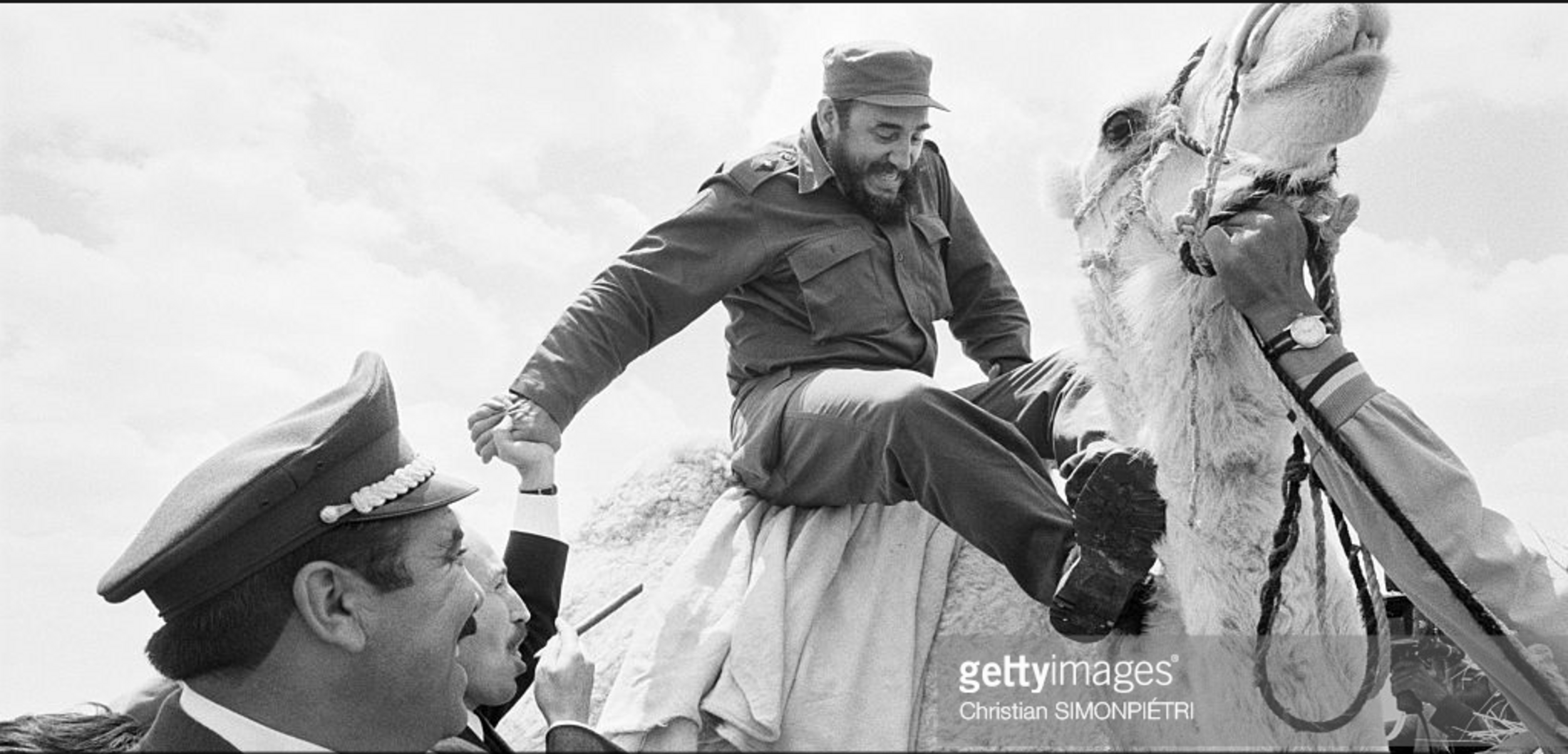

Le 5 juin 2017, Juan Goytisolo est enterré dans le cimetière espagnol de Larache au nord du Maroc, sa tombe surplombant l'océan Atlantique, juste à côté de celle de Jean Genet. Des responsables espagnols et marocains, ainsi que des écrivains et des artistes locaux, ont rendu hommage à l'auteur espagnol en lisant des extraits de son travail. Les médias marocains ont célébré le romancier qui avait montré au monde que « l'esprit d'al-Andalus » était bien vivant au Maroc, et qui avait mobilisé des intellectuels de renom – comme Carlos Fuentes – dans sa campagne (couronnée de succès) pour intégrer la Jamaa El Fna au patrimoine mondial de l’UNESCO[43]. Ironie du sort, Goytisolo est décédé lors d'une période de manifestations au Maroc qui a débuté dans la région du Rif et s'est étendu jusqu’au sud, et où il était question de « trahison des intellectuels ». Alors que le régime sévissait, arrêtant en masse les blogueurs, les artistes et les jeunes militants, les journalistes se demandaient lequel des célèbres intellectuels établis au Maroc soutiendrait le mouvement hirak ; le moment était venu de dresser le bilan de la carrière de Goytisolo[44]. Ses défenseurs affirment que même s'il n’avait pas défendu le groupe marxiste-léniniste Ila al-Amam et d'autres groupes similaires écrasés dans les années 1970, il avait tout de même signé une lettre – aux côté d’autres intellectuels espagnols – suite à la grève et à la répression de 1981 à Casablanca rapportées dans El Pais, et qu'en 2015, il avait également signé une lettre en défense d'Ali Lmrabet, le journaliste marocain exilé en Espagne. À l’opposé, les détracteurs de Goytisolo soulignent que, manifestes mis à part, si le romancier avait dénoncé dans une série d’éditoriaux la « mafia politico-financière » gouvernant l'Algérie au plus fort de la guerre civile de ce pays[45] et condamnée la police secrète « omniprésent » de Ben Ali la en Tunisie[46], rarement il se risquait à critiquer les autorités marocaines. De plus, son silence tout au long de 2011, alors que les protestations secouaient le royaume, et son échec à soutenir le mouvement du 20 février cette année-là, ont également été jugés « délibérés »[47]. Dans la même veine, en août 2013, les militants furent stupéfaits lorsque Goytisolo n’afficha pas son soutien à un mouvement de protestation contre la grâce royale accordé à un pédophile espagnol notoire qui avait à peine purgé deux ans sur les trente ans requis de sa peine d’emprisonnement. Ces dernières années, le tourisme sexuel et la prostitution infantile sont devenus d'énormes problèmes politiques au Maroc, et le silence de Goytisolo à ce sujet était ahurissant.

Agrandissement : Illustration 4

Fin mars 2015, quelques semaines avant de se rendre en Espagne pour accepter le prix Miguel de Cervantes pour l'ensemble de sa carrière et contribution à la littérature espagnole, Goytisolo retourna à Tanger pour prendre la parole au sein de la bibliothèque publique espagnole, qui en 2007, fut baptisé à son nom. Devant un auditoire d'étudiants et de dignitaires, il s'excusa de parler un dialecte darija plus marrakshi que tanjawi, expliqua comment la médina de Tanger l'avait ravi au début des années 1960, puis se lança dans l'un de ses sujets favoris: les mots et proverbes espagnols qui avaient fait leur chemin via Tanger en arabe marocain, et les proverbes marocains qui au cours des siècles avaient trouvé leur chemin vers l'espagnol. Au cours de la séance de questions-réponses, un étudiant demanda pourquoi ses œuvres de fiction n'étaient pas mieux connues au Maroc. L'Espagnol répondit que son style d'écriture – expérimental, composé de collage et de monologues intérieurs – était très difficile à traduire en arabe[48]. Une réponse plus précise aurait été que la fiction de Goytisolo avait tout simplement mal vieilli. Des scènes telles que celle d'un « esclave domestique nubien » s'emparant d'un petit garçon espagnol ou des scènes prônant Tanger comme une ville de traîtres à une époque où la police arrêtait des activistes dans le nord et les accusait d'être des « traîtres » (khawana) et les « enfants de l'Espagne » n’auraient pas été perçues d’un bon œil par les lecteurs. De plus, ses représentations de l'Espagne comme bornée et ignare, et du Maroc comme tolérant et multiculturel, alors même que le régime marocain a réprimé pendant des décennies la liberté de réunion, de religion et d'expression et restreint les droits des femmes, des minorités et des homosexuels, se retrouvent en vive contradiction avec la réalité politique. Quelques mois auparavant, lors d'un discours au festival Gutun Zuria de Bilbao, la plus grande foire du livre au Pays basque espagnol (une région affichant une sympathie historique pour le Sahara occidental et le Rif), un lecteur demanda à Goytisolo comment il pouvait vivre depuis si longtemps dans un pays où il n'y avait pas de liberté. Le romancier a répondu: « Les gens m'ont reproché et sans cesse demandé « Comment pouvez-vous vivre dans un pays sans droits humains? » Ce quoi je rétorque que les seuls pays où les droits de l'homme sont pleinement respectés sont la Finlande et l'Islande - et que je n’éprouve pas le moindre désir de vivre dans ces pays-là »[49]. Puis questionné sur le Sahara occidental, il répondit: « C'est une situation très difficile », et plaça le fardeau sur le voisin du Maroc: « L'Algérie est dirigée par une junte militaire qui a besoin d'un ennemi stratégique pour justifier de lourdes dépenses militaires. Les Algériens n'ont aucun intérêt à réduire les tensions. » Interrogé à nouveau sur l'absence de liberté au Maroc, il déclara enfin : « Un écrivain choisit d'écrire dans un pays qui offre des possibilités créatives ».

Pourquoi cet amoureux de la liberté n'a-t-il donc pas élevé la voix pour la liberté de sa patrie d'adoption? Il est difficile d'éviter la conclusion que, tout comme les autres intellectuels célèbres qui affichent leur amour pour le Maroc et y séjournent pour de longues périodes, à l’image de Bernard-Henri Lévi, Dominique Strauss Kahn et Tariq Ramadan – tous partisans de la liberté, quoique leurs positions idéologiques diffèrent largement – Goytisolo aurait conclu un marché avec le régime marocain. Tant qu'il qualifierait le makhzen de « tolérant », ils le considéreraient comme « modéré ». Le régime marocain a une capacité inégalée de coopter des brandons intellectuels, de part un savant mélange d'intimidation et de traitement somptueux (villas, tajines, chauffeurs), et d’accueillir ainsi des écrivains admirés dans le monde entier, mais discrètement méprisés dans le royaume. Au début des années 1990, Goytisolo a fait - sciemment ou non - partie d'une coalition d'acteurs (nationaux et internationaux) qui ont décrit le Maroc comme tolérant, « tourné vers l'avenir », « un régal pour les sens », un modèle de réforme. L'écrivain qui bâtit sa réputation en s'attaquant au mythe de l'Espagne fasciste était en train de lisser l'image d'un autre régime autoritaire. Il trouva la liberté à Tanger - et plus généralement au Maroc - mais garda le silence sur notre manque de liberté (à nous Marocains) pour ne pas mettre en péril la sienne. Il est difficile d'ébranler l'impression que la liberté et l'éminence de Goytisolo reposaient sur notre privation de droits.

Ces dernières années, les itinérances de cafés de Goytisolo à Tanger étaient devenues assez conservatrices. Évitant les endroits où fumer le hasch dans la médina et sur les falaises, il se cantonna aux salons de thé du centre-ville de Tanger – Hôtel Chellah, Madame Porte, El Dorado et Maravillosa. La dernière fois que j'ai vu Si Juan, c'était en août 2015. Je me tenais à l'extérieur de Madame Porte, profitant du Wi-Fi gratuit, quand je sentis un homme plus âgé marcher dans ma direction. « Se me olvido decirte » dit-il, « j'ai oublié de te le dire ». Je l'avais vu quelques jours plus tôt au café Chellah. « Tu devrais regarder l'épisode que j'ai fait sur la musique rai. J'ai rencontré Cheikha Rmitti » sourit-il. Je lui ai dit que j'avais regardé l'épisode sur VHS à Washington Heights, à New York près de 20 ans auparavant. Il a été magnifiquement réalisé, en particulier les liens entre la salsa portoricaine et l'identité nuyoricaine, et le raï comme expression de l'identité franco-maghrébine (Beur). Il hocha la tête, se retourna et s'éloigna. Je l'ai regardé traverser Calle Quevedo et disparaître en bas de la colline vers Cinema Goya. Il avait passé sa vie à essayer de réduire « l'arbre » de la littérature espagnole, comme il l'appelait, mais avait fini par en devenir une branche vitale. Il avait si désespérément cherché à perdre son identité espagnole et à devenir l'un d'entre nous. Il y est presque parvenu.

Version originale anglaise disponible sur le lien suivant: Juan Goytisolo: Tangier, Havana and the Treasonous Intellectual

[1] Juan Goytisolo, The Memoirs of Juan Goytisolo: Forbidden Territory and Realms of Strife (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1990), p. 88

[2] Yasin ‘Adnan, “Juan Goytisolo, ‘al-Isbani ‘ala al-Madad,’ Asbaha Katiban Maghribiyyan,” (Juan Goytisolo, ‘The Reluctant Spaniard,’ Becomes a Moroccan Writer), al-Hayat, January 3, 2003.

[3] Fernanada Ebersadt, “The Anti-Orientalist,” New York Times Magazine, April 16, 2006.

[4] Juan Goytisolo, Forbidden Territory: The Memoirs of Juan Goytisolo, 1931-1956 (San Francisco: North Point Press, 1989), p. 9.

[5] Juan Goytisolo, Marks of Identity (New York: Grove Press, 1969), p. 5.

[6] Robert Aldrich, “A Poet’s Politics: Jean Sénac Writings During the Algerian War” in Hafid Gafaiti, ed., Transnational Spaces and Identities in the Francophone World (Lincoln: University of Nebraska Press, 2009), p. 181.

[7] LeRoi Jones (Amiri Baraka), Home: Social Essays (New York: Akashic Books, 2009), p. 33.

[8] Joachim Joesten, The Red Hand: The Sinister Account of the Terrorist Arm of the French Right-Wing 'Ultras' in Algeria and on the Continent (London: Abelard-Schuman, 1962).

[9] Lawdom Vaidon, Tangier: A Different Way (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1977), p. 327.

[10] Rafael Rojas, Fighting Over Fidel: The New York Intellectuals and the Cuban Revolution (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016), p. 196.

[11] Abdallah Schleifer, “JFK’s assassination, Fidel Castro and I,” Al Arabiyya, November 26, 2013.

[12] Interview avec Abdallah Schleifer 28 juillet 2017; l’écrivain H.P. Albarelli Jr mentionne un télégramme du Département d'État faisant référence à la présence de Schulman à Tanger où il aurait « colporté la propagande pro-communiste ». Voir H. P. Albarelli, Jr., A Secret Order: Investigating the High Strangeness and Synchronicity in the JFK Assassination (Walterville, Ore.: Trine Day, 2013)

[13] Interview avec Juan Goytisolo, 16 février 2002.

[14] Ricardo Ibarra, “Juan Goytisolo, ganador del premio Juan Rulfo,” La gaceta de la Universidad de Guadalajara, (July 30 2004) p.23

[15] Juan Goytisolo, En los reinos de taifa (Barcelona: Seix Barral, 1986)

[16] Moha Ennaji, Multilingualism, Cultural Identity and Education in Morocco (New York: Springer, 2005), p. 69

[17] Mauricio Becerra, “Goytisolo, la guerra y la memoria” El Tiempo (May 4, 1997)

[18] Juan Goytisolo, Saracen Chronicles: A Selection of Literary Essays (London: Quartet, 1992), p. 9

[19] Marie Ellen Enright, “Bridging the Straits of Gibraltar: Nationalism, Myth and Gender in Contemporary Peninsular and Maghrebi Literatures,” Ph.D. dissertation, UCLA, 2011

[20] Juan Goytisolo, Saracen Chronicles: A Selection of Literary Essays (London: Quartet Books, 1992)

[21] Avec son monologue intérieur, son style effet de collage, et le fait que ses livres ont été publiés au Mexique et en Argentine, Goytisolo est souvent considéré comme le seul écrivain espagnol à faire partie du «boom» latino-américain.

[22] Carmen Sotomayor, Una lectura orientalista de Juan Goytisolo (Madrid: Fundamentos, 1990)

[23] Saracen Chronicles, p. 215

[24] “Esta es mi tierra: Paisaje después de la batalla, por Juan Goytisolo” October 23, 2005. Aired on TVE2: http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-paisaje-despues-batalla-juan-goytisolo/685046/

[25] Jean Genet, Journal du voleur (Paris: Gallimard 1949) p.76, 83.

[26] Juan Goytisolo, Juan the Landless (London: Serpent's Tail, 1990), p. 118

[27] Juan Goytisolo, “Tánger, Burroughs y la ‘beat generation,’” El Pais, July 5, 2014.

[28] Juan Goytisolo, Count Julian (London: Serpent’s Tail, 1989) p. 173

[29] Saracen Chronicles, pp. 97-98.

[30] Makbara (Champagne, IL: Dalkey Archive Press, 2008), p. 242

[31] Realms of Strife, p. 349.

[32] See Marie Ellen Enright’s discussion (pp. 21-26) of this passage from Realms of Strife.

[33] Published by Toubkal in Morocco

[34] Au milieu des années 1980, Kadhim Jihad a commencé à traduire les récits de voyages et essais politiques de Goytisolo: Yawmiyat Falastiniya (Palestinians Diaries), Muqarabat al Gaudi il Capadocia (Aproximaciones a Gaudi en Capadocia) et Fi al Istishraq al-Isbani (Saracen Chronicles). Talaat Shaheen traduisit plus tard Daftar Sarajevo (Sarajevo Notebook), Jazair Fi Mahab Al Rih (Algeria in the Wind), La Harb wa la salam (No War, No Peace) - sur la Palestine après les accords d'Oslo - et Mashahid harb al Shishan wa khalfiyatiha. (Scenes from the Chechnya War and Its Background). En termes de littérature, quelques extraits et nouvelles ont été traduits dans des magazines littéraires, mais le premier roman traduit dans sa totalité fut Arbainat (La Cuarentena 1991, The Quarantine, 1994) par l’intellectuel marocain, Ibrahim Khatib, suivi en 2013 par Mashahid Ma Ba'ada al-Ma'araka (Paisajes después de la batalla, 1982, Landscapes after the Battle, 1982). La traduction la plus récente est issue de la collection de nouvelles Goytisolo Para vivir aquí (Li Na'ish Huna: majmu'a qisasiya) (Tanger: Editions Slaiki Frères, 2014), traduit par Mezouar El Idrissi.

[35] José Martí, “Espana en Melilla,” in Cuba: Letras, vol. 2 (Havana: Edicion Tropico, 1938), p. 201; "José Martí y el despertar del mundo árabe", Historia 16, 269 (Septiembre 1998), pp. 116-124.

[36] Ignacio Ramonet, Fidel Castro: Biografía a dos voces (Madrid: Debate 2006).

[37] “Guevara face au génie tactique d’Abdelkrim El Khattabi,” Libération Maroc, February 7, 2009; Mevilyar Er, “Abd-el-Krim al-Khattabi: The Unknown Mentor of Che Guevara,” Terrorism and Political Violence, 1/29 (2017), pp.137-159. Cette source dit des guérillos: “Sobrevolando el Rif en avión, me asomé por la ventanilla. La región es una zona ideal para las guerrillas.” http://alhucemas.info/index.php/Encuentro-entre-Che-Guevara-y-Abdelkarim-El-Khattabi.html

[38] Forbidden Territory, p. 317.

[39] Claudia Schaeffer-Rodriguez, Juan Goytisolo, del “Realismo Critic” a la Utopia (Madrid: Porrua Turanzas, 1984), p. 58.

[40] Juan Goytisolo, “El Sahara, dos años después,” El Pais, May 18, 1978

[41] Emilio Menéndez del Valle, Triunfo, January 23, 1971.

[42] Pedro Costa Morata, “Reivindicación de la causa saharaui,” El País, August 29, 1978; “El gran Marruecos, un sueño nacional-fascista” El País, August 30, 1978; “La fobia anti-argelina,” El País, August 31, 1978; “Las izquierdas paralelas,” El País, September 1, 1978.

[43] Yahya Bin Walid, “Juan Goytisolo wa al tarkah al thaqila lil istishraq al Isbani,” (“Juan Goytisolo and the Heavy Legacy of Spanish Orientalism”) al-‘Arabi, June 11, 2017

[44] Ali Lmrabet, “Mouvement du Rif: La Trahison des Clercs,” Middle East Eye, June 12, 2017

[45] “Argelia en el vendaval,” El País, March 31, 1994.

[46] “El Maghreb a vuelo de pajaro,” El País, January 18, 2000.

[47] Bernabé López García, “Juan Goytisolo y Marruecos,” Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 22 (June 2017), pp. 187-201

[48] Goytisolo avait déjà donné ce type d’arguments auparavant.Voir Ahmed Berremdane, “Reflexiones sobre los textos de Juan Goytisolo, traducidos en la prensa árabe y marroquí en particular”, in Fernando de Ágreda, La traducción y la crítica literaria: actas de las Jornadas de Hispanismo árabe, Madrid mayo 24-27, 1988 (Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1990), pp. 235-238.

[49] “En conversación: Juan Goytisolo con Iñaki Esteban:” https://www.youtube.com/watch?v=Y2lTVHbtgd8.