J’ai remarqué à quel point, à chaque fois qu’on petit-déjeune ensemble, je suis éprise d’une vague d’appréhension quant aux fruits coupés que nous partageons dans une assiette commune. Tu manges les aliments les uns après les autres dans un ordre déterminé, afin de rendre l’analyse et le travail faciles à ton système digestif, quand je grappille un peu partout du début à la fin du repas. Encouragé par la faim naturelle et impérissable, tu goûtes des morceaux, vif et enthousiaste, ce qui fait mijoter chez moi de l’anxiété, pour ne pas dire de l’angoisse.

Je crois bien connaître l'origine de cette peur qui m’envahit ; peur de manquer, de ne pas pouvoir me sustenter, alors que la question ne se pose même pas. Je ne suis pas dans une condition de pauvreté telle. Je peux subvenir à mes besoins journaliers. Ma peur est celle de ne pas pouvoir suffisamment manger d’ici le repas suivant (l'heure de souper) et ainsi risquer de ressentir la nécessité de m’alimenter durant la journée.

La faim est une peur immense, pourtant signe d'un corps qui parle et sait se faire entendre. Ma peur est aussi celle de ne pas parvenir à protéger ma part des quartiers de fruits, selon une telle liberté de pioche.

Ces réflexes émotionnels assez honteux me déboussolent et m’indignent, mais derrière ces manières végètent des brisures de tribulations passées.

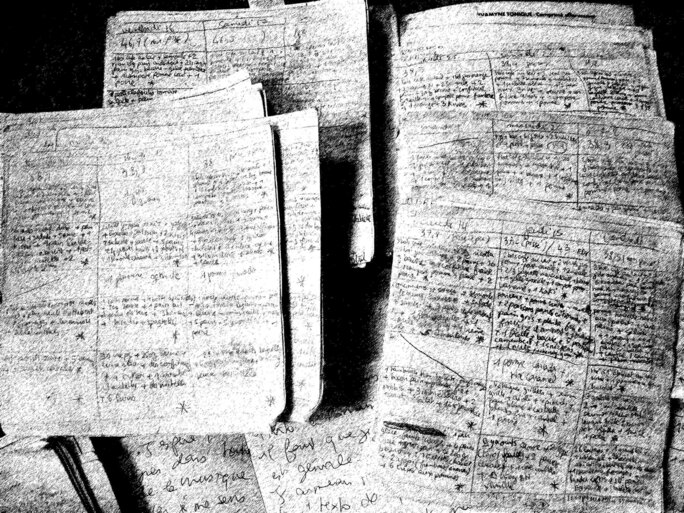

Agrandissement : Illustration 1

Il y a une vingtaine d’années, j’ai été hospitalisée à plusieurs reprises au sein de l’unité des addictions d'un hôpital à Nantes, service psychiatrique accueillant essentiellement des personnes concernées par des troubles du comportement alimentaire. Nous étions majoritairement des femmes souffrant d’anorexie et de boulimie vomitive. La plupart d'entre nous, d’apparence intimement mince, entretenait une relation conflictuelle et bien souvent extrêmement complexe à la nourriture, laquelle entrait et sortait de nos bouches comme d’un bar-tabac de centre-ville. Nous cumulions divers problèmes de santé et histoires de vie blessées, pédalant dans le pétrin d’une indisposition compétitive et victimaire. Embryonnées à un contrat de soin personnalisé comportant, entre autres, des objectifs pondéraux, de diversification alimentaire, de normalisation biologique, d’avancement dans les relations socioprofessionnelles et affectives, nous étions tenues de co-signer, de respecter les gloses de ce pacte médical et d’en atteindre les objectifs pour pouvoir retourner à nos vies.

Je me souviens en particulier du moment singulier que constituait le petit-déjeuner ; premier repas de la journée, il nous arrivait dressé sur un chariot roulant à deux étages dans la salle commune où nous étions censées manger assises en face à face à des tables prévues pour accueillir quatre personnes. Ce premier contact de la journée avec l’alimentation solide se déroulait en présence du personnel soignant – ici aussi, majoritairement des femmes1 et infirmières recouvertes d’une blouse blanche –, équipe qui nous observait et ne partageait qu’à de rares occasions le temps du repas, assise à nos côtés.

Je me souviens l’angoisse immense qui signait, à la fois le démarrage de la journée, mais également cette introduction au moment de nous nourrir, après qu’on nous eût pris nos constantes, qu’on nous eût délivré nos traitements médicamenteux du matin, après une série de rituels obligatoires tels qu’uriner pour être soumises en sous-vêtements – la vessie vide – à la pesée, tantôt programmée, tantôt surprise. Nous nous devions d’arriver à l’heure, si tant est que nous ayons l’espoir de pouvoir choisir les ingrédients qui composeraient notre petit-déjeuner.

Figurait en effet sur le chariot roulant un panel de denrées visant à combler un généreux tiers de nos apports journaliers et dont je peux, de mémoire, dresser la liste : une corbeille de « fruits de saison », de type orange, kiwi, banane, poire (la pomme étant bannie car considérée comme le fruit pathologiquement rassasié à l’anorexique), un ou deux fromages blancs, des yaourts natures et aromatisés (fraise, framboise, citron, pêche, abricot, vanille, banane), une semoule au lait au caramel, des biscottes nature par sachets de deux, des petits pains ovales individuels nature d’environ cinquante-cinq grammes (des pains spéciaux les jours fériés et plus rarement des croissants certains dimanches), des céréales du petit-déjeuner (corn-flakes, Chocapic) ramollies par leur conservation des mois durant dans des bocaux cylindriques en verre transparent, des petites plaquettes de dix grammes de beurre (à mon souvenir, du beurre demi-sel ou, si doux, il était alors possible pour les plus bretonnes d’entre nous d’obtenir une dosette de sel), des micro-barquettes de miel et de confiture aromatisée (fraise, abricot, orange, myrtille, groseille, coing, pêche, prune), des compotes de pomme sous opercule métallique ou plastifié (avec ou sans sucres ajoutés, selon les arrivages), des barquettes miniatures de pâte à tartiner avec des illustrations manga (rarement), un thermos de café dilué à l’eau et à la chicorée, une seconde remplie d’eau bouillie, une brique d’un litre de lait demi-écrémé de vache en carton fendue, un petit pot en inox de ce lait chauffé avec la peau, des dosettes de sucre raffiné, des sachets de thé, d’infusion et de cacao bas de gamme alignés dans des tupperwares rectangulaires en plastique, et c’est à peu près tout. Ce qu’il est important de comprendre, c’est que chacun des ingrédients ci-dessus figurait en quantité restreinte, parfois en portion unique. Il faut donc se figurer la scène épique et très embarrassante qui suit.

Il est quelques 8 h 15 du matin – avec de fréquents et conséquents retards intensifiant l'anxiété collective –, un essaim d’une douzaine de femmes provenant d’horizons et de parcours variés et respectivement âgées de 17 à 60 ans, guette, pétri d’impatience, l’inauguration du buffet matinal, sous le regard superviseur de l’équipe soignante. L’évident trait d’union entre ces femmes est sans aucun doute un regard à la fois creusé et absent qui crie fatigue, l’habitation hantée de corps délabrés, fortement amaigris et égarés sous des pyjamas aux imprimés régressifs en matières ouateuses ; vêtements de nuit flottants qui laissaient deviner les lignes décourbées de silhouettes tantôt camouflées, tantôt exhibées, une peau poilue et des teints pâles, entourés d’une chevelure concise. Ces corps, si surprenants d’étroitesse, dont le maintien ne semble tenir qu’à travers des subterfuges, ces mêmes corps dans quelques secondes, bondiront comme des lionnes.

Face à ce troupeau dissocié de vies sur le fil se tient l’équipe soignante rationnée à la matinée, comptant deux à quatre infirmières et aides-soignantes, un duo d’agentes des services hospitaliers (ASH) qui gère le ménage des chambres et du service, les entrées et sorties du chariot-bouffe aux heures de graillon, la préparation des repas téléportés en cuisine, la plonge.

Les portes de la cuisine s’ouvrent sur l’une des deux femmes de ménage en poupe du chariot, qui fait rouler l’engin jusque dans la salle commune où nous allons prendre le repas ; à sa proue, une infirmière courageusement auto-désignée (ou nommément pliée à un planning d’infortune qui nous était inconnu) guide le bolide tout en l’escortant, au cas où surviendraient des assaillements impromptus.

Avides, toutes les filles attendent, pour certaines livides et déjà endolories par les traitements, les morceaux de nuit ou d’aube passés à boire de l’eau ou à se façonner des abdominaux. Le cortège des patientes s’aligne en une rangée daltonienne de maigrichonnes enfoncées dans leurs chaussons à pompons fourrés, un plaid polaire ensevelissant deux épaules poinçonnées comme des os, un gargouillement de ventre formellement plat ou arrondi de litres de flotte, des pans d’œdèmes ou de bouffissures carentielles, les poignées minces comme des poireaux ; prêtes à s’arracher la table roulante.

Le chariot s’amène menaçant ; ses roues n’ont pas encore été figées sous des freins que la douzaine de patientes accourt, au risque d’entrer en collision avec l’ASH, la consœur ou l’infirmière. Le cortège chiche des résidentes requines se jette sur les aliments, disons que les plus olympiennes du peloton, les plus enragées et vigoureuses devancent leurs semblables avec fougue, repèrent en quelques secondes et chipent les plus précieuses et rares des denrées à la vitesse de la lumière.

La propension vautouresse doublée de la rapidité décisionnelle résultent de calculs individuels insondables, épousant un raisonnement intimement scrupuleux et autolâtre (quand bien même chaque organisme en présence est injurié), mixant les leçons d’éducation thérapeutique à la nutrition, aux affres de l’inédie. Des bouches qui s’entrouvrent selon un régime biscornu suspendu à la balance des résultantes et des contre-coups de l’ingestion d’un aliment – pressentie comme opportune – avec ressentiment, comme avant-goût d’une farandole d’avalées abusives. Selon les stratégies à l’œuvre – volonté de nier les courbes, certains goûts, désir imminent de décamper, sourde oreille à l’appétit, dessein d’élimination de corps étrangers par voie haute ou basse –, les choix peuvent moduler, mais rarement s’accordent.

En tant que personne à l’époque effacée et sans assurance, peu loquace voire passive, désintéressée, transgressive et en rébellion permanente contre la charte de « bonne conduite » en vigueur lors de mes séjours hospitaliers, je peinais à m’adjoindre au bataillon. Ici se trouvait déchiqueté et transformé en bizutage vortex mon repas préféré de la journée, et ma crainte des autres femmes prospérait.

Traverser le champ de bataille en retraite pour ne se servir qu’après la valse infirme conduirait au risque certain de récolter la marmelade d’orange pour seule étalade, à la probabilité qu’il ne reste plus aucun fruit, ni yaourt nature, faute de rationnement des mets proportionnel au nombre de résidentes ; qu’il faille par défaut opter pour l’entremets à la banane et cette gelée d’agrumes amères.

Jamais je n’ai osé braver la vague camée des spectres pour attraper la semoule au lait saveur caramel en portion unique, disparue en cinq secondes avec le kiwi solo, combo rituel et privilégié d’une « habituée de la maison » ; je n’ai pas su négocier un petit pain complet contre deux redondantes tranches de biscotte. Pour autant, à chaque fois que cela m’a été possible, j’ai subtilisé et planqué dans les poches de mon pantalon de pyjama2 des miettes de repas que je n’aurais pas eu le temps d’ingérer à table – car on rationnait ici et la nourriture et le temps pour l’engloutir – en vue de déguster ces restes à l’abri des regards plus tard, en chambre, en fraude, voire en prédiction d’être vomis.

J’ai vu des femmes malades s’attaquer en frasques verbales, se cogner, s’envoyer des regards noirs, comploter à des vengeances, mutiques ou en pleurs, se manipuler les unes contre les autres, chercher à s’attirer la chouchouterie des soignant⋅es, rancunières, calculatrices, aigries et bouffées par l’obsession, le combat et le poids des enjeux que constituait l’obtention du dernier pot de coing.

Cette scène, au moins aussi violente qu’humiliante, se rejouait tous les matins pour toutes les femmes hospitalisées dans ce service, pour des durées de convalescence, qui pouvaient s’étendre de plusieurs semaines à plusieurs longs mois, voire, qui se comptaient en certains autres cas chroniques insolubles, en années. Il convient de s’imaginer aussi l’attitude du corps soignant, témoin journalier de ce festin de croisade.

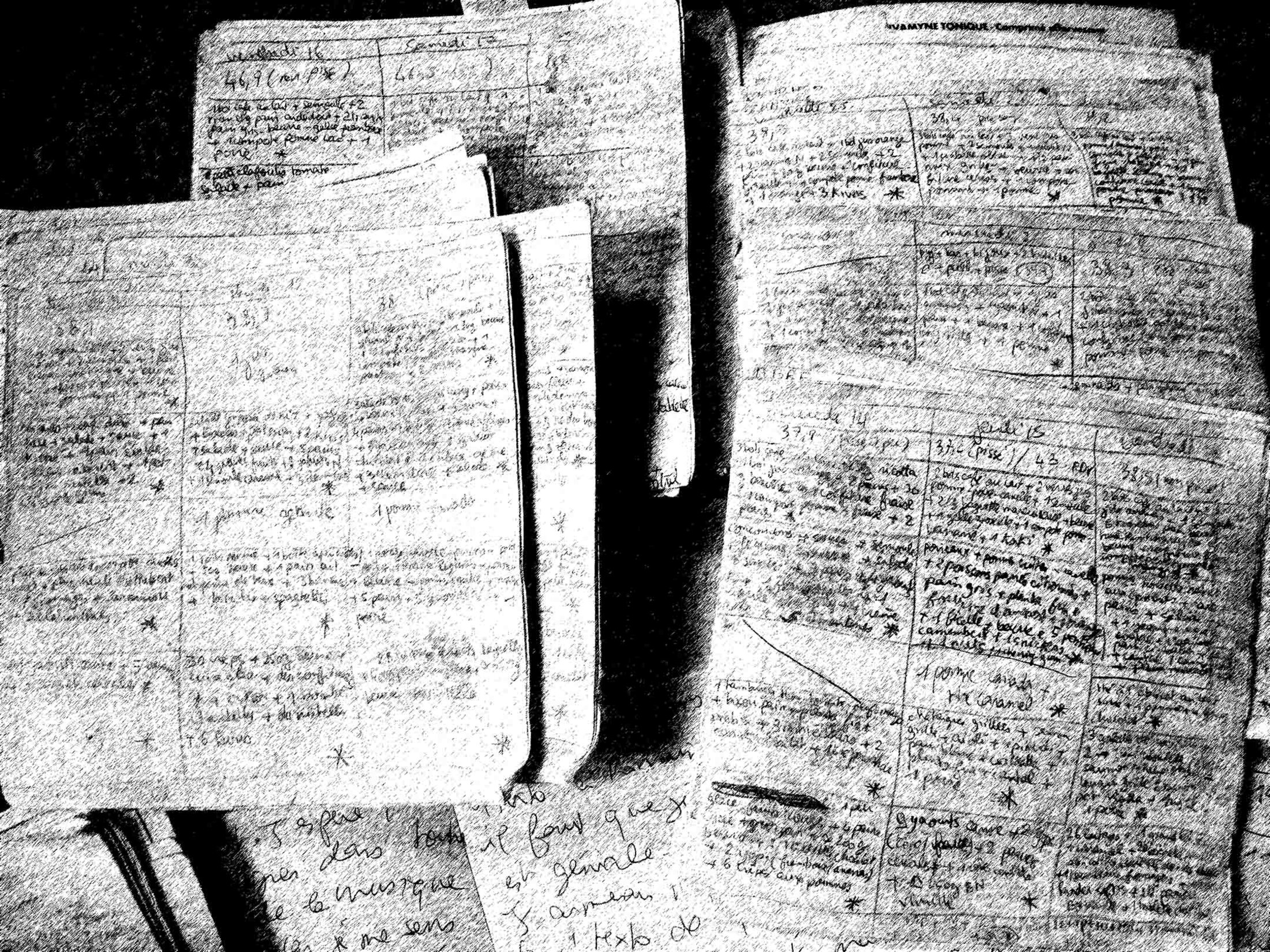

Agrandissement : Illustration 2

Les enjeux de la bouffe, nous les avions toutes bien ancrés dans les côtes et connaissions l’importance ultime des temps d’administration des victuailles sous contrôle médical. En songe à la distorsion de corps déjà trop grignotés, la compétition malsaine à la maigreur qui opérait chez certaines nous dressait les unes contre les autres, quand il aurait souvent mieux valu nous autoriser à manger en tête-à-tête avec nos sommiers, pour que nous puissions nous solidariser ailleurs que pour obtenir des bonus en barquettes plastiques. Davantage que du partage convivial se déroulait la cène d’un rationnement par ascendance, un brunch écourté sur le ring.

Le repas au lit pouvait avoir lieu ; il était toutefois réservé aux plus fines et affaiblies d’entre nous, jugées inaptes et faisant figure de « mauvais exemples », indécentes pour le collectif. Dans le cadre d’un « plan de soin », elles vivaient dans des conditions d’hospitalisation d’autant plus drastiques, maintenues au strict minimum d’activité et d’échange, renforçant par conséquent leur isolement, soit punitivement déplacées en retrait de la vie de l’unité psychiatrique, de la vie tout court.

Ces contrats de soin renouvelés – ou pseudo-conciliations thérapeutiques – dressaient une série d’objectifs personnalisés bimensuels à réaliser dans des temps impartis ; bon nombre d’entre nous se trouvaient ainsi astreintes à garantir des remontées pondérales significatives – objectif de surface – pour soi-disant mieux appréhender « tout le reste ».

Entre autres missions inhérentes à ces engagements administratifs réciproques (« tu peux être soignée ici si tu accomplis tes devoirs de bonne patiente »), était stipulé le pourcentage de plateau-repas que nous devions ingérer. Par exemple, pour un déjeuner, si je me situais au stade du « trois-quarts de plateau », je devais manger trois-quarts du repas qui m’était servi, soit trois-quarts de ma macédoine en entrée, puis découper et avaler trois-quarts d’un steak haché, dénombrer les trois-quarts d’une garniture de haricots verts, trancher et avaler trois-quarts du petit pain de table, et enfin la même portion du fromage et de la poire en dessert.

Je n’ai jamais jugé opportun – ni dans mon intérêt – de respecter cet étrange concept mathématique de fractionnement des aliments ; ai toujours mangé en quantités maximales ce que je pouvais ou aimais manger, délaissant notamment les « entrées » que je n’ai jamais comprises – mais raflant tout le reste en pensant fort à la sortie. Je ne comprenais pas non plus l’incitation au gaspillage inhérente au protocole, alors je m’efforçais de ne pas jouer le jeu, sous le regard accusateur ou ahuri des soignantes et patientes qui partageaient ma table.

Chacun de nos régimes individuels était minutieusement calibré, écrit, imposant ses paramètres de variétés, de quantités, d’ordre des plats défilant et leur durée correcte de mastication, le nombre de gorgées d’eau entre, sous sceau médical ; sous aucun prétexte n’étaient pris en compte d’éventuels régimes spéciaux ou potentielles intolérances alimentaires, et encore moins des restrictions par conviction éthique ou religieuse, immédiatement relégués aux vices de la maladie mentale.

***

Une épreuve alimentaire subsidiaire autrement faisandée se tenait mensuellement ; une forme de buffet à volonté intitulé – avec l’ironie du mauvais goût – « Repas fais ce qu’il te plaît ». Cet événement gustatif en roue libre impressionnait à tel point l’équipe soignante qu’il se voyait fréquemment annulé, souvent pour cause d’absence significative de personnel le jour J. Pour avoir malencontreusement pris l’habitude d’écouter clandestinement aux portes, cela ricanait gras lors des réunions de transmission suivant ces buffets de confrontation – à débordée variable – avec la nourriture. L’incitation à l’orgie faisait par avance – à sa simple évocation et à son approche – frémir certaines d’entre nous, se projetant à l’horizon de cet accès à la pléthore de chère.

Quand sonnait l’heure du banquet, chaque patiente se retrouvait livrée à elle-même dans une situation artificielle de retour à l’autonomie, devant faire ses preuves et gérer ses propensions dans l’espace en présence d’autre humains, les quantités de nourriture qu’elle allait ingérer dans un temps limité.

Un nombre infini de choix à faire nous traversait : « où je me pose, est-ce que je me pose, en compagnie de qui, de quoi, un livre, une série, une mélodie, à quelle distance de l’équipe, à quelle distance des denrées en libre-service, à quelle distance de la cuvette des toilettes, du carnet alimentaire, quels types d’aliments je sélectionne, quelle quantité de boisson je leur oppose, combien de passages au buffet avec mon plateau, quelle dignité revêtir dans l’excès, le regard porté des autres, quelle discrétion contrôlée et quel supplice dans la restriction, quelle gestion psychologique de ces scènes en plus de mon obscénité, en tant que spectatrice, participante, complice, victime, juge, sollicitant ou non l’aide d’une paire, d’une membre de la confrérie d’autorité qui, pendant ce temps, nous analyse sans en perdre une miette ? »

Certaines femmes craquaient sous nos yeux, se gavant de tout ce dont elles pouvaient se saisir et simultanément engloutir, sous le regard des soignantes, à ce moment-là briefées pour nous laisser interagir avec la nourriture et entre nous, au sein du dispositif analogue à un crash test : l’accès aux denrées, aux différents espaces du service, tout comme l’accès aux sanitaires, étaient libres.

Objectivement, un tel moment offert au gavage pouvait avoir un retentissement décisif sur notre poids, sur l’évolution de nos droits et libertés, et par voie de conséquence, sur notre date de sortie de l’hôpital. Les enjeux associés au fait de pouvoir ensevelir tous les pans de son plateau-repas de nourritures étaient donc cruciaux. Aussi les femmes les plus effacées ou celles – rares – qui seraient arrivées distraitement au « Repas fais ce qu’il te plaît » avec deux minutes de retard, se voyaient pénalisées, sinon restreintes dans leur volume et choix alimentaires, contribuant, dans leur course manquée, à une prolongation potentielle de leur convalescence psychiatrique pour avoir raté l’occasion mensuelle de s’empiffrer.

Le principe de sororité n’existe pas quand il s’agit de conditionner de la sorte la vie collective de femmes en grandes souffrances, de manière si dégradante et morbide.

À l’évidence, nous n’étions pas en mesure de dépasser un cadre de vie et une telle maltraitance pour nous soutenir et nous entraider, pour contrer un climat confiné de haine et un système institutionnalisé de contrôle qui construit et entretient des rivalités.

Quand, en d’autres lieux et contextes, nous aurions très certainement pu devenir des amies, des collègues, des compagnonnes d’infortune, une atmosphère paternaliste, clinique et voyeuriste se jouait dans l’entremêlement de prédation, d’obscène et d’hostile autour du trésor chéri, cette servilité qui unanimement nous massait et nous coalisait : la nourriture.

Infliger un tel climat à des femmes vulnérables, depuis le réveil d’une nuit passée dans une chambre qui n’est pas sienne – qui plus est, une cellule psychiatrique –, cela n’est pas du soin. De fait, la plupart d’entre ces personnes n’atterrissent pas en service d’addictologie de manière lucide, ni volontaire ou clairement consentie.

L’anorexie mentale, l'orthorexie, la boulimie vomitive, ainsi qu'un certains nombre d'autres troubles alimentaires plus ou moins caractérisés, se manifestent au cœur de rapports contrariés au consentement. L’absence de celui-ci régit le lien – ou la résistance au lien – à autrui. À partir de ces troubles s’instaurent de manière systémique des rapports de force avec l’institution censée les accueillir et les soigner, d’où des accompagnements psychiatriques inadaptés et d’une extrême violence.

Ce qui me peine encore davantage, est de n’avoir jamais assisté à une rébellion de la part de soignantes, à un témoignage de délicatesse, de désaccord, de dérangement, de colère, d’indignation.

***

Quand je prends mon petit-déjeuner avec toi, l’être qui m’est le plus proche, je mange avec ces restes.

Des restes de ces mises en scène de nos indigestions institutionnalisées dans l’indifférence.

Des restes incorporés d’épisodes traumatiques qui, impérissablement, affleureront à ma vie, à mes repas, à mes soins, à mes liens aux autres, à mes craintes du pouvoir exercé sur moi et sur mes paires.

La peur de manquer continue de m’habiter, comme celle de ne pouvoir exercer un choix et consommer à juste dose des nourritures, au risque du retentissement pondéral et ses contrecoups, qui, jamais depuis lors, ne m’ont laissée en paix.

Je prie (sans rondelle de gluten à faire fondre sous la langue) pour que les personnes concernées par de gravissimes problèmes de bouffe ne terminent pas parquées dans ces salles à manger de la honte.

1. J’accorderai au féminin la majorité et l’omniprésence humaine – pour une fois – pour simplifier l’architecture de mes phrases déjà chargées.

2. Au bout de quelques temps de ce manège dont personne n’était réellement dupe ou ignorante, les camarades de l’étage ont commencé à me surnommer « l’écureuil ».