Les questions de politique étrangère ont été source de grands débats et clivages à gauche tout au long du XXème siècle ; par exemple, entre pacifistes et partisans de l’union sacrée en 1914 ou pendant la guerre froide, entre atlantistes d’une part et prosoviétiques et tiers-mondistes d’autre part[1] et, plus récemment, entre mondialistes et souverainistes (avec une version penchant plutôt à gauche et une version penchant plutôt à droite) ou encore entre pro-européens et euro-critiques.

De nos jours, la politique étrangère reste ainsi un clivage – ou du moins est présentée et ressentie comme tel – entre les gauches.

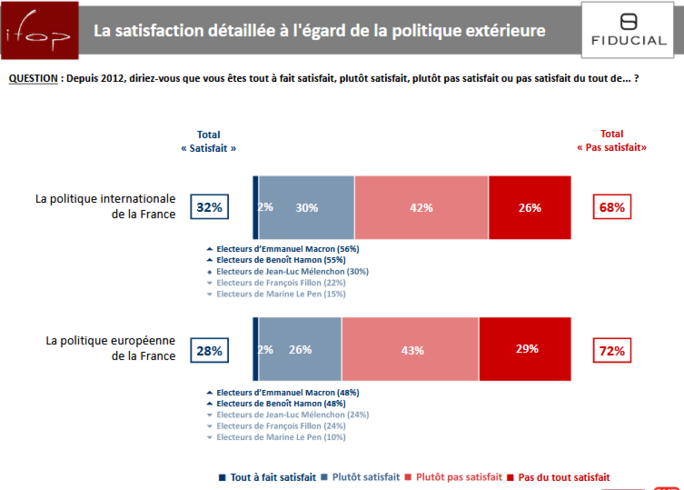

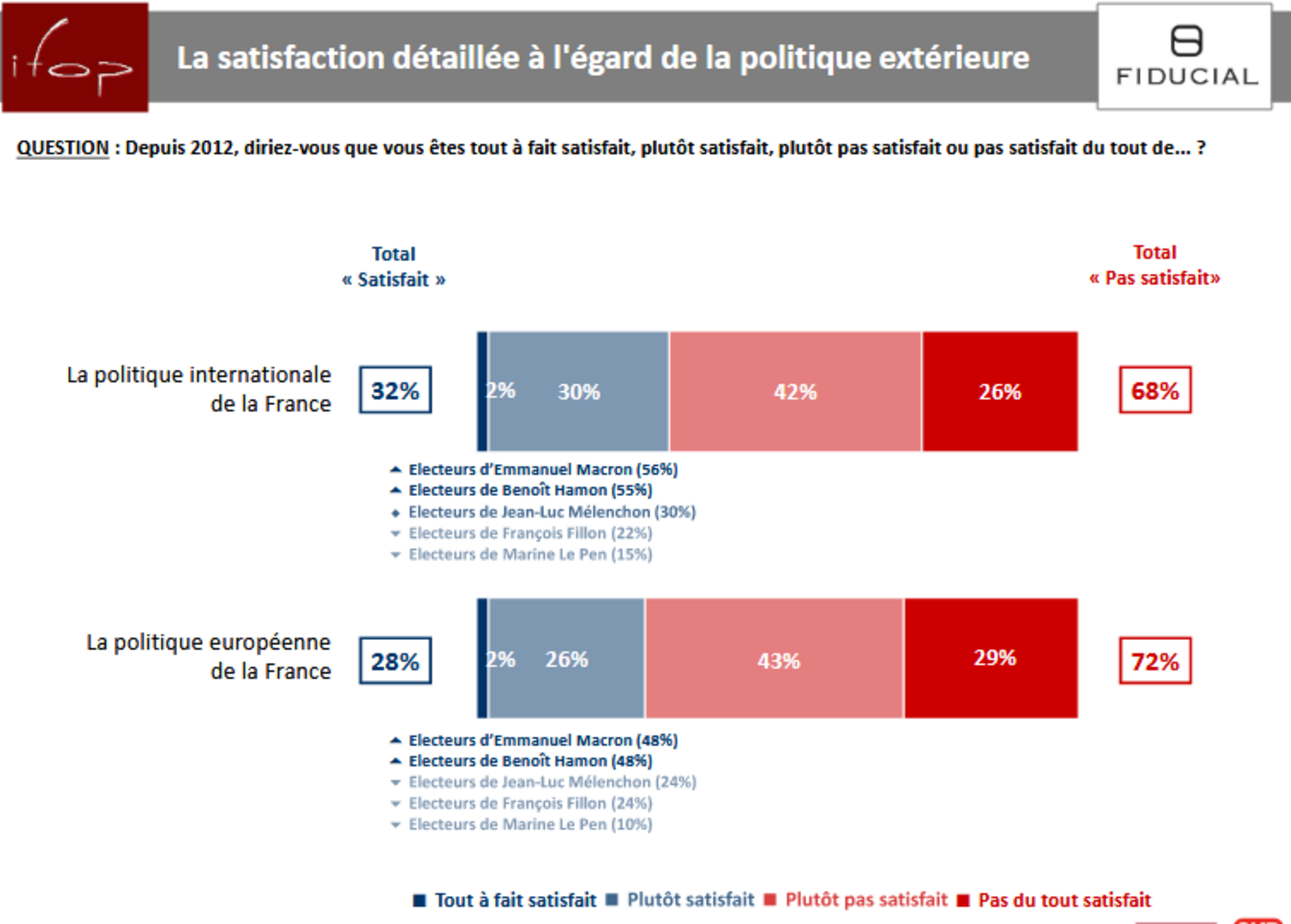

En 2017, un sondage IFOP/Fiducial pour Sud Radio et Public Sénat tendait à confirmer les dissensions entre l’électorat de B. Hamon et celui de Jean-Luc Mélenchon sur la politique étrangère :

- 55% des électeurs de B. Hamon se disaient satisfaits de la politique extérieure de la France soit le même chiffre que ceux d’E. Macron là où les électeurs de J-L Mélenchon étaient seulement 30% à partager ce sentiment ;

- idem vis-à-vis de la politique européenne de la France avec 48% de satisfaits parmi les électeurs de B. Hamon et d’E. Macron contre 24% de ceux de J-L Mélenchon.

Agrandissement : Illustration 2

On pourrait également citer les différences de points de vue sur des questions comme le rapport aux Etats-Unis, à la Chine, à la Russie, au Vénézuela, aux droits humains ou encore à l’interventionnisme militaire[2].

Celles et ceux qui insistent le plus sur ces différences irréconciliables prétendent à une certaine supériorité morale sur leurs camarades qui s'inscrivent dans une tradition tiers-mondiste et anti-impérialiste. Qu'en est-il ?

1/ Jadot, Hidalgo, Glucksmann ne sont pas en position de donner des leçons sur une politique étrangère de gauche tant leur vision des relations internationales est contraire à plusieurs héritages fondateurs de cette famille politique.

Les reproches qu’ils adressent à Jean-Luc Mélenchon, sur l’incompatibilité de sa vision des relations internationales avec les valeurs de la gauche, peuvent leur être retournés.

La vision des relations internationales des Insoumis serait empreinte de vieux réflexes anti-américains et faite de complaisances envers les dictatures.

En réalité, ce sont les positions atlantistes, interventionnistes et libérales du PS et d’EELV qui sont contraires aux valeurs de gauche et anachroniques.

Elles sont le fruit d’une histoire dont ces partis se répugneraient à se revendiquer ouvertement (pour peu qu’ils en aient conscience) :

- histoire coloniale: une partie de la gauche a conservé dans son inconscient, la mission civilisatrice de la France et n’intègre pas les enjeux de domination nord/sud dans ses prises de position sur les sujets internationaux ;

- néoconservatisme à la française : c’est connu, le néoconservatisme trouve des adeptes aussi bien chez les Républicains que chez les Démocrates américains. Ainsi, à rebours des positions de Bernie Sanders dont il est pourtant un soutien, le philosophe américain Michael Walzer fait de la « guerre juste » un axe majeur d’une politique étrangère de gauche[3].

On sait moins qu’il existe une tradition similaire au sein d’une certaine gauche française qui, de la conférence d’Helsinki de 1970 à l’interventionnisme militaire libéral post-guerre froide en passant par le « droit d’ingérence » des French doctors de Médecins du monde, adhérent à une défense proactive des droits humains, de la démocratie et de l’ordre international.

- internationalisme libéral: européisme, atlantisme et « droit de l’hommisme »[4] constituent les piliers d’un TINA libéral appliqué aux affaires étrangères[5], sur lequel droite et gauche libérales se sont rejoint depuis la fin de la guerre froide.

Etrangement, ce consensus est beaucoup moins fossilisé chez les macronistes qui sont en fait plus proches des Insoumis en matière de politique étrangère qu’il n’y paraît comme nous aurons l'occasion de le démontrer.

2/ Mélenchon, l’Avenir en commun et les relations internationales : des positions parfois critiquables mais cohérentes avec les autres volets du programme et plus fidèles aux valeurs de gauche que celles de ses contempteurs.

L’AEC a le mérite de présenter une véritable vision de politique étrangère articulée avec des changements radicaux de politique intérieure.

Depuis 2017, l’AEC pose la question honnête d’une politique de gauche dans des cadres européen et international contraints, dont les autres formations de cette famille font abstraction par paresse intellectuelle sinon insincérité.

Par ailleurs, en matière de relations internationales, l’AEC puise dans un corpus éclectique de traditions politiques, anciennes et nouvelles mais bien identifiées : marxisme, pacifisme, gaullo-mitterrandisme, tiers-mondisme, altermondialisme…

D’où une cohérence et une profondeur dans le discours de politique étrangère de Jean-Luc Mélenchon qui font défaut aux autres candidats de gauche. Dès lors, pourquoi est-ce que cette thématique relève davantage du handicap que de l’atout dans sa candidature ?

Ce sera l’objet d’un prochain billet.

[1] Julliard, Jacques, Histoire des gauches en France (2012)

[2] Le Monde, « Entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, des gauches irréconciliables au plan international » (2021)

[3] Walzer, Michael, A Foreign Policy for the Left (2018)

[4] Gauchet, Marcel, « Les droits de l’Homme ne sont pas une politique », Le Débat (1980)

[5] Fukayama, Francis, La Fin de l’Histoire ou le dernier Homme (1992) : Fukuyama y développe le concept de « fin de l’Histoire » pour prédire que la démocratie libérale de marché est vouée à devenir un modèle politique universel après la fin de la Guerre froide.