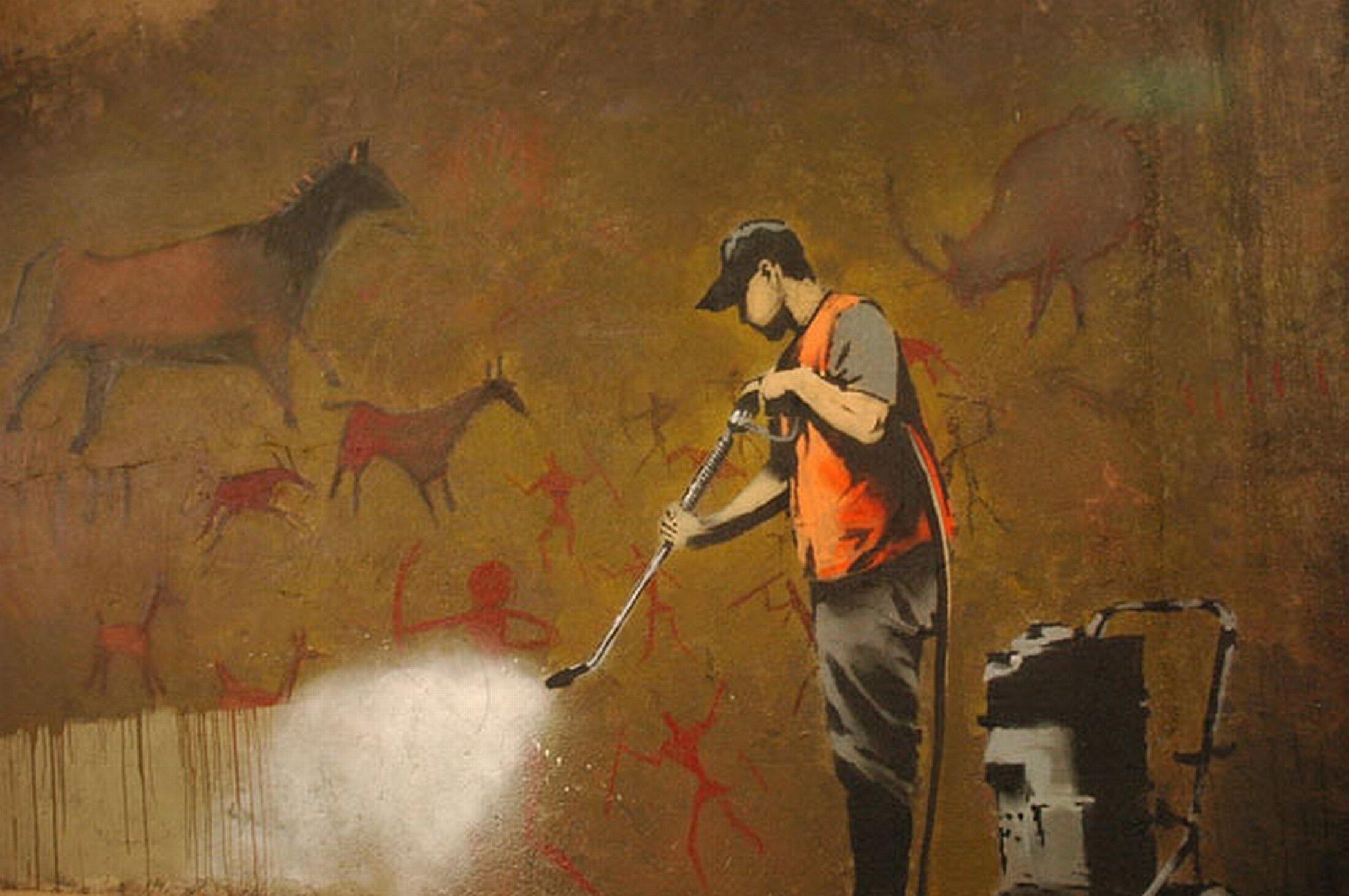

Imperfections

Agrandissement : Illustration 1

« Pour combattre la mort, un seul moyen la science. On disait autrefois «Je le soignai, Dieu le guérit.» On dirait plus volontiers aujourd'hui «Je le traitai, la science le sauva.» Le médecin n'est plus que le serviteur interchangeable, l'instrument anonyme d'une science assurée d'elle-même, qui se veut universelle, impersonnelle. Sous prétexte de conserver, quoi qu'il arrive, la priorité absolue au corps comme objet de la vraie médecine, on n'a plus affaire qu'à des corps inhabités, sans « âme », sans lieu, sans histoire. De prioritaire, le souci du corps est devenu exclusif. Le corps n'est pas le lieu du plaisir, de la pensée ou du sentiment, mais seulement le siège de la vie biologique. »

Norbert Bensaïd, Autrement le même.

Dans une quête de perfection enseignée dès le jeune age dans nos sociétés, se développent une rupture grave avec le réel au point de rendre la question de l'empirisme comme étant l'objet d'une fumeuse discussion d'intellectuels en manque d'occupations. Par le confort d'un narcissisme devenu une condition de réussite professionnelle, par l'enfer d'être sujet aux critiques, par cette croyance d'avoir besoin de la compétition et du challenge pour avancer et se sentir vivre, peu à peu, bien des individus se perdent en chemin.

Les conséquences d'un esprit assujetti à l'idéal de perfection, conséquences esquissées précédemment, je ne souhaite pas ici les analyser et en écrire les ressorts ni les développer non plus. Je préfère bien plus prendre le temps de tracer quelques idées sur l'importance de préserver et considérer avec humilité l'essence vitale et profondément humaine d'une attitude imperfectionniste.

Je note que cette idée est si saugrenue qu'un correcteur informatique estime encore aujourd'hui que ce mot n'existe pas. Il n'y a que le perfectionnisme qui soit, tout comme il est convenu qu'il n'y a, en nos contrée, que du progrès, sans aucun regret.

Or, le regrès est une chose si importante et si réelle qu'offenser notre langue par une telle censure mythologique est un aveu de notre déni pour ce qui est, fondamentalement, nos réels. Pour accéder à la vie, il faut déjà comprendre notre mortalité, et pour accéder à nos dynamiques et à nos présents, n'oublions pas nos imperfections et nos regrès.

"Le fait général est que toute modification, si importante qu’elle soit, s’accomplit par adjonction au progrès de régrès correspondants."

Élisée Reclus, L’Homme et la Terre.

Pour que le progrès puisse à jamais régner sur notre monde artificiel, il faut que jamais ne soit plus permis de laisser place à son contraire, et donc, il faut le considérer hors du temps. Ainsi, lorsque la marche du temps est interrompu, on peut s'illusionner que rien n’arrêtera le progrès. On en vient à le penser comme représentation de la marche même du temps qui lui est assujetti et même de l'espace.

Le ridicule de la situation nous a amené à le considérer comme une amélioration continue, indéfinie et hors limites. Comment pourrait on croire qu'un tel postulat puisse un jour à réellement considérer notre environnement et plus encore à vivre notre réalité humaine ?

Il en est de même avec notre délire de perfection, perfection qui, aussi se trouve déracinée de ce qu'elle est fondamentalement. N'oublions pas que la perfection est une rupture avec le vivant, la caractéristique d'un état hors du temps et de l'altération qui, fondamentalement, est une caractéristique de la vie. Tout ce qui vit s'altère, change, et est dynamique.

La perfection, dans son étymologie, signifie « un achèvement complet, état de ce qui est idéal en qualités et sans défauts ». Alors, vous me direz peut-être que l'usage de l'idée de perfection ne signifie pas tant un point extrême de la valeur, comme dirait les philosophes, mais sa version dégradée, une valeur relative. Tout comme le progrès, face au réel qui ne trompe guère, la perfection s'est relativisé et dégradé.

On nomme un plat ou une boisson qui nous éclaire un instant notre vie comme étant parfait, on rassure l'autre qui se morfond dans un doute et un besoin de se protéger des jugements, en lui disant que sa tenue est parfaite, et on dévoie le mot jusqu'à ses racines sémantiques sans broncher. Le sens de nos vies se retrouve trop souvent reflété par la langue que l'on use et les voies de questionnements que nous affrontons, bien souvent, manque de mots pour les exprimer et pouvoir s'y réfléchir.

Nous avons dégradé notre rapport à la mort et la maladie, nous dégradons également notre rapport au temps et au mouvement et notre langue s'en appauvrit jusqu'à perdre ses opposés, ce qui est un comble dans une société aussi dualiste que la notre !

L'altérité est rappelée lorsque l'on nomme les contraires et sans altérité, comment composer avec l'Autre en nous ?

L'altérité impose une médiation dans notre lien au monde et pose les limites à l'identification. Nous ne nous incarnerons jamais dans l'idée de la quête de l'imperfection tant que nous apprécierons le progrès, et c'est en cela que les deux composantes sont importantes à considérer.

Réapprenons à entendre les qualités et l'essence vitale d'une imperfection pour permettre à nos quêtes de perfections d'être ramenées à ce qu'elles sont, des enfantillages d'êtres en mal de ce qu'ils sont.

Réapprenons à entendre les qualités d'une régression pour donner au progrès ce qu'il a de plus délétère et voir enfin le progrès pour ce qu'il est, un moment, un instant, une période qui peut, elle aussi, être regrettable.

Dans ce questionnement autour de l'imperfection, j'ai pu croiser, il y a quelques années de cela, la philosophie du wabi-sabi, l'art de l'imperfection japonais, née du XIXème siècle et de la cérémonie du thé qui, en ces temps là, pris un tournant qui lui donna ses formes actuelles. L'impermanence est le reflet même du cycle de la vie et célébrer aussi cela permet de considérer ce qui a vécu et de ce fait, apprécier la vie par l'observation des effets du temps.

C'est une façon malicieuse d'approcher la mort comme si l'on s'y apprivoisait une relation, tout en regardant le temps, la vie et la mort avec plus d'humilité.

"Le Kintsugi s’inscrit dans la pensée japonaise du « Wabi Sabi » (Wabi : humilité face aux phénomènes naturels ; Sabi : ce que l’on ressent face au travail du temps ou des hommes) qui invite à reconnaître la beauté qui réside dans les choses simples, imparfaites, et atypiques. En acceptant de s’ouvrir au Wabi Sabi, on va à contre-courant des modèles standardisés et artificiels modernes. Le Wabi Sabi invite au contraire à la contemplation, et au détachement par rapport à la perfection. Il souligne le caractère irréversible du temps qui passe et l’aspect éphémère de toute chose, et appelle à apprécier l’humble beauté des choses simples, patinées par les années et les épreuves."

Shōyo Morigami