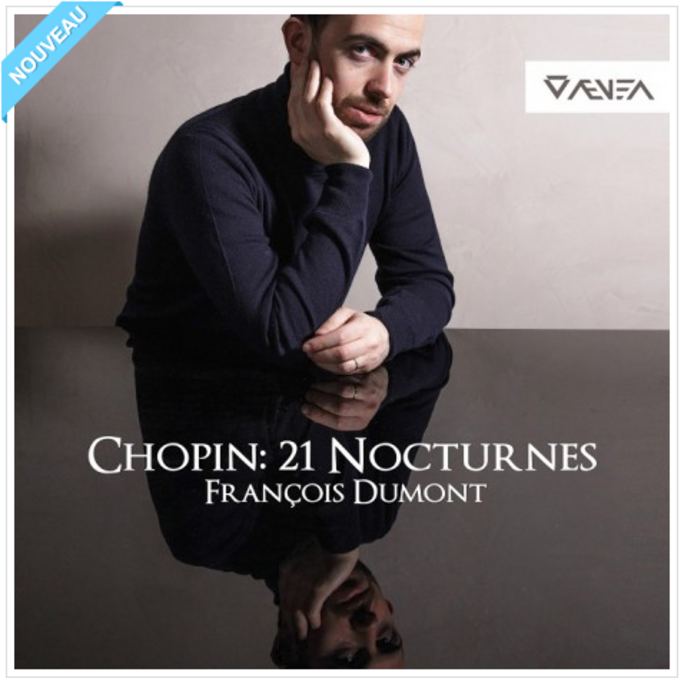

Agrandissement : Illustration 1

C’était à la Salle Gaveau ce jeudi 18 janvier 2018 à 20 heures 30. François Dumont s’installe prestement au clavier et voilà qu’aussitôt s’élève le Nocturne opus posthume en ut dièse mineur. Stupéfaction. Chacun sait bien qu’il faut, pour en transmettre l’ineffable, préparer l’auditoire par un cheminement, une progression, vers une écoute épurée, décantée… Quel risque, d’entrée de jeu ! D’autant que l’interprète doit se sentir en quelque sorte purgé de lui-même pour atteindre à la sublimation… Deux mesures d’accords voilà ce qu’il fallut pour concentrer l’écoute générale avant que s’illumine la divine mélodie par-delà son tapis de neige. L’auditoire se retrouve dans un mouvement de cil et de cygne aussitôt capté, capturé, captivé. Il plonge dans le rêve et n’en ressortira qu’au moment d’enfiler son manteau, de nouer son écharpe, de replacer soigneusement son chapeau, d’ouvrir son parapluie. Mais nous n’en sommes pas là. Une Valse en ré bémol majeur ondoyante, baignée par la tendresse du souvenir, nous mène vers trois autres Nocturnes opus 9 et leur mirage.

François Dumont possède une empreinte sonore caractéristique. On remarque tout d’abord la beauté sonore de son toucher, mais aussi le soin qu’il prend à octroyer à chaque ligne, chaque motif, la place qui lui revient au sein de l’ensemble, à les rechampir en quelque sorte. Ainsi l’on découvre l’œuvre comme à l’entendre pour la première fois. Une virtuosité transcendante lui permet de restituer l’ornementation avec toute la légèreté nécessaire introduisant le rubato le plus subtil. François Dumont, si l’on devait le résumer, produit un art de l’équilibre, sensible et solide. Cette intelligence musicale devient rare. Nombre d’interprètes charmants à regarder au demeurant, répandent un flot sonore aseptisé, édulcoré, sorte de fond sonore industriel d’ascenseur Roux-Combaluzier. L’artiste n’utilise à aucun moment le pilote automatique, il réinvente la phrase, la fait chanter avec son agogique particulière qui infléchit la suivante, aussi l’attention de l’auditeur est-elle à chaque instant sollicitée.

…Mais voici la Barcarolle. Dans le balancé vénitien, la couleur pourpre baigne les accords de sa lumière. Je n’ai jamais entendu cette œuvre jouée en concert avec tant de charme et d’intensité. La justesse du ton, sans excès, mais sans retenue, restitue l’évidence chopinienne.

Le Scherzo n°3 offre à la suite un morceau de bravoure brillantissime pour clore la première partie. A la foucade succède la pluie argentée d’une partie centrale d’où émerge une méditation profonde. Là encore Dumont ne cède pas à la simplification mais fait scintiller les contrastes.

Quand débute après l’entracte la seconde partie avec Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, il ne faut pas longtemps pour qu’un inconditionnel de Chopin comme je le suis, devienne jaloux. Jaloux d’entendre aussi bien jouer, aussi pertinent, un compositeur, disons-le “moderne”. Il (c’est-à-dire moi) se serait bien accommodé de l’entendre un peu moins bien rendu, et que son Chopin chéri, par ailleurs alors disposé en deuxième partie, soit le triomphateur de la soirée. Mais François Dumont, il faut malheureusement le reconnaître, a raison d’articuler son programme de la sorte, non seulement dans l’ordre chronologique, mais aussi parce que la filiation, donc la compréhension, fonctionne à la perfection dans cette succession.

Gaspard de la Nuit fait souvent frémir les pianistes par son arduité. Les obstacles s’évanouissent ici dans une fluidité stupéfiante. Sous ces doigts enchanteurs, la pure musique jaillit au travers de la virtuosité.

Un petit détour vers Debussy : La plus que lente valse dans sa nostalgie. Une atmosphère où se mêle habilement la mondanité des réceptions chez l’ambassadeur à la familiarité des bords de Marne chez Manet, chez Monet. Un tableau vivant d’un enivrant déjeuner sur l’herbe en fin d’après-midi, d’un cocktail sélect où femmes du monde et demi-mondaines auraient échangé leurs atours. Il fut un temps pas si lointain où l’on entreprit de purger Debussy de ses effluves impressionnistes pour le parer des éclats modernistes. Au même moment on se flattait de nettoyer Chopin de ses affèteries sentimentales. François Dumont dédaigne ces travers dogmatiques. Il explore et restitue la musique pour ce qu’elle est, sans chercher à lui imposer une esthétique à la mode inévitablement décalée : voilà ce qui lui donne cette agréable simplicité et sa juste expression.

Étant obsessionnel moi-même, l’opiniâtreté de La Valse m’a toujours tapé sur les nerfs avec son vortex diabolique et jetant les yeux sur le programme, ce n’est pas sans appréhension que j’avais vu mentionner ce titre. Or, miracle, dès le début, le phrasé aéré, l’articulation des motifs éclaire cette bacchanale qui ne veut pas dire son nom, sous un autre jour. François Dumont y relève quelques accents parigots du meilleur goût et l’effervescence qui entraîne l’auditeur vers le gouffre, respire enfin sans écraser. Ne me croyez pas intolérant à Ravel (comme on se flatte de l’être au gluten) : je considère Daphnis et Chloé (Deuxième Suite) comme l’un des plus grands chefs d’œuvre de notre musique nationale, mais certaines de ses compositions s’avèrent plus délicates à réaliser, donc rarement bien jouées. Enfin, n’épiloguons pas et réjouissons-nous de cette réussite.

Le public acclame le pianiste qui revient aimablement nous gratifier d’un bis. Ravel se succède à lui-même dans un Prélude peu connu en La mineur composé en 1913. L’œuvre courte ne fait qu’aiguiser les appétits. Ovation. François Dumont nous gratifie de l’Etude Révolutionnaire opus 10 n°12 de Chopin. Il fait mugir les gammes ascendantes comme les quarantièmes rugissants tandis que le pauvre radeau résiste aux déferlantes. Saisissant. Aucune lourdeur, aucun effort laborieux.

« De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l'Impair

Plus vague et plus soluble dans l'air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. »

disait Verlaine dans L’Art Poétique. Sa femme était d’ailleurs la fille d’une élève de Chopin, Marie Mauté de Fleurville qui donna des cours à Claude Debussy…

Le Nocturne opus 27 n°2 surgit, éthéré mais finit apaisé après quelques tumultes. Pour terminer François Dumont nous offre une Polonaise de Bach dont Chopin admirait profondément les œuvres et pour laquelle il adapte son toucher au point que l’on croirait entendre un autre instrument. Impeccable. Triomphe.

J’avais à côté de moi trois jeunes touristes chics, bien éduqués, bien habillés pour la circonstance d’un évènement culturel auquel ils souhaitaient donner tout son lustre, dans la force de leur jeunesse et de leur fulgurante ascension professionnelle, et qui venaient à l’évidence dans leur tour du monde faire escale en France, écouter, dans une salle emblématiquement parisienne et prestigieuse, un pianiste on ne peut plus français (né à Lyon en 1985 comme Walter Gieseking en 1895) jouer de la musique française. Leurs sourires lumineux manifestaient qu’ils ne regrettaient pas leur soirée. Je ne suis pourtant pas sûr qu’ils se soient rendus compte à quel concert exceptionnel ils venaient d’assister.

Jacques Chuilon

Paris, janvier 2018