Agrandissement : Illustration 1

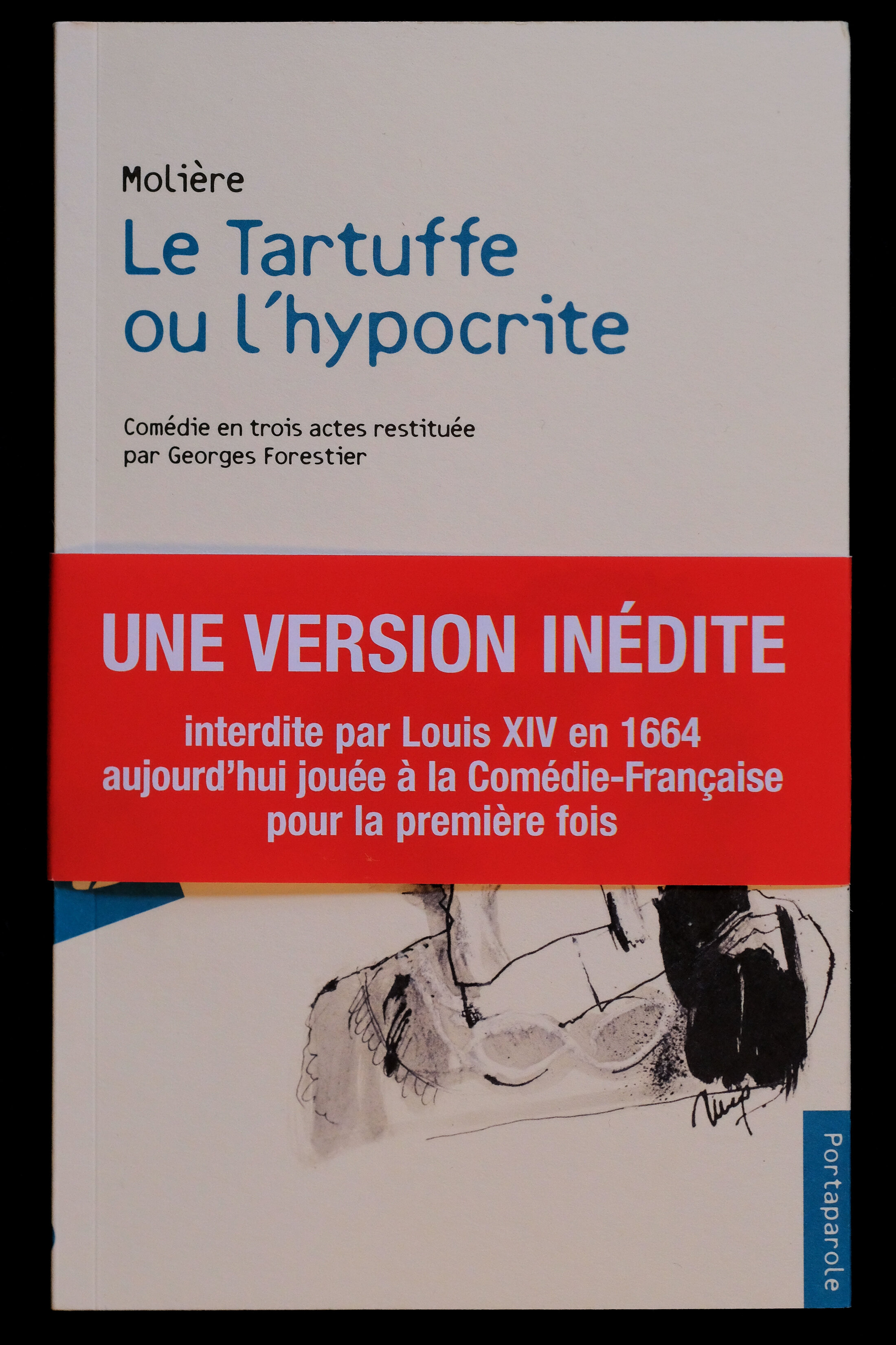

La semaine dernière j’ai vu Le Tartuffe à la Comédie-Française : non pas l’habituel "Tartuffe ou l’imposteur", mais "Tartuffe ou l’hypocrite". Pudiquement, j’avais tout d’abord pensé n’en rien dire et puis je me suis dit que je n’allais pas garder tout cela pour moi. De quoi s’agit-il ?

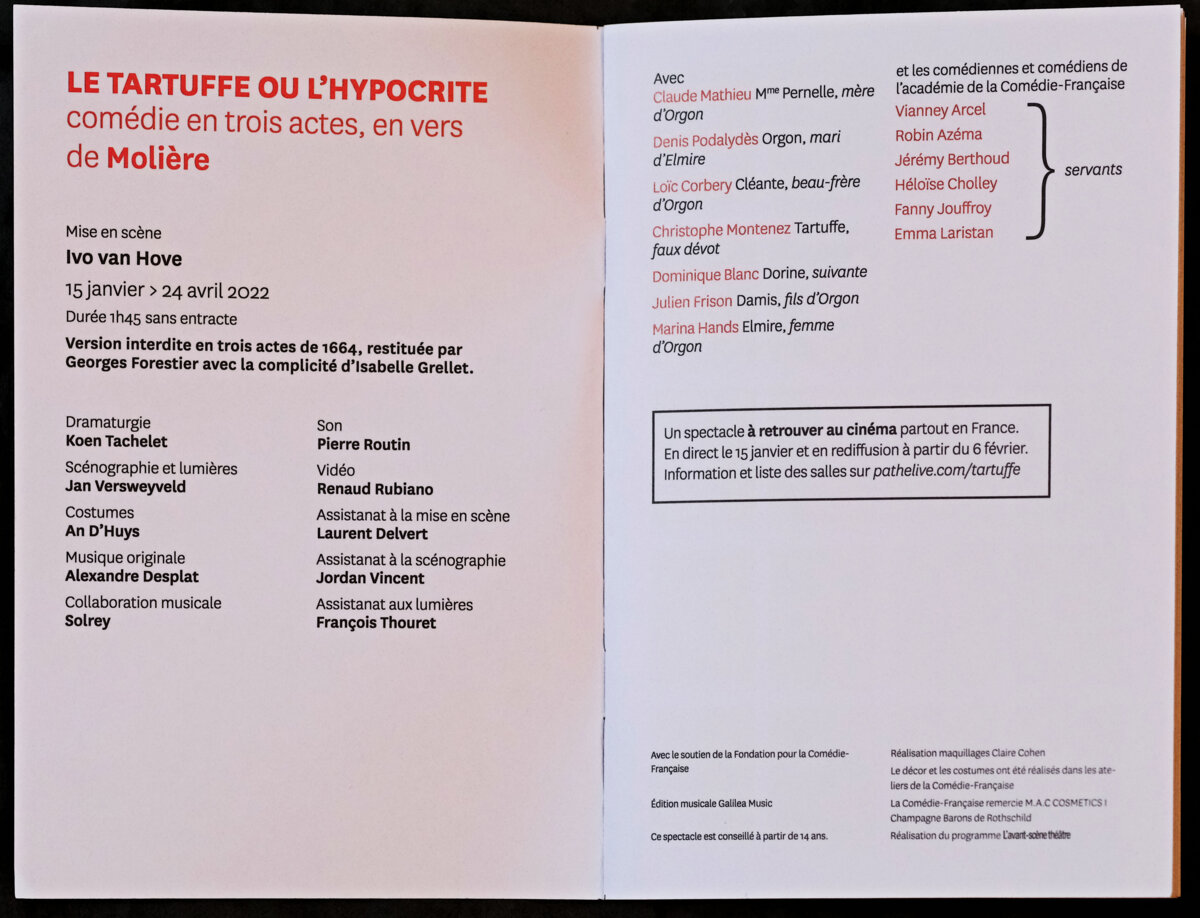

Le premier Tartuffe présenté à Louis XIV en 1664 ne comportait que trois actes, mais aucun manuscrit n’a été retrouvé de cette version. Alors la tentation fut grande d’une hypothétique reconstitution, selon la croyance actuelle que la première version reste toujours la meilleure. Mais celle qu’on nous propose n’est pas irréprochable. Il n’est pas concevable que Molière ait fait jouer devant Louis XIV trois actes d’une pièce prévue pour en avoir cinq : un ouvrage en chantier… Or dans la version hasardée par la Comédie-Française on ne peut guère éviter de tiquer. Orgon aurait donné sa fortune à Tartuffe et l’aurait ensuite chassé, sans conséquence ? Bizarre.

Pourquoi dans la première version l’escroc ne serait-il pas revenu prendre possession de son bien en expulsant la famille de ses bienfaiteurs ? Le rideau tomberait alors sur la stupéfaction du public dans un coup de théâtre comparable à celui qui achève Dom Juan.

On sait que les adeptes de la modernité détestent l’arrivée du deus ex machina dans la version définitive, celui qui sait tout, qui rétablit la justice avec mansuétude. Improbable certes quand on cherche à tout prix le vraisemblable, mais cet électrochoc n’est-il pas là pour faire mieux prendre conscience au spectateur qu’inévitablement l’affaire se serait mal terminée par la stupidité d’Orgon, qu’il n’y avait aucune autre issue que la catastrophe.

Ici, le rideau final se baisse et se relève sur la découverte après neuf mois ̶ comme il est bien indiqué par une phrase illustrative inventée par le metteur en scène ̶ d’une Elmire, le ventre gonflé qui attend un enfant de Tartuffe alors que le mari intervint avant l’irréparable, comme il l’explique d’ailleurs à Mme Pernelle sa mère. Damis le fils d’Orgon a, quant à lui, changé de sexe pour se mettre en couple avec un charmant motard. Dans une pièce comique tout est permis, n’est-ce pas ?

Mais revenons au début de la pièce telle que dans cette production. Dans un prologue-fantaisie ajouté au début, nous voyons Tartuffe, clochard évanoui sur le sol, recueilli par Orgon qui lui fait prendre un bain, occasion d’une scène de nu que le public parisien ne dédaigne pas, lui qui craignait de s’ennuyer, d’autant, faut-il ajouter, que le comédien a bien été choisi pour ses qualités anatomiques. Malheureusement, quelques scènes plus loin Orgon raconte à son frère les circonstances fort différentes dans lesquelles il offrit son hospitalité au dévot. Passons.

Dans la pièce de Molière, Elmire est une femme de tête. Tartuffe ne lui fait pas peur, elle ne craint pas de s’exposer à ses ardeurs, et c’est elle qui échafaude le stratagème final. Elle n’est donc pas ce personnage dont les sens exacerbés désordonnent les actes, une snob superficielle qu’on nous présente. Sans doute le type campé dans la pièce par Molière ne convenait pas aux préjugés, à la doxa des féministes d’aujourd’hui.

Dorine devrait illustrer une maîtresse-femme qui ne s’en laisse pas conter : elle est évidemment donnée à qui n’a pas l’abattage du rôle. Lorsque Tartuffe lui envoie la célèbre réplique sur le sein qu’on ne saurait voir, on se demande s’il aurait la berlue, car non seulement l’actrice ne semble pas dotée d’appas bien conséquents, mais sa robe noire ne s’ouvre pas sur un large décolleté. A propos, mais qui s’en étonnerait, les costumes n’évoquent pas le XVIIe siècle, mais bien sûr notre époque.

Il faudrait mentionner ces phrases qui s’illuminent périodiquement, inlassablement sur le fond pour inculquer au public ce qu’il doit penser, le conduire sur le chemin tortueux du metteur en scène, celui-ci craignant que la foule ne sache pas réfléchir par elle-même. Comment oublier la sonorisation lancinante, intrusive. Que dire du décor, si ce n’est le déplorer ? Les lumières ? De celles où tous les chats sont gris. Il faut souligner que l’intonation des acteurs n’a pas été suffisamment travaillée pour nuancer le propos, dont par ailleurs on perd des morceaux. Une honte.

Nous voyons une illustration caractéristique de l’esprit woke, de la cancel culture, qui cherche à "déconstruire", autrement dit à détruire ce qui la fait rager. On revendiquait il y a déjà des lustres de "dépoussiérer" le passé, mais le mot paraît maintenant désuet, kitsch. Au début il avait probablement signifié rendre l’éclat d’origine, puis il exprima le désir d’accommoder l’œuvre aux habitudes modernes, sous le prétexte fallacieux de la mieux faire comprendre.

Des tripatouillages de metteurs en scène, on en supporte depuis quarante ans sous prétexte de rénovation. Toutes ces falsifications sont devenues rapidement caduques mais ici, clairement il s’agit d’autre chose et il faut dénoncer cette volonté sournoise de corrompre les créations d’hier les plus belles, parce qu’elles offrent un modèle d’exigence, d’excellence, à faire pâlir la plupart de celles d’aujourd’hui.

Un adolescent qui achèterait une place, persuadé qu’il trouverait dans cette production la plus juste expression de Molière pour en garder un souvenir toute sa vie, serait cruellement abusé.

Pauvre Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, dont l’anniversaire devrait être une fête, et qui se voit trahi dans sa propre maison !

Jacques Chuilon

Janvier 2022

Agrandissement : Illustration 2