Ce samedi 22 avril, le Jour international de la Terre sera aussi celui de La Marche pour les Sciences (March for Sciences, 1). Des scientifiques du monde entier défileront ce jour là pour rappeler l’importance des sciences et du monde académique. Cette marche, initiée aux USA, fait suite aux inquiétudes qu’ont suscitées les déclarations tonitruantes de Donald Trump concernant sa volonté de bâillonner les scientifiques ou de détruire leurs données. La date n’est pas anodine, elle pointe le rôle fondamental de lanceurs d’alerte que jouent les scientifiques. En effet, alors que la vaste majorité de la communauté scientifique s’accorde sur la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique, la présence à la tête des USA, et aux postes clés, de climato-sceptiques menace grandement le fonctionnement de l’EPA, l’agence fédérale de protection de l’environnement. Ceci est d’autant plus grave que les USA sont l’un des principaux contributeurs au phénomène. Le Jour international de la Terre sera donc l’occasion de rappeler l’urgence impérieuse d’agir dès aujourd’hui au niveau mondial pour préserver le climat et les conditions de maintien de la vie humaine sur Terre et la contribution essentielle que les scientifiques doivent y tenir.

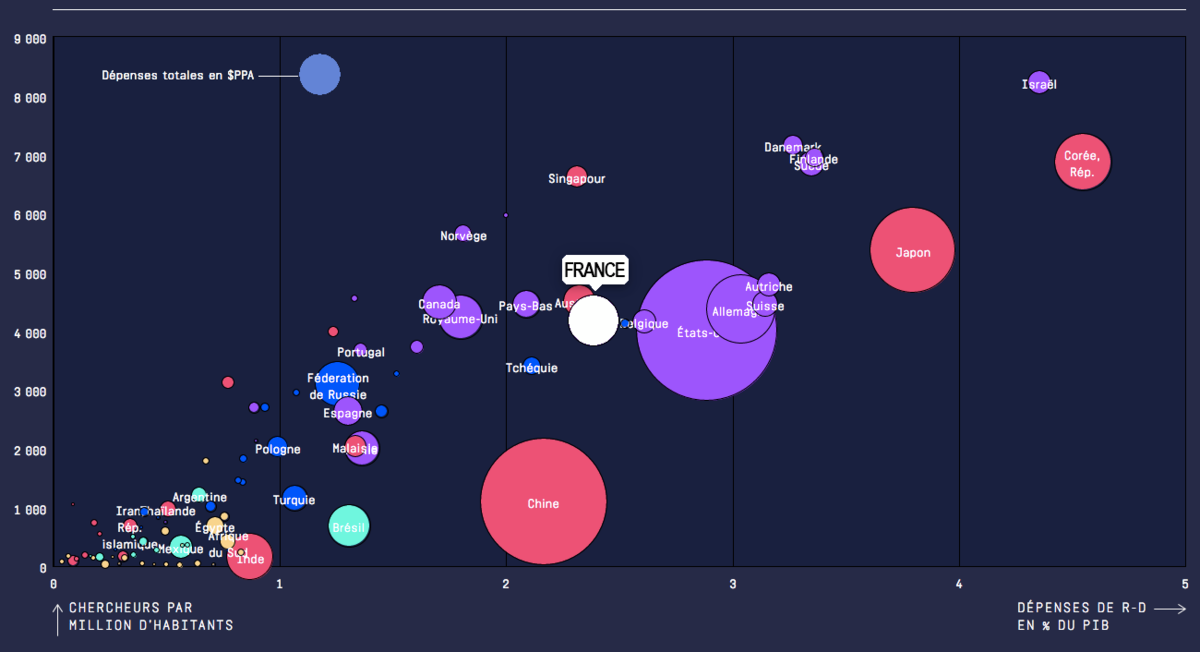

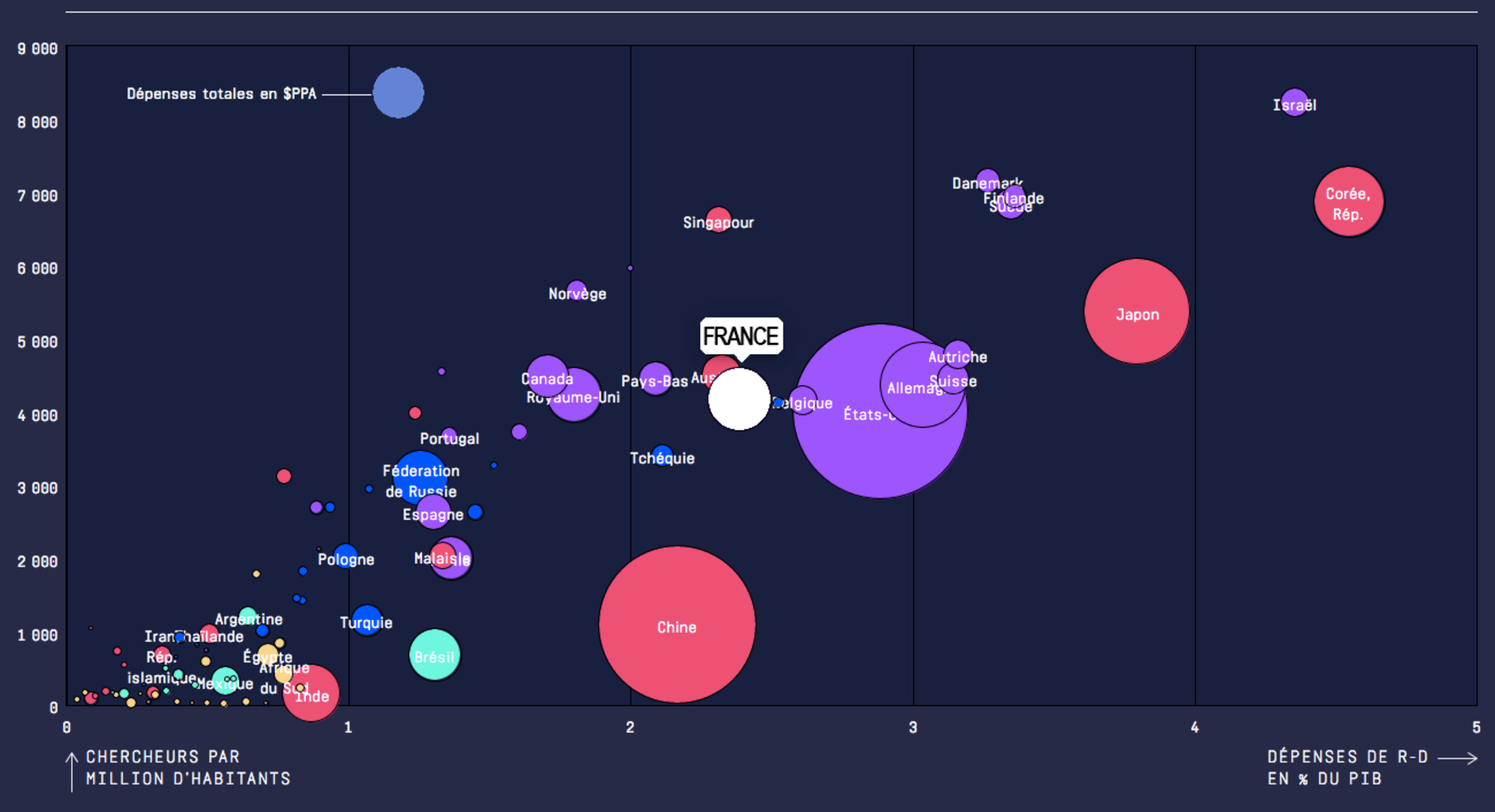

En France, deuxième pays en terme de mobilisation, la tenue de la COP21 a grandement permis d’accroitre la prise de conscience générale concernant le changement climatique. Pourtant la situation n’en est pas moins inquiétante, que ça soit pour le respect des objectifs de préservation du climat ou pour l’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La communauté scientifique nationale profitera donc de la marche pour faire entendre ses revendications. Car bien que dans les discours fleurissent partout les termes d’innovation ou d’économie de la connaissance, la réalité est bien plus sombre. La France ne cesse de décrocher dans les classements mondiaux. Suite à plus d’une décennie d’abandon, elle est passée de la 4e à la 13e place mondiale en terme d’intensité de recherche, la France n’y consacrant que 2,3% de PIB (1,5% privé, 0,8% Etat, 2, 3).

Agrandissement : Illustration 1

A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, la situation ne semble pas non plus sur le point de s’améliorer car rares furent les candidats qui abordèrent sérieusement la question et montrèrent avoir pris conscience de l’enjeu. Symptomatique de ce manque d’intérêt, Emmanuel Macron, toujours en tête des sondages à l’heure où nous écrivons ces lignes, déclarait par exemple lors de son adresse aux acteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n’avoir pas initialement compris partie du texte qu’il leur lisait. Permettons-nous de l’éclairer, car ce texte programme, rédigé pour lui et censé illustrer une vision neuve pour le monde académique, n’est que la continuation de ce qui se fait déjà depuis des années.

Des cerises mais plus de gâteau

Depuis la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR) en 2005, le financement public de la recherche est passé d’un système de dotations récurrentes attribuées par l’État aux grandes institutions (CNRS, INRA ou INSERM par exemple) à des financements individuels sur appels à projet. La situation est telle qu’aujourd’hui pour un grand nombre de laboratoires, les dotations d’Etat ne permettent même plus de couvrir les charges de base d’eau, d’électricité ou de gestion des déchets. Alors pour ce qui est de fournir aux chercheurs les moyens d’accomplir leur mission… Les bourses ANR qui étaient initialement prévues comme un apport additionnel sont devenues avec la diminution des dotations des fonds indispensables pour pouvoir travailler. On arrive donc à une situation où, chaque laboratoire, chaque chercheur est mis en compétition pour décrocher les financements nécessaires pour subsister. Cette situation est une rupture contraire à l’esprit même de la recherche scientifique qui se conçoit dans le temps long et qui repose sur l’échange de réflexion, sur des contributions collectives, sur la collaboration entre chercheurs.

Pire, alors que l’ANR n’a pas apporté d’argent nouveau à la recherche, un rapport de la Cour des comptes dénonçait un fonctionnement dispendieux et complètement inefficace (4). Tout d’abord de par sa complexité administrative, c’est une énergie folle et beaucoup de temps que les chercheurs dépensent en parallèle de leurs recherches pour rédiger et monter les dossiers. Or comme 90% des projets soumis ne seront pas financés et qu’ils auront donc été préparés et évalués en pure perte, c’est chaque année « plus de 200 années de travail, payées par le contribuable français, qui partent en fumée » (5). Enfin, l’ANR prélève chaque année des millions d’euros dans son budget pour son fonctionnement alors qu’une gestion plus rigoureuse aurait permis de les employer pour financer la recherche.

Un autre effet de l’extrême indigence des moyens est la grande précarité qui règne dans la recherche où l’on dénombre plusieurs dizaines de milliers de précaires. Avec le basculement des financements vers l’ANR, les laboratoires, qui n’ont plus les moyens de recruter des chercheurs permanents, ont massivement eu recours aux CDD pour effectuer le travail de recherche. Les postes de techniciens, d’ingénieurs ou de chercheurs titulaires ayant été drastiquement limités, les perspectives de débouchés sont très faibles et la durée de ces CDD s’allongent bien au delà des délais légaux. Pour pouvoir continuer à exercer leurs métiers, les acteurs de la recherche passent d’un contrat court à un autre, affectés administrativement sur des projets différents, ou alternent avec des périodes de chômage. Ceux sur le point d’accumuler suffisamment d’ancienneté pour prétendre à une CDIsation* voient leurs contrats bloqués afin de les empêcher d’accéder à ce droit. Cette précarité permanente retarde d’autant l’installation dans la vie « normale » et la capacité à fonder un foyer. Au final, pour une grande partie d’entre eux ceci s’achève et c’est ainsi que des professionnels brillants finissent essorés et condamnés à quitter un métier qu’ils aiment. Les auteurs de ces lignes peuvent en témoigner. Aujourd’hui, la génération précédente de chercheurs et d’ingénieurs en poste, qui va bientôt partir à la retraite, forme des gens qui ne pourront pas prendre le relais, ni poursuivre les recherches en cours. Ce grand gâchis humain constitue vraisemblablement la plus grande menace pour la recherche nationale. Car malgré notre très forte tradition et savoir faire de recherche, si il n’y a pas de transmission, le risque que la France décroche irrémédiablement et pour longtemps n’est pas à exclure. Cela serait une catastrophe culturelle, intellectuelle et économique majeure qui nuirait longtemps à la capacité d’innovation française.

La France forme des scientifiques de haut niveau dont l’excellence est reconnue partout dans le monde. Pourtant, le chômage des jeunes docteurs hexagonaux est trois fois supérieur à la moyenne de l’OCDE. Ce sont donc des sommes importantes qui sont investies dans la formation de haut niveau pour ensuite éloigner les jeunes chercheurs de la recherche, ou les maintenir dans des emplois subalternes. Car à la différence de la majorité des autres pays, où les docteurs et les scientifiques sont prisés dans les entreprises pour leurs qualités, la France fait figure d’exception avec un secteur privé recrutant principalement des profils conformes dans les grandes écoles. La situation des universités n’est guère plus reluisante. Alors que le nombre d’étudiants entrant à l’Université ne cesse de croitre, les universités ont de plus en plus de mal à leur offrir des conditions d’accueil décentes (6, 7). La Loi Responsabilité des Universités (LRU) de 2007, instaurant leur l’autonomie, a mis la majorité d’entre elles en difficulté financière. A tel point qu’un rapport parlementaire estime que 15% des postes annoncés ne sont pourtant pas créés faute de moyen (8). On comprend mieux pourquoi le doctorat et la recherche attirent de moins en moins d’étudiants. Mais comment préparer l’avenir dans ces conditions ?

Michel Berson, sénateur de l’Essonne et co-auteur du rapport parlementaire sur la recherche, déclarait que pour rattraper son retard, la France aurait besoin d’« une loi pluriannuelle de programmation d’une augmentation de 1 milliard chaque année de notre budget consacré à la recherche publique durant cinq ans. » (9). Cette sanctuarisation d’un budget convenable est depuis des années la revendication majeure des syndicats et des mouvements de mobilisation en faveur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Sciences en marche, Sauvons la recherche, Sauvons l’université, SNCS-FSU, Snesup-FSU, SNTRS-CGT, etc) qui déplorent que les crédits alloués à la Recherche et à l’Enseignement supérieur s’effondrent et servent souvent de variable d’ajustement pour réaliser des économies.

Financer la Recherche n’est qu’une question de volonté politique

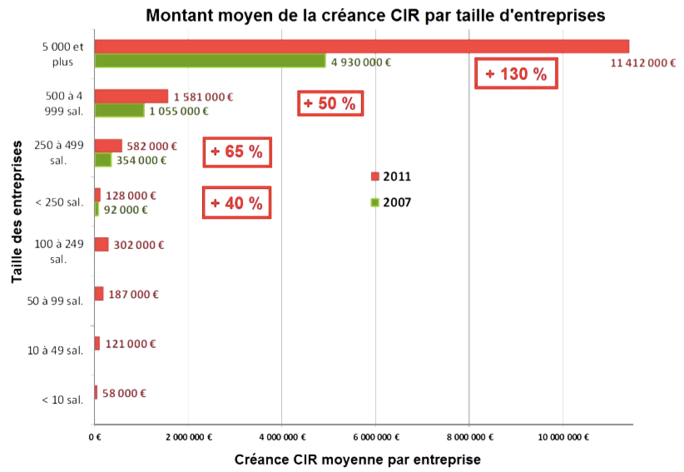

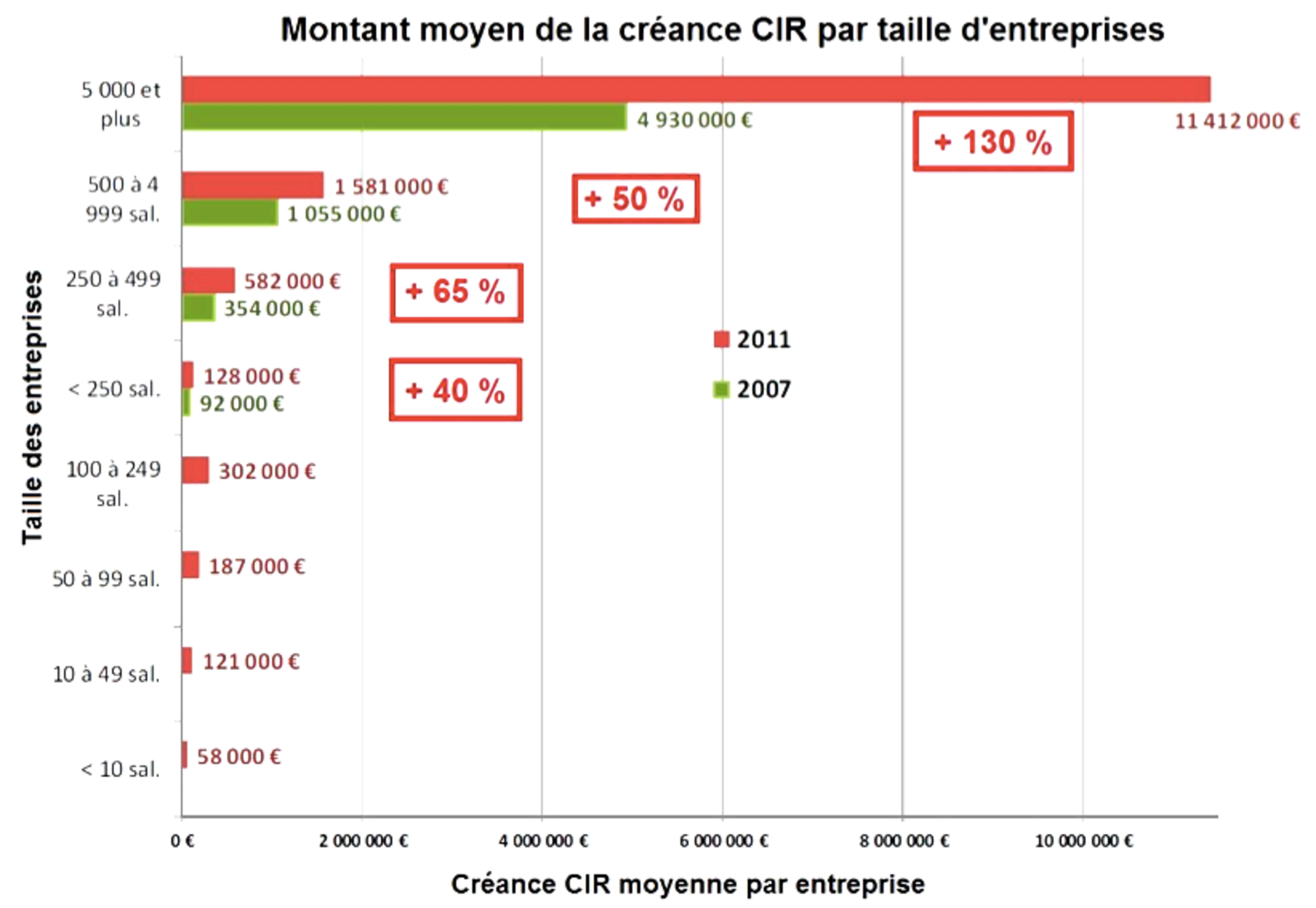

Financer la Recherche, oui mais où trouver l’argent et comment ? La bonne nouvelle c’est que c’est possible et facilement réalisable, par exemple en corrigeant les excès du Crédit Impôt Recherche (CIR). Le CIR est une niche fiscale qui coute très cher aux français sans être véritablement efficace (10, 11). Le CIR qui visait initialement à stimuler les dépenses de recherche dans les entreprises privées a été détourné, principalement par la minorité des plus grosses. Le CIR est aujourd’hui la première niche fiscale après le CICE, il est passé de 0,5 milliard en 2000 à plus de 6 milliards d’euros en 2014, sans que pour autant les dépenses de Recherche et Développement du secteur privé ne soient multipliées par 10.

Agrandissement : Illustration 2

Pire, le CIR n’étant pas conditionné au maintien de l’emploi, de grands groupes bénéficiaires, tels que Sanofi (150 millions par an), en bénéficient chaque année tout en licenciant leurs chercheurs. La question se pose donc de savoir si l’Etat a vocation à aider fiscalement ces entreprises, qui licencient leurs chercheurs, alors que les fonds manquent cruellement à la recherche publique ?

L’argent ne manque pas pour financer la recherche publique, c’est plutôt la volonté politique qui fait défaut. En régulant le CIR de manière à ce que seules les PME faisant réellement de la recherche en bénéficient, et en le conditionnant à l’emploi, l’Etat pourrait récupérer près de 3 milliards d’euros par an.

Pourtant 2 milliards d’euros suffiraient pour rénover les infrastructures, pour redonner aux universités et aux organismes de recherche les moyens financiers d’accomplir leurs missions, pour résorber la précarité pour tous les acteurs de la recherche et pour redonner une attractivité aux métiers scientifiques. Ces fonds permettraient aussi d’accompagner une politique de développement de l’emploi scientifique dans le secteur privé, menant à l’accroissement des débouchés professionnels pour les filières universitaires et à la réduction du chômage sectoriel. Ce rééquilibrage ne nuirait pas aux entreprises qui accroitraient ainsi leurs capacités d’innovation. Car, comme le note la direction générale du Trésor, c’est de la « qualité de l’environnement national d’innovation » que dépend « la localisation des centres de R&D » (12). Là encore, pas de secret ce n’est qu’à la hauteur des moyens mis à disposition de la recherche publique que viendrait l’excellence. En effet, comme le rappelle Patrick Lemaire, initiateur et porte-parole du mouvement Sciences en marche, « la courbe de la productivité scientifique des différents pays en fonction de leur investissement public est une droite presque parfaite ». Ainsi les découvertes de la recherche publique sont des sources d’innovation qui stimulent la compétitivité du secteur privé qui les utilise à des fins commerciales.

De l’importance de la recherche fondamentale

Les sciences sont notre futur. A l’heure où la préservation du climat doit être notre préoccupation majeure, le financement de projets de recherche, notamment sur des thématiques comme l’agro-écologie ou les énergies vertes, est d’une impérieuse nécessité. Pour autant, il faut aussi que la recherche revienne à ses fondamentaux. Elle doit se libérer des conceptions contre-productives d’intérêt économique immédiat, des demandes de rendement et des volontés incantatoires de réponses aux objectifs sociétaux du moment. Ce n’est pas en cherchant à améliorer la bougie qu’on a inventé l’ampoule. Il n’y a que dans la recherche fondamentale que les effets de sérendipité ou de ruissellement, pour reprendre des termes populaires dans les milieux économiques, soient réellement avérés et fécondent l’innovation.

Les sciences sont aussi une école de l’apprentissage et du développement de la pensée critique. Au moment où nos sociétés sont gavées de faits alternatifs et de post-vérité, où la désinformation est au bout de nos doigts directement via nos smartphones, l’exercice de l’esprit critique est une nécessité démocratique.

Dr Jean-Baptiste Coutelis, ancien chercheur précaire, et Dr Romain Gallet, chercheur précaire en CDD depuis plus de 10 ans.

* 6 ans de CDD sans interruption de contrat supérieure à 4 mois (Loi LePors 1983)

1. http://www.marchepourlessciences.fr/

2. http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/#!lang=fr

3. http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_ES_02-la_depense_pour_l_enseignement_superieur_dans_les_pays_de_l_ocde.php

4. https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Le-financement-public-de-la-recherche-un-enjeu-national

5. http://sciences.blogs.liberation.fr/2014/08/26/lanr-recale-80-des-projets-scientifiques/

6. http://www.alternatives-economiques.fr/enseignement-superieur-une-rentree-tension/00012134

7. https://www.ccomptes.fr/content/download/78881/1977204/version/1/file/20150127-refere-71096-allocation-moyens-etat-universites.pdf

8. http://www.senat.fr/rap/l13-156-322/l13-156-3221.pdf

9. http://huet.blog.lemonde.fr/2016/12/11/hollande-et-la-recherche-aveux-a-lassemblee/

10. http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-evolution-et-les-conditions-de-maitrise-du-credit-d-impot-en-faveur-de-la-recherche

11. http://www.alternatives-economiques.fr/credit-dimpot-recherche-efficace/00012591

12. http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/429504