Le dossier est présidentiellement clos, mais reste politiquement ouvert et n’éteint pas la contestation. A l’échelon communal, le débat touche les élections municipales. A Pontoise par exemple trône une statue du Général Leclerc, beau-frère de Bonaparte, envoyé pour reconquérir Saint-Domingue, la future Haïti et rétablir l’esclavage. Elle n’est pas édifiée en 1869 par la municipalité dans ce but, bien que les intentions politiques soient réelles, mais aujourd’hui elle s’invite dans la campagne électorale des élections municipales.

La Gazette du Val d’Oise[1] interroge les candidats aux élections municipales. Les points de vue divergent, selon un axe classique droite - gauche. La candidate, Stéphanie Von Euw, adjointe au maire sortant et investie par le parti Les Républicain, élude la question, « ma réponse est simple, il y a d’autres priorités ». Gérard Seimbille, premier adjoint en charge des finances dans la municipalité sortante, encarté au parti Les Républicains jusqu’en 2019, «je ne pense pas que ce soit une préoccupation des Pontoisiens qui ont bien d’autres priorités ». Le centriste Pascal Bourdou, tête de la liste « Nous Pontoisiens » et qui regroupe des membres du Mouvement radical social libéral botte en touche, « N’étant ni spécialiste ni historien et au regard du peu d’éléments disponibles, il est difficile d’apporter une réponse objective »

A gauche, Sandra Nguyen-Derosier, candidate de la liste « Pontoise écologique et solidaire », soutenue par EELV, Génération.s, Place publique et la Gauche républicain et socialiste, répond « nous demandons toujours l’avis des habitant(e)s dans le cadre d’assemblées citoyennes. A titre personnel, je ne souhaite pas cautionner la mémoire d’une personne qui a organisé un massacre ». Et Solveig Hurard, tête de liste « Pontoise à Gauche vraiment » qui réunit des militants du PC, du NPA et de la France insoumise, déclare : « La présence de la statue du général Leclerc qui surplombe la ville, mais surtout la présentation qui est faite de ce triste personnage, sont une honte pour Pontoise… La municipalité s’honorerait en rebaptisant dès à présent la rue Thiers en rue Toussaint-Louverture. »

Le jeu d’acteurs est donc bien posé pour 2020. Qu’en est-il en 1869, quand la statue de Charles Leclerc est érigée sur le côté droit de la Cathédrale Saint-Maclou ?

1869, une opération d’urbanisme

Pontoise sous le Second Empire connaît une transforme urbaine importante ; lorsque le train arrive, la compagnie des Chemins de Fer du Nord évite la ville, sur la rive droite de l’Oise et installe dans la commune rive gauche de Saint-Ouen L’Aumône les voies de chemin de fer pour la ligne Paris - Lille et la gare dénommée Saint-Ouen-lès-Pontoise (devenue par la suite « gare d’Epluches ») ouverte en janvier 1846. La ville historique qui dominait le pays alentour est à l’écart, et la croissance urbaine se fait dans la ville rivale. Les Pontoisiens doivent traverser l’Oise pour aller prendre le train, symbole d’un déclassement de la ville. Or, en 1863, la Compagnie des Chemins de fer du Nord et de l’Ouest décide d’une ligne vers Dieppe, qui passe par Pontoise et la ville normande de Gisors avec qui les liens historiques sont rares, Gournay et Neufchâtel, « un changement radical dans nos habitudes commerciales, dans le système de nos communications, dans nos moyens d’échanges, d’extension et d’attraction » selon le maire.

Cette décision conduit à la construction d’une nouvelle gare située dans la ville basse de Pontoise. Le plan de la ville est repensé dès 1863 : Ernest Seré-Depoin propose deux projets successifs en 1863[2] et 1864[3] pour réaménager la ville. Lors de la séance du Conseil municipal du 14 mai 1865, la nouvelle équipe municipale menée par le Maire, M. Seré-Depoin, entérine les projets urbanistiques de son maire, qui pendant la campagne électorale avait promis de « préparer les voies du progrès en exécutant les grands travaux publics ».

Les plans permettent de mesurer la réorganisation du réseau viaire, les destructions et constructions nouvelles. L’arrivée du train et la construction de la nouvelle gare se font dans la Ville basse jusqu’alors délaissée. C’est un territoire traversé par la rivière la Viosne, pour partie aménager et qui accueille traditionnellement des lavandières et pour partie zone humide, marécageuse.

Le cadastre napoléonien de 1815 fige l’état des lieux : la cathédrale Saint-Maclou a été construite sur une hauteur, longée sur le côté sud par la Rue des Prêtres qui domine la basse ville d’une dizaine de mètres. Un escalier visible sur le plan permet alors de descendre vers la basse ville en gagnant la rue en contrebas. L’essentiel du système viaire de la ville à cet endroit est orienté Est-Ouest, sans axe direct Nord-Sud. Le grand œuvre de Seré-Depoin est l’inversion de ce plan, avec le percement de rues Nord-Sud pour relier la Cathédrale Saint-Maclou et le centre-ville historique à la gare nouvelle.

Un plan actuel montre la place de la gare au Sud, la nouvelle, aujourd’hui rue Thiers qui débouche sur un nouvel escalier surmonté par la statue Leclerc au droit de la Cathédrale, dans l’ancienne rue des Prêtres désormais nommée rue de l’Hôtel de Ville.

Ces travaux menés par l’équipe municipale ne devaient pas se faire avec des dépenses jugées excessives. Dans son discours d’inauguration, le maire souligne d’ailleurs que la ville possède des finances dans un état satisfaisant et « qu’elle est l’une des moins imposée de France », ce qui permet de limiter les dépenses à 115 000 francs.

Le sommet de l’escalier reste à aménager. Or la famille du général Leclerc, né à Pontoise, possède dans ses réserve une statue en marbre blanc, réalisée par un sculpteur alors célèbre, Frédéric Lemot, Grand Prix de Rome en 1790. Il s’agit d’un réemploi, car l’œuvre commandée par Napoléon 1er a pris d’abord place au Panthéon, dans un mausolée en l’honneur de son beau-frère, Charles Leclerc, époux de Pauline Bonaparte. Elle est ôtée du Panthéon par le régime de Louis XVIII, qui rend par ordonnance royale du 12 avril 1816 l’église Saint-Geneviève au culte catholique. La sœur du général, Louise Davoust, épouse d’un maréchal d’Empire, prend possession de la statue en 1819.

Elle l’offre à la ville de Pontoise en 1868 pour une installation sur un piédestal de granit au sommet du nouvel escalier. Le don est souligné par le maire comme par la presse dans la notice nécrologique de Louise Davoust[1].

C’est donc presque par accident que Pontoise se retrouve avec une statue du général Leclerc : limiter les dépenses municipales, profiter d’un cadeau, et achever ainsi la construction du nouvel escalier.

1869, une opération de communication politique

L’équipe municipale souhaite faire du réaménagement urbain une opération de communication politique. L’inauguration de la rue, de l’escalier et de la statue ont lieu dans un contexte politique local tendu : lors des élections législatives des 24 mai et 7 juin 1869, la circonscription de Pontoise a été gagnée par un candidat opposant à l’Empereur, Antonin Lefèvre-Pontalis, ancien maire de la commune voisine de Taverny. Il obtient au premier tour 11 493 voix contre 11 526 à M. Eugène Rendu, candidat officiel du régime. Malgré ce ballottage difficile, il s’impose par 15 593 voix contre 14 505 suffrages obtenus par Eugène Rendu. Il siège désormais au Corps législatif. Il signe dès juillet « l’interpellation des 116 » qui réclame à l’Empereur un élargissement des pouvoirs législatifs de l’assemblée, concédé par l’Empereur qui accorde le droit d’initiative des lois à la nouvelle assemblée. Même si nous n’en n’avons pas trace à cette date, il réprouve l’esclavage, et devient à sa création en 1888 secrétaire général de la société antiesclavagiste de France[2]. Lefèvre-Pontalis fait publiquement savoir qu’il ne s’associera pas à la journée d’inauguration du 10 octobre 1869, car le général Leclerc fut entre-autre un artisan du coup d’Etat du 18 Brumaire qui renforça les pouvoir du Consul Bonaparte.

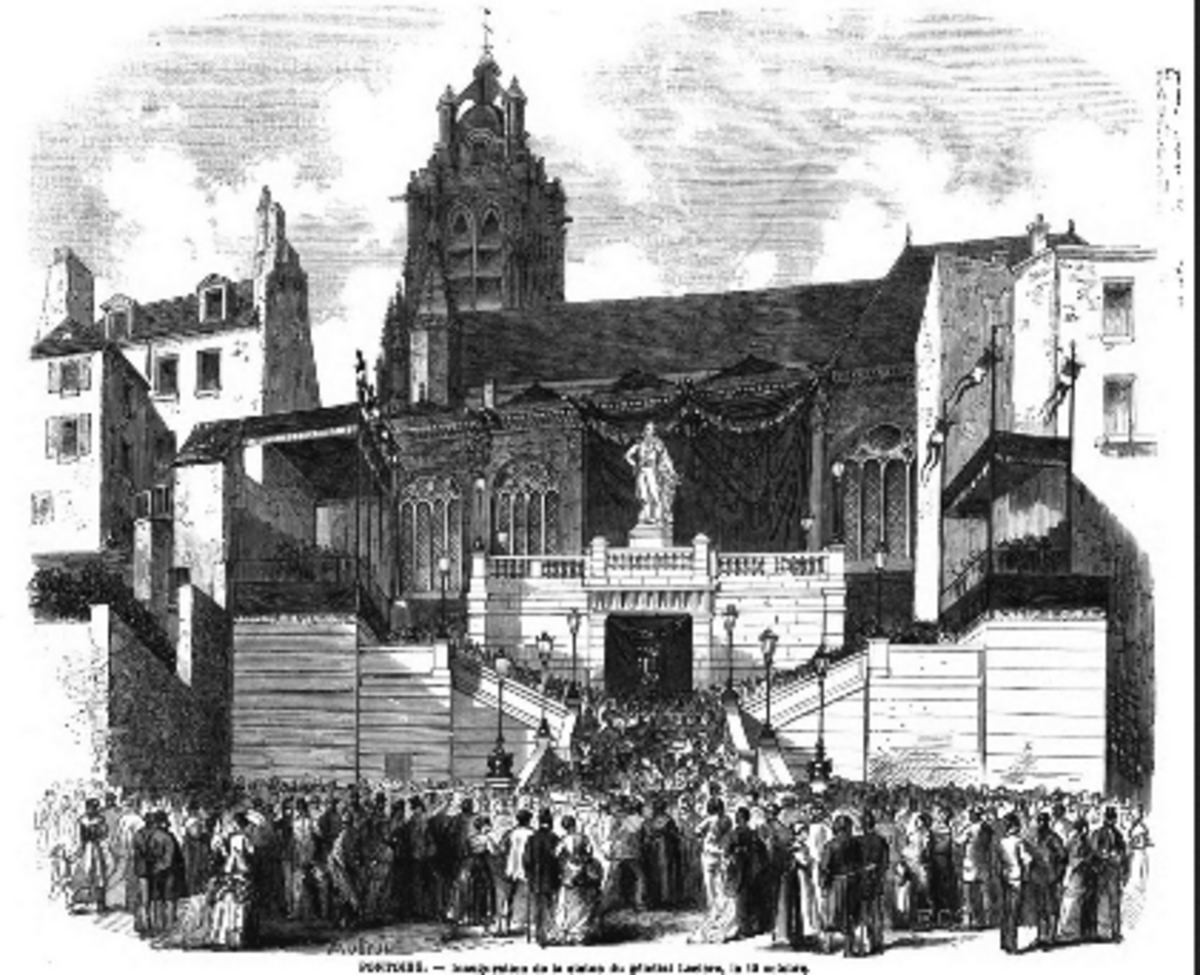

Lefèvre-Pontalis est donc un adversaire de l’Empire et de la municipalité, qui se prépare à une nouvelle échéance électorale, prévue pour mars 1871. L’équipe municipale organise une cérémonie d’inauguration qui vise à faire parler de la ville et de sa modernisation : l’objectif est atteint, puisque des journaux nationaux, comme Le Monde illustré ou L’Illustration évoquent en page 1 l’événement avec des gravures montrant la nouvelle rue, l’escalier et la statue. L’Echo pontoisien consacre dans son numéro du 14 octobre deux de ses quatre pages à l’événement.

Pour en faire un événement portée nationale, le maire compte sur la légitimité dynastique affichée : la nouvelle rue qui mène de la Gare à la Cathédrale est baptisée « Rue impériale », la statue est celle du beau-frère de Napoléon Bonaparte, un militaire distingué lors des guerres consulaires et cheville ouvrière du coup d’Etat du 18 Brumaire. Autant d’éléments qui peuvent convaincre l’Empereur Napoléon III de montrer son soutien à l’équipe pontoisienne. Il ne se déplace pas en personne, l’événement est trop mineur, mais délègue pour le représenter son aide de camp, le général de division Baron de Béville. Il descend du train à 12 :45, sous les cris de « Vive l’Empereur ». Il remonte la rue impériale passant en revue quatre-vingt-dix compagnies de pompiers et différentes fanfares municipales. La rue impériale est pavoisée de drapeaux, décorée d’écussons aux armes de Leclerc. La famille Leclerc est présente, avec ses alliés, grands noms du récit impérial, les Cambacérès, les Bonaparte, le duc d’Auerstaedt, etc. Installés sur deux tribunes qui se font face, de part et d’autre de l’escalier et de la statue, le maire prononce un discours, ponctué de cris « Vive l’Empereur ». Béville répond au discours municipal : il insiste sur les soins portés aux malades de la fièvre jaune à Saint-Domingue par Pauline Bonaparte, occasion d’un parallèle avec l’action de l’Impératrice Eugénie : « comme aussi, de nos jours, nous avons vu l’auguste épouse de l’Empereur, l’Impératrice Eugénie, prodiguer aux malheureuses victimes du choléra les consolations et les secours ». Là encore, les cris de « Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince impérial ! » ponctuent le discours.

Le banquet servi à 17 heures ne déroge pas à la célébration impériale, et pendant le dîner des toasts sont portés par le maire à l’Empereur, à l’Impératrice et au Prince impérial, à l’exclusion de Leclerc. Celui-ci est évoqué par Béville qui lève son verre « à la mémoire du général Leclerc et de sa famille ». Le duc d’Auerstaedt, de la famille Leclerc, invité à porter un toast, remercie la municipalité tout en saluant sa famille.

L’inauguration de la nouvelle rue et de la statue sont donc bien d’abord une manifestation d’allégeance au régime impérial, avant d’être la célébration de Leclerc. L’organisation du discours du maire va dans le même sens ; il célèbre d’abord la modernisation de la ville, l’arrivée de train, et les nouvelles voies urbaines ; Leclerc n’est évoqué qu’en seconde partie, en relatant pour l’essentiel la carrière militaire. La conquête de Saint-Domingue est limitée à quelques phrases : « A 28 ans, nommé général en chef de l’armée de Saint-Domingue, il se distingue dans cette grande colonie par les qualités d’administrateur et il combat avec une vaillance téméraire. Il s’illustre, dit l’Empereur, par la défaite d’une armée qui avait vaincu les Anglais. La mort vient l’arrêter là, à l’âge de 30 ans, ce vaillant général, qu’un avenir si brillant attendait à son retour en France ».

L’expédition de Saint-Domingue est donc reléguée au second plan, d’autant que le maire ne cache pas que la biographie de Leclerc est déjà polémique, or Seré-Depoin possède une sensibilité historienne, il fonde en 1877 la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin qu’il préside jusqu’en 1901. Le bilan de l’expédition de Saint-Domingue et de son général en chef est contesté depuis longtemps. La littérature, y compris œuvre des officiers présents[3] lors de l’expédition, souligne l’échec des opérations à Saint-Domingue, ce que n’ignore pas le maire déclarant « sa mémoire n’a pas échappé à la torture biographique, mais l’histoire impartiale lui devant la postérité des répondants et des parrains assez haut placés dans le sentiment national pour qu’il dédaigne, sous son enveloppe de marbre, des attaques que repoussent suffisamment l’éclat de ses services et la noblesse de son caractère ».

L’autre volet de la manifestation est une opération politique locale, il s’agit d’offrir une fête aux administrés pontoisiens qui prochainement doivent voter. Outre la présence des pompiers et des fanfares municipales, outre le temps des discours, une distribution de vivres est faite à 8 heures à la mairie pour les indigents, puis un concours de tirs est organisé dans la matinée avec remise de prix. Après les discours, les pompiers suivis de la foule défilent devant le monument Leclerc, moment qui précède des concerts donnés par des fanfares sur différentes places de la ville, qui confluent en fin d’après-midi vers les jardins de la ville. Cinq cents musiciens et choristes aux dires de la presse entonnent Le volontaire de 1791 composé par le directeur du conservatoire. Une montgolfière, baptisée Le Napoléon, est lâchée depuis la place de la mairie en fin d’après-midi, et à 19h30 est tiré un feu d’artifice suivi d’un bal populaire, tandis que la place de la gare, la rue Impériale et l’escalier sont illuminés. Un succès pour la presse locale qui donne dans l’emphase, « de mémoire d’homme, Pontoise n’a vue une journée aussi belle, aussi bien remplie ». La municipalité est bien au service de ses administrés électeurs qui ne manqueront pas de s’en rappeler lors des prochaines échéances électorales.

Le général Leclerc n’est donc pas au centre des célébrations qui concernent d’avantage l’Empire et la vie politique locale. Or Leclerc est un personnage détestable dont l’action militaire à Saint-Domingue relève des crimes de guerre, conduisant à une défaite et à l’évacuation de l’île, et les mesures politico-administratives reposent sur le rétablissement de l’esclavage.

1802, rétablir l’esclavage à Saint-Domingue par la guerre

Le passant d’aujourd’hui qui regarde l’inscription portée sur le piédestal de la statue Leclerc installée en 1869 voit qu’il est célébré comme « pacificateur de Saint-Domingue » ; l’inscription portée sur la « pelle Starck » indique que Leclerc est envoyé par Bonaparte sur « l’île de Saint-Domingue pour la pacifier. Il s’acquitta remarquablement de sa tâche, avant d’être terrassé par la fièvre jaune, en 1802 ».

Ces deux inscriptions ne sont pas acceptables historiquement et relèvent du négationnisme historique. Comment se déroule la mission menée par Leclerc à Saint Domingue ?

Saint-Domingue est la perle de l’Empire colonial français constitué au 17e siècle. Dans le cadre de l’exclusif colonial, elle produit le sucre de canne dont raffole le royaume de France ; elle est également le point d’arrivée principal de la traite négrière, constituant ainsi le commerce triangulaire. Les ports de la côte Atlantique fondent une grande partie de leur prospérité sur ces échanges avec la grande île : Dunkerque, Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Bordeaux sont connectés en permanence avec l’île. Or les principes universels des Droits de l’Homme proclamés par les représentants du peuple à l’été 1789 ont des répercussions à Saint-Domingue : les idées abolitionnistes portées par la Société des Amis des Noirs dont plusieurs membres sont des noirs, anciens esclaves affranchis ou mulâtres nés libres, vivant en métropole ou dans l’île ont rapidement des traductions politiques. En 1791, les esclaves se révoltent, et les commissaires du gouvernement envoyés sur l’île, dont Léger Sonthonax, Giraud, Julien Raymond, assistés de Etienne Polvérel, Claude Leborgne de Boigne, prennent la décision d’abolir l’esclavage, ce qui entraîne la disparition du Code noir rédigé par le fils de Colbert, et promulgué en 1685 par Louis XIV, ainsi que de l’ordonnance sur La police des noirs de 1777. La mesure est portée à l’ordre du jour de l’assemblée en 1794 ; la majorité de ses membres décide l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794, au grand dam des intérêts portuaires et coloniaux représentés par une minorité, connue sous le nom de Clichyens, où se quartier où se trouve leur club.

Lors des élections de 1797, l’île envoie six députés à Paris, dont trois noirs, qui portent la voix des noirs et des anciens esclaves. Mais déjà les noirs présents en métropole connaissent des difficultés : ceux qui servent dans les unités de l’armée française sont en 1798 cantonnés sur l’île d’Aix au large de La Rochelle dans des conditions matérielles honteuses dont le député de Saint-Domingue, Etienne Mentor, se fait le l’écho à l’assemblée et dans des libelles[4]. La situation se durcit encore après le coup d’Etat du 18 Brumaire qui conforte Bonaparte dans ses fonctions de Consul.

La conjoncture internationale modifie les données de la question coloniale : la Grande-Bretagne contrôle les mers, les liaisons sont difficiles avec les Antilles, et les troupes anglaises se sont emparées de la Martinique dès 1793, avant l’abolition, et pour laquelle il n’y a pas rétablissement de l’esclavage qui n’a jamais été aboli. Sa voisine, la Guadeloupe est restée française, donc l’esclavage a été aboli et il est rétabli par la force. Pendant l’année 1801, les négociations de paix sont engagées, et débouchent en 1802 sur la Paix d’Amiens, qui rend possible de nouveau les relations maritimes avec les Antilles. C’est dans ce cadre que Bonaparte pense la reconquête de Saint-Domingue, pourtant contrôlée par Toussaint-Louverture qui donne des garanties sur le maintien de l’île dans le ressort de la République française et sur son hostilité à l’Angleterre. D’autres mesures réglementaires et législatives contre les noirs sont simultanément promulguées sur le territoire français : Saint-Domingue perd sa représentation politique dans les chambres du Consulat en 1799 ; les contingents noirs parqués à l’île d’Aix[5] sont pour la plupart envoyés au Sénégal pour tenir Gorée et ses environs ; les autres officiers noirs sont rendus à la vie civile, comme le général Dumas ; une interdiction de résidence dans un rayon de trente lieues autour de Paris pour les anciens officiers noirs est appliquée, et Dumas doit demander une dérogation pour continuer de vivre à Villers-Cotterêts. L’Institution nationale des colonies qui forme à Paris depuis 1797 les jeunes fils des officiers noirs, dont les enfants de Toussaint-Louverture, est fermée. Le 20 ventôse an XI, le ministre de la Marine, Denis Decrès donne des renseignements au Ministre de l'Intérieur concernant deux enfants d’officiers noirs de Saint-Domingue : « L'intention du gouvernement est qu'ils soient tous deux rappelés et bornés aux travaux agricoles et mécaniques, seules occupations que la raison permette de donner aux individus de cette couleur »[6]. Le 8 janvier 1803, le ministre de la Justice, Claude-Ambroise Régnier, publie une ordonnance qui prohibe les mariages mixtes en France[7].

Au cœur de ce dispositif législatif se trouve le rétablissement de l'esclavage (loi du 20 mai 1802 - 30 floréal an X), ce qui constitue le cœur de la mission de Leclerc à Saint-Domingue.

Les contingents militaires de la République, 30 000 hommes, transportés par une escadre placée sous le commandement de Joyeux Villaret, proche du parti esclavagiste, sont constituées de troupes que la paix d’Amiens rend disponibles, à l’exclusion des bataillons noirs. Sont ainsi envoyés dans l’île les bataillons polonais…

L’historien Bernard Gainot, dans un article paru en 2011[8], évoque les « politiques du massacre dans la Révolution de Haïti ». Pour la période comprise entre l’été 1802 et l’été 1803, moment où Leclerc d’abord puis Rochambeau exercent le commandement. A l’été 1802, « la pacification semble acquise, la plupart des chefs militaires noirs ou mulâtres sont ralliés et Toussaint-Louverture a été déporté en France », mais des soulèvements locaux se poursuivent et sont alors matés par une violence nouvelle à l’encontre d’abord des officiers noirs dont plusieurs sont suppliciés. Puis en octobre 1802, Leclerc se débarrasse de ses propres troupes noires en les asphyxiant au gaz de souffre sur des bateaux à soupapes où sont parquées les victimes à fond de cale. En mars 1803, débarquent sur l’île des Dogues de Cuba, chiens utilisés pour faire la chasse aux esclaves enfuis et commandés par Leclerc à la demande de son second Rochambeau. Leur usage est relaté par plusieurs témoignages qui montrent la sauvagerie de la répression. Dès 1805 paraît à Londres un opuscule avec des gravures qui figure les chiens[9]. Bernard Gainot précise : « Leur utilisation proprement militaire (débusquer les insurgés) est d’ailleurs bien vite mise en question par les officiers ; le général Sarrazin se plaint de ce que, livrées à elles-mêmes, ces bêtes s’attaquent en priorité à ses propres soldats. Rochambeau lui-même convient de leur peu d’efficacité : « Il achète une grande quantité de chiens à Cuba, les fait arriver à grands frais à Saint-Domingue. On les essaye une ou deux fois dans les combats. Ils ne servent à rien, ne mordaient personne, et l’on ne s’en est plus servi à l’avenir parce que s’étant assuré de leur inutilité parfaite contre l’ennemi portant une arme à feu ». Il n’empêche qu’ils ont été utilisés y compris dans des arènes contre des prisonniers.

Or ces actions contreviennent aux usages militaires, dont la tradition impose de respecter un ennemi désarmé et les populations civiles. Les contemporains ne s’y trompent pas, et le général Kerveseau écrit à son ami Pamphile De Lacroix « Il n’est que trop vrai, mon cher général, que la guerre des couleurs est déclarée et que nous nous trouvons dans l’affreuse alternative d’être dévoré par des tigres, ou de devenir tigres nous-mêmes »[10].

La logique raciale a triomphé sous le Consulat, et Leclerc en applique la politique. Le bilan tiré par les contemporains est accablant : en 1817, un proche de Sonthonax écrit : « Le commandement en chef fut confié au général Leclerc, qui n’avait d’autre titre pour justifier ce choix, que celui d’être le beau-frère du consul. C’était une première faute ; elle annonçait que, qu’elle que fût son administration, elle serait toujours approuvée, et interdire les réclamations et les plaintes »[11]. Il exécute également Rochambeau, « le commandant en second fut le général Rochambeau, dont la carrière militaire fut moins heureuse que celle de son illustre père » [12].Rochambeaul doit fuir l’île à l’automne 1803, en transférant son pouvoir à un des protagonistes, Dessaline, et l’île sombre dans une guerre civile, s’éloigne définitivement de la France pour proclamer son indépendance.

***

Mentionner donc aujourd’hui sur une adresse au public que le général Leclerc fut envoyé à Saint-Domingue pour « la pacifier. Il s’acquitta remarquablement de sa tâche » relève donc du négationnisme. C’est un contre-exemple de ce qu’il faudrait faire pour rendre compréhensible à nos contemporains la statuaire ancienne d’acteurs marqués par l’esclavage et le racisme. A défaut de déboulonner les statues, les responsables politiques locaux et nationaux feraient bien de se documenter. Les historiens ont fait leur travail, et depuis longtemps sur ce dossier. L’ignorance n’est pas un gage de bon gouvernement.

[1] L’Echo de Pontoise, 31/12/1868, p. 1.

[2] Fondée en 1888 sous le nom de "Ligue anti-esclavagiste".

[3] Parmi les ouvrages disponibles et sans doute connus de Seré-Depoin : DE LACROIX, Pamphile (Général), Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, par le lieutenant-général baron Pamphile de Lacroix, Pillet aîné, Paris, 1819 ; DE LACROIX, Pamphile (Général), Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution de St-Domingue avec une carte nouvelle de l'île et un plan topographique de la Crête-à-Pierrot, Paris, 1820 ; LEMONNIER-DELAFOSSE, Jean-Baptiste (Général), Seconde campagne de Saint-Domingue, précédée des Souvenirs historiques et succints de la première campagne, Brindeau, Le Havre, 1846 – 1850 ; SARRAZIN, Jean, Mémoires du général sarrazin, écrits par lui-même depuis 1770, jusqu’en 1848, Vaucaulaert Bruxelles, 1848, 548 p.

[4] MENTOR, Etienne, Dernier Mot d'Étienne Mentor, représentant du peuple, à Étienne Bruix, ministre de la marine et des colonies. (21 ventôse an VII.), S. l. n. d.

[5] MENTOR, Etienne, Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion d'ordre faite par Mentor sur l'arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an VI relatif aux militaires noirs et de couleur exilés à l'île d'Aix. Séance du 5 messidor an VII, Imprimerie nationale, Paris, Messidor an 7. [juin 1799], 4 p.

[6] GAINOT, Bernard, « Un projet avorté d’intégration républicaine : l’institution nationale des colonies (1797 – 1802) », Dix-huitième siècle, 32/2000, p.398.

[7] Circulaire du grand juge ministre de la justice relative à la prohibition du mariage entre les blancs et les noirs. 18 nivôse an 11 (8 janvier 1803).

[8] GAINOT, Bernard, « « Sur fond de cruelle inhumanité » ; les politiques du massacre dans la Révolution de Haïti. », La Révolution française [En ligne], Les massacres aux temps des Révolutions, mis en ligne le 08 janvier 2011, pp. 1-14.

[9] RAINSFORD, Marcus, An Historical Account of the Black Empire of Hayti, London, 1805

[10] Cité par GAINOT, Bernard, op. cit., p. 8

[11] LEBORGNE DE BOIGNE, Claude, Nouveau système de colonisation pour Saint6domingue, précédé de considérations générales sur le régime colonial des Européens dans les deux Indes, Dondey-Dupré, Paris, 1817, p. 118

[12] LEBORGNE DE BOIGNE, Claude, Nouveau système de colonisation pour Saint6domingue, précédé de considérations générales sur le régime colonial des Européens dans les deux Indes, Dondey-Dupré, Paris, 1817, p. 118

[1] CANU, Joseph, « Doit-on déboulonner la statue du « général Leclerc » à Pontoise, La Gazette du Val d’Oise, 13/3/2020

[2] Mémoire sur différents travaux publics à entreprendre dans Pontoise à l'occasion de la construction d'une gare dans la ville, présenté par M. Seré-Depoin, impr. de Renou et Maulde, Paris, 1863, 40 p.

[3] Deuxième mémoire sur différents travaux publics à exécuter dans Pontoise, à l'occasion de l'établissement d'une gare nouvelle au centre de la ville, présenté par M. Seré-Depoin. La rue Impériale, Impr. de Renou et Maulde, Paris, mai 1864, 38 p.