« Une fois le branchement réalisé, l’expression « souffler la chandelle » pour éteindre l’électricité a continué longtemps à être employée, une parole trop ancienne pour être oubliée du jour au lendemain. » 1

N’ai-je pas noté déjà l’importance de l’œuvre en cours de Jean-Loup Trassard, de par ses qualités littéraires, bien évidemment, mais aussi pour son utilité ! Il aura été le témoin pointilleux d’un territoire à son époque, et à travers cet échantillon les rescapés du futur, s’il en reste, et s’il en est parmi eux qui s’intéressent à la chose écrite, sauront reconstituer ce qu’a été la vie d’un certain milieu. Ma remarque est d’autant plus facile à émettre que ce caractère un rien passéiste est déjà inscrit au présent dans le travail de l’auteur de Dormance, dont l’immersion dans sa mémoire est un des moyens qu’il a de nourrir et insuffler ses écrits.

Ayant aujourd’hui atteint un âge avancé, il porte son regard rétrospectif sur cette même campagne de l’ouest mayennais qui est la source et quasi océan du son univers mental et poétique. J’aimerais aujourd’hui insister sur l’aspect inventaire de sa méthode, qui apparaît d’autant plus dans son travail photographique, car non seulement écrivain de premier ordre – il est déjà un classique contemporain – Jean-Loup Trassard a développé en parallèle une œuvre de photographe qui suit les traces de son minutieux stylo. Comme il a décrit un paysage dans ses moindres compartiments, il a inventorié, et continue de le faire, les images qui s’en dégagent. Et de même il met en boîte les objets qui l’entourent, son univers est ainsi déplié, examiné, entendu, avec une attention presque maniaque, ou simplement amoureuse. Le goût de la photographie, là encore, lui a été transmis.

« C’est d’elle, certainement – Marie-Louise Jehan [la grand-mère normande de J-L Trassard, qu’il n’a pas connue] qui chantait aux fenêtres ensoleillées, aux repas sou l’ombrage – que me vient la photographie. À travers la pratique qu’en avait mon père, seul de trois enfants à hériter de sa mère le goût de photographier. » 2

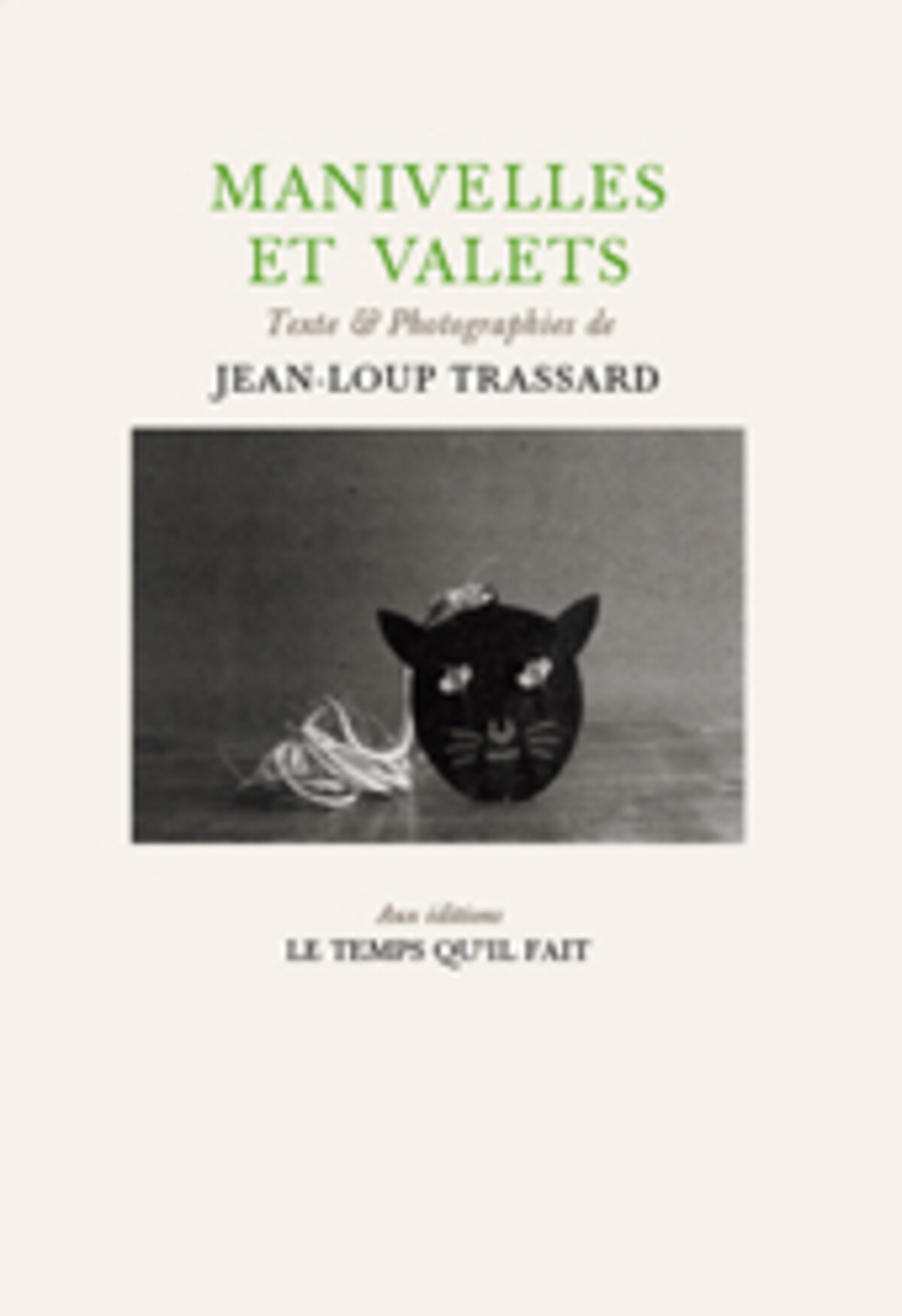

Les éditions Gallimard, tout d’abord par la collection Le Chemin (où furent accueillis en leurs jeunes temps, sous l’égide de Georges Lambrichs, des écrivains aussi notoires que J.-M. Le Clezio, Michel Butor, Jacques Réda, Georges Perros, Jacques Roubaud), ont suivi depuis les années 60 l’œuvre en prose de Trassard, depuis L’amitié des abeilles et à partir de Tardifs instantanés (premier titre dans la collection blanche), jusqu’à Neige sur la forge, et aujourd’hui Un jour qui était la nuit. Mais c’est Georges Monti et ses éditions du Temps qu’il fait qui ont fait naître et accompagne Trassard photographe et Trassard archiviste de son nid campagnard. Après la découpe de son bocage environnant, ce fut l’inventaire des objets de panoplie, outils agricoles que l’on peut tenir à la main (les engins à moteur n’ont pas lieu d’être en ce noble répertoire), et puis les objets domestiques, ou encore les fétiches les plus intimes, qui se rapportent à son enfance, parfois mis en scène, jouets se jouant de la grande échelle, ainsi affublés d’un nouvel infini proposé par l’espiègle photographe, et que l’on dévisage.

Mais ce sont les humains qui tissent le fil des histoires qu’on peut rapporter. Et Trassard ne les oublie pas, il en dresse le portrait vivant, humble et tragique à la fois.

« Les cultivateurs de mon enfance étaient assez petits, ils circulaient couverts d’une casquette plate, genoux serrés sous une couverture, dans des carrioles à capote noire, ou d’autres fois debout dans le tombereau à hautes roues qui leur permettait de suivre des chemins emplis de boue liquide, sauf que les branches basses refermées au-dessus les décoiffaient. Ils étaient de génération en génération comme écrasés par le travail, par les sacs de blé trop souvent portés, presque cent kilos, par les brouettes de fumier, leurs larges mains crispées sur les brancards malgré blessures parfois ou, l’hiver, des engelures éclatées non soignées, j’ai vu cela de près. Il leur fallait aussi soulever le brabant et le retourner à chaque bout de raie, les champs n’étant pas grands dans notre bocage cette charge revenait souvent. Je les ai connus pliés en deux sur une fourche à fumier ou une pelle pour bêcher. Autour du manche de l’outil, c’est le corps entier qui est requis par l’effort, les bras, les cuisses, les genoux et le dos, vers la soixantaine les cultivateurs étaient rompus. » 3

Manivelles

Le dernier en date de ces beaux ouvrages est sorti des presses de l’imprimeur en mars dernier, à l’orée du printemps, c’est un même texte qui court au long des pages, croisant et entrecroisant une série de photographies noires et blanches imprimées en deux tons (deux passages). Véritable collectionneur, l’auteur de Manivelles et valets a recueilli maints objets, outils le plus souvent, ou objets usuels, parmi ceux voués à la ruine, à la décharge. Il les fait revivre avec les mots, mais aussi avec son œil qui invite à revivre à travers les natures dites mortes qu’il propose. Ici lampe tempête, écuelle, chaufferette, piège, hachoir, etc.

Valets

Si Manivelles renvoie à la part usuelle, Valets n’est pas moins qu’une indication de classe. C’est un véritable rapport de subordination que décrit Jean-Loup Trassard, un rapport intériorisé, discret, mais bien là. Rapport qui existait entre le fermier et son valet, son commis, lequel était souvent issu de l’assistance publique ou d’une famille trop nombreuse et n’avait d’autres choix que de vendre sa force musculaire à un paysan installé. Pour l’un et l’autre, sans oublier la fermière – qui s’occupe en premier lieu de la maison et des enfants, mais pas seulement – c’est une vie entièrement vouée, sept jours sur sept, à la tâche. La fermière porte aux champs la nourriture afin que le travail ne soit pas interrompu trop longtemps dans la journée. L’homme n’est pas en reste quant à la charge de travail, mais c’est pour lui-même et sa famille qu’il se donne tant. Le valet ne touche qu’un très maigre salaire et il dort dans une ‘‘loge’’, un cabanon, à l’angle duquel il se trouve parfois qu’on attache le chien de garde.

« Au repas, le valet ne pouvait se resservir que si le patron ou la patronne poussait un petit peu le plat vers lui en guise de proposition. On lui versait du cidre, un verre ou deux, il ne pouvait se servir seul que de l’eau du puits. Et si avoir bon appétit était permis, mieux valait s’arranger pour montrer de la modération. Chacun mangeait avec son couteau de poche. Si le plat demandait une fourchette, voire une assiette, la patronne y pourvoyait d’avance. Pendant le repas en commun le valet pouvait parler mais avec prudence, sans poser de questions, sans raconter les pratiques de la ferme où il avait travaillé avant. S’il y avait motif à plaisanteries, celles-ci restaient aux enfants de la maison. » 4

Jean-Loup Trassard écrit sans tristesse sur un passé peu lointain, même si révolu. Il fait part d’une humanité qui avait ses bons côtés et aussi ses mauvais, car le monde qu’il évoque, s’il n’était pas plaintif n’en était pas moins un monde dur, un monde qui en outre ne s’aimait guère 5. Il est à noter que la nostalgie ne pointe guère dans les écrits du passeur, il ne lui fait point trop de place, ou alors habillée de beauté. De même qu’il ne souffrirait pas de trop souffrir en composant ses livres, et surtout d’en fait état.

« Aussi me suis-je toujours moqué des auteurs qui mettaient en avant la douleur de leur accouchement, pour cette raison suffisante que si l’écriture leur était tellement pénible ils n’avaient qu’à y renoncer ! Je ne prétends point qu’écrire soit facile, mais que cette lutte avec la langue, sur chaque ligne affrontée, est justement passionnante. Le sujet n’est pas ce qui importe quand la littérature, elle, se trouve dans un jeu de mots sur cette ligne qu’est la phrase. Le sujet sert d’appui pour tendre des mots. » 6

Assez tardivement, l’auteur d’Exodiaire s’est mis à parler plus volontiers et plus directement de lui-même et aussi, avec douleur, d’une mère disparue quand il était encore enfant, la première personne s’est faite plus naturelle. Au terme d’une longue période sensualiste, il sortira d’une écriture de la fusion comme on sortirait de la terre, pour aborder ce qui sera de l’ordre de la perception, davantage en rapport avec la vie au grand jour 7. Style desserré, parole libérée, avec la fantaisie et la confidence, on trouve dans certains textes de Un jour qui était la nuit des drôleries joyeuses qui font plaisir et une urbanité soudain toute citadine, car cet écrivain rural a partagé son temps entre Paris et le bocage mayennais, c’est un paysan averti (Trassard n’a jamais été esclave de sa terre, ses revenus étaient autres) et fort instruit (grand lecteur notamment des littératures russes et américaines). Et il saisit quand il le faut l’occasion de dire son lien à l’écriture, exigeant et passionnel. On s’en doutait, de l’avoir souvent goûté.

« La narration ? Je ne sais toujours pas s’il s’agit d’inventer un petit cours musardant, imprévu, qui peut devenir fleuve, et de s’y étirer fluide entre les bords rocheux de la vie, ou s’il s’agit tout au contraire de s’arracher au courant transparent des jours pour aborder une terre nocturne. La narration, la vie, en tout cas se changeraient l’une l’autre par cette réciprocité qu’ont entre eux le ruisseau et son lit. » 8

*

Jean-Loup Trassard, Manivelles et valets, éditions Temps qu’il fait, 2021 – 24 €

Sur le site de l’éditeur

Jean-Loup Trassard, Un jour qui était la nuit, éditions Gallimard, 2021 – 21 €

Voir aussi Cahier Jean-Loup Trassard, Le Temps qu’il fait, 2014.

et Florent Hélesbeux, Jean-Loup Trassard ou le paysage empêché, éditions Garnier, 2018.

1) Jean-Loup Trassard, Manivelles et valets, éditions Temps qu’il fait, 2021, p. 39.

2) J-L T, in Sous les nuages d’argent, Le Temps qu’il fait, 1994, repris in Cahier Jean-Loup Trassard, Le Temps qu’il fait, 2014.

3) Jean-Loup Trassard, Manivelles et valets. p. 41-42.

4) Ibid. p. 51-52

5) Cf. Florent Hélesbeux, Jean-Loup Trassard ou le paysage empêché, éditons Garnier, 2018, p. 576.

6) J-L T, Et maintenant ? in Un jour qui était la nuit, Gallimard, 2021, p. 72.

7) Cf. Florent Hélesbeux, op. cit. Contre l’écueil sensualiste, p. 211-290.

8) J-L T, in revue Faix (1983), repris un Cahier Jean-Loup Trassard, Le Temps qu’il fait, 2014.