« Les vrais créateurs ne sont jamais saisis par les pinces historiques. » 1

« L’archipel est la plus haute solitude, mais on ne trouve pas seul l’archipel,

il vous trouve. Et c’est alors que nous sommes plusieurs. » 2

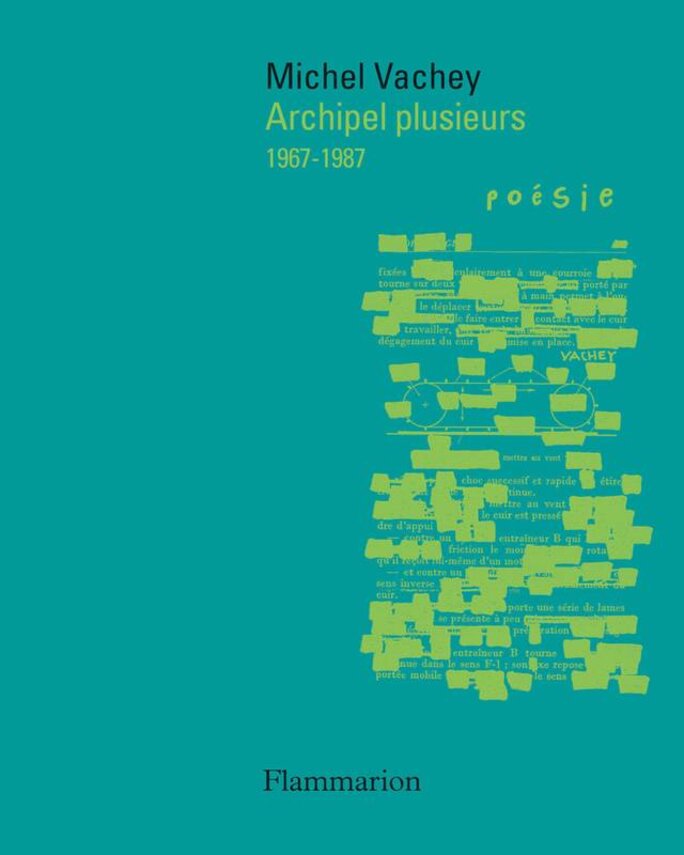

Assurément, un des événements éditoriaux de l’année, la parution de ce fort volume redonnant à lire le poète-chercheur Michel Vachey. Plus de trente après sa disparition prématurée, alors que l’effacement semblait avoir gagné son pari, voici que le travail de fourmi mené par L.L. de Mars porte enfin ses fruits [voir sa vidéo de présentation]. Un travail exceptionnel de brassage et compréhension des archives laissées par Vachey, aussi bien textes que collages, lettres, tentatives graphiques diverses, destructions, détournements, lacérations, recouvrements (et même des essais sonores, si j’ai bien lu la notice). Le chantier de celui qui écrivait allait de plus en plus vers un développement visuel des idées, d’où ces essais de couleurs, de formes et rythmes que ce volume, publié chez Flammarion sous l’égide de Yves di Manno, laisse généreusement entrevoir.

« Qui écrit marche et ne marche plus dans la rue où vous le voyez marcher. Il marche en même temps dans la rue et dans l’image de rue, entre cette rue et la vôtre. Il se fabrique une terre et u cerveau, il invente cette rue dans cette rue, à côté de cette rue, où devant cette rue, une rue où peut-être plus tard vous serez forcé de passer ‘‘à votre tour’’ sans soupçonner que c’est lui qui l’a pour son usage, pour vous échapper. Qui écrit ne se prend pas pour un architecte, un urbaniste encore moins, il fuit, il ne désire pas détruire, il entend glisse la terre meuble dans les cerveaux. » 3

Agrandissement : Illustration 2

Si c’est Yves di Manno qui introduit le livre, c’est L. L. de Mars qui en a pensé puis articulé l’ensemble, présentant chaque section avec le plus grand soin, la plus grande précision et signant une postface imposante. Tout jeune homme lui-même créatif, à Lorient, L. L. de Mars y a rencontré, Vachey, documentaliste dans un lycée cette même ville. Amitié vite contractée mais interrompue par la mort soudaine de Vachey, en 1987. Depuis, les publications ça-et-là, en revue ou sur le site Le Terrier n’ont cessé, mais il fallait que Vachey puisse sortir des contrées semi-clandestines, le mettre au grand jour, avec des moyens adéquats, c’est ce qu’a permis la collaboration avec Di Mano/Flammarion.

Si Michel Vachey écrivit des poèmes, ce ne fut probablement que par goût de l’expérience, et parce que poésie veut dire aussi tentative. Les essais et les proses, ou encore les travaux plastiques ou sonores qu’il a laissés, dont un petit nombre avait paru en leur temps, notamment au Mercure de France ou aux éditions Bourgois. restent bien sûr à publier ou à republier. Ce volume-archipel qui paraît dans la principale collection de poésie actuelle (par sa force de diffusion, au moins) ne saurait constituer qu’une amorce, un aperçu substantiel d’une œuvre aventurière et multiforme, comme on en voit peut aujourd’hui où il semble que chacun se fasse plus volontiers spécialiste. Mais une telle amorce a valeur de charge, elle est une œuvre en soi, un départ de feu, qui brûle déjà.

« L’écriture mourait par réplétion, par famine, ça s’écrivait à chaque instant n’importe où, taches de soleil à travers les arbres, diffractions, murs, fendillements, déplacement de feuilles, feuilles, gens, jeunes femmes, vieilles femmes désirables, prostitution sans avarice, proche de l’étude, prostitution agile, pas distances ou évanouissements mais un passionnément des écarts physiques où la joie était la méthode. […]» 4

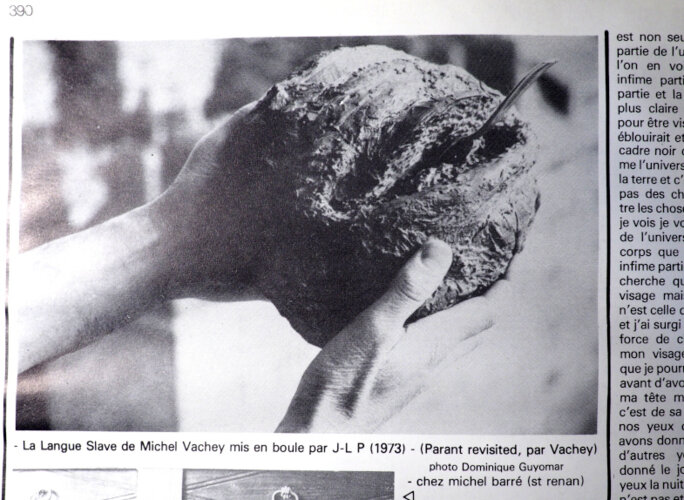

Qu’on s’entende bien, Vachey n’est pas un « maudit », il a été lu et approuvé par ses contemporains, requis par des éditeurs, et non des moindres. Il a été en rapport avec des personnalités aussi diverses que les écrivains Pierre Pachet ou Michel Butor, le poète Alain Borer, le philosophe Jean-François Lyotard, le poète-plasticien Jean-Luc Parant, l’éditeur Robert Varlez. À travers des extraits de correspondances on comprend l’exigence de Vachey, ses remises en question permanentes, comme quand il écrit à Varlez qui lui envoie les épreuves d’un texte à paraître, pour se demander comment il a « pu écrire un texte aussi nul ».

« (Aucun dieu n’existera pour me pardonner. Aucun dieu n’existera pour se venger. J’ai attaqué la toile. Ce fut une chose horrible. Savez-vous ce qu’il en retourne du MORCEAU DE TOILE qu’on déchire ? Des bouts de ma propre peau se défaisaient dans mes doigts. JE NE SAIGNAIS PAS. L est dsur d’être un monstre, même provisoire, personne n’est préparé à cela. Mais la toile était ma main, le la tordais, j’en faisais un pinceau, et c’était ENCORE MA MAIN que le temps trouvait bouleversante.

…) » 5

Quelques exemples de textes de Michel Vachey qui apparaissent en partie dans ce volume :

– En 1968, Vachey publie C’était à Mégara (Mercure de France), titre évidemment issu du Salammbô de Flaubert, le texte lui-même se sert de citations du même roman qui apparaissent en capitales et sont donc transparentes.

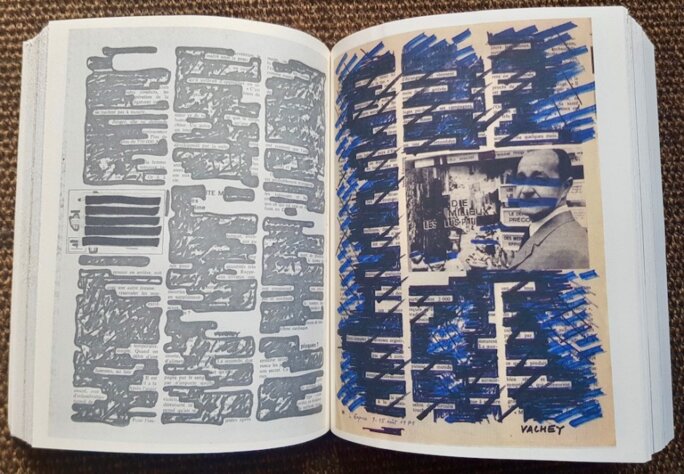

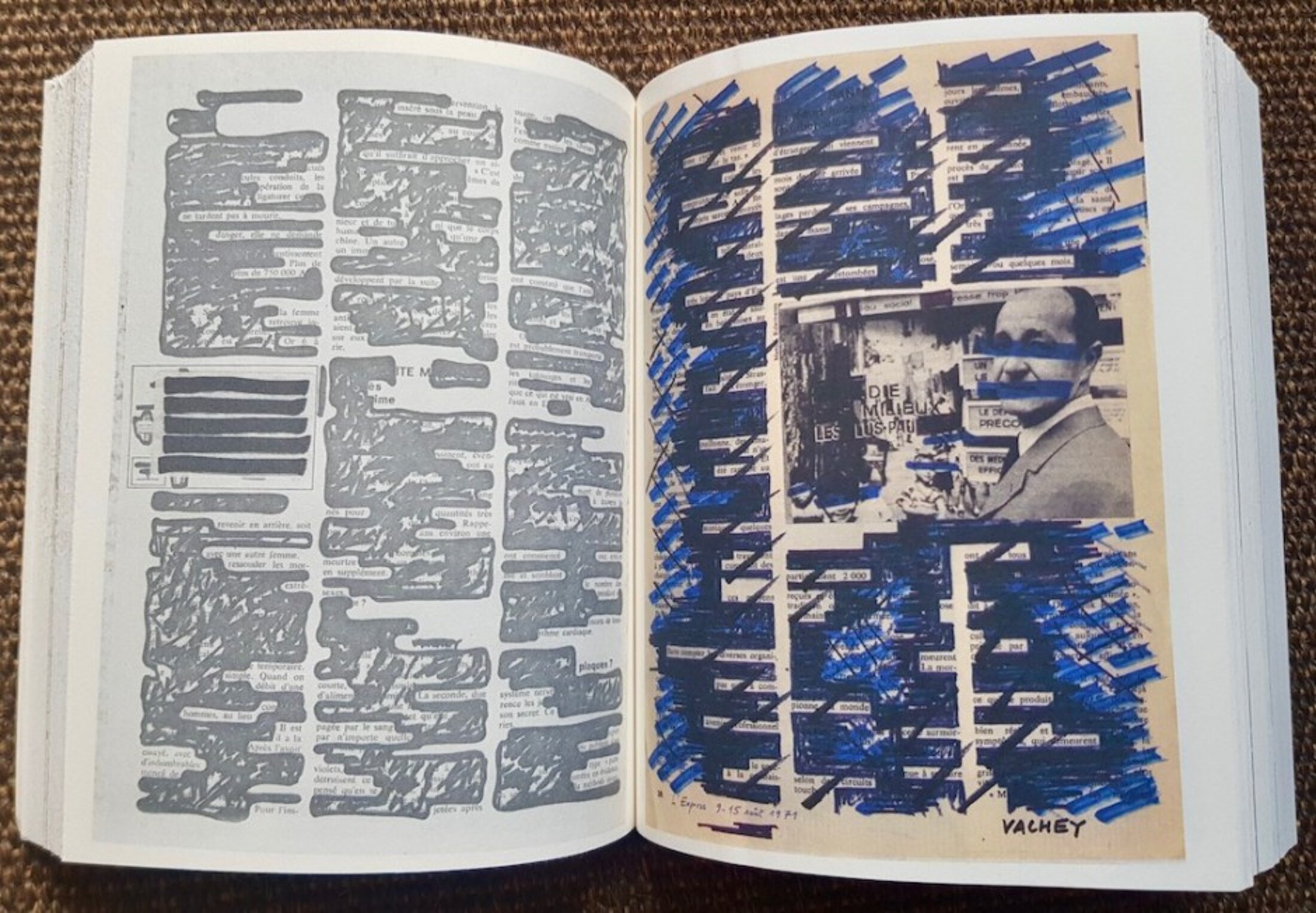

– En 1975, Caviard 6, comme son titre l’indique utilise la technique du caviardage, à laquelle on a recours habituellement pour censurer un texte qu’il s’agit de noircir en certains endroits jugés gênants. Ici, ce procédé négatif devient procédé d’écriture, il impose des mots arrachés à d’autres mots déjà là.

– En 1978, il écrit une sorte un texte en creux qui n’est en fait qu’une liste de corrections d’un texte qui n’existe pas, dont on n’a aucune trace ni indication : Erratum sur manuscrit.

– En 1986, un des derniers textes de Vachey, Les Commençants. Une proposition ironique d’exposition d’un monde absurde où des prescriptions ne sauraient manquer, incongrues à souhait ? indiquant par glossaire ou par règles ce qui guidera l’intrus à l’intérieur du dispositif. On peut penser à certains textes de Michaux, mais on y aurait effacé tout pittoresque pour mieux rehausser l’abstrait, un humour décalé en découle, et refroidissant.

Agrandissement : Illustration 3

« Les bérets d’intention : le béret est un titre délivré par la Garniture à l’auteur d’une intention ou d’un découvert pour assurer son exploit exclusif et signer son souffle pendant la durée d’un certain nombre de termes, années fames ou infames.

Les licences ; autorisations données pour exercer une emprise commerciale ou une industrie indéterminée au titulaire d’un béret d’intention. (v.d. silences)

[…]

Un rechancé doit absolument tout oublier sinon il ne commence plus, se demande comment commencer, on dit qu’il recommence. « 7

§

En 1987, l’année de la mort de Michel Vachey, le Magazine littéraire consacre un numéro à la poésie française 8, l’auteur de La Snow ou de Toil n’apparaît pas. Cependant, neuf ans plus tôt, dans un autre dossier consacré à la poésie par ce même magazine 9, Michel Vachey y était bien présent, l’auteur de sa notice concluant sa présentation ainsi : « De fait, Vachey est un des rares aujourd’hui (avec Butor et Maurice Roche) a avoir entretenu la confusion des genres, poésie, roman, peinture, théâtre, télévision et critique, pouvant se dédoubler, s’éteindre, s’interpénétrer, dans une suspicion de tout ce qui se fige et fait pouvoir. » De même L. L de Mars nous propose une clef de cette œuvre-chantier : « Michel Vachey est habité par un programme, tout personnel, de déshabillage de tous les régimes de vérité et des artifices littéraires par lesquels elle est promise. » 10

Agrandissement : Illustration 4

Avec ce retour de Michel Vachey parmi nous, il est bien possible que nous puissions vérifier combien la création s’est globalement assagi avec le temps, et surtout combien l’énergie vitale et instigatrice, où qu’elle mène, paraît aujourd’hui faire défaut, ou, plus exactement, se « cacher » encore mieux qu’avant. Le mur de la communication semble établi, derrière lequel tout devrait demeurer inchangé, sauf à ce qu’il tombe en miettes.

« J’ai toujours aimé les murs. Tous les murs. Sans exception. Presque sans exception. Les murs frais. » 11

*

Michel Vachey, Archipel plusieurs, 1967-1987, Flammarion, 2021. 30 €

1) L. L. de Mars dans un entretien accordé à Lundi matin (éditions du 10 juin 2021)

2) Cf. Bioème, 1978, cité in Michel Vachey, op. cit., p. 307.

3) Un piège, texte inédit, 1983, cité in Michel Vachey, op. cit. p. 301.

4) Michel Vachey, op. cit. p. 214.

5) Michel Vachey, Archipel plusieurs, 1967-1987, Flammarion, 2021. p. 215.

6) Caviard, titre d’un volet du livre de Michel Vachey : Toil (éditions Bourgois, 1975).

7) Michel Vachey, op. cit. p. 377-379

8) Magazine littéraire n° 247, novembre 1987, « 50 ans de poésie française ».

9) Magazine littéraire n° 140, septembre 1978, « 68-78, dis ans de poésie ».

10) M. V. Op. cit., p. 424.

11) M. V. Op. cit., p. 194.