« Debord n’est à l’aise qu’avec les mots. »

J-M Apostolidès 1

Il y a l’habituelle plaisanterie qui rappelle que tous les livres sont contenus dans le dictionnaire. Et puis il y a l’évidence selon laquelle les livres que l’on écrit sont faits de nos lectures et de notre expérience. Quand les livres sont l’objet de lectures attentives, au point que des extraits en ont été recopiés sur des fiches conservées avec soin, cela veut dire que la source d’un travail à venir est dans ses fiches plus encore que dans les livres eux-mêmes.

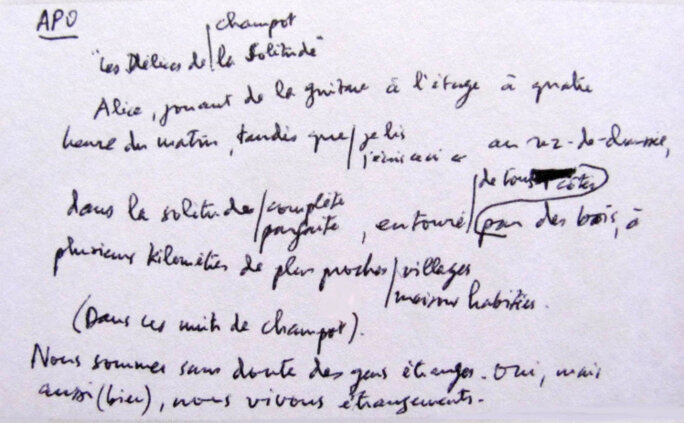

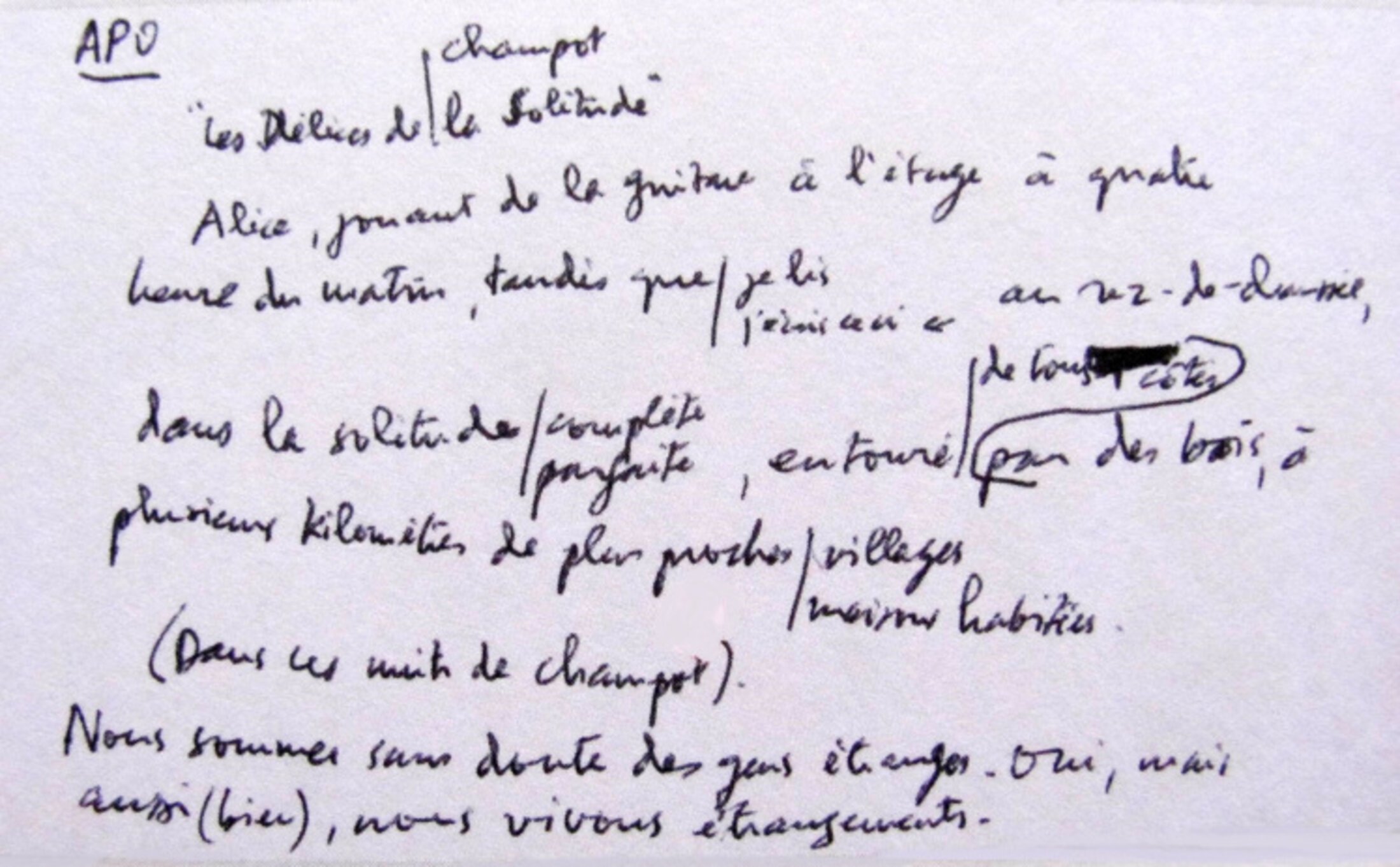

À la différence de certains d’entre nous, Guy Debord n’écrivait jamais dans ses livres, mais il créait pour chacun d’eux une ou plusieurs fiches sur lesquelles il recopiait les passages qui l’avaient intéressé, non sans y aller quelquefois de ses commentaires. L’ensemble de ces fiches constituaient un laboratoire où il pouvait puiser, y fabriquer ses appuis, affûter ses idées, trouver même la matrice de certains pans de ses propres ouvrages où, on le sait, les emprunts abondent, décalqués ou détournés.

Guy Debord n’a pas été qu’un grand styliste, il fut un analyste se voulant stratège. Son art, celui de la récupération et du détournement, de l’observation et de la formule. L’errance, la dérive ont été ressorts de ses modalités. Ses fiches, classées par thèmes dans des cartons distincts, ont erré, elles aussi, elles ont suivi en tout cas nombre de déménagements, jamais abandonnées par leur auteur, elles étaient à l’évidence une partie de sa mémoire, de son cerveau.

C’est cette année que ces fiches de lectures du fondateur le plus éminent de l’Internationale lettriste puis de l’Internationale situationniste sont proposées au public bibliophile sous forme de beaux volumes sombres et or, aux éditions L’Échappée.

*

C’est en critique et connaisseur que Debord commente ainsi le Machiavel de Claude Lefort (Le Travail de l'œuvre, Machiavel) : « Ce serait du Borgès si Machiavel n’avait pas existé. On pourrait partout (in 70 pages d’introduction) remplacer Machiavel par Hegel, Max, Lenine, etc. Cette œuvre de Claude Lefort ne travaillera pas ! L’écriture dans le style Lacan (jusqu’au pseudo médiévalisme du titre), il parle du ‘‘brillant d’un discours dont la rigueur, la concision et l’allègre mouvement semblent témoigner de la vérité qu’il désigne’’ (p.18) et lui-même, certes, ne tend pas de tels pièges au lecteur ! (le ‘‘questionnement’’, et son ‘‘misérable’’ style 1967). »

Agrandissement : Illustration 2

Si Debord se veut stratège, c’est que, comme le dit Emmanuel Guy dans sa postface du volume Stratégie : « On écrit de la stratégie pour comprendre les raisons d’une défaite. »2 Et elles sont les plus nombreuses, on le sait, hélas.

Le volume Poésie, etc surprend par le peu de surprises qu’il occasionne et par l’amalgame qui est fait entre poésie et littérature tout court. Sans parler de la présence ici de Lewis Mumford, qu’on aurait bien sûr imaginé sous une autre bannière – rappelons les cinq dossiers où s’inscrivent ces nombreuses fiches : Poésie, etc. ; Histoire ; Philosophie ; Marxisme ; Stratégie. Gabriel Ferreira Zacarias (auteur de la postface du volume Poésie, etc) avance qu’il est probable que, pour Debord, tout essai se rapportant à la ville avait à voir avec la psychogéographie, donc avec la dérive, qui est une pratique avant tout poétique. On sait, par ailleurs, que La cité à travers l’histoire, abondamment annoté, est un des ouvrages utilisé par Debord et cité dans La société du spectacle.

À un poète qui a aimé et parlé de la ville, Baudelaire, Debord emprunte volontiers, notamment : « Je voulais parler la belle langue de mon siècle. » ; ajoutant, de son cru : « Je ne tenais pas tellement à être écouté. »3

Agrandissement : Illustration 3

On se souvient que, dans Panégyrique, Debord affirme qu’il a estimé plus que personne au monde deux poètes : Arthur Cravan et Lautréamont. On les retrouve parmi ces fiches : « J’ai été aussi le poète des destins » (Cravan) ; « Si le lecteur trouve cette phrase trop longue, qu’il accepte mes excuses, mais qu’il ne s’attende pas de ma part à des bassesses. » (Lautréamont).

Comme on trouve Cervantès : « Et quand vous aurez vu, répliqua Don Quichotte, quelle obligation vous aurais-je de reconnaître une vérité qui parle d’elle-même ? L’important c’est que vous le croyiez sans le voir, que vous en juriez, et que vous souteniez les armes à la main contre qui que ce soit. »4

Qui que ce soit ? Plus facilement quelqu’un d’hostile, il est permis de le croire. Et Debord eut certes le don de se choisir et aussi de se fabriquer des ennemis aussi bien que des amis, qu’il usait parfois rapidement et brutalement. Est-ce pour cela ou en prévision, mais à quel moment était-ce, qu’il notait, extrait de l’Ancien testament : « Je suis devenu vieux au milieu de tous mes ennemis. »5 ?

Quant au bonheur et aux joies, il en abusa peut-être à souhait, brûlant la vie comme le temps ; c’est dans L’homme sans qualité, le grand roman de Musil, copieusement annoté, qu’il relève d’ailleurs une leçon qui pourrait être la sienne : « Il y a quelque chose dans la vie humaine qui impose au bonheur la brièveté, au point que bonheur et brièveté semblent inséparables comme frères et sœurs. »

Comme une rare anomalie souriante, au sein d’un aréopage des plus incontournables, la présence du chanteur et écrivain Mouloudji, figure du Saint-Germain-des-Prés de l’après guerre, auteur de multiples chansons ou poèmes sur Paris que Debord, qui tient du bohème autant que de l’aristocrate, semble apprécier particulièrement.

« Je serai seul, loin des amis

Et des seuls yeux qui m’émeuvent

Et dans un lourd parfum d’exil

Mon cœur se gonflera de toi

Je me souviendrai de nos joies

Quand nous allions de ville en ville... » 6

À signaler une importante section Poésie chinoise qui reflète ce goût de Guy Debord, peut-être entraîné par un de ses compères les plus essentiels, Asger Jorn, ou encore par André Breton, autre influence, qui qualifiait un traducteur des Poètes Thang, Hervey-Saint-Denys, de « surréaliste dans le rêve dirigé »7. Avec sa compagne, Alice, étudiante à l’Institut français des langues orientales, Debord entame une traduction de poèmes du célèbre Li Po, le chantier n’aboutira pas vraiment, mais illustre assurément son goût pour les humeurs et les gestes de la poésie chinoise.

Sur une de ces fiches consacrées aux poètes Thang, Debord écrit : « La dialectique qui n’est pas apparue dans la pensée chinoise (dualisme statique, harmonie des contraires) est apparue négativement dans la poésie, comme sens de la perte, de l’écoulement de tout. Autrement dit, il n’y a pas eu de dialectique et d’histoire (toujours profondément liées) dans la société (despotisme oriental).

Ceux qui ont eu une histoire personnelle – les poètes : les individus accomplis de la classe dominante [les empereurs sont souvent poètes] ont saisi la dialectique personnellement : et une dialectique personnelle est toujours désespérée. »

On sait que la langue de Bossuet, celle du cardinal de Retz ou de Pascal, n’ont pas été sans influence sur la manière de l’avant-gardiste Debord, si rigoureusement classique sur le plan de la langue. Mais plutôt que de langue proprement dite, c’est de poésie que parle Debord, c’est elle qu’il cherche à nourrir et renouveler, non pas la poésie au service de la révolution, mais « la révolution au service de la poésie » afin que la vie elle-même soit renouvelée, devenue poétique, et la poésie toujours plus vivante.

« Tandis que le continent était parcouru par nos menées séditieuses, qui commençaient même à toucher les autres, Paris, où l’on pouvait si bien passer inaperçu, était encore au milieu de tous nos voyages, comme le plus fréquenté de nos rendez-vous. Mais ses paysages s’étaient altérés et tout finissait de se dégrader et de se défaire. »8

***

1) Jean-Marie Apostolidès, Debord le naufrageur, éditions Flammarion, 2015 ; p. 303.

2) Guy Debord, Stratégie, éditions L’Échappée, p. 457.

3) Guy Debord, Attestations, cité in Boris Donné, Pour mémoires, Allia, 2004. La première phrase vient tout droit d’un des Petits poèmes en prose (La solitude).

4) Cervantès, Histoire de Don Quichotte de la Manche, cité page 109.

5) Ancien Testament/Psaumes VI.

6) in Mouloudji, Chansons pour ma mélancolie, éditions Seghers, 1975. Cité in Poésie, etc. ; p. 271.

7) Cf. La présentation de cette section par Fabrice Larcade, in La librairie de Guy Debord, Poésie, etc. ; éditions L’Échappée, 2019.

8) Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, éditions Lebovici, 1990; p.55.