Nous sommes en décembre, l’hiver nous fera entrer bientôt en 2021, les saisons se sentent désarmées face aux nombres, nous aurions dû chérir davantage les saisons que les nombres, c’est un peu tard maintenant. Cette année, Marcel est mort, l’écriture a perdu un de ses grands maîtres. La voici hagarde. Quant à la littérature, j’ignore ce que c’est ; le régime des parleurs n’en finit pas de ses bruits de bouches.

J’ai connu Marcel sans jamais me croire son familier, je ne l’étais pas. D’ailleurs je le voyais rarement, ne suis pas Parisien. Cette précision pour indiquer aussi que je n’ai pas été le témoin de sa période la plus féroce. C’est un homme presque apaisé que j’ai pu entendre et voir, et travaillant beaucoup, occupé à la seule écriture, ne parlant que d’elle et de ses effets.

Il m’avait donné sa confiance, j’ai tâché de ne pas le trahir, même si je l’ai quelque peu déçu par mon manque d’endurance, ma volatilité. Il eût aimé que je devinsse véritablement un éditeur, puisqu’il avait eu la saugrenuité de m’introniser tel. Je l’ai été quelque temps, par fidélité à un ami disparu et par fraternité avec ceux qu’il avait aimés, Marcel était l’un d’eux. La réédition du Bord de mort et puis ce texte que j’avais osé lui commander, avec des consignes assez précises, qu’il avait respectées scrupuleusement : Tectonique des corps 1.

Avec Marcel, à l’accompagner, à le constater et à le lire, bien sûr, on saisissait combien l’écriture, la sienne du moins, autant qu’elle gronde, est performative dans son essence, combien elle est moins là pour rapporter des faits, dérouler des récits, des fables, ou même des idées ou des ressorts d’avenir, qu’elle n’est elle-même organisme, objet, découverte, révolution ou futur. L’écriture n’est plus seulement véhicule, elle se fait aussi bien élément de transcendance, car les mots prononcent la personne parlante qui alors se singularise à l’extrême, incroyablement débarrassée des opinions et de la raison. Il y a convulsion pour de vrai, Breton n’est plus à côté qu’un pâtre précieux. Bourru, nerveux, rageur, le cheval-écriture a souvent les traits du taureau, avec ce t tombé du toit qui prend parfois la place du m pour mieux fulminer. C’est que, de son retrait de Belgique ou de Rivoli, Marcel a lutté sans défense et sans alibi contre un gigantesque aréopage, le monde certifié, celui de la « pensée pensée » et du raffinement intéressé, dans une sorte de paranoïa très voulue et très maîtrisée, parfaitement arbitrée en soi, qui explique seule une telle puissance, une telle détermination, un tel pouvoir accordé aux mots, parce que vérifié, ensuite dispensé en forces profuses.

Non pas homme de lettres, mais enivré de verbe et de carne, Marcel le solitaire magnifique luttant contre les poncifs d’une époque, contre les habitudes faciles, le confort mental. Délivré de toute modestie contrainte par la lecture de Nietzsche, dira-t-il, il osera être lui-même, le jeune homme sera ce taiseux audacieux concentré et balayant de ses feux la terre entière, avalant paysages et visages, odeurs et alcools, des baisers de chair crue, en toute langue.

Son antre de Rivoli puis celle de Cambrone ont constitué de vrais musées personnels, hantés d’objets, d’œuvres, de livres et de feuillets empilés sur la table unique, celle où il écrit qui est celle où il mange et convie. Au cœur de ce rayonnement sourd alangui par le temps, c’est un homme sombre et détendu à la fois que je voyais, perdu dans ses pensées, puis soudain retournant son regard vers son hôte. Il me racontait les derniers événements de sa vie, les rencontres, les projets de publications, les invitations, ou encore le texte sur lequel il achoppait. Il saisissait quelques feuilles griffées de son écriture cryptique, commentait son impuissance momentanée, expliquait combien ce texte en cours lui résistait et en devenait en quelque sorte un allié plus respectable. Des mots aussi, toujours tendres, sur ses enfants, (mon ami) Jean-David, et Hélène, et sur son petit-fils dont il était si fier. Nous allions déjeuner dans un restaurant voisin, toujours le même, comme deux vieux complices que le silence ne gênait guère.

Des toutes premières rencontres, à partir de 1986, jusqu’aux dernières années, il me semble avoir vu ce corps se transformer, vieillir bien sûr, mais surtout s’apaiser tout en se faisant plus anguleux, plus marqué. Tout ce qu’il y avait dans ce regard, de fureur et d’effarement – qui passait si bien dans certaines photos que faisait de lui son fils, photographe de grand talent – paraissait s’être diffusé dans le visage et dans le corps se ramassant sur lui-même, pour finalement devenir ce personnage photogénique noyé dans la fumée de ses cigares, apparaissant peut-être plus sage qu’il ne l’eût idéalement souhaité.

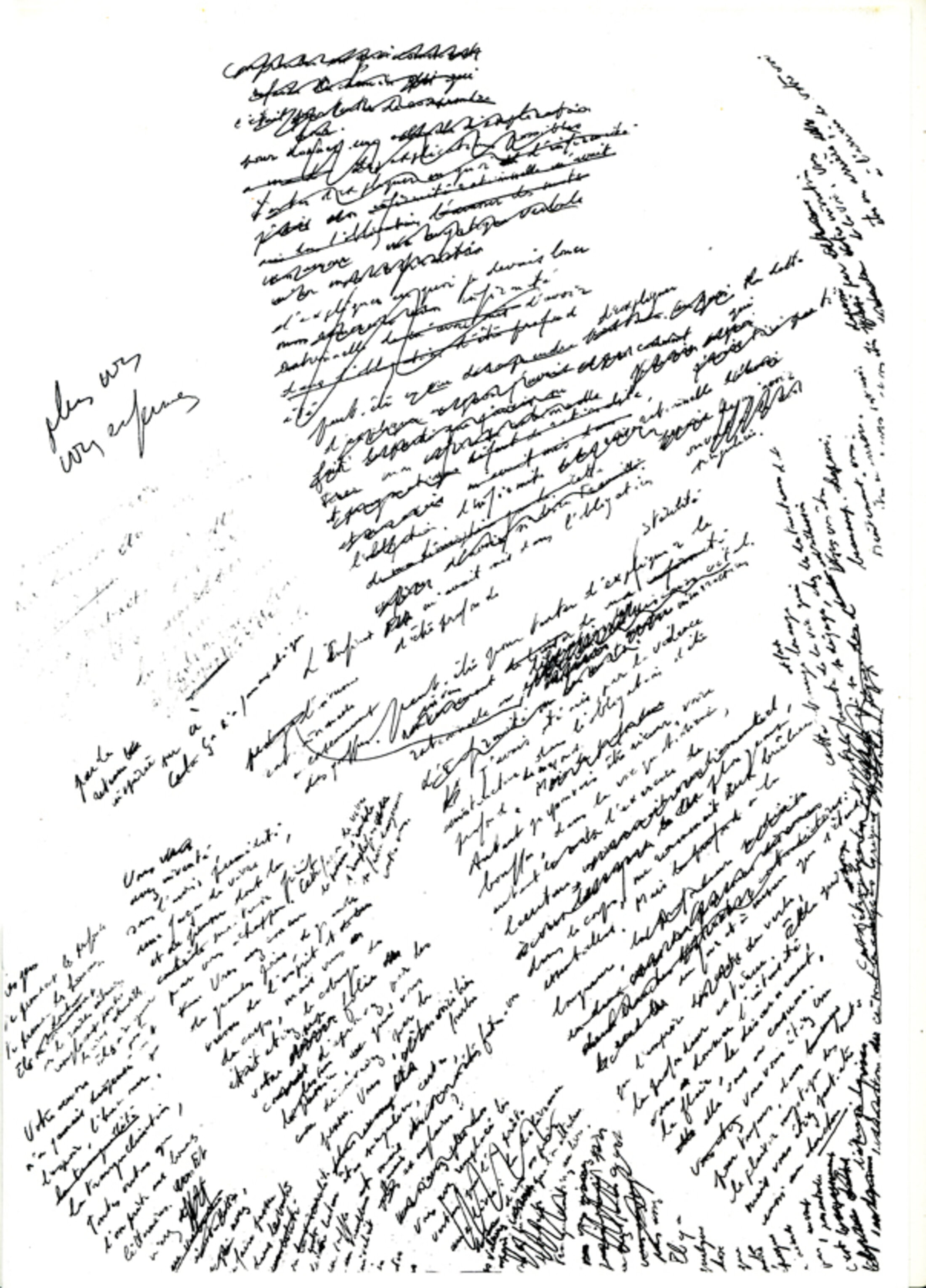

Agrandissement : Illustration 2

C’est une chance d’être ignoré des affaires culturelles et des confrères médiatiques, ce temps gagné est précieux, la tranquillité aussi. Ainsi Marcel a vécu en plein cœur de Paris sans avoir suscité l’intérêt de ceux qui avaient si bien compris qu’ils n’en tireraient pas d’avantages. Marcel passait mal à la télé, il n’était pas un « bon client », parce que pas à l’aise et certainement revêche ; tout simplement il n’était pas de ce monde-là, qui sait parler, développer des idées sorbonnardes, démontrer. Il était plutôt un homme de viscères, d’organes et de fibres qu’un homme de concepts. La tension qui lui est propre s’exprime dans la folie des phrases, elle requiert de fringants lecteurs qui la suivent dans son galop, sans tomber. Marcel se méfiait des intellectuels cérébraux, par complexe de classe, certes, et aussi du fait d’un sûr instinct, il savait que la « pensée pensée » n’était pas pour lui, qui trônait au milieu des mots, dans un co-naître accoutumé aux profondes origines de la vie. Au lieu de mondanités ou des débats abstraits, il a eu l’honneur de quelques amitiés solides, et lui-même s’est toujours montré fidèle et aidant pour ses proches.

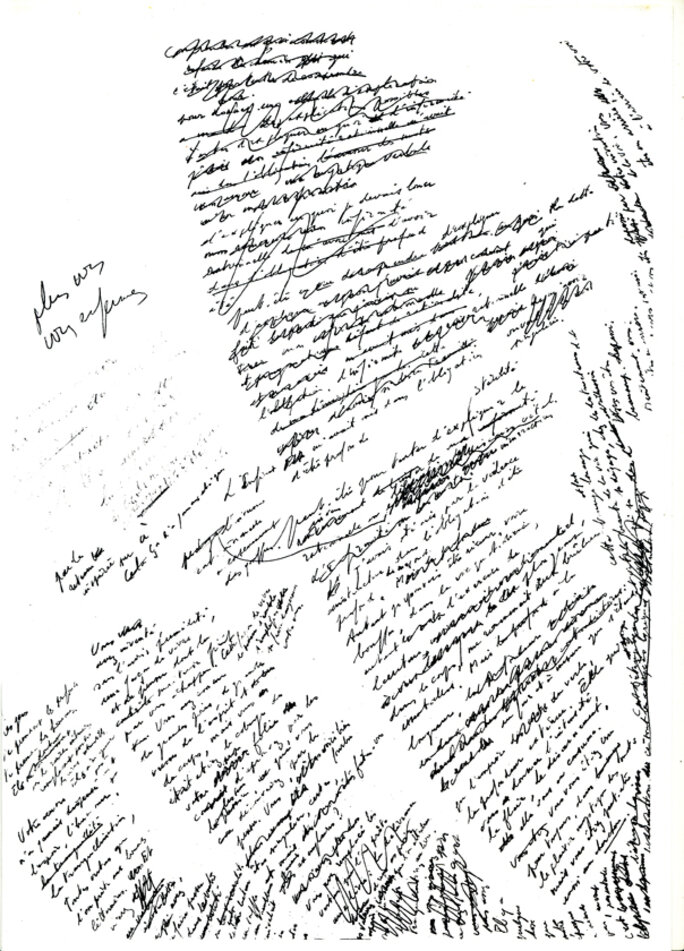

L’important, pour lui, c’était de se lever tôt, de préparer du café et d’être à l’ouvrage dès six heures du matin. Dès lors la cendre des cigarillos s’amoncelle dans le cendrier, la machine Olivetti veille sur la table, près d’un Larousse usagé, et des feuilles détachées se remplissent d’une graphie de danseuse, aux lignes ondulantes, comme une pluie courbe soulevée par des bourrasques, mais ne se brisant pas. Les manuscrits de Marcel se présentent comme des partitions d’une grande beauté, allez savoir si un jour on ne les considérera pas davantage encore en tant qu’œuvres visuelles qu’en tant que textes signifiants et chantants !

Cette année, Marcel est mort, et voici qu’il m’a pris de bredouiller quelques bribes de témoignage, non pas même pour être entendu, approuvé, mais parce que, alors que des voix mieux autorisées s’étonneront peut-être, je ne puis toujours taire ce qui me vient spontanément ; et je sais qu’en ces domaines – expression, parti pris, fidélité – Marcel Moreau ne manquait pas l’occasion de déconseiller la prudence.

« C'est parce que j'ai vu, senti, écouté les mots se grimper les uns sur les autres, souvent ivres, pour produire des générations de pensées avides elles-mêmes de faire noces, et ainsi se multiplier, que j'ai pu fonder pour mon propre compte une culture trépidante, un mode de connaissance rythmique, fiévreux, aussi peu suspect que possible de sclérose ou d'avachissement. Sans cela, comment aurais-je pu trouver la force de faire de mon inadaptation à ce monde une activité certes trop désespérée pour être brandie comme un exemple et pourtant assez intense pour être vécue comme une aventure ? »

Marcel Moreau, Naissance à l’écriture

* * *

1) Marcel Moreau, Éliette Dambès, Gilles Briaud, Jean-David Moreau, Tectonique des corps, L’Éther Vague (chez Verdier), 2003.