A l’époque la carrière du Bois du des Roches était encore exploitée… On y extrayait le calcaire « pisolithique » (grains de la taille d'un petit pois). C'était vraiment une belle pierre à moellons dotée de qualités mécaniques et esthétiques exceptionnelles.

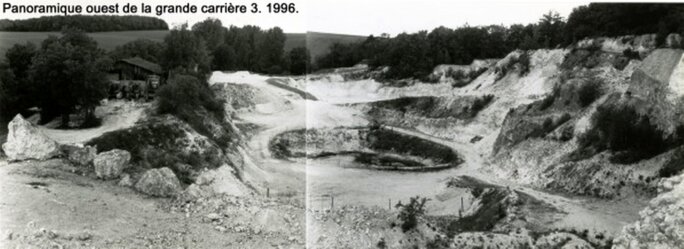

Agrandissement : Illustration 1

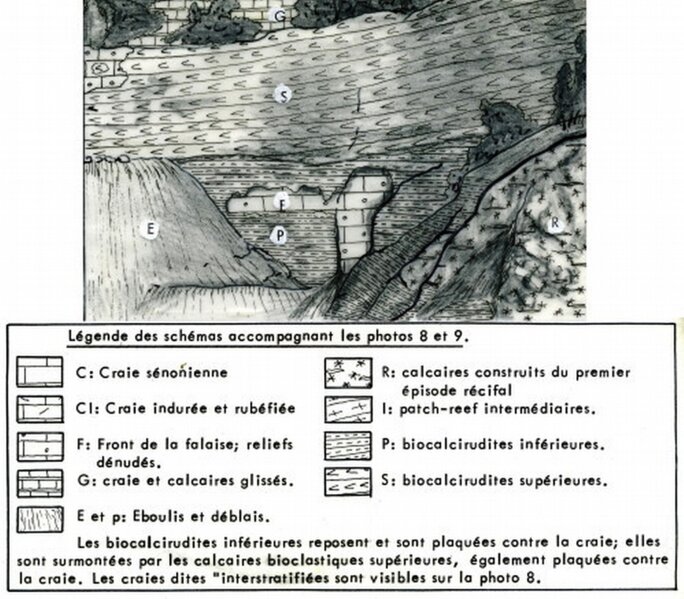

FIGURE 1 : Front nord de la grande carrière en 1978

J’avais trouvé quelques radioles (piquants) et quelques fragments de Cidaris forschammeri, un bel oursin … J’étais enchanté…

Et cet enchantement s’est prolongé durant plus de trente ans…

Et puis j’ai commencé à mouler avec un élastomère les empreintes fossiles que j'avais recueillies dans les assises daniennes récifales du Bois des Roches (Je crois me souvenir que c’est Michel Jébrak, aujourd'hui haut spécialiste après des ministres au Canada, qui m’avait conseillé cette technique…). Dans ces temps reculés, 1979-1980, les calcaires « pisolithiques » étaient encore considérés comme rattachés au Crétacé (Lapparent, Marlière)... Mais les tertiaristes étaient déjà les plus nombreux... Et ils toisaient leurs opposants avec une moue quelque peu dédaigneuse... C'étaient des "archaiques"... Des mecs pas dans le vent! Je me moquais de ces controverses. J'allais le plus souvent possible sur le terrain et l'impatience guidait aussi mon retour. Je me précipitais sur le rhodorsil 589 pourtant épuisé par mes pérégrinations vélocipèdiques… C’était aux environs de 1979 ! J'ai probablement été l’un des premiers à utiliser ce matériau ingrat, ce silicone parfois instable…

Je me souviens encore du regard ébahit du vendeur de chez Sennelier lorsque je lui ai présenté mon petit caillou pour tester le produit… Ça ne cadrait pas avec le magasin et le quartier!

Je me souviens aussi de l’étonnement des carriers lorsque sur place, au milieu des blocs, sur des abrupts insensés, je disposais un peu de pâte à modeler autour d’une empreinte, la badigeonnais de savon liquide, puis ayant mélangé la base avec son durcisseur, je coulais lentement le silicone… Surprise constante quand le fossile apparaissait, au démoulage, dans son aspect premier!

L’idée de mouler les empreintes externes des fossiles de Vigny, m’était venu en dépoussiérant quelques moulages en cire de la collection d’Orbigny (dont une partie était entreposée à Jussieu)…J'avais rencontré Michel Jébrak dans ces sous-sols sombres, poussiéreux et dangereux (amiante)... Il travaillait alors sur les volutes de l’éocène parisien Depuis il a fait son chemin au Canada…

Je me souviens de Francis Lapierre, assistant à Jussieu, jouant avec un moulage souple de Campanilopsis… On s'amuse avec un rien!

Je me souviens de Pascal Bouniol travaillant sur les cérithidés de Vigny… Des discussions passionnées sur les attributions génériques… Et de la magie des UV qui restituait l’ornementation originale des fossiles de l'éocène parisien! Je me souviens des merveilleuses images MEB ... Et puis aussi du plaisir que j'ai eu à donner à Pascal tous les cérithidés dont il avait besoin pour ses publications… Et encore le plaisir de dessiner les figures d'un poster sur les cérithidés qui fut éditée par le BRGM. Petit travail qui nous a payé le pot de l'amitié durant quelques années!

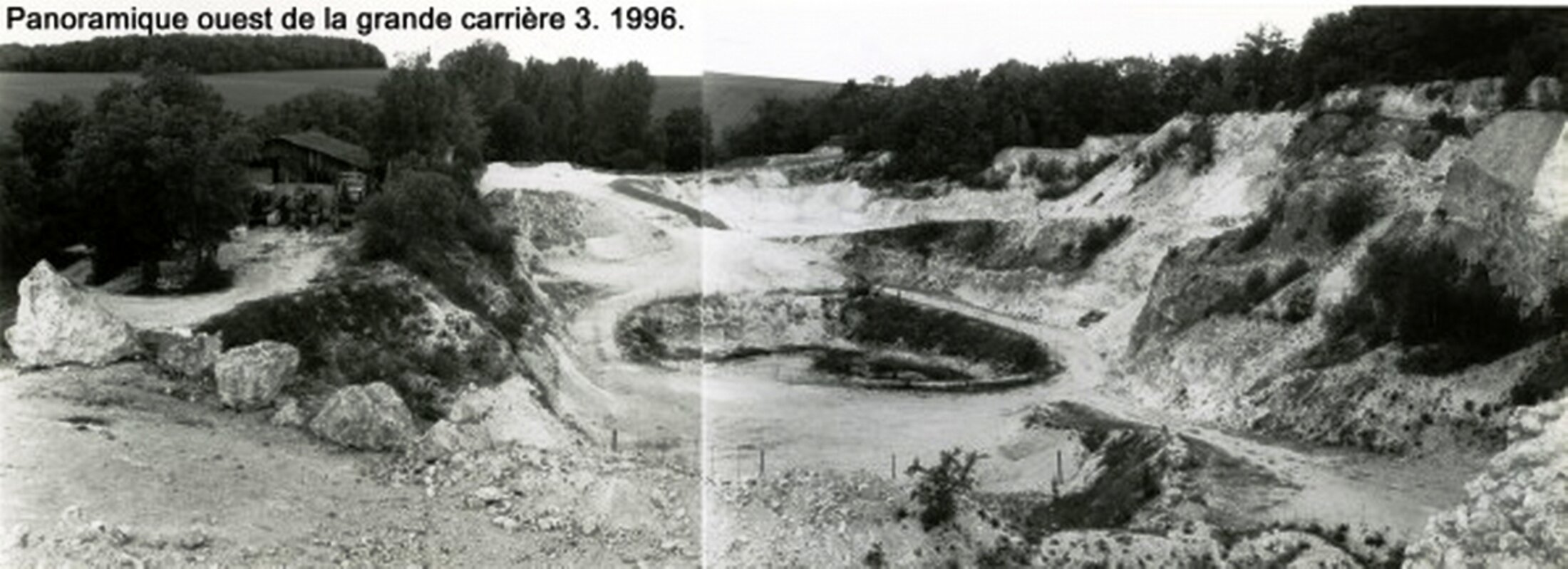

Agrandissement : Illustration 2

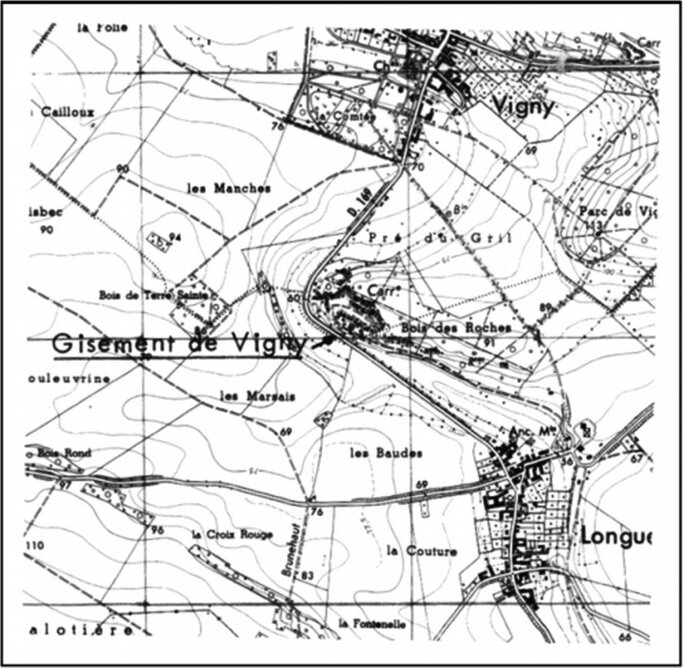

FIGURE 2 : La carrière de Vigny en 1960

Je me souviens de R. Marlière et des discussions passionnées à Bruxelles sur l’âge des assises de Vigny …

Je me souviens de C. Pomerol quand je suis allé le voir pour lui confirmer la redécouverte du gisement du bois d’Esman (près de Montereau). Et il considérait la collecte des fossiles de Vigny comme de peu d’intérêt !

Je passe sur les rires qui fusèrent lorsque je proposais à tous ces gens importants de transformer cette longue collecte d’échantillons, de petits artefacts mous et gris, en mémoires de quelque forme que ce soit… C’était pourtant après lecture de mes manuscrits concertant les gastéropodes et les lamellibranches du danien de Vigny et l’organisation des structures récifales observables sur ce gisement que j'ai obtenu une bourse spécial du ministre de la recherche... J’ai dû convaincre C. Montenat, l’abbé Bordet et D. Vachard de m’accepter comme élève à l’IGAL… Le poussin noir de la basse-cour n'est jamais complètement admis par ceux qui dominent le poulailler!

Entretemps, j’avais guidé plusieurs sorties (IGAL et SAGA) sur le gisement, signalant la présence d’olistolithes et déterminant les espèces que l’on me présentait…

J’avais alors déjà reconnu 150 espèces de mollusques à Vigny (1987).

J'étais vraiment consterné par le peu d'intérêt que portait la communauté scientifique à ce magnifique gisement désigné comme stratotype du danien par Desor en 1846, une référence mondiale… Communauté scientifique qui ne sortira de sa léthargie qu'aux environs des années 2005 lorsque l'exploitation des calcaires ayant cessé la carrière principale est presque comblée... Comme par hasard lorsque l'IGAL (Institut Géologique Albert de Lapparent) vient de prendre ses quartiers à Pontoise... Hum... Hum... Je donnerai l'explication de cette coïncidence - qui n'en est pas une - et les basses motivations de celle-ci, au moment opportun...

Ce travail de longue haleine fut interrompu par les déboires et la maladie...

Je me suis alors converti en enseignant.

Et j'en fus très heureux…

Agrandissement : Illustration 3

FIGURE 3 : Schéma réalisé en 1977 d'après une photo de 1962

Vers 1991 j’ai rencontré Michel Pacaud qui avait entrepris une étude sur quelques gastéropodes du danien de Vigny… Il avait besoin de documents… Je lui avais confié mes originaux sur les lamellibranches et les gastéropodes de Vigny… Pas récupérés encore, pas récupérés toujours ! Té !

1998, je lui confiais tous les échantillons et les moulages que j’avais méticuleusement classé (j’ai encore toutes les fiches et les dates) et rangé dans de petites boîtes plastiques (une fortune ces petites boites!)… Plusieurs caisses d’échantillons – quelque chose comme un millier ! – Je lui demandais seulement de me faire simplement un moulage "référence" de chaque espèce, ne serait-ce que pour pouvoir illustrer mes futures publications…

Bof ! J’attends encore…

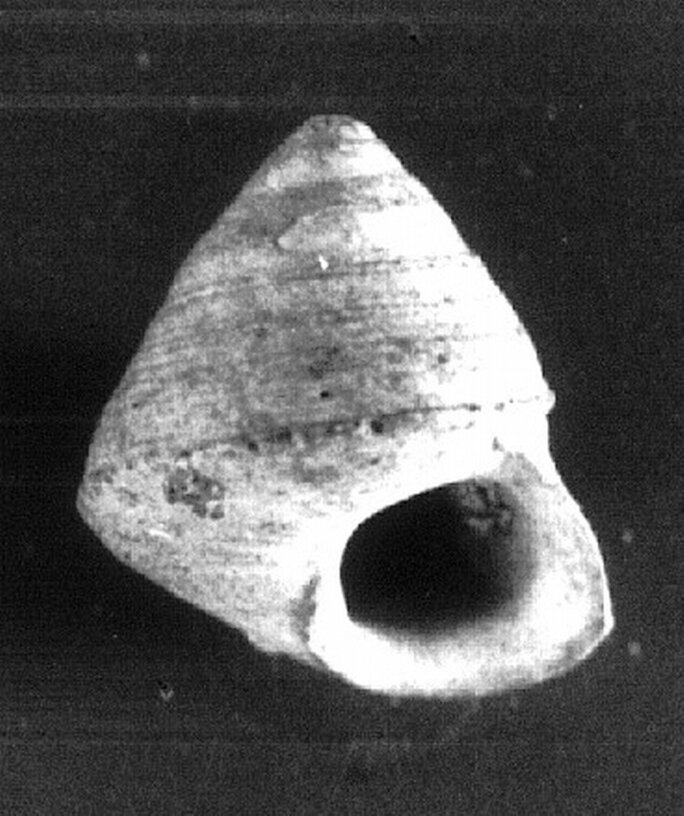

Agrandissement : Illustration 4

FIGURE 4 : Angaria polyphylla (d'Orbigny, 1848)

Je me souviens… Je me souviens… ... ...

Passons…

Je propose ici une analyse des publications consacrées à Vigny, ou ayant un rapport avec ce gisement…

Elle sera divisée en plusieurs parties (tributaires des capacités de mon blog…)

Dernière précision, les espèces de mollusques représentées ont été photographiées voici plus de 30 ans avec un matériel très sommaire. Je n'ai plus mes échantillons sous la main... Toutes les espèces représentées ont été soit dessinées, soit photographiées par moi. Elles appartiennent à ma collection. Je conserve les attributions spécifiques que j'avais adoptées... Quelle importance d'ailleurs qu'une nomenclature ou une autre soit choisie! La règle devrait être la manière la plus simple et universelle de communiquer...

Les nomenclatures sont le fait des gratte-papier, pas des gens de terrain...

Je suis d'ailleurs, aujourd'hui, toujours stupéfait par ce pinaillage inutile.... Folie, par exemple, que de restituer la première nomenclature Belosaepia à la place de Belosepia... Quand le genre connu de tous est Sepia... Cela n'a de sens que pour les systématiciens de tiroir qui peuvent ainsi pointer le petit "a" oublié afin de dévaloriser un travail de fond! Car c'est la signification complexe d'un organisme (à son environnement, à son rapport au temps) qui est de très loin la plus significative, pas le nom qu'on lui attribue! Mais pour cela il faut regrouper les données de terrain et non les épar-"piller"! La recherche sur le terrain, de fait, prime toujours sur les rêvasseries paperassières!

Dans ce texte je n'emploierai aucune majuscule inutile, ni pour les nomenclatures stratigraphiques (j'écrirai "danien" et non "Danien") ni pour l'acception française des organismes (j'écrirai "volute" et non "Volute"). Par contre pour les citations d'auteurs je suivrai, cela va de soi, l'écriture originale.

------------

Emplacement du gisement.

Le village de Vigny se situe à 40 kilomètres de Paris, au Nord-Ouest de Pontoise.

Le gisement du Bois des Roches est localisé à mi-distance de Vigny et de Longuesse, sur le bord de la D. 169.

Agrandissement : Illustration 5

FIGURE 5 : Emplacement du gisement de Vigny - Coordonnées Lambert : zone II, x = 568,8 y = 152,1 z = 58 à 80 m

Le gisement est bordé au Sud par le talweg du ru de l’aubette. 5 carrières s’alignent selon une direction N 110. Ce sont les sites qui ont été les mieux étudiés. Les carrières 8 et 9, ainsi que les cavités de sondage (caractères grecs) n’ont été pris en compte que par P. Desmidt (1960).

Agrandissement : Illustration 6

FIGURE 6

Le lambeau calcaire du Bois des Roches couvre une surface qui n’excède pas le kilomètre carré.

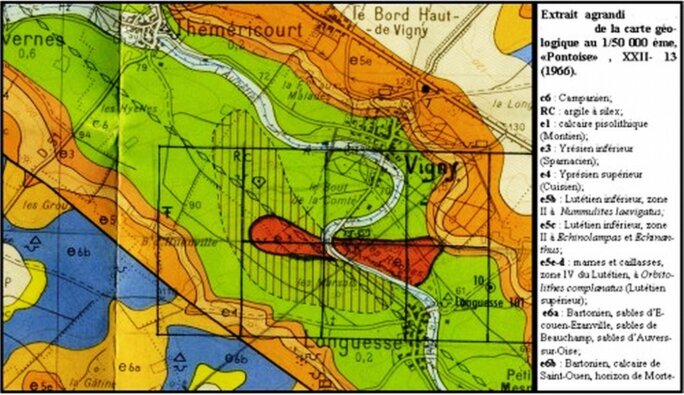

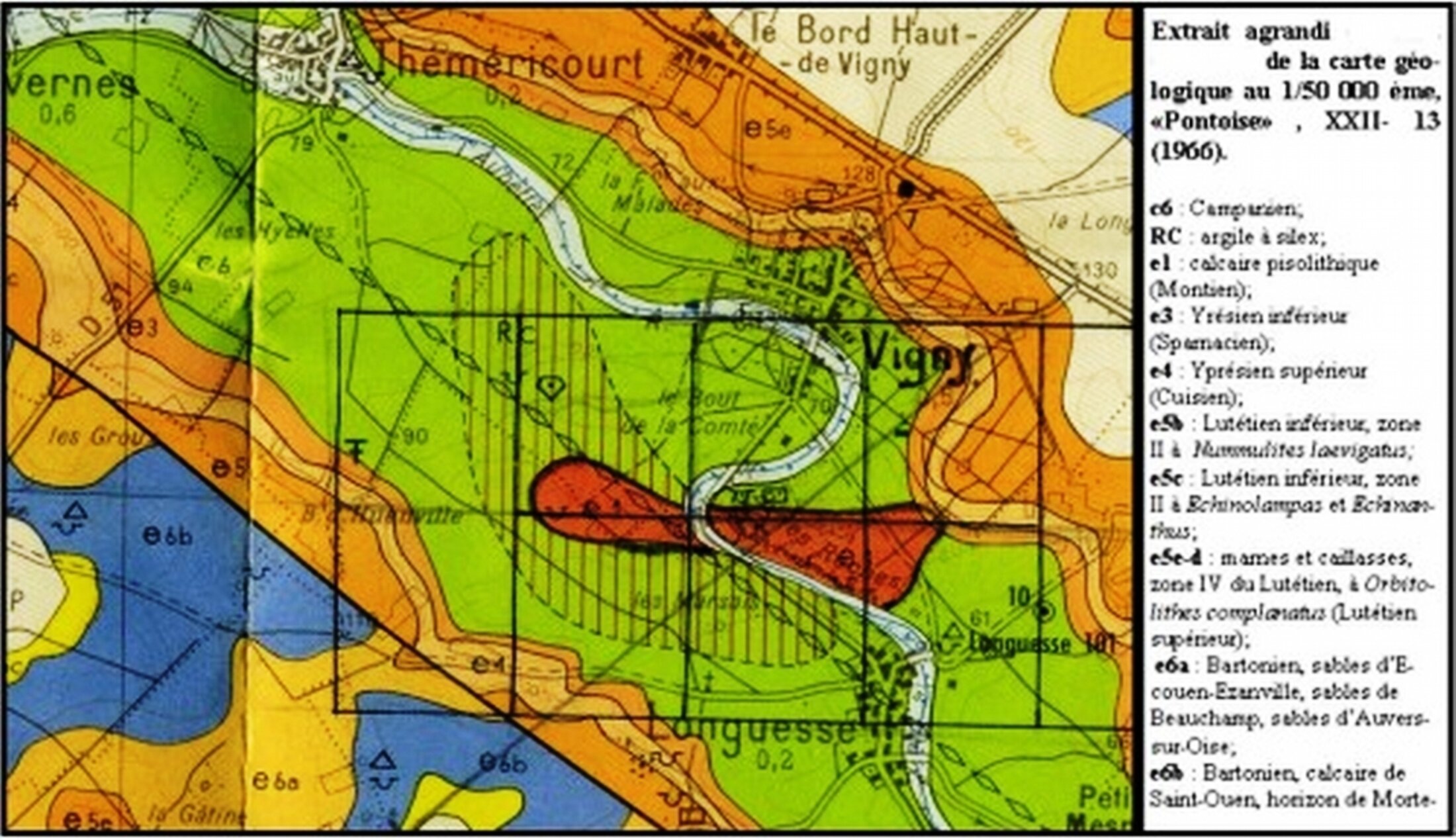

Agrandissement : Illustration 7

FIGURE 7

...

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Les assises de Vigny ont été, durant prés d'un siècle, l'objet de vives controverses. On ne peut, passer sous silence les arguments développés par les tenants des thèses opposées. Ceci pour la simple raison que chacune des parties s'est servi d'observations qui sont utiles pour la compréhension non seulement des idées de l'époque où elles furent formulées mais aussi pour l’analyse des assises. Je commence donc par une approche des travaux en rapport direct avec le gisement du Bois des Roches.

Je donnerai un résumé des idées, opinions et faits marquants en procédant par ordre chronologique et en faisant précéder le nom de l'auteur d'une référence numérique afin de servir aux renvois bibliographiques pour d’éventuels travaux ultérieurs.

J'ai volontairement omis les titres de ces études souvent longs, peu significatifs, ou faisant double emploi.

Agrandissement : Illustration 8

FIGURE 8

Les premières études : 1837 /1889

(1) - 1837 - Ch. D'Orbigny utilise le terme de "calcaire pisolithique" pour désigner les couches sous-jacentes aux "argiles inférieures" (yprésien, faciès sparnacien) des gisements de Vigny, Port-Marly et Bougival. Il signale le moules internes d'un grand gastéropode qu'il désigne comme "Cerithium giganteum "

(Bull. Soc. Géol. France (2), VIII, p 240.).

Agrandissement : Illustration 9

FIGURE 9 : Campanilospis uniplicatum (d'Orbigny, 1846): l'espèce qui fut confondue par Charles d'Orbigny avec un cérithe géant... Il fallait que ces assises soient observées, étudiées, et il le fit... Je dois même indiquer que sa liste d'espèces, succincte, m'a guidé pour essayer de trouver d'autres espèces non signalées par son frère en 1850!

(2)- 1838-Ch. D'Orbigny cite 40 espèces trouvées à Meudon et Vigny. Il indique que cette faune se différencie nettement de celle de la craie et rapporte ces taxons à des espèces lutétiennes. La faune du calcaire « pisolithique ». En 1834, E. de Beaumont avait découvert à Bougival, à Port-Marly puis en 1835 à Meudon, un niveau fossilifère qu'il avait assigné au sommet du crétacé (mais pas au Maastrichtien) est donc tertiaire (opinion adoptée par d'Archiac). Cette liste est intéressante car elle mentionne certains taxons dont les équivalents "daniens" ne seront pas cités pas en 1850 dans l'étude d'A. d'Orbigny.

(Notice géologique sur les environs de Paris, p. 1 I).

IMPORTANT: DÉFINITION DE L’ÉTAGE "DANIEN"

(3) -1846 - E. Desor propose oralement la création de l'étage DANIEN dernier étage du Crétacé (notamment sur la base de l'étude des échinides). En 1847 publie une note intitulée « Sur le terrain danien, nouvel étage de la craie » « Il est évident que le terrain dont il s’agit n’est point une simple forme locale de la craie blanche, puisqu’il se trouve superposé à cette dernière [...] et qu’il contient des espèces qu’on n’a pas trouvées jusqu’à présent dans la craie blanche. D’un autre côté, la présence de genres tels que les Ananchytes, les Holaster et les Micraster, ne permet pas de rapporter ce terrain à l’étage tertiaire. » (…) « Il faut envisager le calcaire de Faxoë, la craie corallienne et, par extension, le lambeau pisolithique de Laversine et de Vigny, comme un étage particulier de la craie, le plus récent de tous. L'étage maastrichtien sera créé par A. Dumont en 1850. Il désignera comme stratotypes les localités de Maastricht, de Folx-les-Caves et de Ciply (calcaire grossier) ...

(Bull. Soc. Géol France (2), IV, p, 179-182)

Remarque: Vigny est donc désigné par Desor comme COSTRATOTYPE... Durant les années 1976-1990 je n'ai eu de cesse de rencontrer les responsables du classement des sites géologiques... Et même en 1979, lorsque j'ai obtenu une bourse pour suivre les cours de l'IGAL (par le biais justement de mes écrits sur le gisement de Vigny) "on" m'a ri au nez lorsque je demandais l'autorisation de réaliser mémoire et thèse sur le gisement danien... Les récoltes que j'avais faites durant plus de vingt ans semblaient sans intérêt à ces "messieurs"! Charles Pomerol, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pour le supplier de classer le site de Vigny (il était alors président de la SGF) me considérait comme un coquillard sans grand intérêt... Idem J. C. Fischer... Quand on a pas l'heur et l'argent de fouler le sol des grandes écoles...Vigny est aujourd'hui classé quoi que le gisement soit littéralement saccagé... Plus aucune structures du récif danien n'est réellement visible et la craie maastrichienne (qui n'a jamais fait l'objet d'étude) est complètement arrasée. Et l'IGAL s'attribue le mérite de la conservation du stratotype! (j'y reviendrai)

Agrandissement : Illustration 10

FIGURE 10 : Echinocorys sulcatus Goldfuss, 1826 est une espèce typiquement danienne, très abondante en scandinavie, plus rare à Vigny (2 éch.) et que l'on ne trouve pas dans le montien du bassin parisien. Ce genre essentiellement crétacé est à l'origine de l'attribution du Danien à cette période par Desor. C'est également une preuve que certains genres franchissent la limite fatidique. On pourrait citer de très nombreux scléractiniaires (si sensibles aux variations d'éclairage, de température, de salinité)... Ce qui jette une ombre singulière sur la fameuse météorite!

(4) - 1848 - Pour E. Hébert le "calcaire pisolithique" serait un peu plus récent que la craie de Maastricht: il correspondrait exactement au calcaire à Baculites de Valogne. (Obs. d'E, de Beaumont, d'Archiac, Viquesnel, de Roy).

(Bull. Soc. Géol. France (2), V, p. 388)

(5) - 1850 - A. d'Orbigny cite et décrit 66 espèces du danien parisien. Les diagnoses sont courtes (mais explicites) cependant les espèces ne sont pas figurées. " Considérée comme faune, toutes les espèces (...) constituent (..) un faciès purement crétacé. On y voit en effet des genres jusqu'à présent spéciaux à ces terrains: Belemnitella, Baculites, Rhvnchonella "

(Bull. Soc. géol. France 2 (7),1850, p.126–135)

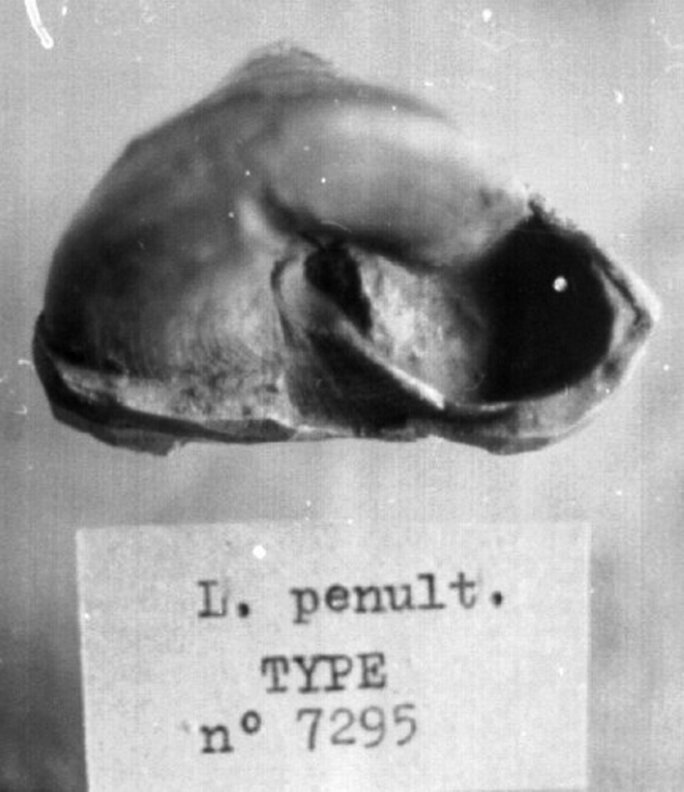

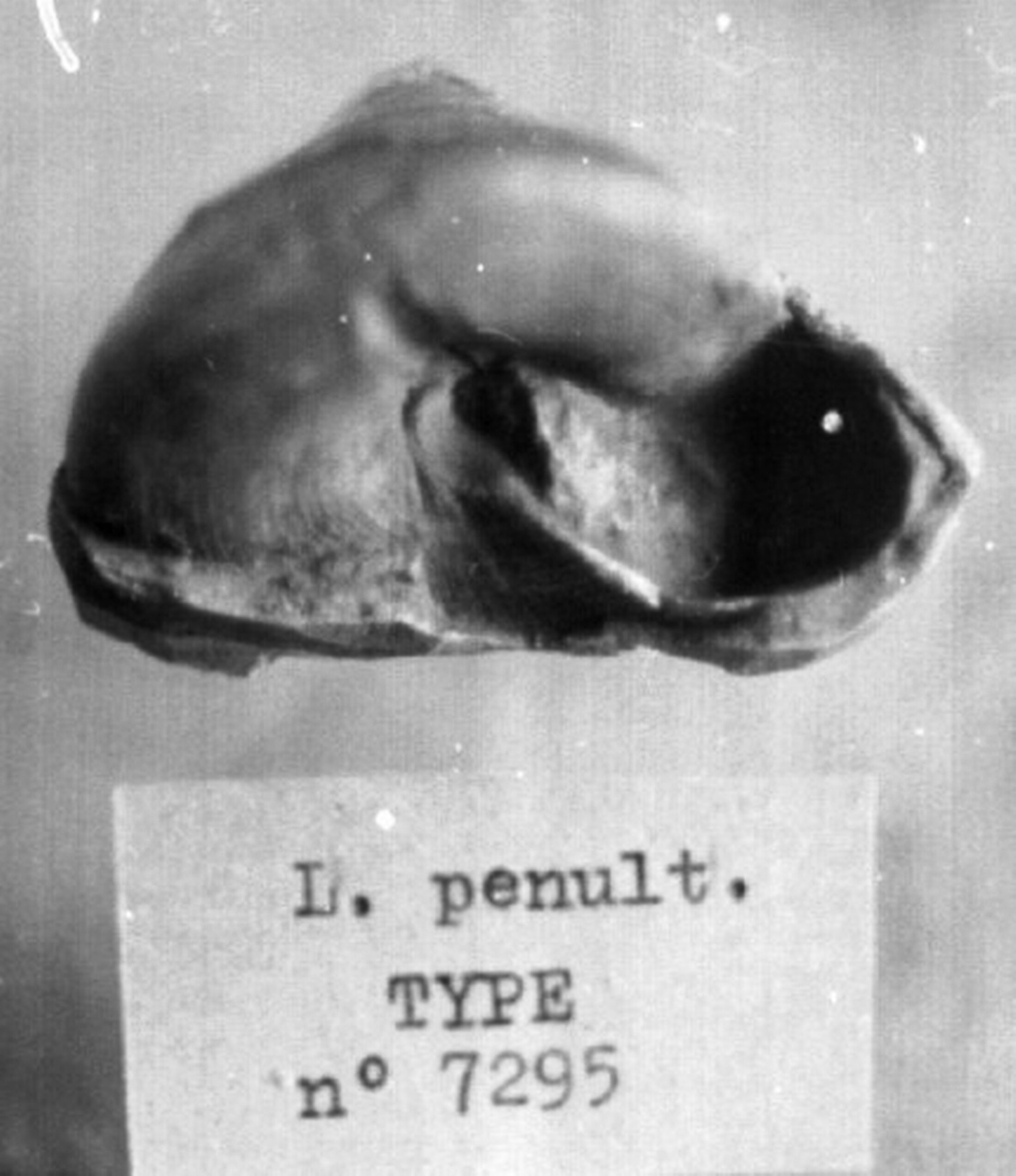

Agrandissement : Illustration 11

FIGURE 11 : "Leptomaria" penultima (d'Orbigny, 1846)

6) - 1855 - S. Meunier admet un âge crétacé pour le "pisolithique" de Vigny sur la base de considérations stratigraphiques et sédimentologiques. "A Vigny le calcaire pisolithique est adossé au Nord contre la craie blanche sans interposition visible d'aucune couche. Cette disposition est identique à celle que l'on observe à Laversine (...) En résumé on reconnaît à la fois une discordance indiscutable de stratification entre la craie et le calcaire pisolithique et une communauté d'histoire géologique de ces deux formations."

(Bull. Soc. Géol. France (2), t XII).

IMPORTANT: DÉFINITION DE L’ÉTAGE "MONTIEN"

(7) -1868- G. Dewalque propose la création de l'étage MONTIEN, base du Tertiaire Il désigne, avec beaucoup de réserve, comme stratotype le puits de mine Goffint ouverts dans le calcaire coquillier de la base du tertiaire (landénien, Dumont, 1839) du petit bassin de Mons et qui a été signalé par Briart & Cornet dès 1865. Les puits Goffint et Coppée désignés paf la suite comme co-stratotypes du montien sont aujourd'hui inaccessibles.

(Prodrome d'une description géologique de la Belgique).

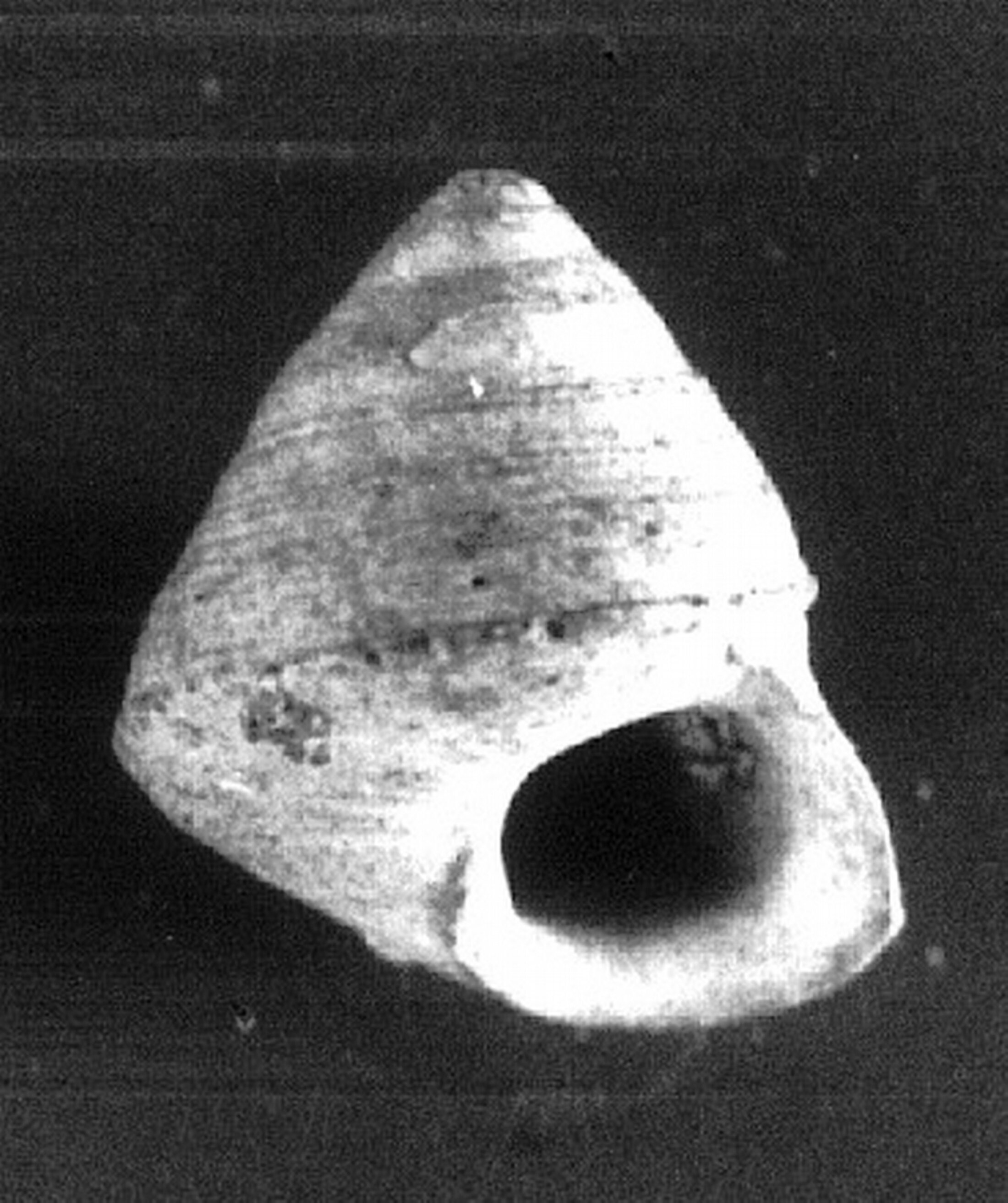

Agrandissement : Illustration 12

FIGURE 12 : Un Jujubinus sp. du montien de Mons (coll. B.&C.)

(8) - 1870 / 1889 - A. Briart & F.L. Cornet donnent la description des Mollusques trouvés dans le calcaire de Mons (puits Goffint). Il faut souligner que ces auteurs, comme A. d'Orbigny lors de la découverte des calcaires "pisolithiques", ont lors du creusement du puits en 1865 rattachés cette faune à l'éocène. Les travaux de Briart & Cornet sont importants car c'est sur la base des comparaisons paléontologiques avec le montien belge que l'argumentation tertiariste pour les assises de Vigny sera établie.

(Mém. Acad, roy. Sc. Lettres de Belgique, t. 36, 37, 42, 47).

...