LE GRAND DEBAT 1897-1937 : VIGNY... MAASTRICHTIEN, DANIEN OU MONTIEN?

(9) - 1897 - M. Munier-Chalmas donne une première synthèse stratigraphique des assises de la base du tertiaire du bassin parisien. Il distingue au sein du «pisolithique» (v. partie 1), quatre unités lithostratigraphiques:

1 - Faciès organique plus ou moins mélangé de sable quartzeux, passant parfois à des grés calcaires (gisements : Vertus, Mont-Aimé).

2 - Faciès concrétionné (Vigny et Montainville).

3 - Faciès à foraminifères (Laversine, Meulan, Ambleville).

4 - Faciès d'altération représentés par des marnes blanches et des calcaires pulvérulents subcristallins avec des lits irréguliers d'argile.

Il sépare aussi stratigraphiquement trois ensembles sur la base de leur contenu paléontologique:

1 - Ensemble comprenant des espèces «typiquement crétacées»: Lima texta (ou tecta), Janira quadricostata, Pecten subgranulosus que l'on trouve au Mont-Aimé, à Vertus et à LaTchernaïa (près de Montereau).

2 - Ensemble où se mêlent des espèces daniennes: Nautilus danicus, Nautilus bellerophon et des espèces montiennes: Mitra dewalquei, Pseudoliva robusta, Goniopygus minor.

3 - Ensemble (ou groupe) supérieur où l'on ne rencontre plus que des espèces montiennes et qui se divise en deux sous-ensembles:

3a - base: Turritella montensis, Cerithium inopinatum.

3b - sommet: Melanopsis briarti, Briartia meudonensis, Campanile nerineale.

En conclusion l'auteur considère toutes les assises "pisolithiques" comme étant montiennes, le danien supérieur étant l’équivalant de cette entité stratigraphique.

On notera surtout la précision des observations de Munier-Chalmas toujours d'actualité (car méconnues par les "coureurs de feuillets" qui écrivent plus vite qu'ils ne lisent).

De plus l'étude de Munier-Chalmas, par sa démarche synthétique mêlant les données lithostratigraphiques et biostratigraphiques marque une étape importante dans la compréhension des assises de la base du paléocène.

(Bull. Soc. Géol. France (3), t XXV, p 82 à 91).

FIGURE 1 : Hercoglossa danica (Schlotheim, 1820), espèce caractéristique du Danien

(10) - 1901 - De Grossouvre rapporte l'ensemble des assises "pisolithiques" au seul étage danien considéré comme crétacé.

(Mém. Cart. Géol., "Recherches sur la craie supérieure")

(11) - 1907 - J. Lambert se basant sur l'étude des Echinides place le "Pisolithique" dans le montien (tertiaire). Cidaris forschammeri et Goniopygus minor sont connus dans les assises de Mons.

(A. F. A. S., p. 281).

FIGURE 2: Cidaris forschammeri, Desor, 1846 A: le test. B: Les pièces buccales. C: Les radioles.

(12) -1911 - E. Haug situe le calcaire "pisolithique" et toutes les assises subordonnées dans le tertiaire. "Ceci en raison de la ressemblance de leurs fossiles avec ceux de Mons et parce que les assises qui surmontent le Danien au Danemark ont aussi une faune très comparable" (il s'agit du sélandien). Toutefois la présence à Vigny d' Hercoglossa danica le conduit à penser que l'on a peut-être en cette localité le passage du danien au montien. Cette conception sera réactualisée à partir de 1963.

(Traité de Géologie, t IV).

(13) - 1911 - P. Lemoine montre que les assises de Vigny et de Montainville sont de véritables récifs algaires, lesquels se seraient édifiés dans la mer crétacée. Cette opinion sera reprise par A-F- de Lapparent en 1912, puis par R. Marlière (1958).

(C.R.Som. S.G.F., séance du 15 mai, 19 ii, p. 96-97, obs., de G. Dollfus)

(14) - 1912 - G.F. Dollfus indique que l'on peut séparer deux ensembles faunistiques au sein du "pisolithique" mais ceux-ci ont, tous deux, un cachet incontestablement tertiaire. Ils correspondent à un seul et même cycle sédimentaire. Il note que "les fossiles du calcaire de Vigny peuvent fournir des indications sur le milieu de vie, les conditions de profondeur du dépôt, " nullement sur l'âge des assises.

(Bull. Soc. Géol. France (4), t. XII, p. 661-672, obs., de P. Lemoine)

Agrandissement : Illustration 3

FIGURE 3 : Position du Montien à Vigny et à Meulan (d'après G.F. Dollfus et P. Lemoine, 1912)

(15) - 1913 - J. Morellet signale à Vigny la dasycladale Uteria sp.

(Mém. S.G.F., pal., t. XXV (7), mém, n°58, p. 21-22).

Agrandissement : Illustration 4

FIGURE 4 : Uteria brochii, L & J Morellet, 1922

(16) -1920 - J. Lambert critique vivement l'hypothèse récifale en affirmant: "C'est faire un véritable abus de la théorie des récifs" que d'appeler ainsi des formations ne renfermant que quelques Polypiers »(sic!). Selon Lambert l'erreur capitale de ceux qui veulent rattacher le calcaire "pisolithique" au Crétacé est de ne considérer que les lambeaux situés contre la craie sur les deux flancs des vallées sans tenir compte de ceux qui surmontent la craie ravinée... L'auteur dénie la présence d'Hercoglossa danica à Vigny...

(Bull. Soc. Géol. France (4), t XX, p. 246)

(17) -1922 - P. Jodot, P. Joleaud, P. Lemoine & P. T,de Chardin dans une note sur Vertus et le Mont-Aimé nient l'appartenance au genre Hercoglossa du nautile le plus caractéristique du calcaire "pisolithique" (Hercoglossa danica y est effectivement absent). Ils donnent aussi une carte de l'extension du Montien qui se calque sur les vallées de la Seine et de la Marne. Ce long fjord (dans lequel se sont déposés des sédiments récifaux...) résulterait de l'envahissement marin d'un réseau hydrographique post-crétacé.

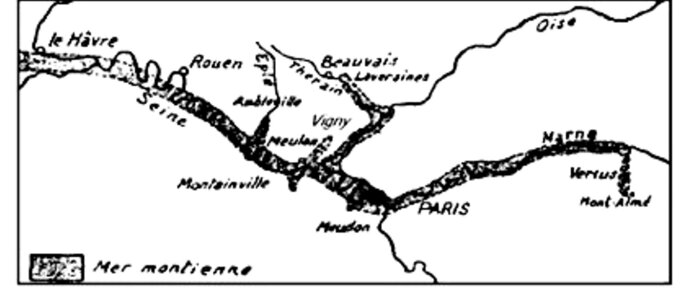

(Bull. Soc. Géol. France, (4), XXII, p 164-176)

Agrandissement : Illustration 5

FIGURE 5 : Carte de la mer montienne (Jodot, Joleau, Lemoine, Teilhard de Chardin, 1922)

(18) -1922 - L & J. Morellet confirment la présence d'Uteria brocchii à Vigny.

(Mém.S.G.F., pal, t. XXV (7), mém. n°58, p. 21-22).

(19) -1923 - Mme P. Lemoine décrit quatre nouvelles rhodophycées - dont deux de Vigny.

(Bull. Soc.Géol.France, (4), t. XXIII, p. 62-69)

(20) -1925 - R. Schoeller donne une étude biométrique des Hercoglossa de Fakse et de Vigny. Il confirme la présence à Vigny de l'espèce H. danica (v. figure 1). Ce céphalopode caractéristique du danien doit être pris en considération pour établir les synchronismes à longue distance. "On se demandera si toutefois le Montien n'existe pas à Vigny (...). On remarquera que les nautiles ne se trouvent en abondance que dans le bas de la carrière" alors qu'au sommet ils sont absents. Les assises de Vigny correspondraient donc au danien terminal.

(Bull. Soc, géol.France (4), t.XXVI, p. 213)

(21) - 1927 - Mme P. Lemoine montre que les calcaires de Vigny résultent de l'accumulation de fragments algaires (essentiellement Lithophyllum pisolithicum), accumulation qui peut être comparée au maerl breton mais qui indique une mer chaude.

(Bull. Soc. Géol. France (4), t XXVI, p. 213 )

FIGURE 6 : En haut à droite: Mesophyllum vignyense, Lemoine, 1923; les autres photos: Lithophyllum pisolithicum, Lemoine, 1926.

(22) -1928 - Pour P. Lemoine et R. Abrard le calcaire "pisolithique", d'âge montien, repose sur la craie sénonienne ravinée et qui montre de nets indices d'émersion. La craie réapparaît sur le calcaire "pisolithique" à la faveur d'éboulis provenant de la destruction d'escarpements crayeux du voisinage. Ceci expliquerait l'aspect confus des couches de craie reposant sur les calcaires montiens de Vigny. Ces effondrements se seraient réalisés immédiatement après les premiers dépôts de calcaire à Lithothamninm. Dans la discussion Schoeller indique que la craie est perforée par des lithophages et qu'elle est surmontée par des polypiers en place (le ravinement est donc sous-marin).

(C.R.somm.S.G.F., (4), t XXIV, p. 84-85)

FIGURE 7 : Jouannetia supracretacea (Ryckholt, 1851) un lithophage présent à Vigny. En 1987 je signalais 7 genres de mollusques perforants... Leur abondance est évidemment liée à la configuration des premiers dépôts daniens à Vigny. Le long d'une falaise bordée par un platier durci.

(23) - 1930 - E. Vincent décrit la faune de Mollusques du tuffeau de Ciply. Quoique ressemblante à celle de Mons (décrite par Briart & Cornet) elle contient beaucoup d'espèces qui lui sont propres. Le problème est donc de savoir s'il s'agit de biofaciès latéraux ou verticaux... De nombreuses espèces de mollusques de Ciply se retrouvent à Vigny.

(Mém. Mus, roy. hist.nat.Belgique, n°46)

FIGURE 8 : Loparia ciplyensis (Ryckholt, 1852-1854), une espèce commune aux gisements de Ciply et de Vigny...

(24) -1932 - Daguin signale Hercoglossa danica à Angoumé et à Tercis. Cette espèce est connue dans le sud-ouest de la France dans les assises du danien inférieur à Coraster et dans les calcaires montiens à Micraster tercensis. Ce nautile n'est donc pas caractéristique du danien. Par ailleurs Daguin considère les assises basales de Vigny comme étant d'âge maastrichtien.

(Proc, verb. Soc. Linn, de Bordeaux, 26 juin)

(25) - 1937 - R. Abrard remarque: "La présence en tant que faciès latéral d'un récif équatorial à faune tertiaire au milieu de la zone boréale d'une mer froide crétacée est une hypothèse qui se détruit d'elle-même (...) Le dépôt de Vigny est essentiellement néritique tandis que la craie environnante s'est déposée dans une mer relativement profonde."

(Bull. Soc. Géol. France (5), t. VII, p. 281)

(26) - 1937 - R. Lafitte indique à propos des craies interstratifiées: "Il s'agit de couches contemporaines du calcaire pisolithique "mimant" la craie; formées près d'un rivage crayeux elles tirent leur origine de l'érosion de couches crayeuses dont les éléments étaient amenés à nouveau dans la mer et où les mêmes matériaux reproduisaient les mêmes faciès."

(Bull. Soc. Géol. France,(5), t. Vii, p.282)

(27) - 1937 - P. Lemoine donne une très importante communication. "On voit actuellement sur une grande longueur le contact de la craie et du calcaire "pisolithique". Il se fait brusquement le long d'une falaise abrupte qui, en certains points, surplombe le calcaire "pisolithique". Ainsi la craie parait superposée (aux calcaires "pisolithiques") mais ce n'est qu'une apparence, analogue à ce qui s'observe le long des falaises de Normandie (...) où l'on voit des dépôts actuels se former dans de véritables cavernes de la craie." "Le contact (à Vigny) entre les deux formations est toujours brusque; en dehors du remplissage de ces anfractuosités on ne voit nulle part de passage latéral." Les couches de passage constituent un véritable maërl fossile. "En arrière se trouve un récif phytogène formé d'algues calcaires ayant vécu sur place; un peu plus loin (...) on observe le récif zoogène avec Polypiers." Quant à la disposition des assises "pisolithiques" dans le bassin parisien, P. Lemoine remarque que partout où on les observe elles se situent dans des vallées creusées dans la craie. Enfin P. Lemoine conclue prudemment sur l'attribution stratigraphique des assises "pisolithiques": "Ce n'est pas dans le bassin de Paris qu'on pourra savoir s'il existe deux étages, Danien et Montien. Il paraît plus prudent pour l’instant d’envisager un seul étage: DANIEN- MONTIEN."

Lemoine propose l’emploi de cette dénomination (qui sera modifiée en dano-montien) provisoirement et dans l’attente que des travaux permettent de bien différencier les deux étages danien et montien dans le bassin de Paris. Il ne s’agit donc pas d’une entité stratigraphique précise correspondant à un véritable cycle sédimentaire. Or c’est dans ce sens que cette dénomination stratigraphique est parfois encore employée sans qu’aucun stratotype n’ait, par ailleurs, été défini.

(Bull. Soc. Géol. France, (5), t VII, p. 283-285)

FIGURE 9 : Le contact vertical: craie-calcaires récifaux. La morphologie "falaise" à été "fossilisée" par les apports biodétriques daniens.

(28) -1937 - Mme P. Lemoine prolonge les conclusions de la note précédente. Elle remarque à propos des mélobésiées: "La comparaison des espèces daniennes ou montiennes avec celles du Tertiaire de différentes régions n'a pas montré d'espèces communes. Aucune des espèces maestrichtiennes ne rappelle les espèces du calcaire pisolithique. En résumé les Corallinacées daniennes ou montiennes n'ont montrées d'espèces communes ni avec les espèces crétacées et en particulier maestrichtiennes, ni avec les espèces tertiaires.

La florule danienne est donc nettement spéciale mais sa composition indique des affinités tertiaires par la présence des Corallines (Jania connue dans les Basses-Pyrénées) et du genre Lithothamnium, rare au Crétacé et probablement inconnu au Maestrichtien, ainsi que par la raréfaction du genre Archeolithithamnium très abondant au Crétacé."

(Bull. Soc. Géol. France (5), t. VII, p. 287-288)

FIGURE 10 : Archeolithothamnium mamillosum (Gümbel, 1871) est encore une espèce d'affinité crétacée... Elle est très abondante à Vigny et montre des conceptables (structures morphologiques qui n'avaient pas été signalées en 1980, période où je me suis intéressé aux algues de Vigny).

(29) -1937 - P. Marie donne une liste des foraminifères du calcaire "pisolithique". Les Miliolidés, Valvulinidés et Rotalidés sont particulièrement abondants. Cette faunule (une quinzaine d'espèces) est comparable (seulement comparable) à celle du Montien de Mons mais elle est aussi très différente de celle de la craie campanienne encaissante. Mais à l’époque rien n’est connu des foramminifères du Danien scandinave… Marie rattache, preuve à l’appui, les assises « pisolithique » au tertiaire… Sans plus de précision. Marie constate une différenciation entre les faciès construits à Algues et les faciès grenus fiches en foraminifères. La présence des genres Haddonia et Polyphragma indique un dépôt de très faible profondeur, tandis que l'abondance des Rotalidés témoigne d'un climat tropical.

(Bull. Soc. Géol. France, (5), t. VII, p. 289-294).

FIGURE 11 : Trois espèces de foraminifères (Meyer, 1987). A : Globigerina (Globoconusa) cf. daubjergensis, Bronniman, 1953. H : Coscinophragma cribosum (Reuss, 1871) et toutes les autres figures (B à G) : Haddonia sp. (danica n. sp.)