(30) -1939 - H. Alimen est la première à soulever les questions tectoniques à Vigny et à donner une carte des fronts de coupe du gisement.

Après avoir souligné la présence d'une paléo-falaise contre laquelle se sont déposées les assises biodétritiques, elle remarque: "L'aspect bien lité du calcaire "pisolithique" semble indiquer un trottoir à Lithothamnium qui s’est élevé peu à peu. Faut-il en conclure qu’il s’est produit une immersion progressive de la région ? Les pendages plus ou moins accentués correspondent peut-être à des irrégularités originelles. Ils peuvent aussi indiquer que l’anticlinal de Vigny a joué après le dépôt de cette formation."

(Bull. Soc. Géol. France, (5), t. IX, p. 241-249).

(31) - 1939- A. F. de Lapparent se rallie à l'hypothèse « tertiariste » mais souligne la coexistence d'espèces crétacées et tertiaires dans le "pisolithique". Il insiste sur la répartition éparse des gisements.

(Bull. Soc. Géol. France, (5), t IX, p. 249-250)

(32) - 1943 - R. Soyer publie une importante et belle monographie "Recherches sur l'extension du Montien dans le Bassin de Paris". A partir de nombreuses coupes et sondages l'auteur montre que les assises montiennes ne se rencontrent pas seulement dans les dépressions du toit de la craie. La mer montienne aurait envahi le bassin parisien jusqu'à Etampes, Epernay et Meaux. Elle aurait transgressée à partir du NO. Les dépôts auraient ensuite subi une importante érosion. L'auteur rapporte au seul montien toutes les assises comprises entre un thanétien / yprésien reconnu et le toit de la craie. Vigny, Meudon, Le Mont-Aimé sont des gisements montiens qui présentent des faciès différents. Sur 179 sites reconnus par R. Soyer, 50 se rapporteraient aux calcaires concrétionnés zoogènes, 63 aux faciès calcaro-marneux et 66 à des assises où dominent les faciès marneux. Il donne aussi une liste exhaustive des espèces connues dans l'ensemble du montien du bassin de Paris. Cette étude est un pas de géant dans la connaissance des premiers dépôts paléocènes.

(Bull. Serv. Cart. Géol. France; t XLIV, n° 213)

Agrandissement : Illustration 1

FIGURE 1: Contour de la mer montienne et emplacement des principaux gisements. L'auteur y indique les pricipaux axes anticlinaux et les failles et conditionnant, selon lui, les dépôts sédimentaires (Soyer, 1943)

(33) -1948 - A. Chavan étudie les malacofaunes du calcaire "pisolithique". Il remarque qu'à Vigny on trouve 22 espèces propres à la formation, 3 infra-daniennes, 8 daniennes et 3 dépassant cet étage, 8 espèces montiennes et 3 d'affinité douteuse. Sur 22 espèces daniennes, 5 sont antérieures à Ciply et 8 lui sont postérieures. Là aussi, l'étude est très innovante et elle reste toujours d'actualité.

(Bull. Soc. Géol. France, (5), t. XVIII, p. 565-574)

Agrandissement : Illustration 2

FIGURE 2 : Benoistia pisolithica, Chavan, 1948

(34) - 1948 - A. Chavan explique les relations entre les bassins nordiques, ceux de la Belgique et ceux de la France. L'auteur confirme la présence du Danien dans le bassin de Paris. Plusieurs phases auraient présidé à l'installation de la mer danienne / montienne. La transgression se serait réalisée à partir de l'ouest. La mer aurait contourné l'axe Brabant-Artois-Bray par l'Est pour atteindre la Belgique et la Flandre. Les flots daniens auraient, dans le bassin de Paris, d'abord gagnés l'Oise puis la Champagne en déposant des sédiments correspondant à ceux de la partie méridionale Belgo-Scandinave. La Grande-Bretagne prolongée vers l'est par l'Artois-Bray aurait formé une péninsule. "Puis un prolongement de la manche aurait pénétré par la vallée de la Seine (époque de Ciply) (...). Le Bray et l'Artois auraient été franchis par la suite (époque de Mons) tandis que s'asséchait le diverticule parisien (marnes de Meudon). L'absence en Angleterre du Montien, comme le renouvellement au Thanétien de la communication Nord-seule, puis de l'occidentale au Cuisien, paraissent appuyer cette manière de voir. On peut donc espérer retrouver un jour, dans le bassin de Paris, une superposition de type Esden où sous des formations comme celles de Montainville, apparaîtraient des dépôts plus archaïques du type de Montereau."

(C.R.Acad. Sc., t. 226, p. l 13 5-1 137)

FIGURE3 : Chilodonta geometrica, Chavan, 1948

(35) - 1948 - H. Alimen, A. F, de Lapparent et G. Lucas affirment à nouveau un âge crétacé pour les assises de Vigny: le calcaire étant interstratifié dans la craie à Magas (Campanien). L'ébauche de la théorie d'un récif subsident au milieu de la mer crétacée est énoncé. Celle-ci sera développée ultérieurement par R . Marlière.

(C. R. Acad. Sc., t. 227, p, 1161-1163)

(36) - 1949 - A. Chavan décrit et figure 3 gastéropodes de Vigny. (C. R. Som. S. G. F. , n° 3, 7 Février, p, 104-105)

(37) - 1949 - A. Chavan cite 7 nouvelles espèces de mollusques du calcaire de Vigny qui renforcent la probabilité d'un âge danien ou maestrichtien supérieur, antérieur donc à Ciply

(C. R. Som. S. G. F., n° 6, 21 mars, p. 104-106)

Agrandissement : Illustration 4

FIGURE 3: Gibbula nov. sp. (=Gibbula sarae, Meyer, 1987), la première espèce d'un genre très abondant dans les mers actuelles.

(38) - 1949 - A. Chavan décrit 9 espèces. Une nouvelle fois il souligne le caractère plus archaïque qu'à Ciply des mollusques de Vigny. Il abandonne par contre l'âge maestrichtien possible et affirme qu'à Vigny les assises récifales sont bien daniennes. "L’opposition Campanien ou faune de Mons, pivot de tant de discussions, perd donc à Vigny sa raison d'être" conclut-il.

(C. R. Som. S. G. F., n° 12, 27 Juin, p. 243-245)

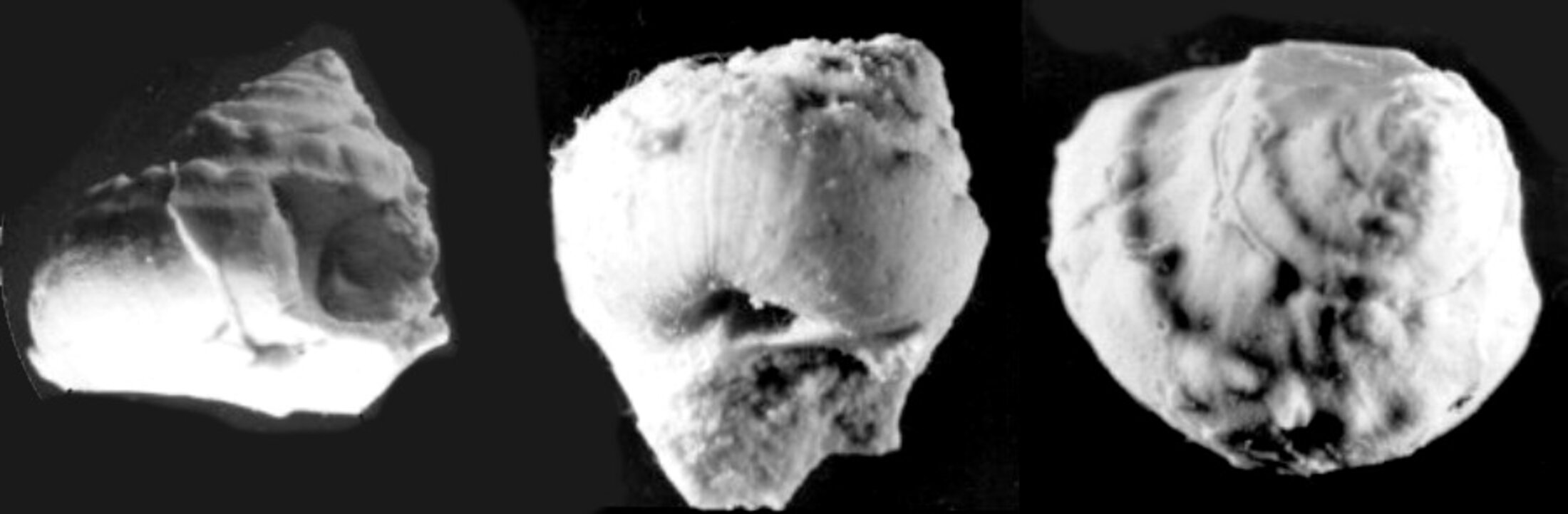

Agrandissement : Illustration 5

FIGURE 4 : Hipponyx consobrinus, (d'Orbigny, 1848). A,B: la coquille. C,D : opercule pédonculaire en calcite.

(39) - 1949 - A. Chavan fait la synthèse de ses recherches sur les mollusques de Vigny. Il donne une liste de 48 espèces et note la ressemblance de cette faune avec celle de Ciply (qui lui est légèrement postérieure). Néanmoins la majorité des formes du gisement parisien paraissent endémiques : " Si l'on se réfère aux genres, ceux-ci comprennent quelques apports mésogéens. Mais à part une Benoistia ce sont des types au moins connus de Ciply (Chama, Calyptraea, Semivertagus), la plupart connus bien avant. Il est même symptomatique de noter l'absence d'immigrés des termes supérieurs du "pisolithique" où Venericor, Miltha, Sigmesalia, Batillaria ne sont pas rares."

Cette observation précise et argumentée a été vérifiée à Montainville où l'on pouvait observer, autrefois, la superposition entre les assises à Lithothamniées et les assises à Sigmesalia avec une limite nette entre les deux niveaux. Les deux faciès ne correspondent pas au passage latéral d'assises de même âge.

D'autre-part Chavan signale la présence d'espèces crétacées à Vigny: Lima texta, Chlamys cicatrisa (que je n'ai pas retrouvé à Vigny), et aussi Neithea regularis . Chavan revient sur sa précédente publication et, à nouveau, hésite sur l'attribution des assises de Vigny soit au maastrichtien soit au danien qui serait alors considéré comme une entité crétacée). Mais, selon lui, il n'y a pas de montien (donc de tertiaire) à Vigny.

(C. R. Ac. Sc., t . 228, p. 494-496)

Agrandissement : Illustration 6

FIGURE 5 : Neitha (Neitheops) grypheata (Schlotheim, 1820) Voici donc une espèce crétacé, sans doute remaniée de la craie et bien conservée en raison de son test calcitique. Les neithées fossiles qui sont abondantes durant le crétacé, disparaissent au moment du passage K/T.

(40) - 1949 - R. Abrard, R. Furon, P. Marie & R. Soyer s'opposent fortement à A. Chavan en remarquant que sur les 48 espèces de Vigny, 30 sont inédites ce qui indique un renouvellement de faune très important. Sur un comptage similaire à celui de Chavan (34) ils en arrivent à des conclusions différentes: "Il semble donc que l'on peut placer la partie inférieure de Vigny un peu au-dessus du tuffeau de Ciply (pour Chavan les assises de Vigny sont antérieures à celles de Ciply), mais il paraît exclu d'en faire du Danien inférieur ou du Maestrichtien supérieur."

(C. R. Ac. Sc., t. 228, p. 758-759)

(41) - 1950 - R. Abrard : L'auteur remarque avec perspicacité : "Il faut bien considérer qu'il reste établi que la quasi-totalité du calcaire "pisolithique" doit être attribuée au Montien. Certes on ne peut prétendre que la transgression s'est produite exactement à la limite conventionnelle du Montien et il est possible qu'en quelques points, tels Vigny ou Montainville, elle se soit amorcée dès le Danien supérieur."

(Géologie régionale du bassin de Paris, Payot, p. 328-332)

(42) - 1954 - P. Balavoine détermine 5 espèces de bryozoaires trouvés à Vigny et Montainville. Tricephalopora cerebus et Andriopora sp. sont des formes connues du danien de Fakse.

(C. R. Som. S. G. F.; p. 385-386)

(43) - 1956 - P. Balavoine complète son étude en donnant la description de 6 nouvelles espèces. Les bryozoaires de Vigny indiquent une faible profondeur de dépôt.

(Bull. Soc. Géol. France; (6), t. VI, p. 157-161)

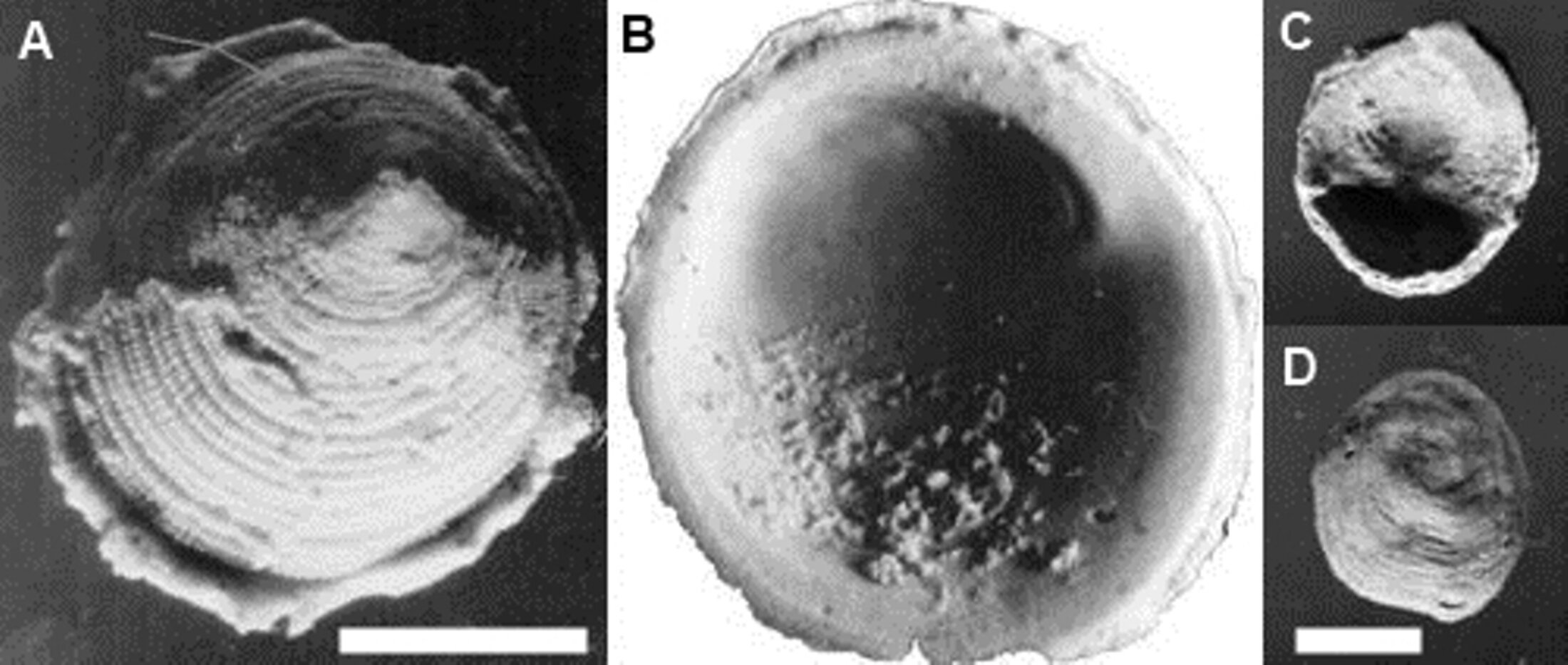

Agrandissement : Illustration 7

FIGURE 6 : Deux bryozoaires de Vigny. A= Tripostega flabellata, Balavoine, 1955; B=: Tricephalopora cerebus, Lang, 1922

(44) - 1957 - J. Alloiteau figure, sans le décrire, le polypier Actinacis vignyensis, n. sp. espèce très commune à Vigny.

(Contr. Syst. Madr, fossiles; t. VI, pl. 7, pl. 18)

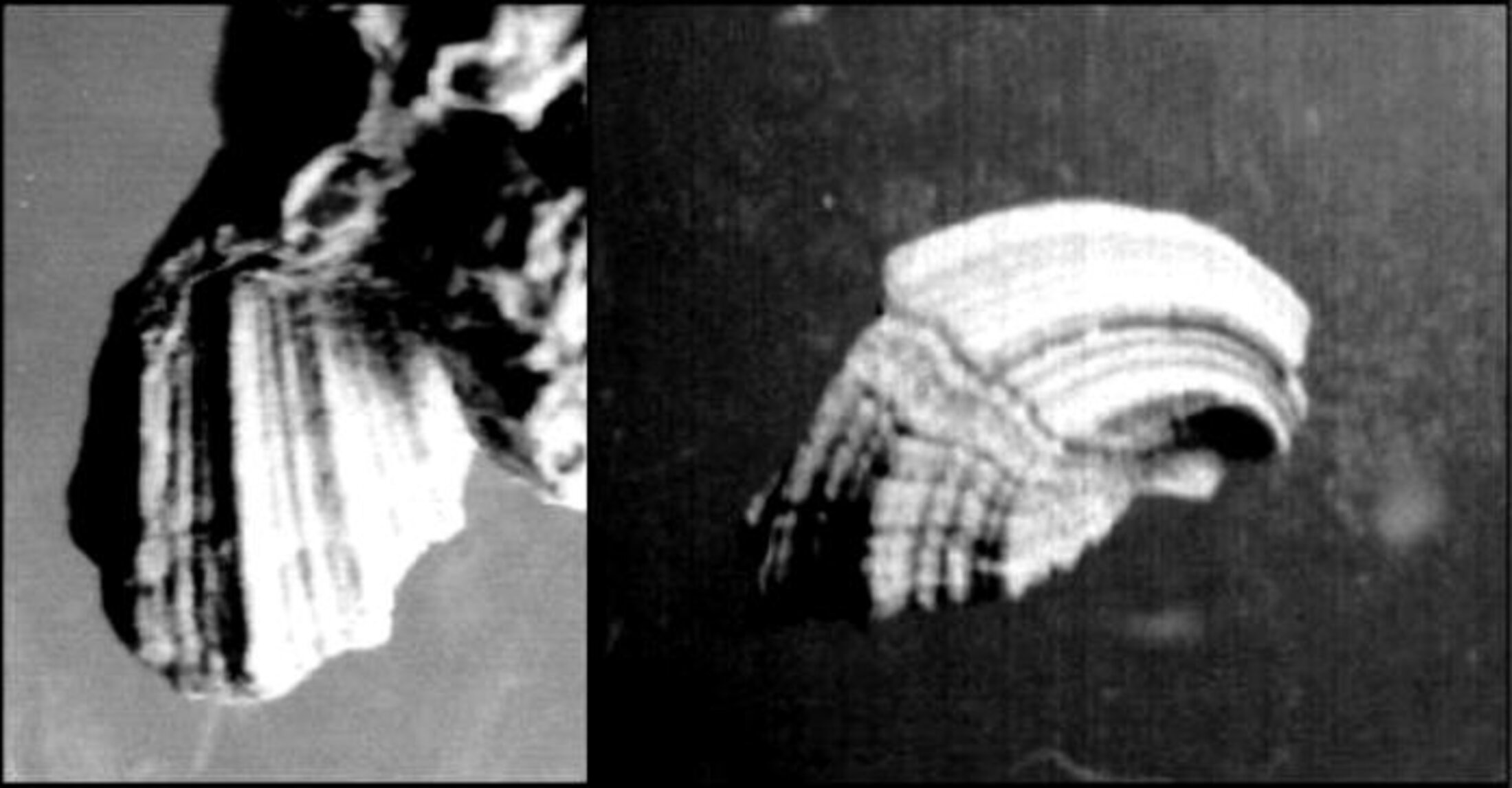

Agrandissement : Illustration 8

FIGURE 7 : Actinacis vignyensis, Alloiteau, 1957. On compte à Vigny 32 taxons de scléractinaires associés à des hydrozoaires (2 espèces), des octocoralliares (3 espèces) et 9 espèces de rhodophycées. Il s'agit d'un écosystème récifal bien caractérisé.

(45) - 1958 - R. Marlière reprend l'hypothèse d'un récif contemporain de la craie encaissante. Selon Marlière quatre phases sont a distinguer dans l'édification récifale (R W - R 0 - R I - R II) lesquelles sont réparées par des retours à la sédimentation crayeuse (craies interstratifiées). Il signale aussi la présence de failles visibles dans la craie encaissante qui se seraient formées par suite de l'enfoncement brutal de la masse récifale sous l'effet de l'augmentation de sa charge (la craie n'étant pas encore complètement consolidée). Les phases où domine la sédimentation crayeuse correspondraient ainsi à des retours à une sédimentation plus profonde. La sédimentation crayeuse comblant peu à peu le bassin, l'eau devenant peu profonde et favorisant l'induration rapide de la craie les récifs s'installaient et croissaient... Mais la charge récifale devenait trop importante sur la masse crayeuse incomplètement indurée. Survenait l'enfoncement brutal de calcaires construits générant les failles dites de rupture périphérique, accompagné de glissements important (dont témoigneraient les blocs éboulés, com. orale, 1980). Retour à la sédimentation crayeuse. La phase terminale aurait été marquée par un retour définitif à la sédimentation crayeuse. R. Marlière accompagne sa communication d’un levé précis du front Nord de la grande carrière (fig. 8). C'est, à mon avis, un exemple magnifique: une interprétation fausse basée sur des observations précises et novatrices...

(Bull. Soc. Géol. France, (6), t. VIII, p. 751-759)

Agrandissement : Illustration 9

FIGURE 8 : Coupe d'ensemble de la grande carrière du Bois des Roches. Elle s'étend sur environ 200 m de long et englobe les fronts anciens (côté Ouest) et les fronts actuellement en exploitation (1958) (côté Est). L'épaisseur totale du complexe récifal et de la craie de couverture est visible sur une quinzaine de mètres en épaisseur verticale (Marlière, 1958) Symboles: Cr = craie; Cr (grisé) = craie indurée; R0, RW, RI, RII = phases récifales, f1, f2, f3, f4 = failles liées à la subsidence récifale. Les formations visibles dans les carrières adjacentes ne sont pas prises en compte par R. Marlière.

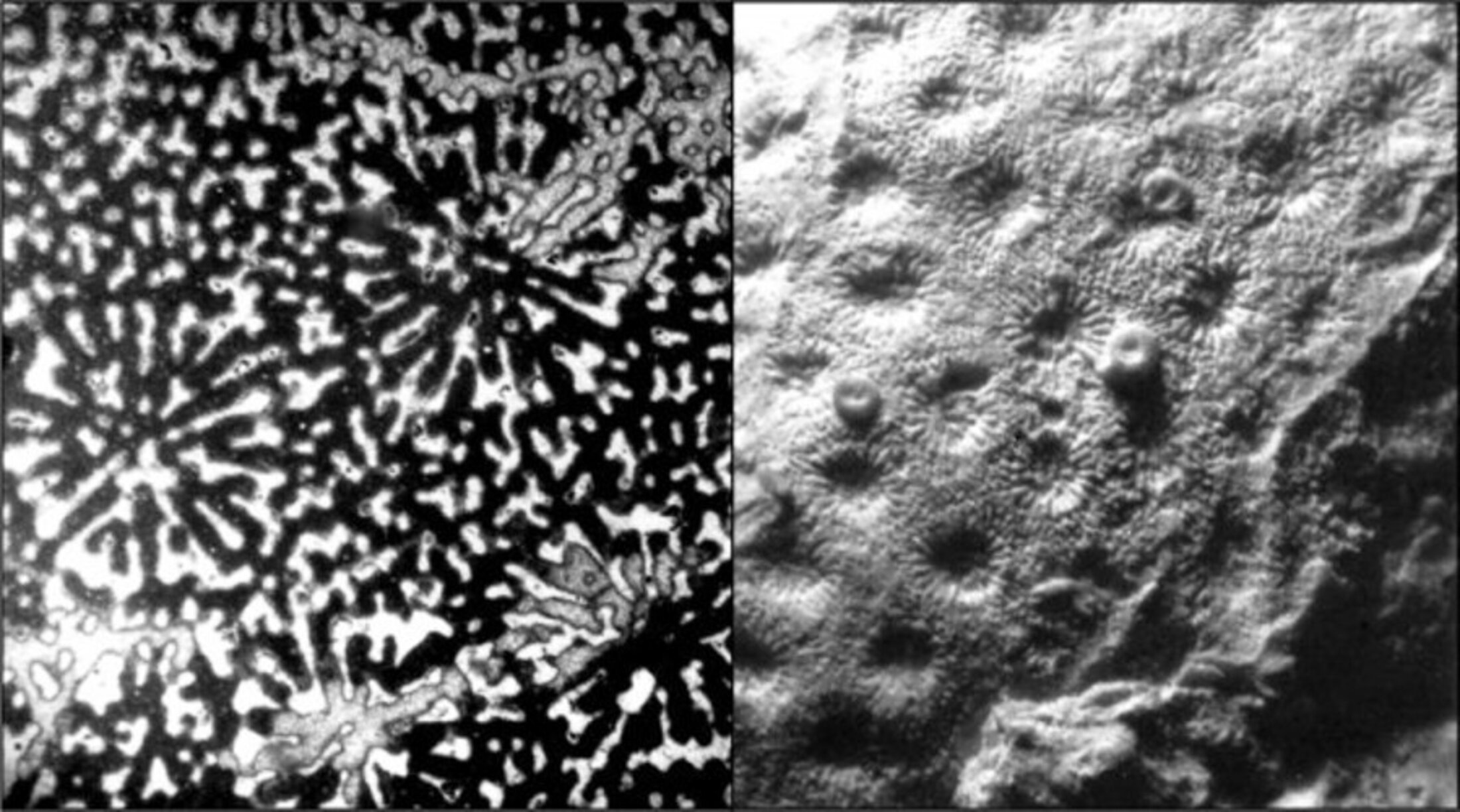

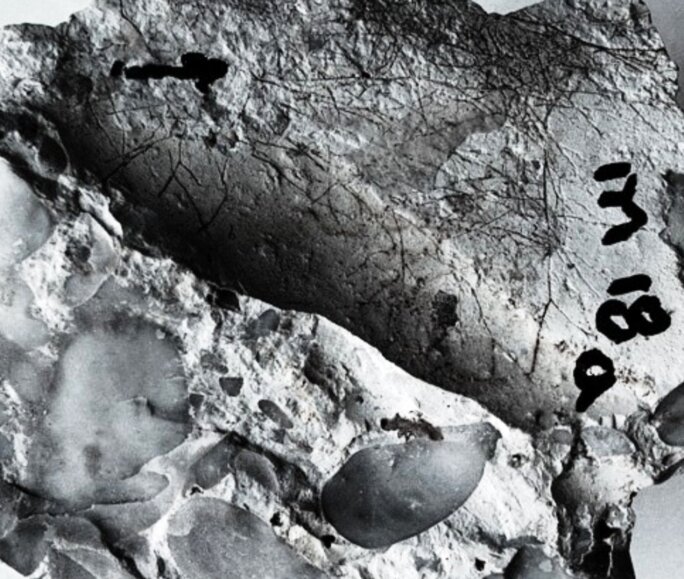

Agrandissement : Illustration 10

FIGURE 9 : Poudingue basal (R0 re René Marlière). Les galets arrondis, hétérométriques, non classés, ont subit une dissolution accompagnée d'un redépôt presqu'immédiat de la silice qui a remplacé les micrites de la craie. Un accroissement ultérieur du silex après son remaniement dans le "pisolithique" est souvent observé, remarque P. Marie dans sa belle étude de 1958 (partie 4 de la présente étude). Le liant boueux a lui aussi subit une induration synsédimentaire comme en témoignent les nombreuses traces filiformes, ramifiées attribuables peut être (sans certitude aucune) à des bryozoaires... Nous avons donc ici une surface indurée intra-danienne et réalisée sur une période relativement courte...

(46) - 1958 - R. Abrard conteste vivement les résultats de R. Marlière. "Les assises tropicales du Sénonien sont bien connues: ce sont des assises à Rudistes et Orbitoïdes." (...) "Aucun récif corallien du Crétacé supérieur n'est connu dans la province équatoriale; ce qui rend bien invraisemblable d'en rencontrer dans la province tempérée soumise à des influences sub-boréales qui précisément s'accusent au Campanien." (...) "Le pisolithique renferme des fossiles remaniés du Crétacé, des silex de la craie très roulés et il n'est pas possible qu'ils aient été repris par une sédimentation contemporaine du dépôt de cette craie. La formation remaniante est forcément postérieure aux éléments remaniés."

(Bull. Soc. Géol. France; (6), t. VIII, p. 751)