« … L’homme habite en poète… » : une machine de guerre raciste et antisémite

« Nous ne voulons pas être des antisémites du sentiment, qui veulent faire naître des pogroms, mais ce qui nous anime c’est la résolution inexorable de saisir le mal et de le couper à la racine (vifs applaudissements). Pour atteindre notre but tout moyen doit nous être bon, même s’il nous faut nous allier au diable (applaudissements). »

Adolf Hitler, Contribution du 6 avril 1920 à un rassemblement du parti nazi

« Et je veux ranger parmi eux, comme un des meilleurs, l’homme qui a consacré sa vie à réveiller son peuple, notre peuple, par la poésie et par la pensée, et finalement par l’action : Dietrich Eckart ».

Adolf Hitler, Mon combat [2].

« Le national-socialisme est un principe barbare. C’est ce qui constitue son essence et sa possible grandeur. »

Martin Heidegger, Les Cahiers noirs [3].

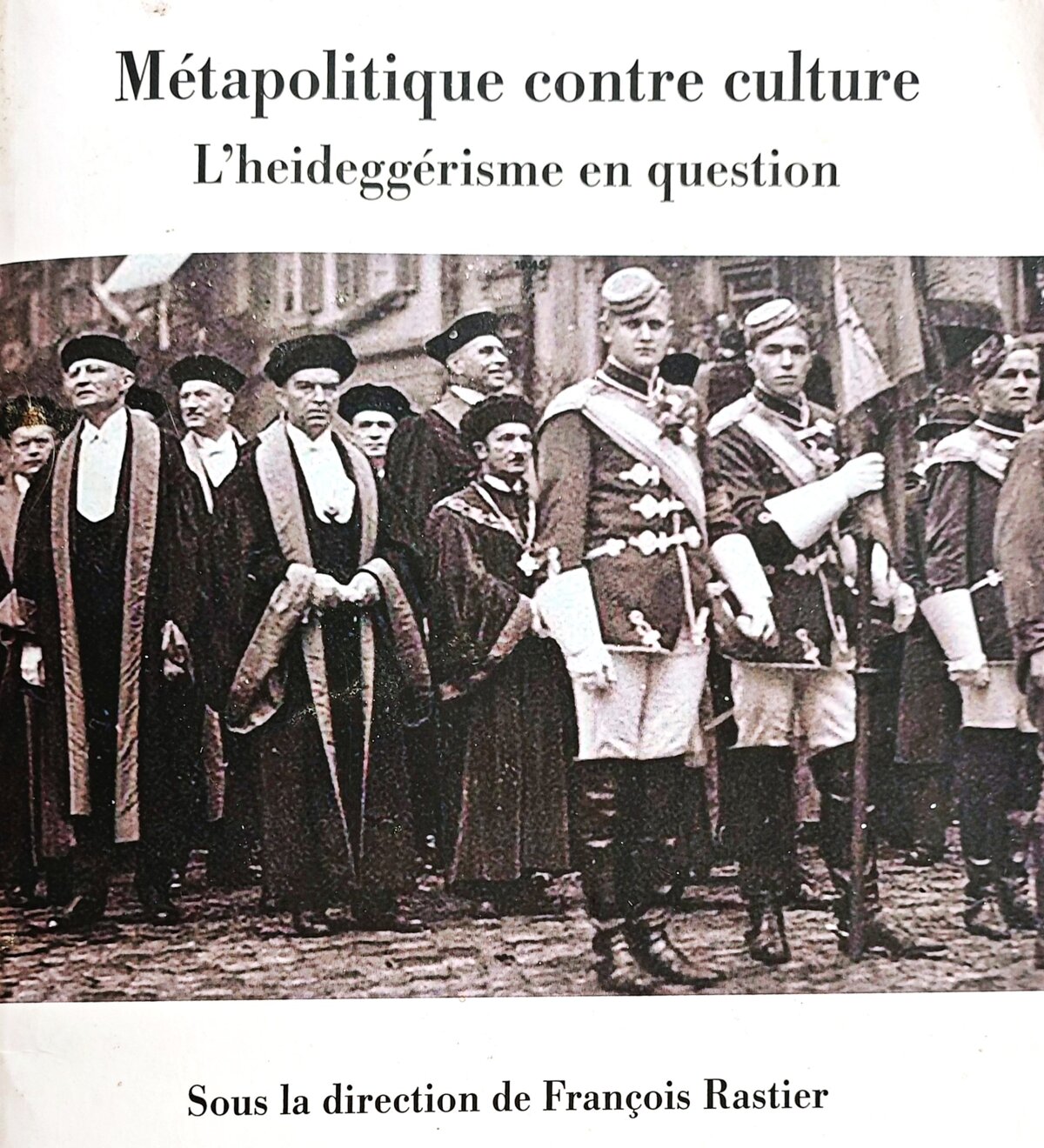

Agrandissement : Illustration 1

Dans ce cortège de l'Université de Fribourg au début du IIIème Reich Heidegger est l'universitaire de petite taille au centre de l'image.

Deux grandes séquences composent ce chapitre. Une première, formée des paragraphes 1 à 9, rassemble des faits historiques et des propos de Heidegger situés « hors champ » du texte critiqué mais dont la connaissance est nécessaire pour entendre sa véritable teneur. Une seconde, composée des paragraphes 10 à 14, est consacrée à sa critique interne. Lire Heidegger n’est pas seulement difficile à cause d’une langue réputée ardue, c’est aussi une tâche pénible. Le discours heideggérien s’est toujours refusé à l’univocité et l’auteur se meut dans l’ambiguïté comme dans un élément naturel. Mais il ne s’agit aucunement d’un « vague artistique » dépaysant et poétique ou l’option d’une pensée complexe aux prises avec les inévitables simplifications du langage. L’ambiguïté est soumise systématiquement à la stratégie d’un double discours destiné à renvoyer, en général le plus discrètement possible et pour leur transmission dans le champ du savoir, à l’ensemble des motifs qui définissent la politique criminelle, raciste, antisémite et meurtrière du national-socialisme. L’heideggérisme c’est l’antisémitisme fait « science allemande ». Dans cette expression, « allemand » doit se lire au sens nazi, raciste et antisémite, tandis que « science » ne doit pas se lire au sens moderne car, pour Heidegger, « la science ne pense pas ». Cette « science allemande » n’est pas non plus une philosophie, « la » philosophie étant, pour Heidegger, négativement métaphysique. Il s’agit d’un savoir qui se croit validé par la qualité raciale de ses auteurs. Heidegger se place au centre de ce savoir. C’est par l’Université qu’il entendait transmettre les fondements de tout Etat de type hitlérien. Le « Reich pour mille ans » c’est Heidegger. C’est « … L’homme habite en poète… »

- 1 – Mais d’où parle Heidegger ?

« … L’homme habite en poète… » est le texte d’une conférence, dont le titre est par ailleurs significativement emprunté à un poème de Hölderlin, que Martin Heidegger a prononcé en 1951 au Bühlerhöhe, château-hôtel d’inspiration baroque construit au début du XXe siècle et destiné primitivement à servir de lieu de convalescence aux officiers de l’empire[4]. Date et lieu, nous le verrons, ont leur importance [5]. Le texte est célèbre et fait partie de la bibliographie canonique relative à la réflexion sur le lieu et l’habitation. L’étudier comme un classique favorise de ne prendre garde ni à la date et encore moins au lieu où Heidegger a pris la parole. « D’où parlez-vous ? » disait-on souvent, il y a quelques décades, en vue de rapporter ce qui était dit aux conditions qui mettaient éventuellement en lumière en quoi ce qui était dit était déterminé par le « lieu » d’où c’était dit : présupposés idéologiques, statut social, parti pris etc. Je formule dans cet article l’hypothèse que Heidegger, en choisissant de prendre la parole au Bühlerhöhe, a dit certaines choses qui ne pouvaient, en 1951, être dites explicitement. Il aurait ainsi parlé intentionnellement avec le lieu. Il n’a pas seulement pris la parole depuis un édifice réduit à ses fonctions architecturales pratiques mais depuis un lieu chargé, de par sa position, de significations idéologiques et politiques.

- 2 - Point de méthode : comment entendre Heidegger ?

Les heideggériens, parfois pour des raisons étrangères à l’analyse idéologique, conduisent le lecteur dans une impasse en prétextant de la qualité de formulation du texte heideggérien et à l’absence, mais cette règle n’est pas générale, de déclarations idéologiques « standards » pour juger « fantasmatique », « calomniatrice », « diffamatoire » toute imputation de nazisme. L’académisme heideggérien français a eu beau jeu de s’appuyer sur la prudence de Heidegger, son sens du double langage, son gout exercé pour le cryptage et le secret pour arracher l’œuvre à son contexte. Cet académisme a ainsi prêté mains fortes à la stratégie heideggérienne de dissimulation, stratégie d’autant plus nécessaire après la défaite du IIIème Reich et la découverte des camps et des chambres à gaz qu’il s’agissait d’assurer à ce IIIème Reich et au moins sur le plan symbolique les mille ans d’existence promis par Hitler.

Il ne s’agit donc pas, au moins dans les textes les plus connus, de chercher quelque trace de nazisme mais d’entendre, en un sens proche du sens musical du terme, la « musique heideggérienne » en tant qu’elle a été une des voix les plus intellectuellement autorisées qui se sont mêlées en toute connaissance de cause au concert national-socialiste.

Pourquoi les lecteurs les plus confirmés, souvent aussi des traducteurs, de Heidegger n’ont-ils pas admis comme hypothèse de travail que Heidegger pouvait être un « penseur nazi » ou, plutôt, un doctrinaire nazi d’expression philosophique ? N’était-ce pas prendre un grand risque de considérer que cela constituait nécessairement et a priori un « fantasme », une « diffamation », une « calomnie », une « crétinerie » ? Et alors qu’on croit bien faire en séparant les hauteurs de la pensée heideggérienne de la fange du national-socialisme, on participe, en se refusant à rendre transparente la stratégie discursive dont ces hauteurs elles-mêmes sont inséparables, à la mise au secret de la pire conception qui soit du pouvoir et de l’usage étatique de la violence. Au lieu de se féliciter du fait que Heidegger ne semblait pas reprendre à son compte l’antisémitisme biologique, ce que certaines analyses infirment par ailleurs, il aurait fallu tâcher de comprendre en quoi le goût des hauteurs répond en fait, dans son mouvement général, à la nécessité d’être « rassé », de faire preuve de « Rasse »[6]. La rhétorique heideggérienne est une immense variation sur la racialisation de la parole et de l’esprit supérieur en tant que « purement allemands ». C’est-à-dire, on le verra, purifiés de tout élément « juif ».

Je vais ainsi justifier, au cours de ces lignes, une entente de Heidegger qui ne soit pas la négation du fait que le recteur de Fribourg s’est constitué très tôt comme le guide spirituel d’un conservatisme antimoderne, antidémocratique et antisémite, lequel conservatisme accueillit avec enthousiasme, dès que cela fut politiquement crédible, la « résolution national-socialiste » et son incarnation dans la « guidance » hitlérienne.

- 3 - Thèse

Dans les conditions de l’occupation par les armées alliées de l’Allemagne militairement vaincue de l’après-guerre Heidegger réaffirme, à travers la figure de Hölderlin, le caractère exceptionnellement racé de l’existence allemande. En ce sens « … L’homme habite en poète… » est un satisfecit accordé à la politique génocidaire antisémite du IIIe Reich. Si la bataille de Stalingrad se conclut par une défaite décisive et humiliante de la Wehrmacht, cela même sans doute qui, combiné à d’autres motifs, poussa Heidegger à dénoncer l’indigence de nombreux nazis, Auschwitz est une réussite et est saluée secrètement comme telle. La conférence du Bühlerhöhe est un texte appartenant à la stratégie de « relève » d’un IIIe Reich effondré. Heidegger incarne cette relève au sens d’un redressement, au sens, aussi, où l’on dit « redresser la tête ». Der Kampf, le combat, continue. Mais, par là-même, Heidegger assure la « relève ». Il prend, et alors même qu’il est en passe d’être libéré de l’interdiction d’enseigner qui l’avait frappé en 1945, son « tour de garde » de l’être et en vue de l’avenir, dont il ne désespère pas, du national-socialisme. Il a escompté se saisir de cette époque de « retrait » pour renouveler en profondeur certains de ses éléments doctrinaux. L’homme habite en poète est une pièce majeure du nazisme spiritualisé et métaphorisé que Heidegger met en chantier après 1945. Il est persuadé que nombreux sont ceux qui, à la condition d’une certaine discrétion quant au fond, sauront lui reconnaître une souveraineté spirituelle, celle d’un Führer de l’« âme allemande ». Le projet doit se cacher, s’abriter dans la culture philosophique la plus attractive possible[7] quoique soumise, sous couvert de déconstruction, à un processus de racialisation destiné à barrer les chemins menant à une véritable universalité.

L’heideggérisme postérieur à 1945 est un hitlérisme relevé. Il est relevé au sens d’un redressement : avec Heidegger il est debout ! Il est relevé au sens où ses pages les plus sombres, procès de Nuremberg compris, sont poétiquement, et par l’intercession du spectre Hölderlin, sublimées et rapportées à cette « grandeur et vérité internes » que Heidegger reconnaît au nazisme [8]. Il est relevé au sens où, par Heidegger, il est spirituellement et particulièrement bien « épicé ». Comment dire en effet autrement de quelle manière Heidegger se saisit du pire pour en faire une nouvelle « époque de l’être » ? Rappelons-nous que les nazis jugés à Nuremberg ont plaidé non coupables. « Nicht schuldig », non coupable, disait ainsi le maréchal Göring. Ils ne pouvaient pas être coupables de la destruction des juifs d’Europe : ce n’étaient que des ombres d’hommes ! La tonalité hölderlinienne de « … L’homme habite en poète » réaffirme en 1951 l’abîme existant entre la noblesse d’un peuple allemand bio-spirituellement « racisé » et cette sous-humanité juive, rejetons chrétiens compris, et qui menace dangereusement dans ses racines les plus profondes et les plus vitales ce « peuple de l’être ». Spirituellement épicé, soit, mais le plat demeure un plat d’abjections.

- 4 – Heidegger n’a pas été trompé par Hitler grimé en faiseur de paix.

Proche des cercles « spirituels » pronazis, Heidegger était en mesure de connaître le projet hitlérien d’extermination des Juifs. Une déclaration du 16 septembre 1919 du futur dictateur allait déjà dans ce sens. Le ralliement de Heidegger à Hitler est motivé par l’antisémitisme meurtrier de celui-ci.

Il n’y a pas seulement une part sombre chez Heidegger il y a aussi une part d’ombre, une part secrète. Il y a peu de chance qu’on trouve un jour une preuve écrite que Heidegger connaissait cette lettre d’Hitler du 16 septembre 1919. Proche sinon membre de cercles eux-mêmes secrets comme la société de Thulé ou le cercle de l’Allemagne secrète Heidegger pouvait avoir pris favorablement connaissance de ces affirmations programmatiques d’Hitler. Que disait celui-ci en 1919 ? « L’antisémitisme en tant que mouvement politique ne doit ni ne peut être déterminé par des éléments sentimentaux mais au contraire par la connaissance des faits. Les faits sont : premièrement le Judaïsme est absolument race et non association religieuse. (…) Son action [celle du Judaïsme] devient par ses conséquences une tuberculose de race des peuples. Et de cela il s’ensuit : l’antisémitisme fondé sur des motifs purement sentimentaux trouvera son expression ultime sous la forme de pogroms. L’antisémitisme selon la raison doit, lui, conduire au combat législatif planifié contre les privilèges des Juifs et à l’élimination de ces privilèges… Son but ultime [celui de l’antisémitisme] cependant doit, immuablement, être l’élimination des Juifs en général » [9].

Le 31 mai 1920, et cela témoigne que les déclarations génocidaires hitlériennes ne manquaient pas dès cette époque, Hitler précisait : « Aucune différence, Juif de l’Ouest ou de l’Est, brave ou bon, riche ou pauvre, héros ou tire-au-flanc, mais : combat contre la race. [10]» Comme en écho Heidegger écrira dans son cours Etre et vérité de 1934 : « L’essence de l’être est combat »[11] . C’est aussi à ce moment qu’après sa démission du rectorat Heidegger rejoindra la commission pour le droit allemand, droit refondé en vue d’établir un racisme et un antisémitisme d’État.

Heidegger fait partie de ces intellectuels allemands qui adhérèrent au nazisme en raison de la détermination hitlérienne à trouver une « solution finale » à la « question juive ».

- 5 – Hölderlin, poète officiel du IIIe Reich

Le titre-citation « …L’homme habite en poète… » appartient à un des poèmes en prose du recueil édité sous le titre général de Poèmes de la Tour [12]. L’ensemble comprend des poèmes que Hölderlin, psychologiquement fragilisé, a rédigés reclus dans une tour de 1807 à 1843. Celui dont est extrait le vers choisi par Heidegger s’intitule Dans un bleu riant. « Plein de mérite, écrit Hölderlin, c’est en poète pourtant que l’homme habite sur cette terre » [13]. Ce que taisent en effet en général les commentateurs c’est qu’Hölderlin a fait l’objet à deux reprises de célébrations organisées à l’initiative du parti national-socialiste et de son « ministre de la culture » Goebbels. Le poète national ne pouvait plus être incarné par Goethe, trop proche des Lumières européennes et ami du poète d’origine juive Heinrich Heine. La langue allemande de Hölderlin, quoique constituée à l’ère moderne, était par ailleurs réputée pure. Elle faisait étinceler, hors des normes de la philosophie rationnelle des Lumières – quelque peu « enjuivée » – le diamant d’une pure pensée allemande. L’œuvre de Hölderlin fut ainsi promue par les nazis au rang de texte originaire. C’était l’Urtext qui, dans le cadre de la vision du monde nazie et hitlérienne, se substituait notamment aux textes de la tradition chrétienne c’est-à-dire, du point de vue nazi, de la tradition juive [14]. Précisément Hölderlin ne situait pas l’Allemagne du côté de Jérusalem mais l’érigeait en sœur jumelle de la Grèce. Tel était « l’axe » du monde aryen. Hölderlin était l’incarnation de cette mythique gémellité gréco-germanique. Il était l’Homère d’une Allemagne purifiée.

Un historien, Thierry Féral, décrit ainsi la cérémonie du centenaire de la mort de Hölderlin : « En juin 1943 – la Shoah bat alors son plein –, l’Allemagne célèbre en grande pompe le centenaire de la disparition de Hölderlin. Organisée sous la responsabilité de la NSDAP – parti nazi – la cérémonie inaugurale des manifestations se déroule le dimanche 6 juin à 11 heures dans la salle des fêtes de l’Université de Tübingen. (…) Le professeur Jakob Wilhelm Hauer s’exprime de cette manière : “Il ne peut qu’apparaître comme une volonté du destin que le centenaire de la mort du poète […] tombe au beau milieu de la plus gigantesque de toutes les guerres que notre peuple ait eu à livrer pour sauvegarder son existence, sa liberté, son droit à disposer de lui-même. Il nous est autorisé de nourrir l’espoir que le peuple allemand de sang pur – car ce n’est que pour lui que Hölderlin parle de manière intelligible – entendra son message et se laissera guider par lui” […].(Nous soulignons) » [15] .

Dix ans auparavant, lors de la célébration du 90e anniversaire de la mort du poète, Paul Kluckohn avait déclaré : « Aujourd’hui est donné de vivre un grand tournant : l’idée de communauté raciale populaire se voit revivifiée et raffermie, les divisions semblent dépassées, et aussi cette conception tendancieuse combattue par Hölderlin qui, selon le cas, réduisait l’individu à être un intellectuel ou un manuel rivé à sa machine. Notre communauté raciale populaire doit retrouver son unité afin que chacun se sente comme le membre d’un corps auquel il appartient de tout son être. » [16]

Tel était en effet le programme réel de « l’habitation en poète ».

En 1951 Heidegger, par le titre L’homme habite en poète, fit insidieusement d’Auschwitz une œuvre poétique en tant que condition « historiale »[17] de l’habitation poétique. Ce n’est pas tant, comme le dira Adorno, qu’il n’était plus possible d’écrire de la poésie après Auschwitz[18], c’est qu’Auschwitz était déjà le chef-d’œuvre de ou plutôt pour l’habitation poétique, c’est-à-dire pour l’habitation allemande (au sens racial, encore une fois, que les nazis donnent à ce mot).

- 6 – En 1934, dans un cours sur Héraclite publié sous le titre générique Etre et vérité, Heidegger évoquait, 8 ans avant la conférence de Wannsee[19], « l’anéantissement total » de l’ennemi incrusté « sur la racine la plus intérieure de l’existence d’un peuple… »

C’est dans ce cours sur Héraclite où Heidegger sous-titre un chapitre par la formule : « Le combat est l’essence des êtres… » qu’il définit ce qu’il en est de la conception national-socialiste et hitlérienne du « combat ».

Le texte définit tout d’abord l’ennemi comme ce qui « fait planer une menace essentielle contre l’existence du peuple ». L’important est cependant que cette menace essentielle est davantage intérieure qu’extérieure. La question est alors de se rendre capable de le repérer. « Il peut même sembler qu’il n’y ait pas d’ennemi ». Tout le cynisme de Heidegger apparaît au grand jour dans cette phrase : « L’exigence radicale est alors (…) peut-être même de le créer, afin qu’ait lieu ce surgissement contre l’ennemi et que l’existence ne soit pas hébétée » [20]. Cela signifie qu’il fallait que les juifs soient des ennemis essentiels. Le mot « essentiel » ne signifie pas seulement « grand » ou « important » mais cela même qui touche à la nature la plus profonde et intime du peuple. Cela était nécessaire pour entretenir le « moral » du peuple en tant que protagoniste d’un combat lui-même essentiel ! Telle est l’habitation poétique : créer un ennemi de toutes pièces – mais le terrain était déjà préparé pour qu’il s’agisse des juifs – afin que le peuple ne soit pas privé de la noblesse et du privilège de tuer au nom de la race supérieure et pour sa sauvegarde !

Il y va d’une notion de peuple comme entité homogène définie par les racines, et donc le sang, et aussi par la langue. L’ennemi est cela qui s’oppose « à l’essence propre de celui-ci [le peuple], [agit] contre lui ». L’ennemi le plus terrifiant peut être alors le voisin, le collègue de travail, le professeur, le médecin, la petite amie dès lors qu’ils sont incapables de produire les preuves de l’authenticité et de l’ancienneté de leur appartenance à la communauté du vrai peuple. Lucide et de bon conseil Heidegger est conscient de la difficulté spécifique de ce combat contre l’ennemi de l’intérieur : « D’autant plus acéré, et dur, et difficile est alors le combat, car seule une partie infime de celui-ci consiste en frappe réciproque ; il est souvent bien plus difficile et laborieux de repérer l’ennemi en tant que tel, de le conduire à se démasquer, de ne pas se faire d’illusions sur son compte, de se tenir prêt à l’attaque, de cultiver et d’accroître la disponibilité constante et d’initier l’attaque depuis le long terme, en vue de l’anéantissement total » [21].

Raison heideggérienne : il sera en effet plus difficile d’assassiner des « Anne Frank », parce qu’elles vivent comme tout le monde et qu’elles sont dispersées sur de vastes territoires, que de combattre à découvert une armée. En 1934 il n’était pas encore pleinement question de la seconde guerre mondiale. Mais il demeure qu’il apparut à Heidegger qu’il serait plus difficile d’anéantir une population nombreuse et très dispersée que de venir à bout d’une armée régulière en rase campagne.

- 7 – Heidegger se représente l’Allemagne occupée de l’après-guerre comme un immense camp de concentration. Fidèle à sa ligne de conduite raciste il a estimé que cette situation était bien pire que celle qui a été celle des juifs dans les camps et les centres d’extermination et leurs chambres à gaz. Ce sont des « habitants en poète » que les alliés ont ainsi et scandaleusement déportés sur leur propre sol et emprisonnés

Voilà ce qu’écrivait en effet Heidegger sur la situation de l’Allemagne d’après-guerre : « La reconnaissance manquée de ce destin qui ne nous appartenait même pas, le fait de nous avoir réprimés dans notre vouloir le monde, ne serait-elle pas, pensée du point de vue du destin, une culpabilité, et une ‘culpabilité collective’ encore plus essentielle dont l’énormité ne saurait être mesurée à l’horreur des ‘chambres à gaz’, une culpabilité plus inquiétante encore que tous les crimes dont on pourrait nous accuser sur la place publique et que personne ne voudra certainement pardonner de par le futur ? Est-ce que l’on imagine que le peuple allemand et son pays sont déjà devenus un camp de concentration, un camp que ‘le monde’ n’a encore jamais ‘vu’ et que d’ailleurs ‘le monde’ ne veut pas voir, et que ce non-vouloir est encore plus volontaire que notre absence de volonté face à la dégénérescence du national-socialisme ? »

L’anéantissement total de l’ennemi juif était nécessaire et constituait ainsi un bien. La culpabilité des alliés quant à l’abolition de la souveraineté allemande hitlérienne, pensée et pratiquée comme absolue, ne pouvait qu’être supérieure à celle que les alliés affirment être celle des nationaux-socialistes eux-mêmes quant à l’usage des chambres à gaz ! Il n’y a aucune mesure commune, d’humanité par exemple, entre les « allemands » racisés positivement et les « juifs » racisés négativement. Punir les premiers de l’assassinat des seconds constitue une grave injustice. C’est l’Estre – Seyn – même qu’on bafoue ! Car sa notion comprend la différence entre les uns et les autres et la nécessité, « ontologique », de détruire ces derniers en tant qu’ils sont une menace pour les premiers.

- 8 – Pour Heidegger la philosophie non seulement reconnait la légitimité du nazisme mais doit se penser comme étant à son principe

Un des motifs de la « protection rapprochée » de Heidegger quant à l’affirmation selon laquelle il a eu l’intention de transmettre une pensée nazie, par exemple avec « … L’homme habite en poète… », repose sur l’idée d’une incompatibilité entre philosophie et national-socialisme. Heidegger philosophe ne peut pas être nazi. Tout d’abord, refusant l’idée de philosophie issue de Platon et d’Aristote, et qui mène par exemple à la philosophie des Lumières celle-ci étant d’autant plus inacceptable qu’elle conduit à la démocratie, au règne de la technique, et au « communisme », Heidegger lui-même prétendait en avoir fini avec la philosophie. Son adhésion jamais démentie sur le fond au national-socialisme est un des motifs de son « dépassement » de la philosophie et de la métaphysique. La pensée du peuple-maître, et Heidegger en est le chef spirituel, ne saurait proposer au monde un véritable espace public philosophique. L’heideggerisme serait bien plutôt semblable à une secte ou à une église et dont l’Être constituerait le motif central. On ne réfute pas Heidegger ; on ne peut que le commenter tel un texte sacré canonique. C’est une anti-bible et une anti-bible du meurtre de masse associé à la bonne conscience : Tu tueras, et en toute innocence, pour ta race en tant qu’incarnation du Bien.

Pourtant Heidegger s’exprime clairement sur la manière dont il concevait le rapport entre philosophie et national-socialisme. Notons que Heidegger, malgré son anti-philosophisme, qui est aussi une misologie[23], ne refuse pas d’employer le mot « philosophie » dès que cela lui permet de marquer, à un moment donné, des limites qu’il juge utiles.

Ainsi, dans les Cahiers noirs, il fait cette mise au point : « Dans quelle mesure le national-socialisme ne peut pas être au principe d’une philosophie mais doit toujours lui être subordonné comme à un principe » [24].

Nous aurions été rassurés d’apprendre que la philosophie se devrait de combattre le nazisme et de lui résister avec ses moyens intellectuels. Il n’en est ici aucunement question et cela est dit dans un cahier qui, parce qu’il était destiné théoriquement à rester secret, aurait pu contenir des pensées beaucoup plus libres [25].

Heidegger, pour tenir son rôle au sein du IIIe Reich, devait nécessairement prendre une attitude critique quoiqu’au nom d’une forme de puritanisme. Et cela a lieu quand il se moque de l’idée même de « philosophie national-socialiste ». Le nazisme n’a pas à se vouloir être une « philosophie ». Ce n’est pas en soi « philosophique » que de faire par exemple l’éloge de la politique d’extermination. Le nazisme est ouverture d’un monde et d’un monde sans juifs lesquels sont incapables de monde. Cela est inscrit dans l’histoire de l’être. Par contre la doctrine a besoin de l’apport de la philosophie. Mais du même coup « la » philosophie reconnaît le nazisme et assume d’en penser les principes ! Le nazisme est ainsi comme le bras armé et exterminateur de la pensée de l’Estre ! C’est que, s’il n’est pas en lui-même une philosophie, le nazisme a une dimension historiale aux yeux de Heidegger qui fait qu’il est digne d’avoir des « piliers » philosophiques, qu’il est digne de Martin Heidegger lui-même : « Dans quelle mesure, en revanche, le national-socialisme peut fort bien assumer des positions déterminées et ainsi contribuer à établir une nouvelle position à l’égard de l’estre » [26].

C’est là toute la démarche de Heidegger et la clef de la signification d’ensemble de son œuvre.

- 9 – Retour au Bühlerhöhe

Convaincu que Heidegger a parlé avec les lieux d’où il parlait, qu’il a fait parler les lieux en contrepoint de sa discursivité, j’ai cherché quelle signification pouvait être attachée au fait que la conférence « … L’homme habite en poète… » s’est tenue au Bühlerhöhe. Que ce château-hôtel ait été conçu pour le repos des officiers de l’empire n’était pas suffisamment significatif. J’ai alors pris en compte le fait que le Bühlerhöhe se trouvait près de Baden-Baden, fameuse station thermale de la Forêt Noire. A tout à hasard je m’intéresse alors à Rudolf Höss. Il fut le commandant d’Auschwitz. Et c’est là qu’il fut exécuté, après son jugement et sa condamnation par un tribunal polonais, le 16 avril 1947. Or Höss est né à Baden-Baden ! L’hypothèse se forme alors qu’Heidegger a rendu, par sa conférence et les circonstances de sa tenue, un hommage au commandant d’Auschwitz. Nous l’avons entrevu à propos de l’avis de Heidegger concernant l’occupation de l’Allemagne par les alliés : Höss est un saint homme, un héros du combat pour l’Être, et c’est un malheur scandaleux qu’il ait été pendu à l’endroit où il a purifié l’Allemagne, et le monde, des incapables d’habitation poétique. Rudolf Höss : un homme qui savait habiter en poète ! Mort en martyr pour la cause de l’ « estre » et le nouveau commencement ! Telle est l’« essence » et la « possible grandeur » du nazisme en tant que principe barbare.

Je cherche également à propos de Baden-Baden. Et je trouve là aussi que cette ville fut une sorte de « ville-pilote » en matière de persécutions antisémites. Une photographie de 1934 montre des colonnes d’hommes juifs sortant de la ville, de leur ville, entre des rangées de SS et de badauds photographiant. Je cherche encore du côté du Bühlerhöhe et trouve que son architecte, Wilhelm Kreis, fut décoré par Goebbels en personne, le ministre de la culture national-socialiste et docteur en philosophie.

Je ne rejette pas a priori qu’il puisse ne s’agir que de simples coïncidences. Je forme pourtant l’hypothèse que Heidegger se serait exprimé en choisissant le Bühlerhöhe comme lieu d’une prise de parole. Heidegger a par exemple rendu dans sa jeunesse un hommage à Abraham a Santa Clara[27] moine prédicateur antisémite « amateur de pogroms » dira Roger Pol-Droit. Il faudra de plus longues et minutieuses recherches pour conforter l’hypothèse notamment en étudiant de plus près le sens des initiatives non linguistiques de Heidegger. Je pense que Heidegger est capable d’un tel message. Après la défaite militaire du Reich rendre secrètement hommage à Rudolf Höss, ce grand « habitant en poète », est cohérent avec le fait que, jamais, Heidegger ne « déconstruit » un engagement nazi qui ne fut déçu qu’au regard de la haute conception qu’il se faisait du nazisme en tant que nouvelle époque de l’Être. Si les généraux ont failli ce n’était pas le cas du commandant d’Auschwitz pourtant appelé à mener un combat autrement plus difficile.

- 10 – Passage à la critique interne – Le motif de l’« homme » (Mensch)

L’étude critique détaillée et développée de « … L’homme habite en poète… » doit permettre de prendre une connaissance précise des techniques utilisées par Heidegger pour autoriser un usage leurrant de ses textes. Je vais ici concentrer la critique sur quelques points nodaux.

À quelques kilomètres de la ville où est né le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, Heidegger tenait en 1951 une conférence intitulée, et d’après Hölderlin, « L’homme habite en poète… ». Voici de quelle manière l’auteur soulignait le caractère étonnant du vers de Hölderlin : «L’homme habite en poète… ». Heidegger écrit : « On peut à la rigueur se représenter que des poètes habitent parfois en poètes. Mais comment “l’homme” - ce qui veut dire : tout homme et d’une façon permanente – pourrait-il habiter en poète ? Toute habitation n’est-elle pas à jamais incompatible avec la manière des poètes ? Notre habitation est pressée et contrainte par la crise du logement. [28] »

Ce passage est exemplaire de la facilité, exploitée par de nombreux commentateurs, avec laquelle se produisent des més-ententes de Heidegger. Dès lors que l’on rapporte le dire heideggérien à ses lieux, et non seulement il s’agit de l’inquiétant Bühlerhöhe en tant qu’édifice significatif mais aussi, plus globalement, du nazisme lui-même et notamment de Mein Kampf d’Hitler, il n’est plus possible d’entendre le mot « homme » (Mensch) comme signifiant tout mammifère bipède vivant sur terre, doué d’un langage doublement articulé et de raison, porté qui plus est aux plus hautes réflexions, bref capable de méditation. « Notre habitation est pressée et contrainte par la crise du logement » dit Heidegger. Or cela ne peut évidemment pas concerner l’ensemble de l’humanité. La « crise du logement » est une métaphore, comprise à l’époque par les « oreilles fines », des conséquences de la victoire alliée. Cette « crise du logement » nous avons vu quel sens Heidegger, dans les textes plus intimes des Cahiers noirs, lui a donné !

Mais alors quel sens doit-on prêter à la précision que donne Heidegger à savoir qu’il s’agirait bien de « tout homme et d’une façon permanente » ? Nous mettons ici le doigt sur le « nœud » de l’ambiguïté de Heidegger : le tout homme est celui de la communauté allemande comprise de manière nazie. Car, précisément, cette communauté (allemande, germanique, aryenne…) ne peut aucunement être constituée d’une sorte d’assemblage d’habitants en poètes et de non-habitants en poète ; d’hommes véritables et d’Unter-Menschen, d’hommes inférieurs. L’habitation en poète est supposément un trait communautaire et sa mise en avant, en 1951, a notamment pour but de redonner une fierté combattante à ceux que Heidegger estime être davantage victimes que tous ceux qui ont péri dans les chambres à gaz ou les plaines de l’Est ! Les alliés tiennent captifs, malheur à eux, des « habitants en poète » !

En vertu du principe d’une gémellité heideggéro-hitlérienne[29] il est possible, dans Mein Kampf, de trouver les échos hitlériens de « l’idéal » d’habitation poétique. Voici ce que dit par exemple Hitler à propos des Juifs :« Si les Juifs étaient seuls en ce monde, ils étoufferaient dans la crasse et l’ordure ou bien chercheraient dans des luttes sans merci à s’exploiter et à s’exterminer, à moins que leur lâcheté, où se manifeste leur manque absolu d’esprit de sacrifice, ne fasse du combat une simple parade. [30]»

Ce n’est pas là, c’est certain, « habiter en poète. Laissé à eux-mêmes, les juifs « étoufferaient dans la crasse et l’ordure ». Ils sont incapables de former par ailleurs une communauté, une communauté de combat qu’animerait un noble sentiment de sacrifice. « Les Juifs ne sont unis, dit encore Hitler, que quand ils y sont contraints par un danger commun ou attirés par une proie commune. Si ces deux motifs disparaissent, l’égoïsme le plus brutal reprend ses droits et ce peuple, auparavant si uni, n’est plus en un tournemain qu’une troupe de rats se livrant des combats sanglants . [31]»

Les juifs, pour Hitler, sont incapables d’idéalisme. « … L’habitation en poète… » est le nom heideggéro-hölderlinien de cet idéal germanique en tant qu’il s’oppose contextuellement à la pseudo-communauté humaine des « Juifs ».

Hitler et Heidegger sont devenus antisémites par éducation. Mais ils ont cet étroit point commun qu’ils ont parié sur ce quelque chose que j’appellerais la sur-construction de l’ennemi. Leur vérité, hallucinée, fut celle du dévoilement de l’être germano-aryen. Il leur importait peu que la sur-construction de l’ennemi juif, et cela jusqu’à la mise en œuvre du génocide, ne soit qu’une collection de calomnies. Il s’agit bien, en réalité, d’une politique-fiction au pire sens du terme. Elle leur était surtout utile. En 1951 Heidegger sait que tous les juifs n’ont pas péri dans les plaines de l’est ou dans les camps. Ils sont en Allemagne en vainqueurs et sous des apparences variées. Les habitants en poète ne doivent pas écouter les sirènes de l’affairisme triomphant. Ils doivent relever la tête : « Ce n’était qu’un début continuons le combat (Kampf) ! Nous avons Heidegger… et Hitler ! Hölderlin… et Höss ! »

Par définition le « tout homme » habitant en poète c’est « l’humain » moins le juif et tout ce qui lui est apparenté. C’est l’exclusion/extermination de celui-ci qui fait précisément obstacle à l’humanité de « l’homme » selon Heidegger, de l’homme germanique. Tel est le principe « Rudolf Höss » : l’élimination des « rats » pour la félicité des poètes habitants. Le « monde juif » n’est qu’une caricature de monde. Il est le fait de cet ancien bâtir qui mène au seul logement, et donc à la crise, non à l’habitation.

- 11 –. Quel genre de « Bâtir » pour la communauté aryenne ? Le motif de la terre comme principe raciste de diabolisation de la judéité

Lorsque Heidegger met en avant le thème de l’habitation poétique, il sait qu’on pourrait lui rétorquer le fait que les poètes ne vivent pas dans le monde de tous les jours et qu’habiter n’est aucunement vivre dans la fantaisie. Sachant l’autorité spirituelle de Hölderlin il demande à ses auditeurs de bien entendre toutefois la parole du poète lorsqu’il dit qu’habitation et poésie sont parentes. Pour renforcer l’argument, Heidegger développe le thème d’une mêmeté, d’une parenté différenciée entre poésie et pensée. Hölderlin ne fait pas que chanter poétiquement ; il pense et d’une pensée qui, pour ne pas se confondre avec la pensée des philosophes, n’en est pas moins grande, profonde, essentielle. Poésie et pensée « sont la même chose ». Le vers de Hölderlin est une pensée non une métaphore chantante et qui serait trop légère pour faire trace. Et, qui plus est, la pensée de Hölderlin a fait l’objet d’une reconnaissance officielle de la part du parti national-socialiste et du Führer. Hölderlin est le poète-penseur allemand au sens nazi. Complétant la première citation, car Heidegger l’avait en effet tout d’abord condensée : « Plein de mérites, mais en poète, l’homme habite sur cette terre. » Heidegger se livre alors à deux opérations complémentaires. Tout d’abord, en précisant que, pour Hölderlin, l’habitation est un trait fondamental de la condition humaine et non ce qu’on appellerait un épiphénomène, Heidegger interprète l’expression « plein de mérites » comme désignant tout ce que l’homme a pu et peut encore bâtir mais qui ne témoigne pourtant de rien d’essentiel. L’habitation selon Höderlin est bien un bâtir (bauen), mais un bâtir comme poésie et s’ordonnant à l’essence de l’homme. C’est un bâtir d’un autre ordre. « Mais l’homme peut habiter seulement quand c’est d’une autre façon dit Heidegger qu’il a déjà « bâti », qu’il « bâtit » et projette constamment de « bâtir » [32]. Mais d’où vient qu’une telle rupture puisse avoir lieu sinon par référence à ce que le nazisme a déjà accompli en vue de l’habitation poétique ? La proximité symbolique du Bühlerhöhe et d’Auschwitz s’impose ici et prend tout son sens. Les chambres à gaz incarnent le passage vers ce « nouveau bâtir » heideggéro-hitlérien. C’est cela même que Heidegger avait déjà nommé ailleurs, par exemple dans les Beiträge [33], le « nouveau commencement ». Le nouveau bâtir, le bâtir poétique et « hölderlinien », est directement le fruit capiteux de la solution finale. Rudolf Höss est un des héros de ce tournant.

Le bâtir hitléro-heideggéro-hölderlinien ferait événement dans la mesure où il repose sur le rejet des droits de l’homme et la promotion des techniques modernes destinées à l’esclavage et à l’extermination de masse. Le spectre de Rudolf Höss est celui d’un tel nouveau bâtisseur. Le bâtir heideggéro-hölderlinien est un bâtir aryen. Et c’est pourquoi Auschwitz en est une fondation. Il est le fruit d’une Domination impitoyable exercée non seulement sur des esclaves mais aussi sur leur philosophie : le « judéo-christianisme ».

La parole hölderlinienne a par ailleurs d’autant plus d’autorité, aux yeux de Heidegger et de ses auditeurs, qu’elle précise que l’habitation, comme habitation poétique, a son lieu sur « cette terre » (diese Erde). « L’habitation en mode poétique, écrit Heidegger, survole le réel dans le ciel de la fantaisie. Le poète va au-devant de pareilles appréhensions en disant expressément qu’habiter en poète est habiter « sur cette terre » [34]. Ici la terre n’est précisément pas qu’un simple endroit. Les présupposés implicites nazis confèrent à cette notion une puissante portée raciste. La race aryenne, race de poètes et de penseurs, est précisément un produit de la nature, un produit de la terre. Et c’est le cas parce que, à l’inverse de la pseudo race juive, elle a de profondes racines, racines sur lesquelles prolifère pour leur malheur le parasite juif. Hitler précisait que, à ses yeux, le Juif n’était même pas un nomade mais un parasite. Un nomade a encore des racines, il habite sur cette terre, tandis qu’un parasite s’attaque aux racines des autres. Le thème heideggéro-hölderlinien de l’habitation poétique consonne intentionnellement avec la construction hitlérienne et criminelle de l’ennemi juif.

- 12 – Contre le « juif calculateur », incapable d’habitation poétique, Heidegger élabore une théorie de la poésie comme mesure bâtisseuse non-métrique d’un espace communautaire aryen et violemment exclusif

Heidegger expose dans sa conférence une « théorie » qui constitue un des sommets de sophistication de ce que j’appellerai l’imaginaire spiritualiste antisémite. Ce n’est pas qu’une posture ou une attitude : on a vu de quelle manière la conférence invite dans son cercle le spectre du commandant d’Auschwitz. Le juif des pogroms ne suffisait pas : il fallait, et comme Hitler en donnait l’exemple, construire avec la « matière juive » un ennemi méritant pleinement sa destruction. La promotion heideggérienne d’Hölderlin en penseur a un objectif : ce n’est pas Einstein, qui est juif, le héros du siècle, mais Hölderlin, qui est de bonne souche. Il est de la meilleure race possible tandis que, s’agissant par contre de la science, Heidegger dira qu’elle ne pense pas. Einstein, juif, ne pense pas comme physicien ; Hölderlin, allemand de bonne souche, pense en tant que poète.

De façon irrationnelle est « juif », pour Heidegger, un rapport à la nature motivé par la volonté de maîtrise ; la soumission de cette nature à l’esprit de calcul, esprit dans lequel excellent les Juifs ; la prise en compte exclusive de l’étant, ou des étants particuliers, et l’impossibilité d’une pensée de l’être. C’est la pensée jumelle de celle d’Hitler quand celui-ci affirme que les juifs ne sont pas capables d’idéalisme. Seul l’habitant en poète, et par excellence s’il est aryen, est capable d’une telle pensée. « L’être n’est pas l’étant » disait Heidegger pour préciser ce qu’il entendait par la « différence ontologique » et pour souligner l’aspect transitif du « n’est pas ». Le Juif est voué à l’étant dans sa multiplicité, étant auquel il applique ses techniques de mesure et de calcul. Il ne lui est pas donné de s’ouvrir à la question de l’être. L’ « être » reconnu par le Juif, même s’il est suprême, n’est en effet qu’un étant : Dieu. Et ce n’est surtout pas l’être ! L’être heideggérien est transcendant à tout étant même et surtout quand il s’agit de l’étant Dieu. La différence ontologique, à propos de laquelle on a glosé comme s’il s’agissait d’une formidable trouvaille philosophique et ontologique, est un opérateur de discrimination. Les Juifs sont les adorateurs d’un étant (Dieu) tandis que les Aryens sont des penseurs de l’être. En initiant Être et temps, le « grand livre » de 1927, par la question de l’être, Heidegger savait déjà qu’il excluait les juifs de la communauté des vrais penseurs.

En assurant la promotion de l’être et de la question de son sens, Heidegger avait essentiellement en vue de rompre ainsi l’alliance entre le dieu du christianisme (lequel n’est qu’une extension du domaine juif) et le nouveau peuple élu que forment les allemands purs. On peut, bien sûr, être athée et antinazi. Mais, pour Heidegger, la rupture avec le Dieu du christianisme et son remplacement par l’être avait pour but d’anéantir symboliquement les limites morales qui entravaient le peuple germanique dans son élan vers la mise en œuvre d’une Domination comportant le principe d’un « droit naturel », c’est-à-dire d’un droit raciste, à l’esclavagisme et à l’extermination de masse. L’habitant en poète, au sens heideggéro-hölderlinien, est le peuple aryen ou germanique en tant que peuple maître que souillerait la moindre « pensée » esclave. C’est pourquoi, notamment dans les camps, il a besoin d’un double antithétique en l’espèce de l’esclave absolu : celui qui se tue à la tâche.

- 13 – Si le poème est un bâtir d’un nouvel ordre, il fallait à celui-ci un principe de mesure qui rompe avec la judéité supposée du métrique et du calcul. C’est ce que Heidegger appelle la Dimension. Elle conjoint enracinement chtonien et puissance. Elle mesure en réalité l’ampleur du potentiel meurtrier du nazisme

Rappelons-nous la description heideggérienne de l’Allemagne vaincue et occupée. Elle subit pire que ce qui s’est passé à Auschwitz ! Aussi Heidegger cite avec opportunité Hölderlin :

« L’homme, quand sa vie n’est que peine, a-t-il le droit

De regarder au-dessus de lui et de dire : moi aussi,

C’est ainsi que je veux être ? Oui. » [35]

Dans le camp de concentration qu’est devenue l’Allemagne - …quand sa vie n’est que peine… - l’aryen incompris peut regarder vers le Ciel et s’identifier à ce que Heidegger, reprenant l’idée à Hölderlin, considère comme la manifestation même du divin. Enraciné sur cette terre l’habitant en poète est divinisé par le regard qu’il sait porter sur la manifestation d’un Dieu qui, par ailleurs, reste inconnu. Comme tel il n’est au reste surtout pas le Dieu des Juifs et des Chrétiens.

Il y a donc la Terre, sur laquelle habite celui qui habite en poète et le Ciel en tant que manifestation d’un Dieu inconnu, ni juif ni chrétien. Mais ce n’est pas ce face à face entre Terre et Ciel qui constitue la Dimension. Inlassablement Heidegger s’efforce de forger les emblèmes de l’irréductibilité de l’être-là germanique. « C’est, dit Heidegger, au contraire leur face à face qui, de son côté, repose dans la Dimension [36] ». L’être germanique – « notre Dasein » dit souvent Heidegger – est élu pour être investi par cette Dimension. Celle-ci, par ailleurs, n’est surtout pas une « extension de l’espace ». Au contraire, précise Heidegger, « tout ce qui est spatial, pour autant qu’il a été aménagé en espace, a besoin de la Dimension, c’est-à-dire de ce en quoi il est admis » [37]. Ce passage a des accents jüngeriens : la Dimension est un autre nom pour la Domination. Et la signification de ce passage est que le monde, pour ne pas sombrer en un chaos absurde, aurait besoin de la Domination/Dimension de l’homme germanique. Parmi les peuples, seul le peuple germano-aryen est capable d’un véritable et authentique monde. L’œuvre accomplie par Rudolf Höss à Auschwitz est un cas exemplaire d’une manière de mesurer l’espace lui-même par cela même qui installe dans un face à face complémentaire la Terre, et les racines de la souche germanique ; et le Ciel, et la manifestation identificatrice d’un Dieu qui n’est plus celui des Juifs et des Chrétiens. L’espace a été remarquablement bien mesuré à Auschwitz par le commandant Rudolf Höss ! La preuve en est le nombre de juifs exterminés, tous incapables d’entendre ce qu’il en est précisément de la Dimension.

À nouveau Heidegger joue sur l’ambiguïté du signifiant « homme ». « Cette mesure diamétrale, dit-il, n’est pas une chose que l’homme entreprenne à l’occasion, mais c’est en elle seulement que l’homme, d’une façon générale, est homme » [38]. Cela ne peut concerner ceux qui ont péri à Auschwitz puisque la conférence est aussi obliquement un hommage à Rudolf Höss. Celui-ci est de ceux qui ont, par leur combat, œuvré héroïquement pour l’homme véritable. Les juifs sont voués à ne pouvoir mesurer l’espace que par le calcul et l’affairement. Höss, en habitant en poète, a mesuré l’espace lui-même par la Dimension en tant qu’elle installe la souche (ou la race) au regard d’un divin dont la loi fondamentale n’est plus « tu ne tueras pas » mais « tu tueras pour ta race, pour l’être même ». C’est par cet acte même que tu es.

Habiter en poète n’est donc surtout pas la marque finale d’un homme universel. Ceux qui ont été exterminés à Auschwitz ne pouvaient pas habiter en poète. Ils étaient même des obstacles essentiels à l’habitation poétique c’est-à-dire à l’habitation allemande.

Pour être homme il faut habiter en poète. Et seul l’aryen authentique, refusant en toute innocence l’interdit de meurtre, peut habiter en poète et donc être véritable homme.

- 14 – Brèves remarques conclusives

Je m’en tiendrai là pour l’analyse interne. Bien d’autres thèmes de la conférence du Bühlerhöhe sont encore à explorer, mais l’ « avis de recherche » est lancé.

Un des effets les plus délétères du « mythe Heidegger » est que, et pour autant qu’on s’en tienne à la chanson du grand penseur et du grand philosophe, on se trouve paralysé et démuni pour envisager sérieusement, et dans le but d’élaborer une critique « au fond », que Heidegger soit nazi. Ce n’est pas un professeur d’exception doublé d’un nazi ordinaire quelque peu opportuniste et somme toute peu engagé. C’est un nazi d’exception qui a transposé les « valeurs » combattantes racistes aryennes dans le champ de la philosophie et pour détruire les efforts entrepris pour penser à destination, et avec leur concours, de l’ensemble des êtres humains, hommes et femmes accueillis dans leur multiplicité linguistique et la riche diversité de leurs ressources spirituelles et intellectuelles.

Heidegger a eu pour objectif de parfaire l’éducation spirituelle de l’élite de l’élite aryenne. C’est de ce côté-là qu’il est en effet possible de lire des pages brillantes et qui peuvent inspirer. Mais ce projet, dans le contexte heideggérien, est inséparable d’une vision politique où cette élite est vouée à la justification d’une politique raciste et meurtrière. Quelle que soit la valeur qu’on accorde aux pages « recevables » de Heidegger il est choquant et inacceptable qu’elles servent de prétexte pour tenter de faire obstacle aux recherches sur le nazisme de Heidegger. Il est étrange que l’espace de la philosophie, pour un sujet aussi grave, soit le lieu où il est répondu aux critiques du Heidegger idéologique par des insultes, des attaques, des disqualifications : vociférants, destructeurs, incompétents, malhonnêtes, crétins ... Cela n’a rien à voir, mais Heidegger lui-même en donne l’autorisation, avec une « disputation » philosophique.

Dans « …L’homme habite en poète… » Heidegger s’est secrètement réjoui du génocide et le commandant d’Auschwitz est le spectre qu’il aurait invité à sa conférence pour le donner en exemple aux futurs « fous de l’être ». L’ensemble de cette conférence est exemplaire de la manière dont le recteur de Fribourg a su avec virtuosité créer une sorte de « design spirituel » hautement séduisant et « racé », destiné à « habiller», pour les décades à venir, le concept d’un État massacrant en toute innocence des peuples racialisés et abaissés au rang de parasites.

Dans l’expression-programme l’homme habite en poète l’habitation poétique n’est pas le trait d’un « genre humain » universel. Seul est vraiment homme, pour Heidegger, celui qui est capable d’habiter en poète. Beaucoup d’êtres d’apparence humaine, et en premier lieu les juifs, en sont incapables. Non seulement il faut avoir des racines mais le fait de parler la langue de l’être après le grec, et c’est le don offert aux « vrais » allemands, aide beaucoup à habiter en poète et donc à être homme.

Postscriptum.

Est paru au mois de mai 2019 et à destination du monde de l’architecture et de son enseignement Heidegger et la question de l’habiter de Céline Bonicco-Donato. Le livre est « excellent » et met à la portée des étudiants en architecture la pensée de Heidegger sur l’habiter, le lieu et l’espace. C’est un manifeste pour une architecture heideggérienne. Aucun éclairage critique n’est proposé au lecteur. La référence à Heidegger est justifiée sans réserve au nom des errements oppressifs de la modernité architecturale. « L’architecture moderne, dit l’autrice, loin de rassembler le Quadriparti et de le laisser paraître, nous coupe du monde ». Elle procède par de vastes catégories et, mettant de son côté Wright, Aalto et Zumthor – ce dernier, il est vrai, est lui-même heideggérien – elle diabolise la modernité et notamment Le Corbusier qu’elle répudie sans reste en invalidant l’importance qu’il accorde à la géométrie dans son approche du projet. François Chaslin a critiqué récemment le fascisme de certains aspects de la doctrine de Le Corbusier tout en reconnaissant et en honorant son génie plastique. Il semble qu’avec cet heideggérisme c’est le cœur même de la pensée plastique de Le Corbusier qui est dévalorisée pour tare de modernité.

Elle place ainsi le Quadriparti heideggérien – la terre, le ciel, les mortels, les divins – au centre de son discours. Vous devrez adhérer au Quadriparti si vous voulez devenir cet architecte-jardinier qu’elle encense. Mais de quoi faut-il ici se plaindre d’une candeur ou d’un cynisme ? Si, comme je le pense, l’œuvre de Heidegger est comme façonnée en sous-main par un antisémitisme meurtrier on ne s’étonnera pas qu’on puisse penser que le Quadriparti n’est qu’une spiritualisation de la croix gammée nazie. C’est si bien joué de la part de Heidegger qu’on peut s’emparer du Quadriparti sans se rendre compte de rien. L’autrice agite ainsi une bannière qu’elle ne voit pas. C’est cela même qui, jadis, me fit renoncer, enseignant moi-même dans une école d’architecture, à poursuivre sur des chemins qui me semblaient mener au nazisme. Toutefois si le livre est un manifeste heideggérien il paie sa redevance au prix d’un formatage qui en fait une empreinte schématique de l’esprit du recteur de Fribourg. Là où Heidegger lui-même, celui du Quadriparti, estimait que la philosophie n’était plus en mesure, car parvenue en l’espèce de la technique à sa fin, de porter une véritable pensée, l’ouvrage propose, dans son sous-titre même, Une philosophie de l’architecture. La philosophie est bien utile, ici, pour « blanchir » le « nazisme spirituel » de Heidegger. Là où Heidegger entendait en finir avec la métaphysique, le livre nous inflige une prise de pouvoir on ne peut plus métaphysique du Quadriparti sur le projet d’architecture. C’est donc arrivé ! Le Heidegger-pour-architectes existe !

Bibliographie

Amar (Hanania Alain) (dir.), Penser le nazisme, Paris, L’ Harmattan 2007.

Domeracki (Stéphane), Heidegger et sa solution finale, Saint-Denis, Ed. Connaissances et savoirs, 2016.

Faye (Emmanuel),Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, Paris, Albin Michel 2005,

Heidegger (Martin), GA, Sein und Wahrheit, Etre et vérité, GA 36/37.

Heidegger (Martin), Réflexions II-IV, Cahiers noirs, Paris, Gallimard 2018.

Heidegger (Martin) Apports à la philosophie - De l’avenance, Martin Paris, Gallimard, 2013.

Heidegger (Martin), Introduction à la métaphysique . Editions Gallimard – Collection TEL, 1980.

Heidegger (Martin), « … L’homme habite en poète… » in Essais et conférences. NRF Gallimard 1973, traduction Préau. Version disponible en PDF sur internet.

Hölderlin (Friedrich), Œuvre poétique complète, Editions de la Différence, Paris 2005.

Miedzianagora G. et Jofer G. Objectif extermination. Volonté, résolution et décisions de Hitler. Editions Labor – Collection La Noria – 1994.

[1] Objectif extermination, Volonté, résolution et décisions de Hitler, G. Miedzianogora et G. Jofer, Labor édition, page 13.

[2] Adolf Hitler, Mon combat (Mein Kampf), Traduction intégrale par J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes. Editions latines. (Première édition 1934). Publiée en 2 tomes par la Bibliothèque Electronique du Quebec avec une préface de mise en garde. Tome 2, page 550. Ecrivain, Dietrich Eckart fut un des premiers partisans d’Hitler. Il est l’auteur de textes antisémites virulents. Heidegger, dans « … L’homme habite en poète », dira de la poésie et de la pensée qu’elles sont la « même chose ». Hitler et Heidegger ne sont-ils pas, eux aussi, la « même chose » ?

[3] Martin Heidegger, Réflexions II-IV, Cahiers noirs, Gallimard 2018, page 204.

[4] « Le Schlosshotel Bühlerhöhe a été construit en 1912 comme maison de convalescence d'officier sur la base des plans de l'architecte Wilhelm Kreis sur le rocher Kohlberg à une hauteur de 770 mètres dans le nord de la Forêt-Noire. La Bühlerhöhe n'a jamais été utilisé pour son usage d'origine, mais a servi de 1920 à 2010 comme hôtel de luxe pour les visiteurs de la ville. (Site wikipédia, consulté le 30/01/2020)

[5] C’est dans la chronologie bibliographique établie par le CNRS que se trouve l’indication de lieu et la date de tenue de la conférence. [Conférence du 6. 10. 1951 à Bühlerhöhe]. Elle est consultable sur internet.

[6] Ce terme n’est pas une innocente métaphore d’époque. Il y a une notion heideggérienne de race au sens raciste et qui combine des thèmes d’enracinement, de pureté et d’exceptionnalité spirituelle. Le peuple allemand, selon Heidegger et les nazis, est le peuple par excellence des poètes et des penseurs. Hölderlin et Heidegger lui-même en sont des génies. « Ce que nous appelons “race” (Rasse) dit Heidegger, entretient une relation avec ce qui lie entre eux les membres du peuple – conformément à leur origine – par le corps et le sang ». (Traduction in Faye, 2005 : 168).

[7] Qui, en effet, serait contre l’habitation en poète ?

[8] La citation complète est la suivante : « Voilà ce que l’on nomme philosophie et en particulier, ce qui est mis sur le marché aujourd’hui comme philosophie du national-socialisme et qui n’a rien à voir avec la vérité interne et la grandeur de ce mouvement (c’est-à-dire avec la rencontre, la correspondance entre la technique déterminée planétairement et l’homme moderne) fait sa pêche dans les eaux troubles de ces « valeurs » et de ces « totalités ». (Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Tel Gallimard, page 202). Il apparaît clairement que c’est parce que Heidegger reconnaît la « vérité interne » et la « grandeur » du mouvement nazi qu’il se sent investi de la mission de le fonder philosophiquement. Ce qui exige de ne pas le laisser sous l’autorité des « philosophes nationaux-socialistes ».

[9] Objectif extermination, Volonté, résolution et décisions de Hitler, G. Miedzianogora et G. Jofer, Labor édition, page 12.

[10] Op. cité, page 13.

[11] « Das Wesen des Seins ist Kampf » in Martin Heidegger, Sein und Wahrheit (Etre et vérité), GA36/37, page 94.

[12] Hölderlin Friedrich, Œuvre poétique complète, Ed. de la Différence, Paris 2005, page 887.

[13] Op. cité, page 887.

[14] Cela vaut de manière générale. Heidegger, cependant, a privilégié ces auteurs chrétiens pour lesquels le rapport entre judaïsme et christianisme avait une solution de continuité. Tout était bon pourvu que cela contribuât à isoler et à diaboliser le continent juif.

[15] Thierry Feral, Penser le nazisme, Eléments de discussion, L’Harmattan 2007, page 110.

[16] Op. cité, page 108.

[17] Par là nous entendons le fait que, pour Heidegger, Auschwitz serait le symbole d’un événement essentiel au regard du destin allemand. Il n’est pas simplement « historique » mais « historial ».

[18] Telle était la question posée avec acuité par Adorno : « La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare (nous soulignons), et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes ».

[19] Le 20 janvier 1942, quinze hauts fonctionnaires du parti nazi et de l’administration allemande se réunirent dans une villa de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, pour discuter de la mise en œuvre de ce qu’ils appelèrent « la Solution finale à la question juive ».

[20] Martin Heidegger, Sein und Wahrheit (Etre et vérité), GA36/37, pages 90/91. (Traduction Emmanuel Faye in Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, Albin Michel 2005, page 276.)

[21] Op. Cité, page 91.

[22] Traduction de Stéphane Domeracki. In Heidegger et sa solution finale, Editions Connaissances et savoirs, 2016. Page 491. Le passage en question se trouve en GA 97 – Cahiers noirs - pages 99/100.

[23] Misologie : haine de la raison.

[24] Martin Heidegger Réflexions II-VI, Cahiers noirs, Gallimard Paris 2018, Page 200.

[25] Heidegger ne prend que la liberté de critiquer une politique national-socialiste en tant qu’il l’a jugée bien en dessous de ses propres attentes notamment en matière de « solution finale » du « problème juif ». Il demeure le doctrinaire des supposés fondements du nazisme. A l’époque des premiers Cahiers noirs il exprime son impatience - il parle d’urgence - à propos du plus essentiel. Il s’agit sans aucun doute de la « question juive ».

[26] Op. cité, page 200.

[27] Johann Ulrich Megerle, en religion Abraham a Sancta Clara, (né le 2 juillet 1644 ; décédé le 1er décembre 1709 à Vienne), est né à Kreenheinstetten, près de Meßkirch en Allemagne. Heidegger est né précisément à Messkirch. De même Heidegger rendra hommage à Albert Leo Schlageter, figure du nationalisme allemand et largement instrumentalisée par les nazis.

[28] Martin Heidegger, « … L’homme habite en poète », in Essais et conférences, NRF Gallimard 1973. Traduction André Préau. PDF accessible sur Internet. Page 224.

[29] Ce que Hitler a été à l’égard de la rue et des masses Heidegger l’a été dans le champ du savoir et de l’espace universitaire.

[30] Adolf Hitler, Mon combat (Mein Kampf), Adolf Hitler. Traduction intégrale par J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes. Editions latines. (Première édition 1934). Publiée en 2 tomes par la Bibliothèque Electronique du Quebec avec une préface de mise en garde. Tome 1, page 531.

[31] Op. cité, page 531.

[32] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 230.

[33] Martin Heidegger, Apports à la philosophie – De l’avenance – Gallimard 2013. Le thème du nouveau commencement est un thème récurrent de l’ouvrage.

[34] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 230.

[35] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 232.

[36] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 233.

[37] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 233.

[38] « … L’homme habite en poète ». Op. cité, page 234.