Agrandissement : Illustration 1

Le projet de Loi confortant le respect des principes de la République, ou « Loi Séparatisme » avant d’être renommée, suscite un grand débat sur la laïcité et les droits et libertés des associations et des associations de culte en France. Le projet de loi soumis à l’Assemblée par le gouvernement introduit de nombreuses mesures de contrôle des associations cultuelles, par exemple la validation par le Préfet tous les cinq ans du caractère cultuel de leurs activités, ainsi que dix « principes républicains » dans une charte que les associations devront signer, le non-respect desquels pouvant mener à la privation de leurs subventions. Une telle ingérence de l’État dans le fonctionnement des associations et des associations cultuelles pourrait limiter les droits et libertés de manifestation, d’association, d'expression, de conscience, d’enseignement et bien d’autres droits et libertés, comme soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 7 décembre.

A un an des élections présidentielles et dans la lignée du projet de Loi « Sécurité globale », cette législation en devenir s’attaque à des sujets très sensibles qui constituent le fondement même de la République française… (et banalise toujours plus le discours de l’extrême droite ?). La première version du texte a déjà été accueillie par le Conseil d’État avec de nombreuses réserves du fait de l’impact du texte sur la laïcité, du contrôle de l’État sur les activités des associations et des différentes religions mais aussi sur la portée du texte sur l’ensemble des libertés fondamentales. Même après purge des dispositions les plus problématiques du point de vue constitutionnel, les 1860 amendements déposés devant la Commission spéciale de l’Assemblée nationale illustrent un débat ultrasensible loin d’être terminé. Nombreux sont les syndicats et les autorités religieuses qui dénoncent la dérive autoritaire de l’État et son ingérence dans les affaires associatives et cultuelles – ingérence qui s’éloigne des traditions libertaires et laïques françaises – craignant un affaiblissement des principes républicains, plutôt que d’en renforcer le respect.

Cette loi, qui s’inscrit dans la lutte contre la montée de l’islamisme radical, pourrait susciter un sentiment de stigmatisation chez les citoyens qui pratiquent leur religion d’une manière pacifique. Rebaptisée afin de lui préférer un titre plus neutre, elle pourrait continuer de diviser d’avantage la société française en créant une narration de « nous contre les autres » d’une manière moralisatrice. La triste expérience de charte de laïcité lancée par le maire de Montpellier en septembre dernier a d’ailleurs été décriée par nombreuses des associations qui jugeant l’initiative inutile quant à son objectif, et même contre-productif car risquant de stigmatiser les croyants et les classes populaires.

Voulant éviter la discrimination de l’exercice d’une religion spécifique par rapport aux autres, tout en étant motivée par la volonté d’en contenir les dérives radicales potentielles, la portée de cette loi est élargie de sorte qu’il porte atteinte à la liberté et à l’autonomie d’exercice cultuel dans son ensemble ainsi qu’à d’autres libertés comme la liberté d’enseignement. D’aucun remarquent par ailleurs que le sujet de la discrimination contre une population spécifique n’est aucunement traité, ni à l’ordre du jour, alors que ce pourrait être une partie des solutions à apporter au problème de la radicalisation.

Selon la loi dite séparatisme, la dissolution d’une association en Conseil des Ministres par l’exécutif, avant même le recours au juge, pourrait se baser sur des critères arbitraires comme les agissements commis par ses membres, les commentaires de « followers » sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait porter atteinte à la liberté d’expression et de manifestation. De plus, la nouvelle loi obligerait des organismes privés chargés d’une mission de service public à respecter le principe de neutralité. Un préfet pourrait ainsi suspendre les décisions et les actions des collectivités territoriales (mairies, conseils territoriaux…) qui ne respecteraient pas ce principe avec la procédure de « carence républicaine ». Cet aspect suscite un débat sur le port des signes religieux suite à une série d’amendements (300 !) jugés irrecevables par les services de l’Assemblée Nationale.

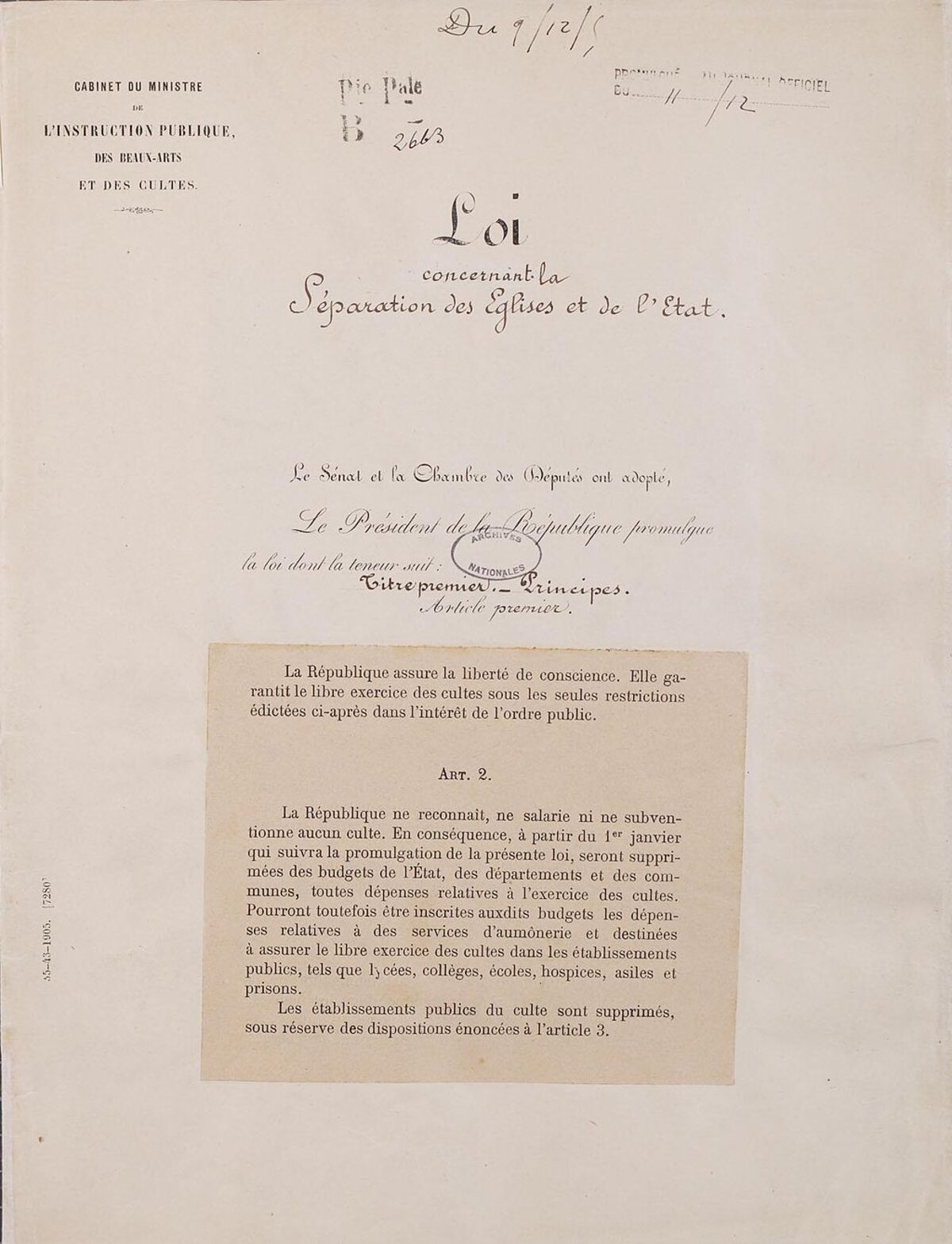

Le projet engendre aussi des inquiétudes sur l’ingérence de l’État dans l’organisation des cultes et leur autonomie, pourtant garanties par la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 établissant la laïcité. La laïcité française, née de la Révolution de 1789, est une sorte d'exception en Europe. La France est le pays européen qui a le plus poussé pour une séparation stricte entre l'Église et l'État au nom de la modernité. L’interprétation de la laïcité dans le pays est bien différente de celle des pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni, où la vie publique n’a pas à être séparée de la vie religieuse. Cette « laïcité à la française » fonctionne, bon gré mal gré, depuis plus de 100 ans, malgré la sensibilité du sujet, c’est pourquoi le Président Macron avait dans un premier temps renoncé à y toucher.

Les auteurs de la Loi de 1905, dont Jean Jaurès et Aristide Briand, voulaient établir une laïcité inclusive, émancipatrice et démocratique, afin de mettre fin aux conflits politiques et religieux tout en ne versant pas dans une vision antireligieuse ou autoritaire. Jaurès a condamné « tout ce qui pourrait ressembler à une atteinte au libre exercice des cultes ». La séparation fut effectuée en créant un espace de liberté pour chaque croyant, chaque non-croyant et chaque collectivité religieuse, en assurant à tous une pleine liberté de conscience, et en garantissant la liberté des cultes (Article 1 de la loi) .

Selon l’avocat Matthieu Ragot, associé au Cabinet De Guillenchmidt & Associés, avec le projet de Loi séparatisme, « on franchit un palier supplémentaire dans le contrôle des cultes par rapport au régime de la loi de 1905. On s’éloigne de l’équilibre délicat trouvé en 1905 entre la liberté de conscience, la liberté des cultes, l’organisation des cultes et la sauvegarde de l’ordre public, et on risque de s’éloigner de l’esprit de liberté qui a animé les auteurs de la loi de 1905 ». De plus, l’ingérence de l’État dans l’autonomie des cultes et de leur organisation serait contraire aux engagements internationaux de la France, notamment à l’Article 9 de la Convention des Droits de l’Homme sur la Liberté de pensée, de conscience et de religion. Il y a donc fort à parier que la discussion se poursuive devant le Conseil constitutionnel, lorsque celui-ci sera saisi.

Selon Me Ragot, l’équilibre de 1905 pourrait être perturbé d’autant plus que le projet obligerait les associations religieuses déclarées sous le régime de la loi de 1901 régissant les associations, à se soumettre aux contraintes des associations de forme 1905 sans pour autant bénéficier des avantages liés à la reconnaissance de leur caractère culturel. « Cela a pour but d'attirer les cultes à s’organiser sous le statut 1905 », leur dénigrant le droit de choisir leur statut. En effet, officiellement, l’État français ne reconnaît aucun culte. La jurisprudence française réduit les activités cultuelles des associations de loi 1905 aux seules « cérémonies », de manière restrictive, toutes les religions ne sont pas placées sur un pied de l'égalité. Afin de retrouver l’esprit libéral qui anime la loi de 1905, la notion de culte pourrait être élargie pour inclure des religions dont les activités cultuelles ne s’articulent pas principalement autour de cérémonies » explique Me Ragot.

Les préfets sont déjà invités à utiliser leurs pouvoirs de police pour sanctionner des personnes ou des lieux soupçonnés de « séparatisme » depuis que le gouvernement a déclenché une politique volontariste en 2018, avec l’installation des cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire. Selon le bilan du Ministère de l’intérieur qui date d’octobre 2020, 356 structures soupçonnées de « séparatistes » (sans qu’une définition juridique objective n’existe pour les qualifier) ont été fermées… pour des motifs de droit commun (non-respect des normes sanitaires, du droit du travail) ; 394 depuis. Cependant, faute de transparence de la part l’Etat qui ne fournit aucun rapport au-delà de ces simples chiffres, il est impossible d’aller vérifier le caractère arbitraire ou non de ces contrôles et fermetures.

Ce glissement vers l’ingérence et l’atteinte aux libertés - déjà en cours - risquent de s’amplifier d’avantage, si la loi est adoptée avant l’été prochain comme le gouvernement le souhaite. L’approche répressive de ce projet ignore cependant l’urgent besoin de politiques socio-économiques et l’important travail des associations pour une meilleure intégration. Politiques qui assureraient un système plus égalitaire et beaucoup moins discriminatoire. Aussi faudrait-il s’interroger sur l’application et le respect des lois existantes, plutôt que sur l’opportunité d’une nouvelle loi, qui risque de diviser toujours plus, nourrissant le mal contre lequel elle tente de lutter.