Problème mineur, pourrait-on penser, eu égard à la situation générale : chômage, pauvreté et inégalités à la hausse, poussées nationalistes, xénophobes et identitaires, attentats, état d’urgence, atteintes aux droits, déchéance de nationalité avec, à ce propos, un re-surgissement d’arguments nauséabonds du type « une chèvre qui nait dans une écurie ne sera jamais un pur sang ».

Mais cet appel d’air pollué que constituent les thèses d’extrême droite se nourrit, entre autres, de la misère et de l’ignorance. Et l’ignorance n’est jamais un problème mineur…

-1- Un impérieux devoir.

C’est donc un impérieux devoir de comprendre les situations, de ne pas céder à la facilité d’arguments démagogiques d’un repli sur soi et d’un chacun pour soi… Pour au contraire, mettre systématiquement en valeur le bien commun, les valeurs de la République…

Je ne parle pas ici de notre cinquième république, en bout de course, discréditée par ses petits arrangements, ses corruptions impunies (ou si peu punies), ses passe-droits, ses coups de force, ses arguments d’autorité à l’encontre d’un parlement qui ne décide plus rien d’autre… que de se soumettre à la volonté du Président.

Je parle d’une République qui devrait re-naître d’un processus constituant, restaurant nos valeurs de Liberté-Egalité-Fraternité, faisant en toute circonstance passer l’Humain d’abord et, de ce fait, plaçant au premier plan la nécessité d’une justice sociale et d’une justice climatique, pour tous les peuples, seule façon de réconcilier l’humanité avec elle-même.

Je parle d’une République dont les membres deviendraient des citoyens à part entière, sans discrimination d’aucune sorte et où, par leur implication, ils contribueraint eux-mêmes au progrès de la société.

Pour avancer dans cette direction, chacun devra retrousser les manches… reconnaître ses ignorances et partager ses connaissances, car c’est de ce partage que chacun pourra sortir grandi.

Comment imaginer que les citoyens puissent participer aux décisions de la cité si tout est fait pour les en écarter, si les informations qui leurs sont données sont le plus souvent biaisées, rarement présentées dans des débats contradictoires qui permettraient d’aller au fond des problèmes et d’être en mesure de décider ensuite en connaissances de causes, en prenant en compte l’intérêt général !

Dommage si d’aucuns considèreront que c’est une évidence... car c’est surtout une impérieuse nécessité en démocratie.

Voilà posé le cadre de cette réflexion. Il ne s’agit pas, a priori, de rechercher l’unanimité pas d’avantage que le conflit systématique… Mais on doit accepter l’idée de débats sans complaisance, car on ne connaît pas de meilleure manière pour se positionner soi-même vis à vis des autres et dépasser le cadre de ses visions personnelles et de ses intérêts particuliers.

Voilà pourquoi j’aurais tendance à penser qu’il n’y a pas de « petit » sujet et pourquoi je m’autorise à revenir encore sur cette question des effluents rejetés dans le canyon de Cassidaigne… ((1))

-2- L’autorisation.

Le 22 décembre 2015, le CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques), se déclare favorable à l’autorisation (pour une durée de 6 ans) du processus industriel proposé par ALTEO impliquant le rejet d’effluents liquides, mais assortie d’une exigence :

<<…le CSPRT souligne l’importance du bilan annuel sur les études réalisées tel que prévu par le projet d’arrêté préfectoral ; ce bilan établi par l’exploitant à l’intention de l’administration et soumis à l’avis d’un tiers expert devra également être présenté à la CSS précitée. >> ((2))

Cette déclaration fonde Stéphane Bouillon, préfet de la région PACA et des BdR, à signer un arrêté, (le 28 décembre) autorisant la société ALTEO à poursuivre l’exploitation du site de Gardanne et à déverser ses effluents liquides dans le canyon de Cassidaigne, par le même conduit que celui ayant servi au déversement des « boues rouges ».

Cette décision ré-active les nombreuses oppositions à ce projet industriel, la première d’entre elle étant celle de la Ministre Ségolène ROYAL qui déclare :

« Je désapprouve cette décision. Je n’ai pas du tout changé d’avis, a réagi la ministre. Je pense que c’est une mauvaise décision qui est essentiellement suscitée par le chantage à l’emploi » ((3)).

Il faut rappeler que, antérieurement, la Ministre avait diligenté une première étude auprès de l’ANSES, étude dont les résultats étaient publiés le 2 février 2015 sous forme d’une« NOTE d’appui scientifique et technique. »((ANSES - fév.2015 - Annexes 1 et 2))

Que cette étude n’ayant pas permis de conclure de façon tranchée quant à l’inocuité des déchets, la Ministre avait diligenté une seconde étude auprès de l’ANSES dont le rapport était rendu le 21 décembre 2015. ((ANSES - déc.2015 - Annexe 3))

Une « lecture rapide » de ce second rapport autorise alors certains à conclure que, cette fois ci est la bonne… car les conclusions de ce rapport condamneraient la décision préfectorale.

Et de mettre en exergue la « profonde contradiction » entre la ministre de l’écologie et le ministre de l’industrie, le second étant supposé avoir forcé la décision du gouvernement et donc du Préfet… au détriment de l’impératif écologique.

Nous devrons revenir plus loin sur le contenu de ces études.

-3- Des commentaires « avisés »...

Avant même d’être prononcée, cette (potentielle) autorisation a fait l’objet de nombreux articles et commentaires « avisés »…

Un journal pourtant habituellement très fiable ((4)) avait déjà publié un article en mai 2015 avec un titre sans appel « La Méditerranée empoisonnée » qui ré-apparaît le 23 décembre 2015, avec un contenu orienté à charge, à une nuance près : « Les batailles d’experts et l’identité de leurs commanditaires mettent en évidence la difficulté de faire valoir l’intérêt public en matière d’environnement et de santé. »

Mais, aussitôt, cette nuance prend tout son sens quand l’article cite une Eurodéputée d’EELV ((5)) qui critique la tierce expertise du BRGM en ces termes : << Le BRGM peut difficilement passer pour indépendant : il figure comme partenaire d’Alteo pour la commercialisation de la Bauxaline dans le cadre d’un projet européen baptisé « Bravo ». >>.

Et non !!! Ce projet BRAVO (Bauxite Residue and Aluminium Valorisation Operations)((6)) n’est pas un partenariat commercial. C’est un projet de recherche Européen. Et l’expertise acquise par le BRGM dans ce domaine sera valorisée dans ce projet (impliquant de nombreux partenaires européens publics et privés), qui affiche entre autres objectifs : << To promote socially acceptable, environmentally responsible and economically viable technologies >>.

Parce qu’effectivement, les améliorations des processus de production pour les rendre « compatibles » avec l’environnement ne tomberont pas du ciel… Elles seront le résultat de travaux de recherche engagés, parfois conjointement, par les secteurs public et privé. D’ailleurs, le rapport de tierce expertise du BRGM suggère déjà certaines pistes à explorer par ALTEO pour minimiser les concentrations de ses rejets… Cependant, l’article en question préfère présenter cette recherche comme une connivence entre ALTEO et le BRGM.

L’idée de « désastre écologique » est systématiquement utilisée (dans les blogs, dans les pétitions, dans la presse). Elle s’appuie sur la confusion ou l’assimilation entre boues rouges et effluents liquides, à l’exemple de ce que proclame dans la presse le Président d’une association environnementaliste : << Il s’agit de rejet d’effluents liquides, chimiques toxiques et radioactifs.... C’est toujours le dossier des boues rouges, même si les rejets n'en ont pas la couleur. Ce n’est pas du tout un traitement mais un prétraitement. C’est transparent, mais une eau claire n’est pas une eau propre.>>

Et non !!! Voilà un vieux procédé de pure communication qui consiste à utiliser une affirmation incontestable pour en étayer une autre totalement contestable. Dans ce cas précis,

- il y a à la fois une évidence : « une eau claire n’est pas une eau propre »

- et un mensonge : « C’est toujours le dossier des boues rouges, même si les rejets n'en ont pas la couleur ». ((7))

Ce qu’il faut simplement savoir à ce propos, c’est que le procédé BAYER utilisé par ALTEO consiste à attaquer des granulés de Bauxite par de la soude caustique à environ 250° ou plus. Cette attaque solubilise l’alumine, et par contre, d’autres dépôts (non solubles) se forment (résidus solides) qui constituent les « boues rouges ».

Autrement dit, les fameuses boues rouges contiennent l’essentiel des résidus toxiques (métaux lourds et autres) et c’est la raison pour laquelle, par le procédé de pressage, ces résidus toxiques, concentrés dans la partie solide, peuvent être séparés des effluents liquides qui en contiennent beaucoup moins, n’en déplaise à ce Monsieur.

Evidemment la séparation n’est pas totale : une partie des éléments toxiques est quand même un peu dissoute et se retrouve donc dans les effluents liquides. Et à des taux, qui pour certains éléments, dépassent effectivement les normes en vigueur.

C’est un niveau d’amélioration du traitement qui devra être mis en oeuvre. Des pistes « théoriques » de traitement existent, mais pas le procédé industriel.

Tout l’enjeu d'une autorisation « conditionnelle » des rejets est là.

Les pêcheurs, enfin, qui sont les premiers concernés par les rejets en mer, expriment des craintes légitimes. Il s’agit de leur « lieu de travail » et de leur gagne pain. Ce faisant, ils expriment une forme d’éthique professionnelle puisqu’ils mettent en garde les populations contre des possibles risques éventuels.

Mais ils ne peuvent pas ignorer que les boues rouges ne sont pas la cause de leur perte d’activité, comme certains l’ont déclaré… alors que tout le monde sait bien que la perte d’activité des artisans pêcheurs est un phénomène général, pas uniquement dans la baie de Cassis, de La Ciotat ou de Sanary, pas uniquement en Méditerranée, qu’elle est le résultat d’une baisse de la ressource associée à des contraintes de protection des espèces et à une restructuration de la profession, qui se fait partout dans le monde au détriment des petits patrons pêcheurs.

Mais la machine à communiquer s’emballe. Des pêcheurs sont interviewés pour le plus grand plaisir de journalistes quand un pêcheur leur dit au micro., avec des intonations Pagnolesques : «Vé, y a plus besoin de mettre du saffran sur le poisson, quand on le sort du filet il est déjà tout rouge. »

Et pour une part, ils participent volontairement ou pas à la campagne de dés-information.

C’est ainsi que la pétition contre les boues qui a circulé sur internet a été accompagnée de la photo d’un poisson qui, implicitement, était censé être représentatif de ce qu’on pêche dans le secteur, à cause des boues rouges : ce « poisson rouge » était un « chien de mer », très photogénique… qu’on avait déjà pu rencontrer sur Internet un peu avant que ne soit lancée la pétition contre les boues rouges.

Mais, la première fois, il était publié avec un commentaire qui expliquait que ce « chien de mer », après avoir mordu l’hameçon, avait touché le fond…

Agrandissement : Illustration 2

A voir la couleur (rouge) de l’hameçon et de la ligne, on l’avait peut-être un peu aidé à toucher le fond... ou même à trainer dans les fonds.

« APPRÉCIEZ » suggèrait la légende de la photo. Effectivement, appréciez le genre de manipulation de l’information !

Mais au fait… que faisait ce pêcheur professionnel avec ses palangres jetés au dessus de Cassidaigne, alors que c’est une zone interdite à tout prélèvement ? La légende de la photo précise que le professionnel ne connaissait pas la zone… Tiens donc ! Le site internet du Parc National des Calanques donne les coordonnées précises de toutes les zones réglementées, car il peut arriver que certaines zones réglementées ne soient pas (ou pas encore) marquées par des balises flottantes.

Quoiqu’il en soit, on doit se poser réellement la question de la pollution des poissons de la zone. On va y venir, ce qui donnera l’occasion de reparler de ce fameux « chien de mer ».

-4- Des études scientifiques.

Bien qu’un peu à la marge de ce billet, je voudrais citer une publication scientifique de Philippe MIOCHE, Professeur d’histoire contemporaine et spécialiste en histoire industrielle, qui fournit des précisions très documentées dans un article sur la production d’Alumine en Provence depuis 1894. ((8)) A la lecture de cette publication (dont l’objet n’est pas de prendre parti pour ou contre les rejets), on découvre les rapports de forces multiples, les pressions des hommes politiques, celle des industriels, les jeux électoraux, depuis la première usine d’alumine…

De ce côté, rien de nouveau !

Mais aussi, qu’après la conférence de Barcelone de 1995, <<…un Comité Scientifique de Suivi a été mis en place. Présidé par le professeur DAUVIN, ce comité a publié une synthèse de ses travaux sur une décennie. Parmi les conclusions on note : « Il est donc aujourd’hui possible de conclure que les fonds marins touchés par les résidus restent : diversifiés dans leurs peuplements, peu perturbés par les rejets géographiquement et temporellement structurés sauf le long du chenal de la fosse où les peuplements sont absents parce que l’écoulement est trop important. Cette structuration des fonds marins reste indépendante de la composition chimique des sédiments. (…). Au vu des éléments disponibles (22 échantillons, 135 tests pratiqués), les experts se sont accordés sur le point de l’innocuité des résidus ». Ce constat est sans appel. >>

Cette publication montre aussi des photographies de plantations prises sur le crassier de l’usine de La Barasse, attestant la possibilité d’une re-végétalisation harmonieuse et d’une diversité biologique.

Un excellent dossier a récemment été publié par le journal La Marseillaise sous le titre : « Crassiers d’Alumine : l’héritage pas si invisible » ((9)) qui pointe des problèmes à résoudre (comme l’effondrement partiel –mais sans conséquence- d’un crassier, suite à d’abondantes précipitations) et pose des questions méritant des investigations complémentaires. Mais qui apporte aussi des réponses claires sur quelques autres, objets de polémiques, comme le fait que les déchets de Bauxite seraient dangeureusement radioactifs. Oui, ils sont naturellement radioactifs… avec des taux d’activité du même ordre de grandeur que le magnifique territoire des Baux de Provence dont le sol est de même nature. Oui, ce taux est supérieur à la moyenne… Mais c’est la définition même d’une moyenne : certaines valeurs sont au dessous, d’autres au dessus… Non, cette radioactivité, qui a été précisément mesurée, n’est pas dangereuse pour les populations qui fréquentent ce lieu.

De nombreux autres études du milieu marin ont été publiées.

Il y a toutes celles réalisées dans le cadre des « Aires Marines Protégées ». Celle citée en référence ((10)) indique par exemple :<< En comparaison avec l’ensemble des canyons explorés durant les campagnes MEDSEACAN et CORSEACAN, le canyon de Cassidaigne abrite un patrimoine naturel unique, en particulier au niveau du Nord-Ouest du canyon, autour de -200 m de profondeur, où au sein d’un pic rocheux cohabitent des espèces de l’étage circalittoral et des espèces du bathyal. Des communautés exceptionnelles constituées de gorgones (Paramuricea clavata, Eunicella cavolini), de corail rouge (Corallium rubrum), des coraux noirs (Leiopathes glaberrima, Antipathes dichotoma, Antipathella subpinnata), des massifs de corail blanc (Madrepora oculata), des éponges et des alcyonaires ont pu être observées. Les massifs de coraux blancs, protégés par la convention internationale CITES () sont rares en Méditerranée. Ils forment une véritable communauté et font partie des espèces profondes à grande valeur patrimoniale. Ce pic rocheux est un véritable « hot-spot » de biodiversité.>>

A l’évidence donc (et contrairement à certains propos rapportés en début de billet), les 20 ou 30 millions de tonnes de boues rouges déversées pendant 50 ans n’ont pas réussi à tuer la vie ni à compromettre la biodiversité dans ce secteur de Cassidaigne.

Reste cependant la question cruciale de la toxicité des rejets, qui concerne en particulier les poissons que nous consommons. Pour tenter de répondre à cette question ont été effectuées, depuis plusieurs années :

1. Des mesures directes de concentrations dans l’eau de certains éléments chimiques réputés toxiques, mesures directes sur la « Zone d’Influence » (i.e. aux alentours de la zone des rejets, qu’on note (ZI) ) et, à titre de comparaison, mesures effectuées en dehors de cette ZI., dans une ou des « Zones de Référence » (qu’on note ZR). Ces mesures directes ne sont pas toujours significatives compte tenu de la précision des mesures et des très faibles concentration des éléments chimiques recherchés.

2. Des mesures de concentration de ces éléments dans la chair et le foie des poissons, selon un échantillonnage défini, pour des variétés de poissons pêchés d’une part dans la ZI et d’autre part dans la ou les ZR.

3. Des mesures de type enquête sanitaire, pour comparer des résultats de maladies ou troubles éventuels rencontrés par les consommateurs de poissons de la ZI et des ZR.

Il faut bien avoir en tête ce schéma général d’investigation pour comprendre les positionnements du premier et du dernier rapport de l’ANSES cités plus haut.

Le premier rapport faisait référence à de nombreux travaux effectués par différents organismes officiels sur les trois registres pré-cités, ce qui le distingue fondamentalement du second. Compte tenu de son extrême lourdeur - qui montre bien la difficulté de la mise en perspective de l’ensemble de ces études - l’inventaire de ces travaux est présenté en fin de ce billet ((ANSES - Février 2015 - Annexe 1))

La conclusion de la partie de ce premier rapport relative à la contamination des poissons et à l’estimation de l’exposition alimentaire est également présentée en fin de ce billet. ((ANSES - Février 2015 - Annexe 2))

Elle est présentée sous une forme qui vise à mettre en évidence les relations entre des résultats obtenus dans les différentes études et faisant référence aux trois registres pré-cités. A la lecture de cette tentative de synthèse des résultats, on perçoit bien la difficulté de cette analyse réalisée par l’ANSES, avec des résultats dont la cohérence n’est pas tout à fait évidente à établir, car telle est la réalité, irréductiblement complexe !

La complexité de la réalité et de son analyse est constitutive de l’impossibilité de répondre de façon certaine à une question qui est posée de façon binaire :

« Finalement, ces rejets d’ALTEO, faut-il les autoriser ou pas ? » !!!

-5- Question de méthode.

Pour résoudre ce genre de situation indécidable, une méthode possible consiste à réduire la complexité du problème (méthode scientifique), puis (si la logique ou la science ne permettent toujours pas de conclure de façon certaine), à traiter les données par des méthodes probabilistes.

Voilà comment on peut décoder le changement de méthode entre le 1° et le 2° rapport de l’ANSES et voyons plus précisément comment setraduit ce changement.

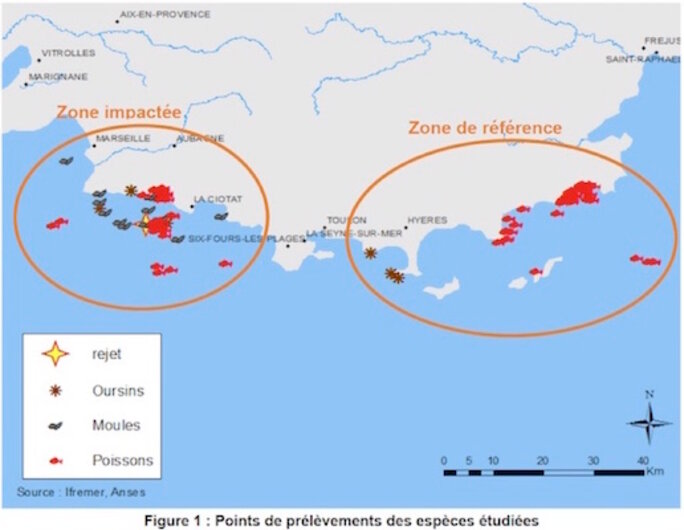

- On va commencer par réduire le nombre de zones d’étude : une ZI (Zone Impactée, i.e. autour de Cassidaigne) et une seule ZR (Zone de Référence).

- Comment choisir cette ZR ? En fonction de l’objectif de recherche qui est de tester l’hypothèse que la ZI serait plus polluée que la ZR (hypothèse qui sera validée ou invalidée).

- On va donc choisir une ZR la moins polluée possible mais assez proche de la ZI pour ne pas ajouter un paramètre géographique (mer différente, climat différent…)

- On va limiter le nombre de paramètres de l’analyse ce qui revient à faire l’hypothèse que les paramètres éliminés ne sont pas déterminants. Par exemple, on ne tiendra pas compte des conditions de pêche (vent, vagues, phénomène de remontée d’effluents par up-wealing…)

- On va admettre que les résultats des mesures sur chacune des zones des ZI et ZR caractérisent fidèlement chacune des zones. Ce faisant, on néglige par exemple le fait que le Rhône représente à lui seul 80% de la pollution de la Méditerranée Ouest, que la ZI comprend la zone de Cassidaigne mais aussi la zone de Cortiou dont tout le monde connaît l’importance de ses rejets en mer, surtout par temps de pluie (où les filtres n’ont plus d’efficacité pour cause d’excédent de liquide à traiter), etc…

- Ce faisant, on occulte un résultat bien établi ((ANSES - fév.2015 - page 5)) : la masse d’eau « Cap Croisette – Bec de l’Aigle », dans laquelle se situe le point de rejet, est considérée (référentiel de la Directive 2000/60/CE) en «état écologique moyen» et en «bon état chimique». Les masses d’eaux adjacentes situées plus à l’Ouest présentent des états plus dégradés (masses d’eaux du sud de la Rade de Marseille), tandis qu’à l’Est les masses d’eaux sont classées en «bon état».

Inutile de donner plus de détails pour comprendre la méthode utilisée dans le second rapport de l’ANSES ((ANSES - déc.2015 – Annexe 3)) : méthode classique de réduction de la complexité, qui permet de collecter des « informations » transformées en « données scientifiques », traduites en forme de « statistiques ».Voilà donc la première étape.

La seconde étape consiste dans le traitement de ces données statistiques… dans un cadre théorique familier des statisticiens. A ce niveau on va prendre un exemple de traitement.

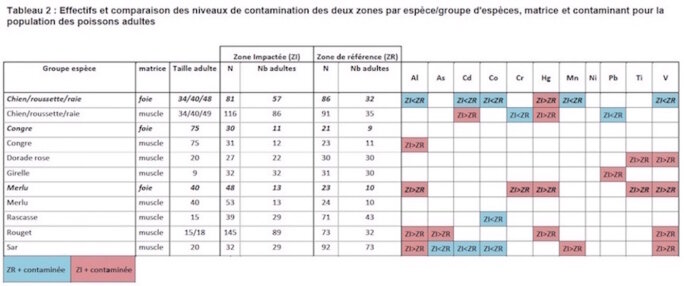

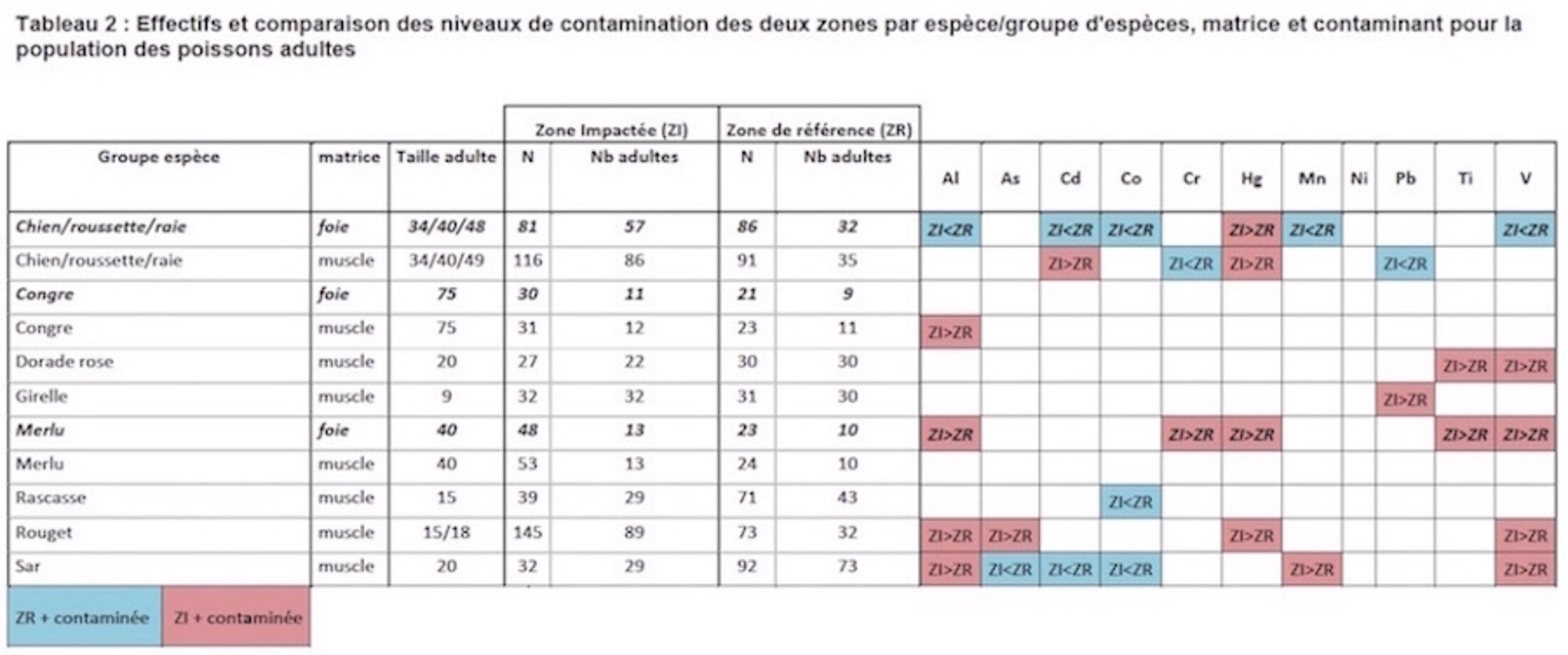

Le tableau 2 du rapport ((ANSES – Décembre 2015 - Annexe 3 - Page 10 )) propose une représentation des niveaux de contamination (par espèce ou groupe d’espèces, disposés en lignes) pour chacun des éléments chimiques retenus (disposés en colonnes). Une case représente ainsi le niveau de pollution de l'espèce considérée pour l'élément chimique considéré. On ne s'intéressera qu'à ce tableau (qui concerne la population adulte) mais on pourrait aussi considérer le tableau suivant (relatif aux poissons juvéniles).

Agrandissement : Illustration 4

Ce tableau fournit un résultat visuel intéressant : les cases rouges (comme les boues) sont celles où la zone ZI est la plus contaminée, les cases en bleu concernent au contraire les cas où ZR est la plus contaminée, pour chacun des éléments chimiques considérés.

A première vue, la conclusion semblerait sans appel : la Zone d’Impact, autour de Cassidaigne, serait globalement plus polluée que la Zone de Référence. Dans ce tableau, il y a en effet 19 cases rouges contre 11 cases bleues… et les rouges auraient donc gagné le 1° prix de pollution ! Sauf que l’on peut se poser la question différemment… et se demander ce que signifient ces cases non colorées, un peu comme les abstentionnistes dans une élection…

Précisément, on peut reformuler cette conclusion : ce n’est que dans 19 cas sur 121 que l’on peut conclure à une contamination supérieure dans la ZI. Dans tous les autres cas c’est à dire très très majoritairement, dans 102 cas sur 121, soit c’est la ZR qui est la plus contaminée que la ZI, soit les contaminations des deux zones ne sont pas significativement différentes. Voilà donc un résultat massif et incontestable !!!

Restons sur ce tableau et considérons maintenant les résultats de sa première ligne (analyses de foie) et de sa deuxième ligne (analyses de muscle). Ces résultats sont « significatifs » en ce qui concerne la taille de l'échantillon, puisqu’elle est comparable aux autres : 81 poissons en ZI (dont 57 adultes) et 86 en ZR (dont 32 adultes).

Pour cette espèce et pour ce qui concerne le foie, le Mercure est le seul élément chimique davantage présent dans la Zone d’Influence. Par contre, tous les autres éléments chimiques sont davantage présents dans la Zone de Référence, y compris l’Aluminium et le Vanadium considérés comme traceurs des rejets de Cassidaigne. Pour ce qui concerne le muscle, par contre, il y a égalité de pollution dans la ZI et la ZR et aucune différentiation possible concernant l’aluminium, le vanadium et le titane considérés comme traceurs principaux des boues rouges.

Il est intéressant de noter de quelle façon l'ANSES rend compte de ce résultat (page 24) :

« Pour les principaux éléments traceurs des rejets en lien avec les activités de transformation de minerai de bauxite de l'usine d'Alteo, à savoir l’aluminium, le vanadium et le titane, les tests significatifs concernant le muscle vont toujours dans le sens d’une plus grande contamination dans la zone impactée par le rejet.»

Non seulement concernant le muscle cette conclusion est fausse (on va dire "approximative"...) puisqu'en réalité les tests significatifs ne vont pas toujours dans ce sens (cas de la 2° ligne). Mais surtout cette conclusion occulte le cas du foie (cas de la 1° ligne) pour lequel la conclusion est totalement inverse. Pourquoi donc avoir oublié de parler du foie... ?

On pourrait aussi se poser des questions quant au Cobalt, où c’est la Zone de Référence qui est plus polluée que la Zone d’Impact ou poursuivre l’analyse de la suite du document, concernant la comparaison quantitative des différences de valeurs de pollution (pour chaque groupe d’espèces et pour chaque élément) entre la ZI et la ZR.

Pour conclure, on est amené à mettre en cause quelques interprétations abusives en même temps que la méthode excessivement simplificatrice utilisée ici qui, finalement, permet de conclure (sous forme de probabilités) mais sur des données dont la mise en relation n’a plus beaucoup de sens.

En particulier parce qu’elle fait l’impasse sur une donnée incontestable (d’ailleurs incontestée) : les pollutions chimiques du sud de la baie de Marseille et celle de l’égout de Cortiou, sont plus importantes que la zone plus à l’Est, là où se trouve Cassidaigne.

Et cependant, ce rapport fait le choix de définir la Zone d’Impact (figure 1 reproduite plus haut) en y incluant des points de prélèvement effectués au sud de la rade de Marseille et au voisinage de Cortiou, introduisant ainsi une confusion grave entre les origines diverses de ces pollutions.

Même s'il avait été incontestablement établi que la Zone d'Impact serait significativement plus polluée que la Zone de Référence, resterait-il encore à prouver, compte tenu du cumul des pollutions de différentes nature dans la ZI, que les rejets de l'usine de Gardanne en seraient les principaux responsables. Ce n'est pas établi.

Malheureusement, cette confusion tend à décrédibiliser certaines conclusions du rapport. Plus grave encore, par ricochet, elle tend aussi à décrédibiliser toutes les études effectuées sur le sujet.

Ironie de l’histoire, il restera de cette étude le résultat concernant le fameux « poisson rouge » dont il a été question plus haut qui, décidément, aura eu une vie de chien, une mort de chien, aura été trainé dans la boue… pour être ensuite instrumentalisé dans une argumentation polluée !!!

-6- Question de démocratie.

Quel enseignement tirer de cette histoire ?

L’enquête publique concernant les rejets d’effluents a permis à de nombreux citoyens de s’exprimer contre le rejet des boues rouges. Ils l’ont fait, dans la mesure où c’est de cette façon que le problème était posé (à tort) et perçu par certains défenseurs de l’environnement. C'était une impérieuse exigence d'expliquer, clairement et objectivement, la distinction à établir entre les boues rouges et les effluents liquides, quant au volume des résidus solides, dans chacun des cas, et quant à leur toxicité.

La situation est donc extrêmement frustrante pour ces citoyens qui, mal informés, sont allés s’exprimer sur « le cahier » de l’enquête pour contester le projet d’Alteo : ils peuvent avoir maintenant le sentiment d’un déficit de démocratie pour ne pas avoir été entendus…

Le rapport d’enquête fait d’ailleurs état de cette contestation ((11)) :

<< Concernant l’acceptabilité de ce projet :

…si la commission se doit d’entendre cette contestation elle se doit aussi d’entendre et d’apprécier les motifs apportés pour la justifier et qui sont liés, pour l’essentiel à la notion des résidus historiques déversés depuis 1966 au large de la calanque de PORT-MIOU sur la commune de Cassis. L’étude de dangers a bien pris en compte tous les enjeux et a été validée par l’Administration. >>

Il faut donc prendre la mesure de ce dysfonctionnement grave d’un dispositif qui produit le résultat inverse de celui attendu. Au lieu d’aboutir à une volonté commune, il dresse des parties de la population les unes contre les autres.

Il ne faut donc pas entretenir de confusion. La règle n’a jamais été que les avis émis par des citoyens qui s’expriment à cette occasion auraient valeur décisionnelle : la structure de concertation n’est pas conçue comme une structure démocratique de décision, comme si c’était un vote des citoyens…

Faudrait-il réformer l’enquête pour la transformer en une sorte de référendum local ?

Peut-être, mais on ne répondra pas ici à cette question, car il faudrait y voir de plus près.

Quoiqu’il en soit, quelle que soit la finalité d’une enquête publique, il est absolument indispensable qu’elle s’accompagne d’une large information sur le sujet, information contradictoire présentée et débattue, le cas échéant, entre des parties défendant des positions opposées, en veillant à ce que soit bien posée la question du bien commun et de l’intérêt général.

Sans quoi, on courra toujours le risque que des intérêts locaux ou particuliers effacent l’intérêt général ou ne permettent pas les transformations nécessaires à son accomplissement.

Ce serait une drôle de démocratie qu’une démocratie du repli su soi !

Dans mon billet précédent, il était question d’éco-socialisme. C’est une perspective qui ne va pas de soi, dont la mise en œuvre bouscule quelques idées reçues et dont l’application nécessite une réflexion collective. Et donc des débats…

Il ne faut pas sous-estimer la difficulté des processus de décisions démocratiques : ils ne permettront de progresser que si les citoyens acquièrent un niveau de conscience collective, de connaissances et des stratégies d’analyse leur permettant de ne pas être étroitement dépendants de « boni-menteurs » professionnels ou occasionnels.

Personne n’a dit que la démocratie était le moyen le plus simple de prendre des décisions…

Derniers éléments -ajoutés le 14 Septembre 2020- publiés sur le site du Parc National des Calanques sous le titre "Rejets en mer des effluents de l'usine de Gardanne" :

===> Le stockage des résidus à terre :

Reste la question des déchets terrestres aujourd’hui stockés sur le site de Mange-Garri :

<<… La partie solide du rejet, autrefois rejetée en mer, est aujourd’hui stockée à terre sur le site de Mange-Garri, sur la commune de Bouc-Bel-Air. C’est le devenir de ces déchets terrestres qui cristallise aujourd’hui l’attention, notamment des habitants et des associations de protection de l’environnement …>>

===> 2020 : la mise aux normes du rejet :

<<… En septembre 2020, l’inauguration d’une nouvelle étape de traitement du rejet permet à l’industriel de se conformer définitivement aux normes nationales, européennes et internationales. L’objectif fixé à Altéo par la délibération du conseil d’administration du Parc national de 2012 est alors atteint …>>

ANSES - Février 2015 - Annexe 1 -

https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2014sa0223.pdf

NOTE d’appui scientifique et technique

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’impact potentiel sur la santé humaine du rejet en Méditerranée d’effluents issus des activités de transformation de minerai de bauxite

<< 2.2 Sources de données - (ANSES fév.2015 – Citation Page 3 et suivantes)

Afin de réaliser ses travaux d’analyse, l’Anses s’est appuyée d’une part, sur les données de concentrations en métaux dans les poissons fournis par l’exploitant et, d’autre part, sur les données issues :

- de l’étude CALIPSO (Consommations ALimentaires de poissons et produits de la mer et Imprégnation aux éléments traces, PolluantS et Oméga 3). Les zones d’étude étaient: la Méditerranée-Var, la Normandie-Baie de Seine, la Bretagne sud, la Gironde-Charente Maritime sud.

- de l’étude EAT2 (seconde Étude de l’Alimentation Totale aux substances chimiques). Les échantillons ont été achetés à Marseille et Perpignan puis à Nice et Montpellier.

- des résultats de plans de surveillance et de contrôle de la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation). Plus de 60 000 prélèvements ont été réalisés, donnant lieu à des

centaines de milliers de résultats d’analyses effectuées par des laboratoires de référence et des laboratoires agréés. Les dangers recherchés sont de nature chimique (éléments traces métalliques, radionucléides, médicaments vétérinaires, substances interdites, polluants organiques persistants tels que les dioxines, produits phytosanitaires, ...) ou biologique (bactéries, virus, parasites).

- du réseau ROCCH de l’Ifremer (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). Dans ce cadre, la surveillance sanitaire a porté sur les 3 métaux réglementés (plomb, cadmium, mercure), le benzo(a)pyrène (BaP), les dioxines et les PCB de type dioxine (PCB-DL).

- du programme RETROMED sur la contamination chimique de la chaîne trophique en Méditerranée. Différentes études ont été menées par Ifremer et publiées en 2014 dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (RMC) sur les concentrations :

- en mercure, PCB et PBDE, de merlus capturés dans le golfe du Lion et en Corse,

- en métaux traces d’espèces démersales capturées au niveau de la pente continentale du Golfe du Lion

- en mercure dans deux espèces de rougets, capturés dans 5 sites de Méditerranée française,

- en PCB, HAP, pesticides et métaux dans 8 espèces de cétacés (résultats Agence de l’Eau)…. >>

ANSES – Février 2015 - Annexe 2 –

Eléments de synthèse, à partir de ce même document (ANSES - Février 2015 - )

(page 14) - L’Anses, dans le cadre de cette expertise, constate :

- Que les niveaux moyens de contamination en mercure et en plomb des poissons prélevés en Méditerranée sont significativement supérieurs à ceux prélevés en Manche-Atlantique ;

o Alors que (page 6) : pour les espèces communes aux deux sites, les poissons prélevés à Lorient sont significativement plus contaminés en arsenic inorganique que les poissons de Toulon…

Aucune différence significative n’apparait pour les autres contaminants (plomb, cadmium, mercure total, organo-étains) entre les 4 sites.

o Alors que (page 7) : Concernant les dioxines et PCB, un gradient nord-sud de contamination des poissons et produits de la mer a été observé. Les échantillons prélevés au Havre étaient les plus contaminés, quels que soient les polluants considérés, et les échantillons de Toulon les moins contaminés…

- Des dépassements de valeurs toxicologiques de référence pour l’arsenic, le chrome, le mercure et les dioxines/furanes/PCB-DL pour les estimations de l’exposition alimentaire moyenne avec les données de consommation représentatives de la zone méditerranéenne.

o Alors que (page 13) : l’analyse ne révèle pas de différence statistiquement significative entre la concentration moyenne des contaminants dans les poissons prélevés dans la zone de rejet (Alteo) et les autres données (golfe du Lion et zone Méditerranée) pour l’arsenic, le cadmium et le plomb (toutes espèces et espèces communes aux 2 sources de données).

Ces dépassements résultent de l’apport cumulé des poissons et des autres aliments, les poissons pouvant être les plus forts contributeurs pour le mercure, l’arsenic et les dioxines/furanes/PCB-DL.

- L’Anses rappelle les niveaux de contamination notables pour le mercure et le plomb en Méditerranée au regard d’autres zones marines métropolitaines (Manche, Atlantique).

- Dans ce contexte, on notera que le futur rejet constituera toujours une source de contamination pour certaines de ces substances

ANSES – Décembre 2015 - Annexe 3 -

https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2015sa0107.pdf

NOTE d’appui scientifique et technique

de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l'état de contamination chimique des produits de la mer en Méditerranée en lien avec les activités de transformation de minerai de bauxite de l'usine d'Alteo

RÉFÉRENCES

((1)) https://blogs.mediapart.fr/jeanpaulcoste « Dans le canyon de Cassidaigne »

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D'ARRETE PREFECTORAL DE DEROGATION A L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1998 PAR L’ENTREPRISE ALTEO (SITE DE GARDANNE)

PACA : le préfet autorise pour 6 ans le rejet des boues rouges dans le Parc national des Calanques

((4)) https://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/LANDREVIE/52952 La Méditerranée empoisonnée

« Le CODERST vient de donner un avis favorable à la demande de l’industriel Alteo de polluer et tuer la vie marine du Parc National des Calanques !... Les calanques sont ainsi le seul Parc National au monde discréditéparunpermisdepollueretdetuerla flore et la faune marines ! »

((7)) http://www.collect-if.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=153

((8)) http://www.histalu.org/couvs/ART-258.pdf

Alumine et risques industriels : le cas des boues rouges et des résidus. Philippe Mioche. Professeur d’histoire contemporaine

((9)) http://immersive.sh/lamarseillaise/nCaIVkTbOf « Crassiers d’Alumine : l’héritage pas si invisible

((10)) ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/MEDSEACAN/FichesSyntheseParAMP_AAMP-GISPosidonie_vf.pdf

((11)) www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/content/download/16762/105018/file/Conclusions%20et%20avis%20Société%20Altéo%20Gardanne%20-%20Tome%20II.pdf